“依字行腔”表义功能质疑

——兼及我国声乐创作中“词义”表达的一个理论研究盲区

蒲亨建,夏 晓

(华南师范大学音乐学院,广东广州510006)

“依字行腔”表义功能质疑

——兼及我国声乐创作中“词义”表达的一个理论研究盲区

蒲亨建,夏 晓

(华南师范大学音乐学院,广东广州510006)

“依字行腔”是我国传统声乐的重要创腔原则,意指声乐旋律的创作需注重与唱词字调的吻合,以便使听众听懂词义。迄今学界仅认为此创腔方式影响了旋律的流畅性,而并未注意到,“依字行腔”对词义的表现功能不仅十分微弱,且难免有扭曲词义的弊病;而唱词声韵的特征才是词义表现的主要途径。

依字行腔 词义表现 声韵调

“依字行腔”,乃“指各种戏曲、曲艺唱腔的曲调须与唱词的声调相吻合”,其目的是“使听众听清词义”①《中国音乐辞典》,第458页,人民音乐出版社1984年版。。作为我国戏曲、曲艺音乐创腔或行腔的基本规律或基本原则,长期以来,它在相关领域的创作与研究中受到特别重视,甚至延及用汉语演唱的其他声乐品种的旋律创作中。

尽管人们已认识到,按“依字行腔”行腔,难免会或多或少地影响旋律的流畅与美感,然而由于对其弊端的认识仅限于此,而此弊端又可以尽可能减轻(如通过“先正后倒”、“先倒后正”等方法加以处理),故对此“原则”并未作更深、更全面的分析与考究,因而,该原则迄今在我国声乐创作及其理论研究中仍具有不可动摇的地位。

我的思考是:“依字行腔”在“使听众听清词义”上所能起到的作用,真如人们想象的那么重要吗?我们能否在声乐创作实践中找到其他更为重要、甚至是决定性的“词义”表达因素,从而将至高无上的“依字行腔”原则请下神坛?若动摇“依字行腔”的地位,又将为我们的声乐实践与理论研究带来哪些新的启示?

一

欲对“依字行腔”概念作出全面认识,首先得了解其来龙去脉。

我们知道,“依字行腔”是我国民间音乐发展到一定阶段后的戏曲、曲艺行腔与创腔观念,它是艺人们在剧种或曲种声腔(或腔调)已然形成后,有意识地对既有旋律进行方言声调处理的运腔方式。在我看来,这种观念,实则导源于原始民间歌曲中的无意识运用方言行腔的“吟诵调”。

与专业化或半专业化的戏曲、曲艺不同,在原始民间歌曲中,演唱者并非都是受过音乐训练的人,甚至能唱这种“民歌”的音盲也大有人在。一个传统婚丧礼仪风尚浓郁的村落,几乎没有不会唱婚礼歌、哭丧调的成年人,这很奇怪:婚礼歌、哭丧调在某地风行,难道此地人们真是无师自通,人人都是歌唱的行家里手?这显然不大可能。那么,他(她)们是怎么做到的呢?

以哭丧调为例,就我的观察,只要是当地人,会说当地语言,即使没有音乐天赋,没有受过音乐训练,都能朗朗上口——因为所谓哭丧调,几乎纯粹是方言的念诵——“演唱者”实际上并不知道自己是在“依字行腔”。这种似说似唱的民间“吟诵调”,可谓后期“依字行腔”观念赖以产生的本源。

这种不经意的“依字行腔”,在一些较为成熟的民歌中也可见到。如云南歌手黄虹唱的云南民歌《猜调》中的“我们说给你们猜,什么长,长上天;哪样长长海中间;什么长长街前卖么,哪样长长妹跟前”,便完全是该地方言的念诵。非常地道,也很有地方风味,不会该地方言的歌手很难把握。如朱逢博演唱的《猜调》,显然与云南黄虹所唱的《猜调》不是一个味。前者虽很动听,在演唱语言的地方风味显现上却较后者相去甚远。

然而,现在我们有的研究者并不一定已经十分清楚早期无意识“依字行腔”与后期有意识“依字行腔”的关系与区别。《声调区——戏曲唱腔特有的一种旋律结构形态》①载《中央音乐学院学报》1986年第4期。,则是一篇运用方言调值分析湖北地方剧种唱腔、论证其“依字行腔”规律的论文。其欲证明的是:这些剧种唱腔与该地方语言调值十分吻合,由此证明唱腔与语言声调的密切联系。文章没有列出具体曲例,我们不知道他谈的是这些地方戏曲中的“旋律性唱腔”还是其中的“吟诵调”,如果是后者,则无需讨论,其分析结果必然正确,毫无疑义。但我的怀疑是:这种花大功夫的分析必要吗?在我看来,正因为吟诵调本身就是方言念诵,它与当地方言的调值特征必然吻合。比如,我是重庆人,我说的重庆话自然与重庆方言调值相符合——其间的关系当不证自明。

若然,该研究者得出的“(方言)声调区这一戏曲唱腔特有的旋律结构形态”的结论,实际上有一个很大的盲区:即用此方法,很难验证楚剧、汉剧等剧种中的旋律性唱腔。而戏曲中旋律性唱腔所体现的剧种韵味,显然很难用方言声调来加以验证。仅问:我们还能在京剧西皮、二黄,豫剧豫东调、豫西调或其他什么剧种的基本调(此乃显示剧种音乐基本特色的旋律)中找出它们与某种方言声调调值的对应关系吗?

要指出的正是这一点:后期的“依字行腔”,正是在基本旋律业已定型的基础上,有意识运用语言声调对之作局部处理的调整方式——它与早期语言声调与“旋律”就是一个东西的情况已经不是一回事了。

因此,原始阶段民歌与戏曲、曲艺中的念诵调中并无“依字行腔”观念,因为它们本身就是当地语言声调无意识的自然运用,其腔即是字,字即是腔,无需“依字行腔”的刻意要求,对之强调“依字行腔”乃多此一举;而只有旋律定型之后,才有“依字行腔”的有意识要求。我们所要讨论的问题的关键,正是音乐发展到相对稳定阶段的旋律性唱腔的“依字行腔”问题。

二

那么,现在的问题,便集中在“依字行腔”基本功能的探讨上:它对传达词义有着决定性的作用吗?我们知道,戏曲、曲艺唱腔中的“先正后倒”、“先倒后正”等是典型的“依字行腔”处理方法。

(一)这种方法,更多地是对不懂或不大懂音乐的人有点“意思”

因为这些听众主要关心的是你唱的是啥内容,而不是你唱的旋律美不美——事实上,“依字行腔”本身主要就是迎合听众的对前者的“需求”。我外婆解放前特别喜欢听(或看)川剧高腔著名艺人张德成的戏,原因之一是觉得张德成的唱腔很有意思(川剧高强演员独唱部分多为方言念唱,真正旋律性唱腔乃帮腔部分②参见陈铭道:《川剧高腔帮腔中的语气词拖腔研究》,中国音乐研究所1982年硕士学位论文(油印本)。),照她的说法:他把四川话说(唱)得很好耍(好玩)。即,觉得张德成在台上的念唱,既像说又像唱。显然,这样的唱腔单纯从音乐美的欣赏角度来看,是成问题的。我外婆不懂音乐,之所以觉得稀奇、“好耍”,是因为张德成的演唱,既像四川话,又不像四川话(因为有拉长、扩展腔幅或变化的“依字行腔”处理),这种唱腔,比不按“依字行腔”唱法来说,似乎要容易听懂词义一些,但听起来总觉得有点费劲,不如纯粹说四川话那么容易听懂,故产生很“好耍”的“新鲜”感。对不懂音乐的耳朵来说,却不会觉得其“音乐美”受到了破坏;一个明显的反证是:当今学音乐的年轻人,罕见有觉得“依字行腔”有啥美感者。因此,“依字行腔”方法对音乐本身流畅美可能产生的负面影响是不可否认的。

(二)“依字行腔”并非能使听众听懂词义的主要因素

“依字行腔”注意的是旋律起伏与字调起伏之间的吻合关系,一方面,它不能完全顺从“字调”——否则就成了前述的吟诵调了,而是需要作受制于音乐本身逻辑要求的变形处理(如前述“先正后倒”、“先倒后正”等等),这就不可避免地在一定程度上削弱了其“词义”表达功能。也就是说,“依字行腔”对字调的依从,往往是变形的而非完全相同的。除前述“先正后倒”、“先倒后正”等外,即使是按“正字”处理,也多半并非与字调的起伏幅度、相对高度相吻合,而大多作了音乐化的变形与音区移位处理(其变形往往大于调值,且旋律起伏的伸缩空间是可大可小的;不同字调的音区位置在旋律中也往往有或高或低的移位变化)。因此字调对旋律起伏的控制作用实际上是非常勉强的。

若稍加注意,我们便可以发现另一个很“奇怪”的现象:若以听懂词义的要求来看,很多当今流行的用国语演唱的通俗唱法、中国唱法乃至美声唱法歌曲中,作曲者很少顾及旋律与字调的关系问题,我们却仍然不难听懂其词义——某种程度上说,甚至可能比“依字行腔”听起来还要便利些。

兹美声、通俗、民族唱法歌曲各举一例。

《长江之歌》:

开头“你从雪山走来”一句,其中“雪”字乃上声,字调较低,然而它在该句旋律中竟处于最高音;阴平高位的“山”字却在下行过程中出现;

《故乡的云》:

其中“归来吧,归来哟,浪迹天涯的游子”一句,从字调来看“归”乃阴平,“来”乃阳平,但旋律的处理却反其道而行之,“归”呈上行五度与六度的大跳至“来”;其后“天”字应属字调中最高的阴平,旋律却以阳平“迹”为此句的最高音,从“浪”呈上行六度大跳至“迹”后级进下行;

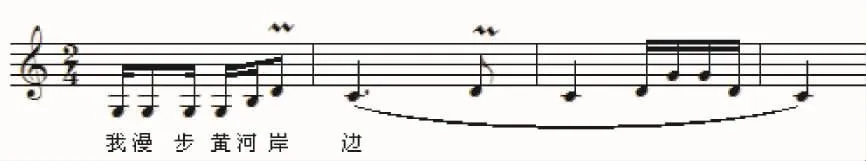

《我们是黄河泰山》:

其中“我漫步黄河岸边”一句中的“漫”、“边”字,前者为去声,后者为阴平,按“依字行腔”原则,两字均应处高位,却处于旋律的最低与较低位置。

三

以上旋律起伏形状,可以说是基本上按旋律自身逻辑线索运行,不仅没有“依字行腔”,甚至是反“依字行腔”而行之。此类旋律运行并非受制于字调却仍能较顺利地传达词义的例子可谓不胜枚举。奇怪的是,这种腔词处理手法,却仍能让人明白无误地听懂其词义,原因何在?

在我看来,这是其唱词字音之“声韵组合”的特有逻辑关系使然。

我们知道,字义并非仅由字调来显现,而是由“声、韵、调”三个要素(以下称“三要素”)的合成来显现。

而“声、韵、调”三者相较,前二者的字义辨别作用更加显著。

我们对某字义的理解,最初基于该字之三要素的特定样式;但从相对完整的词义理解来看,则更多地取决于由多字联合构成的词语内部“语音流”的逻辑关系。如“刚”字,其普通话的字调是阴平,声韵是“gang”。但仅据此我们还是不能断定它的词义是“刚”,因为这样的字音还可以是“纲”、“钢”、“缸”、“冈”、“罡”、“肛”,等等。故我们只说一个字时,尽管三要素发音均正确,往往还得加以附带说明:我说的是钢铁的“钢”或纲领的“纲”,这样听者才能理解我们发出的这个“gang”的含义。因此,事实上,所谓三要素所能传达的词义,必须至少是两个字以上的词才行。如说“kai men”,似乎字调为阴平与阳平,我们才可能准确无误地理解为“开门”,如此等等。但我们这时开始发现一个有趣的现象:如果我们不按上述字调发声,换成两个阴平或其它什么的字调,保持其声、韵特点,却很难理解成其它的意思;即不管“kai men”这个语音组合的字调如何,很大可能就是“开门”的意思——因为这样的声、韵组合很难是别的什么词义。这样一来,就可以初步得出一个认识:一个语音所表达的词义如何,主要取决于其声、韵的组合状态,其次才是其字调的组合状态。如果将词加以扩展至两个字以上,这种声韵逻辑关系的词义确定性就更加明显了:如我们发音“ren min zheng fu”,随便用啥字调处理,都只可能理解为“人民政府”;至于长达一个句子,其传达的意思就更是确凿无疑了。

当然,我们不否认,字词特定的字调抑扬起伏特征是帮助我们更加明确地理解词义的一个辅助条件。以普通话为例:如我们常用来说明问题的“开门扫地”,其字调关系是阴平、阳平、上声、去声,一般理解是:如果我们不按这种字调连锁关系加以处理,便容易使人误解或听不懂词义,就像外国人说中国话一样,感觉比较别扭。这是长期以来人们的共识,也是音乐创作中“依字行腔”原则得到人们普遍重视的根本原因。但我们却将字调传达词义的作用夸大了,而忽略了一个情况:即所谓字调关系对词义的传达,只是一种辅助作用,它本身并不具有表达词义的功能。如“kai men sao di”,如果不按上述字调关系处理,一般只可能在一定程度上造成理解上的困难(实际上这种困难很小),却不会产生歧义——无论你怎样变换字调,在相同的声韵组合里都很难找到的其他词义,除了理解成“开门扫地”,很难将它理解成别什么的词义。就像外国人说“kai men sao di”一样,尽管其发音的字调并不标准(我们知道,外国人学汉语,最难解决的问题就是字调处理),我们还是能够猜出他大概说的是啥。这是为什么呢?这便涉及尚未引起我们重视的另一个更重要的条件——语音中声、韵的连锁关系,才是影响词义表达的最主要原因,

“开门扫地”这四个字的声、韵的连锁关系是“kai men sao di”,让我们做个极端的“搞怪”试验:将它们全部都念成阴平或其他什么字调,居然都能大致听懂它的意思!这是为什么?因为按这种声、韵的连锁关系来听,它几乎只可能被理解为“开门扫地”,而很难找到别的什么意思来取代它!请问,还有什么别的词义是“kai men sao di”这样的声韵组合呢?如果没有,它不是“开门扫地”,又是什么呢?

由此看来,我们就不难理解上述歌曲为什么不按“依字行腔”,仍能够听懂其词义的基本道理了。

显然,“依字行腔”在帮助我们听懂词义方面的作用,远非像长期以来大家所认为的那么重要,三要素中“调”的组合关系的作用远不及“声、韵”组合关系来得重要。

认识到声、韵组合关系对词义理解之功能强于字调组合关系,可以使得我们的声乐创作,在很大程度上摆脱“依字行腔”规则的藩篱,获得更大的自由创作空间,其意义十分重大。

由此看来,字或词发声的三要素——“声、韵、调”之地位是不可同日而语的,前二者是字或词义表达的先决条件,后者只是字或词义表达的辅助条件。所谓“开门”之发声的音调“阴平”与“上声”,是基于“kai men”这组特定“声、韵”关系的音调处理,而不是反之——以阴平、阳平声调为据,再来寻找其声、韵究竟是“kai men”(“开门”)还是“dao lang”(“刀郎”)的声韵组合。这里很适用“皮之不存,毛将焉附”这一注解——没有以上的声、韵构成,纯粹的阴平、阳平、上声、去声是不可能存在的。也许有人会钻牛角尖:你的所谓语音,一旦发出,不本就带有某种音调么?你能发出不带任何字调的语音吗?但“ma ke si lie ning zhu yi”的语音构成,无论采用何种字调配置,它大概只能理解为“马克思列宁主义”——就像我现在在键盘上敲击这组字母一样,键盘上没有任何字调操作提示,显示的也只能是“马克思列宁主义”这个词组。这难道不是说明在词义的理解上,声韵组合较之字调组合更具有决定性作用吗?这难道不也说明:字词的字调特征仅具有显示字词含义的辅助性作用么?

四

鉴于上述,在我们的戏曲、曲艺声腔乃至其他声乐类型创作中,如果在词组或词句的声、韵逻辑结构已准确无误或基本达到了词义传达功能的条件下,大可不必如履薄冰似地拘泥于其字调构成是否是“依字行腔”。具体操作上,“依字行腔”的适用区域应缩小在可能产生歧义的有限的范围之内,如某些声韵相同而字调不同的词。如声韵为“ni”,字调为上声的只有“你”这个独立意义的代词,但这种仅由单个“声、韵、调”所能决定词义的语音相当罕见。更何况,一个字词在语言表达中并非单独使用,而往往是与其他字词联系在一起的,比如“我买了一本书”,照“依字行腔”法则,该阴平字调的“书”字应尽可能处于高音位置,并尽可能避免大幅度起伏。但事实上,其前面的“我买了一本”声、韵的逻辑指向已暗示了后面的“shu”只可能是“书”而不可能是“树”“鼠”“叔”“梳”“薯”“蔬”“黍”。因此,如果对这个“shu”一定要按“书”的阴平字调来作“依字行腔”处理,未免画蛇添足。事实上,千百年来,“依字行腔”原则的应用范围之广泛,往往并没有考虑这些其他因素的相关作用——通过上述,我们已经看到,即使从听懂与理解唱词这个唯一目的出发,“依字行腔”的功能并非如我们想象的那样是处处“必须的”,更何况我们已经知道它已经给我们的音乐创作造成的某些不便与不利之处,提出这样的问题就是非常必要的了。

与此相关的一个奇特的现象是,声乐中语言地方特征的表现,实际上往往更多地强调的不是字调的地方特征,而是声、韵的地方特征。以民族歌剧《洪湖赤卫队》中韩英的核心唱段《看天下劳苦人民都解放》为例。湖北语音除无卷舌音外,亦无前鼻音等一些其他声韵特征。“数九寒冬北风狂”中“数”发音为“su”,无卷舌;“北”发音为“be”而非“bei”;“风”发音为“fong”而非“feng”。“不知从何讲”中“知”发音为“zi”而非“zhi”;“何”发音为“huo”而非“he”。“娘说过那二十六年前”中“说”发音为“suo”而非“shuo”;“十”发音为“si”而非“shi”;“六”发音为“lou”而非“liu”;“那”与“年”分别发音为“la”“lian”而非“na”“nian”如此等等。这些发音若换作普通话声韵,听来其地方风味便会差了不少。类似现象似乎可以在一定程度上反证:语言之“声”、“韵”具有比“调”更能显示语言地方特色的重要功能。

语音的词义辨异功能,就单字来说,声韵与字调的辨异功能均较弱;但两个以上的字组成的词,其声韵的辨异功能便比字调强得多。一般来说,由两个字组成的词,有三种情况:单一性、可变性、多变性。单一性者,如奇特、特征、人民、民族、人们等词,其字调辨异功能相当弱,几乎可以不予考虑(即其声韵组合已决定了它们只可能被理解为这些词义);可变性与多变性者,如:相关(乡关乡官)、地方(提防敌方堤防)、湖北(虎背)、讲话(僵化)、其它(气他)、程度(成都诚笃)、定性(定型定刑)、普通(扑通)、语言(预言寓言预演余言)、……

后者中若是常见词,如“普通”,则其声调辨异功能也很弱,因为很难会令人理解成“扑通”;这是问题的一个方面。另外,在词语运用的实际中,极少甚至罕见单独运用一个词表情达意的情况,而往往是运用短句表达相对完整的意思。如“地方”,谁也不会单独说这个词,而是“在啥地方?”、“什么地方?”,这样一来,其所谓歧义(提防堤防敌方)便被自然排除了;即使是可能出现的单个词的表述,也往往是出现在对话中,有其特定的语境。如问:“你住哪?”,答曰“成都”。那么,这个“成都”怎么也不会理解为“程度、诚笃”,如此等等。综上所述,所谓字调辨别词义的功能,实际上非常有限。

另一个很有意思的情况是,在声乐中若强调字调,相对不强调字调者,前者对表义并非是完全没有妨碍的。这里有一个听觉心理上注意力分配的问题。比如,当不运用字调制约因素时,听者在欣赏旋律美的同时,若对唱词感兴趣的话,只需根据其语音的声韵及其逻辑关系特征对其词义乃至语义作出理解或“推测”,这时,旋律的高低走向与字调无关,互相不会产生牵制或影响;反之,我们必须注意到,正如前述,“依字行腔”不同于吟诵调,它的所谓依附于语言声调,实际上基本上是一种变形的依附,而音乐创作并非语言的表述。即,在“依字行腔”创腔中,旋律在升降幅度、绝对高度上大多并非与语言声调一致,而是处于一种若即若离、似像非像的状态,至于“先正后倒”、“先倒后正”等处理手法,更可以说是很不“地道”了。这反而给人造成一种奇怪的心理感受,前述我外婆听张德成的川剧高腔,觉得好玩,就是这种感受。亦即,若纯粹从语言表述上来听,它实际上显得有点怪——由于它的用意是为了让听众听懂唱词,那么,若将听众的注意力更多地转移到唱词上,由于唱词声调的变形表达,反而有可能让听众听不懂了!而反之,听众在音乐中更多地关注音乐本身的美的话,由于其唱词本身的声、韵特点,并不制约旋律的自由创作,反而会让听众在不经意中轻松、自然地加以理解词义。除前举例子外,另如《在希望的田野上》“我们的家乡”一句,“我”处于最高音,显然与字调相悖;京剧《杜鹃山》唱段“乱云飞”中的起始唱词“乱云飞”,“云”处于该句的最高音,也与字调相悖,如此等等。但我们却仍能轻松地听出其词义,这类例子可谓不胜枚举。特别需要注意的是,我们之所以觉得美声唱法咬字没有民族唱法清晰,实际上也主要是其“声韵”不到位而非“字调”不到位。另一个相仿的情况是,在对不同的地方语言,我们的理解难度也各不一样。如我作为重庆人,听闽、粤、江浙沪语言会觉得特别难懂,我在广东呆了11年,现在仍听不懂广东话,而听北方语言就没这样大的难度;我外婆当年没学过拼音、普通话,但能听懂收音机里的普通话新闻广播。这种听辨难度的大小应该主要是不同方言区的声韵差异大小而非字调差异大小所由造成。因为四川话的字调与普通话的字调很不相同,但声韵上却比较接近。如北方话的“开门扫地”与四川话的“开门扫地”在声韵上没啥区别,而与闽、粤、江浙沪的“开门扫地”就差异甚大。由此可见,声韵差别的大小,是造成语言交流障碍大小的主要因素。

以重庆话与普通话相比较为例,前者在声韵上除“sh”“s”、“ch”“c”、“zh”“z”不分(即无卷舌音,如“十”发音“si”;“吃”发音“ci”;“桌”发音“zuo”),“n“”“l”不分(即无前鼻音,如“年”发音“lian”;“能”发音“leng”等)外,其他声韵与普通话基本相同。

可见,声韵系统的亲疏关系,是异地人群之间语言交流障碍大小的主要因素甚至是基本因素。字调的差别大小,则是次要因素。正如前述,只要语音的声韵不变,字调的变动一般来说不会对语义的传达造成明显的影响;而反之,声韵发生变化,则会使得语义的传达受到严重障碍,有时甚至是小小的声韵差别,也可能会引起误解。一个很有趣的例子是:我说带四川味儿的普通话时,将“十”发音为“si”而非“shi”,仅卷舌与否这个小小的差别,就得重新表述才行。

“依字行腔”,如果对当地人来说,已不重要,那么若面对的是非当地的听众来说,就更无需强调声调的制约性了——因为对外地人来说,无论怎么强调依字行腔,由于对当地语言的声韵调均很生疏,还是听不懂,如我怎么也听不懂粤剧唱的是啥内容。

我们还可以注意到一个相关的问题。即:音乐的构成要素,除节奏长短外便是音高起伏。在声乐中,字调的起伏与旋律音高起伏具有某种“对应性”,因此,它们之间关系的协调与龃啎,长期以来一直是困扰音乐创作终难获解的难题,使得音乐的创作始终处于如履薄冰的状态。而语音中无论声母、韵母、平舌音、翘舌音、前鼻音、后鼻音等等,无论如何变化,其传达的词义,均不会与音高起伏发生明显的关联,各可既保持其相对的独立性并可和谐并存。我们当然应知道,唱词的创作不同于其他文学创作,它必须具有可歌唱性特点,但这显然与我们现在所探讨的旋律与“词义”的关系问题不是一回事。

五

由此线索,我们还可谈谈相关的音乐的民族或地方风格问题。

迄今,我国民族民间音乐的民族特征与地方特征之形成原因或体现,均将语言因素作为重要乃至主要因素。因此,“依字行腔”对此的另一显现功能似乎亦在于此。

固然,我国各民族、各地区民间音乐的特殊风格的形成,不排除语言的因素,但若作具体分析的话,尚有值得进一步探讨的内容。

1.真正受制于或密贴于语言声调的“音乐”,如前所述,是音高尚处于模糊不定状态的民间歌曲中的“吟诵调”。这部分“音调”并未形成相对稳定的音调结构,且不同表达内容的字调变化、组合关系是处于不断变动之中的,因此,言其具有所谓音乐的民族或地方风格,是一个想当然的说法,很难落在实处。因为实际上,我们在谈及音乐的民族或地方风格时,往往是以某种特定的音调或节奏结构特征为“证据”的。如:苗族民歌中的降Mi;;维吾尔族音乐中的Fa与升Sol之间的增二度音程、小切分节奏型,如此等等。而所谓字调与这种“具有能见度”的音乐民族特征或地方特征的关系问题,至今没有、也不能找出任何相关的具体联系来。也就是说,我们至今不能为任何地区或民族音乐的音乐结构特征找到与该民族或地区语言字调特征的具体联系。

2.有一种说法是:虽然现在我们已经难以找到这种联系,但可以推测,原有的这种联系在长期的实践过程中已经定型为某种“有意味的形式”,虽然现在我们不能说出这种“有意味的形式”与语言的具体联系,并不能因此否定它是曾经受语言影响后的产物。这个无法验证的问题现在宜暂搁置不论(它甚至涉及音乐起源这个更复杂的问题),就本文所论而言,我们现在只需要关心的是:现在强调“依字行腔”与否,是否会对音乐的民族或地方风格产生影响?

“依字行腔”早已脱离了原始的民间“吟诵调”阶段,它是在业已定型的旋律基础之上,依照“语言声调”因素对既定旋律音调作不定性“改造”的行腔或创腔方式。如京剧的二黄、西皮基本调业已定型,在不同剧目、内容、人物、场景乃至各种板式中的具体运用中,根据不同唱词的字调特征而“依字行腔”的具体唱腔是有其各个不同的变化样式的。由此着眼,“依字行腔”所形成的曲调具体样式的多变性,就很难说是体现剧种或曲种特定、稳定风格的基本因素了。甚至,这种变动不居的“依字行腔”的所造成的旋律的非稳定性,是否可能在一定程度上削弱剧种或曲种音乐风格的统一稳定性,恐怕也是值得重新思考的问题。

【责任编辑:王建平】

蒲亨建(1956—),男,重庆市人,华南师大音乐学院教授、博士生导师。

2012-03-15

J604

A

1000-5455(2012)04-0138-06