大学生创新能力培养现状的实证研究——基于五所高校的调查

肖钰士

(怀化学院人文教育系,湖南怀化418008)

当今世界各国都非常重视大学生创新能力的培养,我国也不例外。特别是近些年以来,我国许多高校一直在进行各种教育教学改革,以期有效地培养大学生的创新能力。那么,目前我国大学生的创新能力状况如何呢?还存在哪些制约大学生创新能力培养的因素呢?我们如何针对存在的问题采取改进措施呢?对于这些问题,许多学者都进行过探讨。但总体而言,理论研究很多,实证的研究太少,大样本的实证研究更是寥寥无几。基于此,我们拟对上述问题进行研究。

一、研究设计及样本特征描述

(一)研究设计

1.概念的界定

本课题的核心概念是“创新能力”。迄今为止,人们对创新能力的内涵尚未达成一致理解。目前,国内有代表性的观点有三种:第一种观点以张宝臣、李燕、张鹏等为代表,他们认为创新能力是个体运用一切已知信息,包括已有的知识和经验等[1],产生某种独特、新颖、有社会或个人价值的产品的能力[2]。它包括创新意识、创新思维和创新技能等三部分,核心是创新思维[3]。第二种观点以安江英、田慧云等为代表,认为创新能力表现为两个相互关联的部分,一部分是对已有知识的获取、改组和运用;另一部分是对新思想、新技术、新产品的研究与发明[4]。第三种观点从创新能力应具备的知识结构着手,以宋彬、庄寿强、彭宗祥、殷石龙等为代表,认为创新能力应具备的知识结构包括基础知识、专业知识[5]、工具性知识或方法论知识以及综合性知识四类[6]。我们基本认同第一种观点,但觉得创新技能改为创新实践能力更好。所以我们的调查主要围绕创新意识、创新思维能力和创新实践能力等三个方面进行。

需要说明的是,本课题涉及到创新能力的 “培养”问题。“培养”其实就是高校院系为大学生创新能力的发展所营造的环境或采取的措施。因此,本调查除上述三个方面外,也包括大学生创新能力培养环境方面的调查。

此外,本文的“大学生”仅限于在校本科学生,不包括在校的专科学生。

2.研究方法与过程

我们研究的方法包括文献法、问卷调查法和谈法。以问卷调查为主,以文献法和访谈法为辅。

(1)样本选取

本研究选取的高校有中山大学、贵州大学、贵州师范学院、湖南师范大学、和怀化学院共五所大学。被调查的学生涵盖了九个专业(见表3)。选取这些学校及九个专业学生作为研究对象主要基于以下考虑:其一,它们涵盖了发达地区、一般发展地区和欠发达地区的高校;其二,它们涵盖了一本院校和二本院校;其三,九个专业涵盖了工科、理学、历史学、文学、医学、教育学、农学、法学和管理学九大专业门类。希望通过这种样本选择,增强调查结果和得出的结论的说服力。

(2)具体实施

本次调查具体安排如下:2012年4月份完成问卷调查。通过邮件的方式把问卷邮寄给相关学校的朋友,由朋友到自习室发放问卷,采用当场发放当场回收的方式,确保了回收的有效率。访谈调查在4月份到5月份之间完成。对于本校学生,我们主要采用小组访谈的方式进行;外校学生我们主要通过电话访谈方式进行。

(3)问卷回收情况

本次调查共发放问卷1 000份,回收有效问卷962份,有效率为96.2%。

有相当比例的地方政府官员把微博当作一种追赶时髦和讨巧的工具。开通微博不久便不闻不问,对其置之不理,既不及时更新微博内容,又不回应网友反映的问题,沦为了“空壳微博”。有人质疑,“官员开微博很多时候并不是他自己操作,而是秘书代为行使‘职责’,本人发表的观点甚少,甚至就一句‘你好’”。 [2]

(二)样本特征描述

样本特征主要涉及样本的年级、性别和专业三个方面。在有效问卷统计中,被访者年级、性别和专业分布情况如下:

表1 被访者年级分布

表2 被访者性别分布

表3 被访者专业分布

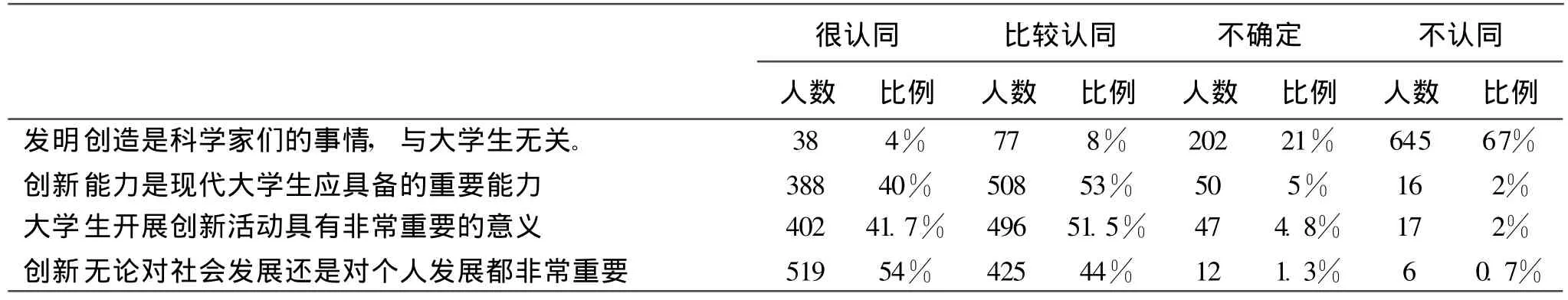

二、调查数据分析与结论

(一)创新意识

本文主要从创新是否与大学生有关、大学生是否应该具备创新能力、大学生开展创新活动是否有意义以及创新对社会和个人的重要性等四个方面进行调查的。如表四所示。(1)大学生是如何看待创新与大学生的关系呢?调查发现,67%的学生不认同“创新与大学生无关”,可见大多数学生认识到创新不仅仅是科学家的事情,同时也是大学生的事情。当然,有21%的学生存在模糊认识,还有8%和4%的学生分别持比较认同和认同的观点。这说明,关于创新是否与大学生有关的问题,仍然有少数同学需要转变观念。(2)大学生是否应该具备创新能力呢?在“创新能力是现代大学生应具备的重要能力”一项调查中发现,40%的学生非常认同;53%的学生比较认同,只有5%和2%的学生分别持不确定和不认同的观点。可见绝大多数大学生已经认识到创新能力是现代大学生应该具备的重要能力。(3)大学生开展创新活动有意义吗?从大学生对“大学生开展创新活动具有非常重要的意义”一项的回答中发现,41.7%的大学生很认同这一观点,51.5的学生比较认同这一观点,只有4.8%和2%的大学生持不确定和不认同的观点。这说明绝大多数大学生都已经认识到了创新活动的意义,持有正确的观点。(4)创新对社会和个人是否重要呢?调查发现,54%的大学生很认同“创新无论对社会发展还是对个人发展都非常重要”的观点,44%的大学生比较认同这一观点。这表明绝大多数大学生已经认识到,创新既有利于社会的发展,也有利于个人的发展。

基本结论:大多数大学生都认为,创新不仅仅是科学家的事情,同时也是大学生的事情;绝大多数大学生认为创新是现代大学生应当具备的重要能力,大学生开展创新活动具有非常重要的意义,创新无论对社会发展还是对个人发展都非常重要。这说明目前大多数大学生都具有创新意识。

表4 大学生的创新意识

(二)创新思维能力

创新思维能力是创新能力的核心要素。那么,当今大学生的创新思维能力状况如何呢?如表五所示,本调查从以下六个方面进行:一是想象力;二是直觉思维能力;三是灵感能力;四是逆向思维能力;五是求异思维能力;六是批判思维能力。

表5 大学生的创新思维能力

(1)在想象力方面,21%的大学生认为自己的想象力很强;43%的大学生认为自己的想象力较强;27%的大学生认为自己的想象力一般;9%的大学生认为自己的想象力较差。可见,大多数学生的想象力还是可以的。当然,仍然有36%的大学生的想象力有待开发,这也是不容忽视的。(2)在直觉思维能力方面,18%的大学生认为自己的有很强的直觉思维能力;40%的学生认为自己的直觉思维能力较强;另外有31%和11%的大学生分别认为自己的直觉思维能力一般和较差。这项调查表明,虽然超过半数的大学生的直觉思维能力较好,但仍然有42%的大学生的直觉思维能力不太乐观,必须引起我们重视。(3)在灵感能力方面,16%的大学生认为自己的灵感能力很强;36%的大学生认为自己的灵感能力较强;34%的大学生认为自己的灵感能力一般;14%的大学生认为自己的灵感能力较差。上述数据表明,大学生的灵感能力喜忧参半,可喜的是大学生中灵感能力很强和较强的占了52%,忧的是灵感能力一般和较差的几乎占了半数。对此,我们不可高枕无忧。(4)在逆向思维能力方面,23%的大学生认为自己有很强的逆向思维能力;39%的大学生认为自己的逆向思维能力较强;26%和12%的大学生分别认为自己在这方面表现一般和较差。前两项累计达到了62%,这表明大多数学生在逆向思维能力方面还是可以的。同样不能回避的是,还有26%和12%的大学生在逆向思维能力方面不容乐观。(5)在求异思维能力方面,24%和45%的大学生分别认为自己的求异思维很强和较强。这是令人可喜的事情,两项累计达到了69%,表明多数大学的求异思维能力没有问题。21%的大学生认为自己的求异思维能力一般,10%的大学生人文自己的求异思维能力较差。(6)在批判思维能力方面,只有13%的大学生认为自己的批判思维能力很强;25%的大学生认为自己的批判思维能力较强;另有44%和18%的大学生分别认为自己的批判思维能力一般和较差。前两项相加还不到半数,这就表明,大学生的批判思维能力令人忧虑。

基本结论:我国大学生在想象力、直觉思维能力、灵感思维能力、逆向思维能力、求异思维能力和批判思维能力等方面都基本可以,但还存在一些不足。基本可以是指大多数大学生在上述绝大多数项目中表现可以;存在不足是指,仍然有相当比例的大学生在上述各方面表现不佳,尤其是在批判思维方面,表现为一般和较差的学生竟然占了62%。总体而言看,我国大学生的创新思维能力表现为一般,有待提高。

(三)创新实践能力

创新实践能力是创新能力的外在表现,只有具备创新实践能力,才能将新思想、新观点转化为有价值的现实创造物。如表六所示,本调查主要从大学生参加 “挑战杯”获奖情况、发表学术论文情况、发明创造情况、参加各种单学科竞赛情况及专业操作能力情况等五个方面进行。(1)从参加“挑战杯”竞赛情况来看,2%的大学生参加过并获得省级以上奖励;11%的大学生参加过并获得校级奖励;17%的大学生参加过但未获奖;高达70%的大学生没有参加过这种比赛。从这些数据可以发现,获奖大学生的比例相当小,前两项相加只占13%。(2)从发表学术论文的情况来看,3%的大学生选择“经常发表”;18%的学生选择“曾经发表过”;25%的大学生选择“投稿过,但没有发表”;54%的大学生选择“没有写过学术论文”。发表过学术论文的只占总数的21%。(3)从发明创造来看,0.3%的大学生选择 “有一些发明创造”;8%的大学生选择 “有一项发明创造”;19.7%的大学生选择“参加过发明创造但没有发明创造”;72%的大学生选择“没有参加过发明创造活动”前两项累计表明,只有8.3%的学生有发明创造。(4)从单学科竞赛获奖情况来看,只有5%大学生获得省级以上奖励;13%的大学生获得过校级奖励;参加过但未获得奖励和从未参加过这项竞赛的学生分别占21%和61%。(5)从专业操作能力来看,22%的大学生认为自己的专业能力很强;40%的大学生认为自己的专业能力比较强;27%和11%的大学生分别认为自己的专业操作能力一般和较差。前两项累计占62%,这说大多数学生的专业操作能力还是可以的。

表6 大学生的创新实践能力

(四)大学生创新的环境

表7 创新环境

大学生创新能力的发展需要一定的环境。科技活动、设备及实践基地、资金支持、实践教学、课程考核、教师的教学方法、创新奖励等直接影响大学生创新能力的培养。那么,目前各个高校是否为大学生创新能力的发展提供了良好的环境呢?本研究从上述七个方面进行了调查。如表七所示。(1)院系举办科技活动的情况。12%的学生选择 “举办很多”;47%的学生选择“举办较多”;这两项累计达到了59%,由此可见,大多数学校还比较重视大学生科技活动的开展。另有34%和7%的学生分别选择“举办较少”和 “没有举办过”。(2)院系为学生提供的设备和实践基地情况。26%的大学生认为院系提供的设备和实践基地足够了;51%的学生认为基本够了;17%的学生认为偏少了;6%的学生认为没有提供设备和实践基地。本项调查表明,77%的高校在设备和实践基地方面做不存在问题。(3)学校的资金支持情况。7%的大学生选择“很多”;36%的学生选择“较多”;43%的学生选择 “较少”;还有14%的学生选择 “没有”。前两项合计仅仅占43%,还不到一半,说明多数高校为大学生创新能力培养所提供的资金支持是不太够的。(4)实践教学时间多少的情况。有21%的学生认为非常多;38%的学生认为不多也不少;28%的学生认为偏少了;13%的学生认为学校没有提供这方面的时间。这些数据说明大多数学校为学生提供了的实践时间。(5)课程考核是否重视学生创新能力的情况。只有6%的学生认为很重视;27%的学生认为比较重视;33%的学生认为一般;34%的学生认为不重视。很明显,目前大多数高校不太重视学生创新能力的考核,课程考核重视大学生创新能力的高校只占1 3左右。(6)任课老师是否采用研究性教学方法的情况。3%的学生选择 “经常采用”;19%的学生选择 “偶尔采用”;35%的学生选择 “很少采用”;43%的学生选择“从未采用”。显而易见,只有不到1 3的高校老师会采用研究性教学方法,绝大多数高校老师很少或根本没有采用教学方法。(7)创新奖励情况。在对“你们学校或院系是否对有创新成果的学生给予荣誉和奖励”一题的回答中,11%的学生认为经常给予荣誉和奖励;41%的学生认为偶尔会给予荣誉和奖励;39%的学生认为很少会给予荣誉和奖励;9%的学生认为从未给予荣誉和奖励。以上前两项数据表明,有超过半数的高校在大学生创新奖励上做得较好;但仍然有近一半的高校在这方面存在问题。

基本结论:高校院系在举办科技活动、为学生提供科研设备和实践基地、提供实践教学时间和学生创新奖励等方面基本上还做得较好,但仍有较大的改进空间。在资金支持、课程考核重视创新能力以及教师采用研究性教学方法等方面,大多数高校还做得不够,这几方面的问题比较突出。

(五)大学生希望学校采取的措施

大学生是创新能力培养中的主体,主体的需要是否得到满足,关系到他们能否积极参与到创新活动之中。因此,把握大学生内心的需要至关重要。那么,大学生希望学校为他们提供哪些支持措施呢?对此,我们从十三个方面进行了调查,如表八所示。调查发现,76.3%学生认为需要优化课程体系;72.6%的学生认为需要提供更多资金;70.1%的学生希望改革考试方法;64.9%的学生希望改革教学方法;

基本结论:大学生最希望学校提供的支持是优化课程体系、完善考试制度、改革教学方法、加强实践环节等方面。

表8 大学生希望学校提供的支持措施(多选)

三、建议

上述调查告诉我们,我国大学生具有创新意识,但创新思维能力一般,创新实践能力比较弱。高校在营造创新能力培养的环境方面还存在一些问题,大学生又希望学校能够给他们创新能力的发展提供一些支持条件。据此,我们提出以下建议。

(一)构建全程分阶段创新教育课程体系

我们可以把大一到大四分成三个阶段:入校后一年为低年级阶段;大二至大三为中年级阶段;大四一年为高年级阶段。不同阶段学生的身心发展水平不同,他们的创新能力发展目标也应不同,因而课程设置也应有所区别。在低年级阶段,可以将树立创新精神与创新意识,学会独立思考和形成问题意识作为大学生创新能力培养的目标;在中年级阶段,可以将各种创新方法、研究方法的学习和掌握以及从事创新实践活动、创造性地解决学习与生活中的现实问题的能力培养作为培养的目标;在高年级阶段,就可以将增强团队创新能力并开发没被发现的创新潜能作为培养目标。在确定不同阶段的不同培养目标后,我们再以目标为导向,设置相关的课程。这样,使大学生创新能力的培养从入学开始就纳入到了培养体系之中。

(二)推行学生活动本位的教学方法

教学方法改革从何入手呢?纵观目前高校教学方法的现状,我们认为,教学方法改革关键要抓住一点:改变长期以来教师活动本位的教学方法,大力推行学生活动本位的教学方法。教师讲学生听的讲授法就是典型的教师活动本位的教学方法。所谓学生活动本位的教学方法是指以学生主体活动为主的教学方法。虽然教育学著作给我们推荐了许多这样的方法,如讨论法、研究性学习法、研究性教学法等等,但是,现实的高校中又有几所高校真正采用了这些方法呢?所以,培养大学生创新能力的教学方法问题,关键不在于在理论上再多发现几种教学方法,而在于将已有的学生活动本位的教学方法真正落实到位。

(三)强化实践教学环节

实践是人的能力形成和发展的源泉,实践教学对大学生的创新实践能力发展起着决定性的作用。根据目前高校的情况以及大学生的实际要求,强化实践环节重点要从两方面着手:一是增加实践活动的时间。每天的时间都是24小时,时间从何而来?唯一的方法是改变理论课时居高不下的局面——要大胆地砍掉部分理论课时。根据笔者在网上的调查发现,21%的高校周理论课时在31节以上,33%的高校周理论课时在28——30节之间;37%的高校周理论课时在 25——27节之间;9%的高校周理论课时在24节以下。我们认为,周理论课时保持在23节左右是比较合适的。二是要增加实践实训基地。许多高校的一些专业尤其是新专业,实践基地非常少,致使学生的实践教学处于半放任状态。因此,高校管理部门应当真正把教学置于学校中心地位,舍得投入,真抓实干。应当在政府各职能部门、司法机关、各企业事业单位、社区、乡镇、社会服务机构建立稳定的校外教育实习基地、专业实习基地、日常社会实践活动基地。让学生广泛地接触社会、接触生产、接触群众,让学生获得理论联系实际、学以致用的机会,促使他们在社会实践中培养创新能力。

(四)实施表现性评价制度

表现性评价是要求学生创造出答案或产品以展示其知识或技能的测验。它是上世纪90年代在美国兴起的一种评价方式。这种评价方式有别于传统的纸笔测验评价,是对学生能力行为进行直接的评价。我们现在最典型的纸笔测验评价只能测查学生对知识和技能的识记、理解和简单运用的情况,关注的是低水平的、孤立的知识和技能,而表现性评价对学生综合运用知识技能的能力、在现实世界中运用书本知识创造性地解决实际问题的能力,对于学生的情感、态度、价值观等非学业素质的测评具有独特的优势。勿庸置疑,纸笔测验评价与表现性评价各自具有自己的优势,两者结合使用,不仅可以对学生做出全面的评价,更能发挥对学生创新能力培养的导向作用。在当前我国高校纸笔测验占主导地位而又重视大学生创新能力培养的背景下,高度重视表现性评价的实施,应当是最理智的选择。

[1]张宝臣.高等师范教育改革与中小学生创新能力的培养 [J].教育理论与实践,2004,(2):40.

[2]李 燕.大学生创新能力培养刍议 [J].学校党建与思想教育,2005,(12):75.

[3]张 鹏等.高校大学生创新能力培养现状及对策研究[J].大学教育科学,2005,(3):50-53.

[4]安江英,田慧云.我国高校创新型人才培养模式的探索和实践[J].中国电力教育,2006,(1):29-32.

[5]Burton R.Clark.The Research Foundations of Graduate Education[M].University of California Press,1993.

[6]黄春林.基于创新人才培养的高校教学管理体制创新研究 [D].湖南大学,2005.