心肌梗死第三次全球统一定义

陈阳,徐兆龙,刘仁光(节译)

(辽宁医学院附属第一医院心血管病研究所,辽宁 锦州 121001)

心肌梗死的定义

急性心肌梗死的诊断标准

临床存在心肌缺血并有心肌坏死的证据时,应当使用“心肌梗死”这一术语。此时出现下列任一项均可诊断心肌梗死:

●心脏生物标志物(首选肌钙蛋白)升高和/或降低,至少有一次数值超过参考值上限的99 百分位值,并有以下至少一项心肌缺血的证据:

1.心肌缺血症状;

2.新出现的ST-T 改变或新出现的左束支传导阻滞(LBBB);

3.心电图出现病理性Q 波;

4.影像学显示有新的活力心肌丧失或新的区域性室壁运动异常;

5.冠脉造影或尸检证实冠脉内有血栓。

●心脏性死亡常伴有提示心肌缺血的症状和新出现的缺血性心电图改变或新出现的LBBB,但患者在可取得血标本前或血清生物标志物升高前死亡。

●肌钙蛋白为正常基线水平(≤参考值上限的99 百分位值)患者经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后肌钙蛋白升高超过参考值上限的99 百分位值的5 倍,或肌钙蛋白升高、平稳或下降时经PCI 治疗肌钙蛋白升高>20%,可诊断为PCI 相关的心肌梗死。另外,还需伴有(1)提示心肌缺血的症状,或(2)新出现的心肌缺血的心电图改变,或(3)冠脉造影结果符合手术并发症,或(4)影像学显示有新的活力心肌的丧失或新的区域性室壁运动异常。

●心肌缺血伴有心肌生物标志物升高和/或降低至少有一次超过参考值上限的99 百分位值,冠脉造影或尸检证实为支架血栓相关性心肌梗死。

●肌钙蛋白为正常基线水平患者接受冠状动脉旁路移植术(CABG)治疗,心肌生物标志物升高超过参考值上限的99 百分位值10 倍,同时伴有(1)新出现病理性Q 波或新出现的LBBB,或(2)冠脉造影证实新的桥血管或自体冠状动脉出现闭塞,或(3)影像学证实有新的活力心肌丧失或新的区域性室壁运动异常可诊断为CABG 相关心肌梗死。

陈旧性心肌梗死的诊断标准

符合下列任何一项即可诊断陈旧性心肌梗死:

●有病理性Q 波(症状有或无),缺乏非缺血性原因。

●存在局部活力心肌丧失的影像学证据(室壁变薄和丧失收缩功能),缺乏非缺血性原因。

●有陈旧性心肌梗死的病理学发现。

1 引 言

临床上可通过心电图表现、心肌坏死生物标志物升高、影像学、或病理学确诊心肌梗死。心肌梗死是全球范围内致死和致残的主要疾病之一。心肌梗死可以是冠状动脉疾病(CAD)的首发表现或在已确诊为冠状动脉疾病的患者中反复发生。有关心肌梗死发病率的资料可以为同一人群或不同人群之间的冠状动脉疾病负荷的差异提供有用的信息,尤其是以相同方式获得的标准化资料。从流行病学观点看,某人群心肌梗死的发病率可反映此人群冠状动脉疾病发病率。“心肌梗死”一词对个体和社会也有重要的心理和法律意义。它是世界范围内人类头号健康问题的一个标志,也是临床试验和观察性研究的终点指标。

过去认为心肌梗死是临床综合征。世界卫生组织(WHO)通过临床症状、心电图异常和心肌酶学变化来诊断心肌梗死。然而,随着敏感性和特异性更强的血清生物标志物的出现,更敏感影像技术的发展,更小范围的心肌损伤或坏死可被发现。

2000 年,第一届全球心肌梗死工作小组发布了心肌梗死的新定义,提出心肌缺血时出现任何坏死都应定义为心肌梗死。第二届全球心肌梗死工作小组更新了这一标准,在2007 年发布了心肌梗死全球统一定义专家共识文件强调其它疾病也可导致心肌梗死。ESC、ACCF、AHA、WHF 和WHO 都认可这一文件,且进一步修订了更为敏感的心肌坏死标记物分析,尤其是当坏死发生在危重患者经皮冠脉治疗或心脏手术后。第三届全球心肌梗死工作小组继续ESC/ACCF/ AHA/WHF 的努力,将上述观点和新资料撰写到本文件中,提出可通过生物标志物和/或影像学发现微小的心肌损伤或坏死。

2 心肌缺血和坏死的病理学特点

病理学认为心肌梗死是由长时间缺血引起的心肌细胞死亡。心肌缺血发生后,心肌细胞并非即刻死亡,需经历一定时间的发展——至少20 min(一些动物模型可短于20 min)。心肌坏死需数小时后,肉眼或显微镜下才能做诊断。受累范围内所有心肌细胞发生完全性坏死,至少需要2~4 h 或更长时间,取决于缺血区的侧支循环、冠状动脉是否持续闭塞、心肌细胞对缺血的敏感性、心肌缺血预适应的能力和个体对心肌氧供和营养物质的需求。梗死愈合的整个过程需要至少5~6 w。心肌再灌注可以改变坏死区的大体与显微镜下的形态学表现。

3 心肌损伤伴坏死的生物标志物监测

通过监测血液中敏感和特异的生物标志物如cTn 或CKMB 的升高可发现心肌损伤。心肌肌钙蛋白I 和T 是心肌细胞收缩装置的组成部分,几乎均专一表达于心脏。虽然血液中这些生物标志物升高可以反映心肌损伤导致的心肌细胞坏死,但不能说明其根本机制。许多情况都可导致心肌细胞释放结构蛋白,包括正常心肌细胞的更替、细胞凋亡、细胞肌钙蛋白降解产物的释放、心肌细胞通透性的增高、膜小泡的形成和释放及心肌坏死。无论病理学怎样,心肌缺血导致的心肌坏死定义为心肌梗死。

此外,在一些非缺血心肌损伤的临床情况下有可能发现心肌损伤和坏死的组织学证据。可监测到小灶心肌损伤伴坏死,与心衰、肾衰、心肌炎、心律失常、肺栓塞或经皮或外科冠脉手术有关。此时不应诊断为心肌梗死或手术并发症,而应诊称之为心肌损伤。临床情况复杂时无法明确心肌损伤的原因。此时关键是区分肌钙蛋白升高的原因,急性和缓慢肌钙蛋白升高的鉴别需要升高和/或降低的肌钙蛋白曲线。与肌钙蛋白升高相关的临床情况见(表1)。

表1 心肌损伤导致的心脏肌钙蛋白值增高

首选生物标志物——肌钙蛋白(T 或I),有高度组织特异性和临床敏感性。急性心肌梗死诊断的关键是观察到肌钙蛋白升高和/或降低。心肌肌钙蛋白升高,定义为所测值高于正常参考值上限99 百分位值(心肌梗死的诊断标准)。参考值必须由每个实验室通过特异的定量研究和质量控制来确定。单位以ng/L 或pg/mL 表示。99%可信区间的最佳精确度[变异系数 (CV)]应当定义为<10%。精确度越高(CV <10%),测量方法的敏感性越强。应用未被最佳精确度(参考值上限的99百分位值的CV >10%)验证的测量方法来判断明显变化更困难,但不会产生假阳性结果。不应采用参考值上限的99 百分位值的CV >20%分析。

应当采集血标本进行心肌肌钙蛋白的首次检测,3~6 h 后再次检测。如果有进一步的缺血事件发生或不能明确初始症状的时间,还需收集随后的血液样本。诊断心肌梗死时,需要至少一次肌钙蛋白升高和/或降低达到诊断标准。急性肌钙蛋白升高与器质性心脏病导致的缓慢肌钙蛋白升高的鉴别需要有肌钙蛋白的升高和/或降低的曲线。例如,肾衰患者或心衰患者可以有缓慢明显的肌钙蛋白升高;和心肌梗死患者一样,这些患者肌钙蛋白的升高可以是明显的但不会发生急性变化。心肌坏死后肌钙蛋白升高可持续2 w 或更长时间。

建议高敏肌钙蛋白分析时区分性别。肌钙蛋白增高(>参考值上限的99 百分位值),无临床缺血证据,应提示其它与心肌损伤有关的诊断:如心肌炎、主动脉夹层动脉瘤、肺动脉栓塞、或心衰。肾衰和其它非缺血慢性疾病,也可引起肌钙蛋白升高如表1。

如不能检测肌钙蛋白,最佳的代替方法是检测CKMB (通过定量检测)。与肌钙蛋白一样,CKMB升高定义为超过参考值上限的99 百分位值。应当采用性别-特异性参考值。

4 心肌缺血和梗死的临床特点

由氧供需失衡引起的心肌缺血是心肌梗死初始阶段。临床上通过患者的病史和心电图检查,常可发现心肌缺血。可能的缺血症状包括各种胸部、上肢、下颌或上腹部不适(劳累或休息时)或缺血等同症状(如呼吸困难或疲劳)。这种与急性心肌梗死相关的不适常持续20 min 以上。通常这种不适呈弥散性、不局限、不固定、不受局部运动影响,并且可同时伴有出汗、恶心或晕厥。然而,这些症状并不是心肌缺血的特异性症状,可能被误诊为胃肠道、神经系统、肺或肌肉骨骼等方面的疾病。心肌梗死可表现出不典型的症状:如心悸或心脏骤停,甚或无症状:如在女性、老年患者、糖尿病或术后和危重患者。建议对这些患者仔细评估,尤其是当有心肌生物标志物的升高和/或降低变化时。

4.1 心肌梗死的临床分类

为了即时的治疗策略选择如再灌注治疗。临床实践中常将有胸部不适或其它缺血症状同时伴有两个相邻导联ST 段抬高的心肌梗死患者定义为ST 段抬高性心肌梗死(STEMI)。无ST 段抬高时定义为非ST 段抬高性心肌梗死(NSTEMI)。心肌梗死出现Q 波者定义为Q 波性MI,无Q 波时定义为非Q波性MI。无心肌生物标志物升高的患者常诊断为不稳定心绞痛。除上述分类外,根据病理学、临床和预后的差异及治疗措施的不同可将MI 分为各种类型(表2)。

4.1.1 自发性MI (1 型MI)

此型心梗由一次原发冠脉事件引起。与动脉粥样硬化斑块破裂、溃疡、侵蚀或夹层,伴有一支或多支冠脉内血栓并引起心肌血供减少或远端血小板栓塞导致心肌细胞坏死有关。患者可有潜在严重冠脉疾病,5%~20%患者冠脉造影时无闭塞或无冠脉疾病(尤其是女性患者)。

4.1.2 继发于心肌缺血失衡的MI (2 型MI)

心肌损伤和坏死由心肌氧供和/或需失衡引起而非冠脉疾病引起,此时称之为“2 型MI”。危重患者或经重大手术(非心脏)患者,由于内源性或外源性高水平的儿茶酚胺直接毒性作用可引起心肌生物标志物升高。同样冠脉痉挛和/或内皮功能障碍也可引起心肌梗死。

4.1.3 心肌梗死引起的心脏性死亡(3 型MI)

心脏死亡患者伴提示心肌缺血的症状和新出现的缺血性心电图改变或新出现的LBBB—但心肌生物标志物不可测—一个具有挑战的诊断组。患者在血标本可获得之前或血中心肌生物标志物升高前发生死亡。此类患者如果表现出缺血的临床症状或新出现的缺血性心电图改变时,即使缺少心肌梗死心肌生物标志物的证据也应诊断为致命性心肌梗死。

4.1.4 血管重建手术相关的心肌梗死(4 和5 型MI)

无论是PCI 还是CABG 这样机械性的血管重建治疗中都要使用心脏器械,在此过程中可发生围术期的心肌损伤或梗死。由于各种刺激可导致心肌损伤和坏死,二者都可观察到心肌生物标志物的升高。限制这种损伤对病人是有益的。PCI 相关心肌梗死可依据支架血栓和术后发生再狭窄进行再分类。

4.2 心肌梗死的心电图诊断

心电图是疑似心肌梗死患者病情检查诊断的重要组成部分,应该在出现临床症状时描记同时迅速(如10 min 内)做出诊断。急性心肌缺血时,需重复描记心电图观察波形的动态改变,尤其是初始心电图无法做出诊断的患者。有症状初始心电图无法做出诊断的患者应以15~30 min 间隔进行一系列描记,如有可能采取持续计算机辅助的12 导联心电图描记。对心电图异常者在无症状间歇期时症状再现需描记心电图;心电图有演变患者,出院前需进行心电图描记以便将来进行对比分析。心电图ST-T 的急性或进展性改变和病理性Q 波有助临床医师计算事件发生的时间,确定梗死相关动脉,评估缺血心肌的面积和评价预后。多导联/多区域ST段明显改变或T 波深倒置,提示心肌缺血程度严重,预后差。其它与急性心肌缺血有关的心电图表现包括心律失常,室内和房室传导阻滞,胸前导联R 波振幅的降低。冠状动脉的大小和分布,侧支循环、冠状动脉狭窄的范围和程度,陈旧性心肌坏死都可影响心肌缺血的心电图改变。条件允许时,有症状的心电图需与既往心电图进行对比分析。ST段的偏移也可出现在其它疾病中(如心包炎,左室肥厚,LBBB,Brugada 综合征,心肌病,早期复极样心电图改变),因此心电图本身通常不足以诊断急性心肌缺血或心肌梗死。新出现长时间(>20 min)ST 段抬高特别是伴有相关导联的ST 段压低时,常反映心肌急性冠脉闭塞及其导致的心肌损伤和坏死。心肌病时由于心肌纤维化,可以出现Q波。

心肌缺血或梗死的心电图异常可表现在PR段,QRS 波群,ST 段或T 波上。心肌缺血典型的超急性期心电图表现是T 波和ST 段改变。至少两个以上相邻导联出现T 波振幅的增加伴对称性改变是心肌梗死的超急性期征象,可早于ST 段的变化。急性缺血发作时可出现一过性的病理性Q 波。表3 列出了急性心肌缺血的ST-T 诊断标准。ST段偏移的幅度以J 点为准。所有导联(除V2和V3外)新出现J 点抬高>0.1 mv 为诊断标准。健康成年男性(<40 岁)患者其V2或V3导联的J 点抬高可达0.25 mv,但随年龄增加而递减。健康女性V2~V3导联J 点抬高幅度低于男性,所以女性患者需采取不同标准。相邻导联组如前壁导联(V1~V6),下壁导联(II,III,aVF)或侧壁/高侧壁导联(I,aVL)。补充导联如V3R和V4R反映右室游离壁,V7~V9反映正后壁。

表3 中的标准需要两个或以上相邻导联出现ST 段偏移。例如,V2导联ST 段抬高>0.2 mv,V1导联ST 段抬高>0.1 mv,满足男性患者(>40岁)两个相邻导联的异常标准。男性仅在V2~V3导联出现0.1 mv <ST 段抬高<0.2 mv (或在女性中<0.15 mv)为正常表现。应注意,有时急性心肌缺血可致某个导联ST 段显著改变,符合评估标准,但相邻导联ST 段抬高未达到标准。由于单一的静态心电图描记可能丢失一些可在一系列心电图描记中观察到的动态心电图变化,所以心电图上较小程度的ST 段改变或T 波倒置不能排除急性心肌缺血或进展性心肌梗死。与ST 段下移相比,相邻导联的ST 段抬高或病理性Q 波对心肌缺血或坏死的定位更有特异性。缺血性胸痛患者和初始心电图无法诊断的患者应作补充导联的心电图描记和一系列心电图描记。左回旋支动脉分布区心肌缺血的心电图证据常被忽视,最容易在第五肋间后壁导联捕获(V7在左侧腋后线,V8在左肩胛中线,V9在左椎旁线)。临床高度怀疑急性左回旋支闭塞(如初始心电图无法诊断,或V1~V3导联ST 段压低)的患者强烈建议加做上述导联的心电图描记。建议V7~V9导联ST 段抬高0.05 mv (小于40 岁男性>0.1 mv)。V1~V3导联ST 段压低提示下基底部心肌缺血(后壁梗死),尤其是当终末T 波正向(等同于ST 段抬高),但无特异性。下壁和怀疑右室梗死的患者,建议描记右胸导联V3R和V4R心电图,ST 段抬高>0.05 mv (小于30 岁男性>0.1 mv)为诊断标准。

胸部不适急性发作期间,之前倒置的T 波出现伪正常化可能提示急性心肌缺血。肺栓塞、颅内手术、电解质紊乱、低体温、或心肌炎也可导致ST-T 异常,在鉴别诊断时应当考虑。LBBB 时很难诊断心肌梗死。此时ST 段发生与QRS 主波同向性偏移和既往心电图有助明确是否存在急性心肌梗死。右束支传导阻滞时,V1~V3导联ST-T 异常较常见,导致难以在这些导联上评估是否存在心肌缺血。然而,当出现新的ST 段抬高或病理性Q 波时,应考虑心肌缺血或心肌梗死。

表3 急性心肌缺血的心电图表现(无左室肥厚和左束支阻滞)

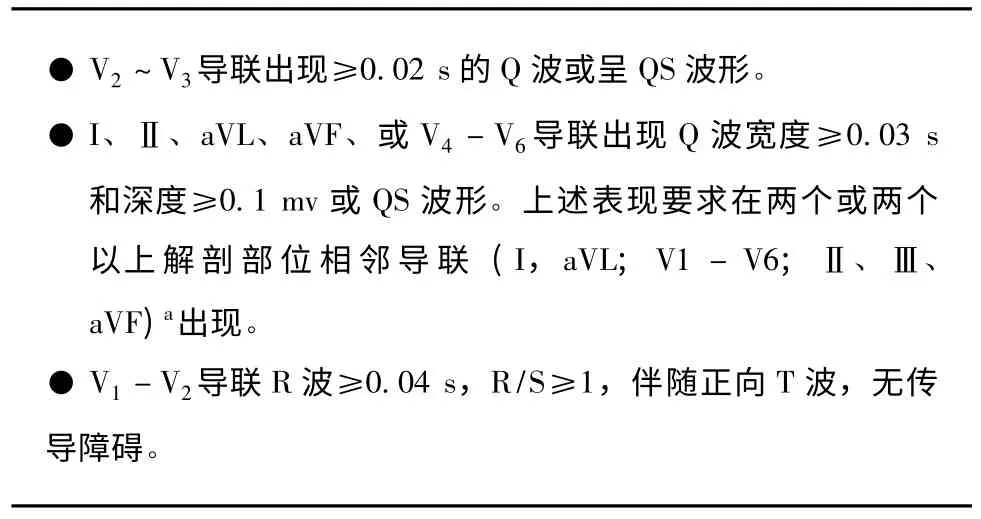

4.2.1 陈旧性心肌梗死

如表4,缺血性心脏病患者无论有无症状,在无QRS 混杂因素时Q 波或QS 波形是陈旧性心肌梗死的特异性心电图表现。多个导联或导联组出现Q波时,心肌梗死的心电图诊断特异度最强。在同一导联组出现Q 波并伴有ST 段偏移或T 波改变时,心肌梗死的可能性增加;例如相同导联组出现小Q波(时限0.02~0.03 s,深度≥0.1 mv),同时伴随T 波倒置提示陈旧性心肌梗死。

表4 陈旧性心肌梗死有关的心电图变化

4.2.2 无症状性心肌梗死

无症状患者在常规心电图随访中发现新的符合心肌梗死的病理性Q 波,或影像学提示心肌梗死的证据时,不能直接归于冠脉血运重建手术者称为“无症状性心肌梗死”。研究显示无症状Q 波性心肌梗死占所有非致命性心肌梗死事件的9%~37%,与明显增加的死亡风险有关。不适当的电极位置或QRS 波混杂因素可出现Q 波或QS 波形。因此,无症状Q 波性心肌梗死的诊断需反复的心电图描记且排除电极位置的影响,或通过影像分析并重点询问潜在的间歇缺血症状。

4.2.3 心电图诊断心肌梗死的影响因素

V1导联呈QS 型是正常的。如果额面QRS 电轴介于-30°和0°之间,Ⅲ导联可出现宽度<0.03 s、振幅<1R/4 的Q 波。如果额面QRS 电轴介于60°和90°之间,则aVL 导联可出现Q 波。间隔部Q 波是小的非病理性Q 波(在I,aVL,aVF,和V4~V6导联宽度<0.03 s,振幅<1R/4)。无心肌梗死时,预激综合征、梗阻、扩张或应激性心肌病、心肌淀粉样变、左束支阻滞、左前分支阻滞、左/右室肥厚、心肌炎、急性肺心病,或高血钾症也可出现Q 波或QS 波形。其他酷似心肌缺血或心肌梗死的心电图异常见表5。

表5 心肌梗死心电图诊断中的常见误区