张家花园柱础艺术形态

张国惠,王勇坚

(1.文山学院 办公室,云南 文山 663000;2.文山学院 艺术学院,云南 文山 663000)

张家花园柱础艺术形态

张国惠1,王勇坚2

(1.文山学院 办公室,云南 文山 663000;2.文山学院 艺术学院,云南 文山 663000)

滇南古民居建筑柱础形式多样,艺术形态各异,从民居建筑柱础的美术形态、装饰特点以及吉祥寓意来分析研究张家花园柱础艺术的文化形态特点,梳理其文化艺术形态与中原文化的关系,分析调查中原文化对边疆少数民族地区文化的渗透、影响、交流及其融合。从滇南地区现存清式民居建筑群中柱础样式的对比研究深入探析张家花园建筑流派、渊源传承、民风民俗等历史文化内涵。

古民居;柱础;艺术形态

建水于唐代元和年间建城以来,已有1200多年的历史。明清两代称临安府,是滇南的政治、军事、经济、文化、宗教和交通中心,有“文献名邦”的美誉。建水地区现存古民居建筑大多是明清之遗存,其建筑文化继承中原建筑传统,又具滇南少数民族建筑风格,是中原汉文化与边疆地域少数民族文化融合之见证。

古民居柱础在不同朝代、不同地区有着不同的形制样式及雕刻装饰风格,是最富有时代性地域性特征的建筑装饰构件之一。宋《营造法式》第三卷载:“柱础,其名有六,一曰础,二曰礩,三曰舄,四曰踬,五曰磩,六曰磉,今谓之石碇。”由此可见柱础在不同历史时期其称谓有所不同,但其功能和制造方式与选料基本相同,只是在形态与装饰手法上产生了历史的区别。柱础最重要的功能是支撑建筑重力,并兼有阻隔湿气侵蚀木柱子的保护功用。柱础在历经千百年建筑发展演变过程中,它兼实用功能与建筑装饰美于一体,是传统木构建筑中不可缺少的重要构件。

滇南建水张家花园古民居柱础样式形态各异、造型精巧、雕刻工艺精湛、装饰风格别具一格,可称之为滇南古民居建筑柱础艺术的一个缩影。

一、柱础历史发展概述

(一)柱础的产生与发展

著名古建筑学家梁思成先生认为“安阳出土的殷商时期房屋遗址发掘的天然卵石当系我国最古础石之遗例”。也就是说,柱础早在殷商时代就以天然石块的形式出现,其作用主要是支撑房屋重力,防止房屋承重柱下沉,防止白蚁虫蛀及潮湿侵蚀柱子。随着朝代、社会经济及文化审美的发展,柱础样式也不断变化。发展至汉代,逐步出现圆形、覆斗形柱础;到南北朝时期,建筑艺术受佛教影响,柱础样式出现人物、狮兽、莲花瓣样式;唐代是佛教发展的高峰时期,柱础以莲花瓣覆盆式最为流行;至宋代,柱础发展已相当成熟,其样式、装饰有了更多更丰富的做法,形制也有具体规定作为制作之依据;元代受少数民族传统影响,柱础以古镜式素作柱础最多;明清时期官式柱础多续用前代之古镜式柱础,只加以简化、单纯的形式稍作雕饰,图案简单而古朴。而民居柱础形制样式多随屋主喜好而定,其形制样式发展快而丰富多样,雕饰技术达到极高水平。明清时期显富攀比之风盛行,装饰雕刻追求华贵繁缛之风格,柱础的装饰性功能凸显,其视觉上的装饰性表现超越了其实用性功能。

(二)柱础材质的选择

柱础以石材柱础用得最多、最广,除石材外还有铜制柱础、木柱础、陶瓷柱础等。据殷墟考古资料所证,殷墟甲组基址东南部的甲十一基址是殷墟宫殿宗庙遗址最具代表的建筑之一,它“有版筑基址东西两座,东长36公尺,宽9公尺,除石础之外,还有铜础10个”[1](P69)。春秋战国时期也有铜制柱础的使用,据《战国策》记载:“智作攻赵襄子,襄子之晋阳,谓张孟谈曰:‘吾城郭完,仓廪实,铜少耐何?’孟谈曰:‘臣闻董安于之治晋阳,公之室皆以黄铜为柱础,请发而用之,则有馀铜矣。”上述考古材料与文献材料足以说明殷商至春秋战国时就已使用铜材制础。至汉代以后,柱础多采用石材,未见有使用铜础的记载及证据,由此看来,汉代所用柱础已由石础取代铜础。

石材柱础的广泛使用,使柱础艺术得以发展。至清朝,柱础不但有石柱础,还有木制柱础及陶制柱础的使用。公元1737年(清朝乾隆二年)建于台湾鹿港的三山国王庙曾使用以横纹木块为材料制作的木柱础,现今鹿港三山国王庙还保留二个木制的柱础。陶柱础的使用见于云南华宁县碗窑村现存的嘉庆年间建盖的汪氏老宅中。据《云南华宁陶》一书记载:云南华宁碗窑村有用陶制之柱础,柱础呈灯笼形,瓜棱状,施有酱、绿、白三彩釉。

二、中原传统文化对柱础样式的影响

古代中国受儒道释文化伦理思想影响,以儒文化为主流。儒道释文化对柱础样式的影响是一个渗透、融合及吸收的过程。

中式木构建筑是体现儒道释文化独有的建筑类型,从建筑样式到材料选择都有其规范,宋代有“非宫室、寺观毋得彩绘栋宇及间朱漆梁柱窗牖、雕镂柱础”的规定。建筑是按使用者的社会地位、身份高低来确定等级及装饰标准的。北宋时期我国的建筑艺术工匠就总结了各朝代建筑艺术之经验,并对柱础的制作规范、结构比例、装饰手法等做了明确分述。“造柱础之制,其方倍柱之径,谓柱径二尺即础方四尺之类。方一尺四寸以下者,每方一尺厚八寸,方三尺以上者,厚减方之半;方四尺以上者,以厚三尺为率。”[2](P58)这正是儒文化“礼”制思想渗透到木构建筑柱础中的反映。“礼”是规矩、秩序、规范的准绳,是中式木构建筑内在的要求,房屋建造规模、布局、装饰色彩、繁简程度等都要依“礼”实施,这是传统木构建筑的特点之所在。

道家思想在中式木构建筑艺术中发挥着重要的作用,从建筑选址到建筑雕刻装饰纹样,都融合了道家人神沟通等多种占卜方术。西汉初年,淮南王刘安及门客以道家思想为指导共同编著的《淮南子》卷十七说林训:“山云蒸、柱础润。”这说明道家崇尚自然,敬畏鬼神的思想成为建筑艺术的思想来源之一,因而在房屋的建造构件中要装饰道家神像、众仙法器及黑白八卦图案等。在张家花园的三进院侧房内的圆棱方形柱础上雕刻装饰有道家财神赵元帅骑黑虎,执银鞭的形象,为招财纳珍利市之意。

南北朝时期佛教传入中国,此时正是中国历史上充满动荡与战祸的时代,佛教“解脱烦恼,脱离轮回”的宗旨成为人们美好希望的寄托。人们将佛教故事、佛教神像、吉物注入生活中的每一个细节。建筑装饰雕刻艺术中也吸收了佛教文化形象作为装饰题材而广泛运用,这正是南北朝之后柱础样式及装饰迅速发展的原因所在。宋《营造法式》中记载:“其所造花纹制度有十一品:一曰海石棉花;二曰宝相花;三曰牡丹花;四曰蕙草;五曰方文;六曰水浪;七曰宝山;八曰宝阶;九曰铺地莲花;十曰仰覆莲花;十一曰宝装莲花。或于花纹之间,间以龙、凤、狮兽以及化生之类者,随其所宜分布用之。”莲花是佛教文化之圣物,被广泛用于各朝柱础的形制装饰中,可见其影响之深远。

三、张家花园柱础造型样式及特征

张家花园柱础造型样式多样,对于各类柱础的安放位置很讲究,不但实用,还遵循儒“礼”文化规矩,依样式特征及功能作用的不同而放置在不同位置。雕刻装饰精美、华贵厚重而沉稳的柱础放置于祠堂、戏台、堂屋大厅等地;低矮朴素的柱础放置于后院侧院及不显目之处。

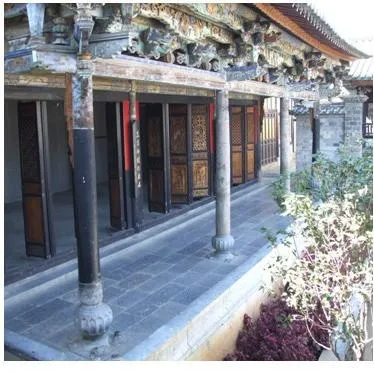

(一)瑞兽与多形体组合式柱础

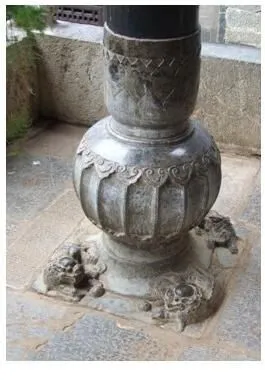

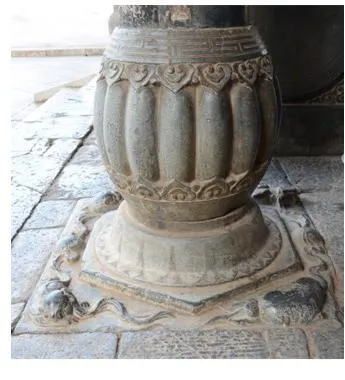

建水张家花园(建于清光绪三十一年)地处汉彝民族杂居的团山村,其祠堂戏台的位置是供奉祖先灵位及家族赏戏娱乐活动的地方(图1),祠堂戏台建造富丽华贵而清雅,最显目的是戏台上的石狮雕刻装饰,狮子是滇南彝族人祭祀先人时必须请出的辟邪迎祥的瑞兽,也是中原传统文化中镇宅护院必不可少的瑞兽。在高158厘米的台基上立着4根显目大柱,四尊柱础左右两两对称,其中最左至最右两尊柱础高80厘米,形制呈三层组合式,分三部分组合而成(图2),上部由减地平级杯形三层仰莲组成,中部由压地隐起如意凹式灯笼圆鼓组成,正方底部由两对圆雕雌雄卧狮环于素覆盆组成。柱础下部环绕的四只狮子有雌雄相背和雌雄相向式样的放置区别。相背的雌雄双狮呈侧身翻滚卧地,狮身系彩绸缨络,两两相背,回首翘足,嬉戏争斗,称之为祥狮九转乾坤凌,吉地四季丰收保太平。相向的雌雄双狮呈侧身跌扑卧地,前肢舞绣球,张口露齿,鬃毛飞扬,神情妩媚温驯、憨态可掬,称之为祥狮献瑞,吉时迎福保安康;中间两尊柱础高45.5厘米,外形与左右两尊柱础相仿,唯少上部仰莲,由两部分组合而成,属两层组合式柱础,上部由压地隐起如意凹式灯笼圆鼓组成,底部各由两对圆雕雌雄卧狮环于素覆盆组成。

祠堂戏台4尊柱础下共放置十六只狮子,被赋予特殊寓意。柱础单称为四狮守柱,左右两柱础合称八狮报喜,中间两柱础合称八狮献瑞。狮子在佛教中被赋予佛座护法的形象。组合式柱础多用于富贵豪门之家,是神权与俗权的象征,在滇南建水朱家花园正大门也立着两尊两层组合式柱础,样式上部为压地隐起如意瓜棱圆鼓,下部为两对圆雕雌雄卧狮环于减地平级莲花覆盆组成(图3)。这种组合式柱础是滇南地区古民居独有的石柱础样式之一,它是中原传统文化与滇南本土文化融合的独特例证。瑞兽式柱础的出现与运用在滇南地区呈现的不多,出现这样的情况大多是运用在规格和级别较高的建筑之中,现保存得比较完整且雕刻比较精美的例证应数石屏县郑营陈氏宗祠正厅堂的两尊雌雄石狮式柱础(图4)。石狮左边为雄右边为雌,这样的放置位置符合传统男左女右的阴阳哲学。雌雄石狮柱础分别置于须弥座基之上。在官式建筑中,须弥座是较常见的建筑形式,在非官式建筑中,须弥座的运用常表现出建筑级别的提高,也是房屋建盖者身份地位显赫的表现。“须弥”原是佛教词语,须弥座是佛教造像的底座,由印度传来,传入中国以后,常用来衬托较为尊贵的建筑,如宫殿和庙宇大殿等[3](P34)。须弥座上的双狮采用圆雕手法,呈坐立样式,体态健硕威严,头尾上翘,螺髻整齐环于耳下颌前,双狮四目圆睁、昂首互盼,极为传神。雄狮张口露齿、口含宝珠、神情豁达睿智,右爪踩踏绣球;雌狮神情温驯极具母性,左爪踩绣球,身上爬着两只相互嬉闹的幼狮。传统石狮雕刻大多将幼狮雕刻于雌狮的左爪下或是两前爪间,像这种将幼狮雕刻于雌狮身上的形制还未多见。陈氏宗祠与张家花园组合式柱础对比,张家花园瑞兽柱础整体尺寸较小,瑞兽的尺寸更小,采用精巧细致的装饰风格,这符合民居建筑的级别和审美。

图1 张家花园戏台

图2 张家花园三层组合式柱础

图3 朱家花园两层组合式柱础

图4 陈氏宗祠双狮柱础

(二)鼓形柱础

张家花园各院正厅堂檐柱都安放圆鼓形柱础,其柱础装饰华贵,有喜庆、聚财、避邪等象征,放置于厅堂檐柱下既达到保护房屋主檐柱之目的,又达到主人显富取吉之意。张家花园内圆鼓形样式柱础分为二类:一类为如意瓜棱圆鼓柱础,一类为灯笼圆鼓柱础,两类柱础总高均为48厘米,具装饰内容丰富多样的共同特点,整体结构造型样式优美,集中体现了清末滇南民间建房造屋的审美风尚。

1. 如意瓜棱圆鼓柱础

张家花园侧院正厅堂檐柱放置一对华贵精美的如意瓜棱鼓形柱础(图5),础头高5厘米,础腹高27厘米,腹径42厘米,础腰高4厘米,础脚覆盆高10厘米,脚裙六合每边长50厘米、高1厘米,四方下底角边长51厘米、高1厘米。柱础体形较高,其腰身粗壮,装饰内容复杂有序而丰富,其础头以压地隐起级蝙蝠云纹环绕长寿字样,础腹瓜棱圆鼓上下装饰如意云纹,回纹础腰接素圆覆盆为础脚,最下以脚裙正六合边接四方形收底。整个柱础完整而统一,成为侧院厅堂的焦点。

2. 灯笼圆鼓柱础

灯笼圆鼓柱础安放于张家花园一进院正厅与二进院正厅(图6),柱础装饰清新高雅,庄重大气,其以减地平级回纹装饰础头、础腰,础腹以减地平级如意纹与压地隐起灯笼骨架线条装饰光滑鼓体,础脚以素覆盆六合正方收底,这正是道家效法自然,天人合一,推崇“天圆地方”之意,“圆则杌棿,方为吝啬”,体现了屋主张氏追求人生既有发展变化,成就大业,又能得到稳定安逸生活的美好愿望。

图5 如意瓜棱圆鼓柱础

图6 灯笼圆鼓柱础

3. 方形柱础

张家花园各院侧房均安放方形柱础。方形柱础外形样式修长优美,形制样式古朴简单,没有过多突凸变化,这种样式的柱础既起到支撑重力及装饰房屋的作用,又具节省空间,美观大方的特点,有利于人们日常生活活动中不被碰撞,因此人们喜欢将其放置于后院侧房及卧房等频繁进出的地方。张家花园中的方形柱础形制装饰主要有两种:四平八稳方形柱础,四季发财方形柱础。

(1)四平八稳方形柱础:其形制上部为四面圆棱,下部为八面覆斗底,取“四平八稳”纳吉迎祥的寓意(图7)。采用剔地起突的手法将吉祥寓意刻于柱础之上,其特点是主题明确,寓意清晰,线条简洁,人物形象朴素、厚重古拙,独具滇南特色。

图7 四平八稳方形柱础

图8 四季发财方形柱础

(2)四季发财方形柱础:形制特征为四大四小共八面,意为“四季吉祥、八方纳财”之意(图8)。采用减地平级装饰主体大四面,余四面为光面圆弧,其装饰精工繁密,线条细腻精巧澹雅,表现主题明确,充满浪漫色彩。内容多以寓意吉祥的花卉、对称的卷草图案、吉祥辟邪瑞兽等为题材。此类形制装饰的方形柱础在张家花园内未见有下部覆斗样式做法。

四、结语

中式建筑柱础从天然卵石、天然石块的形态发展演变成为雕刻精美且形态各异的础石,是人类社会物质与住居文化发展演变的产物,也是中华智慧的表现,柱础的变化发展是各朝代政治、经济、文化艺术发展的见证。

滇南古民居柱础可称“形”、“意”并济的艺术,形制样式丰富多样,以圆鼓形、灯笼形、盆型、方条形最为常见。柱础雕饰内容多以福、禄、寿、喜、花卉、瑞兽及宗教图案为主体,将装饰与写实相结合,在雕刻手法上将高浮雕、浅浮雕、透雕与圆雕等多技法并用,使柱础集实用性、装饰性、欣赏性、吉祥寓意于一体,体现了晚晴时代民居建筑工匠的高超技艺,同时也展现出19世纪末叶的云南以及清王朝的社会经济生活水平及中原传统文化对边疆少数民族地区的影响与渗透、交流与融合。

[1]胡厚宣.殷墟发掘[M].上海:学习生活出版社,1955.

[2]梁思成.营造法式注释[M].北京:中国建筑工业出版社,1983.

[3]王其均.中国古建筑图解词典[M].北京:机械工业出版社,2007.

The Plinth Adornment and Art Form of the House of Zhang

ZHANG Guo-hui1, WANG Yong-jian2

(1.Of fi ce of Administration, Wenshan University, Wenshan 663000, China; 2. School of Art, Wenshan University, Wenshan 663000, China)

There are a variety of forms of plinth with numbers of artistic patterns of ancient residential architecture in the South of Yunnan. This paper analyzes the morphological characteristics of plinth of the House of Zhang, from its form of art, decorative features and auspicious meanings, combing its relationship of Central Plain Culture, analyzing and investigating the penetration, influence, communication and integration of Central Plain Culture to the border and minority Areas. This paper also explores historical and cultural connotation of the house, such as its architecture schools, origin heritage and local customs, through the comparison of the plinth style among the existing Qing-style residential buildings.

Ancient Residences; plinth; art form

TU-881.2

:A

:1674-9200(2013)05-0027-04

(责任编辑 娄自昌)

2013-03-20

教育部人文社会科学研究规划基金项目“张家花园古民居建筑构造与美术形态研究”(11YJA760077)。

张国惠(1975-),女,云南文山人,文山学院办公室助理研究员,硕士,主要从事美术学与数字动画艺术研究;王勇坚(1971-),男,云南文山人,文山学院艺术学院副教授,硕士,主要从事数字艺术设计及古建筑艺术研究。