改革开放以来的壮族社会转型

吴德群

(百色学院 政法系,广西 百色 533000)

改革开放以来的壮族社会转型

吴德群

(百色学院 政法系,广西 百色 533000)

改革开放以来,尤其是市场经济体制改革的深化和中国—东盟自由贸易区的兴建,有力地推动了壮族社会的现代转型。概言之,壮族社会转型呈现出三个主要特征:工业化步伐日益加快,城市化水平逐步提高,社会开放程度不断上升。

改革开放;壮族社会转型;工业化;城市化;社会开放

在全球化和我国改革开放政策的共同推动下,与整个中国社会一样,壮族社会也在发生着急剧的社会转型。社会转型不仅作为壮族社会的重要现实过程而客观存在,而且也成为开展壮族经济与社会发展研究的重要背景。然而缺憾的是,对这一重要事实和背景本身,研究并不多。尽管有少数文献涉及到这一论题,但学者们所关注的几乎都是中华人民共和国成立以前的壮族社会转型①,而对建国后,尤其是改革开放以来的壮族社会转型却很少论及。因此,客观全面的认识中华人民共和国成立后,特别是改革开放以来的壮族社会转型,既是现实的要求,也是理论的需要,将对我们正确理解改革开放在壮族经济社会发展过程中的重要作用和壮族社会发展的基本特征,以及对我们自觉坚持改革开放,加快壮族经济社会的现代化转型,都具有重要意义。

一、社会转型概念的内涵与研究方法

就国内而言,郑杭生是较早界定社会转型概念的学者之一。他关于社会转型的表述是:“社会转型,是一个有特定含意的社会学术语,意指社会从传统型向现代型的转变,或者说由传统型社会向现代型社会转型的过程,说详细一点,就是从农业的、乡村的、封闭的半封闭的传统型社会,向工业的、城镇的、开放的现代型社会的转型。”[1]这一概念有三层含义:一是经济发展模式的转变,指社会的生产模式由传统的农业经济向现代工业经济转变,概括的理解即工业化;二是生活方式的转变,指社会生活由传统的乡村生活方式向现代城市生活方式转变,即城市化;三是社会关系性质的转变,指社会结构的不同地位或不同阶层之间的关系由传统的封闭关系向现代的开放关系转变,社会流动——尤其是社会成员的向上流动——渠道更加畅通。

本文将以社会转型概念为工具,分析改革开放以来壮族社会转型的主要特征。需要说明的是,由于针对壮族经济与社会发展的统计数据不多,因此本文用来反映壮族社会转型特征的数据主要依据的是整个广西经济与社会发展的相关统计数据,原因有二:一是壮族人口主要集中在广西,并分布于广西各地,因此广西经济社会的发展状况能够全面反映壮族社会发展的相应特征;二是由于壮族社会与整个广西社会的改革开放进程同步,壮族社会转型因而与整个广西社会转型在特征上具有一致性。

二、改革开放以来壮族社会转型的基本特征

改革开放以来,尤其是市场经济体制改革的深化和中国—东盟自由贸易区的兴建,有力地推动了壮族社会的现代转型。概言之,壮族社会转型呈现出三个基本特征:工业化步伐日益加快,城市化水平逐步提高,社会开放程度不断上升。

(一)工业化步伐日益加快

根据伊特维尔(John Eatwell)等人对工业化的理解,其有三项特征指标:一是在国民收入或地区收入中第二产业的比重不断提高;二是在第二产业中就业的人口比例不断上升;三是整个人口的人均收入不断增加。[2]若用这三项指标来衡量,那么自改革开放以来,壮族经济发展明显呈现工业化特点。

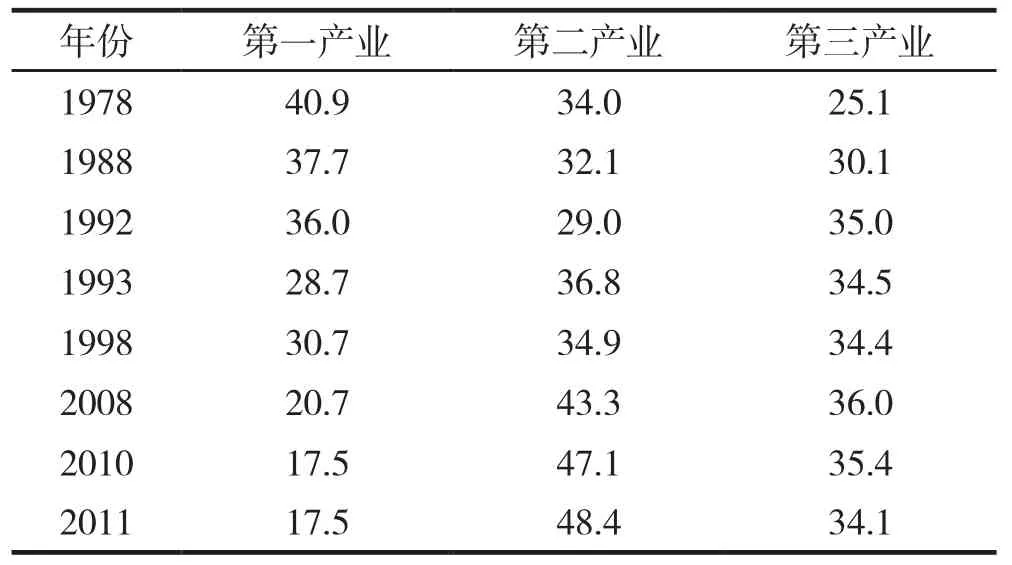

首先,从第二产业在广西国民收入中的比重变化来看,自改革开放以来,总体上呈上升趋势。数据显示,1978年,第二产业在广西生产总值中的比重为34.0%,1988年略有下降,为32.1%,到1998年又上升为34.9%,2008年增至43.3%,而到2011年已达到48.4%;[3]从增长速度上看,在改革开放之初的前20年,增幅较小,如在1978~1998年的20年时间里,总增量不足1个百分点。自1998年始,增速开始加快,如1998~2008年的10年里,增加了近9个百分点,而从2008~2011年的3年里,竟增加了5.1个百分点。可见,改革开放以来,第二产业在广西国民收入中的比重不仅总体上保持着上升状态,而且增速越来越快,呈加速增长趋势,见表1。

表1 改革开放以来广西生产总值构成变化(%)

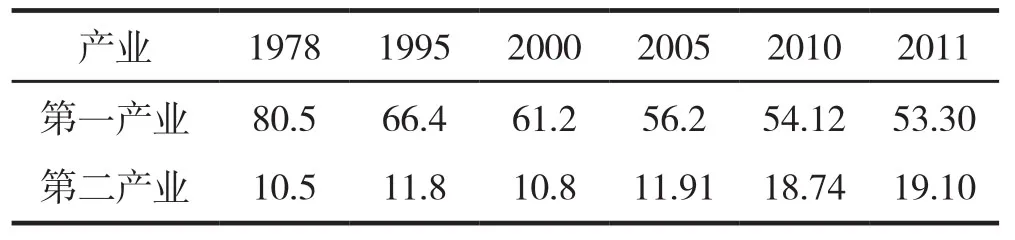

从就业人口的变化来看,改革开放以来,广西第二产业中的就业人口在广西就业总人口中的比重总体上也呈上升趋势。依据2012年及1990年的广西相关统计数据,1978年,广西第二产业从业人员在广西整个从业人员中的比重为10.5%,1995年上升到11.8%,2000年略降为10.8%,2005年又上升至11.91%,而2010年和2011年,分别升至18.74%和19.10%。从增幅来看,2005年以前,增幅较小,仅比1978年增加了1.4个百分点,而2005~2010年,也就是中国—东盟自由贸易区发展和兴建的5年间,却增加了近7个百分点,见表2。这一事实说明,中国—东盟自由贸易区的兴建,对推动广西第二产业的发展和扩大就业,起了重要作用。

表2 改革开放以来广西就业人口构成变化(%)

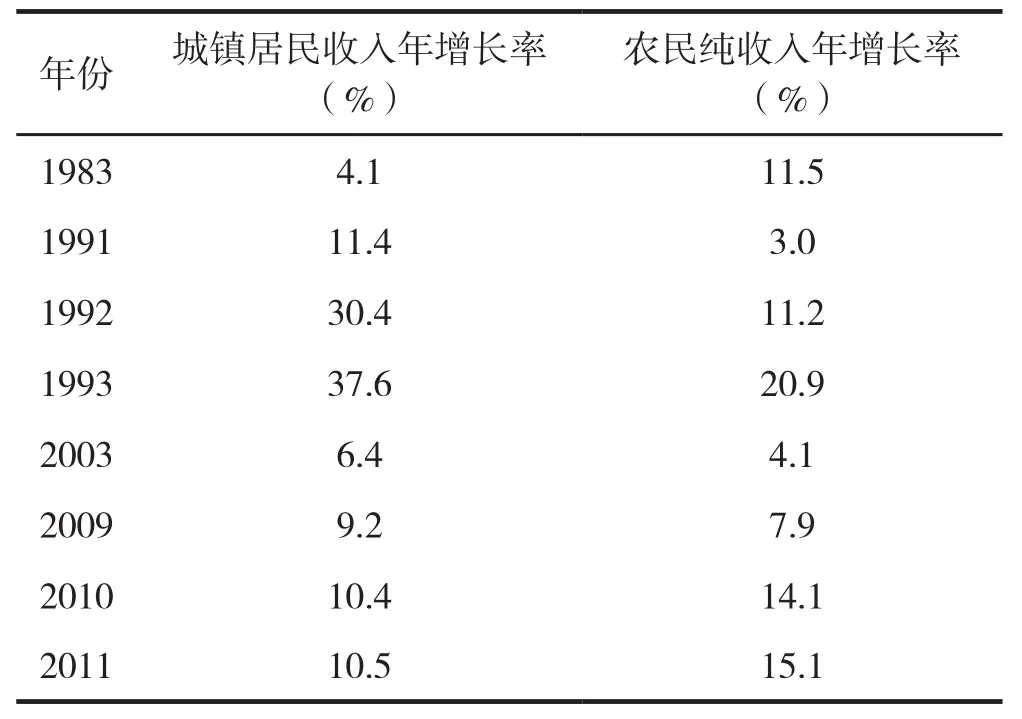

从收入上看,改革开放以来,广西的人均收入持续增长。由于目前笔者没能获得1978年当年广西城乡居民收入的统计数据,我们只能了解自1983年以来的广西居民收入变化,见表3。

表3 改革开放以来广西城乡居民收入年增长率

表3显示,1983年,广西城镇居民收入年增长率为4.1%,1993年为37.6%,2003年、2010年和2011年分别为6.4%、 10.4%和10.5%;从农民收入来看,1983年的农民收入年增长率是11.5%,1993、2003、2010和2011年分别为20.9%、4.1%、14.1%和15.1%。可见,自1983年至2011年,无论是广西城镇居民收入还是农民纯收入,都呈递增趋势。从增长过程上看,在实行市场经济体制改革以前的1991年,广西城镇和乡村居民收入年增长率分别为11.4%和3.0%;而在实行市场经济体制改革的1992年及其后的1993年,两项比率都有大幅上升,城镇在这两个年份的人均收入年增长率分别为30.4%和37.6%;而乡村分别为11.2%和20.9%;同样,在中国—东盟自由贸易区建成前的2009年,城乡居民收入增长率分别为9.2%和7.9%,而在中国—东盟贸易区建成的2010年及其后的2011年,城乡收入也有了大幅提高,前者在两个年份的增长率分别为10.4%和10.5%,后者分别为10.5%和15.1%,速度上,乡村已超过城镇。显然,市场经济体制改革和中国—东盟自由贸易区的兴建对壮族城乡居民收入的增长具有重要的推动作用。

(二)城市化水平逐步提高

城市化,是一个内涵较为丰富的概念,至今尚没有一个统一的定义。但学者们能够达成一致的理解是,城市化是城市和乡村互动的过程。这一理解有两层含义:一是量的含义,指乡村人口向城市转移,常用的衡量指标是居住在城市地区的人口比重不断上升;二是质的含义,指乡村生活方式的城市化,常用的衡量指标是乡村人是否享有城市人所享有的生活条件。[4]前者重在乡村对城市的影响,后者重在城市对乡村的影响。

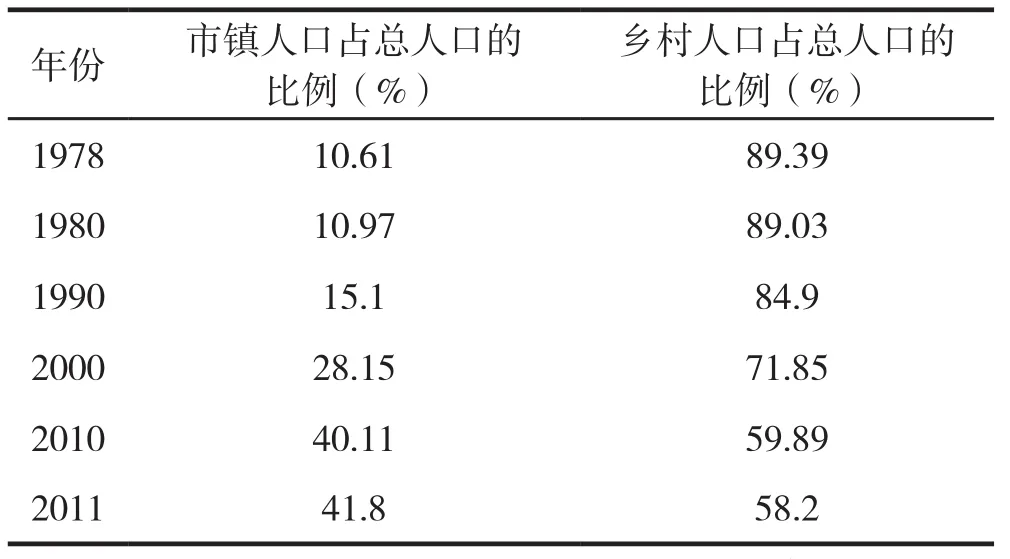

从量的层面看,依据相关统计数据,我们发现,自改革开放以来,壮族社会的城市化水平在不断提高。表4反映的是自1978至2011年广西城市人口在总人口中的比重变化。

表4 改革开放以来广西城市人口的增长

数据显示,1978年,广西城市人口仅占总人口的10.61%,在之后的30多年里,城市人口的比例一直保持增长,到2011年,已达到41.8%。从增长过程来看,2000年和2010年是两个变化明显的年份,如2000年的城市人口比例比1990年增加了13.05个百分点。这主要是因为在2000年前后,中国的城乡分割体制有所改变,农村人口向城市流动的限制有所减弱。而2010年广西城市人口比重的上升,则主要是由于中国—东盟自由贸易区的兴建,大大增加了城市的就业机会。

从质的层面看,相对于城市生活条件,壮族农村的生活条件也在不断改善。生活条件一般包括物质生活条件和精神生活条件,而二者又各自包含多个方面的内容,如前者包括吃、穿、住、用、行等方面,后者包括教育、休闲、娱乐等方面。在城乡差异存在的背景下,城市的生活条件总是较乡村优越,或者较乡村更加现代。本文主要用广西乡村居民收入和现代耐用消费品拥有量的增加两个指标来反映壮族乡村物质生活条件的现代转型,用广西乡村家庭在文教娱乐用品和服务方面人均消费量的增加来反映壮族乡村精神生活条件所发生的现代转型。

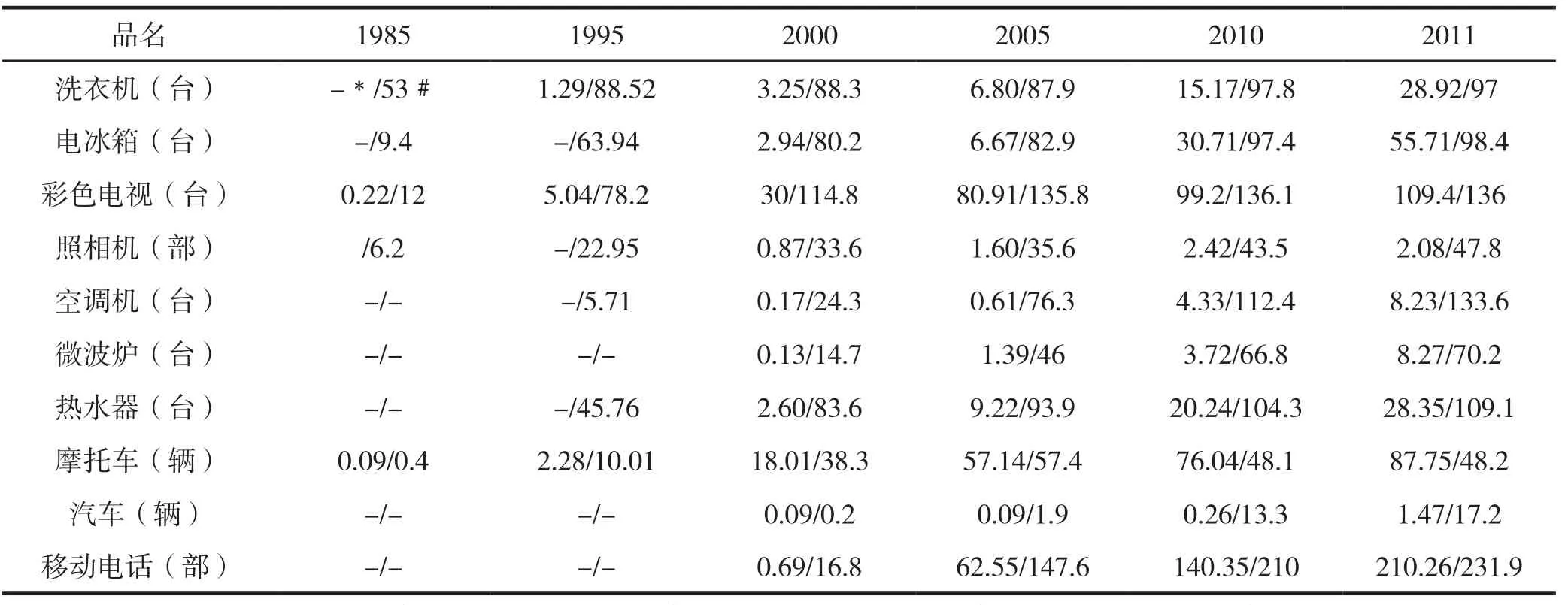

由于上文已经论述过壮族乡村居民收入的增长情况,这里主要用1985年以来主要年份广西平均每百户农户拥有10种耐用消费品数量的变化,来说明改革开放以来壮族乡村物质生活的城市化情况。这10种耐用消费品包括洗衣机、电冰箱、彩色电视机、照相机、空调机、微波炉、热水器、摩托车、汽车和移动电话。具体拥有量的年度变化见表5。

表5 主要年份广西平均每百户耐用消费品拥有量的城乡比较

表5显示,自1985年以来,广西农户10种耐用消费品的拥有情况,总体上是从无到有,从少到多,部分消费品的拥有量在城乡之间或已不存在差距,或差距正在缩小。在1985年,广西农户除了拥有极少量的摩托车和彩电之外,其他消费品尚没有。实行市场经济体制后,1995年,彩电和摩托车在广西乡村的拥有量有所增加,个别乡村家庭拥有洗衣机。而到2000年,10种耐用消费品在广西乡村都有使用,彩电和摩托车拥有量有了较快的增长。随着中国—东盟自由贸易区的建成,2011年,电冰箱、摩托车和移动电话等耐用品已经普及广西乡村家庭,平均每两户拥有1台冰箱、平均87%的农户拥有摩托车,平均每户拥有2部移动电话。从具体耐用品消费的增长速度来看,除了空调、照相机、微波炉和汽车在乡村的增长较慢外,其他消费品的增长速度都较快。若按每百户农户拥有的大型消费品净增量计算,从1995~2011年,洗衣机净增约27台,电冰箱、热水器、摩托车和移动电话的净增量分别为55.71台、28.35台、85.5辆和210.26部。显然,自改革开放以来,随着市场经济体制的建立和西部大开发的深入,尤其是泛北部湾开发的发展和中国—东盟自由贸易区的新建,各种现代电器和电子信息产品已由城市快速进入壮族乡村家庭,大大提高了壮族乡村物质生活条件的城市化水平。

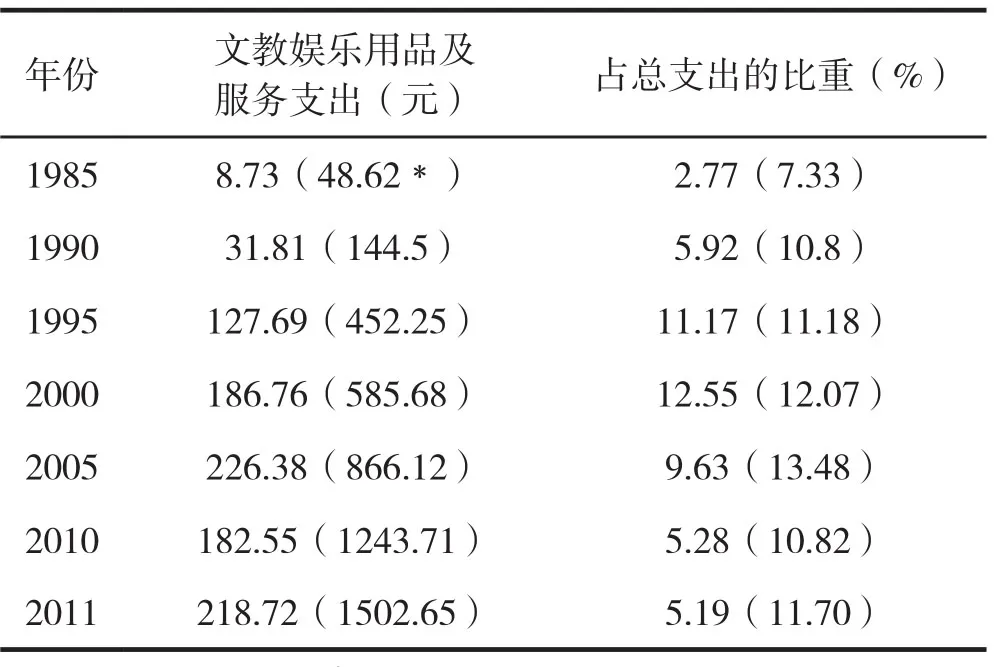

壮族乡村城市化水平的提高不仅体现在物质生活方面,同时也体现在精神生活方面。精神生活条件的改善我们主要用改革开放以来广西乡村家庭在文教娱乐用品及服务方面的支出变化来说明。从整体上看,同改革开放之初相比,广西乡村家庭的文化娱乐用品及服务的支出,无论是总额还是占总支出的比重都有大幅度的提高(表6)。如1985年该项支出人均总额为8.73元,占当年人均总支出的2.77%,而到2011年,两项数字分别上升为218.72元和11.70%。从增长过程来看,呈现出先升后降的特点。2000年以前,壮族家庭用在文化娱乐方面的人均指出一直处于上升阶段,并于2000~2005年达到顶峰。2005年之后,相应支出又开始下降。但与改革开放之初相比,总体上还是增加了很多。在广西乡村人均收入和消费不断增加的情况下,文教娱乐支出的下降,原因主要在于农民在其他方面的支出增加了。根据广西乡村居民的支出结构可以看出,近年来,广西乡村居民支出比例上升最快的是住房、医疗保健和交通。[3]这种状况说明,壮族乡村的城市化水平目前尚处于以改善物质生活条件为主的阶段。数据还显示,改革开放以来,乡村与城镇相比,在文教娱乐及服务方面的支出绝对数上,城镇一直高于乡村,虽然在支出比例上,1995~2000年间,乡村曾一度接近甚至超过城市,但2000年之后至今,城乡差异又有不断加大的趋势。但我们认为,随着广西乡村人均收入的不断提高以及乡村物质生活的不断改善,壮族乡村精神生活的投入将不断增加,城乡之间的差异也将随之缩小。

表6 改革开放以来广西乡村家庭人均文化娱乐支出

(三)社会开放程度不断上升

社会开放程度是反映社会关系公正程度的重要概念。开放型社会意味着人们获得较高社会地位的条件或机会是公平的,而封闭型社会则意味着人们在获得较高社会地位时会受到种种限制和排斥。[5](P123-126)衡量社会开放程度的重要指标有两个:一个是动态指标,即社会成员的社会流动水平,尤其是向上流动水平。通常情况下,一个社会的社会流动率越高,尤其是社会成员向上流动的机会越多,该社会就越具有开放性;相反,如果一个社会的社会流动率越低,社会成员向上流动的机会越少,该社会就越具有封闭性。二是静态指标,指社会阶层结构的合理性程度。一般认为,金字塔型的社会结构是不合理的,因为这种结构意味着只有少数人占据着社会的较高地位,而大多数人都处于社会的底层。具有金字塔型结构的社会,由于较高的社会地位被少数人垄断,多数社会成员难以向上流动,因此这种社会结构具有封闭性特点。另一种结构形式是橄榄型结构,这种结构意味着社会成员的大多数都位于中间社会地位,地位较高者和较低者都占少数。橄榄形社会结构中,由于大多数社会地位较低的人都拥有获得向上流动的机会,因此具有开放性。我们拟用壮族社会职业流动和社会阶层结构的变化来说明改革开放以来壮族社会开放程度的上升。

动态地看,改革开放以前,壮族社会流动率非常低。例如,从1950年到1977年的27年中,广西仅有7.9%的乡村劳动者实现向上流动成为城镇职工。[6](P65)而根据笔者于2005年在广西6个主要城市所做的抽样问卷调查表明,改革开放之后,尤其是市场经济体制建立以来,壮族社会的职业流动水平大大提高。调查表明,壮族社会的代际总流动率为79%,代际向上流动率为50%;代内总流动率为43%,代内向上流动率为29%,调查者的平均流动次数为2.27次。[7]也就是说,改革开放以后,相对于父辈,79%的壮族人的社会地位发生过变化,其中有50%的人的社会地位高于其父辈地位;相对于自己的初始地位,有43%的人的社会地位发生了变化,其中向上流动的占29%。显然,改革开放以来,尤其是市场经济体制的建立,壮族的社会流动,无论是流动次数、还是向上流动的机会,较改革开放以前,都有较大上升。

静态地看,改革开放以来,壮族的社会结构更趋合理。这一点仍用笔者于2005年在广西进行的职业流动问卷调查的数据来说明。此次调查中,有关广西的职业分类,借鉴了陆学艺关于中国社会十大社会阶层及其社会地位的划分方法。其中,优势阶层包括国家管理者阶层、经理人员阶层和私营企业主阶层;中间阶层包括专业技术人员阶层、办事人员阶层和个体工商户阶层;较低阶层包括商业服务业阶层、产业工人阶层、农业劳动者阶层和城乡无业、失业及半失业者阶层。[8](P1-165)调查数据中,我们用调查对象父亲的职业结构来近似反映改革开放以前的壮族社会结构,用调查者的现职结构来反映改革开放以来壮族社会结构所发生的变化。数据表明,改革开放之前的壮族社会结构基本上呈金字塔型:父辈职业结构中,优势阶层占18.1%,中间阶层占31.8%,较低阶层占50%;而子辈的现职结构中,以上各地位阶层的比例分别变为12.4%、57.4和30.1%,基本上呈橄榄型结构。[9]壮族社会结构的日趋合理化表明,其开放程度正不断上升。

注释:

① 相关研究参见方素梅. 近代壮族社会结构及其变迁[J].云南民族学院学报(哲学社会科学版), 2001年第5期;黄家信. 改土归流对壮族社会的影响[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版),2005年第4期;苏建灵.宋元明清时期壮族社会的发展[J]. 思想战线,1993年第6期.

[1]郑杭生. 改革开放三十年:社会发展理论和社会转型理论[J].中国社会科学,2009(2):10-19.

[2]姜爱林. 工业化的涵义及中国工业化发展的特征[J].河南师范大学学报:哲学社会科学版,2003(2):23-26.

[3]广西壮族统计局.广西统计年鉴·2012[Z].北京:中国统计出版社,2012.

[4]刘洁泓. 城市化内涵综述[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2009(4):58-62.

[5][美]戴维·哥伦斯基.社会分层(第2版)[M].北京:华夏出版社,2005.

[6]广西壮族统计局.广西统计年鉴·1990[Z].北京:中国统计出版社,1990.

[7]吴德群.广西职业流动过程中社会排斥的表现形式[J].百色学院学报,2007(4):115-118.

[8]陆学艺.当代中国社会流动[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[9]吴德群.广西职业流动过程中社会排斥问题研究[D].广西师范大学,2006.

Social Transformation of Zhuang since the Reform and Opening Up

WU De-qun

(Department of Political Science and Law, Baise University, Baise 533000, China)

Since the reform and opening up, especially because of the development of market economy and the construction of China, ASEAN Free Trade Area, has effectively promoted the modern transformation of Zhuang society. In a word, the social transformation of Zhuang has three main features: the pace of industrialization is accelerating; the urbanization level is gradually increasing; and the open degree of society is rising.

Reform and opening; Zhuang; social transformation; industrialization; urbanization; opening of society

K281.8

:A

:1674-9200(2013)05-0108-05

(责任编辑 查明华)

2013-06-25

国家社科基金青年项目“社会转型期壮族民间文化变迁研究”(10CSH019)系列成果之一。

吴德群(1971-),男,河南信阳人,百色学院政法系副教授,博士,主要从事文化社会学、社会分层与社会流动研究。