罪刑法定与法律解释之矛盾及其消解*——基于符号学的进路

庄 劲

一、问题:罪刑法定与法律解释的矛盾

所有法律规范都必须解释,这一原理已成为刑法学界的共识。但当代法解释学之原理,与罪刑法定的派生原则,存在尖锐的矛盾。罪刑法定主义强调立法的权威性,禁止司法造法,而法律解释作为司法过程,往往被视为“创造性的精神活动”①Larenz/Canaris,Methodenlehre der Rechtswissenschaft,Springer,1995,S.166.。这样,“刑法解释”成为一个悖论性概念,它深陷于罪刑法定的保守性和法律解释的创造性之抵牾中。即便在德国,就如何厘清二者的界限,实务界与学术界仍争得难分难解,以致慕尼黑大学的教授许内曼(Schünemann)慨叹道:罪刑法定各派生原则已被德国的立法和司法践踏无遗,所谓“没有法律即没有刑罚”不过是一个幻象②Schünemann,Nulla poena sine lege? Rechtstheoretische Und Verfassungsrechtliche Implikationen Der Rechtsgewinnung Im Strafrecht,Walter de Gruyter,1978,S.20.。然而,法律解释对罪刑法定的背离,并非单纯实践对学理的违背,而是根植于当代法解释学与罪刑法定核心内容的理论冲突。这种理论冲突主要表现为五个方面:

第一,成文法悖论。成文法原则要求刑法的渊源必须是法律,但当代法解释学认为,所有法律语言都存在“开放结构”(Open Texture),即概念外延的边缘地带都是开放的,需要解释加以填补③Hart,The Concept of Law,Clarendon Press,Oxford,1986,p.12。这意味着,犯罪与刑罚不可能完全由法律规定,起码在“空缺”部分需由法官续造。同时,学理承认“空白刑法”或“空白罪状”等概念,认为需根据相关行政规范填补空白,但这些补充规范多为等级低于法律的行政规章。于是,若填补刑法空白,便违反成文法主义;若坚持成文法主义,刑法因大量语义空白而无法适用。

第二,事后法悖论。罪刑法定禁止事后法,裁判规范原则上须在案件发生前生效。但当代法解释学认为,法律文本只有抽象、空洞的概念,必须借助具体的案件事实,才可能具体化为裁判规范①Müller,Strukturierende Rechtslehre,Duncker & Humblot,Berlin,1984,S.336.Kaufmann,Analogie und“Natur der Sacher”,Decker & Müller,Heidelberg,1982,S.39.。法律发现是一种不断的交互作用,法官的目光总是往返于大前提和案件事实之间②Engisch,Logische Studien zur Gesetzesanwendung,C. Winter,Heidelberg,1963,S.14f.。因此,刑法解释不过是作为潜在性(potentalität)的构成要件,与作为现实性(Akutalität)的案件事实之间的相互展开③Hassemer,Tatbestand und Typus,Heymann Verlag,Köln,Berlin,Bonn,München,1968. S.94,118.。我国权威学者也认为,刑法解释心中当永远充满正义,目光得不断往返于规范与事实之间④张明楷:《刑法分则的解释原理》,北京:中国人民大学出版社,2004 年,序言,第92 页。。问题是,若裁判规范的生成须观照于案件事实,它们只可能生成于案件之后,便成为不折不扣的事后法了。

第三,漏洞悖论。解释让法学家兴奋不已的功能之一是填补漏洞;法律漏洞是不可避免的,以解释填补漏洞成为保持法律生命力的手段。以往的理论将法官填补漏洞的方法称为法律续造(Rechtsfortbildung),以区别于法律解释,但现在人们认为,二者并无本质区别,“法律解释就是广义的法律续造”⑤Alexy,Studien zur Rechtsphilophie,Suhkamp Verlag,Frankurt a.M.,1995,S.91.。“解释者必须通过罪刑法定原则所允许的合理解释方法,减少刑法上的漏洞”⑥张明 楷:《刑 法分则的 解释原理 》,北京 :中国人 民大学出 版社,2004 年,序言 ,第92 页。。但是,既然漏洞是法律规定的,若有填补,必然是“法律”之外的。于是,德国法理学家甚至承认,“漏洞填补涉及的不是法律发现,而是法律制定”⑦Rüthers,Rechtstheorie,Verlag C.H. Beck OHG,München,2002,Rn.883.。如此,法律解释便成为明目张胆的司法造法,这恰是罪刑法定主义所禁止的。

第四,明确性悖论。明确性原则禁止刑法规定的模糊性,要求刑法用语必须清晰、确定,但当代法解释学认为,法律语言的模糊性是不可避免的,这种不可避免性正是法律解释得以普遍存在的前提。如考夫曼(Kaufmann)认为,法律中除了数字概念,其他概念都是不可定义、只能描述的,法律解释的机能之一就是澄清这种模糊性⑧Kaufmann,Rechtsphilosophie,Verlag C.H. Beck OHG,München,1997,S.124.。拉仑茨(Larenz)更坦言:法律解释乃是一种媒介,解释者藉此将其认为有疑义的文字意义,变得可以理解⑨Larenz/Canaris,Methodenlehre der Rechtswissenschaft,Springer,1995,S.133.。德国刑法学也认为:刑法解释的目的,是使法律的意义清晰化⑩Welssels/Bulke,Strafrecht Allgemeiner Teil,C.F. Müller,2010,S.15.。但是,既然刑法都需要解释,意味着刑法都是模糊的,这恰与明确性原则的要求相悖。

第五,类推悖论。罪刑法定禁止类推,但当代法解释学却认为,抽象式的概念思维对法律是不适用的,因为人们无法穷举构成要件的全部特征,应采取类型式思维,即以一些主要特征来描述构成要件的整体图像,通过案件事实与类型图像间相似点的比较,从而达成解释⑪。这种观点也得到德国刑法学者的认同,认为刑法解释并非构成要件对具体案件的“涵摄”,而是藉构成要件的类型特征而与案件事实之间的类比,故解释的过程就是一个类推的过程⑫Hassemer,Tatbestand und Typus,Heymann Verlag,Köln,BeriBoMüch1968. S48。刑法学者施特拉腾韦特(Stratenwerth)甚至坦言:重要的法律事实绝不可能完全相同,法学家的职责就是在发现相同点和不同点,即进行类推。这样的类推是不能被禁止的⑬Stratenwerth/Kuhlen,Strafrecht Allgemeiner Teil,Band I,Carl Heymanns Verlag,2004,S.45.。

综上可见,罪刑法定的派生原则,几乎都与当代法解释学的原理相悖。倘若罪刑法定和刑法解释都是必须的,便需要立足更新颖的视角理解罪刑法定原则,从而将二者重新统一起来。此即本文的主旨所在。

在笔者看来,造成上述矛盾的根源,在于人们混淆了两个内涵不同的“法律”概念。罪刑法定主义所称规定犯罪与刑罚的“法律”,与法律解释学所谓在解释中创制的“法律”,其实并非一个概念。但在传统法解释学中,二者是一致的,即便要有所区分,也不过是形式与内容的关系。如Larenz 即认为:“法律解释的标的是‘承载’意义的法律符号……法律解释就是将包含于符号之中而被遮掩住的意义,分解、摊开并予以说明。”①Larenz/Canaris,Methodenlehre der Rechtswissenschaft,Springer,1995,S.134.这样,立法者制定了法律文本,便锁定了文本背后一切的法律意义,法律解释的任务只是透过“法律文本”这个形式,去发现隐藏其后作为内容的“法律意义”。这种理解固然符合保障人权的要求,但法律解释的机能只限于“发现”,这便与解释所天然具有的创造性构成不可调和的矛盾。

本文的思路在于,通过剥离两个被混淆的法律概念,消解罪刑法定原则与刑法解释的矛盾,进而重新划定二者之间的界限。在本文第二部分,笔者将以现代符号学为基础,描述刑法符号的“三元结构”,指出“法律文本”与“法律意义”间的区别,并据此解决成文法悖论、事后法悖论。在第三部分,将以符号学的元语言理论为基础,论证法律意义的发展性和法律解释的创造性,并提出对漏洞悖论的解决方案。第四部分将根据哈贝马斯的商谈哲学,指出法律文本对解释的制约途径,即通过以文本为枢纽而联结的社会共同体来制约解释,在此基础上,解决明确性悖论和类推悖论。

二、“法律文本”与“法律意义”的区分

(一)刑法的符号学结构

人们使用“法律”这一语词时,既可能指法律文本,如“立法机关颁布了法律”,也可能指法律意义,如“只有通过解释才能发现法律”。正是此一词多义,导致两个概念的混淆。法律文本与法律意义有何区别,又有何联系呢?法律文本是法律符号的聚合,要回答这一问题,首先须考察法律符号的结构。

如果符号意义是符号形式背后既在的客体,何以对同一符号,其意义会随时间推移而变化呢?对此,结构符号学鼻祖索绪尔(Saussure)敏锐地发现,符号形式是客观的,但符号意义是主观的,后者会随主体而变化。他提出了“符号二元论”,认为语言符号都包括能指和所指两方面:能指代表符号的书写形式或声音形象;所指代表符号指向的概念②[瑞士]索绪尔著,高名凯译:《普通语言学教程》,北京:商务印书馆,1980 年,第100—105,100—116 页。。如在英语单词“bull”中,四个字母“b -u -l -l”即为其能指,所指是“公牛”的概念。但某一所指对应的能指并非必然的,如“公牛”的概念在法语中的能指是bœuf,在德语中是Ochs,不同的文化可能赋予同一所指不同的能指。据此,Saussure 提出了著名的符号“任意性原则”,即符号的能指与所指的关系具有任意性,某一符号的能指对应何种所指,除了受制于社会的约定俗成,并不存在任何必然的联系。任意性原则意味着,符号的形式(能指)与意义(所指)之间的联系并非客观、确定的,而是主观、发展的,它是“连接在我们脑子里的”,会伴随时间的推移而变化③[瑞士]索绪尔著,高名凯译:《普通语言学教程》,北京:商务印书馆,1980 年,第100—105,100—116 页。。

但Saussure 的二元论仍有不足,他未能考虑符号与具体事物的关系,也未明确符号结构中解释者的作用。后来,美国著名符号学家皮尔士(Peirce)提出了三元论,指出符号由“表现体(representatum)——对象(object)——解释项(interpretant)”三端组成④Peirce,Collected papers of Charles Sanders Peirce,vol 2,Harvard University Press,Cambridge,1932,p.228.。在 Peirce 那里,Saussure 的“能指”变成“表现体”,即符号的形式;“所指”则分解为“对象”和“解释项”。前者是符号意指的具体对象,后者为符号引发的思想。解释项就是符号的意义,它是观念性的,是解释者头脑中的心理事件⑤Eco,The Role of the Reader,Indiana University Press,Bloomington,1979,p.183。解释项的提出,被称为Peirce 的妙笔,因为它完全依靠解释者的阐发能力,这就把符号表意的重点,从符号形式与对象转移到了解释者,给予了符号表意展开延续的潜力①赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社,2011 年,第97 页。。

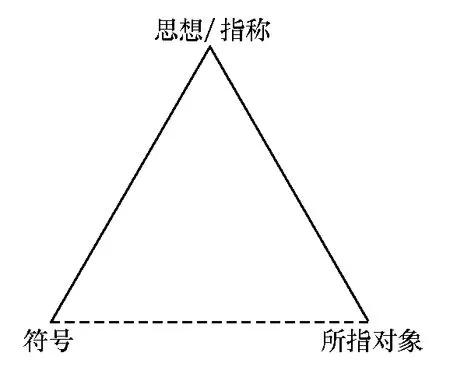

最后,美国学者理查德(Richards)和奥格登(Ogden)作出了集大成的工作,他们提出了著名的“语义三角论”(见图1)。语义三角论将Peirce 的符号三端分别发展为“符号形式(symbol)——所指对象(referent)——思想/指称(thought/reference)”②Ogden,Richards,The Meaning of Meaning,Harcourt Brace Jovanovich,New York,1989,p.11.。但与Peirce 的结构不同的地方在于:其一,三角形的底端是虚线。这条虚线的意思是,“在符号形式与所指对象间除了间接关系别无任何关联,这种间接关系表现在是人用它来代表所指对象”③Ogden,Richards,The Meaning of Meaning,Harcourt Brace Jovanovih,Nw Yrk1989p.。换言之,符号形式与所指对象之间并无直接的联系,二者必须以人的思想为中介。其二,“思想/指称”进一步发扬了“Peirce 的妙笔”,它强调了符号意义两方面的属性:一方面,它是符号使用者的思想,具有主体性;另一方面,它的机能在于指称,即将符号形式与所指对象相联结,使前者能够指称后者。这样,符号结构就是符号的指称结构,解释者(思想/指称)处于结构的中心——没有解释者,符号就无法指称任何对象,也就无所谓意义了。

图1 语义三角

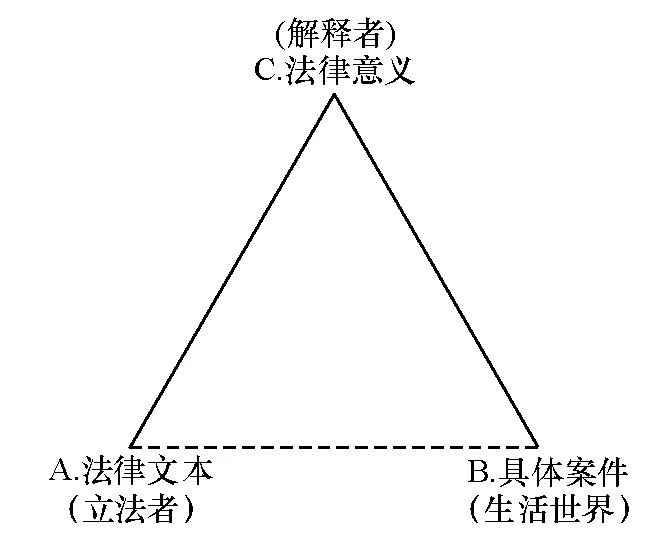

图2 刑法的符号三角

Richards 和Ogden 的语义三角论,同样适用于刑法符号。解释刑法,就是为了将法律文本中的符号,适用于所指对象——具体案件。但“徒法不足以自行”,文本和案件本是分立的客观存在,二者并无天然联系。要将前者与后者联结,须依赖于愿意理解和应用法律的人——解释者。但是,解释者无法直接将文本与个案联结,因为法律是抽象的,个案总是具体的,二者不能直接等同,若将符号直接指涉于个案,只是就事论事式的同义反复。所以,解释者必须在文本与个案之间构建一个“作为共相的中介”。符号学大师艾科(Eco)就认为,符号的意义指向不可能是个别的对象,而是普遍的类型(type),符号所表达的概念总是一个类群④Eco,Semiotics and the Philosophy of Language,Indiana University Press,Bloomington,1984,p.44.。符号的类型性在法律上更为典型,因为法律总是关切作为类型的生活事实,法律文本不可能仅指向个案。因此,法律解释并非简单地将符号与个案联结,而是为了实现该种联结,从相关的个案中归纳出具有类型特征的共性,作为文本与个案的连接枢纽,这个枢纽就是法律意义。例如,解释刑法第264 条(盗窃罪)的“财物”,我们首先会联想到生活中各种可被偷的东西,这些东西就是符号结构中的“所指对象”;但法律解释不可能停留于对所指对象的列举,法学家须归纳出“作为共相的中介”,即从对象中归纳出“可能被偷的东西”的共性,如有经济价值、可被占有、体现所有权、属于动产等等;最后,将这些共性与符号相联结,作为“财物”与“各种可被偷的东西”之间的中介,形成“财物”的意义。这样,对应于语义三角,“法律文本——具体案件——法律意义”便构成了刑法符号的三角结构(见图2)。

当代法解释学中的“类型理论”,强调“实质意义的法律(或称具体的裁判规范)须经解释者——在法律规范与生活事实间目光往返流转——而生成”⑤Müller,Strukturierende Rechtslehre,Duncker & Humblot,Berlin,1984,S.336.。这一理论恰恰印证了刑法符号的三角结构。作为解释起点的“法律规范”,就是立法者制定的法律文本;“生活事实”,就是生活世界中的具体案件;作为结论的“实质意义的法律(具体的裁判规范)”,就是解释者阐发的法律意义①这是否意味着,法律解释和法律适用是等同的概念? 当代诠释学确实认为,文本的解释和文本的应用是同一的过程。哲学诠释学鼻祖伽达默尔( Gadamer) 指出,文本的理解、解释和应用三者是同一的,理解和解释就是把某种抽象的东西应用于某个具体情况的特殊事例。他更认为,法律解释正是这种同一关系的典型范例,因为法律解释的任务就是使法律具体化于每一种特殊情况,亦即法律应用。在本文看来,法律解释与法律适用至少在两方面具有一体性:其一,所有法律解释都必须以具体的法律适用为预想。法律解释不可能是无的放矢的语义学理解,它必须以已经或可能发生的具体案件类型为想象,并据此提出解决方案。其二,法律适用必须以法律解释为桥梁。法律适用总要表现为通过法律解释给出大前提,进而与作为小前提的具体案件结合,得出裁判的结论。至于在法学上,法律解释和法律适用是否是绝对等同的概念,可进一步研究。关于 Gadamer 的论述,见 Gadamer,Wahrheit und Methode,Band I,J. C. B. Mohr,Tübingen,1990,S.317—346.。这个三角形包含了三个要素和三种关系。

三种要素包括:(1)法律文本,即法律符号的组合。它为立法者所制定,包括文字符号和标点符号,常表现为刑法典及单行刑法等文本之整体或局部。(2)具体案件,即生活中发生的案件。根据文本指称的不同,可以是案件的整体,也可以是案件的局部,包括人、行为、事物、法律后果,等等。(3)法律意义,包括法律符号的概念(实词符号),以及概念之间的关系(虚词符号、标点符号),是解释者对法律文本与各种具体案件指称关系的抽象。符号意义具有三方面的机能:一是指涉机能,使法律符号得藉此适用于个案;二是抽象机能,将符号与无数个案间的指称关系抽象、归纳,并相对地固定下来;三是惯性机能,将来遇到类似的个案时,解释者可依“惯性”将符号指涉于案件,避免重复做功。法律意义是解释者的规范观念,也是三角结构的中心,它使得法律文本得以与生活世界联系,产生实践规制的效力。

三种关系(见图2)包括:(1)A—C 实线,表示二者为直接关系,任何法律意义都是解释者对文本的主观理解。(2)C—B 实线,表示二者为直接关系,法律意义总是从个案中归纳的共性。(3)A—B 虚线,表示二者为间接关系,即文本必须借助于解释者阐发的意义,才可能与具体案件相联系,这种联系并非客观的,而是解释者主观构建的。

(二)“法律文本”与“法律意义”的区别

根据刑法的符号三角,“法律文本”与“法律意义”的区别可细述如下:

其一,法律文本是立法者制定的,法律意义是解释者阐发的。Ogden 在分析语义三角时曾指出:符号本身不“意指”任何事物,只有当思考者使用符号时,符号才代表任何事物,或在某种意义上,才具有“意义”②Ogden,Richards,The Meaning of Meaning,Harcourt Brace Jovanovich,New York,1989,p.9.。其中,符号的思考者就是解释者。立法者虽然制定了法律文本,但没有解释者,文本只是一堆铅纸混合物;只有解释者的介入,才会产生将文本与生活联结的思想,才会产生规范意义。可见,立法者制定的法律文本只是半成品,它必须与解释者相遇,才可能产生成品——具有现实效力的法律意义。

其二,法律文本属于客观范畴,法律意义属于观念范畴。文本一经颁布,便成为白纸黑字的客观存在;而意义不同,它是符号中的“解释项”,是“思想”,是人解释文本后萌发的规范观念。Kaufmann 曾指出,法典会随社会生活的发展而流变③Kaufmann,Rechtsphilosophie,Verlag C.H. Beck OHG,München,1997,S.39.。但既然法典(文本)未曾改变,何以法律会改变呢?Kaufmann 认为,法律文字只是解释的起点,法律意义才是解释所追求的东西,二者是有区别的概念。但什么是法律意义呢?Kaufmann 暗示,这是一种超乎于文字形式的“精神”(geist)④徐育安:《刑法上类推禁止之生与死》,台北:台湾元照出版公司,1998 年,第88 页。。Kaufmann 所谓的法律文字,其实就是法律文本,而文本只是客观存在,无所谓精神,故法律意义只可能是解释者的精神。所以,法律流变其实是观念的改变,生活发展改变了人的精神,改变了人关于文本与案件的指称观念,从而表现为法律意义的流变。

其三,法律文本与案件是间接关系,法律意义与案件是直接关系。如果没有人的规范观念,文本与案件只是毫不相干的一堆纸张与行为。案件只有进入到人的经验视野,并被认为需要刑法去调整时,才会被抽象化,进而与刑法文本联结。换言之,文本与案件是通过人的思想而联结的,这个思想就是文本向人显现的意义。

其四,法律文本有限,但法律意义无限。文本是有限的符号组合,但意义可以无限衍生。Peirce 指出:“解释项总要变成另一个新的符号,以至无穷,符号就是我们为了理解别的东西才了解的东西。”①Peirce,Collected papers of Charles Sanders Peirce,vol 2,Harvard University Press,Cambridge,1932,p.303.他的意思是,解释项——符号的意义——总要表达为新的符号,而新的符号又会有新的意义,这是一个无限衍生的过程。此即符号学所谓符号的“无限衍义”机能。这一机能给予刑法文本强大的意义延展能力,使得单薄的文本面对复杂纷繁的社会生活时,能释放出无穷的法律意义,始终从容不迫、开合自如。

其五,文本是稳定的,但意义具有语境性。文本是凝固了的符号,不会因案件而改变,但其意义不同,它随解释者对应用语境的预想而发展。维特根斯坦指出:一个词的意义是它在语言中的用法②[英]维特根斯坦著,陈嘉映译:《哲学研究》,上海:上海世纪出版集团上海人民出版社,2005 年,第33 页。。这里的“用法”,就是语词的应用语境,只有将语词置于具体的应用语境中,才能确定其意思。类似地,哲学诠释学也认为,符号应用并非解释之后的偶然环节,而是一开始就支配了解释,“为了理解文本,解释者一定不能无视他身处的具体诠释学境遇”③Gadamer,Wahrheit und Methode,Band I,J.C.B. Mohr,Tübingen,1990,S. 329.。虽然意义都是抽象的共性,但它必须建立在对案件的应用预想上,否则便不可能有周延的归纳;如果新型的案件超出了之前的预想,文本便可能需重新解释。

可见,法律文本是立法者规定的固定而有限的客观符号形式,法律意义是解释者为理解文本,根据文本可能的应用语境而抽象的、可无限发展的规范性观念。立法者只能确定法律文本,但法律意义始终生成于解释者的头脑中。

(三)“成文法悖论”、“事后法悖论”的解决

“成文法悖论”的根源在于,人们混淆了“法律文本”和“法律意义”两个“法律”概念。那么,成文法原则中的“法律”,是指法律文本还是法律意义呢?成文法原则包含“成文”和“法”两方面内容:前者强调法律的成文性质,排斥习惯法;后者强调刑法须为最高立法机关所创制,排斥司法造法。可见,本原则强调的是对文本的规定性,而非对意义的规定性,故成文法原则的“法律”,是指文本而非意义。因此,成文法原则也可表述为:规定犯罪及其后果的法律文本须为最高立法机关制定。另一方面,法解释学上所谓法律的补充或续造,其“法律”是指法律意义而非法律文本。因为解释者的补充与续造,并非要修改文本,而是要完善对法律文本的理解。法官对语言“开放结构”的补充,其实是对符号意义之确定;对空白刑法的补充,不过是根据行政规章来补充法律意义。可见,成文法主义中的“法律”,和法律解释后的“法律”,并非同一概念。前者是指法律文本,后者是指法律意义。所谓解释中的法律续造,实质是对法律意义的构建与补充,并不违反成文法原则。

同理,罪刑法定所禁止的事后“法”,也是指法律文本。出现新型案件时,法官必须针对这些案件提出新的法律意义,由此不可避免地,这些法律意义总是产生于案件之后。但罪刑法定不可能禁止这些新的法律意义,否则,这相当于禁止法律适用于发展了的社会生活。因此,禁止事后法,只是禁止根据事后生效的法律文本来处罚行为,而非禁止根据原有的法律文本作出新的解释。

三、法律解释的创造性

既然法律文本无法确定法律意义,那么,法律意义又是如何被构建的呢?这是否意味着法律解释都具有创造性呢?解释是否可填补法律漏洞呢?要回答这些问题,首先须明确支配解释的因素及其作用,对符号学而言,这属于符号的元语言问题。

(一)刑法解释的元语言

符号解释中控制意义构建的规则,就是符码(code);符码的集合,即为元语言(metalanguage)。简言之,符号的元语言就是控制符号意义构建的规则体系①赵毅衡:《符号学原理与推演》,南京:南京大学出版社,2011 年,第227 页。。解释者总是带着元语言来理解文本,并据此构建文本的意义,从这一点来看,元语言相当于哲学诠释学上的“前理解(Vorverständnis)”概念。哲学诠释学鼻祖伽达默尔认为,任何对文本的理解,都建立于对文本意义的预期的基础上;没有意义预期,理解就无从展开。这个预期总是先于对文本的理解而存在,故称之为前理解②Gadamer,Wahrheit und Methode,Band I,J.C.B. Mohr,Tübingen,1990,S.272。可见,在诠释学属性上,法律符号的元语言就是一种“前理解”经验,它支配了法律解释的方向和意义的生成。

法律解释的元语言并非无序的经验集合,它包括了有层次的结构,可以分为以下三个层面。

1.背景性元语言

任何解释都不可能一蹴而就,它总是先根据一般的文字与文化常识,对文本形成初始的模糊的意义轮廓,然后与深层次的经验关联,推进解释的深度、广度。背景性元语言正是这种常识性经验,包括两方面:

(1)生活元语言。刑法符号总要通过生活语言来记述;要理解刑法,首先须具备关于生活语言的知识,即生活元语言。当然,生活语义只是理解的起点,随着解释的深入,它会与其他元语言产生互动,形成专业的语义。

(2)规范元语言。刑法是补充法,要维护整体法秩序,必然涉及大量其他法规范的内容。刑法通过规范性要素、空白罪状在文本中建立了大量通往其他法规范的“隧道符号”。要理解这些“隧道符号”,如“配偶”、“交通运输管理法规”等,首先须具备相关规范的知识,此即规范元语言。

2.语境性元语言

背景性元语言只是提供粗线条的意义轮廓,让人们知道文本大致在说什么,但要将这个轮廓细化为清晰的规范意义,须借助于对符号应用语境的预想和判断,即语境性元语言。它包括三方面:

(1)事实性元语言,它负责对文本可能指涉的案件的预想。人们总有这种体验:解释某个条文时,掌握相关的案例越多,解释越充分;对新设立或者较少适用的罪名,由于掌握的案例贫乏,研究往往难以展开。因为,刑法解释就是对刑法各种应用语境的预想和解决。掌握的案例越多,越能预想刑法的各种应用境遇,对刑法的解释就越细致。相反,如果我们缺乏案例经验,无法充分预想刑法的应用,解释只能停留在表面,研究就无法深入。事实性语言为刑法符号勾画了具体案件的预想,它开启了刑法符号三角的第一步。

(2)价值性元语言,它负责关于“罪刑等价”的判断。事实性元语言是一种关于“存在”的经验,它不会告诉我们“应当”如何。当解释者面临一种新型案件时,应当往有罪还是无罪的方向解释呢?这需要价值经验来回答。价值元语言的机能包括两方面:其一,判断行为是否当受刑罚处罚;其二,判断当罚的行为当受何种刑罚。价值元语言负责对预想的案件类型进行甄别,区分哪些案件类型应受刑法处罚、当受何种处罚,进而决定是否将这些案件与刑法文本联结。

(3)逻辑性元语言,它负责保持解释在体系上的一致性。法律文本是符号的体系,解释不可能是孤立的主张,它必须进行体系性的协调,即考虑当下的解释与文本其他解释的一致性。预想中的案件类型,即使经过价值判断后,其与符号的关联方案仍存在多种可能,这时须考察何种方案与其他符号的解释保持逻辑上的统一性,以之作为初步的意义方案。

3. 共识性元语言

法律是社会的公器,法律解释不可能是任意的自说自话,在解释的最后环节,解释者必须考虑可能的意义方案与公众共识的协调。这种对公众共识的预测经验,就是共识性元语言。公众共识既包括公众对解释在语义上的容认,也包括在事实、价值、逻辑判断上的认同。它意味着,解释不仅是解释者的主体构建,也是与社会共同体的商谈与统一。它使解释摆脱主体的任性与偏见,以开放的态度接纳社会共同体的共识,从而保证了法律解释的客观性。共识性元语言的作用表现为解释者的交往理性,对此将在第四部分详细讨论。

刑法的意义,正是在此三个层面的元语言推动下生成:解释者总是基于背景性元语言形成理解的初始轮廓;在这个轮廓的基础上,事实性元语言为法律文本联结了相关的具体案件,价值和逻辑性元语言对这些案件加以筛选,在“入围”案件中抽象出共性,作为初步的意义方案;最后,解释者将该方案与公众共识相观照,只有可能为社会认同的方案,才能确定为法律的意义。

(二)解释的创造性

明确了解释的元语言结构,就不难发现解释的创造性。创造,就是建构出以前所没有的东西。从这个意义来看,刑法解释的创造性表现在两个方面:一方面,是解释对文本的意义给予,从刑法的符号三角可知,文本自身并无蕴藏任何意义,只有解释者经验到生活世界中的案件,并根据元语言将其与文本联结,意义才得以被创造;不过,人们解释刑法时,文本已有前人赋予的意义,故解释的创造性更多表现为另一方面——对前人解释的超越。

1. 元语言与解释的发展性

其一,案件类型的不断显现,使后人的事实性元语言总是比前人丰富。解释能力首先是对案件的预想能力,但没有人可以预想将来世代的全部案件类型,案件类型总是随生活的发展而无限呈现,故后世的解释者总是比前人拥有更广阔的案件预想视野。

其二,社会观念的变化带来价值性元语言的更迭,也使得后人的解释总与前人不同。如经济的发展会提高“数额较大”的标准,性伦理的进步会收缩“淫秽物品”的范围。当人们的价值观念改变时,自然会改变对法律意义的理解。

其三,刑法解释是复杂的体系,要保证体系的融贯性,非一日之功,而是无限的探索过程。同时,个别解释的发展,也会触动原有体系的融贯结构,迫使其他的个别解释不断作出调整。这些工作,都只有通过新的解释来完成。

所以,元语言的发展性,使后人总具有比前人更广阔的解释视野,从而能洞见更多的案件类型,给予更妥当的价值评判,构建更和谐的解释体系。在这个意义上,没有任何一种权威解释可以颠扑不破,前人的解释总会为后人推翻,这便是法律意义、法律解释的发展性与创造性。

然而,根据传统法解释学,总有些权威解释是不朽的,即使它们已明显不合理。根据不同的学说,这些权威解释包括:其一,基于人民的语言能力对法律文本的理解(生活语义论);其二,立法者对法律文本的理解(立法原意论);其三,法律文本自我结构的意义(体系结构论)。倘若这些解释真的不可动摇,法律解释和法律意义便无任何创造性可言,所以这些假设均难以成立。

2.“生活语义”的界限?

德国学者鲍曼(Baumann)是“生活语义论”的提倡者,他认为,刑法典就是要告诉人民什么可以做,什么不可以做;对刑法的解释,应从人民的立场来展开,即以人民所理解的自然语义为准绳①Baumann,Die natürliche Wortbedeutung als Auslegungsgrenze im Strafrecht,MDR 1958,S.395.。罗克辛(Roxin)则进一步指出,立法者通过法律文本规定了一个规则性框架,这个框架的范围就是“可能的生活语义”,它构成了刑法解释的边界,解释必须在此边界内构建,若超出这个边界便是禁止的类推②Roxin,Strafrecht Allgemeiner Teil,Band I,Verlag C.H. Beck,München,2006,S.149.。Roxin的学生Schünemann 从刑罚之目的深化其观点,认为刑法要实现一般预防,就必须让人民能够理解刑法,故刑法解释须以日常用语为外部界限①Schünemann,Nulla poena sine lege? Rechtstheoretische Und Verfassungsrechtliche Implikationen Der Rechtsgewinnung Im Strafrecht,Walter de Gruyter,1978,S.20.。

生活语义论企图构筑一道意义藩篱,将解释禁锢于其中,但这个构想在逻辑学上不可行。因为,凡有正义词往往有对应的反义词,任何语言都必然同时使用正义和反义符号。在两种语言中,对某一特定符号,若甲语言的意义范围大于乙语言,则对其反义符号,乙语言的语义范围必反大于甲语言。一种语言的词义不可能永远大于另一语言的词义。详言之,在刑法语言和生活语言之间,若对某概念作小于生活语义的限制解释,则对其负概念必有大于生活语义的扩张解释,不可能有永远的限制解释。例如,对“国有公司”采取限制解释——须为国有独资公司,便会导致对“非国有公司”的扩大解释——国有控股但非独资的公司属于非国有公司。事实上,这种正、反义概念在刑法中比比皆是,如国家工作人员与非国家工作人员,得逞与未得逞,主犯与从犯,单位犯罪与自然人犯罪,等等,若对前者作限制解释,总会引起后者的扩张解释,反之亦然。所以,要使法律语义永远桎梏于生活语义的高墙内,是不可能实现的。

事实上,刑法学均承认“扩张解释”的方法,而“扩张”的基准正是生活语义。超出生活语义的刑法解释,在通说中比比皆是。如将我国刑法第236 条的“妇女”理解为“已满14 周岁的女子”,将第25 条的“人”扩张至包括单位,将第116 条的“汽车”扩张至包含拖拉机,等等。若承认生活语义的界限,则所有扩张的解释都是违法的解释,这显然令人难以认同。

3.“立法原意”的制约?

原意论认为,必须根据立法者的原意解释法律,即使原意有漏洞,解释也只能保持,否则便是对人民意志的僭越。但是,从符号学之角度看,作者原意不过是作者对符号的一种解释,对他人的解释并无决定的作用。

其一,意义受解释者的元语言而非作者原意支配,是意义存在的客观规律。如前所述,元语言就是使解释得以可能的“前理解”。在哲学看来,“前理解”对解释的规定性,并非可选择的方法,而是意义存在的方式。伽达默尔强调,“前理解”对解释的决定作用,“并非我们做什么或者应当做什么的问题,而是什么东西超越我们的愿望和行动而与我们一起发生”②Gadamer,Wahrheit und Methode,Band II,J.C.B. Mohr,Tübingen,1990,S. 440,301。。元语言具有时代性,它使得作为后人的解释者总具有比立法者更优越的“前理解”。所以,“意义总是同时由解释者的历史处境所规定,即由整个客观的历史进程所规定。文本的意义超越其作者,这并不是暂时的,而是永远如此”③Gadamer,Wahrheit und Methode,Band II,J.C.B. Mohr,Tübingen1990S. 443。。

其二,有人可能质疑,既然当下的元语言是无法摆脱的,为什么还有原意解释呢?如果仔细审视原意解释,会发现他们真正倡导的,是假设自己是立法者时可能具有的思想。如萨维尼(Savigny)所言,原意解释就是“将自己的观念置于立法者的立场,人为地重复其活动”④Savigny,System des heutigen Römantischen Rechts I,Veit und Comp.,Berlin,1840,S.213.。这个假设的立法者并非真正的立法者,而是解释者本人,所谓原意不过是打上“原意”包装的解释者的想法罢了。

其三,法典的意义流变,也说明原意对解释的不可制约。德国法哲学家Kaufman 曾指出:“法律意义并非固定的,虽然是相同的法律文字,但法律意义会随生活事实而变化。”⑤Kaufmann,Rechtsphilosophie,Verlag C.H. Beck OHG,München,1997,S.39.如我国1979 年刑法生效时,人们认为刑法中的“经济秩序”是指计划经济秩序,但1992 年全面推行市场经济之后,人们又一致认为那是指市场经济秩序。这种发展,显然超出了处于1979 年的立法者的意识形态。事实上,越是制度稳定的国家,越容易出现超越“原意”的解释。如1810 年法国刑法典颁布之时,人们认为盗窃罪的对象仅限于有形物,但19 世纪末电力应用推广后,法国判例即认为,“电是一种可以占有的动产物品”,盗窃罪的对象扩展至无形物⑥[法]卡斯东·斯特法尼等著,罗结珍译:《法国刑法总论精义》,北京:中国政法大学出版社,1998 年,143 页。。又如,原普鲁士刑法有“使用畜力车为林木盗窃运输工具”的加重处罚条款,但汽车出现后,德国联邦最高法院认为,这里的畜力车包括汽车①BGHSt. 10,375f.;类似地,在解释使用武器的危险伤害时,尽管立法当时未有化学武器的概念,但德国联邦法院后来认为这里的“武器”包括化学武器②BGHSt. 1,1f.。

4.“刑法体系”的拘束?

雅科布斯(Jakobs)是体系论的倡导者,认为任何解释都处于刑法的体系关系之中,解释的理由必须具有“普遍化可能性”(Generalisierbarkeit)的特征,即如果将该理由推广到体系中其他类似的解释问题时,能够保持逻辑上的一致。这样,对任何新的解释,都可以从已有的解释体系中,透过各种“普遍化可能性”的交织而确定其意义③Jakobs,Strafrecht Allgemeiner Teil,Walter der Gruyter,Berlin,1991,S.85f..。这意味着,刑法的意义存在于内部的结构体系之中,只要分析其结构关系,即可发现意义。

体系论强调解释体系的融贯性,本无不妥,但若以为可借体系“结构”出全部法律意义,未免将问题简单化。一方面,符号的意义是人赋予的,符号意义之间的关系也是人赋予的,结构并非先于解释而客观存在。换言之,在体系中,符号之间的关系并非确定的,同样存在多元的可能。如总则与分则的关系,既有前者对后者的指导关系,也有后者对前者的例外关系。在具体的解释中,应遵循何种关系,并非取决于结构自身,而是解释者决定的。另一方面,在确定体系的脉络下,符号意义同样具有多元性,体系无法确定符号的具体意义。法律意义的发展,有时是因为新的解释更合理,和刑法的体系结构并无必然关系。

总而言之,解释受元语言的驱动总是不断向前发展,在这个过程中,不存在任何永恒的权威。若前人的理解不合理,解释者便可藉更优的元语言修正前人的理解;这种后人对前人解释的否定与超越,便是法律解释的创造性。

(三)“漏洞悖论”的解决

一般认为,法律漏洞是指法律调整的不完满性,即对应予调整的问题欠缺适当的规则④Larenz/Canaris,Methodenlehre der Rechtswissenschaft,Springer,1995,S.251.。问题是,这里的所谓“不完满”,是指法律文本,还是法律意义呢?显然,文本只是白纸黑字的物质存在,无所谓调整的完满与否;完满性是对法律调整内容的一种评价,这种评价只可能是对文本的意义。故有漏洞的“法律”,当然是指法律意义。由于意义是解释的结果,法律漏洞的实质就是法律解释结论的不合理性。以解释来填补漏洞,并非对文本的更新,而是以解释来修正解释。换言之,法解释学中的漏洞填补,实质是解释之间的更替,即以新的解释替代现存的不合理的解释。由于解释的更替属于法律意义的流变,而非法律文本的改动,当然不违反罪刑法定原则。

四、法律文本对法律解释的制约

既然法律意义是解释者创造的,便会带来一种忧虑:这种创造性将使法律解释沦为见仁见智的个体活动,从而破坏罪刑法定所追求的客观性。这种担心是不必的,法律文本将会通过以文本为枢纽而缔结的解释共同体(法律共同体),制约个体解释的任意性。

(一)法律解释的客观标准

1.“真理共识论”的提出

当代法解释学既承认解释的创造性,也承认法律文本对解释有制约作用。这在结论上本没有错,但在逻辑上会陷入“主体性困境”:文本要产生制约作用,首先须被解释,而解释必具有主体性,这样,以文本来制约解释,就是让主体性来制约主体,即让解释者制约自己,等于没有制约。这种困境的根源在于,这是一种“点—点(文本—个体)”的单线程制约思路,即依赖孤立的法律文本制约恣意的解释个体,自然无法实现有效制约。对此,德国哲学巨匠哈贝马斯(Habermas)揭示了一条“源于主体性但超越主体性”的思路——通过主体间的交往关系制约解释的任意性。

哈贝马斯认为,法律命题和自然科学命题的真理标准不同,后者的标准是“真理符合论”,即根据命题与客观观察的符合性判断命题的真伪;而法律命题无法通过客观观察证成,因为,法律是人类社会的创造物,与自然科学不同,它无所谓客观上本来是什么的问题①Habermas,Fakizität und Geltung,Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M.,1992,Rn.227,108,110.。他进而指出,规则是主体间的产物,其正当性标准只能是主体间普遍认同的东西,而规则要获得普遍认同,只有通过主体间的交往——商谈②Habermas,Vorstudien und Ergaenzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns,Suhrkamp,1995,S. 12—13.。那么,主体何以能够通过商谈达成共识呢?这是因为人有交往理性(Kommunikative Vernunft),即能够通过语言而与他者相互交流、理解,会从他人的角度考虑问题,并自觉地接受更有说服力的观点。据此,他提出了规则正当性的伦理学标准,即“商谈原则”:“具有有效性的规范,必须是所有规则相关者参与理性商谈后,有可能同意的行为规范。”③Habermas,Fakizität und Geltung,Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M.,1992,Rn.227,108110进而,哈贝马斯引出了关于法律正当性的“民主原则”:“正当、有效的法律必须是——在具有法律程序的商谈性立法过程中,能够获得所有法治社会成员同意——的规则。”④Habermas,Fakizität und Geltung,Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M,1992Rn227080无论是一般规则的商谈原则,还是法律的民主原则都强调,规则的正当性必须建立在规则共同体成员“基于理由的同意”之基础上。由此,哈贝马斯提出了一种基于主体交往理性的真理标准——“真理共识论”:法律的真理性(正当性)并非主体之外自在的客观事物,而是在法律共同体中,各主体间通过理性商谈达成的共识。

“真理共识论”在德国法学界初期引起了巨大的争议。批评意见认为,将共识作为真理,其实是混淆了“真之观念”(Fürwahrhalten)与“真之存在”(Wahrsein)⑤Ilting,Geltung als Konsens,in: Neue Hefte für Philosophie,1976(10) ,S.36.。因为,真理属于客观的范畴,而共识属于主观的领域;共识论将真理的概念与共识的概念予以等同,是一种范畴错误⑥Weinberger,Logische Analyse als Basis der juristischen Argumentation,in: Krawietz,Alexy ( Hg.) ,Metatheorie juristische Argumentation,Berlin,1983,S.200.。但这一理论最终获得了阿力克谢(Alexy)、齐佩利乌斯(Zippelius)等法哲学大师的支持,成为极具影响力的理论。Alexy 认为:共识论并非意味着,若所有人都认为是真的,那便是真的;共识论的前提是有判断能力的商谈者和严格的商谈程序,商谈的参与者有能力判断好和坏的论证理由,只要遵循商谈程序,所得的共识一定是最优的结论。因此,共识论没有否认真理的客观性,共识必须经受商谈的检验,商谈的结果既是主观的,也是客观的⑦Alexy,Studien zur Rechtsphilophie,Suhkamp Verlag,Frankurt a.M.,1995,S.113.。Zippelius 也认为,法律解释必然涉及各种论据,只有理性商谈才能决定论据的选择,才能使主体解释进入有规可循的思考领域,从而约束司法评价的任意性⑧Zippelius,Juristische Methodenlehre,Verlag C.H.Beck,München,2006,§ 10.。连联邦最高法院也在判决中承认,“法律解释具有商谈(Diskurs)的特点,它就是在各种商谈观点中选择最优理由的过程”⑨BverfGE 82,38f.。

2.文本制约与“真理共识论”

根据哈贝马斯的真理共识论,法律解释的标准应是法律共同体关于法律文本理解的商谈共识。这意味着,法律文本通过“法律共同体”这一中介,实现对个体解释任意性的制约。这一标准无疑是正确的,理由在于:

其一,共识论揭示了罪刑法定追求之客观性与解释之主体性的统一途径。既然文本的意义是主体赋予的,解释理应可随心所欲,但是,我们分明会感到来自文本的压力——“这个词最多只能这样解释,再逾越便违反罪刑法定了”。文本只是死物,何以会带来压力呢?其实,压力并非源于孤立的文本,而是来自以文本为纽带的解释共同体,我们必须考虑共同体中的“他者”是否会同意自己的理解。法律是调整人与人关系的规范,若解释者自说自话,就无法预测他人的反应,解释之目的便会落空。法律意义是解释者赋予的,但它又非个体的解释者能够独断,解释必须考虑“他者”之理解,如法律行动的相关者、案件的当事人、行政机关、法院等的态度。可见,这个“他者”并非单独的个体,而是文本联结的共同体——社会共同体。在这个共同体中,任何人都可以提出自己的理解,但同时必须考虑他者的理解,只有大家都同意的对文本的理解,才是有效的理解。因此,共识论在承认解释的主体性之同时,也揭示了文本对解释的制约:文本以自身为纽带而联结了解释的共同体,通过共同体内部主体间的交往共识,作为解释的标准。

其二,共识论符合规则的“主体间性”本质。维特根斯坦有一个著名的论断:规则是不可能“私下地”遵守的①[英]维特根斯坦著,陈嘉映译:《哲学研究》,上海:上海世纪出版集团上海人民出版社,2005 年,第123 页。。他的意思是,纯粹孤立的个人无所谓规则,规则总是主体之间的事情,而要评判某人是否在遵守规则,必须根据他者、而非本人的判断。既然每个主体都要遵守规则,这种遵守又必须以他者的评判为标准,这个标准显然非取决于任何单独的主体,而是取决于主体间的相互监督关系。要将主体间的相互监督整合为一致的标准,便只能是所有主体都同意的东西,即主体间的理性共识。

其三,共识论符合法学的学科属性。人们可能质疑,既然认为法律文本的意义需依赖主体的解释而产生,又认为这种主体解释受制于某个客观标准,是否自相矛盾?诚然,在传统法解释理论中,若承认解释的主观性,法秩序的客观性便荡然无存。但共识论恰能克服这一矛盾。法学属于人文科学,人文科学在德语中称之为精神科学(Geisteswissenschaft),它强调这门科学的研究对象是人的精神世界,以区别于研究自然世界的自然科学(Naturwissenschaft)。对精神科学而言,若没有主体,其研究对象便不复存在——如果没有人类,根本无所谓伦理、政治、艺术和法律。因而我们说,没有主体就没有法律意义。在精神科学里,主体不需像自然科学那样,去追求主观认识与外在世界的符合,因为精神世界本身是主体构建的,其真理性并非通过发现而获得。正如自然科学的真理性存在于自然世界,精神科学的真理性也存在于精神世界,但这种真理性并非单纯个人的精神观念,而是集体的精神观念。这样,共识论统一了解释的主观性和客观性:一方面,共识是解释者的思想,它体现了解释的主观性;另一方面,共识是集体的意志,是超越个人观念的产物,因而对任何特定主体而言,它又是一种客观的标准。

其四,坚持共识论所蕴含的交往理性,有利于法律解释赢得公众认同。康德认为人有实践理性,即意志自由的个人具有正确决定自己行为的能力,因而能为自我立法②[德]康德著,苗力田译:《道德形而上学原理》,上海:上海人民出版社,1986 年,第74 页。。在传统学理看来,解释者正是依靠这种“自我立法”的能力来解释法律。但在康德的图景中,实践理性的判断依赖于自我反思,即主体思考其所确立的道德原则是否可以普遍遵守,会否导致自相矛盾。这种反思是一种“独白式论证”,反思的过程中缺乏与他者的交流,因而“易于脱离它扎根其中的文化生活形式和政治生活秩序”③Habermas,Vorstudien und Ergaenzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns,Suhrkamp,1995,S.1.。结果,法学精英往往超脱于大众生活而思考,学理常常背离民众的常识与感情,裁判无法取得公众的理解,法律的公信力江河日下。相反,共识论恰恰能化解这种危机。共识论的前提是承认人的交往理性,强调人与人之间相互交流、相互理解的能力,推崇“商谈式论证”。“商谈式论证”才是真正的“从群众中来,到群众中去”,它注重与公众的对话,始终保持对社会共同信念的关切。惟有这种世俗化的解释标准,才能真正与公众在思想上血脉相连,才可能赢得人民的认同与忠诚。

其五,有人可能担心,以公众的共识为解释标准,会导致“惟民意判案”和“多数人的暴政”。这种担心是不必的,因为商谈共识是经充分商谈的理性共识。哈贝马斯详尽地研究了理想中的商谈规则④Habermas,Moralbewuβtsein und kommunikatives Handeln,Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M.,2006,S.107.f.:(1)逻辑规则。包括:每个人都不能自相矛盾;都须保证谓词适用对象的一致性;不同的人在不同条件下不能使用相同的表达式。(2)对话规则。包括:每个人只能提出本人确信的东西;若提及讨论中未曾提到的表达式或规范,都必须提供理由。(3)论辩规则。包括:任何有言语行为能力者都应当参与到商谈中来;任何人都有权提出、质疑任何一种主张,都应该说出自己的态度、希望和诉求;没有人会因为商谈之内或之外的强制而不能行使前述权利。根据商谈规则达成的共识,并非通常意义的舆论与民意。因为,舆论与民意往往带有非理性,受集体情绪和传统偏见所左右,缺乏理由和自洽的逻辑;而商谈共识则是冷静、理性的集体洞见。其中,逻辑规则保证了任何主张都是自洽和融贯的;对话规则保证任何商谈者的态度都是真诚的,所有主张基于理据而非强词夺理;论辩规则确保了任何人都可以畅所欲言,任何主张都有机会面对质疑和提供辩护,任何辩论都能够充分展开。在这些规则下,所有具备言语能力者都可以参与商谈,所有意见和理由都得到表达和倾听,一切情绪与偏见都被摒弃,只有最理性的观点可最终成为共识。

(二)解释标准的四个向度

但哈贝马斯的商谈规则毕竟是“理想状态”下的对话情景,因为商谈规则在社会生活的有限时间内,很难完全实现,法官也不可能等待问题经彻底商谈而判案,故商谈共识只是一种“绝对真理”式的标准。哈贝马斯也承认,这种情景只是“具有理想的,只可接近于现实的内容”①Habermas,Die Nachholende Revolution,Suhrkamp Verlag,Frankfurt a.M.,1990,S.132.。德国法哲学家Alexy 指出,理想的商谈只能作为标准,对于现实司法中的解释者,要接近理想中的解释标准,应展开“模拟的商谈”②Alexy,Studien zur Rechtsphilophie,Suhkamp Verlag,Frankurt a.M.,1995,S.113,117.。这意味着,解释者必须模拟与公众对话的情景,不仅提出自己的主张,还要全面想像来自公众的各种看法,谦虚地聆听他们的理由,模拟他们之间的提问、回答、辩论,最后,公正地确定具有最优论证的、可能为公众普遍接受的结论。问题是,这种对他人主张的想像是否可能呢?回答是肯定的。解释的元语言并非个人的纯粹体验,它同时也是对社会生活的体验,这种体验包括对社会之他人见解的体察。诚如Alexy 指出,几乎对每个实践问题,都已经由完全不同的人提出了各式各样的论据;而日常生活、文献与相关科学也为思考者提供了大量信息,对他人的主张和论据的猜测很大程度上是可能的③Alexy,Studien zur Rechtsphilophie,Suhkamp Verlag,Frankurt a.M,1995S137。当然,现实的商谈不可能完全实现理想商谈的各种条件,它充其量只能是一种“近似的满足”,其结论属于“相对真理”的范畴。

模拟商谈作为一种现实的解释方法,并非毫无秩序、天马行空式的想像,它总是紧扣刑法解释之元语言结构,沿有序的脉络而展开,可分为四个向度:

(1)事实有效性向度,即解释所预想的案件类型的真实性和普遍性。刑法解释总是针对特定应用境遇而提出,故解释所预设的案件类型必须真实、可能;同时,由于“法律不理会琐细”,预设的案类须具有普遍性,否则便有违刑法的谦抑原则。

(2)价值合理性向度,即解释所蕴含的罪刑关系必须为公众认同。当解释者关于罪刑等价的个人判断与公众共识发生冲突时,若预期无法说服公众,则个人主张必须妥协。

(3)逻辑融贯性向度,即解释主张必须与解释体系在逻辑上融洽一致。刑法解释是具有错综复杂的内在结构的体系,新的解释不能是“头痛医头”的片面方案,它须小心翼翼地考虑对其他公认的解释带来的触动,以确保与现存解释体系的和谐。

(4)语义容认性向度,即公众基于语言传统对符号语义的容认程度。法律语义可有别于生活语义,这也是专业语言存在的基础。但这种差异并非无限的,若解释严重偏离了公众对专业语言的容认度,便无法获得公众的同意,失去正当性的基础。这个容认度便是解释的语义界限。但这个界限并非先于解释而存在的东西,也非生活语义,它是新的解释主张提出后,公众对其在语义向度上达成共识的可能性。

综上,解释者必须遵循上述脉络而模拟商谈,只有在四个维度上均获得公众共识的主张,才是正当的法律意义,才能作为解释的终局方案。

(三)“明确性悖论”和“类推悖论”的解决

1. 明确性悖论的解决

法律语言均具有模糊性,这已是法理学的共识。明确性原则不可能禁止这种普遍的语言现象,它反对的是那些不能容忍的模糊性。问题在于,如何区分可容忍与不可容忍的模糊性呢?法律是人与人交往的工具,要把握明确性原则与模糊性的边界,不能仅从语言自身出发,而应立足于主体间的交往关系。

如果世界上自始至终只有一个人,他可以随意确定法律的意义,无所谓语言的模糊性。但社会总是以复数的主体而存在,法律解释必须考虑本人与他者的关系。正是这种对他者的关切,产生了法律模糊性的问题:当解释者预期本人与他人对符号的理解是相同时,会认为意义是明确的;反之,若预期本人与他人的理解不同时,会认为意义是模糊的。如在解释“数额特别巨大”时,若涉案数额是1 亿元人民币,我们会认为它属于意义清楚的概念中心,因为我们预测他人都会持肯定的回答;若涉案金额是3 万元时,我们会认为它属于模糊的概念边缘,因不同的人对此会有不同的判断,我们无法预测他人的判断。正是这种对他者理解的难以预测性,构成了我们对语言模糊性的认知。当人们在理解法律时,他总是竭力预测法律共同体的共识,因而法律语言的模糊,其实就是对法律共同体共识的难以预测性。但这种难以预测性可能只存在于理解的初始阶段,它有可能通过现实或模拟的商谈而得以消除。

因此,明确性原则并不禁止一切的法律模糊性,它只禁止那些通过商谈或模拟商谈,仍无法预测法律共同体共识的符号表达。当解释者遇到法律模糊性时,他将通过模拟商谈预测法律共同体的共识,可能有三种结果:(1)完全一致的共识;(2)大致的共识,即人们有分歧,但分歧是细微的;(3)无法达成共识。在(1)(2)中,解释存在正解,解释者可以通过“模拟的商谈”而预测法院的判决,符合明确性原则;在(3)中,解释并无确定的正解,人们无法预测法院的判决,不符合明确性原则。人们能否达成共识,不仅取决于元语言之间的差异,还取决于文本采取的符号形式。一般来说,记述性符号较易取得理解的一致,如“人”、“伤害”、“财产”等;评价性符号较难统一分歧,如“淫秽”、“严重”等。文本采取的记述性符号越多,达成共识的可能性越大;采取的评价性符号越多,达成共识的可能性越小。因此,明确性原则的要求是,法律文本所采取的符号形式,具有形成或预测法律共同体共识的可能性。若符号形式使人们的理解产生严重分歧,以致无法达成或预测法律共同体的共识,这种模糊性才是明确性原则所禁止的。

2. 类推悖论的解决

所谓类型的解释方法,只是在规范与事实的比较中,寻找重要的相似点,作为法律意义。这只是一种法律意义的构建,并不触及法律文本,与罪刑法定本无抵触。罪刑法定主义所反对的是,“解释”所构建的意义其实毫无文本根据,相当于另行创设文本的情形。因此,禁止类推并非禁止类比的解释方法,而是禁止缺乏文本根据的法律意义,即超出传统学理所谓文本“可能的语义”的解释。

“可能的语义”并非既定的语言界限,而是公众对特定的解释主张在语义容纳向度上达成共识的可能性。要确定这种可能性,解释者必须展开“模拟的商谈”,假设他与公众的对话:当他将解释告诸公众,并清楚说明解释相关的事实有效性、价值合理性和逻辑融贯性等理由时,公众对解释在语义容纳性上的态度会是什么?公众的反应大致有三种情形:

(1)公众表示认同。如解释者说“刑法上的‘幼女’是指不满14 周岁的女性”时,这时解释完全符合生活语义,符合公众的语言经验,是平义解释。

(2)公众表示接受。如解释者说“刑法中的‘妇女’是指已满14 周岁的女性”,这时解释虽不同于生活语义,但公众仍可以接纳,是允许的扩张解释。

(3)公众表示抗拒。如解释者说“刑法上的‘妇女’还包括男子”,这时解释超出公众对符号语义的容认极限,属刑法禁止的类推。

概言之,要区分解释与禁止的类推的界限,应从主体间的交往关系来思考:在“模拟的商谈”中,观察公众在语义容认向度上对解释的反应——是认同、接受还是拒绝。若公众的反应是认同或者接受,则解释可获得公众的语义容认共识,是允许的解释;若公众的反应是拒绝,则解释不可能获得公众的语义容认共识,属于禁止的类推。

五、结 论

要消弭罪刑法定原则与法律解释的矛盾,便必须区分“法律文本”和“法律意义”两个概念:

第一,法律文本是立法者制定的符号形式,法律意义是解释者对符号形式而阐发的规范思想;前者是立法者制定的“法律”,后者是司法者解释后的“法律”。

第二,法律解释受元语言的支配而展开,元语言具有发展性,故解释有创造性。

第三,法律解释的主体性和创造性并不妨碍解释的客观性,法律解释的正当标准是社会共同体成员就文本意义而达成的理性共识。

第四,根据上述原理,罪刑法定原则与法律解释的界限在于:

(1)成文法主义的实质是,规定犯罪及其后果的法律文本须为最高立法机关制定。若法律解释只涉及法律意义的构建与补充,未触及法律文本的修改,则符合成文法原则。

(2)禁止事后法,并非禁止事后的法律解释,而是禁止根据事后生效的法律文本处罚。只要法律文本先于行为生效,便符合禁止事后法原则。

(3)法律漏洞的实质就是法律意义的不合理性。以解释来填补漏洞,并非对文本的补充,而是以新的解释来替代旧的解释,其实质是法律意义的更迭,并未改变法律文本,故原则上不违反罪刑法定原则。

(4)明确性原则并非禁止法律语言的模糊性,而是要求法律文本所采取的符号形式,具有使公众达成共识的可能。若文本的符号形式使公众的理解产生严重分歧,以致无法通过商谈而达成共识,方为明确性原则所禁止。

(5)禁止类推并非禁止类比推理的法律解释,而是禁止“超出公众的语义容认共识”之解释。