从黄云鹄《粥谱》看四时食粥养生

王胜鹏

(四川旅游学院,四川 成都 610100)

粥,古时又称糜,指的是一种以米为主要原料熬成的稀饭。它在中国拥有数千年的发展历史,成为了民众日常生活中最普通、最实惠的主食。在中医理论的指导下,古人逐步将一些具有药用价值的配料与米合在一起煮成粥,使粥不仅可以饱腹,而且具有了一定的养生、食疗功效。对此,古代诸多医家都进行了较为详细的记载,而这其中又以清代黄云鹄的《粥谱》最具代表性。该书不仅收集了从先秦至明代13条关于食粥的著名论述,而且介绍了煮粥、食粥的注意事项,并在其《粥品》中收载了237个粥方,可以说该书是集古代食粥经验大成的代表作,也是“我国最早的一部药粥专著”。[1]162本文认为该书不仅充分体现了黄云鹄的粥养生实践理念,而且也为现代饮食养生带来了诸多启示,具有重要借鉴意义。

1 黄云鹄与《粥谱》

黄云鹄(1819年 ~1898年),字翔云,号庆临,湖北蕲春人,北宋黄庭坚十七代世孙,清咸丰三年(1853年)进士,是当时著名的经学家、文学家、书法家。曾官至刑部主事、兵部侍郎,后又到四川为官,先后任雅州太守、成都知府、四川茶盐道、四川按察使、剑南观察使等,是晚清重臣张之洞的密友。他为官清廉严谨,刚正不阿,因不与当时的官场同流合污,得罪了权贵,因此官越做越小,最后辞官返乡。晚年担任江宁(今江苏南京)尊经书院山长,继任两湖、江汉、经心三个书院山长,潜心于经学、书法。他著述颇多,主要有《归天诗抄》《学易浅说》《清画家诗史》《益州书画录续编》等,而其编纂的《粥谱》流传则最为广泛。

《粥谱》成书于光绪七年(1881年),全书分《粥谱》《广粥谱》两部,前者是古代粥方的汇集,后者仅是荒年赈粥的资料简编,所以前者才是我们研究的重点。《粥谱》共分“粥谱序”“食粥时五思”“集古食粥名论”“粥之宜”“粥之忌”“粥品”五部分。其中,前四部分主要讲的是食粥理论,最后一部分则是对成品及制法的介绍。在“粥谱序”部分中,作者讲述了自己食粥经历和编纂这部《粥谱》的目的,他讲到:“吾近读养生书,乃盛称粥之功。谓于养老最宜:一省费,二味全,三津润,四利膈,五易消化。试之良然,每晨起,啜三四碗亦不觉饱闷。予性颇讳老,亦实觉较十年前为壮健。自得食粥方,益复忘老。粥之时用大矣哉。乃辑濒湖《本草纲目》及高氏《尊生八笺》,凡言粥之事,次以己意,为《粥谱》一卷。既备检用,且以诒世之养老及自养者,俾知食粥之益。如此,或亦推己利人之一端也。”[2]49-50可见,作者从自身感受出发,认为食粥不仅可以充饥,而且可以养生尤其是老年养生。“食粥时五思”部分中,作者回忆了自己在“少贱时”“饥困时”“京宦时”“旱荒时”关于粥的所闻所见,并在最后“思古昔”中谈到了自己对粥的感受:“我何人斯,幸存食粥,且食白粲佳粥,欢喜承受,尚恐不胜。焉敢生厌”[2]52,可以感受到黄云鹄对于粥的深厚感情。“集古食粥名论”部分主要收集了从先秦到明代的13条关于食粥的著名论述,如引用《礼记·月令》篇道:“仲秋之月,养衰老,授几杖,行糜粥、饮食”[2]52;又如苏轼云:“夜饥甚。吴子野劝食白粥,云能推陈出新,利膈益胃”[2]54,可见黄云鹄所转引的内容多倾向于饮粥养生,也充分体现了其《粥谱》一书的写作意图。在“粥之宜”“粥之忌”两部分中,主要介绍了煮粥、食粥的注意事项,如“粥之宜”中就讲到了煮粥时“上水宜稍宽,后勿添”,喝粥时“筯宜竹,匕与碗宜磁,宜揩净”[2]56等。在“粥之忌”中讲的更为详细,共二十条,有些还与前一部分相呼应,如“忌铜锡器”“忌熟后添水”[2]57等。从这两部分可见,作者对于饮食生活观察之细、之详。“粥品”是《粥谱》一书中最为重要的部分。该部分将粥方归为谷类、蔬类、蔬实类、栭类、蓏类、木果类、植药类、卉药类、动物类九种,其中不仅收集了大量古代的名粥方,还加入了许多从民间搜集到的粥方,中间包含了诸多药粥食疗的内容,充分展示了黄云鹄的饮粥养生实践理念。

2 《粥谱》与黄云鹄的饮粥养生实践

“民以食为天。”[3]1627自古以来,先民们就已经知道食物在填饱肚子的同时,不仅具有补充营养、滋养生命的作用,而且还具有平衡阴阳、治疗疾病的功效。陆游甚至在诗中写道:“世人个个学长年,不知长年在眼前。我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。”[4]989尽管说食粥可以成神仙有些夸张,但是常食粥有益于人体的健康、长寿是毋庸置疑的。《粥谱》一书在继承前人经验基础上,发展了我国古代传统的食粥养生理念,充分体现了黄云鹄的食粥养生观点。本文认为可以将其概括成三个方面:粥的取材来源要遍及“谷、果、畜、菜”;粥可与各种中药紧密搭配;各脏腑器官可依靠食粥来进行有效调养。

2.1 粥的取材来源要遍及“谷、果、畜、菜”

人体需要的营养素有很多种,这就要求我们所摄入的食物种类不仅要多,而且要杂。《黄帝内经·素问》中就写道:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气。”[5]40可见,我们在日常饮食生活中,“谷、果、畜、菜”一样都不能少。同样,黄云鹄认为粥的取材也要十分广泛,这样才能更好发挥粥的养生医疗功效,正如其所引李时珍的话:“粥之益人甚多。古方用药物诸谷作粥,治病亦甚多。”[2]55这种制粥取材来源的广泛性在《粥谱》一书中表现的尤为突出。该书不仅详细记录了谷类粥、蔬类粥、木果类粥、动物类粥等九大类粥,而且每一类粥中又都分别介绍了几十种粥方及其功效。可见,黄云鹄在编写《粥谱》一书时已经对粥的原料来源有了十分明确的分类标准,基本包含了今天我们所能看到的各种常用制粥原料,充分体现了制粥取材要遍及“谷、果、畜、菜”各个方面的养生理念。

2.2 粥可与各种中药紧密搭配

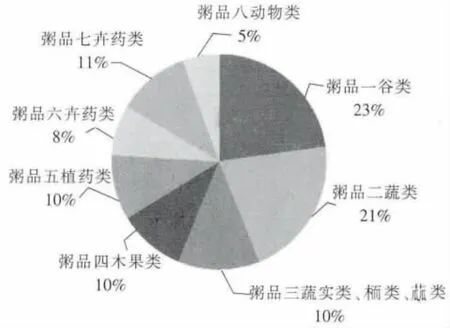

粥是饮食中最简也是最繁的工艺,既是食膳也是药膳。按照中医理论,在制粥过程中,添加中药,使之具有中药性味作用的主治功效,达到祛病强身的目的。黄云鹄在《粥谱》一书中,除了介绍各种谷类粥、蔬实类粥、动物类粥等粥方的养生功效外,还特意记录了植药类粥和卉药类粥两大类药粥,并在该书中占有极其重要的地位。本文对该书中所有粥方种类进行了统计,详见图1:

图1 《粥谱》中各类粥方比例统计

从上图中可见,植药类、卉药类粥品占到了总数的29%左右,超过了基本的谷物类粥的23%,占的比重最大。

此外,从各种药粥的功效中也可以看到粥与中药紧密结合的必要性和重要性。各种植药、卉药类粥品除了对各脏腑器官具有调养作用外,还对头晕、头痛、淋痢、腰痛、喘咳、黄疸等多种疾病有治疗功效。如萱草花粥可“解郁、明目、利膈,治黄胆”[2]102;兰花粥可“解心郁,和心气”[2]103;何首乌粥可“驻颜,益肾,宜子,治疮”[2]99,可见药粥功效的多样。黄云鹄认识到要更好地发挥粥的养生功效,就需要让粥与中药紧密搭配,正因为如此,在其书中着重对药粥进行了记载,希望让更多的人了解和利用药粥。

2.3 各脏腑器官可依靠食粥来进行有效调养

“脏腑”通常也可称之为“五脏六腑”。“五脏”包括肝、心、脾、肺、肾,“六腑”包括胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。《黄帝内经·素问》中记载道:“所谓五藏(脏)者,藏精气而不泄也,故满而不能实;六府(腑)者,传化物而不藏,故实而不能满也。”[5]18《灵枢》中亦载:“五藏(脏)者,所以藏精、神、血、气、魂、魄者也;六府(腑)者,所以化水谷而行精液者也。”[6]72可见,五脏的功用是储藏人体内生命活动所需的各种精微物质;六腑则是主管饮食物的受纳、传导、变化和排泄糟粕,对人的重要性不言而喻,尤其是中老年人。“五十岁,肝气始衰,肝叶始薄,胆汁始减,目始不明。六十岁,心气始衰,苦忧悲,血气懈惰,故好卧。七十岁,脾气衰,皮肤枯。八十岁,肺气衰,魄离,故言善误。九十岁,肾气焦,四藏经脉空虚。百岁,五藏皆虚,神气皆去,形骸独居而终矣。”[6]82-83可见,如果想要延年益寿,调养各脏腑器官尤为重要。通过对《粥谱》中各种粥的功效进行梳理,我们发现食粥在调养脏腑器官方面效果极佳。

根据本文统计,对于各脏腑器官具有一定功效的粥共有大约115种左右,大约占总数的一半。在谷物类粥中,对“胃、脾、肾”等脏腑器官具有调养作用的就有35种左右,占到了64%;蔬类中对各脏腑器官有养生功效的有21种左右,占42%;蔬实类、栭类、蓏类粥中,对各脏腑器官具有调养作用的大约有15种,占52%;各种木果类粥中对各脏腑器官具有一定功效的有14种,占到了58%左右;在植药和卉药类粥中,对各脏腑器官具有一定功效的有22种,占32%;动物类粥中,尽管收录的粥方最少,但其养生功效也都基本集中针对于“肝、肾”等器官,共8种,占62%左右。在这中间,谷物类粥对于“胃、脾”的影响最为明显,大约有25种,包括秈米、粳米、糯米、香稻米、陈米、焦米、盐米、大穬麦、玉米、秫粱米、粟米、稗䅟子、红白饭豆、豌豆、蚕豆、扁豆、芸豆、彬豆、爬山豆、苡仁、苽米、沙谷米、涝糟、饧、豆浆等。如常见的秈米粥,就具有“温中养胃”的作用;粳米粥亦可“开胃气”;糯米粥也可“暖脾胃”;香稻米粥还可“开胃悦神”。可以说,谷物类粥主要功效还是补养“五脏之真气”,各种果实类粥可以佐助五谷,使营养平衡,蔬类粥以及动物类粥的主要作用则是弥补五谷之养的不足,是平衡膳食的主要辅食,从而为各脏腑器官提供了更为全面的养生功效,对今天的饮食养生也具有极高的借鉴价值。

3 《粥谱》与现代饮食养生

放眼今天,古代诗歌中所描绘的田园风光早已离我们远去,不管是从城市到乡村,还是从白天到晚上,到处都是紧张、忙碌的身影。对于普通人来说,养生似乎需要很多时间和金钱,是“有钱人”的专属,离他们还很遥远。事实上,养生就在日常生活的一餐一饭当中。

粥,几乎人人都喝过,其实它就是我们日常生活中最方便最有效的养生途径之一。本文所研究的黄云鹄《粥谱》一书就为当今的日常饮食养生带来了诸多启示,有许多值得我们学习借鉴的内容。

3.1 日常生活中要养成积极正确的饮粥习惯

随着我们物质生活水平的不断提高,饮食的多样化发展,使得粥在我们饮食生活中的地位有所下降。其实,粥的地位不仅不应下降,而且应该成为人们常吃的一种食物。通过研究《粥谱》一书,我们发现饮粥养生比其他任何进补方法都具有优越性:一方面粥本身首先是一种食物,它味美可口,含身体所需的多种营养元素,取材方便,制作简单,便于食用;另一方面,粥又是药物,因为其半流体特性,十分利于胃肠道吸收,可以预防和治疗多种疾病。不管是对于中老年群体,还是青少年群体,它都具有极高的调养和食疗功用。

对中老年人来说,粥之功用尤其明显。《粥谱》序中就写道:“吾近读养生书,乃盛称粥之功。谓于养老最宜:一省费,二味全,三津润,四利膈,五易消化。”[2]49曹庭栋在其《老老恒言》中也认为粥能益人,老年尤宜。如著名经济学家马寅初和夫人张桂君,夫妻双双都是百岁老人,他们尤其喜欢喝粥。每天早晨,把50克燕麦片加入250克开水,冲泡2分钟成粥。天天如此,从不间断;上海的百岁老人苏局仙先生,一日三餐喝大米粥,早晚喝稀粥,中午喝稍稠粥,每顿定量为一浅碗,已形成习惯。可以说,喝粥已成为他们延年益寿的重要方法。

当然,养生粥也不能不加选择的乱喝,要喝粥还要因人因时辩证选用。《粥谱》中就提醒到丝瓜粥和茄粥“入秋勿食”[2]86。不同体质的人也应选用不同性能的药粥,如脾胃虚寒者应多食温补的粥,而不宜多食性凉清火的粥。总之,只要我们能养成一个积极正确的饮粥习惯,就能让粥发挥其养生功效,使我们拥有更加健康的身体。

3.2 深入挖掘《粥谱》等传统饮食文献资源,为当前人类健康事业服务,创造更多的社会价值和经济效益

在我国,涉及到饮粥食疗的古代文献数量众多,如宋代的《太平圣惠方》《圣济总录》《养老奉亲书》《山家清供》,元代的《饮膳正要》,明代的《本草纲目》《普济方》,清代的《老老恒言》《食鉴本草》等,《粥谱》也是其中代表作之一。在这些作品中,不仅有食粥养生理论,也有实践经验,对于当今民众的身体健康事业发展具有十分重要的借鉴价值。

我国的养生粥产业开发目前也正处于相对初步阶段,如在市场中常见的“八宝粥、红枣莲子粥、黑米粥”等产品,一方面它们大多属于速食食品,为了方便携带和贮藏而增加了多种添加剂,使很多粥失去了原本的味道和营养价值;另一方面,相对于《粥谱》等古代文献中所记载的几百种粥品来说,当前已开发出的养生粥产品种类还很少,依然有很广阔的研发空间。因此,我们需要深入挖掘《粥谱》等传统饮食文献资源,探寻我国古代饮食养生思想精华,从而进一步拓展养生粥产品种类,提高产品的营养价值和文化内涵,创造更多的社会价值和经济效益。

3.3 继承和发扬中国粥养生文化,推动中华饮食走向世界

中国的粥养生文化历经数千年的演变发展,一直延续至今。它不仅是中国养生文化重要的组成部分,而且还是中华饮食的典型代表。尽管当前科学技术高度发达,但是饮食养生乃至粥养生都未被人们所忘记,反而勃发出了一种前所未有的旺盛生机。当前,随着粥养生观念的推广,认识的深入,药粥食疗不仅开始从医疗走向保健,从家庭走向社会,而且其商品化和国际化趋势也在不断增强。如在韩国、日本以及东南亚各国都已经有很多粥店和药膳厅,粥也已经成为了他们理想的健康食品。可见,粥已经开始代表着中华饮食逐步融入了世界的饮食文化大家庭,成为了人类的共同财富。因此,我们在喝粥的同时,还要继承和发扬中国的粥养生文化,进一步推动中华饮食走向世界。

[1]薛文忠.中国医学之最[M].北京:中国旅游出版社,1991.

[2]曹庭栋,黄云鹄.粥谱(二种)[M].邱庞同.注释.北京:中国商业出版社,1986.

[3]班固.汉书[M].北京:中华书局,1999.

[4]陆游集(第2册)[M].北京:中华书局,1976.

[5]黄帝内经素问[M].傅景华,陈心智.点校.北京:中医古籍出版社,1997.

[6]黄帝内经灵枢[M].李生绍,陈心智.点校.北京:中医古籍出版社,1997.