新课标理念下普通高校《中学体育教材教法》内容重构研究

刘 彦,许 嫒

(河北体育学院,石家庄 050041)

20世纪90年代末期,中学体育教材教法作为一门独立课程在我国开始出现,按照《学校体育学》的理念建立发展起来,并很快成为体育教育专业的一门必修课程。当时,我国学校体育的目标是“增强学生体质,促进学生身心协调发展,培养学生的体育运动能力和良好的思想品质,使其成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。”[1]因此当时中小学的体育教学目标主要是培养中小学生的体育运动能力,突出强调运动技术的学习而忽视了其他方面,并没有考虑到学生的个体差异性、年龄特点、生理和情感上的需求以及体育运动的天赋等。体育课也是以体育基本技能的传授为主,过于注重“传授”,忽视了学生“学习能力”的培养。其教学方法基本是竞技体育的训练方法,而且每个学龄段的学生都按照统一的教学模式和教学方法进行学习,造成的后果是简单地重复,浪费了大量的时间和人力,没有达到最终的目标。高等院校培养中小学体育师资在课程内容的设置上也按照这样的理念进行,出版的很多《中学体育教材教法》教材都是按照这样的思路建立起来的,学习内容均按运动项目来划分,每个运动项目又划分为运动项目的特点、技术要领、教学方法、易犯错误和纠正方法等几个部分。这在当时看是合理的,但这样的教材内容安排是把各运动项目技术课教材的相关内容摘录下来放到《中学体育教材教法》中,造成很多没必要的重复。

2001年《体育与健康课程标准(实验稿)》以及2011版《义务教育体育与健康课程标准》实施后,我国学校体育的目标是“促进学生正常生长发育,增强学生的体质,增进学生的健康,与学校各种教育相配合,培养学生良好的思想品德和意志品质,促使其成为具有德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和保卫者。”[2]在这样的目标下,中小学的体育学习目标不仅仅是运动技术的学习,同时要关注学生的心理、社会适应能力和情感意志的培养等。学习内容不再按运动项目划分,而是按学习领域,根据年龄特点划分为六个水平。特别强调目标引领学习内容,即体育教学内容是实现体育课程教学目标的手段,而不是目的。体育教学目标是选择组织体育教学内容的依据,体育教学内容是实现体育教学目标的手段[3]。但近几年出版的《中学体育教材教法》中的教材内容体系尽管有所改变,但并没有按照这样的课程理念去建立,仍然沿用原来的教材体系,与学校体育新的教学理念相去甚远,造成了高等院校培养体育师资的方向性错误,培养的体育教师不能适应现行中小学体育教学。这主要是因为高等教育的人才培养没有与基础教育很好地结合,高校的教学与中小学的教学发展现状脱离。因此,非常有必要对中学体育教材教法的课程内容结构体系进行全面梳理,使其更好地适应当前高等学校培养体育师资的要求,符合中小学学校体育发展的现状。

1 中学体育教材教法课程名称的阐释

关于中学体育教材教法课程名称的研究并不多见。实际上,课程的名称往往反映整个课程的教学理念。因此很有必要对中学体育教材教法的课程名称进行分析。

中学体育教材教法是在学校体育学的基础上发展起来的一门课程。学校体育学主要研究中小学的体育教学理论,必须与中小学体育课程名称相适应,所以中学体育教材教法课程的名称要与中小学体育课程名称相一致。

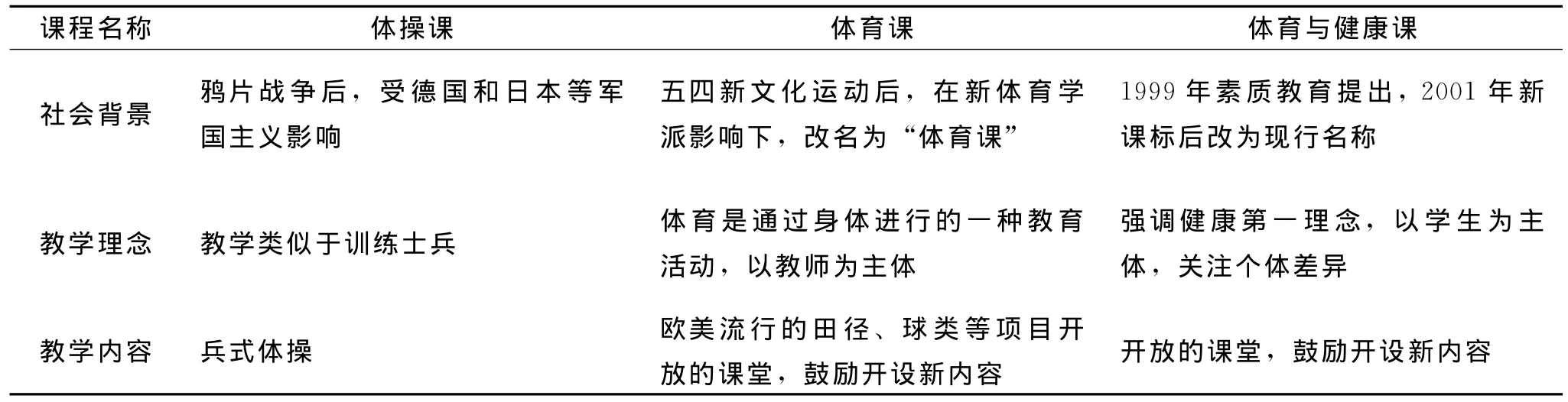

表1 中小学体育课程名称、教学理念、教学内容的变化过程

通过对我国中小学体育课程发展过程中名称、教学理念、教学内容的变化(表1)分析,可以清晰地看出我国中小学体育课程的名称是随着社会的发展、体育学科的发展而不断地调整和变化的。但中学体育教材教法课程却没有随着中小学体育课程的发展而做出相应的调整。多数高校在人才培养方案和课程名称上仍然沿用中学体育教材教法,这个名称和现行中小学的教学理念相去甚远。中学体育教材教法课程从内容上看,仅包含中学的内容,不包括小学的内容。而高校培养的体育师资不仅进入中学,也会进入小学工作。所以很有必要把小学的内容补充进来。从时间和年龄差异来看,小学是六年时间,和初高中一样。而且小学正是学生生长发育快速发展的时段,体育运动对促进学生的生长发育有很大的帮助,新的体育教材教法应在这方面有所体现。小学的体育教学目标和中学也有很大区别,所以教学内容和教学方法与初高中应有很大差异,很有必要把小学的相关内容单独列出。就“教材教法”来看,这是在传统教学理念下的名称,更多是强调教师的“教”,而新课标的教学理念是强调学生的“学”和教师的“教”同样重要,所以应该增加学生的学法,改为“教材教学法”更合适,也更符合新课标教学理念。因此,笔者认为把中学体育教材教法这门课程分为小学体育与健康课教材教学法和中学体育与健康课教材教学法两门课程更合适。这样一来,教学的思路更清晰,针对性更强。

2 中学体育教材教法课程定位分析

中学体育教材教法课程是高等院校体育教育专业本、专科学生的必修课程,按照人才培养目标,这些学生毕业后主要是担任中小学体育教师。因此必须结合中小学体育教学理论和实践的发展变化来设计这门课程。这些学生在大学期间就应掌握作为中小学体育教师的基本技能,而不是在进入工作岗位之后才开始学习和掌握。开设这门课程的目的是让学生学完本课程后掌握中小学体育教学内容如何安排,以及如何进行有效的体育教学。以往的教材设计,过多地考虑课程本身的特点,对教材的使用对象和课程定位考虑不够,主要强调运动项目本身的技术特点和技术要领,这和专项技术课教学形成了很多不必要的重复,造成学生学完本课程仍不知如何选择中小学体育课程的教学内容和教学方式方法。尤其是缺乏针对小学阶段的体育教学内容,这是很多年都没有引起重视的问题。鉴于小学生身心发育的特殊性,必须单独列出相应课程。

中学体育教材教法是体育教育专业本、专科学生的必修课程,而不是《中小学体育教师的教师用书》(中小学体育教材的教师参考用书)。作为大学本、专科学生学习用书,《中(小)学体育教材—教(学)法》应该具有很大的普适性,主要解决共性的问题,应重点培养学生解决这些共性问题的能力。《中小学体育教师的教师用书》则是解决个性的问题,是针对中小学教材的具体内容提出的教学建议。仅作为中小学体育教师在实践教学中的参考而已,并不涉及中小学体育教学的共性问题。

中学体育教材教法既是一门基础理论学科,又是一门实践应用学科;既有对教学原理的描述,又有对教学过程中如何具体传授知识和指导学生掌握技能的方法介绍[4]。它来源于实践,又指导实践,是教师长期教学实践经验的概括与总结。因此,它的内容架构一定要紧随中小学体育教学实践和理论的发展,实时进行调整。

3 对现行各版《中学体育教材教法》内容结构的分析

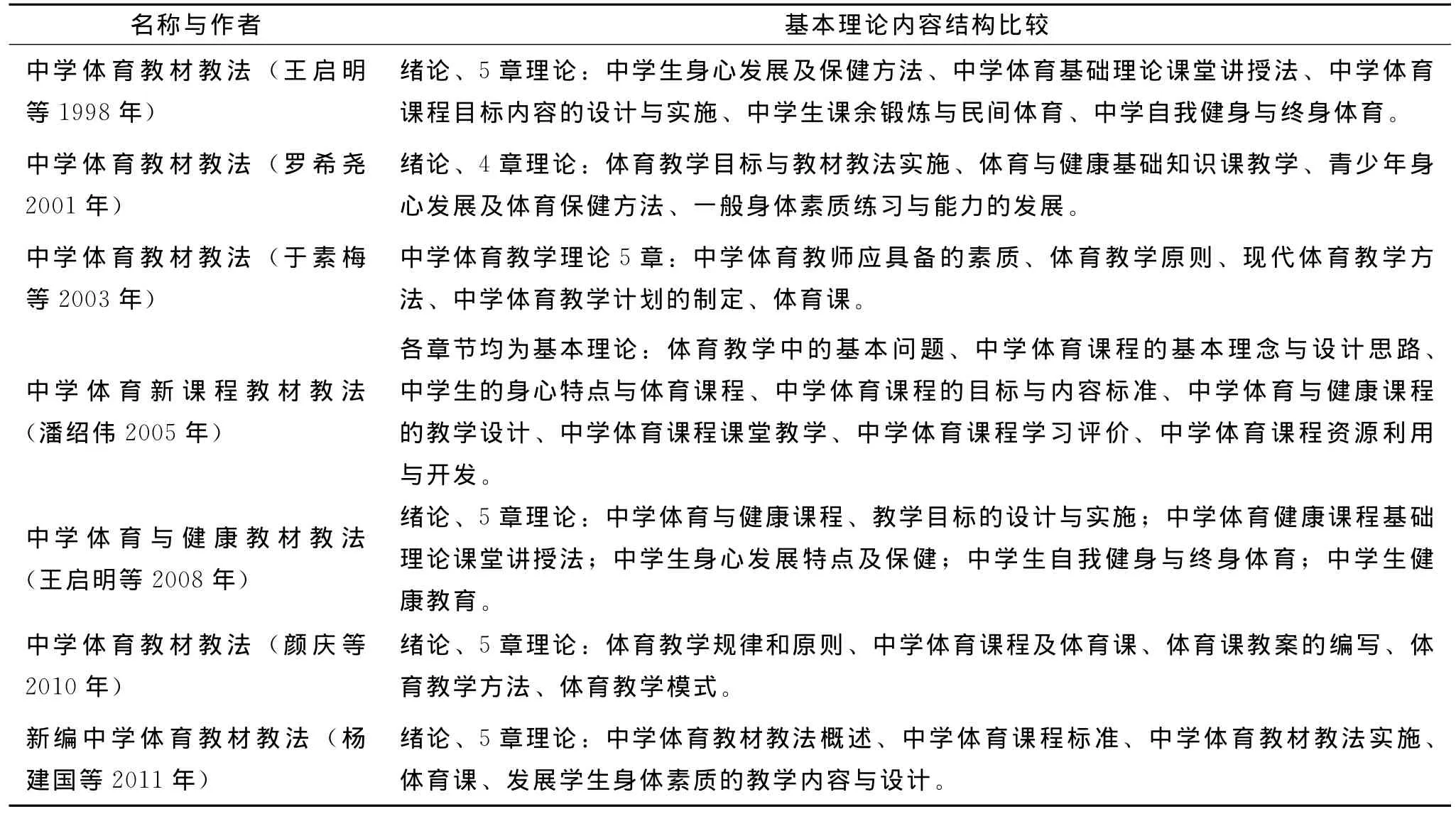

对各出版单位出版的该类教材进行分析(表2)发现,教材名称多数都沿用《中学体育教材教法》。新课标实施后个别教材对名称作了小的调整。从出版时间来看,多数教材都在进入21世纪后出版,可见这仍是一门新兴课程,仍处于发展初级阶段。

从出版单位来看,《中学体育教材教法》的编写并未像《学校体育学》一样形成两大系统:体育系统(独立体育院校)为主的体育院校通用教材和高教系统(师范大学体育院系)体育教育专业通用教材。多家出版社都出版过,但是连续再版的很少。从主要内容架构来看,基本都是按各运动项目来划分内容,这主要受学校体育教学内容分类的影响,这样的分类对学生的年龄、生理、心理和个体差异等特点考虑不够。这些教材都过多地强调专业技术教学,对学生技能的练习和各学龄段没有进行细分,没有考虑到不同学龄段学生的差异,不能很好地适应现代中小学的体育教学,尤其与新课标的教学理念不相符。潘绍伟按课程理论划分教材内容,但按课程理论划分对本、专科学生来讲理论性过强,不易理解,并不适合本、专科学生学习。

从教材的主要内容来看,运动项目的内容尽管有所差异,但基本以传统的运动项目为主,增加了部分新兴运动项目。各教材内容的结构差异主要集中在基本理论方面(表3),出现这样差异的根本原因是对这门课程的理解和定位模糊。以前的《中学体育教材教法》对课程这样解释:中学体育教材教法是以中学体育教材为研究对象的分科教学法,它是在总结学校体育理论与体育教学实践的基础上产生和发展起来的,对教师正确运用基础理论知识、基本技能和基本技术有积极的作用,对于学生掌握体育基础知识、基本技能和基本技术也有非常重要的作用[5]。中学体育教材教法的指导思想是阐明教材内容的意义、教学任务、基本动作的教学方法和教学指导,重点是表达基本动作的教法部分,包括动作要点、方法、重点与难点、教学方法、保护与帮助、易犯错误与纠正方法等[6]。内容基本上是学校体育学与各术科理论课的翻版。这些内容与新课标的理念并不相符。这些教材多数都是新课标(2001版实验稿)推出后出版的,尽管在部分章节的编排上涉及到了新课标的内容,但在全部内容的框架设计上却又偏离了新课标的理念。尤其是内容的安排又回到了按运动项目划分的老思路,没有深刻理解新课标和传统体育教学的根本区别。新课标对教学内容的划分遵循目标引领学习内容的原则,根据设定的学习目标划分成不同的学习领域。学习目标是根据国家、社会、学生以及课程本身的特点制定的,并不断调整变化,而学习内容也应随之进行相应的调整变化。考虑到学生的年龄和心理特点,新课标将学生分为六个学习水平。而传统的体育教学按运动项目划分学习内容,实际上把学习目标和内容等同了,并没有考虑到学生的年龄和心理差异,带来的结果就是学生不喜欢上体育课。因此,在设计新的教材内容时要充分考虑这一点。这一点不搞清楚,即使引用新课标的理念也是机械的引用,没有实际的可操作性。

表2 现行《中学体育教材教法》整体结构比较分析

表3 现行《中学体育教材教法》基本理论内容结构比较分析

4 新课标下《体育教材教法》的内容建构

表4《体育教材教法》整体框架内容结构设计

目前对《体育教材教法》整个教材内容和结构的设计并不多见。本课题对新教材内容和结构的设计着重体现“目标引领内容”这一核心,不再按照运动项目来划分内容,而是根据学生的学龄段、生理和心理特点并结合体育课程的学习领域来划分内容结构,这是本课题要重点突破的问题,是一种教学理念的转变(表4)。本课题主要解决中小学体育教学中的共性问题,让各运动项目的教学内容回归技术学科,不再重复介绍。重新设计后的内容更注重教学过程的重要性,力争减少空洞的理论讲解,教学方法不再单独列出,结合案例分析介绍教学方法。这样的安排更有针对性和实效性,也更符合教材的特点和新课标的教学理念,更重视基本理论知识在实践中的应用,突出强调培养体育教师的实践能力。同时,单列了小学阶段内容(表4),主要考虑到小学阶段体育课时间较长,这一阶段又是培养学生体育兴趣、奠定体育基础的关键时期。小学阶段注重项目本身特点与儿童生长发育结合,体现生活化和娱乐化特点。小学生对运动项目的喜好程度没有明显的分化,这一阶段的学生对体育运动项目都充满好奇,因此要多介绍运动项目。小学阶段注重培养学生对体育运动的兴趣;初中阶段注重运动项目的初步学习,分为学习类项目和介绍类项目;高中阶段按选项课设计,在初中学习的基础上注重学生运动技能的提高。

中小学体育的教学内容增加了学生身体发育、心理和情感变化特点分析章节,主要目的是了解教学对象的特征,从而更有针对性地进行教学。为了确保课堂教学的有效顺利进行,增加了课堂组织管理。最后是对整个教学过程的评价,既有对学生学习过程的评价,也包含教师自己的反思。这样的结构内容框架更符合中小学教学理念,更完整、更具有针对性和实效性。

5 小结

重新编写设计后的课程内容,旨在让学生基本掌握新课标理念下中小学不同学龄段学生体育课的教学方式方法和教材内容选排。高等院校培养的中小学体育教育人才能更好地适应中小学体育教学的需要,胜任现在中小学的体育教学工作,更快地融入到中小学体育新的课程改革当中,受益者将是处于成长阶段的广大中小学生。当然,教学水平的提高不可能仅仅依靠一门课程来完成,更需要广大体育教育工作者在工作中不断总结、不断创造和不断提高[7]。

[1]金钦昌.学校体育学[M].北京:高等教育出版社,1994.

[2]潘邵伟,于可红.学校体育学[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3]潘邵伟,于可红.学校体育学[M].2版.北京:高等教育出版社,2008.

[4]于素梅,张庆新,毛振明.教法、教学法和教学方法的逻辑关系释义——兼论体育教材教法的本质[J].武汉体育学院学报,2006(12):99-102.

[5]罗希尧.中学体育教材教法[M].北京:高等教育出版社,2001.

[6]王启明,董启林,戴新江.中学体育教材教法[M].北京:人民体育出版社,1998.

[7]吴忠义,张维寿.新课标背景下体育教育专业实践教学体系的架构及建设路径[J].河北体育学院学报,2011,25(4):33-35.