绍兴早稻气象灾害变化特征分析

裘珺琳,沈国强,张立波

(1.浙江省绍兴市农业科学研究院,浙江 绍兴 312003;2.绍兴市气象局,浙江 绍兴 312000)

绍兴位于杭州湾南岸,宁绍平原的西部,属典型的亚热带季风气候。全年气候温和多雨,四季分明,年平均气温16.8℃,日平均气温稳定通过10℃ (即一般作物活跃生长期)多始于3月下旬,终于11月中旬末,平均持续天数240 d,10℃以上活动积温在5 300℃以上;全市年平均降雨量1 440 mm,但年际变率较大,夏季最多,冬季最少。独特的气候资源为水稻生长提供了便利条件,是浙江省重要的水稻优势产区之一,水稻播种面积和产量分别占全市粮食的70.7% 和81.0%,但气象灾害的频繁发生给水稻生产带来严重威胁。

政府间气候变化专门委员会第4 次评估报告指出,过去100年全球和我国气候呈现出以变暖为主要特征的显著变化,预计未来50~100年将继续向变暖方向发展[1]。绍兴市气候变化同全国较为一致,20 世纪80年代开始增暖,90年代后期变暖加剧,21 世纪前10年是20 世纪以来最暖的10年。气候变暖不仅表现为年及冬季平均温度的升高,还表现为气候波动的增强和极端气候事件出现频率和严重程度的增加,各种气象灾害在一个生产周期里可能会同时发生,这将会使农业生产变得更不稳定,粮食安全变得更脆弱,相关应对技术的研究显得十分紧迫。

早稻是绍兴市重要的粮食作物,随着品种和栽培技术的不断进步,产量也在不断增加。近年气候的变暖和国家鼓励粮食生产政策的出台,以及近年来一些轻简化栽培技术的推广,农民种植双季水稻的积极性不断提高。从近几年早稻生产中出现的一些现象发现,气候变化对绍兴市早稻生产的影响不容忽视。如2010年春季低温连阴雨,导致早稻大面积烂秧和死苗,不但损失良种,还贻误农时。许多农民为不影响晚稻适时播植,不得不“割青”;2009年在早稻的成熟收获期遇连阴雨天气,使农田积水,植株倒伏,稻谷发芽,造成收割困难。目前,国内有关早稻气象灾害的研究,主要从低温冷害[2-10]、洪涝[11-13]、高温热害[14-18]和台风[19]等方面进行分析,得出了许多有益的结论,但也存在一些问题。如灾害指标的选取较为主观,多未结合本地早稻生育期进行综合判定,加之温度、降水等气候要素空间分布的局限性,区域性灾害指标的研究往往更具现实和指导意义。以往研究多对单一灾害种类进行分析,而早稻的整个生育过程往往受多种气象灾害共同影响,因此开展多灾种早稻气象灾害研究显得十分必要。在气候变暖背景下,有关绍兴早稻气象灾害变化规律及气象灾害对早稻影响的防御对策等方面的研究还未见报道。因此,利用绍兴气象资料和早稻生育期观测结果,选取合适的气象灾害指标,从频率和强度2个方面分析早稻生长期间主要气象灾害的变化特征,综合各种灾害的发生规律,提出相应的应对措施,不仅可为绍兴市早稻生产适应气候变化,科学调整水稻种植结构,更好地发挥区域气候资源优势提供依据,还可为水稻防灾减灾和生产管理及增强农业技术应对气候变化的能力提供理论指导。

1 材料与方法

1.1 材料

气象资料来源于绍兴气象观测站1961-2012年逐日气象资料,早稻生育期资料取自1991-2009年绍兴农业气象观测报表。

1.2 方法

1.2.1 早稻主要生育期的确定

由近20年绍兴农业气象观测报表中早稻各主要生育期的观测资料,统计得出各个生育期的平均出现日期。早稻全生育期为4月7日至7月22日,其中,秧苗期 (播种到移栽)为4月7日至5月8日,幼穗分化期 (拔节到孕穗)为6月4-17日,抽穗到成熟期为6月25日至7月22日。

1.2.2 灾害指标的确定

根据早稻各主要发育期的平均出现日期,参照周边杭州、慈溪、嘉兴、湖州等农业气象观测站早稻生育期资料,结合绍兴气候特点及气象灾害发生规律,首先确定各种灾害的起止时间。3月1日至5月10日的日平均气温≤12℃,且日雨量≥0.1 mm及日照时数≤3.0 h 连续3 d 及以上统计为春季低温连阴雨过程;4月1日至5月10日日平均温度连续3 d 及以上≤11℃统计为“倒春寒”过程;6月1日至17日平均温度连续3 d 及以上≤18℃统计为“五月寒”过程;7月1日至24日日最高气温≥35℃或平均气温≥30℃连续3 d 及以上统计为高温热害过程;各过程发生日数之和记为当年该灾害总日数,最后1 次过程结束日记为当年该灾害结束日。各灾害的初日统计比物候期早,终日统计基本平行于物候期或略偏迟,因为文中的各发育期均为平均出现日期,灾害统计应从发育期始日算起,终日截止;为研究气候变暖背景下,制定相应的早稻栽培和管理措施所需。绍兴的降雨集中期主要发生在梅雨期和台风季节,而早稻孕穗至乳熟期与梅雨期基本重合,参考早稻生育期资料和常年出入梅时间,按6月10日至7月10日期间,所有降水量、降水日数之和分别统计当年梅雨期总降水量和总降水日数。绍兴早稻的成熟收获期一般在7月中旬至下旬,7月14-30日出现日雨量≥1.0 mm,同时日照时数≤3.0 h 连续3 d 及以上统计为早稻成熟收获期连阴雨过程,过程雨日、雨量之和分别统计当年成熟收获期连阴雨过程总降水日数和总降水量,最后1 次过程结束日记为当年成熟收获期连阴雨过程结束日。

1.2.3 灾害等级的划分

参照文献[20]中的方法,根据当年某灾害发生日数 (总雨量)的标准化值将其分为3 级:Z≤-30%为偏轻年份;-30% <Z <30%为正常年份;Z≥30%为偏重年份。其中,Z=,X 为当年某灾害发生的总日数 (总雨量),为1961-2012年的平均值。

2 结果与分析

2.1 春季低温连阴雨和“倒春寒”

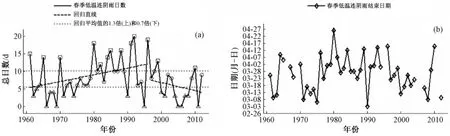

春季正值早稻播种育秧期,此时如遇低温连阴雨和“倒春寒”天气,易出现烂种、烂秧和死苗现象。图1 中a 和b 分别给出1961-2012年绍兴春季低温连阴雨总日数和结束日期,过去36年(1961-1996年)春季低温连阴雨发生程度呈增强趋势,主要表现为总日数的增加 (趋势系数为0.36,P <0.05,回归系数为0.19 d·a-1,即每10年增加1.9 d)和结束日期的延后;近16年(1997-2012年)发生程度呈减弱趋势,表现为结束日期的提前和总日数的减少 (趋势系数为-0.26,回归系数为-0.23 d·a-1)。20 世纪60-70年代春季低温连阴雨以正常或偏轻年为主,80-90年代中期以偏重年为主,90年代末期至今再次以正常或偏轻年为主,尤其是2000年以后,年春季低温连阴雨的日数普遍在10 d 以下。分析1961-2012年3月1日至5月10日的春季低温日数和春季连阴雨日数的关系可知,1997年以来春季低温连阴雨日数的减少是由春季低温日数和连阴雨日数同步减少所致。

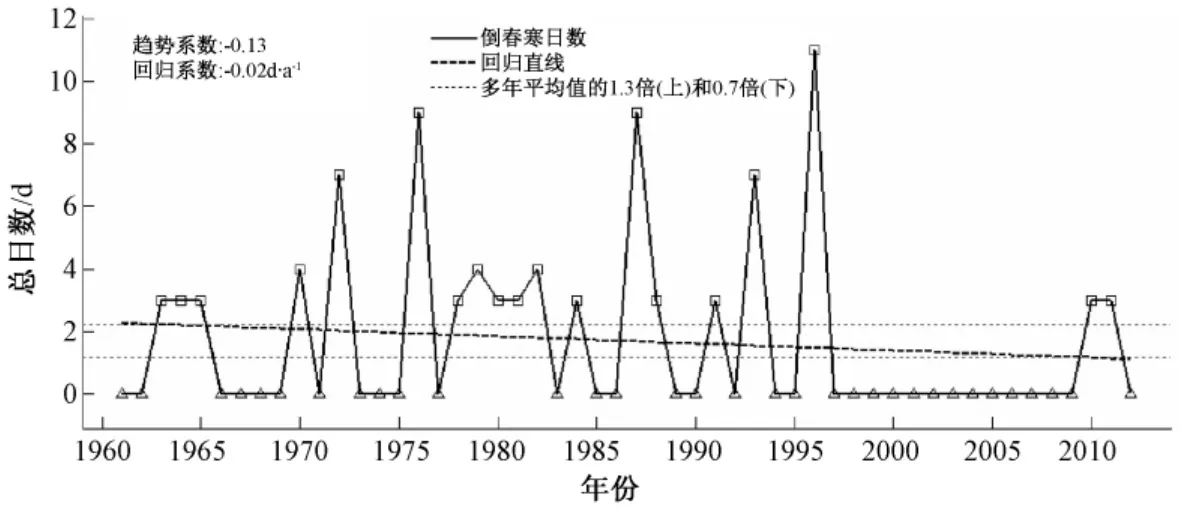

由图2 可见,绍兴1961-2012年近52年来,年“倒春寒”日数呈弱下降趋势,平均每10年减少0.2 d。1997年以前,年“倒春寒”日数呈波动变化,20 世纪70年代末期至80年代初期为频繁期,1997年以后,“倒春寒”日数明显减少,除2010 和2011年2年外,其余年份均未出现“倒春寒”。

2.2 “五月寒”

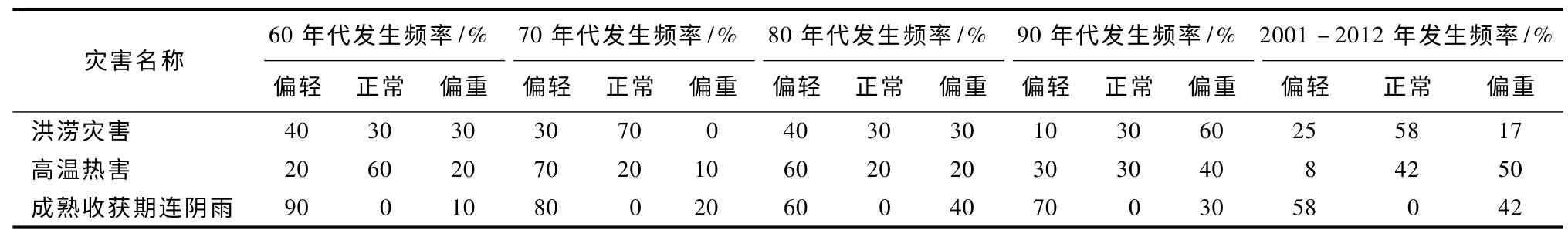

由图3 可知,绍兴1961-2012年近52年来“五月寒”发生日数呈显著 (P <0.05)下降趋势。其中,1973年以前为少发期,13年中仅出现1 次“五月寒”过程;20 世纪70年代中期至80年代中期为频发期,平均每2年出现1 次“五月寒”过程,发生日期主要在6月1-5日;20 世纪80年代中期开始随着气候变暖的加剧,“五月寒”发生日数明显减少,1986年至今没有出现过1 次“五月寒”过程。

图1 1961-2012年绍兴春季低温连阴雨总日数 (a)和结束日期 (b)的时间变化

图2 1961-2012年绍兴“倒春寒”日数的时间变化

图3 1961-2012年绍兴“五月寒”日数的时间变化

2.3 洪涝灾害

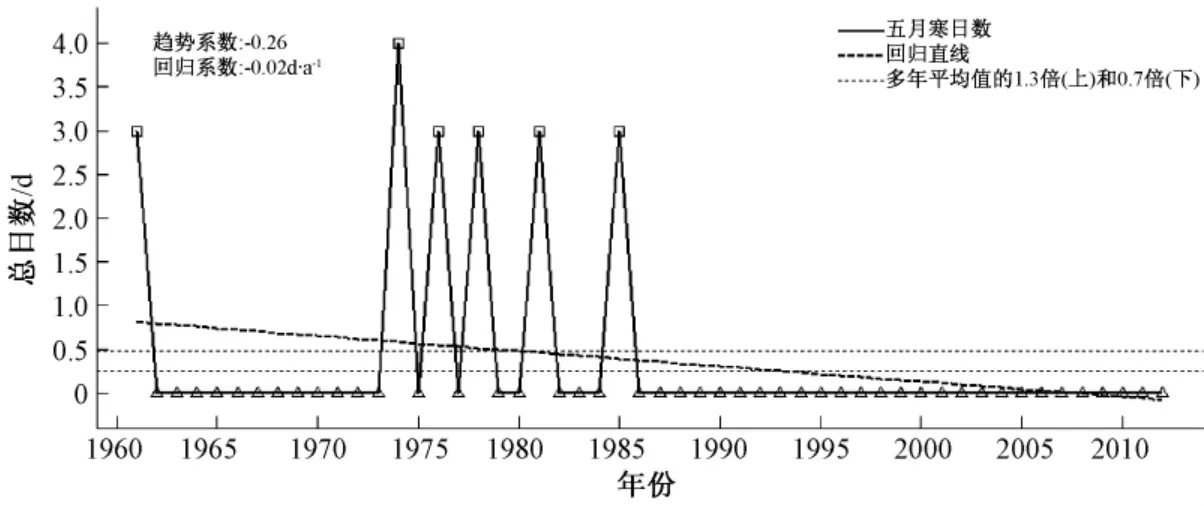

每年的6月中旬至7月上旬期间,冷暖气流在江淮流域一带上空对峙,形成梅雨,是绍兴一年中降水最集中的时段之一,易形成洪涝灾害,使早稻遭受不同程度的浸淹。由表1 可见,20 世纪70年代洪涝灾害的发生程度最轻;90年代最重;60年代和80年代偏轻、正常和偏重年的发生频率约各占1/3;21 世纪以来,洪涝灾害的发生频率再次明显减少,偏重发生的频率仅为16.7%。

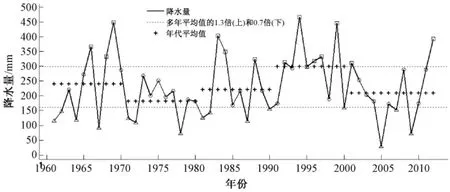

由图4 可见,20 世纪60年代梅雨期的平均雨量为240.1 mm;70年代降至最低,为180.9 mm;80-90年代稳步增加,分别为221.6 mm 和299.2 mm;21 世纪以来,由于梅雨期多不典型,2005年更是出现了空梅,平均雨量大幅减少,仅为209.8 mm。近52年来,雨量呈弱增加趋势。而雨日却没有明显的变化,各年代的平均雨日相差不大。20 世纪60年代为16 d;70-90年代分别为17.6,16.5 和17.4 d;21 世纪以来降至最少,为15.8 d。需要指出的是,雨量最少的20 世纪70年代雨日却是最多的。

表1 绍兴各年代不同等级气象灾害的发生频率

图4 1961-2012年绍兴梅雨期降水量的时间变化

2.4 高温热害

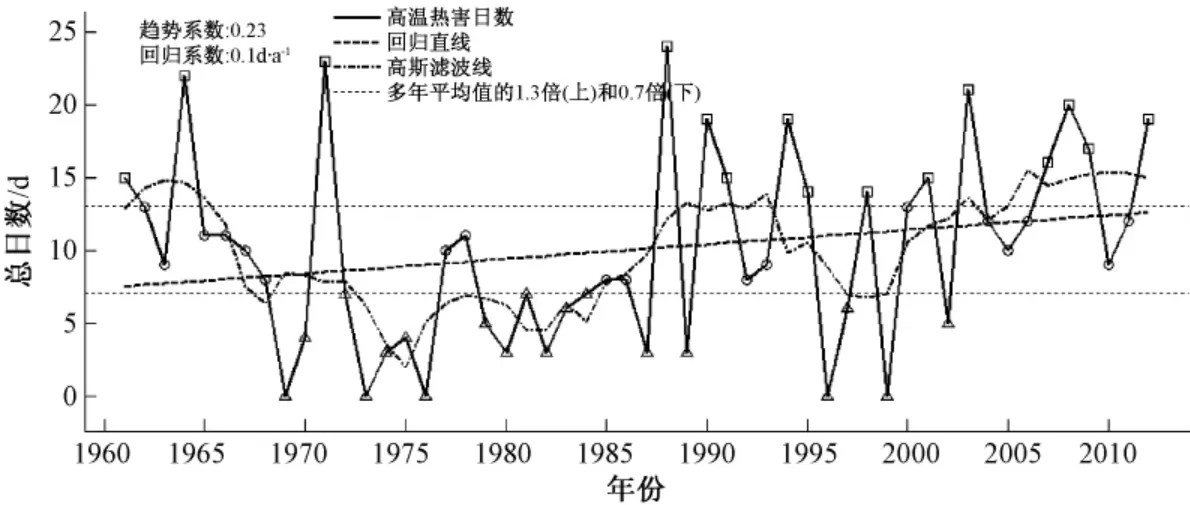

高温热害是绍兴早稻抽穗灌浆期的主要气象灾害之一,主要从2个方面影响早稻的生长发育进程:高温影响早稻开花受精过程,致使空粒率增加;高温加快早稻的灌浆速度,形成高温逼熟,导致秕粒率增加,千粒重下降。由图5 可见,绍兴1961-2012年近52年来高温热害日数呈增加趋势,平均每10年增加1 d。20 世纪60-70年代中期,高温热害日数逐步减少;70年代中期至80年代末略有增加;90年代起,作为对气候变暖的响应,高温热害日数明显增加。由表1 可见,20 世纪60-80年代高温热害偏轻和正常发生频率占83.3%,偏重发生年份仅占16.7%;90年代至2012年,偏重发生频率大幅增加至45.5%,正常和偏轻发生频率分别为36.4% 和18.1%。虽然自20 世纪90年代起高温热害明显增强,但高温热害日数的增加并非由开始日期提前所引起,相反,与60-80年代相比其开始日期延后了约3 d。

图5 1961-2012年绍兴早稻高温热害日数的时间变化

2.5 成熟收获期连阴雨

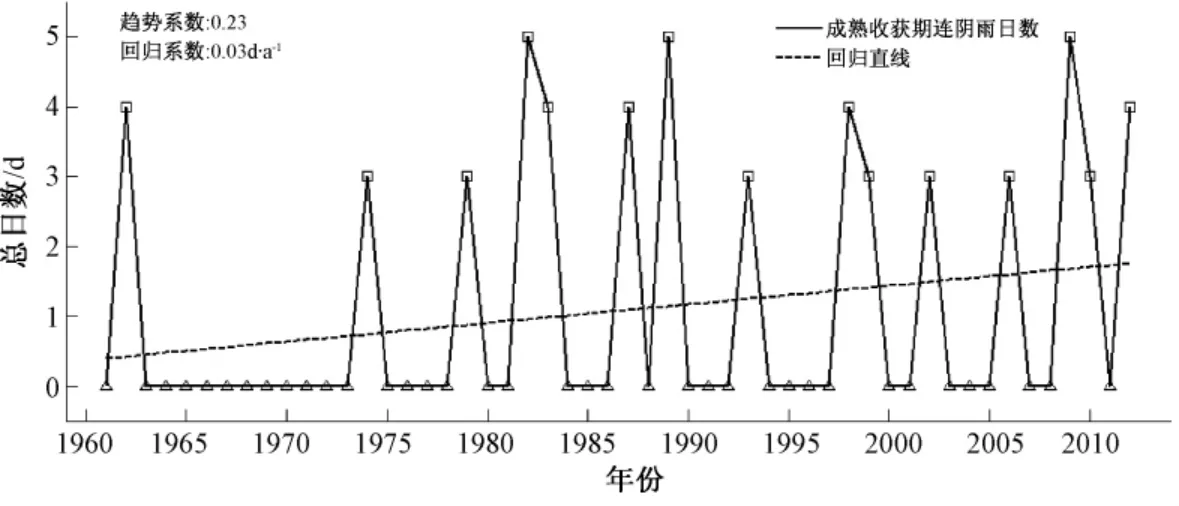

早稻在成熟收获期如遇连阴雨天气,易使植株倒伏,稻谷发芽,造成收割困难,给即将收获归仓的稻谷带来惨重损失。如1998 和2009年绍兴市就发生了这样的气象灾害。由图6 可见,绍兴1961-2012年近52年来,早稻成熟收获期连阴雨日数呈增加趋势,平均每10年增加0.3 d。20 世纪60-70年代以偏轻发生为主,偏重发生频率仅为15%;80年代以后偏重发生频率明显增加,为37.5%,偏轻发生频率降至62.5%。

图6 1961-2012年绍兴早稻成熟收获期连阴雨日数的时间变化

3 小结

随着气候变暖的加剧,20 世纪90年代中期以后,绍兴早稻春季低温连阴雨、“倒春寒”和“五月寒”的发生程度明显减轻,1997年以来春季低温连阴雨日数的减少是由春季低温日数和连阴雨日数同步减少所致。20 世纪90年代以来,高温热害影响程度明显增强,但高温热害日数的增加并非由高温开始日期提前所引起。20 世纪70年代洪涝灾害的发生程度最轻,90年代最重,21 世纪以来,洪涝灾害的发生频率再次减少。近52年来,梅雨期雨量呈弱增加趋势,而雨日并没有明显变化。20世纪60-70年代早稻成熟收获期连阴雨日数以偏轻发生为主,80年代以后偏重发生频率明显增加。

在气候变暖的背景下,绍兴早稻生长期间农业气象灾害的发生规律也随之变化。为适应这种新变化,首先应考虑早稻播种期的调整。早稻生育期内低温连阴雨、“倒春寒”和“五月寒”发生程度减轻,高温热害程度加重,但高温热害开始日期推迟,可将早稻播种期适当提前,这样既不至于使早稻在秧苗期遭受冷害,又可在抽穗至成熟期避开高温热害。当前早稻平均播种期可安排在新气候基准期下 (1981-2010年)稳定通过12℃的80%保证率的初日,即4月2日前后,选用早熟高产品种,并采用旱育秧稀植技术,这样既可提高秧苗素质,形成合理群体结构,增加分蘖和成穗数,降低灾害影响程度,提高早稻产量,又不至于影响晚稻播种,实现早晚稻的双丰收。这些措施的主要风险是,随着近年来梅雨期的更加集中和成熟收获期连阴雨发生程度的加重,早稻在生殖生长期和成熟收获期分别易受洪涝和连阴雨危害,如遇异常多雨的年份,应采取及时排水措施,并在成熟收获期抓紧抢收,如果无法晾干,多家农户可联合采用大型烘干机将稻谷及时烘干。

在具体生产实践中,上述措施的实施应根据当时当地的实际农业和气象条件,因时因地制宜地选择和使用。根据短期和延伸期气象预报,了解未来3~14 d 的光、热、水等气象条件组合,结合土壤、肥力、品种等农业生产条件,合理安排全年生产,并在灾害发生的灾前、灾中和灾后及时采取防御和补救措施,尽量将气象灾害对早的影响降至最低。

[1]IPCC.Summary for policymakers of climate change of 2007:The Physical science basis contribution of working group Ⅰto the fourth assessment report of the intergovernmental panel on climate change [M].Cambridge:Cambridge University Press,2007.

[2]何燕,李政,徐世宏,等.GIS 支持下的广西早稻春季冷害区划研究 [J].自然灾害学报,2009,18 (5):178-182.

[3]余学知,易建佑,廖炎平,等.洞庭湖区低温、阴雨对直播早稻育秧的气象风险分析与决策[J].湖南农业科学,2006,(6):42-44.

[4]李林,张更生.阴雨害对江苏水稻生产的影响及其防御对策[J].江苏农业科学,1991,(5):17-20.

[5]韩荣青,陈丽娟,李维京,等.2-5月我国低温连阴雨和南方冷害时空特征[J].应用气象学报,2009,20 (3):312-320.

[6]林迢,简根梅,裘鹏霄,等.浙江早稻播种育秧期连阴雨发生规律分析[J].中国农业气象,2001,22 (3):10-14.

[7]张清.近40年长江中下游春季低温气候特征及影响研究[J].灾害学,1992,7 (3):73-76.

[8]王尚明,张文红,曾凯,等.早稻春季低温气象灾害指标研究[J].江西农业学报,2012,24 (6):176-178.

[9]林迢,简根梅,裘鹏霄,等.浙江早稻育秧期低温危害规律及对策[J].科技通报,2000,16 (6):427-431.

[10]陆魁东,罗伯良,黄晚华,等.影响湖南早稻生产的五月低温的风险评估[J].中国农业气象,2011,32 (2):283-289.

[11]史济林,罗中元,唐厚传.涝害对早稻生育影响及抗涝措施的研究[J].浙江农业科学,1992,(2):53-57.

[12]李永和,石亚月,陈耀岳.试论洪涝对水稻的影响[J].自然灾害学报,2004,13 (6):83-87.

[13]殷剑敏,孔萍,李迎春.我国南方早稻洪涝灾害指标试验研究[J].自然灾害学报,2009,18 (4):1-5.

[14]姚凤梅,张佳华.1981-2000年水稻生长季相对极端高温事件及其气候风险的变化[J].自然灾害学报,2009,18(4):37-42.

[15]钟荣华,杨乐清,刘电英,等.2009年环洞庭湖区双季早稻高空秕率的气象成因分析[J].中国农业气象,2010,31 (增1):94-96.

[16]张倩,赵艳霞,王春乙.长江中下游地区高温热害对水稻的影响[J].灾害学,2011,26 (4):57-62.

[17]曾凯,周玉,宋忠华.气候变暖对江南双季稻灌浆期的影响及其观测规范探讨[J].中国农业气象,2011,37(4):468-473.

[18]李仁忠,刘海英,李建业,等.浙江省早稻高温热害发生规律及防御措施 [J].浙江气象,2011,32 (1):23-26.

[19]邵建军,林晓燕.永嘉县台风灾害对水稻生产的影响及防御对策[J].现代农业科技,2010 (4):323-324.

[20]王华,陈新光,黄珍珠,等.气候变化背景下广东早稻气象灾害变化[J].热带气象学报,2011,27 (6):937-941.