中国城市规模适度性研究

关 静

(1.吉林大学 行政学院,吉林 长春 130012;2.吉林省行政学院,吉林 长春 130012)

城市的最初形成是因为交换活动的集中(即早期的集市),这使城市逐渐成为生产、交换等经济活动的聚集地,也成为人口相对密集和统治集团集中的区域。正是由于最初的人口、经济活动和政治统治的集中,城市形成了一定的物质条件规模,具备了乡村地区不具备的聚集效应。而这种独有的聚集效应,又使城市成为工业革命和技术革命兴起后经济活动急速扩张所需要的载体,满足了工业化的需求,同时也加速了城市的工业、服务业等全方位的发展,并且带动了城市外围区域的发展。从发达国家的城市化过程也可以看到,城市聚集效应的有效发挥不只是人口和经济活动在城市的集中,而是城市生活所需的多种要素的适当集中和相互影响。各种要素的适当集中和相互影响,正是城市规模所包含的要素之间协调性的体现,即适度的城市规模。中国统计制度中规定,城市规模即城市的人口规模,用“城市非农人口”作为衡量城市规模的指标。本文以中国城市的城市规模为研究对象,在重新认识和界定城市适度规模的基础上,对中国城市规模的适度性进行考察和分析。

一、对城市适度规模的一般认识

以往对城市适度规模的研究的局限性,一方面表现在:以规模经济为理论工具,始终没有从该理论的束缚中“解脱”出来;另一方面表现在:只是从不同的成本——收益状况,或者从不同行为主体的角度,得出“存在不同的适度规模结点”的论断。

第一,从不同的成本——收益状况得出不同的适度规模。如前文所述,关于城市规模的研究最多、最典型的就是运用经济学的成本——收益原理。而对于城市适度规模问题的研究,主要应用经济学的规模经济理论,其实质仍然是成本——收益问题。城市作为统一的行为主体,城市活动也存在成本、收益、分配、内部管理等问题,也像企业一样存在规模经济现象,即在达到一定规模之前,扩大城市规模可以降低边际成本,城市活动获得的边际收益递增;相反,超过一定规模后,边际成本递增,整个城市的活动处于“亏损”状态。所以说,以往研究首先肯定了城市适度规模是客观存在的。而且,不同的成本——收益状况可能产生不同的适度规模。

第二,从不同行为主体的角度得出不同的适度规模。英国城市经济学家K.J.巴顿,从不同行为主体的角度探讨了城市最佳规模的问题:一是从行政管理者行为规律的角度寻找城市最佳规模;二是从个人——城市最基本的行为体——行为规律的角度寻找城市最佳规模;三是从企业行为规律的角度寻找城市的最佳规模[1]。巴顿得出的结论是,不存在确定的最佳规模,对于不同的个人或企业群体存在着多种最佳规模。近几年,也有部分研究者对城市规模进行定量研究,并与城市发展实践相联系。金相郁利用定量分析的方法,提出了中国东部三大直辖市的最佳城市规模[2]。虽然与“不存在确定的适度规模”的主流观点不同,但文中与中国城市化实践的结合、现实数据资料和统计方法的应用,使其研究过程和结论更具说服力。

二、对城市适度规模的重新界定

城市,作为统一的行为体,进行着类似于企业的生产活动,创造着价值。那么,城市聚集效应发挥作用的过程,也正是城市生产活动进行的过程。首先,人口的聚集,为城市的生产活动提供劳动力和管理者。同时,需要一定的生活设施,还需要产业的发展为其提供生活所需的产品和服务。其次,产业在城市的聚集,为城市生产活动的进行提供载体。同时,它需要充足的劳动力和基础设施,以及一定的管理为其提供政策环境、维护公平的市场秩序。再次,管理系统是城市活动的领导者、管理者和辅助者。通过管理成本支出,为城市居民的生产、生活提供基础设施,为城市生产活动提供政策支持和健康、有序的市场环境。最后,基础设施的聚集,为城市生产、生活、管理活动的进行提供必要的场所、设备和工具。但是,基础设施的供给需要管理系统的成本支出和政策支持,需要产业的发展为其提供物质基础。

本文将城市规模界定为:包括人口规模、产业规模、基础设施规模、行政管理成本规模、就业规模、土地规模,以及产出规模等在内的规模要素的总和。以上城市规模要素存在密切的内在联系,孤立地考察任何单一的规模要素,都不能全面地反映城市规模的真实情况,都可能导致片面的论断。进而,本文将城市适度规模界定为:能够始终满足聚集效应有效发挥所需的物质条件的城市规模。城市适度规模应该体现以下特征:除人口规模以外的其它规模要素与人口规模之间始终保持密切的相关性,随着人口规模的变化而变化;并且,除人口规模以外的其它规模要素能够始终保持合理的变化趋势,不断满足人口规模变化所带来的新的需求。之所以强调人口规模在城市适度规模中的主动性(其它规模要素随着人口规模的变化而变化),原因在于城市化的最终目标是改善人类的生活质量,城市化的过程就是城市生产、生活方式的推广过程,最终使越来越多的人从事城市生产。其次,因为“人”作为城市最基本的行为体,是城市一切活动的参与者,是城市生活的重心。可以说,城市的所有活动,都是围绕着人类生活的需求来进行的。所以,城市规模应该以人口规模为基础要素,其它规模要素随着人口规模的变化而做出相应的调整,始终能够满足人口规模变化而带来的新的需求。下面,运用本文对城市适度规模的初步界定,通过定量研究方法,对中国的城市规模现状进行考察和分析。

三、对中国城市规模适度性的实证研究

(一)考察方法

本文运用统计方法中的回归分析,对中国城市的人口规模与产出规模、土地规模、产业规模、就业规模、基础设施规模和行政管理成本规模之间,是否存在相关性进行检验。具体地说,选择能够较好地衡量城市规模要素的指标;搜集有权威性的数据;通过观察样本的散点图,预测规模要素间可能存在的相关关系;通过回归分析验证所预测的相关关系是否存在。

(二)变量和指标

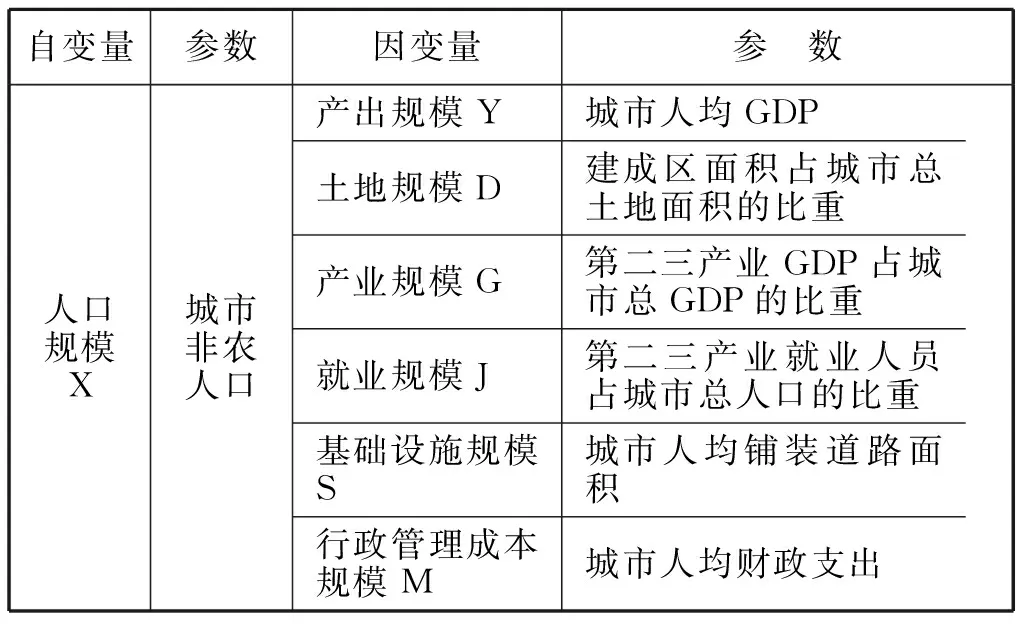

考察人口规模与产出规模、土地规模、产业规模、就业规模、基础设施规模及行政管理成本规模之间是否存在相关性,以人口规模为自变量,其它规模要素为因变量,形成六组变量间关系。

第一,产出规模Y,用城市人均GDP来衡量。人均GDP是社会总收益的经济价值体现,所以用城市人均GDP来衡量城市活动整体产出规模。第二,土地规模D,用建成区面积占城市总土地面积的比重来衡量。一个城市的总土地面积相对固定,但是,随着城市的发展,建成区的面积普遍发生了变化。也就是说,城市建成区的规模应该随着城市的发展而扩大,才能把城市的生产、生活方式不断推广。并且,城市土地规模的扩大,不只是建成区绝对范围的扩大,更是建成区占整个城市总土地面积的比重的增加。第三,产业规模G,用城市第二、三产业GDP占城市总GDP的比重来衡量。城市化使第二、三产业在城市聚集,引起产业结构的变化。同时,引发人口的聚集,并为聚集的人口提供其所需的产品和服务。但是,第二、三产业的发展不是盲目的扩充,而是影响力和贡献的增强,体现城市生产方式对社会发展的促进作用。所以,产业规模的变化,应该是第二、三产业影响力和贡献的变化。第四,就业规模J,用第二、三产业就业人口占城市总人口的比重来衡量。随着人口的聚集,城市必须能够不断提供充足的就业机会。尤其是随着农村剩余劳动力向城市的转移,新增劳动力供给需要更多的劳动力机会。在城市化建设过程中,城市居民越来越多地脱离农业劳动从事非农业生产,即第二、三产业就业人口占城市总人口的比重逐渐增加。第五,基础设施规模S,用城市人均拥有的铺装道路面积来衡量。因为不可能具体考察城市基础设施的每一个方面,所以选择最典型、最重要的基础设施——道路为考察的对象。之所以选择城市道路,是因为城市化发生的前提是城市聚集能够带来成本的节约,运输成本是其中最主要的组成部分。所以,城市的道路交通情况对于城市化进程具有重要意义。那么,城市道路必须为不断增长的人口提供其活动所必需的交通设施。第六,行政管理成本规模M,用城市政府人均财政支出来衡量。随着城市人口的变化,行政管理系统必须始终能够提供有效的管理。而行政管理活动所付出的成本过大或过小,都会影响管理活动的效率。合理的成本支出规模,是管理活动高效率的必要条件。许多研究者用城市政府人均财政支出与人口规模的关系,来分析行政管理效率,即城市行政管理系统是否能够在人口不断变化的情况下,保持合理的成本支出规模,提供高效率的管理。

以上六组变量间关系,可概括为表1:

表1 变量含义及衡量及指标

(三)样本和数据

样本选择:在样本选择过程中,首先,去掉香港、澳门两个特别行政区和台湾省,港澳台城市发展十分独立,在制度设计上也与大陆地区差异较大,所以不能反映中国城市发展的普遍情况。另外,在样本选择中还要去掉县级城市。对于县级市,根据中国的行政区划和管理权限规定,除个别省份(如浙江省)的部分县级市试行了“省直管县”的管理体制外,绝大多数的县级市仍然由地级市管辖。县级市的发展情况,也不能代表中国绝大多数城市的发展状况。在剩下的全部城市中,采用随机抽样的方法,随机抽取164个城市作为研究样本。

数据来源:由于数据统计的时效性和滞后性,本文所应用的数据均来源于《中国统计年鉴2010》,部分数据为年鉴中直接提供,另外一些数据是根据年鉴提供的数据通过数学计算得到的;数据的统计截止到2009年12月31日;没有特别说明的情况下,数据中的人均值以城市人口规模(即城市非农人口)为基数。

(四)回归方程和变量转换

产出规模与人口规模:从样本散点图中可以看出,样本点分散没有比较明显的规律性,自变量与因变量间没有体现出有规律的变化轨迹。可以判定,产出规模与人口规模之间不存在明显的相关性。

土地规模与人口规模:通过对样本散点图的观察可以看出,样本点比较集中,但自变量与因变量间体现出一定的发展趋势,可以有下面几种情况:

d=ax+b

(1)

产业规模与人口规模:因为样本在散点图中形成的曲线,样本点非常分散,而且没有比较明显的规律性,自变量与因变量间没有体现出一定的线性或曲线的变化趋势。可以判定,产业规模与人口规模之间不存在明显的相关性。

就业规模与人口规模:观察样本点在散点图中的分布,样本点形成的曲线具有一定的线性变化特征。因此,变量间可能存在一定的线性关系,用表达式(2)表示:

j=ax+b

(2)

基础设施规模与人口规模:从样本形成的是散点图可以看出,样本点非常分散,而且没有比较明显的规律性,自变量与因变量间没有体现出一定的线性或曲线的变化趋势。可以判定,基础设施规模与人口规模之间不存在明显的相关性。

行政管理成本规模与人口规模:通过对样本形成的散点图的观察发现,样本点的分布一定的规律性。可以用下面两组函数描绘行政管理成本规模与人口规模之间也存在的相关关系:

m=ax+b

(3)

m=lnx+c

(4)

那么,接下来运用SPSS系统对以下4个表达式所描述的变量间关系进行回归分析:

d=ax+b

(1)

j=ax+b

(2)

m=ax+b

(3)

m=lnx+c

(4)

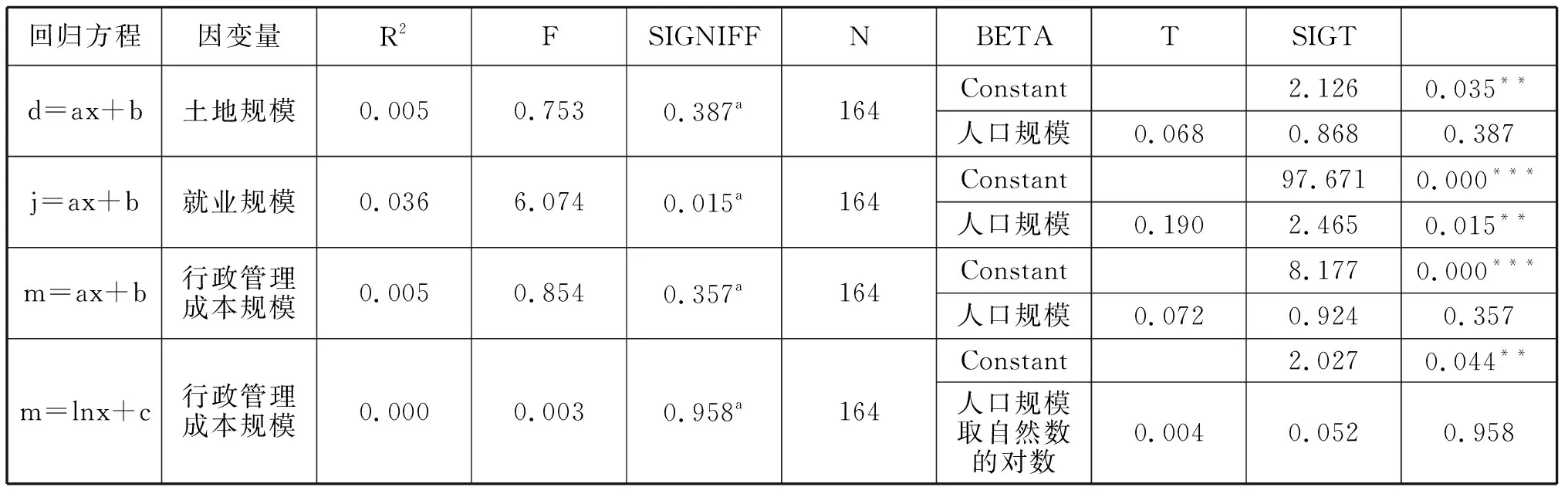

(五)回归结果

回归结果见表2。

从表2所反映出的回归结果可以推断:四组回归方程所反映的变量间假设关系均不能被接受,即土地规模、就业规模、行政管理成本规模与人口规模之间不存在合理的相关关系。

四、实证研究结论

第一,产出规模是衡量一个城市所创造的财富的最直接的数据。在一般认识上,人口的增加必然带来产出的增加;同时,人口增加也必然需要产出的增加才能供养更多的人口。因此,产出规模和人口规模直接的相关关系是“理所当然”的。然而,现实数据却反映出相反的结果,两者直接不存在任何相关关系,这就在一个侧面验证了中国的城市规模缺乏适度性。

表2 回归结果

注:***,SIGT≤0.01;**,SIGT≤0.05;*,SIGT≤0.10

第二,之所以选用建成区面积占全市土地面积的比重作为衡量土地规模的指标,缘于城市化的本质。城市化过程最终要实现的就是城市人口和农村人口的生活方式的全面改善,其中的关键之处就在于农村人口生活方式向城市生活的根本转变。那么,土地规模与人口规模之间不存在合理的相关关系,正说明了当前中国城市规模缺乏适度性和城市化状态的不合理性,城市化并没有在根本上改变人们的生活方式。

第三,生产方式的转变是与生活方式转变相呼应的城市化过程的另一个核心层面。随着城市化进程的推进,越来越多的劳动力脱离农业劳动转而从事第二或第三产业的劳动,这是一个健康的城市化过程的必然结果。反之,则正是城市化建设亚健康状态的典型症状。

第四,一方面,随着城市化进程的推进,城市二、三产业规模逐渐扩大,可以为劳动力提供更多的就业机会;另一方面,随着人口的自然增长和外来人口的转移,从事二、三产业劳动的劳动力也会相应增加。因此,正常状态下的城市适度规模是二、三产业规模和二、三产业就业规模的同步增长。而中国城市的城市规模现状表现出明显的不合理性。

第五,基础设施规模与人口规模之间不存在明显的相关性。现阶段,基础设施规模与人口规模之间不存在明显的相关性,很可能是因为大多数人口较多的城市基础设施供给严重不足,而一些人口较少的中、小城市基础设施供给大于需求,存在资源浪费的现象。

第六,行政管理成本规模与人口规模之间也不存在明显的相关性。探究两者缺乏相关关系的原因,一方面,可能是由于一般统计工作中的人口规模只包含了城市非农人口,而忽视了在城市人口中占有一定比重的农业人口和流动人口。另一方面,可能是由于行政管理系统在机构设置、人员调配、成本管理等方面存在诸多问题,使得管理活动的效率低下。

综上六组回归结果,可以肯定的是目前中国的城市规模并不适度。这就必然影响城市聚集效应的有效发挥,进而在一定程度上影响城市化建设的顺利进行。

参考文献:

[1] 严正.中国城市发展问题报告[M].北京:中国发展出版社,2004.

[2] 陈甬军,陈爱民.中国城市化:实证分析与对策研究[M].厦门:厦门大学出版社,2002.

[3] 辜胜阻,简新华.当代中国人口流动与城镇化:跨世纪的社会经济工程[M].武汉:武汉大学出版社,1994.

[4] 钟荣魁.城市化——人类生活的大趋势[M].成都:四川人民出版社,1992.

[5] 李基容.对立与统一——城市发展历史逻辑[M].南京:东南大学出版社,2003.

[6] 许珍.北部湾城市文化发展路径初探——以钦州市为例[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2012(3):34-36.

[7] 顾朝林.聚集与扩散—城市空间结构分析[M].南京:东南大学出版社,2000.

[8] 傅崇兰.中国特色城市发展理论与实践[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[9] 毕怀东.经营城市理念及方法的初步探索[J].重庆三峡学院学报,2004(6):51-53.

[10] 中国城市发展报告编委会.2001~2002中国城市发展报告[M].北京:西苑出版社,2003.