围海及填海造地的起因、发展及问题*

尹延鸿 尹 聪

①研究员,青岛海洋地质研究所,山东 青岛 266071;②博士研究生,国家海洋局北海海洋技术保障中心,山东 青岛 266033;中国海洋大学,山东 青岛 266100

围海及填海造地的起因、发展及问题*

尹延鸿①尹 聪②

①研究员,青岛海洋地质研究所,山东 青岛 266071;②博士研究生,国家海洋局北海海洋技术保障中心,山东 青岛 266033;中国海洋大学,山东 青岛 266100

填海造地;经济效益;上升效益极限填海面积;海洋侵蚀

当前的填海造地浪潮,是由于海陆地价差距巨大引起的。填海造地的经济效益,要站在全局角度用发展的眼光来看待,不能仅从陆地地价和填海造地成本的差价来估算,还应该考虑由此造成的海洋和陆地环境影响产生的经济损失、过量的土石方用量、造地完成后的后期维护费用等方面。填海造地面积应小于上升效益极限填海面积。大面积填海造地,特别是在水深过大的海域填海造地,可能会产生负的经济效益。

目前,中国海岸线长3.2万多千米,其中大陆岸线1.8万多千米,岛屿岸线1.4万多千米,是世界上海岸线最长的国家之一。1949年以后,沿着中国的大陆岸线,海岸带是侵蚀还是向海推进,这与不同的岸段、海岸带的类型、海平面升降和人类活动有密切关系。

中国海岸的主要类型为平原海岸、山地丘陵海岸和生物海岸。其中,平原海岸分为三角洲海岸和淤泥质平原海岸。三角洲海岸主要分布在黄河三角洲、长江三角洲和珠江三角洲等区域;淤泥质平原海岸主要分布在渤海的辽东湾、渤海湾和莱州湾以及长江三角洲以北的苏北平原等区域。生物海岸分为珊瑚礁海岸和红树林海岸。

总体来说,三角洲海岸由于沿河泥沙的输入,属于天然造陆的区域。例如,黄河三角洲造陆最快的时段是1956—1985年,在此其间三角洲新增陆地1496 km2,平均每年新造陆地近15 km2。山地丘陵海岸,特别是基岩海岸,海陆作用的结果是以侵蚀为主,因为基岩抗侵蚀能力强侵蚀速率较慢。1949年以后数十年的时段内,海平面升降属于厘米级范畴,可忽略不计。人类活动的作用则是至关重要的,人类活动使岸线向海推进,特别是在淤泥质平原海岸和三角洲海岸更加明显。沿着中国海岸带的大陆岸线,大部分岸段是向海推进的,小部分岸段(如岬角、一些基岩岸段、河流改道的原三角洲岸段等)处于侵蚀状态。其中,人类活动(围海及填海造地)对海岸带向海推进起了重要的作用。

围海与填海造地是人们开发、利用海洋空间资源的重要方式。2002年,中国《海域使用管理法》实施后,对围海与填海造地的管理逐渐严格起来,明确规定“国家严格管理填海、围海等改变海域自然属性的用海活动”。围海与填海造地是两个不同的概念,围海是在沿海修筑海堤围割部分海域的行为。围海可以分为两种:一种是单纯的围海,即在围割的海域范围内保留海水用于生产活动,这种用海,只是部分改变了海域的自然属性(如港池、盐田、虾池、鱼池等),并不形成土地;另一种是在围割海域之后,将海域内的水排干,或者数年后通过自然干燥及植被生长自然形成陆地,实际上也最终成了造地。填海造地是指用泥沙岩土等固体物质通过填海的方式,完全改变了海域的自然属性,直接形成土地。

中国的围海及填海造地活动,从二十世纪五六十年代就已开始,但规模较小。改革开放以来,特别是“十五”(2000—2005)以来,围海及填海造地规模及速度进一步加大。“十一五”(2006—2011)期间,围海造地规模及速度达到鼎盛时期。中国的几个大规模填海工程:举世瞩目的中国第一大填海工程——曹妃甸填海工程(规划填海310 km2)、天津的总填海面积超过100 km2的几个填海造地工程、山东龙口湾的填海工程(总体规划填海54 km2)都是在该时期轰轰烈烈地展开了。

自2012年开始至今,随着房地产的调控政策的陆续出台,填海造地的规模及速度有所回落,主要表现在新开填海项目有所减少,未完成的填海项目填海速度减缓或停止。

1 围海及填海造地的起因及发展

著名西汉文学家及史学家司马迁曾在《史记》中提到“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往”,围海及填海造地的起因,也与社会及经济效益密切相关。从大的层面来讲,围海及填海造地可能要从是否增加或维护国家国土或海洋权益、满足社会需求等。从小层面来讲,就是是否促进地方或企业发展、产生经济效益。因此,围海及填海造地的驱动力或重要因素为政府的引导、企业的积极性、民众的积极性、社会及经济效益等。笔者认为,最重要的因素有两个:社会及经济效益,只有获得明显的社会及经济效益,围海造地才有积极性;另一个就是政府引导,中国几次大的围海及填海造地浪潮,都与政府引导有关。

1949年以后,大致经历了四次围海及填海造地的浪潮。每次浪潮,其围海及填海造地的用途及发展需要都有明显区别。第一次浪潮是新中国成立初期的围海造盐池晒盐浪潮,这在战后百废待兴的时期,发展盐业是非常必要的;第二次浪潮是20世纪60年代中期至70年代,政府引导发展农业,围垦海涂扩展农业用地;第三次浪潮是20世纪80年代中后期到90年代初,改革开放、包产到户、扶植个体养殖户,特别是海岸带鱼虾养殖池的大量建造,造成滩涂围垦养殖热潮;第四次浪潮是20世纪90年代末开始至今,以房地产、制造业、旅游、港口用地为主线的填海造地浪潮。这次浪潮形成的主因,是随着房地产热而引起的陆地地价大幅度升值,而填海造地有较大经济效益。例如,香港由于陆地资源贫乏,现在的商业闹市、港区、部分公寓几乎都是建筑在填海造地工程之上。1994—2004年,香港填海造地32 km2。澳门也是人多地少,一些海区的浅滩就成了最好的填海造地资源。100多年来,澳门利用填海的方法使土地面积扩大了一倍。澳门1991—2007年共填海造地8.4 km2。福建2002—2007年填海造地面积112.13 km2。

根据海域使用管理统计数据,自2002年《海域使用管理法》实施以来至2009年底,国务院和地方各级政府共批准实施的填海面积为741 km2,主要用于建设临海工业、滨海旅游区、新城镇和大型港口基础设施等。围海和填海面积共同考虑的话,显然比该数据要大得多。

2 围海及填海造地应注意的问题

2.1 经济效益往往被高估

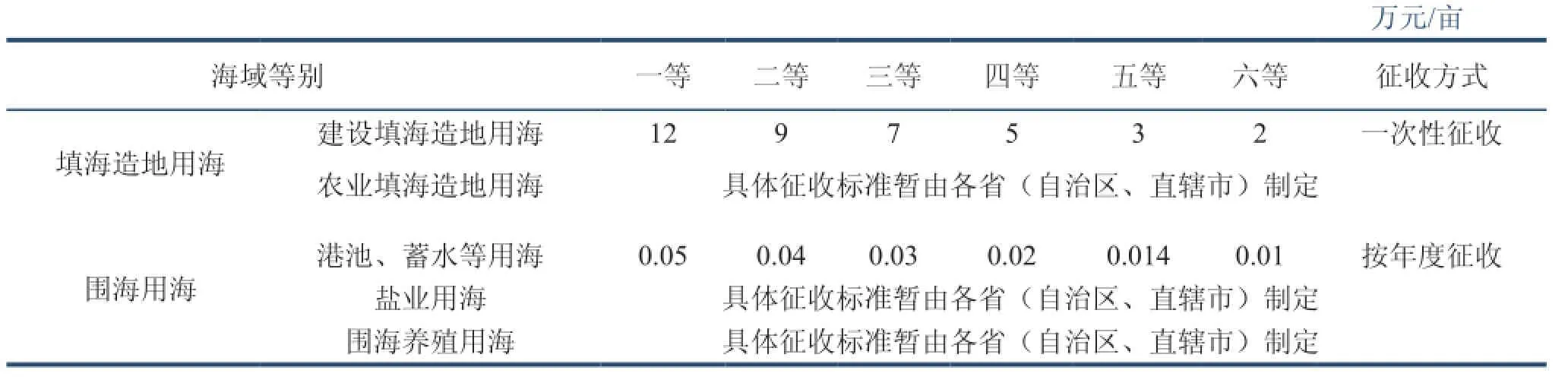

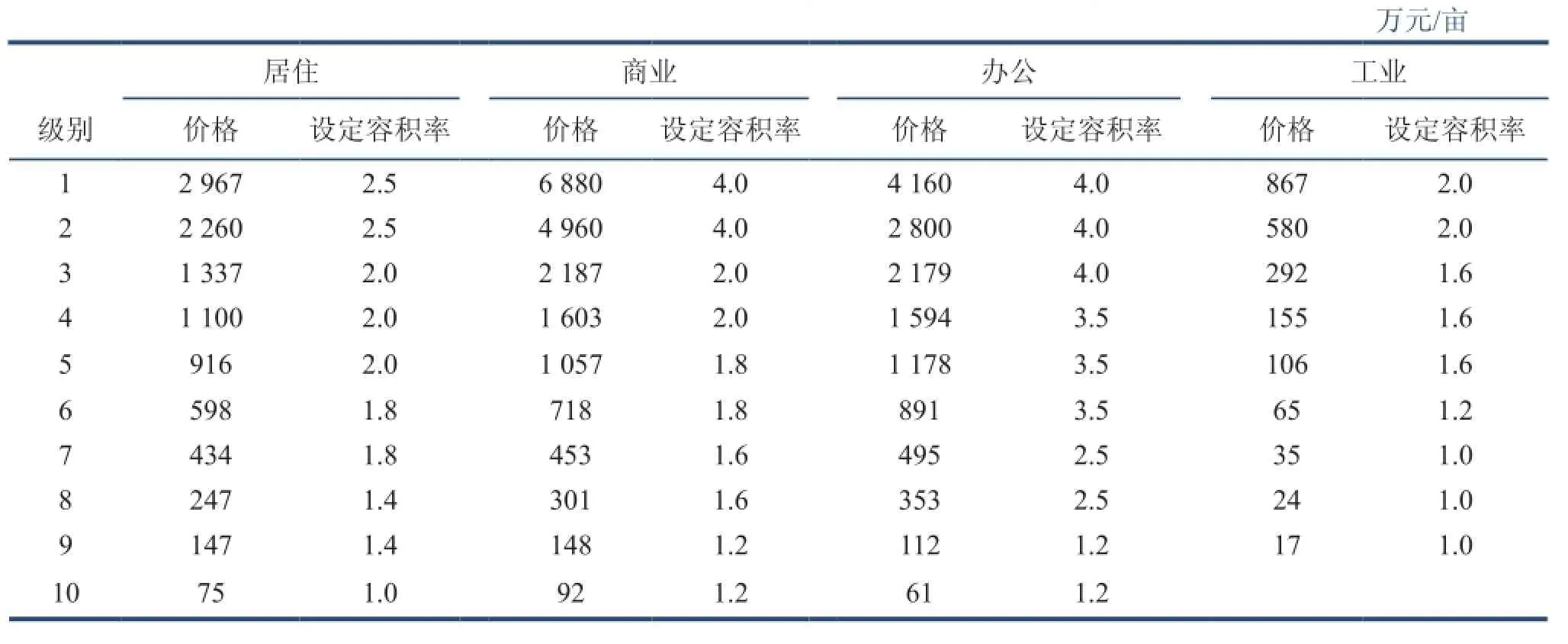

近年来,陆地土地价格飞涨,而海域地价非常便宜。海域的地价实际上是由海域使用金体现出来的,海域使用金是用海单位需要向国家或省级海域管理部门交纳的用海费用。和在陆地一样,只有得到国家或省的用海批准并交纳了海域使用金,才能得到相应的海域使用权。从表1可以看出,一等海域的海域使用金为12万元/亩,而6等海域的海域使用金只有2万元/亩。再看土地价格,以上海基准地价为例(表2),一般沿海城市的地价每亩也在几十万至几百万之间,即使和一等海域价格相比,也可以达到几十倍甚至几百倍的比例。因此有的建设单位计算成本时往往将海域价格忽略不计,只需要考虑把海域变成陆地时填海的费用,根据填海区域水深的不同,填海费用会有很大的差异,并以此来估算填海的经济效益。

表1 海域使用金征收标准(据财综[2007]规定)

表2 上海市基准地价成果表(基准日:2010年1月1日)

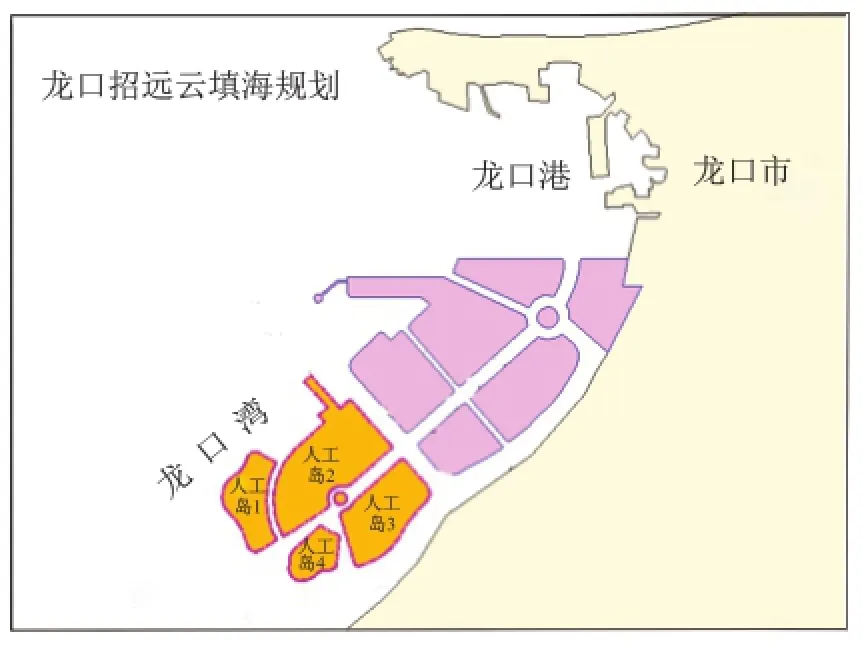

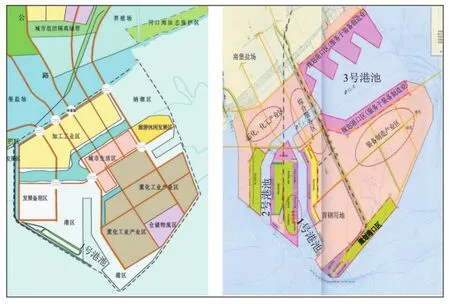

关于经济效益的估算,可以以龙口湾的填海成本估算为例。龙口湾的填海是山东省龙口市和招远市的填海,总体面积约54 km2,填海水深为0~11 m,是人工岛群型,总体规划图形看上去像是一条“大鱼”(图1)。

图1 山东省龙口湾填海工程规划简图

据规划部门初步估计,龙口湾填海工程需求土石方量为4~4.2 亿m3,总投资100~150 亿元人民币。该“鱼”的头腰部分(紫色区域)约35 km2,属于龙口市,规划已经获得国家批准并开始实施,计划2011—2014年填完。该“鱼”的尾部(黄色区域)约19 km2,属于招远市,还未实施。我们以投资100~150亿元的中间数字125亿元进行计算每亩填海造地的成本,54 km2约81 000亩,则成本为15.432 万元/亩。2011年媒体报道的另一估算数据为20 万元/亩,而2011年8月龙口市公示的一份土地挂牌文件显示,龙口市居住商业用地的起始底价约为77 万元/亩。故龙口湾填海看上去每亩可获得经济效益57~62万元,总经济效益为460~500亿元!但是,龙口湾的填海区域海水深度为0~11 m,平均水深5 m左右,并不浅,经济效益可能远没有看上去的那么大(后文还要进一步论述)。

笔者在《山东省海岸带不同岸段的填海造地适宜性分析及需要注意的问题》[1]一文中提出:龙口湾填海工程填海面积偏大,可能对龙口港将来有明显影响,会引起龙口港的淤积。该规划以“鱼”的脊椎骨为界,可分为南部(水深0~6 m)、北部(水深6~11 m)两个区域。 如果规划仅选南部区域进行填海造地,这样填海面积较小(约为24 km2),海水较浅,对龙口港以及对海洋环境影响较小,初步估计仅需土石方约1亿 m3(为总估算土石方量的1/4),投资约20~30亿元(为总投资的1/5),填海造地经济效益较高。北部区域水较深,填海工程花费大,对海洋环境影响大,经济效益较差。笔者建议在填海实施过程中应分期进行。第1期先填南部浅水区域,经济效益见效也快。第1期工程实施完成并开发利用后,再根据具体形势的发展,从对龙口港的淤积影响、海洋环境承受能力的检测结果等方面进行科学判断,确定是否需要进行第2期即北部区域的填海工程,或者是否需要修改第2期的规划。如果一下子将54 km2填海造地工程全面铺开,5年过去了(一般的规划实施周期是5年),海还没有填完,更谈不上产生经济效益了,更糟糕的是发现大面积填海并不是那么急需,花巨额投资在海中造出来的土地没有多少优质项目可以落实,难以产生相抵的经济效益甚至产生负的经济效益,那后悔可就晚了,造成经济损失可就大了。因此,一定要分期进行为好。但真正施工如何进行,是否分期,笔者不知。

可见,考虑围海及填海造地是否获得明显的社会及经济效益是非常关键的问题,而实际上,规划或建设单位往往仅从填海成本(人力、机械、运输、土石方等)加上海域使用金来估算每亩海域变成土地的造价;低估了或不愿意考虑海洋环境影响造成的经济损失,开采陆地土石方对陆地的环境影响损失,过量的土石方的用量所造成的资金缺口,后期的维护成本等。除此之外,部分项目还需要考虑对占用未到期的海域养殖户的经济补偿问题。因此,估算经济效益并不容易,并且往往被高估了。社会及经济效益估算应站在国家及人类全局来考虑,并用社会及自然发展的眼光来考虑才是合理的。

2.2 海洋及陆地环境影响往往被低估

众所周知,较大面积的填海一般要做海域使用论证及海洋环境影响评价报告,要论证工程项目对海洋环境的影响。但一般来说,为了项目能顺利上马报告书对海洋环境影响的论证往往是偏轻的,这样即能符合建设单位利益,也符合了海洋环境影响评价报告编写单位的利益。被否决的项目也有,但非常罕见。例如评价海洋工程对海洋生物的影响,一般仅考虑填海区域之内底栖生物(如蛤贝等)的损失,而认为浮游生物(如鱼虾等)会游泳,他们就跑掉了,没有损失。实际上,填海工程对浮游生物也有影响,并且不只对填海区域内而且对填海区域之外相当大的范围内的底栖生物及浮游生物都有影响。又如评价工程项目施工期间对海水混浊度的影响,报告书仅从减少海洋环境影响的方面考虑,建议在填海周边区域先做围堰,然后再进行填海,认为这样除排水口处对填海区域周边几乎没有什么影响。但是大规模的填海造地,实际施工时大部分是由陆地向海的推进式填海,没有做围堰。没有做围堰或许是因为水太浅,没法靠船,或者是因为费用太高建设单位不愿做等原因,最后还是演变成了由陆向海的推进式填海。这种方式的填海,容易操作,但对周边海域泥沙的扩散较严重,对海洋环境(包括海洋生物、海水物理化学、海洋动力等方面)影响也较大。一般来说,对海洋环境的影响较难估计,并且很难在短时间内体现出来,这样在填海工程中对海洋环境的影响很容易被低估。填海工程,有时需要开采陆地山体,进行土石方的开采及运输,对陆地环境的影响及开采运输产生的粉尘及噪音是明显的,而这些影响也容易被忽略。

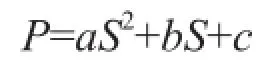

一些大的海洋工程,对海洋环境的影响是巨大的。以曹妃甸填海工程为例,在2003年工程初期首先开始修建通岛公路(一条长18.4 km,从陆地直通曹妃甸沙岛的公路),2004年9月底公路竣工,2005年全线通车。曹妃甸老填海规划以及通岛公路的修建阻断了浅滩潮道,即阻断了曹妃甸浅滩近东西向的潮流系统,危害老龙沟港口潜力区(老填海规划没有考虑到老龙沟一带是一个好的港口潜力区),并可能引起老龙沟深槽的淤积和危害海洋环境。 笔者在2005和2007年多次提出了保留浅滩潮道,保护曹妃甸外缘深槽和老龙沟深槽两个港口潜力区,缩小填海面积及保护海洋环境等诸方面的建议[2],引起了国家及河北省的重视,导致了对曹妃甸老填海规划的修改和促进了2007年下半年新填海规划的出台。新填海规划中开通浅滩潮道,恢复近北东东向的浅滩潮流系统(即开通纳潮河),并要在老龙沟上游修建一个非常大的港池(3号港池),使老龙沟港口潜力区得到了保护和开发利用,但新规划中填海面积仍然没有明显缩小[3-5](图2)。2007年底,曹妃甸填海工程已完成的填海区域如图3。随后填海进程逐渐慢了下来,甚至停止了。至今大致已完成规划填海面积的约1/3,主要集中在通岛公路以西的地区。首钢集团等企业搬迁进入曹妃甸,有港口又邻近京津,应该是有一定优势,一些企业、设施、道路已建立起来了,但仍然看到有大片的空闲土地,不知规划造地以后的项目是否都已落实。曹妃甸填海工程的取土方式主要是用船从海里抽沙取土(也包括从要建的港池中取土),对周边海域的环境影响是巨大的。现在曹妃甸填海工程已阶段性停止,消化利用已填成的面积和落实上面的建设项目是正确的,若持续的大面积继续填海、进一步危害海洋环境,项目不落实、还款压力大,就容易产生负效益。

图2 曹妃甸填海工程新规划图(右图)和老规划(左图)的对比图

图3 曹妃甸地形及已完成的填海面积影像(2007年10月)

2.3 土石方的用量往往被低估了

对于建设单位来说,填海主要是把土石方填到海里,因为在中国土石方本身可能不值钱,例如,曹妃甸填海从海中取土,谁收海中土的钱了?龙口湾填海工程是开山填海,山是属于国家的,不知山石本身是否计价?但由于用量大,开采、装卸、运输的人力物力的投入才是最主要的填海成本。填海需要多少土石方?经常把填海想象成在陆地上填一个大坑那样来估算土石方用量,但是实际上在海区填海,海洋侵蚀、地面沉降等作用会使土石方用量加大,有时甚至会增加很多,故土石方的用量往往被低估了。

2.3.1 沉积物压实作用

填海以后,沉积物有压实作用,这不仅是指所填土石方的压实作用,而且对所填土石方之下的沉积物也有进一步的压实作用。例如在曹妃甸地区,沉积了较厚的半固结、松散地层,其中第四系厚500~550 m。上面填海填得越厚,沉积物的压实作用造成的下沉越明显。

2.3.2 地面沉降

易于大面积填海的地区,往往是地面沉降区。中国有两大地面沉降区:上海地区和津塘地区。另外,黄河三角洲以及莱州湾等地也有一定沉降作用。前人的研究证明,与曹妃甸地区邻近的天津地区和黄河三角洲地区都有明显的地面沉降[6-11]。据研究,老黄河三角洲,地面沉降率曾大于10 mm/a,现代黄河三角洲地面沉降率约为2 mm/a[8]。万天丰[11]认为,现代渤海湾西部地区构造应力场的最大主压应力方向是NEE向,而先存的区域性主要断层走向也是近NEE向,造成所有主要断裂呈现为近南北向的拉张,因而使得天津、塘沽和曹妃甸地区成为沉降区。虽然近几年来曹妃甸地区由于盐田建设、养殖围海等人类活动,使海岸线逐步向海推进,但从地质演化历史来看,曹妃甸沙岛一带则是地面下沉和海洋动力的侵蚀使沙岛逐渐变低变小的。唐朝时,曹妃甸沙岛的面积比现在要大得多,并在其上建有曹妃殿[12-13]。史书记载约100年前还有人居住,但现在庙宇、房舍、渔铺已荡然无存,仅剩瓦砾仍能在曹妃甸沙岛上找到[14]。

2.3.3 海洋侵蚀作用

和以上两个作用比起来,有时海洋侵蚀作用是更重要的,特别是对于深度较大的填海造地工程来说更是如此。我们知道,现在的大面积填海造地,先做围堰的情况较少,大多数是由浅入深推进式填海。在非常浅的区域填海,例如,在天津海岸带,由于海水非常浅(水深0~2 m),海洋动力弱,海洋侵蚀作用就不明显。但对于较深的海域,海洋侵蚀作用就非常明显。例如在龙口湾的填海,填海规划的前缘已有8~11 m深,海洋侵蚀作用也就非常强。在海岸带附近,海水越深,海洋动力作用越强,新填的土受海洋侵蚀作用也越大,这是普遍规律。渤海最深的地方是渤海海峡的老铁山水道,对于渤海区域来讲那里海洋动力最强。

可以设想,沿海岸在单位区段内(例如在1 km宽的区段内),由浅入深地填海,你的填海能力决定了你的最大填海深度。因为总有一个深度,能够使你的填海能力与海洋侵蚀作用达到平衡,到了那时候,你再填也不能增加面积了,只能是白往大海里扔钱,连个响声也没听到。假如你的填海能力较小,例如,每天向海运10车土石方(这里想象成常见的大卡车拉的建筑垃圾那样的粒径),填海最大深度比如说可能是5 m;如果填海能力较强,每天可向海运100车土石方,填海最大深度比如说有可能为8 m;超过了这个深度,海洋侵蚀能力大于向海运土石方能力,填多少,大海就吃多少(但填海砂土石的扩散会明显危害海洋环境,尤其是对海洋底栖生物的损害),填海面积就不能向海进一步推进了。可见,有时填海的土石方用量被严重低估了,特别是海水较深处的填海。

2.4 后期维护成本往往被低估

假如海域或人工海岛被填好了,后期维护成本往往被低估,甚至建设单位往往没有考虑后期维护成本的问题。后期维护成本,最主要的还是抵御海洋侵蚀的问题。在较深处人工填出来的海岛,如果不维护,数十年后还存不存在都是个问题。海洋动力的侵蚀作用是非常强的,就算都是岩石的海岛也是战战兢兢,饱受创伤。例如,渤海海峡南部高山岛旁的姊妹礁全身都是由岩石组成,原是与主体海岛(高山岛)连在一起的,现在已成了远离母体、形单影只、缺臂少头的可怜姊妹花了(图4)。人工填成的海岛,其抵抗海洋侵蚀的能力可能比不了姊妹花的坚韧顽强。

图4 渤海海峡南部高山岛(左侧山体)与姊妹礁(右侧二礁)照片

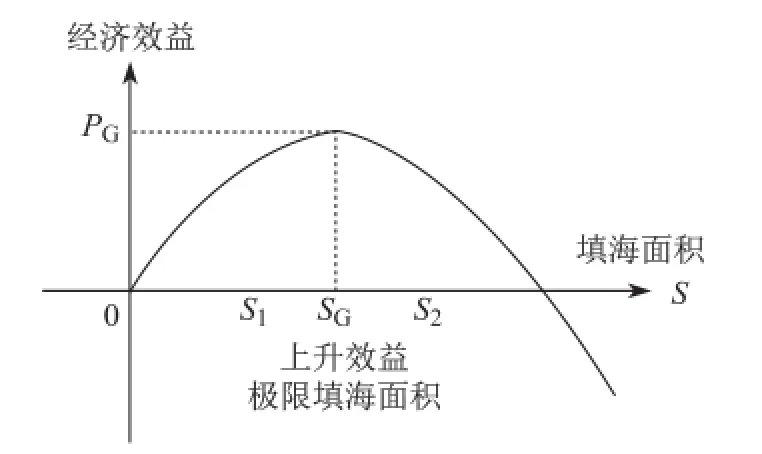

3 上升效益极限填海面积

笔者首次提出上升效益极限填海面积的概念[15]:在一个特定海区区域内,如果填海规划是合理的,又假定填海大致是从海水浅处向海水深处逐渐进行,随着海水深度的逐渐加大,单位面积的填海造地成本(包括海洋环境影响等成本)必然会越来越高,当高到一定程度,经济效益就不会再增加了,当经济效益达到最高时所对应的填海面积就是上升效益极限填海面积。超过这个上升效益极限填海面积,再继续向海水更深处填海,则经济效益就不升反降了。

经济效益与填海面积之间的函数关系可用二次函数来近似地描述:

式中:P为经济效益;S为填海面积;a、b、c为系数,a<0,a、b、c的数值大小可能受多种因素影响。如受水深,陆地与海洋的地价之差,填海造地产生的海洋环境影响,甚至时间等因素影响。

在某一个特定海区的一段时期内(例如数年之内),可以认为a、b、c是常数。该函数的图像大致是一个张口向下的抛物线(图5)。图中SG为上升效益极限填海面积,所对应的就是经济效益的最高点(PG)。上升效益极限填海面积SG与a、b有关,根据2次函数的极值关系可知:当SG=-b/(2a)时, PG=(4ac-b2)/4a。从图中可以看出,填海面积逐渐增大时, 例如在S1处,经济效益逐步上升,当填海面积到达SG时,经济效益达到了最大值PG;而当填海面积超过了SG时,例如在S2处,经济效益不升反降了;这说明,继续增加填海造地面积的花费(包括填海造地导致的海洋环境影响等损失)超过了创造的经济效益,所以经济效益下降了。故填海面积必须明显小于上升效益极限填海面积SG为好,甚至填海面积接近了SG都不是太好的,这时经济效益已不会明显上升,填海工作已近于徒劳了。填海面积一旦超过了SG时,那就是白往海里扔钱了。因此填海面积总有个限度,并不是越大越好。一般来说,一个地区的地形水深是固定的,如果海水深度越浅,海陆地价差别越大,填海对海洋环境的影响越小,则对应的上升效益极限填海面积就会越大。相反,如果一个地区的海水深度越大,海陆地价差别越小,填海对海洋环境的影响越大,则上升效益极限填海面积越小,甚至为0,即填海不能创造效益。由于a、b系数现在还难以确定,故准确估计一个特定海区的上升效益极限填海面积还是比较困难的。

图5 经济效益与填海面积之间的函数关系图像近似描述

值得指出,与填海造地的作用不同,建港或扩建码头的填海,虽然水较深,但填海面积一般非常小,故仍能产生较好的经济效益。

中国完成的填海造地工程,效益最好的估计当属香港、澳门。那里土地紧缺,海陆土地价差大,经济效益就较大。中国最大的3个区域的填海工程:曹妃甸填海工程、天津填海工程、龙口湾填海工程比较起来,天津填海工程效益较好,因为那里邻近大城市,海陆地价相差巨大,填海深度又非常浅(水深0~2 m),海洋环境影响较小,估计填海面积还在那个地区的上升效益极限填海面积SG之内。曹妃甸填海工程次之,填海规划水深多在0~5 m,海洋环境影响较大,海陆地价相差比天津填海工程小,现在完成了规划填海面积的大约1/3并暂缓或停止了填海,可能已达到或接近该区的上升效益极限填海面积SG;若按规划全部完成310 km2的填海,可能会产生负的经济效益。龙口湾填海工程经济效益较差,水深0~11 m,填海规划前缘海洋动力及侵蚀作用较强,后期维护费用高,海陆地价相差比天津小、可能与曹妃甸不相上下,虽然填海规划面积小于上述两填海工程,但估计已超出了该海区的上升效益极限填海面积SG,可能会产生负的经济效益。

4 结语

经济效益和政府引导是围海和填海造地浪潮的主导因素。最近一次填海造地浪潮,是由于房地产价格飞涨,海陆地价差距巨大引起的。 填海造地的经济效益,不能仅从陆地地价和填海造地成本(包括海域使用金)的差价来估算。还应该考虑海洋和陆地环境影响产生的经济损失、过量的土石方用量、造地完成后的后期维护费用等方面来考虑。要站在国家或人类全局角度并用发展的眼光来分析经济效益。大面积填海造地,特别是在水深过大的海域填海造地,往往会产生负的经济效益。在一个特定海区的一段时期内(如数年内),有一个相应的上升效益极限填海面积存在,填海造地不是面积越大就越好,超过这个面积填海,必然会产生负的经济效益。填海造地,要尤其重视对海洋环境的影响。要在确实非常需要并且能确定产生高的经济效益的情况下才能填海。要少填多察,循序渐进,分期进行。不可一轰而上,贪大求速,形成“烂尾填海工程”。

致谢 中国地质大学(北京)万天丰教授审阅了该文并提出了宝贵意见,在此致谢。

(2013年11月22日收稿)

[1] 尹延鸿. 山东省海岸带不同岸段的填海造地适宜性分析及需要注意的问题[J]. 海洋地质动态, 2010, 26(12): 35-39.

[2] 尹延鸿. 对河北唐山曹妃甸浅滩大面积填海的思考[J]. 海洋地质动态, 2007, 23(3): 1-10.

[3] 尹延鸿.曹妃甸浅滩潮道保护意义及曹妃甸新老填海规划对比分析[J]. 现代地质, 2009, 2: 200-209.

[4] 尹延鸿, 白伟明, 褚弘宪, 等. 曹妃甸填海工程阻断浅滩潮道后期老龙沟深槽的地形演化趋势[J]. 海洋地质前沿, 2012, 28(12): 1-5.

[5] 黎刚, 孙祝友. 曹妃甸老龙沟动力地貌体系及演化[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2011, 31(1): 11-19.

[6] 任美谔. 海平面上升与地面沉降对黄河三角洲影响初步研究[J]. 地理科学, 1990, 10(1): 48-57.

[7] 尹延鸿, 丁东. 山东北部粉砂淤泥质海岸冲淤速率及护岸研究,近海资源保护与可持续利用[M]. 北京: 北京科学出版社, 2001.

[8] 胡惠民, 黄立人, 王若柏. 黄河三角洲及其邻近地区现代地壳垂直运动与地面变形[J]. 黄河三角洲研究, 1993, 3: 17-20.

[9] YIN Y H, WANG Y R, LIU X Q. Types and distribution patterns of modern tidal channels along the Yellow River Delta coast [J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 1999, 17(4): 379-384.

[10] 赵松龄, 张宏才. 渤海地区近20万年以来的海面变化[J]. 海洋科学, 1985, 9(3): 10-14.

[11] 万天丰. 中国大地构造学纲要[M]. 北京, 地质出版社, 2003: 1-387.

[12] 夏东兴. 海平面上升对渤海湾西岸的影响与对策[J]. 海洋学报, 1994, 16(1): 61-67.

[13] 贾玉连, 柯贤坤, 许叶华, 等. 渤海湾曹妃甸沙坝-泻湖沉积物搬运趋势[J]. 海洋科学, 1999, 3: 56-60.

[14] 王艳, 柯贤坤, 贾玉连. 渤海湾曹妃甸80年代以来海岸剖面变化[J].海洋通报, 1999, 18(1): 43-50.

[15] 尹延鸿, 尹聪.“上升效益极限填海面积”概念的提出与讨论[J].海洋地质前沿, 2014, 30(6): 47-51.

The reasons, development and problems of the land reclamation

YIN Yan-hong①, YIN Cong②

①Professor, Qingdao Institute of Marine Geology, Qingdao 266071, Shandong Province, China; ② Doctor, North China Sea Marine Technical Support Center, State Oceanic Administration, Qingdao 266033, Shandong Province, China; Ocean University of China, Qingdao 266100, Shandong Province, China

The big wave of land reclamation nowadays is mainly caused by the great gap between the price of the land reclaimed from the sea and the land. The economic benefit of reclamation should be considered from the overall situation with the vision of development. In other words, it should be not only estimated from the price difference of the cost between land and land reclamation, but also other factors such as the economic loss generated by marine and land environment impact, which the excessive quantity of earth-rock and the maintenance expense after the reclamation project should be taken into account. The reclamation area should be smaller than the reclamation area of rising benefit limit. Land reclamation especially reclaimed in rather deep waters, for a large area, would lead to negative economic benefit.

land reclamation, economic benefit, reclamation area of rising benefit limit, marine erosion

(编辑:温文)

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.06.009

*国家自然科学基金(40876033)资助