全球阻击埃博拉病毒病

杨先碧 (本刊特约记者)

全球阻击埃博拉病毒病

杨先碧 (本刊特约记者)

早在2014年8月6日,利比里亚总统埃伦·约翰逊-瑟利夫就认为,埃博拉病毒病疫情蔓延已经威胁到“国家存亡”,因而有必要采取特别措施。紧急状态当天即时生效,为期90天。然而,埃博拉病毒病的可怕程度超过了利比里亚总统的预期,90天之后该病依然没有受控的迹象,仍然继续蔓延。据世界卫生组织(WHO)2014年11月28日公布的数据显示,在埃博拉疫情最为严重的塞拉利昂、几内亚和利比里亚三国,埃博拉病毒感染者人数已经达到16 169人,死亡人数为6928人。在三个国家中,利比里亚疫情最为严重,7244个感染病例中已有4181人死亡。埃博拉病毒来自何方?它为何有如此可怕的“魔力”?我们将采取什么样的措施才能阻止埃博拉病毒病的蔓延?

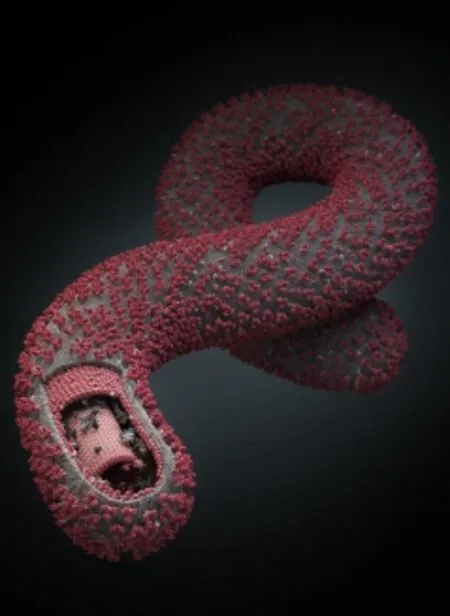

埃博拉病毒的三维模型(图片来源:美国CDC)

埃博拉病毒的结构模型(图片来源:Ivan Konstaninov, Visual Science, Moscowv)

埃博拉病毒有什么特征

埃博拉病毒病(Ebola virus disease,EVD)是由埃博拉病毒引发的一种致死性传染病,又名埃博拉出血热(Ebola haemorrhagic fever,EHF),部分型别感染的病死率可高达90%。埃博拉病毒(EV)属丝状病毒科,为不分节段的单股负链RNA病毒。病毒呈长丝状体,可呈杆状、丝状、“L”形等多种形态。毒粒长度平均1000 nm,直径约100 nm。病毒有脂质包膜,包膜上有呈刷状排列的突起,主要由病毒糖蛋白组成。埃博拉病毒基因组是不分节段的负链RNA,大小为18.9 kb,编码7个结构蛋白和1个非结构蛋白。

埃博拉病毒分为5个不同的基因型,即本迪布焦型(Bundibugyo ebolavirus,BDBV)、扎伊尔型(Zaire ebolavirus,EBOV)、莱斯顿型(Reston ebolavirus,RESTV)、苏丹型(Sudan ebolavirus,SUDV)和塔伊森林型(Tai Forest ebolavirus,TAFV)。BDBV、EBOV 和SUDV主要与这几十年非洲反复暴发的EVD有关, EBOV是其中最易致病且致死的,致死率将近90%,这次疫情爆发的就是这一病毒分型。RESTV和TAFV则对人类没有严重危害,其中RESTV主要出现在菲律宾和中国,可以感染人类,但目前尚无发病和死亡报告。

研究发现,埃博拉病毒对热有中度抵抗力,在室温及4 ℃存放1个月后,感染性无明显变化,60 ℃时灭活病毒需要1小时,100 ℃时5分钟即可灭活。该病毒对紫外线、γ射线、甲醛、次氯酸、酚类等消毒剂和脂溶剂敏感。埃博拉病毒攻击人体导致的主要病理改变是皮肤、黏膜、脏器的出血,多器官可以见到灶性坏死。肝细胞点、灶样坏死是本病的典型特点,可见小包含体和凋亡小体。

埃博拉病毒显微图片(图片来源:Israel News Agency Staff)

埃博拉病毒来自哪里

“埃博拉”是扎伊尔(即刚果民主共和国)北部的一条河流的名字。1976年,一种不知名的病毒光顾这里,疯狂地虐杀“埃博拉”河沿岸55个村庄的百姓,致使数百生灵涂炭,有的家庭甚至无一幸免,“埃博拉病毒”也因此而得名。尽管医学家们绞尽脑汁,做过许多探索,但埃博拉病毒的真实“身份”,至今仍为不解之谜。没有人知道埃博拉病毒在每次大爆发后潜伏在何处 ,也没有人知道每一次埃博拉疫情大规模爆发时,第一个受害者是从哪里感染到这种病毒的。

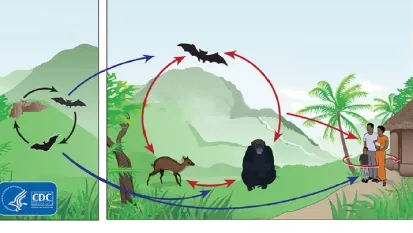

研究表明,埃博拉病毒可在人、猴、豚鼠等哺乳动物细胞中增殖,对非洲绿猴肾细胞(Vero)和实验用增殖表皮癌细胞(Hela)等细胞敏感。科学家推测,人类最初感染埃博拉病毒病是密切接触了感染动物的血液、分泌物、器官或其他体液。这些动物包括非人灵长类动物如猴、大猩猩和黑猩猩,以及其他哺乳动物包括果蝠(狐蝠科,一种以水果为生的热带大蝙蝠)、森林羚羊和豪猪等。这些动物在非洲的热带雨林中非常常见,而当地人又有食用这些丛林肉类的习惯。通过处理患病或死亡动物而感染的人类,将病毒引入社区,进而造成大规模的人际传播。

基于目前已有证据——在埃博拉病毒病流行区域的丛林中发现果蝠体内存在与流行株高度同源的埃博拉病毒核酸片段,科学家认为埃博拉病毒的自然宿主很可能为狐蝠科的果蝠,尤其是锤头果蝠、富氏前肩头果蝠和小领果蝠,但其在自然界的循环方式尚不清楚。

埃博拉病毒在自然界中的可能传播途径(图片来源:美国CDC)

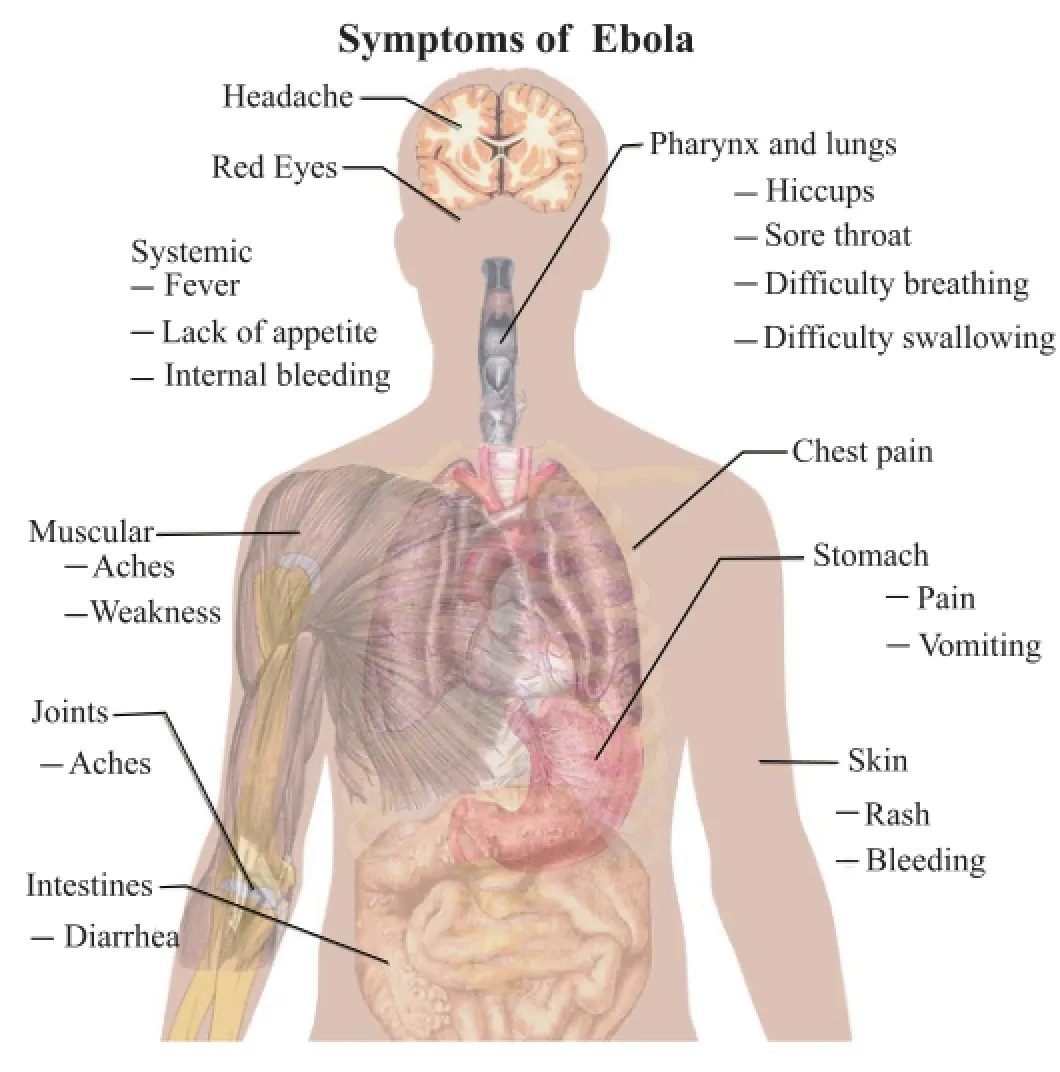

埃博拉病毒病患者有哪些临床表现

埃博拉病毒病的潜伏期差异较大,为2~21天,这也在一定程度上增加了流行病学控制的难度。典型的症状和体征是突发性发热、剧烈无力、肌痛、头痛和咽喉痛,与疟疾或登革热类似。随后出现呕吐、腹泻、皮疹和肝肾损伤,在某些情况下,并发内出血和外出血,进而出现肾衰、呼吸困难、低血压、休克和死亡。从出现一般症状到重症往往进展迅速。感染者在潜伏期不具有传染性,一旦发病,患者即具有传染性。该病只能通过实验室检测加以确认,会出现白细胞计数及血小板计数的下降,肝酶水平的升高。

由于埃博拉病毒病的早期症状包括发热、头痛、肌肉痛和咽喉痛,稍后会出现呕吐、腹泻和肝肾功能损伤。这些症状可能很难与疟疾、伤寒症或霍乱区分,因此初期感染者可能被误诊,确诊主要依靠实验室检测。埃博拉病毒病患者只有在后期会出现内部和外部出血症状,外部出血通常在口鼻处。有些患者在感染埃博拉病毒48小时后便不治身亡,而且他们都“死得很难看”,病毒在体内迅速扩散,大量繁殖,袭击多个器官,使之发生变性,坏死,并慢慢被分解。患者先是内出血,继而七窍流血不止,并不断将体内器官的坏死组织从口中呕出,最后因广泛内出血、脑部受损等原因而死亡。由于埃博拉病毒病尚无有效治疗方法,绝大部分患者只能在痛苦和绝望的等待中死去。

由于埃博拉病毒病较高的致死性,加上目前尚未有任何疫苗被证实有效,美国疾病预防控制中心(CDC)将其列为A类可能的生物武器战剂。该类战剂以人际传播、较高的致死率、可在人群中造成恐慌以及无特效治疗措施为特点。美国CDC还要求,必须在四级生物安全水平的实验室中进行埃博拉病毒病的研究。

埃博拉病毒所引发的全身性症状(图片来源:美国CDC)

如何才能治疗埃博拉病毒病

尽管埃博拉病毒病疫情越来越严重,科学家仍然束手无策,他们尚未发现对埃博拉病毒病有明确疗效的药物、疫苗或技术手段,一些流传着网络上的特异性治疗方法属于谣言。不过,医院并不会因为没有特异性治疗方法而放弃对患者的治疗。埃博拉病毒病患者往往会出现脱水,医院通过静脉注射或者口服补液的方式对患者进行电解质补充。对病情严重的患者进行强化的支持性治疗,比如采取合适的方法使病毒的侵入最小化,及时补充损失的血小板等,让患者自身的免疫系统来对付病毒。虽然不少患者不治身亡,但是部分患者在得到适当的医治后可康复。

尽管目前埃博拉病毒病来势汹汹且无药可治,科学家并没有停止药物或疫苗的研究步伐。美国研究人员对20名健康人进行的测试显示,一种试验中的埃博拉疫苗似乎是安全的,并且对埃博拉病毒产生了强烈的免疫响应。第一阶段的试验结果已经发表在最新出版的《新英格兰医学杂志》上。美国马里兰州贝塞斯达市国家过敏症与传染病研究所(NIAID)所长安东尼·福西(Anthony Fauci)表示:“总之,我想说这是一个成功的1期研究。”美国国立卫生院(NIH)下属的NIAID与位于英国伦敦的葛兰素史克公司(GSK)共同开发了这种疫苗。这种在美国进行的测试疫苗源自能够引发感冒的黑猩猩腺病毒,研究人员使其表达了来自两种埃博拉病毒(扎伊尔型和苏丹型)的蛋白质。NIAID招募20名18岁至50岁的健康成年人进行1期临床试验,主要测试其在人体中的安全性,其中一半人接受较低剂量的注射,另一半接受较高剂量的注射。NIAID发表声明说,接受注射4周后,20名志愿者的血液内全部产生埃博拉抗体,其中接受较高剂量注射的志愿者血液内产生的抗体水平较高。此外,一些志愿者体内还产生了一种叫做CD8T细胞的免疫细胞。此前动物试验显示,这种细胞在保护接种者不被致死剂量病毒感染的过程中发挥了关键作用。研究还显示,疫苗注射在所有志愿者体内都没有产生严重副作用,只有两人在接种高剂量疫苗后出现短暂高烧,并在服用退烧药后24小时内退烧。

美国研究人员还开发出名为“ZMapp”的治疗埃博拉病毒病的药物。2014年8月29日《自然》杂志发表的结果显示,美国马普生物制药公司与美国国家卫生研究院、美国军方和加拿大公共卫生局共同在猴子身上作药物试验,治愈了全部18只感染埃博拉病毒的猴子,实验疗效达到百分之百。ZMapp来自感染埃博拉病毒的实验动物体内产生的抗体,是一种单克隆抗体合成药。这种药物由三种单克隆抗体混合制成。这些单克隆抗体是从一组烟草属芳香植物或灌木中获得的,需要先让烟草感染经过改造后的抗体蛋白,然后烟草开始生长,大约一星期后,才能生产出足够的原料来制造治疗埃博拉病毒的药物。

与此同时,其他国家研制的埃博拉病毒病药物或疫苗也正处于临床试验的快速通道上。由加拿大公共卫生局研发的一种埃博拉疫苗也正在美国和瑞士等国开展一期临床试验。日本富山化学工业公司发现,其研制的流感治疗药物法匹拉韦(favipiravir)能有效阻止细胞内的病毒增殖,在对抗埃博拉病毒方面很可能具有一定的疗效。富山化学工业公司的研究人员表示,由于流感病毒和埃博拉病毒结构类似,都是RNA病毒,所以法匹拉韦有可能阻碍埃博拉病毒在细胞内增殖,从而遏制感染。

医护人员对埃博拉病毒病患者住处消毒(图片来源:Nigerian News Portal)

如何阻止埃博拉病毒病进一步蔓延

目前,唯一阻止埃博拉病毒病蔓延的方法是把已经感染的患者完全隔离开来。虽然埃博拉病毒具有高度传染力,但即使有人受到传染,只有在病症出现后,病毒才会传播开来。健康人通过破损的皮肤或黏膜直接接触埃博拉病毒感染者的血液、分泌物(如粪便、尿液、唾液、精液)而感染,或通过破损皮肤或黏膜接触被患者体液污染的物品如衣物、床单或用过的针头而感染。不同于SARS和流感,埃博拉病毒病并不通过空气进行传播,这在一定程度上降低了该病的传播风险。但是,照顾患者的医生护士或家庭成员,和患者密切接触后可被感染。有时感染率可以很高,如苏丹1976年流行埃博拉时,与患者同室接触和睡觉者的感染率为23%,护理患者的亲友或医务人员感染者为81%。虽然如今的医务人员的防护知识比30多年前要丰富得多,但是还是有一些医务人员不幸以身殉职。其原因可能是未穿戴个人防护用品,或在诊疗护理患者时未严格执行感染控制措施。截至2014年11月30日,在处于对抗埃博拉病最前线的各国医护人员中,总计有592例感染,其中340人不幸身亡。

由于只要患者血液和分泌物中带有埃博拉病毒就具有传染性,因此感染的患者应由医护人员密切观察,并进行实验室检查,确保在出院前患者体内已无该病毒。只有确定患者不再具有传染性,医护人员才能让其回家。世界卫生组织还发现,埃博拉病毒在精液中可以存活至少82天。因此,世界卫生组织告诫那些患此病后病愈的男性,自开始出现症状后的三个月内须使用避孕套。世界卫生组织在一份声明中说,“由于在这段时期,埃博拉病毒有可能通过性交传播,他们应该在出现病症后的三个月内避免性交,如果无法节欲,就要使用避孕套。”在对43名患者的四项研究中,其中三名病愈男子精液中的病毒存活期,自他们出现病症时算起,分别为40天、61天和82天。

按照控制传染病的常规做法,只要从被检测者中找出患者并将他们隔离,便有助控制疫情。如何找到那些潜在的埃博拉病毒携带者进行隔离?埃博拉病毒感染者通过发病症状往往难以确认,只有通过科学检测才可确认。自2014年3月暴发埃博拉疫情以来,美国、西班牙、马里、尼日利亚等国相继报告了输入性或本土感染病例。埃博拉疫情向疫区以外其他国家逐步扩散的趋势,引起全球广泛关注和高度警惕,世界卫生组织多次召开紧急会议,希望各国做好应对准备。

2014年8月,我国国家食品药品监督管理局展开应急部署,开通诊断试剂应急审批渠道。在国家和军队相关科研项目资助下,由军事医学科学院组织专家连夜奋战,联合攻关,对研制的埃博拉病毒核酸检测试剂进行了中试生产、检定和临床考核,并于9月份完成注册资料申报。目前,该试剂已经在我国赴西非移动P3实验室检测队使用,成功检测样本近1700份,其中阳性标本近850份。检测结果表明,该试剂无论在准确性和灵敏性方面都十分满意,为疫情地区确诊病情、隔离患者、及时有效防控疫情发挥了关键作用。

欧盟的欧洲移动实验室(EMLab)在此次阻击埃博拉病毒病的“战斗”中也发挥巨大作用。这种“移动实验室”一直就是为应对突发疫情而设计的,其检测范围覆盖全球多种威胁巨大的病毒,埃博拉疫情使其有了发挥作用的实战机会。法国科学家说,他们研制出一种简便的塑胶工具,可以在15分钟以内,验出病人是不是感染了埃博拉病毒。这种病毒的测试方式,和传统验孕方式十分相似,不需要专业设备。只要抽取病人的一滴血液、尿液或其他体液,滴在一块小塑胶板上,塑胶板上面有一种物质对病毒会产生反应,可以在15分钟以后就会检测显示出结果。

日本长崎大学的研究人员也开发出高效检测埃博拉病毒的方法。这种方法名为逆转录-环介导等温扩增法,主要通过增加病毒固有基因来进行检测。新方法无需特殊仪器,得出结果的时间从以前的2小时缩短到30分钟,在缺乏医疗设备的发展中国家也能简便使用,并且非常适合人员流动频繁的机场等场所防疫。

埃博拉病毒会迅速变异吗

随着埃博拉病毒病病例的增多,人们开始担忧埃博拉病毒会变得更具传染性和更致命。它们会随着时间的推移而变得更加凶猛吗?它们会通过变异来逃避诊断测试或疫苗吗?要回答这些问题,就对埃博拉病毒进行基因组测序。非洲和欧洲实验室的冰箱里存放着取自埃博拉患者的数千份血液样本,这些都可以用于测序。英国爱丁堡大学研究传染病的进化生物学家安德鲁·朗伯特(Andrew Rambaut)表示,除了要回答有关其毒性的问题外,基因数据还能揭示疾病流行的细节,包括传播特点以及病毒从动物宿主传播到人类需要多久。“如果可以及时完成检测,就可以确切了解到发生了什么。”

2014年8月,研究人员公布了塞拉利昂78位患者感染的埃博拉病毒的99个基因组,让全世界能够近距离看到埃博拉病毒分子。该分析包含了当时塞拉利昂已知的一半多病例。研究结果一经确定,科学家就将基因数据放置在了公共数据库中。这些数据揭示了在塞拉利昂疫情初期,病毒在人际传播时是如何变化的,在之后的病例中,一种变体消失,而另一种则凸显出来。

仅靠血液样本不足以进行基因组学研究,研究人员还至少需要知道每位患者来自哪里,理论上还需要患者存活或死亡等临床信息。欧洲移动实验室(EMLab)联盟协调人斯蒂芬·格恩塞(Stephan Gnther)说:“只有当获得这些数据后,你才能找到对测序有用的信息。”但由于记录质量不一,这些信息通常已经丢失。他和同事目前正与无国界医生组织和世界卫生组织进行合作,以便将样本和相关信息进行匹配,但他表示,建设数据库是一项耗时耗力的工作。

直接测定来自于血样的病毒基因组序列,有着很多的挑战。样本含有很少量的病毒RNA,被人类RNA严重污染,而炎热的天气会导致病毒RNA材料的快速降解,生物安全措施为处理样品带来了更多麻烦。这样,被测定的埃博拉病毒基因组就少之又少。美国布罗德研究所克里斯蒂安·马特朗加(Christian Matranga)等人,已经发现了一种测定埃博拉病毒基因组的新方法,可使人类RNA污染物从80%降低到小于0.5%。研究小组最初开发了一种方法,用于测定拉沙病毒,这种病毒可引起西非流行的出血热。他们定义了一种实验室程序,利用酶和化学试剂,几乎能够完全去除拉沙热样品中的人类RNA污染物。新方法可以帮助研究人员了解埃博拉病毒的进化,阐明病毒的传播,并允许更深入地探索病毒基因组,包括病毒的生物学特性与复制过程。

“虽然基因数据还表明,埃博拉病毒正经历快速变化,但这并不一定表明它正变得越来越危险。”朗伯特说,“大部分RNA病毒突变都很迅速,但适应性和功能性改变却是很慢的过程。根据目前的研究结果,我们尚未找到埃博拉病毒会迅速改变生命周期或传播模式的证据,所以人们不必过度担忧。”

为何埃博拉病毒病防控难度很大

这次在西非暴发的埃博拉病毒病,主要是由于人与人之间的直接或间接接触传播造成的。基于科学家对埃博拉病毒本质的理解,结合非洲地区的社会经济学特点,多种因素构成了当前埃博拉病毒病的防控困境。

首先,目前尚无许可的治疗埃博拉病毒病的药物或预防可用的疫苗。尽管在美国和加拿大有几种候选的药物和疫苗已经在动物实验中取得令人鼓舞的成效,但离临床试验和上市仍有较大距离。这使得对埃博拉病毒病的防控工作步履维艰,同时增加了公众的恐惧。此外,国际社会向相关组织施加压力,探讨在流行地区应用尚未批准上市的实验性药物的伦理学问题,如管理不当,势必给流行地区带来新的健康风险。

其次,埃博拉病毒病在西非的蔓延速度已经超过其防控部署能力。世界卫生组织总干事陈冯富珍在一次新闻发布会上称,在西非国家肆虐的埃博拉疫情是该疾病近40年历史上最大、最复杂、最严重的一次。该病毒新病例出现如此迅速,以至于远远超过卫生部门的遏制能力。无国界医生组织(MSF)将这次疫情暴发描述为“失控”,入院患者不断增加,体力过度消耗的医务工作者仍然要远赴偏远地区寻找拒绝寻求帮助的患者,该组织的处理能力已经达到极限。

第三,疫区民众对疾病缺乏科学的了解。虽然非洲多次爆发埃博拉病毒病,但是由于非洲民众普遍文化程度较低,对埃博拉病毒病缺乏科学的了解。加之当地不少人由于长期贫困而没有就医的习惯,从而导致疾病的蔓延。一些患者因不愿死于隔离病房,远离朋友和亲人的照顾,选择藏在家中或求助于传统医药,而不是到当地医疗机构寻求医治。一些地区的居民甚至害怕医务工作者将病毒引入社区,因此抗拒医务工作者进入社区排查,甚至以暴力威胁国际援助小组。

运送埃博拉病毒病患者尸体需采取严格的防护措施(图片来源:KaroMAZA.com)

第四,埃博拉病毒病流行地区特殊的丧葬习俗是疾病传播的重要危险因素。人们与死者尸体直接接触,是埃博拉病毒传播的重要方式。因此,人们在处理死者尸体时,必须穿戴具有较好保护性的防护服和手套,并将死者立即掩埋。WHO建议死者要由经过培训和严格防护的专业人员进行埋葬。然而,埃博拉病毒病流行地区大多实施土葬,送葬者往往会与尸体有直接接触,这在埃博拉病毒的传播过程中发挥重要作用。

世界卫生组织曾经发起计划,希望截至当地时间2014年12月1日,能够在西非埃博拉疫情最严重的三国隔离70%的患者,并安全埋葬70%的死者。然而,最新的情况显示,这一计划难以完成。根据WHO提供的最新情况,在疫情最严重的几内亚、利比里亚和塞拉利昂中,只有几内亚接近完成这一目标。在利比里亚,仅有23%的案例被隔离,而仅有26%需要被埋葬的遗体获得了恰当的葬礼。在塞拉利昂,这两个数字则分别为40%和27%。

2014年11月21日,联合国秘书长潘基文在新闻发布会上表示,在埃博拉应对策略得以落实的地方,已经出现一些令人欢迎的进展;只要国际社会继续加大应对埃博拉行动的力度,那么西非有希望在2015年年中控制甚至结束埃博拉疫情。

(2014年12月2日收稿)

(编辑: 沈美芳)

Beating Ebola virus disease needs global collaboration

YANG Xian-bi

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.06.010