我们的任务已载入史册

关 毅 (本刊特约记者)

我们的任务已载入史册

关 毅 (本刊特约记者)

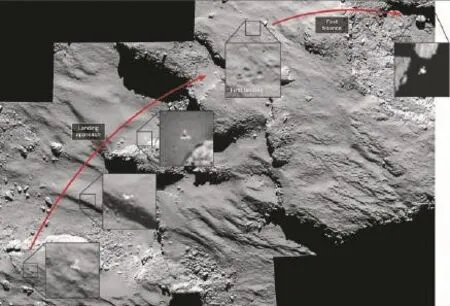

飞行10年、距离地球5亿多千米、7小时成功着陆、工作60小时。作为第一个在彗星上降落的人类探测器,“菲莱”创造了历史。正如欧洲航天局局长让-雅克·多尔丹所说,这是人类文明的一大步,“我们的任务已载入史册”。

着陆器“菲莱”登陆彗星表面(图片来源:欧洲航天局)

彗星着陆器“菲莱”带着遗憾进入休眠

欧洲航天局在几天里经历了大起大落:10年追星的“罗塞塔”探测器终于飞抵彗星“丘留莫夫-格拉西缅科”,并成功释放着陆器“菲莱”登陆彗星表面。但仅仅过了约60个小时,“菲莱”就因为电力问题遗憾地进入了休眠状态。

欧洲航天局2014年11月15日清晨证实,“菲莱”由于电力不足已经休眠,与地球失去联系。“我有点累了,你们收到我的所有数据了吗?我得打个盹……”在推特上发布这条消息后不久,“菲莱”便不再“说话”了。

所幸,“菲莱”着陆以后获取的实验数据都已传回地球。14日深夜至15日凌晨,“菲莱”与地面控制人员最后一次通信,持续大约两小时。在此期间,它接受指令,旋转35度,将身上较大的太阳能电池板朝向阳光,并抓紧最后时间,把所有的实验数据传回地球。

“菲莱”就这样沉睡不醒了吗?欧洲航天局说,除非太阳能电池板获取足够光照并转化成足够电力使“菲莱”苏醒,否则地面控制人员无法与“菲莱”建立联系。

从与母船分离,奔向彗星,到电力耗尽,进入梦乡,“菲莱”亮相数十个小时,创造了历史,牵动了人心。

“菲莱”与母船“罗塞塔”分离后,奔向目标彗星“丘留莫夫-格拉西缅科”。此时,距离“菲莱”与“罗塞塔”升空,开始追星之旅已过了十年多,目标彗星距离地球5亿多千米。

离开母船后,“菲莱”从22.5 km外飞向彗星表面。由于“丘留莫夫-格拉西缅科”引力只有地球的十万分之一,“菲莱”花了约7个小时才成功着陆。它由此完成人造探测器的首次彗星登陆。

与其他彗星不同,“丘留莫夫-格拉西缅科”的外形并不像土豆,而是“连体儿”,形似一只橡皮鸭。按计划,“菲莱”要落在“橡皮鸭”头部的一处平坦区域。为了防止它弹走,科学家们为它设计了冰螺栓、“鱼叉”等锚定装置,还在其顶部安装了一个推进器,以确保它在降落时固定在彗星表面。

然而,十年前的设想并没有完全实现:推进器失灵,“鱼叉”在着陆后也没有按计划射出。“菲莱”在“橡皮鸭”脑袋上弹跳两次,最终落在彗星上一处峭壁的阴影之中。

按照设计,“菲莱”的主电池只能维持大约60个小时。在那之后,“菲莱”必须依靠太阳能电池才能继续工作。然而,在目前所处位置,“菲莱”不能完全晒着太阳,只能看着电力一点点耗尽。

欧洲航天局说,尽管“菲莱”处在艰难的环境下,但它仍然完成了预定任务,登陆彗星后启动了携带的所有实验设备,包括启动一个钻探设备,从距离彗星表面25 cm深处提取样本。科学家们正在分析“菲莱”传回的数据,以确认所有实验是否已完成。

尽管没能在理想的地点登陆并开展更深入的取样分析,“菲莱”仍然创造了历史。科学家们认为,彗星保存了太阳系形成初期的很多信息,有可能是地球上水和生命的来源,研究彗星有助揭开太阳系形成甚至地球生命起源的奥秘。

欧航局局长让-雅克·多尔丹说,这是人类文明的一大步,“我们的任务已载入史册”。

科学家发现最小有水系外行星同时拥有罕见晴朗大气层

天文学家日前发现了一颗含有水的最小太阳系外行星——这是颗海王星大小的天体,并且更为罕见的是,这颗系外行星同时拥有非常晴朗的天气。通常情况下,科学家研究的其他一些小型系外行星都具有多云的大气层。

美国马里兰大学帕克分校天文学家Jonathan Fraine表示:“这是我们迄今为止发现的能够透过大气层看清一切的最小的系外行星。”他说:“事实上这种晴朗的天气条件是非常重要的。”

Fraine及其同事在最新出版的《自然》杂志上描述了这颗系外行星的大气情况。这颗编号为HAT-P-11b的系外行星位于天鹅座中,距地球约38秒差距(约124光年)。

行星的大气成分蕴藏着行星形成与起源的线索。此前人们已成功在一些系外行星大气中找到水蒸气,但这些行星都是“块头”更大的类似木星的气态巨行星。

天文学家已经拼凑出一些系外行星的大气细节,并试图找到一颗与地球具有类似大气条件的类地行星。然而迄今为止,系外行星大气中的云层通常会阻碍他们的观测工作。

天文学家首次在“系外海王星”中找到水蒸气(图片来源:David A. Aguilar/CfA)

然而HAT-P-11b却不是这样。Fraine研究团队利用美国国家航空航天局(NASA)的哈勃空间望远镜和斯皮策空间望远镜,观测了随着这颗系外行星从其母星前掠过,导致后者光线变暗的过程以及在这一行星凌日过程中光谱细节的变化。当系外行星运行到恒星的一侧以及离开恒星的另一侧时,天文学家能够短暂地两次瞥见这颗行星的大气情况。

在观察了氢和氧如何吸收特定波长的恒星光线后,科学家认为这颗系外行星的大气层中存在着高水平的水蒸气。除了水蒸气外,在这颗行星的大气中,还发现了大量的氢气和其他一些未知分子。让研究人员感到惊讶的是,信号的强度表明,这颗系外行星的大气层中竟然没有云团,从而使得哈勃空间望远镜能够看得一清二楚。

在HAT-P-11b表面发现了晴朗天空让Fraine及其同事惊讶不已。他说:“我们真是太幸运了。”

Fraine强调,在接近这颗系外行星表面的地方可能依然有云层存在。如果飞行员能够穿越HAT-P-11b的大气层,他们可能会看见下面低洼蓬松的云彩,同时抬头会看见清晰的天空。

在系外行星的大气中发现水并不让人感到惊奇。但伊利诺伊州芝加哥大学系外行星天文学家Kevin Stevenson指出,一览无余的视野也使得天文学家能够推断在行星的内部存在多少岩石和水冰。水分所处的位置排除了有关HAT-P-11b内部的几个可能的推测。它指引天文学家倾向于这样一个模型,即这颗系外行星一开始拥有一个由岩石或冰体构成的内核,并随着时间的流逝而逐渐开始积聚氢气。

HAT-P-11b的体积大约是地球的4倍,而质量是地球的26倍。它可能有着固态的核,外面覆盖着大气层。不同的是,它距母星较近,运行周期只有五天左右,而表面温度更高达605 ℃。

研究小组成员之一、帕萨迪纳市加州理工学院Bjoern Benneke很快将利用哈勃空间望远镜探测其他小型系外行星的大气。研究人员希望这些系外行星中至少有一些也能够看得清。

研究人员说,在海王星大小的系外行星中发现晴朗天空是一个好迹象,这意味着其他小型系外行星也同样可能有着良好的能见度。最终,借助先进的观测技术,天文学家将研究更小的类似地球的岩石行星的大气成分。

古代人类定居青藏高原采用了三步走模式(图片来源:Sharada Prasad/Flickr)

研究发现古代人类定居青藏高原的“三步曲”

中国研究人员主导的一项国际研究显示,古代人类定居青藏高原采用了三步走模式。这项研究对理解人类如何适应青藏高原高寒地区的极端环境,及认识主要生活于青藏高原高海拔地区的藏族的起源具有重要意义。

这项成果于2014年11月20日发表在美国《科学》杂志上。论文共同通信作者、兰州大学的董广辉副教授说,他们对青藏高原53处古代人类遗迹的动物骨骼、植物遗存及人工制品进行了研究,旨在“认识古代人类是什么时间,以什么样的生计模式(如:狩猎采集、粟黍农业、麦作农业、游牧等)扩散到青藏高原的哪个(海拔)区域,是季节性活动还是永久定居?”

研究表明,古代人类向青藏高原扩散可能分为三步:第一步,距今约2万年至约5200年前,旧石器人群在青藏高原进行低强度的季节性游猎;第二步,距今约5200年前至约3600年前,粟黍农业人群在青藏高原东北海拔2500 m以下河谷地区大规模永久定居;第三步,距今约3600年前以后,农牧混合经济人群向高达4700 m的高海拔地区进行大规模扩张。

研究显示,大约距今6000年前,黄土高原西部粟黍农业快速发展,随后人口迅速增长,迫使一部分人群沿黄河及其支流河谷向西迁徙至青藏高原东北边缘地区,这部分人群以种植粟黍(谷子、糜子)为主,而粟黍的生长受温度限制,因此当时人类主要定居在海拔2500 m以下地区。

距今4000年前左右,欧亚大陆东西两侧文化交流增强,起源西亚地区的大麦、小麦等农作物和家畜羊传入中国西北地区,又促使青藏高原东北缘黄河谷地的人群于3600年前左右向更高海拔扩散,其中大麦成为青藏高原高海拔地区人类依赖的重要食物来源。

“这项研究厘清了古代人类向世界最高海拔地区扩散过程的时间框架,对理解人类如何适应青藏高原高寒地区的极端环境,以及认识主要在青藏高原高海拔地区生活的藏族的起源具有重要意义。”董广辉说。

参与研究的还有来自英国剑桥大学、美国匹兹堡大学、青海省文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所、北京大学、美国华盛顿大学的研究人员。

迄今最古老人类基因组测序完成DNA揭示一群神秘现代人曾漫步亚洲

一根来自西伯利亚的具有4.5万年历史的股骨产生了迄今为止最古老的现代人基因组序列,从而揭示了一个可能曾横跨北亚的神秘族群。来自这名狩猎采集男性的脱氧核糖核酸(DNA)序列还同时提供了现代人从非洲向欧洲、亚洲迁徙及其与尼安德特人繁衍的诱人线索。

来自西伯利亚的具有4.5万年历史的股骨(图片来源:Bence Viola, MPI EVA)

这根股骨是人类的左大腿骨,它被送到德国莱比锡市马普学会进化人类学研究所,在这里研究人员对其进行了碳测年研究。

联合主持这项研究的古人类学家Bence Viola表示:“这个化石相当特别,并且有可能非常古老。我们就像中了大奖一样。”他说:“它比其他任何已经测年的现代人都要古老。”

然而好运还在继续——Viola的同事发现这根股骨化石仍然有保存完好的DNA,并随即对其基因组进行了测定。

研究人员将他们的发现命名为Ust’-Ishim。碳测年结果显示,该男性生存在距今4.7万年前至4.3万年前,这一年代是迄今另一个最古老现代人基因组年代的两倍。

DNA可能是将这根股骨与其他人类联系在一起的唯一纽带。Viola说:“这个家伙可谓突然出现——我们无法将他与任何考古学遗迹联系起来。”

Viola推测,Ust’-Ishim可能来自于一个已经消亡的人群——他们与5万年前走出非洲的人类亲缘关系密切,但随后却走向灭绝。

关于其起源的最有趣线索在于Ust’-Ishim约2%的基因组来自于尼安德特人。这一比例与潜伏在今天所有非非洲裔人群基因组中的比例接近——这缘于他们的祖先与尼安德特人的古老“约会”。

Ust’-Ishim可能从相同的繁衍过程中获得了体内的尼安德特人DNA。之前的研究显示,这一切发生在欧洲人与亚洲人的共同祖先离开非洲后与尼安德特人在中东相遇的那一刻。

然而迄今为止,这一杂种繁殖的具体时间尚未搞清——测年显示大约在距今8.6万年前至3.7万年前。但Ust’-Ishim基因组中的尼安德特人DNA表明这一时间段应为距今6万年前至5万年前之间。

英国伦敦自然历史博物馆古人类学家Chris Stringer指出,更为精确地确定尼安德特人与现代人的混合时间向认为现代人在距今10万年前离开非洲、并于7.5万年前到达亚洲的科学家提出了一个挑战。

但英国牛津大学古人类学家Michael Petraglia认为,Ust’-Ishim的基因组有其特殊之处。他说:“我想他是属于发生在距今4.5万年前的人口大爆炸的一部分。”

Petraglia推测,古DNA和其他化石的发现将绘制一幅更为精细的亚洲人群的图画。“这只是在一条西伯利亚河流沉积层中的随机发现。”Stringer说,“当我们系统地对那里展开研究会发现什么呢?”

尼安德特人常作为人类进化史中间阶段的代表性居群的通称,因其化石发现于德国尼安德特山洞而得名。尼安德特人是现代欧洲人祖先的近亲,从20万年前开始,他们统治着整个欧洲和亚洲西部,但在2.8万年前,这些古人类却消失了。

2009年,尼安德特人基因组图发布。2014年2月,根据考古学家们公布的一项研究结果,发现尼安德特人的DNA序列和现代人类的DNA序列非常相似。

鱼化石改写生物性行为史插入式体内受精方式竟得而复失

由于一群“不雅观”的早已灭绝的盾皮鱼的出现,性的历史或许不得不改写。对这些身披铠甲的生物的一项小心翼翼的研究表明,它们的子孙——也就是人类的古老祖先——竟然将盾皮鱼使用的体内受精的性行为转化为体外受精,而这一过程之前被认为在进化上几乎是不可能的。

这项研究的主要作者、澳大利亚阿德莱德市弗林德斯大学古生物学家John Long表示:“这完全出乎意料。”他说:“生物学家认为不可能存在从体内受精向体外受精的逆转,但是我们的研究表明这一切真的发生了。”

研究人员在2014年10月19日在线出版的《自然》杂志上报告了这一研究成果。

回到盾皮鱼之前的系谱图,那时我们的祖先是丑陋的无颚鱼,这些远古鱼类是通过体外受精繁殖的,即精子和卵子被排入到水中并结合。它们的一些远亲后来变成了无颚的七鳃鳗,这种鱼潜伏在今天的海洋中并依然使用这种方式进行繁殖。

Long的团队对生活在距今3.85亿年前的盾皮鱼进行了研究,这是一种最古老的有颚动物。研究人员在化石中发现了被他们解释为多骨的“鳍足”的结构——雄性器官插入雌性体内并释放精子。

研究人员之前曾在《自然》杂志上报告说一种盾皮鱼是已知最早的采用插入式性行为的动物。而这篇最新的论文则给出了一个更早的盾皮鱼种群——反弓类(被称为Microbrachius)也使用这种方式进行繁殖,从而将这种交配方式的出现时间至少提前了1000万年。这一发现具有重要意义,因为反弓类被认为是最“基础”的有颚脊椎动物(这意味着它们最接近动物系谱图的根部),从而表明所有盾皮鱼都能够通过利用鳍足的体内受精方式进行繁殖。但这一发现具有更加深刻的含义。Long表示,最古老的硬骨鱼(在进化树上位于盾皮鱼之后)并没有表现出体内受精的证据。因此作者认为,在某一时刻,早期鱼类必定缺失了在盾皮鱼中发现的体内受精的方法,在此之后,它们的一些后代“再次发明”了具有类似功能的器官——从今天鲨鱼和鳐鱼的鳍足到人类的阴茎。

Long表示:“我们新的论文表明,在第一批有颚脊椎动物进化出体内受精方式后,这种方式又在进化出现代有颚鱼类最后共同祖先的地方丢失了。”

这篇论文还有可能强烈影响正在进行的关于盾皮鱼在进化历史中的地位的讨论。

直到几年前,盾皮鱼还被视为一个“单源”的种群——包括所有后代的进化“死胡同”。然而最近,包括英国伦敦帝国理工学院古脊椎动物学家Martin Brazeau在内的研究人员认为,基于其颅骨结构,盾皮鱼可能并不是一个单源种群。这意味着与其说人类与盾皮鱼共同拥有一个祖先,不如说盾皮鱼本身就是人类的祖先。

由于一群“不雅观”的早已灭绝的盾皮鱼的出现,性的历史或许不得不改写(图片来源:Brian Choo)

小火山喷发为地球降温或可解释过去15年的全球变暖间断

一项新研究显示,小火山喷发在2000年至2013年间大幅度减缓了全球变暖进程。一些被喷发到大气层中的微小颗粒(即气溶胶)将太阳光反射回太空,从而使全球平均温度降低了0.05 ℃~0.12 ℃。随着温室气体大气浓度的增加,这一冷却效应代表了这一时期内预期25%~50%的升温幅度,科学家认为,这一发现有助于解释所谓的全球变暖在过去15年中的间断。

美国博尔德市科罗拉多大学大气科学家Brian Toon表示:“这是一篇非常重要的论文。”研究人员的这一发现“有助于我们理解在过去的十多年中,地球为何没有像气候模型预测的那样变暖”。

科学家早就知道大型火山喷发造成的冷却效应——这些地质活动会将大量光散射气溶胶喷发到平流层中。例如,菲律宾的皮纳图博火山在1991年6月喷发后的几个月里,使地球的温度冷却了十分之几摄氏度。

从2000年开始,小火山喷发已经减缓了温室气体排放造成的全球变暖过程(图片来源:NASA)

但剑桥市麻省理工学院大气科学家David Ridley指出,科学界对于小火山喷发的冷却效应一直存在巨大争论。这是因为科学家曾假设小火山喷发的大部分气溶胶并不能越过对流层,而所有的天气过程均发生在那里,并且这里的自然过程能够迅速清理大气中的微粒。

Ridley说,正是基于此,科学家一般都会忽略高度低于15 km的卫星数据。他强调,这是因为这些层位中的个别液滴或冰粒会使计数器产生混淆。

在热带地区,平流层与对流层的边界大约在15 km的高度。但Ridley指出,在温带和极地地区,这一边界大约只有10 km的高度。这便在较低平流层中留下了一个5 km厚的缺口——具有冷却气候作用的气溶胶会存在于此,却并不会出现在卫星数据中。

因此,Ridley及其同事从其他渠道搜集了数据。其中一些来自位于北半球的用于探测大气的4个地基激光站点。通过测量激光被反射回地球的数量,研究人员能够估算不同高度的气溶胶浓度。由高空气球和卫星采集的数据则有助于对激光测量结果进行反复核对。同时,一个测量到达地面的光线总量的全球传感器网络,使得科学家能够了解在不同的高度有多少辐射被大气气溶胶反射回太空。

最终,研究小组的分析表明,较低的平流层实际上包含了大量未被计算在内的来自小火山喷发的气溶胶。采自日本筑波附近一处站点的数据显示,大约1/3的平流层气溶胶——大部分来自于小火山喷发——位于15 km以下;而俄罗斯托木斯克附近的一处站点则发现,平均而言,大约一半的平流层气溶胶位于15 km的下方。

研究人员将在即将出版的《地球物理学研究快报》上报告这一研究成果。Ridley说,在这些较低的平流层中,气溶胶浓度会在火山喷发后升高,之后再减少。

新泽西州新布伦瑞克市罗格斯大学气候科学家Alan Robock表示:“他们的发现很有意义,进行量化是非常重要的。”他说,科学家只有更好地确定气候的自然影响,他们才能更好地理解人类活动造成的影响。

Toon指出,然而这种小火山喷发造成的冷却效应并不能完全解释自20世纪90年代末期以来地球平均气温升高出现的延迟现象。科学家越来越相信,其余大部分丢失的热量进入了深海水域。科学家怀疑这种冷却效应的另一个来源是源自东亚地区的工业气溶胶。

无论如何,Robock认为,科学家应该开发出一系列用于测量平流层气溶胶的新的传感器或分析技术。其中的一些设备可以是天基的,或是安装在高空气球上。Robock强调,后一种类型的传感器能够直接测量气溶胶的粒度分布情况,这将有助于研究人员更好地模拟它们所产生的气候效应。

干细胞治疗严重眼疾两年无虞为源自干细胞的眼细胞移植铺平道路

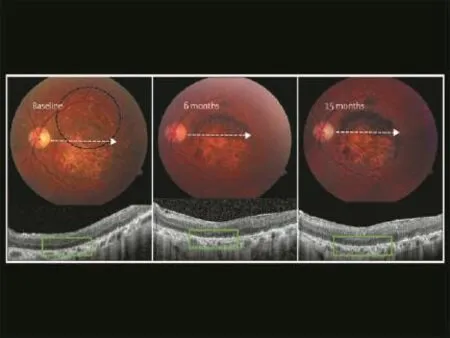

根据一份最新的健康状况报告,作为第一批人类胚胎干细胞(hESC)移植的接受者,18位严重眼疾成人患者在手术后平均将近两年的时间里并没有出现明显并发症。视力测试同时表明,其中超过半数患者的视力得到了改善,但也有研究人员对这些结果提出了警告。尽管如此,这一结果为源自干细胞的眼细胞(被称为光感受器)的移植铺平了道路,如果一切按计划进行,后者能够戏剧性地提高眼病患者的视力。

在患有严重眼疾的患者眼中,移植自胚胎干细胞的眼细胞似乎是安全的,并产生了更大和更多的色素沉着(图片来源:S. D. Schwartz等,《柳叶刀》)

包括老年性黄斑变性以及折磨年轻人的遗传病斯塔加特黄斑变性在内的眼病被认为是最适合干细胞治疗的疾病,这是因为眼睛是一个免疫“特区”,从而意味着与其他部位的移植物相比,眼睛移植细胞不会被视为一个外来物而遭到排斥。(尽管如此,在这些试验中,志愿者依然接受了12周的免疫抑制剂治疗。)

理论上讲,这种疗法能够将被毁坏的细胞重新注入眼睛,从而帮助病人恢复失去的视力。但美国马里兰州巴尔的摩市约翰斯·霍普金斯大学干细胞与眼再生医学中心联合主任Hendrik Scholl表示,这里也存在许多障碍:其中,需要在培养皿中生成足够多的细胞并确保它们能够与眼球进行“机械地连接”;同时,人们对于所有的hESC研究都存在安全性质疑,包括担心胚胎干细胞的增殖会失去控制。

这项最新的研究是同一研究团队在2012年早些时候进行的工作的后续成果。当时,马萨诸塞州马尔堡先进细胞技术公司首席科学家Robert Lanza及其同事发表了利用hESC进行临床试验的首例结果。他们报告说,移植细胞对于最早接受治疗的两个盲人并没有产生任何不良影响。

如今,Lanza和洛杉矶市加州大学朱尔斯·施泰因眼研究所视网膜部门主任Steven Schwartz及同事,在两类不同的眼病中分享了早期研究中的更多细节。研究人员报告了他们对于9名老年性黄斑变性患者以及9名斯塔加特黄斑变性患者的治疗结果。这些志愿者的年龄介于20~88岁,他们在其视网膜下接受了一类特殊眼细胞——在实验室培养的源自hESC的视网膜色素上皮(RPE)细胞——的注射。

RPE细胞对于最初的hESC安全性研究具有一个最大的优势——由于它们能够被染色,因此很容易被追踪。这些细胞也相对容易在实验室里生长、操纵和控制。然而不利的一面是,这些眼病患者之所以丧失视力很大一部分原因在于他们缺少一种不同类型的眼细胞——在视网膜中能够感受光线的光感受器。

不过,目前的试验结果带来了希望。在进行外科手术之后,18位眼病患者中有13人增加了他们的色素沉着,这意味着移植的细胞正在完成它们的使命。作者同时报告称,有10人说他们的视力也有所改善,Lanza表示这是一个意料之外的结果。他说:“在最好的情况下,我们可以认为有希望防止这些病人的视觉丧失。”因为RPE细胞已知能够帮助维持已有的光感受器。

Lanza说:“我们从未奢望这样戏剧性的改善。”他推测移植细胞实际上可能恢复了“休眠”的光感受器的功能。

研究人员在最新出版的英国《柳叶刀》杂志上报告了这一研究成果。

然而,研究人员指出,这种视觉的改善并没有与额外的色素沉着相对应,同时Lanza表示,出于伦理原因,这项研究并没有使用接受外科手术而未移植细胞的对照组。

(2014年11月25日收稿)

(编辑:段艳芳)

Our task has been recorded in history

GUAN Yi

10.3969/j.issn.0253-9608.2014.06.011