短期小剂量激素治疗对男性强直性脊柱炎患者骨代谢及骨密度的影响

文利,王国良,盛桐亮,陈瑜,寿砚芸

(富阳市人民医院 风湿科,浙江 杭州 311400)

强直性脊柱炎(ankylosing spondylitis,AS)是一种主要累及中轴关节的慢性炎性风湿性疾病,多见于青壮年男性,与HLA-B27关系密切。国内发病率达0.3%左右[1],如治疗不及时严重者可致残。糖皮质激素(glucocortcoids,GCs)具有强大的抗炎作用,能迅速缓解关节炎症状,越来越受到人们的关注。但对于AS患者应用激素是否有益尚具争议,部分临床医师根据经验认为小剂量GCs可以迅速缓解AS症状,且具有良好的抗炎作用[2-4],但缺乏相应系统性研究证据的支持。本研究通过观察AS患者在治疗前及治疗6个月后血清骨代谢指标及骨密度(bone mineral density,BMD)的变化,对小剂量GCs在AS患者治疗方案中应用的安全性与效果进行初步探讨。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2010年8月-2013年3月于我科门诊及住院治疗男性AS患者46例作为研究对象,入选患者符合美国风湿病学会1984年修订的纽约标准,年龄18~50岁,平均(29.3±7.65)岁;病程0.25~22年,平均(8.78±4.85)年。既往均无慢性消化系疾病、酗酒、内分泌系统疾病、严重肝肾功能损害、恶性肿瘤等疾病,未长期应用过GCs、骨代谢药物且除外发病前曾诊断原发性骨质疏松症等病史。46例入选患者随机分为GCs组(24例)、非GCs组(22例),2组患者年龄、性别间有均衡性(P>0.05)。

1.2 治疗方法 非GCs组予免疫抑制剂+非甾体抗炎药、钙剂等基础治疗;GCs组在基础治疗上加用强的松片[日服药量每天5~10 mg,平均(6.4±2.5)mg;累计服药量0.38~1.8 g,平均服用量(0.67±0.32)g;累计服用时间2~6个月,平均服用时间(4.2±0.6)月],2组疗程均为6个月。

1.3 BMD测定 采用法国MEDLINK公司生产的Osteocore 3双能X线骨密度测定仪对患者治疗前后腰椎前后位(L2-L4)、大转子、股骨颈BMD值进行测定,比较治疗前及治疗后各部位BMD变化情况。

1.4 临床指标的测定 采用双抗体夹心酶联免疫吸附(ABC-ELISA)法检测血清中骨保护素(osteoprotegerin,OPG)、巨噬细胞-集落刺激因子(macrophage-colony stimulating factors,M-CSF)水平,全自动生化分析仪检测血清钙(Ca)、磷(P)、碱性磷酸酶(ALKP),魏氏法检测血沉(ESR),全自动检测仪测定血清C反应蛋白(CRP),记录AS患者治疗前后BASDAI(Bath AS Disease Activity Index)评分。

1.5 统计学处理方法 采用SPSS13.0统计学软件。计量资料采用±s表示,治疗前后比较采用配对t检验,2组间比较采用两样本均数比较的t或t’检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

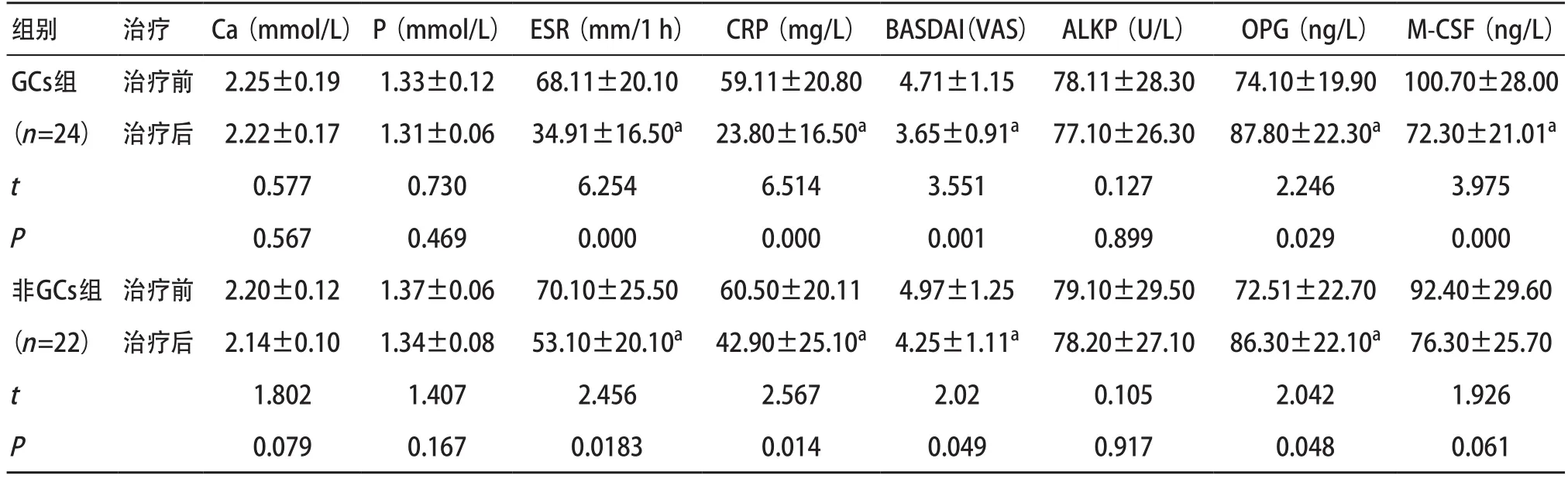

2.1 治疗前后骨代谢指标比较 治疗6个月后与治疗前比较,2组OPG水平均显著升高(P<0.05);2组ESR、CRP、BASDAI均显著降低(P< 0.05);M-CSF水平也有所降低,其中GCs组降低差异有统计学意义(P<0.05)。治疗6个月后2组间比较,OPG和MCSF水平变化差异无统计学意义(P>0.05);GCs组ESR、CRP、BASDAI降低幅度大于非GCs组,差异有统计学意义(t=3.3682,3.0745,2.02,P<0.05);血清Ca、P、ALKP的变化差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者OPG、M-CSF及血清学指标比较(±s)

表1 2组患者OPG、M-CSF及血清学指标比较(±s)

与治疗前比:aP<0.05

组别治疗Ca(mmol/L)P(mmol/L)ESR(mm/1 h)CRP(mg/L)BASDAI(VAS)ALKP(U/L)OPG(ng/L)M-CSF(ng/L)GCs组 治疗前 2.25±0.19 1.33±0.12 68.11±20.10 59.11±20.80 4.71±1.15 78.11±28.30 74.10±19.90 100.70±28.00(n=24) 治疗后 2.22±0.17 1.31±0.06 34.91±16.50a 23.80±16.50a 3.65±0.91a 77.10±26.30 87.80±22.30a 72.30±21.01a t 0.577 0.730 6.254 6.514 3.551 0.127 2.246 3.975 P 0.567 0.469 0.000 0.000 0.001 0.899 0.029 0.000非GCs组 治疗前 2.20±0.12 1.37±0.06 70.10±25.50 60.50±20.11 4.97±1.25 79.10±29.50 72.51±22.70 92.40±29.60(n=22) 治疗后 2.14±0.10 1.34±0.08 53.10±20.10a 42.90±25.10a 4.25±1.11a 78.20±27.10 86.30±22.10a 76.30±25.70 t 1.802 1.407 2.456 2.567 2.02 0.105 2.042 1.926 P 0.079 0.167 0.0183 0.014 0.049 0.917 0.048 0.061

2.2 BMD测定结果 治疗6个月后2组AS患者腰椎、股骨颈、大转子处的BMD较治疗前均降低,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 讨论

AS多见于青壮年男性,是临床常见病,早期即可出现明显的骨量下降和骨质疏松,常易导致脊柱畸形和关节强直、骨折等严重后果,影响患者生活和工作。GCs具有强大的抗炎作用,随着循证医学的发展,小剂量GCs在类风湿关节炎中的应用逐渐得到重视,对其不良反应的研究也日益增多,但在AS治疗中GCs的应用仍具争议。国内很多临床医生认为小剂量GCs可以迅速缓解AS患者的症状且具有良好的抗炎作用,尤其对于症状明显或有关节外症状而应用非甾体抗炎药(NSAIDs)不能缓解的患者,效果尤优[3],但尚缺乏相应系统性研究证据的支持。

表2 2组患者治疗前后不同部位BMD比较(±s,g/cm2)

表2 2组患者治疗前后不同部位BMD比较(±s,g/cm2)

组别 腰椎 大转子 股骨颈GCs组 治疗前 0.761±0.1670.591±0.169 0.689±0.179(n=24) 治疗后 0.733±0.1520.557±0.1860.662±0.178 t 0.607 0.663 0.524 P 0.546 0.511 0.603非GCs组 治疗前 0.776±0.1810.592±0.164 0.683±0.177(n=22) 治疗后 0.755±0.1720.573±0.1710.682±0.172 t 0.395 0.376 0.019 P 0.695 0.709 0.985

近年来研究认为破骨细胞在AS发生骨质疏松中起了重要作用[5],OPG、M-CSF对破骨细胞有调控作用,是反映骨代谢情况较为特异的指标。OPG是一种可溶性的封闭型受体,与RANKL可结合阻断RANKLRANK诱导的信号转导,抑制破骨细胞的分化、成熟,诱导成熟破骨细胞凋亡。有研究[6]显示小鼠的OPG基因被敲除后导致严重骨质疏松及主动脉、肾动脉钙化,预防性应用重组OPG后小鼠骨量增加且可逆转OPG缺乏所致骨质疏松,OPG作为一种负性调节因子参与了骨代谢的调控,对骨质起到保护作用。Bolon等[7]给佐剂性关节炎大鼠注射OPG时发现,疾病早期注射可抑制关节损害并证实OPG保护关节骨和软骨具有时间和剂量依赖性。本研究结果显示AS患者治疗6个月后2组炎性指标ESR、CRP均明显降低,尤其GCs组降低显著(P<0.05),OPG水平明显升高(P<0.05),可能与积极治疗后关节的炎症得到控制,促炎症因子释放减少,破骨细胞的活性降低,抑制OPG分泌作用减弱,OPG生成增多相关。OPG升高,与RANKL结合亦增多,利于抑制骨吸收,促进骨质修复,降低骨质疏松的发生。

炎症因子是导致AS患者骨质疏松的重要原因之一[8],积极控制炎症反应,利于延缓疾病进展,减少致残率。小剂量GCs具有免疫抑制及免疫调节双重作用,短期应用对AS患者BMD的影响目前尚无定论。陈丽华[9]研究显示AS患者应用≤15 mg泼尼松片,时间≤6个月,炎症得到很好的控制且对腰椎及股骨颈的BMD无明显影响。本研究结果显示治疗前后2组AS患者BMD差异无统计学意义(P>0.05)。AS患者以青年男性为主,处于BMD增长期或高峰期,骨代谢快,短期应用小剂量激素后,虽有增加骨量丢失风险,但因其炎症迅速控制,OPG水平短时间内得到快速升高,骨形成作用增强,减弱了骨量的丢失,所以与非CGs组相比BMD降低并不明显。BASDAI评分是对中轴、外周关节及肌腱端疼痛,晨僵程度等情况的综合评价,反映了疾病所致活动功能障碍。本试验中,治疗后2组BASDAI评分均下降,GCs组降低明显,说明随着炎症的迅速控制,病变所致脊柱及关节活动功能障碍得到明显改善,对于指导AS患者进行科学的功能锻炼,维持关节正常功能状态有着积极意义。

M-CSF是破骨细胞分化的必要因子之一,对骨代谢起着上调破骨系统、促进破骨细胞骨吸收活性、抑制其凋亡等作用。Yang等[10]的研究结果显示AS患者血清M-CSF水平有显著升高,提示M-CSF可能作为炎症递质参与了AS病情的发生发展。本研究表明治疗6个月后GCs组与非GCs组血清M-CSF水平较治疗前均有降低,尤其联合应用GCs组显著降低(P<0.05),而常规治疗降低不明显。其原因可能为慢作用药起效需一定时间,而GCs起效迅速,二者联合应用能在短时间内控制风湿活动,减少了致炎因子的释放。本研究未发现治疗后2组间OPG、M-CSF、血清Ca、P、ALKP及BMD的变化存在差异,可能与本研究观察数量较少、时间较短有关。

本研究显示,短期联合小剂量GCs治疗AS可迅速控制炎症、缓解症状的同时,对骨代谢及BMD无显著影响,显示了其安全性,但其长期作用尚需要增加观察数量及观察时间以进一步明确。