曹魏西晋的皇帝诏令与行政运作

李 健

(济源职业技术学院,河南 济源 454650)

根据史书的记载以及历代学者的解释,诏令可作如下定义:文体名,古代帝王、太后、皇后所发公文的总称,包括册文、制、敕、诏、诰、策令、玺书、教、谕等。本文将依据这一定义对曹魏和西晋时期的皇帝诏令进行研究,但不包括当时太后和皇后所发的诏书或命令。

从诏令的产生、执行程序的角度探讨曹魏西晋的行政运作机制,目前学界已经有了一定的研究成果,如蒲坚在《中国古代行政立法》中系统地阐释和分析了魏晋时期从中央到地方乃至基层的行政管理体制,对当时诏令的起草机关——中书省的组织结构和职权作了详细介绍。李孔怀的《中国古代政治与行政制度》阐述了魏晋时期中央行政机构和地方行政机构的运行机制,“中书制令,门下审议应对,尚书行政执行”,中央政府机构由此进行分工和制约。马先彦的《专制权力机器轨迹——中国传统政治制度论略》详细论述了皇权至上的皇帝制度、权力的实现形式与承传制度。他指出,在整个魏晋南北朝时期,伴随着中书省的逐渐完善和统治经验的不断积累,逐渐形成了国家重大政事和用人之诏由中书省草拟、宣出的制度。袁刚的《中国古代政府机构设置沿革》指出,魏晋之时,中书、门下、尚书三省皆已建立,三省作为政府中枢,已初具规模,中书、门下两省在内掌决策,尚书省在禁外总掌行政的体制初步形成。

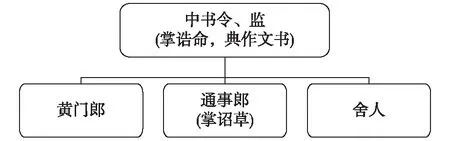

一般来说,在曹魏和西晋时期,诏令运行的大致程序如图1所示。

图1 曹魏西晋时期诏令的运行过程

一、曹魏西晋时期诏令的拟定与形成

(一)拟诏的机构和人员

魏晋时期,原来作为权力中枢机构、有草拟诏令大权的尚书(台)省已经逐渐转化为外廷的行政执行机构,取而代之的是中书省。这在历代史籍中有不少记载,如南朝梁刘勰称:“两汉诏诰,职在尚书……自魏晋诰策,职在中书。”[1]唐代徐坚也说:魏文帝设中书监、令,“妙选文学通识之士为之,掌王言。”[2]杜佑的《通典》记载得更为明确,其云:

魏武帝为魏王,置秘书令,典尚书奏事,又其任也。文帝黄初初,改为中书令,又置监,以秘书左丞刘放为中书监,右丞孙资为中书令,并掌机密。中书监,令,始於此也。及明帝时,中书监,令,号为专任,其权重矣。晋因之,置监,令一人,始皆同车,后乃异焉。魏晋以来,中书监,令掌诰命,记会时事,典作文书。[3]

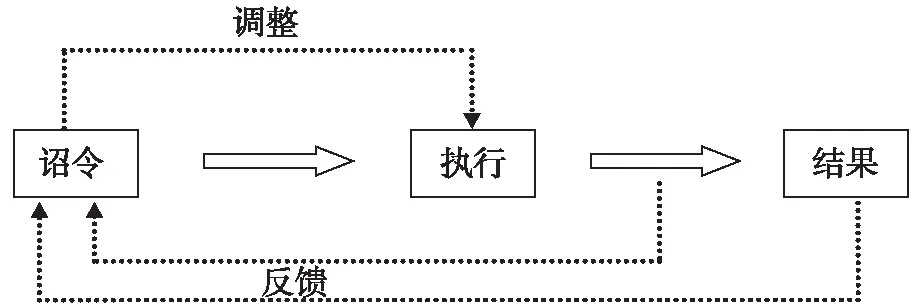

同时,“魏黄初初,中书既置监,令,又置通事郎,魏志曰:‘掌诏草,即汉尚书郎之位。’”[4]曹魏西晋时期的中书省与西汉尚书一样,最初机构精干,人员不多。《宋书·百官志下》载,魏文帝黄初初年,改秘书令为“中书令,又置监,及通事郎,次黄门郎。黄门郎已署事过,通事乃奏以入,为帝省读书可。晋改曰中书侍郎,员四人。晋江左初,改中书侍郎曰通事郎,寻复为中书侍郎。晋初置舍人一人,通事一人,江左初,合舍人通事谓之通事舍人,掌呈奏案章。”[5]《通典·职官》载,“魏置中书通事舍人,或曰舍人通事,各为一职。”[6]

合以上记载,曹魏西晋时期,中书省结构大致如图2所示。

图2 曹魏西晋时期中书省的结构

中书草诏的职权在西晋时以法律的形式固定下来。如《太平御览》职官十八引《晋令》曰:“中书为诏令,记会时事,典作文书也。”[7]

《晋书·杨骏传》记载了晋武帝临终前让中书省官员草诏的具体情形:

上疾遂笃,后乃奏帝以骏辅政,帝颔之。便召中书监华廙、令何劭,口宣帝旨使作遗诏,曰:“昔伊望作佐,勋垂不朽。周霍拜命,名冠往代。侍中、车骑将军、行太子太保,领前将军杨骏,经德履喆,鉴识明远,毗翼二宫,忠肃茂著,宜正位上台,拟迹阿衡。其以骏为太尉、太子太傅、假节、都督中外诸军事,侍中、录尚书、领前将军如故。置参军六人、步兵三千人、骑千人,移止前卫将军珧故府。若止宿殿中宜有翼卫,其差左右卫三部司马各二十人、殿中都尉司马十人给骏,令得持兵仗出入。”诏成,后对廙、劭以呈帝,帝亲视而无言。[8]

在曹魏和西晋时期,中书省已经成为法定的拟诏机关,入主朝廷,出纳奏章、诏命,是国家机构中的重要组成部分。其职位日渐为时人所重,“(荀)勖久在中书,专管机事。及失之,甚罔罔怅恨。或有贺之者,勖曰:‘夺我凤皇池,诸君贺我邪。’”[9]

由上可知,曹魏直至西晋,拟诏机关为中书省,有草拟诏令权的机构主要是中书监、中书令,中书通事郎也有拟诏之权。值得注意的是,这时三省的机构职能尚未完全确定,拟诏机关及人员也不绝对是中书省及其属官。例如,《晋书·张华传》称“华名重一世,众所推服,晋史及仪礼宪章并属于华,多所损益,当时诏诰皆所草定,声誉益盛,有台辅之望焉。”[10]张华当时的职务是度支尚书,并非中书省成员。《通典·职官四》云:“自魏晋重中书之官,居喉舌之任,则尚书之职能稍以疏远,至梁、陈,举国机要悉在中书。”[11]由此推测,中书省完全掌握草诏大权,已经是在南朝了。

(二)诏令的形成过程

诏令的形成过程,可以分为自上而下和自下而上两种,一种是皇帝主动提出问题,臣下“集议(讨论)”,形成若干方案,最后皇帝决策,再交中书省拟诏,颁布天下。由此形成的诏令可以称为“主动型诏令”。另一种则是臣下发现问题,上奏皇帝并提出建议,再通过以上的程序形成诏令,这类令诏可称为“被动型诏令”。具体而言,主动型诏令和被动型诏令的形成途径都可以再细分为两种。

1. 主动型诏令的形成途径

其一,由皇帝提出需要研究解决的问题,交有关职能部门或宰辅会议、臣僚会议研究,最后由皇帝裁决并制定诏令。如魏明帝青龙五年(公元237年),曾有过关于是否改“正朔”问题的讨论。

《魏书》曰:初,文皇帝即位,以受禅于汉,因循汉正朔弗改。(明)帝在东宫著论,以为五帝三王虽同气共祖,礼不相袭,正朔自宜改变,以明受命之运。及即位,优游者久之,史官复著言宜改,乃诏三公、特进、九卿、中郎将、大夫、博士、议郎、千石、六百石博议,议者或不同。(明)帝据古典,甲子诏曰:“夫太极运三辰五星於上,元气转三统五行於下,登降周旋,终则又始。故仲尼作春秋,於三微之月,每月称王,以明三正迭相为首。今推三统之次,魏得地统,当以建丑之月为正月。考之群艺,厥义章矣。其改青龙五年三月为景初元年四月。”[12]

从以上史料中可见,魏明帝早在为太子时,就对其父文帝承继汉正统,不改正朔之事有看法,但碍于身份,无法提出。即位后,可能怕招致议论,又搁置了一段时间,最后终于趁史官上言的机会,下诏“三公、特进、九卿、中郎将、大夫、博士、议郎、千石、六百石博议”。在“议者或不同”之时,他“据古典”做最终裁决,并诏令“推三统之次,魏得地统,当以建丑之月为正月。考之群艺,厥义章矣。其改青龙五年三月为景初元年四月。”可以说从头到尾,魏明帝都是改“正朔”的主持者和推动者。

其二,由皇帝直接发布诏令,交有关职能部门或地方各级政府执行。《晋书》有载:“吴平之后,(武)帝诏天下罢军役,示海内大安,州郡悉去兵,大郡置武吏百人,小郡五十人。”[13]这条诏令在形成时,可能也交由大臣讨论过,但目前已经看不到相关资料了。不容置疑的是,“天下罢军役”“州郡悉去兵”的想法,应该是晋武帝提出并交由大臣拟诏的。在我国古代社会中,这是乾纲独断最直接的体现形式,也最能显示皇帝的最高权威。此期大量的诏令都是这样形成的。

2. 被动型诏令的形成途径

第一,由臣下提出建议,经皇帝认可之后,交有关职能部门或建议人拟定草诏。《晋书·傅玄传》载:

(武)帝初即位,广纳直言,开不讳之路,玄及散骑常侍皇甫陶共掌谏职。玄上疏曰:“臣闻先王之临天下也,明其大教,长其义节。道化隆于上,清议行于下,上下相奉,人怀义心。亡秦荡灭先王之制,以法术相御,而义心亡矣。近者魏武好法术,而天下贵刑名。魏文慕通达,而天下贱守节。其后纲维不摄,而虚无放诞之论盈于朝野,使天下无复清议,而亡秦之病复发于今。陛下圣德,龙兴受禅,弘尧舜之化,开正直之路,体夏禹之至俭,综殷周之典文,臣咏叹而已,将又奚言。惟未举清远有礼之臣,以敦风节。未退虚鄙,以惩不恪,臣是以犹敢有言。”诏报曰:“举清远有礼之臣者,此尤今之要也。”乃使玄草诏进之。[14]

这是一道关于西晋纳谏及人才选拔制度的诏令。晋武帝即位后,注意到纳谏的问题,下诏“开不讳之路”,这是他企图重新建立清平政治的重大措施之一。但是时任散骑常侍的傅玄和皇甫陶认为还不够,他们认为“开正直之路”不仅是纳谏,还应该在人事上有相应的举措,即提拔“清远有礼之臣”,同时清退那些“虚鄙”的伪君子,这样才能真正树立正气。晋武帝认为这个建议很好,是治理国家的要点,所以十分赞同傅玄的建议,并让傅玄为他草拟诏书的初稿。

第二,由臣下提出某种申请或建议,由皇帝交御前会议或宰辅会议、臣僚会议讨论,由皇帝裁决,下诏公布最后决议。下面一条诏令很有意思:

武帝受禅,(长沙王)睦自表乞依六蓼祀皋陶,鄫祀相立庙。事下太常,依礼典平议。博士祭酒刘憙等议:“《礼记·王制》,诸侯五庙,二昭二穆,与太祖而五。是则立始祖之庙,谓嫡统承重,一人得立耳。假令支弟并为诸侯,始封之君不得立庙也。今睦非为正统,若立祖庙,中山不得并也。后世中山乃得为睦立庙,为后世子孙之始祖耳。”诏曰:“礼文不明,此制度大事,宜令详审,可下礼官博议,乃处当之。”[15]

史料中说,武帝受禅后,他的堂叔、中山王司马睦提出了要立祖庙的事情。可是问题在于,他的父亲是司马懿的弟弟,并非皇室正统。按古制,“天子七庙”,即始祖之外,“三昭三穆”,以司马炎算,则始祖为司马卬,三昭三穆分别为钧、量、防、懿、师、昭。若司马睦立庙,按诸侯“二昭二穆,与太祖而五”之制,太祖没问题,但他与司马懿为兄弟,怎么摆放司马懿以下的位置?诸侯祖庙的昭穆居然与皇帝的不同,且没有开国最重要的三位人物,这可是礼制的大问题。所以司马炎不得不“事下太常,依礼典平议”。从结果看,礼部的博士们也没有从理论上把这个问题说清楚,最后只是说由于司马睦是诸侯王,按嫡长子继承制,就不能立祖庙。“后世中山乃得为睦立庙,为后世子孙之始祖耳”,实际上绕开了核心问题。最后,武帝也没有更好的解决办法,只好说“礼文不明,此制度大事,宜令详审,可下礼官博议,乃处当之。” 暂时搁置这一问题。尽管问题没有得到解决,但可以清楚地表明这类诏令产生的途径。

二、曹魏西晋时期诏令的执行

在诏令的具体运作中,涉及的官僚机构不尽相同。很多诏令直接指明了执行机构或具体执行者。如晋武帝时,司徒石苞上奏:“州郡农桑未有赏罚之制,宜遣掾属循行,皆当均其土宜,举其殿最,然后黜陟焉。”[16]

晋武帝在回答他的诏书中除了重申“农殖者,为政之本,有国之大务也。虽欲安时兴化,不先富而教之,其道无由”,肯定了石苞的意见,还对如何执行这一方案下达了具体指令,其文曰:

古者稼穑树艺,司徒掌之。今虽登论道,然经国立政,惟时所急,故陶唐之世,稷官为重。今司徒位当其任,乃心王事,有毁家纾国,乾乾匪躬之志。其使司徒督察州郡播殖,将委事任成,垂拱仰办。若宜有所循行者,其增置掾属十人,听取王官更练事业者。[17]

诏令明确指出:石苞直接负责这次以农业为主要内容的考核活动,为了办好这次考核活动,特地选拔了十名“更练事业”的官员作为考察班子的成员。

又,魏明帝青龙四年(公元236年),下诏三公府及各地推举人才:

“欲得有才智文章,谋虑渊深,料远若近,视昧而察,筹不虚运,策弗徒发,端一小心,清修密静,乾乾不解,志尚在公者,无限年齿,勿拘贵贱,卿校已上各举一人。”太尉司马宣王以(王)昶应选。[18]

该诏令的执行机构是三公府及各地政府。此次人才推荐,究竟有多少人应选,史书上没有确切记载,但从“太尉司马宣王以(王)昶应选”看,这条诏令在全国范围内被执行。后来王昶在曹魏官至司空,表明此次人才选拔的效果比较明显。

在诏令的具体执行过程中,为了正确贯彻自己的意图,皇帝还会在前诏的基础上发出新诏,对如何执行做出明确而详细的指示。如晋武帝为展示新朝新气象,在泰始元年(公元265年)十二月已巳发布的诏书中,对邓艾“大赦其家,还使立后”,以“兴灭继绝”[19]。据《三国志》所载,诏书下达后,为了体现这一精神,泰始九年(公元273年),晋武帝又下诏以邓艾嫡孙邓朗为郎中,诏曰:“艾有功勋,受罪不逃刑,而子孙为民隶,朕常愍之。其以嫡孙朗为郎中。”[20]

武帝咸宁中,樊震再次为邓艾申冤,武帝又迁邓朗为定陵令。光禄大夫王戎辟邓艾次孙邓千秋为掾。“《世语》曰:咸宁中,积射将军樊震为西戎牙门,得见辞,武帝问震所由进,震自陈曾为邓艾伐蜀时帐下将,帝遂寻问艾,震具申艾之忠,言之流涕。先是以艾孙朗为丹水令,由此迁为定陵令。次孙千秋有时望,光禄大夫王戎辟为掾。”[21]前者是明诏,由吏部执行;后者则是进一步落实“兴灭继绝”的精神,由光禄大夫王戎执行。

三、曹魏西晋时期诏令执行后的变化、反馈与调整

诏令是皇帝决策的体现,但是这些决策并不全是正确的,另外,即使是正确的决策,在执行中也可能走样。因此,需要在诏令的执行过程中,不断监控,获取信息,作出相应的调整,其过程如图3所示。

图3 曹魏西晋时期诏令执行过程中的反馈与调整

在诏令的执行过程中,有些诏令一出台就被大臣发现问题并上疏谏止,皇帝于是采纳意见进行改正。比较典型的例子如魏文帝给予夏侯尚特权诏,史载:

(魏文帝)诏征南将军夏侯尚曰:“卿腹心重将,特当任使。恩施足死,惠爱可怀。作威作福,杀人活人。”尚以示(蒋)济。济既至,帝问曰:“卿所闻见天下风教何如?”济对曰:“未有他善,但见亡国之语耳。”帝忿然作色而问其故,济具以答,因曰:“夫‘作威作福’,书之明诫。‘天子无戏言’,古人所慎。惟陛下察之。”於是帝意解,遣追取前诏。[22]

夏侯尚追随魏氏多年,功勋卓著,是文帝的“腹心重将”,深得其喜爱和信任,上述诏令,发于文帝任命夏侯尚为征南将军、领荆州刺史、假节、都督南方诸军事之时。可以说,魏文帝把对孙吴作战、镇守南方的重任都交给了他。故文帝诏中有“特当任使”“恩施足死,惠爱可怀”“作威作福,杀人活人”之言,既有信任之情,也有诙谐调侃之意。夏侯尚将诏令拿到时为散骑常侍的蒋济面前炫耀,散骑常侍的职责,正是在皇帝身边顾问应对、拾遗补阙,所以蒋济一发现问题,立即尖锐地向文帝指出了诏令的弊端:“‘天子无戏言’,古人所慎。”最后,文帝认识到自己的失误,遣使追回了已发的诏书。

但是,在大多数情况下,诏令的调整都是源于执行部门的反馈,也就是说在执行中发现了问题。如曹魏初年,为了维护统治,曾立过“诽谤法”——“有妖言辄杀,而赏告者。”[23]其调整就经历了执行反馈——不应答——再反馈——调整的过程:首先,当时主管司法的治书侍御史、治书执法高柔发现问题,但文帝并不重视,“不即从”[24];其次,各地政府及司法部门将进一步的信息反馈给皇帝——“相诬告者滋甚”[25],诬告之风更为严重;最后,文帝重视这一问题,下诏对原令进行修改,黄初五年,“初令谋反大逆乃得相告,其余皆勿听治。敢妄相告,以其罪罪之。”[26]通过如此的反馈与调整,诽谤相告的现象“遂绝”[27],实现了国家的稳定。

《三国志·高柔传》还记载了这样一件事情:

时制,吏遭大丧者,百日后皆给役。有司徒吏解弘遭父丧,后有军事,受敕当行,以疾病为辞。诏怒曰:“汝非曾、闵,何言毁邪?”促收考竟。柔见弘信甚羸劣,奏陈其事,宜加宽贷。帝乃诏曰:“孝哉弘也。其原之。”[28]

司徒吏解弘在为父服丧后,以身有疾病为理由,不应征召。有关部门上报之后,明帝认为他不可能如此哀毁,而是欺骗上级乃至欺君,故下诏用刑,严厉处置。廷尉高柔在查明事实之后,觉得解弘确实是悲痛过度,身体极端羸弱,所言属实,皇帝前诏不当,于是上疏陈奏。高柔的及时反馈,使明帝为此特下新诏,表扬解弘之孝,赦免他违犯军法之罪和欺君之罪,避免了一场冤假错案。

又如西晋太康年间,为了庆祝太庙初建,

诏普增位一等。后以主者承诏失旨,改除之。(挚)虞上表曰:“臣闻昔之圣明,不爱千乘之国而惜桐叶之信,所以重至尊之命而达于万国之诚也。前《乙巳赦书》,远称先帝遗惠余泽,普增位一等,以酬四海欣戴之心。驿书班下,被于远近,莫不鸟腾鱼跃,喜蒙德泽。今一旦更以主者思文不审,收既往之诏,夺已澍之施,臣之愚心窃以为不可。”诏从之。[29]

这个案例与上文不同,是执行过程出了差错。皇帝本意是,建太庙是大喜之事,当普天同庆,所以“普增位一等”,但是“主者承诏失旨”,具体主持这项工作的人在落实“增位一等”福利时出了问题,有违皇帝的初衷,所以皇帝又下诏“改除之”。这是第一次的反馈与调整,但显得矫枉过正。所以尚书郎挚虞又上表,认为“以主者思文不审,收既往之诏,夺已澍之施,臣之愚心窃以为不可”,也就是说,这本来是皇帝给予天下人的恩泽,是好事,已经做了,只是因为具体工作中出了一些小问题就收回封赏,未免寒天下人之心。所以文帝再次改变主意,仍然决定按照原来计划进行封赏。这是第二次的反馈与调整。通过两次反馈与调整,诏令便可更加顺利地执行。

由上可见,曹魏西晋时期诏令的执行与反馈,大致有三种情况:第一种是在诏令发出之后,有关官员即发现问题并提出质疑,诏令得到及时修正;第二种是诏令发出后,在执行中发现不足或偏颇之处,官员提出反馈意见并对诏令进行修正;第三种则是诏令发出后,有关部门在执行中出现了问题,经过若干次反馈和调整,诏令正确实施。

四、结 语

总体而言,曹魏西晋时期诏令的形成和执行已有固定和较为标准的程序。拟诏的机关主要是中书省,间或也有其他机构的人员参与拟诏,反映出此期三省的职能分工尚未完全固定。在诏令形成的过程中,有主动型和被动型两类,共四种形式。在执行方面,尚书省作为行政机关,是执行诏令的主体,但也有不少诏令明确了具体的执行机关和执行人员;为了保证诏令的执行,在执行过程中,皇帝往往适时给予直接而详细的指示,这充分反映出中国封建社会专制主义中央集权制度的特点。值得注意的是,在诏令的发布和执行过程中,会有多次的反馈和调整,其中包括诏令刚发出后有关人员的反馈(预前反馈),也有执行过程中针对相关问题的反馈(同期反馈);既有对诏令本身问题的反馈和调整,也有对执行不力、违背诏令精神行为的反馈和调整。通过考察曹魏西晋时期皇帝诏令形成和执行情况,可以发现,当时的行政运作已经达到了较高的水平,基本能保证皇帝在拥有正常权力时贯彻落实自身的意志,使国家机器有效运行。

参考文献:

[1] 王利器.文心雕龙校正[M].上海:上海古籍出版社,1980:135.

[2] 徐坚.初学记[M].北京:中华书局,2004:271.

[3][4][6][11] 杜佑.通典[M].台北:台北新兴书局,1965:125,125,125,129.

[5] 沈约.宋书[M].北京:中华书局,1974:1245.

[7] 李昉,等.太平御览[M].北京:中华书局,1980:1045.

[8][9][10][13][14][15][16][17][19][20][21][29] 房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974:1177-1178,1154,1070,1227,1317-1318,1112,1003,1003,53,782,783,1426.

[12][18][22][23][24][25][26][27][28] 陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1959:108,748,451,684-685,685,685,84,685,687.