从“虽”的词性看古汉语介词和连词的区分

刘海波

(北京大学,北京 100871)

一、研究综述

介词是介绍名词、代词、名词性词组与动词、形容词发生关系的词。[1]它在句中不能单独使用,常和名词、代词、名词性词组构成介宾结构,用在动词或形容词谓语之前作状语,用在它们之后作补语,以表示动作行为发生的处所、时间以及使用的工具、凭借的条件、形成的原因、比较的对象等。

介词多是及物动词虚化而成的一类词,它仍然带有及物动词的特点,即需要带宾语。古汉语介词的动作性较强。例如:

(1)忠不必用兮,贤不必以。(《离骚·涉江》)

(2)以一平板按其面。(《梦溪笔谈·活板》)

其中例(1)中的“以”是动词,使用意;例(2)中的“以”是介词,介绍行为方式作用和凭借的工具。

介词的宾语相对于及物动词的宾语来说一般不容易隐含,因为介词的语法功能就是组成介词结构,把自己的宾语引介给谓语的核心,从而表达种种复杂的语法及语义关系。古汉语中的介词有时会常省略,而且介词的宾语有时也可以省略。古代汉语允许介词悬空,也存在介词结构删除的情况。例如:

(3)庸人曰:“楚不足与战矣。”(《左传·文公十六年》)

例(3)中的介词“与”后面并没有出现宾语,即造成了所谓的介词悬空,这在现代汉语中是不可能出现的情况,也是古今汉语中介词用法的重大区别。

连词是用来连接词、词组、句子,表示各部分之间关系的一类词。[2]连词内部划分的小类往往是着眼于句子的语义关系,比如说并列、顺承和转折等等,在具体的形式标记上比较复杂,而且往往和介词或关联副词存在重叠的部分。吕叔湘认为,连词的范围问题主要在两个方面:一方面是要跟有关联作用的副词(如又、越、才等)划界;另一方面要跟有关联作用的短语(如总而言之等)划界。[3]黎锦熙将介词和连词统称为关系词,并认为它们的区别仅仅在于所表达的语义关系上的不同,一是偏正关系,一是并列关系。现代汉语语法著作中,一般认为凡是连接小句和小句的,不论是并列关系还是主从关系,都是连词;至于连接词和词的,就得看是哪一种关系,表示并列关系的还是连词,只有表示词和词之间的主从关系的才是介词。[4]马建忠大体上也坚持这种划分方法。[5]不过,金兆梓认为,应当撇开句和词的分别而着眼于并列和主从的分别,表示并列关系的是连词,表示主从关系的是介词。[6]这两种区分介词和连词的不同方法在古汉语中表现得尤为明显,因为古汉语中的句子和词的关系比现代汉语要复杂得多,要进行切分就显得非常地不容易。下面我们通过对古汉语中“虽”的用法进行分析来加深对这个问题的认识。

二、古汉语中“虽”的用法分析

“虽”在古代汉语中表示让步关系,引起后文的转折。其前后连接的成分较为复杂,既可以连接两个小句或是动词性词组,也可以连接名词性词组,而且这两种情况在具体的语义表达上存在差异,因此,对于“虽”的词性问题以及在具体语句当中的作用历来存在着分歧。下面通过对《论语》中“虽”的用法进行分析考察,来了解古汉语中连接词“虽”在语句中的语法功能。“虽”用作连接词在《论语》中一共出现了31次,其出现的语法环境大致包括三种情况:

一是“虽”连接的是两个小句,所表达的是让步关系,常常翻译成“即使”,在两个小句当中的语义表现仅仅相当于一个让步分句的地位,而且语义的焦点是在后面,这也是现代汉语中的“虽”的来源,成为汉语复句的形式标志。在后代的发展过程中,即使“虽”的让步意义有所虚化,在形式上也没有发生太大的改变。

(1) 可妻也。虽在缧绁之中,非其罪也。(《论语·公冶长》)

(2) 仁者,虽告之曰:“井有仁焉。其从之也?”(《论语·雍也》)

(3) 孔子对曰:“苟子之不欲,虽赏之不窃。”(《论语·颜渊》)

二是“虽”后面跟随的是一个谓词性短语(有时候是个词,不是短语),这个谓词性短语有的是指称化,有的是陈述化,和第一类的“虽”有较大的差别。很多人根据现代汉语翻译把这类句子全都看做是陈述化的句子是不正确的。

(4)虽违,吾从下。(《论语·子罕》)

(5)子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者,见之,虽少必作;过之,必趋。(《论语·子罕》)

把(4)(5)这类句子中的“虽”和(1)(2)(3)类句子中的“虽”等同起来是有困难的,因为我们无法判断“违”和“少”到底是陈述还是指称,把“违”和“少”强行当做一个句子是不恰当的。我们知道,翻译不能代替语法,对于古代汉语尤其是这样。而且“虽”在这里语义显得更为虚化,例如(4)所表达的意思核心是“吾从下”,“违”是和其相对的,自然有转折让步的意义在里面,“虽”在这里所起的作用并不是那么明显,更多的是一种形式化标记。

三是“虽”后面跟随的是名词或名词性短语。正如例(4)和例(5)一样,不能将这类名词或名词性短语看成是陈述化。这里的“虽”理解为“哪怕”比理解为“虽然”或是“即使”更准确。我们知道,现代汉语中“哪怕”比“虽然”(或“即使”)使用范围更广,即后面跟随语句的限制较小。

(6)子曰:“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《论语·述而》)

(7)子曰:“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦行矣;言不忠信,行不笃敬,虽州里行乎哉?”(《论语·卫灵公》)

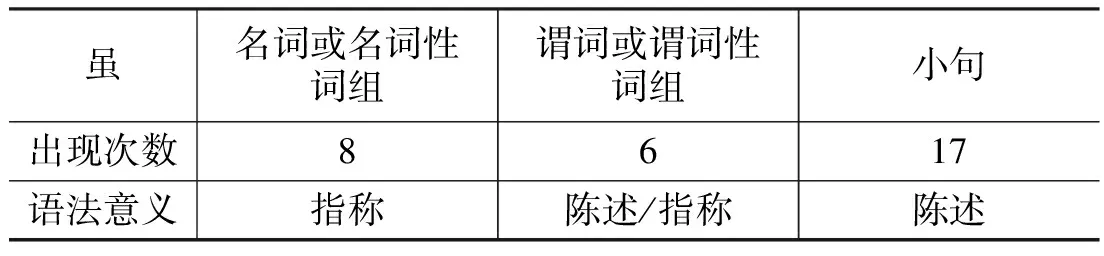

从上面的分析我们可以看出,古汉语中的“虽”和现代汉语中的“虽然”或是“即使”并不是完全对应的,它们之间的用法存在一定的差异。上面对“虽”所做的区分实际上可以看做是“虽”在古汉语用法的一种连续体表现,后面跟随的语句从名词或名词性词组到谓词或谓词性词组再到小句。只不过在汉语发展过程中,现代汉语继承的是“虽”的第一种用法。“虽”在《论语》中的用法可以从下表中看出来。

表1 “虽”在《论语》中的用法

我们可以清楚地发现,“虽”后面所接的语句当中存在这样的一个连续体,即“名词或名词性词组→谓词或谓词性词组→小句”,这也是“虽”在古汉语中到底是连词还是介词的症结所在。因此很难将“虽”所有的语法功能都融合到一个词类的框架当中。

在古代汉语中,表示让步关系的“虽”存在两个义项:(1)“虽然”;(2)“即使”。这两个义项在以下三个方面存在明显的差异:

一是时态表达的差异。“虽”如果先承认已然的事实,再转入正意,一般解释为“虽然”;“虽”如果先承认设想或将要发生的情形,再转入正意,表示结果不受其影响,一般解释为“即使”。例如:

(8) 相如度秦王虽斋,决负约不偿城,乃使其从者衣褐,怀其璧,从径道亡,归璧于赵。(《史记·廉颇蔺相如列传》)

(9) 小大之狱,虽不能察,必以情。(《左传·庄公十年》)

例(8)是蔺相如在秦王被迫接受“斋戒五日”条件后的思考,是面对客观事实的揣度和分析,与后面的分句构成转折关系,“虽”解释为“虽然”。例(9)中的“不能察”是设想的情形,后面分句与之构成假设关系,“虽”解释为“即使”。

二是词语搭配的不同。古汉语中,表示“虽然”的“虽”其后面的分句或词组一般用“而”、“然”与之呼应;表示“即使”的“虽”其后面的分句或词组一般用“犹”、“亦”与之呼应。例如:

(10) 楚虽有富大之名,而实空虚;其卒虽多,然而轻走易北,不能坚战。(《史记·张仪列传》)

(11) 若夫豪杰之士,虽无文王犹兴。(《孟子·尽心上》)

上面例(10)中,“虽……然”是表示转折关系的关联词语,相当于“虽然……但是”。例(11)中的“虽……犹”这对关联词语相当于“即使……也”。

三是表示敬重角度的区别。一般来说,表示自谦时,“虽”解释为“虽然”;表示对他人的敬重、赞颂时,“虽”解释为“即使”。例如:

(12)相如虽驽,独畏廉将军哉?(《史记·廉颇蔺相如列传》)

(13)夫诸吕用事,大臣专制,然陛下从代乘六乘传驰不测之渊,虽贲、育之勇不及陛下。(《史记·袁盎晁错列传》)

例(12)中的“驽”是相如对门客的自谦之辞。“虽”解释为“虽然”合乎这里的语境。例(13)是作者对对方的赞美之辞,“虽”解释为“即使”更合理。

从上面的分析来看,即使是表示让步关系的“虽”在古汉语的语法系统中也存在多种语法功能,因此,我们在对“虽”的词性探讨过程中要充分地考虑到其多种语法功能不可能完全归置于一个词类框架中的事实。

三、古汉语中“虽”的词性探讨

《马氏文通》中把“虽”字归类于推拓连字,推拓连字者,所以推开上文而展拓他意也,作文切忌平衍,须层层开展,方有波折。推拓连字,要皆用以连读而已。其拓开跌入之辞,则有“虽”“纵”两字,而“虽”字尤习用,与“而”“则”两字,同为作家所重。“虽”字有以领一字者,有以领一“读”者,“虽”字领一字以为推拓者,然所领者虽仅一字,而与“读”无别。《马氏文通》认为,“虽”后面无论是领一字还是领一“读”都应该视为连词,这也是这本书对于连词和介词做区分所坚持的标准,即力图依据后面是词还是“读”来区分连词和介词。

(1)将军其引兵便道西并进,虽不相及,使虏闻东方北方兵并来,分散其心意,离其党与,虽不能殄灭,当有瓦解者。(《汉书·赵充国传》)

上面例句中的“虽”字,皆以领“读”,转折分明。

《马氏文通》将条件句中的标记词都划归到连词中,认为这些标记词后面所领的都是“读”[7],正因为是“读”,所以将其划归为连词。此外,《文通》将“虽”划归为“读”之记,“读”是指处于非谓语核心位置上的谓词性句法结构,将“虽”理解为读之记,但是“读”之记是否等同于介词,《文通》并没有明确表示。《文通》中的推拓连字和“读”之记是否存在矛盾关键在于对于“读”定义的理解,而事实上《文通》对于“读”的定义是模糊的,结合汉语的实际(“读”在不同程度上都指称化了),这个问题就更加复杂了。不过,从《文通》的体系来看,给“读”下个明确的定义是困难的,马氏事实上没有做到这一点,后人也没有做到这点,而且在推拓连字中所论及到的“读”和“读”之记所论及到的“读”所指是有差别的,将这两者完全混同是有失偏颇的。从实际用例来看,推拓连字中的“读”应该相当于复句中的分句,“读”之记中的“读”有一部分相当于介宾结构,有一部分相当于复句中的分句。

(2)虽君之有鲁丧,亦敝邑之忧也。(《左传·襄公三十一年》)

(3)推此志也,虽与日月争光可也。(《史记·屈原贾生列传》)

上面两例中的“虽”后面都带有谓词性结构,将其理解为复句中的分句都比较合适,而且与介词的特点相差甚远。至于《文通》中所说的“读”之记,如果将这里的“读”其理解为一个分句,问题都解决了。

有些语法著作中认为古代汉语的介词有两类:第一类主要有“于(乎、诸)”、“以”、“为”、“因”、“由”、“从”、“与”、“及”,这类介词的主要特点是所带宾语基本上是名词性的,带谓语性宾语是个别现象;第二类主要有“纵”、“虽”、“如”、“若”、“苟”、“令”、“倘”、“即”、“设”、“假”,这类介词的主要特点是只能带谓词性宾语。其实所谓从属分句不过是第二类介词的宾词,介宾结构整体作后面谓语核心的状语。“虽”组成的介宾结构只能出现在谓语核心之前,作状语。“虽”用于引介条件,表示状语同谓语核心之间是让步转折关系。例如:众之所助,虽弱必强;众之所去,虽大必亡。(《淮南子·兵略》)

如果把“纵”“虽”“若”等词都看做是介词,其后面的谓词性结构都是介词的宾语的话,实际上是否定偏正复句,在一定程度上甚至是否定复句的存在,因为这样的话所有的复句都所指并列复句。而且这样划分从语义上容易将介词的体系打乱,引介关系和联系关系是有差别的。

语法有很强的系统性。“虽”的词性牵涉到许多问题。“虽”是介词还是连词取决于后面的谓词性结构要不要看做一个分句,从古汉语的实际来看,想作明确的区分是困难的。[8]汉语中介词和连词大都曾经经历了一个语法化的过程,它们在功能和意义两个方面都或多或少存在重叠的情况。[9]此外,对汉语小句或句子区分出并列关系和主从关系来是很难的[10],汉语肯定存在偏正复句,我们不应该将偏正复句都看做是一种状心结构的单句。

从语法系统性来看,关于古汉语中“虽”的词性问题其实是个历时的概念,如果我们将语法发展看做是一个动态的过程,那么,“虽”在历史的发展过程中就有可能经历过一种“词类演变”现象。从上面的分析来看,“虽”在古代汉语中有一部分用例符合介词的语法功能,有一部分用例符合连词的语法功能,不能将它们都归置到一个词类的框架中,这是语言事实。只不过在历史的发展过程中,作为“虽”的替代词“虽然”或“即使”完全演变成了连词,根据语法化理论,语法链条:动词→介词→连词是存在的,因此我们可以认为“虽”在古汉语中的词性是两属的,处于演变的中间状态。很多连词都是介词的语法化之后的产物,这种语法化的句法环境就是介词后面出现了谓词性结构,在重新分析之下,使得整个句子的语义关系发生了改变。

参考文献:

[1] 郭锐.现代汉语词类研究[M].北京:商务印书馆,2010:231-234.

[2] 高名凯.关于汉语的词类分别[J].中国语文,1953,(10):63.

[3][10] 吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆,2010:37-38.

[4] 黎锦熙.新著国语文法[M].北京:商务印书馆,1992:22.

[5] 马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983:246-322.

[6] 金兆梓.国文法之研究[M].北京:商务印书馆,1983:43.

[7] 宋绍年.《马氏文通》研究[M].北京:北京大学出版社,1986:268-271.

[8] 朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:174.

[9] 王力,等.古代汉语[M].北京:中华书局,1963:446-463.

——论胡好对逻辑谓词的误读