基于大战略考量的我国南极科考站选址区位研究

——建设海洋强国视角

陆俊元

(江南社会学院,江苏 苏州215124)

一、引言

南极科考活动投入大、风险高、产出少,非一般国家能够轻而易举地持久推进。针对国际社会在南极地区日益增强的科考活动及其设施建设,我们不能不思考,一些国家花费巨大国力开展南极科考活动,除了出于科学研究目的以外,是否还有其它因素考量?从我国自身情况来看,今天中国的发展已经进入新的历史时期,维护海外权益、建设海洋强国已经成为国家新的战略任务,我们是否需要从新的站位、以更广阔的视角来审视我国的南极科考设施建设?为了正确认识上述问题,我们需要超越狭隘的传统视域,以国家利益和国家战略需要为指引,思考未来我国在南极地区的科考站建设问题;尤其是在科考站的空间布局上,应该补充大战略的视角,根据海洋强国建设需要进行综合统筹和规划。

二、南极科考的政治内涵

南极事务的政治性可谓根深蒂固。人类在南极地区的探险和考察从一开始就具有明显的功利主义性质,其直接目的是为了获得土地和财富,对于相关国家而言,则是要求获得新的领土空间。

从20世纪初开始,一些国家出于对南极地区领土扩张需要考虑,陆续对南极大陆和南大洋区域提出领土要求。在1908年—1946年期间,英国、新西兰、法国、挪威、澳大利亚、智利、阿根廷先后对南极洲部分区域提出领土要求。这些国家的领土要求使得相关国家和人士在南极地区的探险考察等活动的政治目的暴露无遗。在20世纪的前半叶里,领土需求的驱动迫使南极事务的科学性让位于政治性。

20世纪50年代后期,国际科学组织发起了声势浩大的“国际地球物理年”活动,人类历史上出现了首次以大规模国际合作方式展开的南极科学考察,并促成了1959年12月1日《南极条约》的签署。之后,逐渐有许多其它条约和法律文件诞生,构成了“南极条约体系”。《南极条约》的签署在很大程度上是为了处理针对南极洲的领土主权主张及其引起的国际争议问题。《南极条约》规定,为了全人类的利益,南极应该永远专为和平目的使用,不应该成为国际纷争的场所[1]。《南极条约》有力地反制了相关国家对南极地区的领土主权要求,冻结了其它国家继而提出领土主张的欲望,有效地控制了最易引发南极政治紧张的敏感因素,迫使南极政治转化为其它形态。

在当代,政治性依然是南极科学所具有的重要属性之一。极地科学考察关系着全球变化和人类的生存与未来发展,也是国家综合国力、高科技水平在国际舞台上的展现与角逐,在政治、科学、经济、外交、军事等方面都具有深远和重大的战略意义[2]。当然,在南极条约体系和当今国际条件约束下,南极科学中的政治性正在由显性特征向隐性特征方向发展。例如,《南极条约》对南极领土主权问题实施了“冻结”,而不是解决[3]。南极的领土主权问题实质上还是存在的,无论是在现在还是在未来,南极领土主权问题都是南极政治的一个核心问题。《南极条约》的局限性导致那些先前对南极地区提出领土主权要求的国家依然可以老调重弹,或者变相地提出相关要求。比如2012年12月18日英国外交部宣布,将其声称的部分“英属南极领土”重新命名为“伊丽莎白女王领地”,以纪念伊丽莎白二世登基60周年[4]。

除了领土主权外,南极事务中的隐性政治还体现在有关国家对南极地区资源、战略价值、国际影响力等其它敏感因素的关注与图谋。如一些国家一直以“科学考察”、“设施维护”等名义在南极地区从事矿产资源的考察与勘探等活动。

在《南极条约》等制度约束下,有关国家在南极事务中不便直白地表达其政治目的和愿望,但这并不表示这些国家不存在对南极地区具有政治考虑。

三、南极科考设施的多重功能

南极地区的科考站等设施往往具有多重功能。其核心功能当然是进行科学考察与研究活动,以及为此而进行的后勤保障服务等等。此外,一些科考站的功能超越了严格意义上的科学考察范围,而被应用于为相关国家的国家战略服务;甚至有些科考设施被相关国家用于为其对南极地区提出领土主权要求服务。

1.科考功能

科考功能是南极地区科考站及其相关设施的基本功能和核心功能。南极地区是全球范围内科学观测与研究的圣地。其独特的自然条件、极端性的气候、较少受人类活动的干扰等特点,使之成为人类科学活动的一个天然实验室。它是一个反映全球气候与环境变化的灵敏的指示器,在当今以全球性问题为对象的系统性国际科学研究中,南极地区不仅是一个理想的科研场所,而且具有不可替代的独特地位。因此,科考站首先是为科学家在南极地区现场进行科学考察活动服务的,科考功能是几乎所有科考站的基本功能。从目前运行的科考站情况来看,大多数科考站的科考功能都是非常清晰的。例如,法国和意大利在Dome C合作建设的康科迪亚站较充分地体现出了其科考功能与科学优势[5]。

2.保障功能

人类在南极地区的各项活动都离不开必要的保障支持,尤其是在内陆地区进行的科考活动必须要有来自地面或空中的可靠的后勤保障。每一个科考站首先必须具有自我保障功能;有些科考站还具有更强大的保障能力,甚至发展出以后勤保障为中心功能的基础设施。例如,智利在乔治王岛的弗雷总统基地具有强大的保障能力,它不仅服务于智利本国在南极的科考活动,而且可以为整个乔治王岛上其它国家的科考活动提供保障支持[6]。保障功能在本质上是一个国家在南极地区活动能力的体现,其实质是在南极洲特殊环境条件下的机动能力和空间控制能力,这些能力在特定条件下可能被转化为国际政治权力。

3.战略功能

南极科考站在客观上可以成为实现战略功能的载体,特别是在通讯、导航、监测、监视、航天等活动方面。尽管《南极条约》禁止将该地区用于军事目的,但一些国家将其军事目的隐藏于其基础设施建设之中,利用南极科考活动为其军事和战略目的服务。有学者怀疑,在科学研究大旗下,有的国家正在加强在南极地区的军事性活动及相关研究,将科学研究转化为军事用途[2]。例如,西班牙将其南极科考基地“卡斯蒂利亚基地”当做其军队履行使命的能力的标志[7]。美军把南极地区用作进行电磁武器研究的一个重要区域[3]。

4.潜在的主权、管辖权与管理权考虑

尽管《南极条约》暂时冻结了南极领土主权声索国的要求,但是从来没有根除这些国家的相关权利,有些国家不时地以不同方式宣示自己在南极地区的所谓主权。例如,2007年10月16日英国外交部宣布,准备向联合国提交对南极地区部分海床拥有主权的动议[8]。智利针锋相对地提出将向联合国大陆架界限委员会提出对南极海域的主权要求[9]。而阿根廷则以其在南极科考站诞生的居民为依据提出对南极大陆的主权要求。在未来可能再度发生的南极领土主权纷争中,科考站将成为支持相关国家主张的重要依据。

四、南极科考站的空间分布

(一)科考站基础信息统计

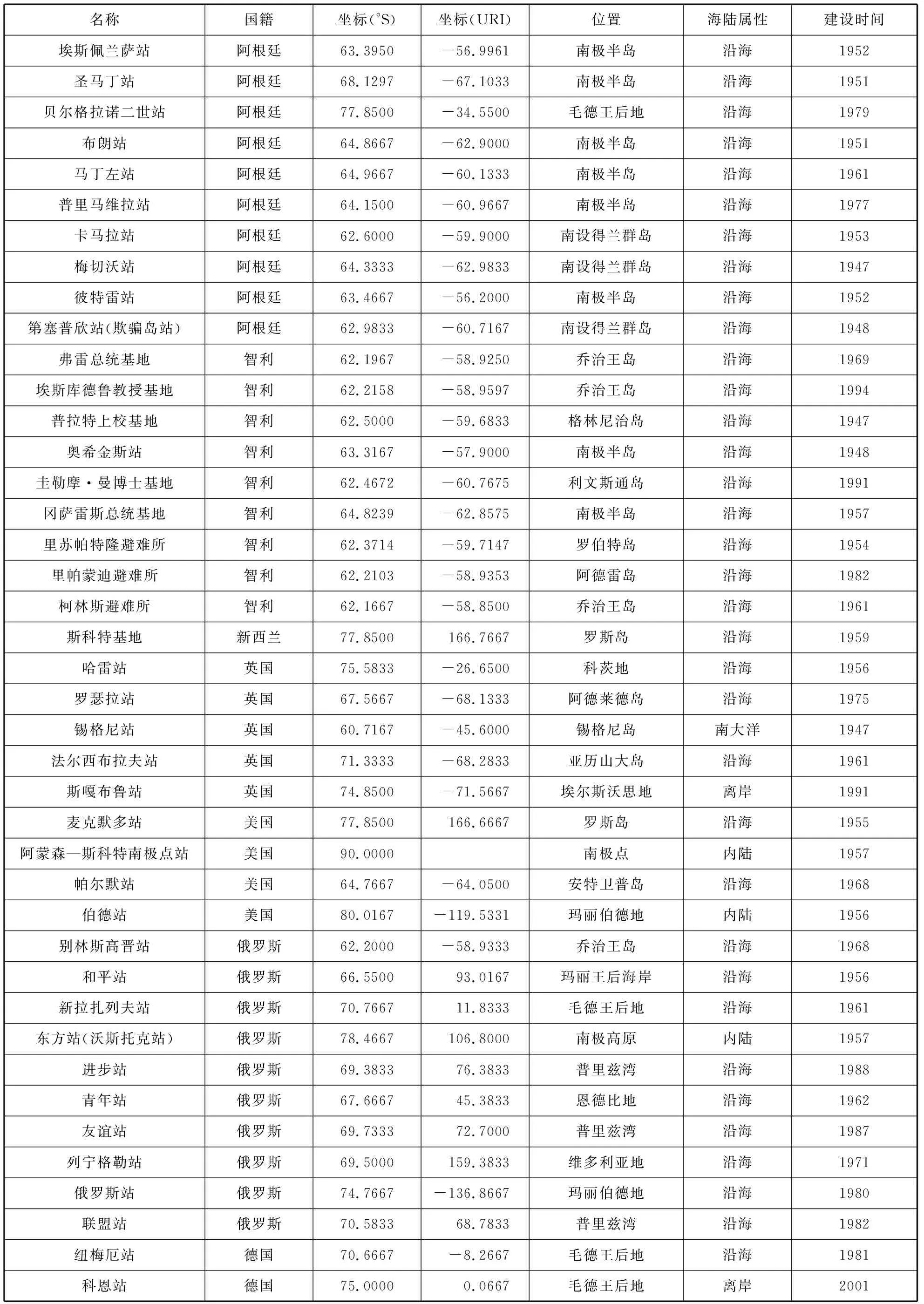

关于南极地区科考站的具体数量,不同机构和专家的统计并不一致。有机构统计,1999年南极地区(60°S以南)共有科考站74个[10]。根据颜其德等的统计,截止2008年底南极条约缔约国先后在南极建立了80多个科学考察基地[2]。而有的学者提出,南极洲大约有100个研究站[11]。

本文对南极科考站的统计不包括60°S以北的南大洋部分。在信息来源方面,尽量使用相关国家南极事务主管机构的官方资料以及“国家南极局局长理事会”(COMNAP)等机构的信息,以尽可能保证基础信息的准确性。在个别官方资料不足的情况下,用其它来源资料补充。经统计,到2014年2月为止,60°S以南的南极科考站共有82个。相关信息见表1。

表1 南极科考站基础信息一览表

续表

续表

(二)空间分布特征

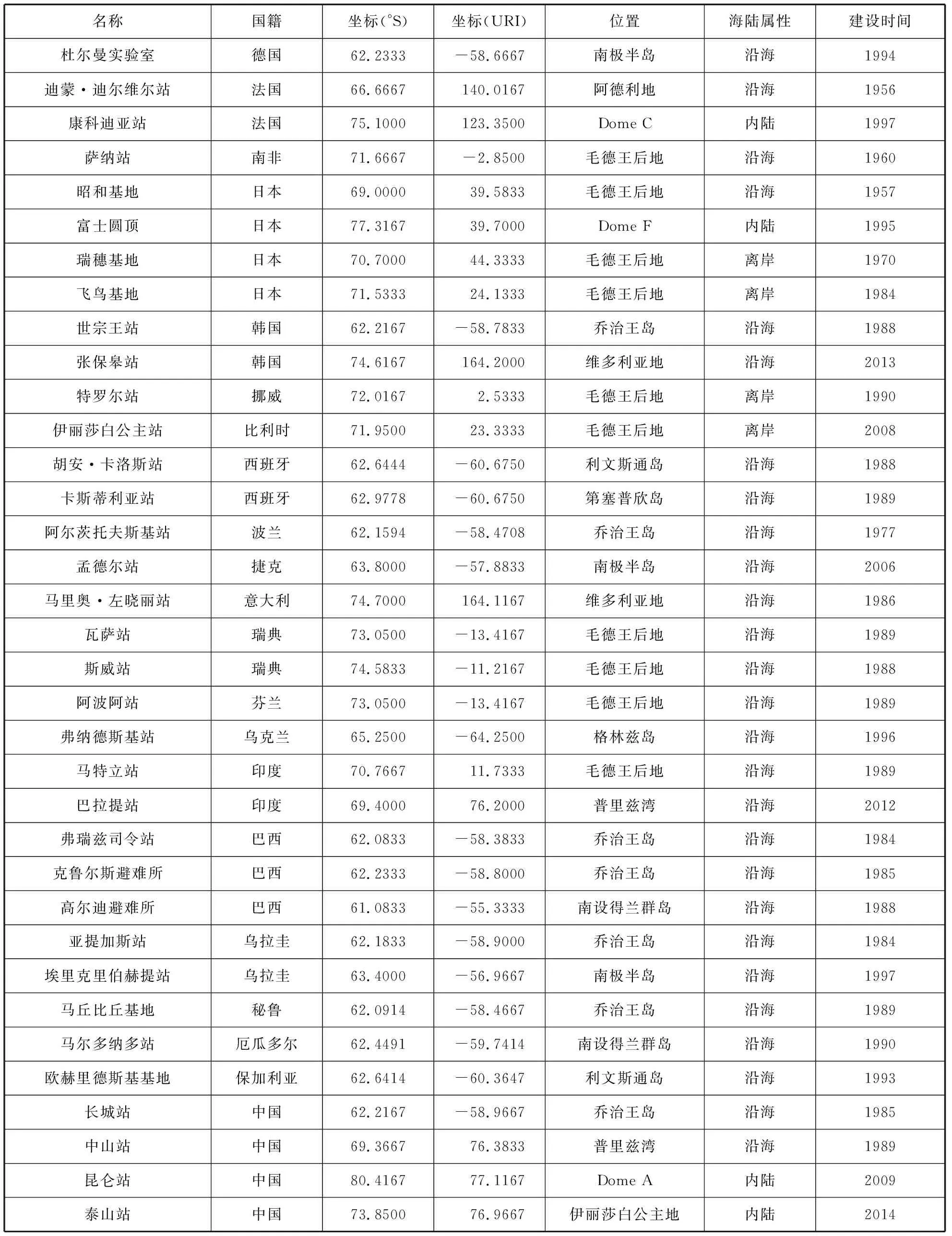

南极科考站的空间分布极不均匀,其总体分布可参见《南极科考站分布图》(图1)。

图1 南极科考站分布图注:此图由澳大利亚南极数据中心制作。

1.按东、西南极洲划分

在自然地理上,南极洲通常以横贯南极山脉为界分为东南极洲与西南极洲。东南极洲有科考站32个,占南极洲科考站总数的39.02%;西南极洲有50个(含南奥克尼群岛的2个科考站),占南极洲科考站总数的60.98%。东南极洲科考站密度小,总体上呈现稀疏分布特征;西南极洲科考站分布密度相对较大,局部地区呈现高密度分布特征。

2.按海陆属性划分

本文根据南极科考站的海陆属性,将其分为沿海型、离岸型、内陆型三大类。目前南极洲保有沿海型科考站69个(含2个位于南大洋的科考站),占南极洲科考站总量的84.15%;内陆型科考站7个,占8.54%;离岸型科考站6个,占7.32%。(见图2)

图2 南极科考站的海陆属性结构

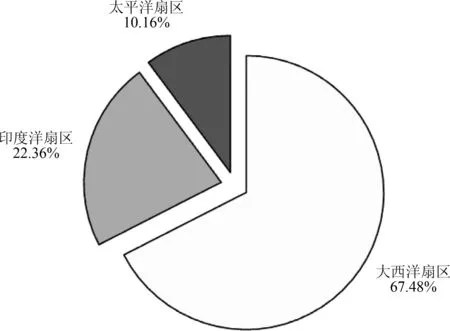

3.按三大洋划分

本文根据南极大陆与南大洋不同洋域之间的对应关系,分别以70°W、30°E和150°E为分界线,将南极洲分为大西洋扇区、印度洋扇区和太平洋扇区三大部分。大西洋扇区为70°W—0°EW—30°E之间的南极地区;印度洋扇区为30°E—150°E之间的南极地区;太平洋扇区为150°E—180°EW—70°W之间的南极地区。根据统计,大西洋扇区科考站数量最多,占67.48%;印度洋扇区居其次,占22.36%;太平洋扇区相对较少,占10.16%。(见图3)

图3 三大扇区科考站分布结构

4.地域集中度

南极科考站地域分布极不均匀,高度集中在西南极洲埃尔斯沃思地以北的南极半岛地区。在地理范围上,南极半岛地区主要位于55°W—75°W之间,若不计南奥克尼群岛的科考站,目前南极半岛有科考站共计40个,占南极地区科考站总数的48.78%,可谓半壁江山。其中,南设得兰群岛是南极洲的科考圣地,目前共有24个科考站,占据南极洲科考站总量的29.27%。在南设得兰群岛东北部的乔治王岛,那里是科考站高度集中的地方,目前有12个科考站,占整个南设得兰群岛科考设施的50%。

五、我国新建南极科考站的区位战略筹划

(一)指导方针与基本思路

1.指导方针

一个国家在南极地区的科考站建设不仅仅是一个科学问题,也是政治问题和战略问题。中国在南极地区的科考站建设需纳入国家整体战略中统筹,需要用科学与战略相结合的思路进行规划。在指导思想的原则上,需要体现服从并服务于国家战略的根本宗旨,服务于我国的对外开放,服务于和平发展,服务于海洋强国建设。

我们在思考今后在南极地区新建科考站的时候,需要基于大国地位的自我认同,以全球大视野的空间尺度,着眼于未来的格局和长远的国家利益需要,进行战略性的布局,争取在将来的南极事务和其它相关事务中获得主动。概而言之,可将我国南极科考站建设的指导方针概括为“大国定位,全球思维;面向未来,战略布局;立足长远,争抢主动。”

2.基本思路

在明确指导方针后,我们还需要厘清在南极地区进行科考站建设的基本思路。

其一,充分利用好战略机遇期,果断出击,有所作为。我国极地考察事业正处于可以大有作为的战略机遇期[12]。在今后一段时间内,我国在南极地区面临传统大国与强国的竞争相对较小,是我国进行科考站建设的好时机,应该果断出击。

其二,学习国际经验,培植战略远见,发掘地缘政治要点。美国率先在南极点建立科考站,在南极地缘战略格局中确立了其它国家难以撼动的优势。我们需要以长远的战略眼光,在南极地缘政治格局中发现要害。

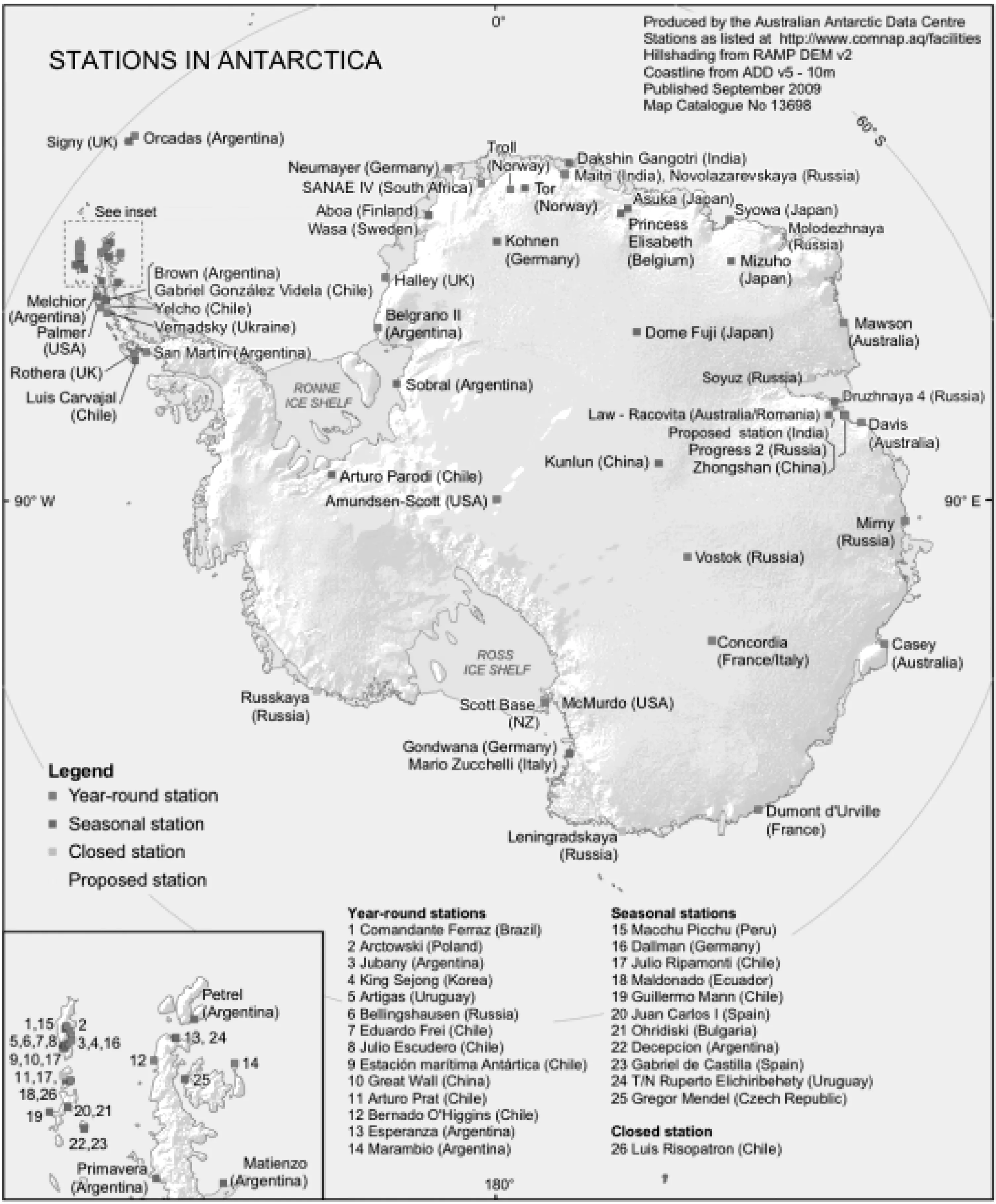

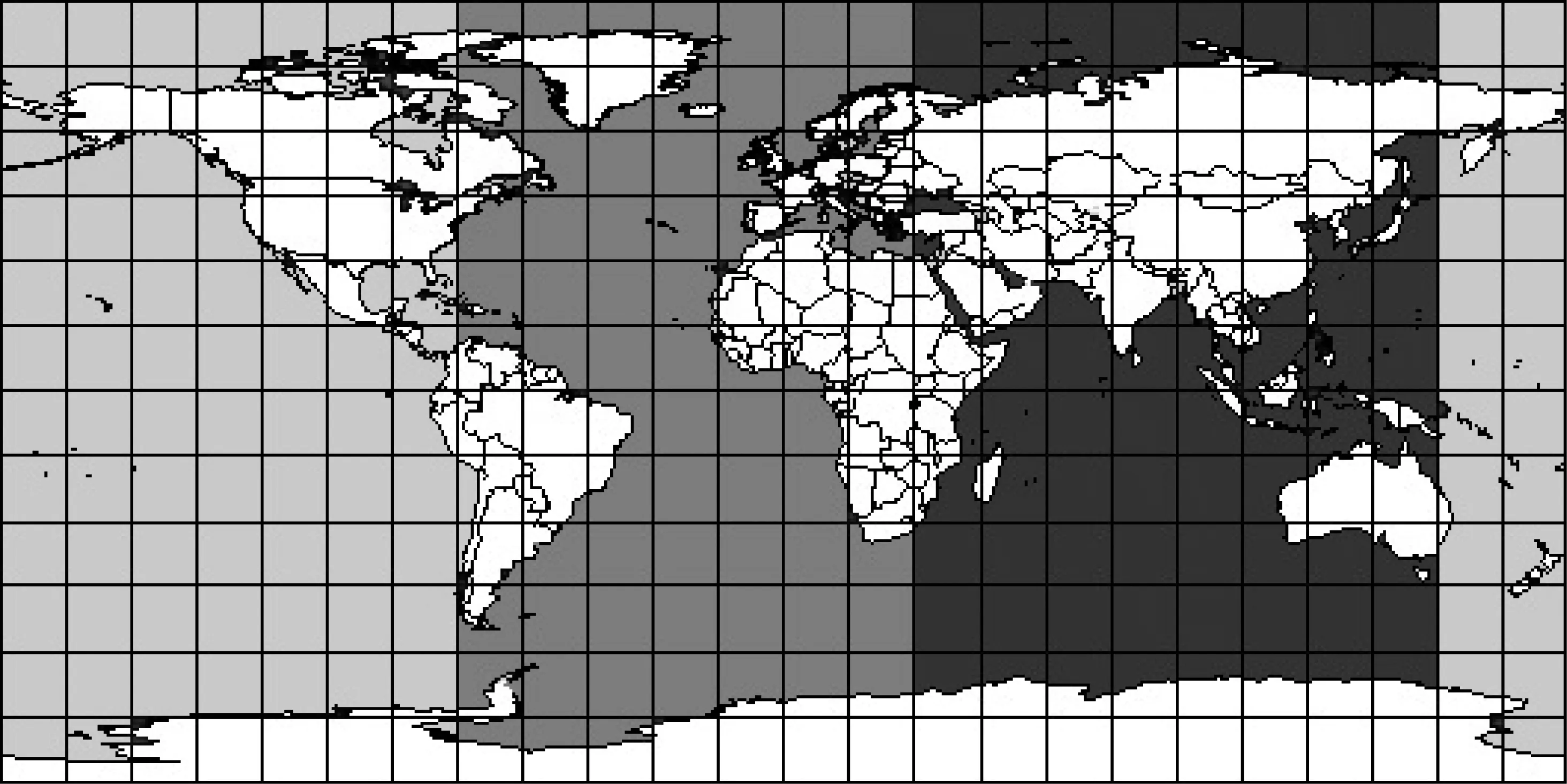

其三,首重海洋,配合海洋强国建设。南极科考站建设有利于拓展我国海洋事业发展的战略空间[13]。我们应该将南极科考站建设同我国海洋强国建设战略相互结合,在科考站的区位选择上,可以首先考虑沿南大洋分布,与未来我国在远洋的发展相呼应。在三大扇区中,印度洋扇区同我国的对外战略关系最为直接,其次是太平洋扇区,大西洋扇区居第三(见图4)。

说明:深色区域是南极洲印度洋扇区对应的洋域,中色区域是大西洋扇区对应的洋域,浅色区域是太平洋扇区对应的洋域。图4 南极洲三大扇区对应的洋区

其四,去新地方,拓展新的战略空间。持续65年的南极科考站建设已经形成了现有的分布格局,有的地方科考站密集分布,有的地方则非常空旷。本文认为,根据战略考量,我国可以在一些新地方适当布局,拓展我国在南极地区新的战略空间。

其五,倡导多元思维,进行多因子综合分析评估。我们倡导以科学、政治、战略、经济等相结合的多元思维来指导我国的南极科考站建设,新建科考站的区位选择既要考虑自然条件,还应该考虑当地的资源前景以及这些站址在国际战略中的潜在价值等因素。

(二)选址区位建议

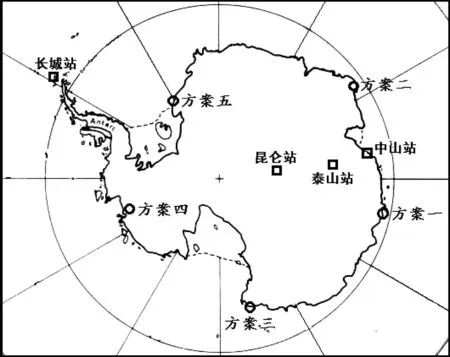

1.方案一:玛丽王后海岸

在105°E—113°E之间的威尔克斯地的玛丽王后海岸,是南极大陆与中国最接近的地区。可考虑在俄罗斯和平站与澳大利亚凯西站之间、沙克莱顿冰架东缘的玛丽王后海岸沿海区域建设我国的科考站。

该方案在区位上的优势有:从经度来看,南极洲的印度洋扇区对应于包括东北亚、东南亚、澳洲在内的西太平洋和整个印度洋,关系到中国海洋安全与发展的关键性海洋区域;它是中国与南极洲之间海路最接近的地方;该位置有助于同我国在印度洋的权益维护相配合;可用于在整个印度洋方向对航天与卫星信号的监测;潜在的资源因素;船舶直接到达,方便补给;等等。

2.方案二:恩德比地

50°E—60°E之间的恩德比地属于印度洋扇区,位于西南印度洋方向。可以考虑在俄罗斯青年站与澳大利亚莫森站之间、澳大利亚莫森站对面的恩德比地的克洛斯角建设我国的科考站。该方案的区位优势除了与我国的距离略远外,其它方面与方案一相似。

3.方案三:维多利亚地

可以考虑在160°E—170°E之间的维多利亚地沿海区域建站。该区位对应于西南太平洋,可与我国在西南太平洋地区的地缘战略相呼应。该位置靠近罗斯海,接近罗斯冰架,在南极地区的科学考察和资源调查中具有重要作用。而且,船只能够直接到达该地,方便补给。

4.方案四:玛丽伯德地

90°W—150°W之间的南极地区是无国家主权主张的区域。可结合交通便利性、资源导向、沿海或近海性等特点在该区域内选择具体位置,比如,可以考虑在面向阿蒙森湾的玛丽伯德地沿海地区建设科考站。

该方案的区位优势主要有:无领土主权主张,在未来可能的南极领土主权斗争中赢得主动性;科考站分布相对稀少,可避免激烈的空间竞争;位于东南太平洋扇区,有利于对南太平洋区域进行战略监视;可作为对西南极洲区域开展资源调查的立足点;等等。同时,该地区存在诸多不足,如:船只靠岸不易,补给存在困难;冰盖和冰架不稳定,可能威胁到科考站的长久生存;紧急情况下的国际求助不便;等等。

5.方案五:科茨地

该地属于大西洋扇区。可以考虑在30°W附近的南极大陆沿海区域建站。该位置介于英国哈雷站与阿根廷贝尔格拉诺将军站之间,面向威德尔海。该方案的区位优势主要有:填补中国在除乔治王岛以外的大西洋扇区科考站建设的空白;靠近威德尔海;资源因素考虑;等等。

图5 中国南极科考站选址区位建议

对于上述备选方案,本文倾向认为,方案一或方案二(两者取其一)可作为优先选项,体现出我国海洋战略中的印度洋因素,有利于发挥南极洲与我国海洋战略的区位配合优势;方案三可作为重点考虑选项,反映出我国海洋战略中的太平洋因素,可在一定程度上实现南极洲与我国海洋战略的区位呼应。

六、小结

南极科学并不是纯粹的科学事务,在南极地区维护人类共同利益与拓展国家利益并不矛盾,我们在开展南极科考活动时,应该紧密结合国家的战略需要,更好地为国家利益服务。南极科考站建设在一定程度上属于一个国家的战略行为,是一项系统工程,需要从科学、经济、政治、战略等领域进行统筹规划。

当今,中国发展进入了新的历史阶段,中国建设海洋强国的战略对我国包括南极在内的极地事务提出了新的要求,需要以新的战略眼光审视和规划我国未来的南极科学事业。本文着重从建设海洋强国的视角,思考我国在南极地区的科考站建设问题,提出了关于未来新建科考站区位选择的建议。

需要指出的是,这些建议方案主要是从战略角度提出的宏观性的区位选择意向,主要表达科考站建设在大战略上的空间取向,并不代表科考站址的精确定位。具体的选址方案还需结合科学功能设计、自然条件、技术保障条件等方面因素进行综合评估确定。本文的研究为我们思考南极科考站建设提供一个补充视角,以加强对我国南极科考站建设相关决策的支持。

参考文献:

[1]国家海洋局极地办.南极条约全文[OL].中国网,http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/nk/733773.htm,2014-08-01.

[2]中国极地研究中心.南极洲领土主权与资源权属问题研究[M].上海:上海科学技术出版社,2009:2,3.

[3]郭培清,石伟华.南极政治问题的多角度探讨[M].北京:海洋出版社,2012:5,84,85.

[4]仲伟东.英以女王名字命名南极领地[N].北京日报,2012-12-20(15).

[5]Institute Polaire Francias.Station Concordia - Dme C [OL].http://www.institut-polaire.fr/ipev/bases_et_navires/station_concordia_dome_c,2014-08-01.

[6]Instituto Antártico Chileno.Base Pdte.Eduardo Frei Montalva [OL].http://www.inach.cl/proyectos/plataformas/base-frei/,2014-08-01.

[7]Ministerio de Defensa de Espaa.Bienvenido a la Base Gabriel de Castilla [OL].http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/index.html,2014-08-01.

[8]刘俊.英国率先打响南极之争,利用法律漏洞提主权要求[OL].新华网,http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/22/content_6921802.htm,2007-10-22.

[9]本报综合报道.南极洲上演“领土争夺战”[N].广州日报,2007-10-24(A20).

[10]Eco-Photo Explorers.Research Stations & Transportation in Antarctica [OL].http://www.ecophotoexplorers.com/AntarcticaStations.asp,2010-05-18.

[11] Badische Zeitung.Auf Stelzen im Eis [OL].http://www.badische-zeitung.de/bildung-wissen-1/auf-stelzen-im-eis—11481179.html,2009-02-14.

[12]国家海洋局极地考察办公室.极地考察工作会议在京召开李克强作重要批示[OL].中国极地考察办公室官方网站,http://www.chinare.gov.cn/caa/gb_news.php?modid=01002&id=1063,2011-06-23.

[13]新华社.习近平致中国南极泰山站的贺信[OL].中央政府门户网站,http://www.gov.cn/ldhd/2014-02/08/content_2581678.htm,2014-02-08.