国际高等教育专科学位制度发展与实践探析

摘 要 在高等教育大众化和普及化的背景下,以美国、英国、澳大利亚为代表的发达国家和地区普遍在高等教育专科阶段设立了学位。对澳大利亚这一层次学位发展和实践的研究表明,这一层次学位同时发挥了促进学生就业和升学的双重功能,并把这一层次学位纳入到了国家的资格框架体系中。然而,这一层次学位在推行实践中也面临与本科衔接不畅、定位不准等问题。借鉴国际社会的经验和教训,我国应从一种系统的角度看待高职专科学位建设问题,应以高职专科学位建设为突破口,建立各教育层次和类型紧密衔接、互相融通的资格框架体系。

关键词 高等职业教育;高等教育专科;学位制度;澳大利亚;副学士学位

中图分类号 G719.1 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2014)28-0083-06

在加快发展现代职业教育和建设现代职业教育体系的背景下,探索建立符合职业教育特点的学位制度成为我国职业教育改革发展的重要目标和关键环节[1]。为从根本上解决我国职业教育断头、没有上升空间的问题,借鉴国际高职学位的发展和实践经验,为高职学生设立具有上升空间的学位制度已成为我国未来职业教育体系建设的必然要求。

一、国际高等教育专科学位制度发展概况

随着各国高等教育大众化的推进,美国、英国、加拿大等发达国家,普遍在高等教育专科阶段就设立了学位,并通过这一举措利用职业导向的高等教育机构逐步实现了高等教育的普及化,极大发挥了短期高等教育机构在国家经济发展和教育体系构建中的作用。

美国是最早设立副学士学位的国家。19世纪末至20世纪初,美国就在两年制高等教育专科层次设置了副学士学位,在此基础上,这些两年制高等教育逐步发展成为独具特色的社区学院教育体系。1997~2007年,美国中等后教育机构授予的副学士学位数量从57.1万个增加到74.5万个,增长了30%。根据预测,这一比例到2020年还将增长30%,其增幅远远大于学士学位的实际和预期增幅[2]。

英国从1994年开始探讨建立职业技能教育与学历提升相结合的高等教育专科学位。经过多年的调查咨询,2000 年2 月,英国正式公布新的高等教育资格计划,提出从2001年秋季开始增设一种两年制工作本位(Work-based)的新学位——基础学位( Foundation Degree),主要面向职教学生,是国家现代学徒制的一部分。该学位由高等院校授予,强调能力本位;采用弹性、多样的学习形式。取得“基础学位”后,可继续全职学习15 个月或在职学习相等学时,得到大学的“荣誉学位”[3]。多年的发展表明,英国基础学位吸引了更多的少数民族学生、成年学生以及较低社会经济背景学生学习。2003~2010年,英国基础学位学生数量从2.3万名增长到10万名。

2004 年,澳大利亚在其学历资格框架中新增了两年制高等教育副学士学位,大学和其他有权颁发学历学位证书的院校及技术与继续教育学院(TAFE)和注册培训机构(RTO)都有权授予,获得副学士学位的学生可以进入大学继续学习,获得学士学位,或者入读高级专科文凭课程。

副学士学位发展较为迅速的另一个典型地区是我国香港。2001年,为扩大公民进入高等教育的机会,香港开始把副学士学位作为高级文凭下的一个次级学历项目,由高等教育机构实施,并把其定位为“基于广泛定位”的职业导向资格,仅仅对于少数高需求技能领域的学科专业通过职业培训理事会给予经费资助,其他专业类别的副学士学位都要通过收取学费的形式实施。同时,这一项目还积极致力于通过学分转换促进这一学位与学士学位的衔接。如表1所示,2001~2010年,虽然政府减少了经费资助的名额,但香港收取学费副学士学位招生人数从3151人增长到15563人[4],远远超过学士学位招生增长速度,总招生人数已超过公共资助的学士学位招生人数。

荷兰于2006年引进以开展副学士学位为主的高等专业教育(higher professional education, HBO),其主要目标是为更多的高中阶段职业教育与培训毕业生和已就业人员提供获得高等教育资格及继续学习的机会。同时,这一学位也与学士学位建立了紧密的衔接关系,副学士学位获得者还可以继续获得学士及硕士学位。尽管如此,副学士学位还具有鲜明的职业导向性特征。2011年,将近4000名学生进入这一学位学习,比2006年增加了1500名[5]。根据相关数据,荷兰副学士学位中63%的学生来自高中阶段职业教育与培训,这一比例是进入四年制大学的两倍。

二、国际高等教育专科学位制度的实践——以澳大利亚为例

(一)产生和发展概况

澳大利亚副学士学位制度的产生和发展经历了一个先实践、后逐步纳入资格框架的过程。

20世纪90年代以来,为应对社会日益增长的对高等教育的需求,一些大学和TAFE学院开始提供副学士学位教育。但当时人们普遍认为,资格框架中可以同时由职业教育与培训机构和高等教育机构开展的文凭和高级文凭证书教育,完全可以满足教育发展的要求,当时的资格框架如图1所示。因此,一直没有将这一学位纳入到正式资格框架中,相关机构开展的副学士学位教育主要由教育机构自己认证,并主要面向国际学生和行业顾客收取费用。在实践的推动下,1997年,澳大利亚教育、就业、培训和青年事务部长理事会开始考虑将这一学位纳入到资格框架中。

在澳大利亚私立教育和培训理事会等机构的推动下,2003年,澳大利亚资格框架理事会(AQFAB)发布一个讨论报告,提出借鉴国际社会发展副学士学位的经验,将副学士学位作为一个新的资格纳入到资格框架中,并提出了这一资格发展的原则:明确与其他学位或资格的关系,国家统一性,国际可比性,衔接性,战略发展性。报告发布后,分别收到了一系列支持和反对意见。后来,支持意见以微弱优势取得胜利,相关支持性观点为“副学士学位可以同时由大学和职业教育与培训机构授予,有利于改善公民对教育的参与,促进人们的终身学习”。根据讨论意见,澳大利亚教育、就业、培训和青年事务部长理事会签署意见,规定从2004年开始,把副学士学位作为澳大利亚资格框架中一个新的资格。这一资格可以由大学以及包括TAFE学院和职业教育与培训机构在内、符合高等教育要求的机构提供[6]。如表2所示,在2007年印发的澳大利亚资格框架实施手册中,将副学士学位置于高等教育系列中与高级文凭并列的地方。

2011年7月,经过广泛的国家咨询后,澳大利亚高等教育和就业部长理事会发布新版资格框架。如图 2 所示,新版框架从建立广泛高等教育,以及加强高等教育与职业教育和培训间整合关系的视角出发,抛弃了以往框架将教育进行不同分类的模式,而是采用了一个循环的10层资格分类法。在这一框架中,副学士学位与高级文凭共同处于资格框架的第六级,其分别与学士学位和文凭衔接。

到2011年,澳大利亚全国范围内有57所高等教育机构开展副学士学位教育,其中包括18所大学、5所双元性大学①、12所TAFE学院、22所私立高等教育学院[7]。

就副学士学位的学科专业而言,2001~2011年,澳大利亚副学士学位的学科专业数量从65个增加到176个,其中78个副学士学位由大学提供,18个由双元制高等教育机构提供,24个由TAFE学院提供,56个由私立高等教育学院提供。

从学生数量的发展来看,2001~2009年,澳大利亚全日制副学士学位学生数从2124人增长到8592人,八年间增长了6468人[8]。

(二)教育目标定位

从国际的角度而言,一般把副学士学位定位为“职业”和“学术”之间。在美国,一般把副学士学位定位为由社区学院实施的短期高等教育(转学)项目,主要提供这一学位的社区学院也开展职业资格教育。在英国,基础学位主要由大学和继续教育学院实施,其可以同时作为一个转学或职业终结性资格。荷兰将副学士学位定位为“高等专业教育、职业教育和劳动力市场间的缺失环节”。在欧洲的资格分类中,一般把副学士学位与基础学位、文凭和高等证书等同时作为短期高等教育资格。总体来看,各国一般对副学士学位进行双重定位:一是培养直接就业、进入劳动力市场的毕业生,二是为学生继续进入高等教育机构学习作准备[9]。

总体来看,作为进入高等教育机构的一个路径及进入职业领域的一个入口,澳大利亚日益将副学士与国家公共政策联系起来,并通过这一路径实现如下目标:扩大公民进入高等教育的机会;增加弱势人口群体对高等教育的参与;解决国家职业和专业技能人才的短缺问题。

(三)与高层次学位教育的衔接

在资格框架的基础上,澳大利亚副学士学位主要通过院校合作和学分转换实现更高层次学位的衔接。

院校合作主要是指提供副学士学位教育的TAFE学院与大学间的合作。近年来,受美国社区学院副学士学位教育重视转学功能的影响,澳大利亚若干地区特别强调TAFE学院提供的副学士学位向四年制大学的过渡。如2010年,澳大利亚新南威尔士州TAFE学院理事会(TAFE NSW)启动一项名为“高等教育学历路径”的行动,支持TAFE学院学生获得副学士学位后继续进入大学学习。这一项目有如下六个关键特征:在大学、行业和TAFE学院间建立合作伙伴关系;教学过程以学习者为中心,为学习者提供生涯指导等各方面的支持;学习形式非常灵活,有多个学习入口,允许学生随时就业和继续学习;强调职业导向和应用本位学习,开展直接的工作场所学习;大学与TAFE学院共享学习资源和教学设施。这一项目的具体晋升路径见图3。这一行动的具体实施主要建立在新南威尔士州TAFE学院理事会与行业机构和能够授予学士学位大学合作协议的基础上。根据协议,学生在新南威尔士州TAFE学院完成两年的专业副学士学位学习后,就可以在第三年晋升到合作大学的相同专业学士学位项目中继续学习[10]。

澳大利亚很多大学同时提供副学士学位和学士学位教育,这样,其学生在晋升和继续学习方面的路径更加便捷。以RMIT大学为例,该学校建立了专门的副学士学位教育网络,明确该学位的目标对象和教育路径。学校提出,副学士学位教育要努力实现两个目标:一是为学生提供工作场所立即能用的知识和技能;二是为学生提供相关专业横向和纵向的教育衔接和沟通路径。根据学校的规定,学生在副学士学位学习期间,要完成16门课程的学习,每门课程为12个学分,两年总计要获得192个学分。学生成功获得这些学分后,就可以转到相关学科的学士学位学习项目中[11]。

(四)课程与教学特征

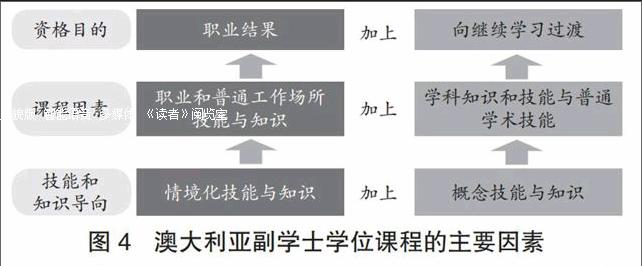

为适应同时为学生继续学业及就业作准备的要求,澳大利亚副学士学位教育强调一种混合性的课程设计模式,其目标是在两年的学习时间内,使学生在如下方面实现平衡发展:理论和实践、职业发展和继续升学、学习宽度和深度、知识学习和能力发展;同时,其在入学方式和学习模式上强调灵活性。具体如图4所示。

在课程实施上,澳大利亚副学士学位特别强调如下方面:一是适应学生的多样化背景,采用多样化的学习模式和策略;二是实施灵活的评估方式;三是努力体现并增强学生工作经历的重要性;四是让学生明确其职业角色和作用。

上述模式的有效实施涉及如下两个方面:一是要使课程设计者同时考虑并认识到副学士学位同时为继续学业和就业两个目的作准备的重要性;二是在关键的利益相关者,特别是雇主、相关学历项目和学生自身间建立有效的合作交流机制。

三、结论与思考

随着世界范围内高等教育大众化和普及化的不断推进,典型发达国家普遍通过不同途径发展和推行了专科高等教育层次的学位制度。虽然各国在推行这一学位制度过程中采取了不同的途径,实施这一学位的机构也不同,如美国主要通过专门的两年制高等教育机构——社区学院开展副学士学位教育,荷兰也是主要通过高等专业教育(higher professional education)机构实施,而从澳大利亚的实践来看,大学和TAFE学院同时开展副学士学位教育。总体来看,高等教育专科层次学位在高等教育和职业教育发展中都起到了越来越重要的基础和桥梁作用,设置这一层次学位已成为世界范围内学位制度改革发展的一种共同趋势。

(一)国际高等教育专科学位制度发展的主要特征

首先,从教育目的的角度而言,高等教育专科层次学位的建立同时致力于实现促进学生升学与就业两个目的:一是从满足劳动力市场对技能型人才需求和促进学生就业的角度,实现这一层次教育身份的“合法化”[12],促进社会和整个教育体系都更加重视这一层次和类型教育的发展;二是力求为学生的发展提供更加畅通和充分的发展空间,促进整个教育体系的衔接沟通,实现培养多种不同类型人才的教育理想。

其次,从教育形式和内容的角度而言,各国高等教育专科层次学位普遍强调短学制和实用性的特点,同时重视培养学生的普通学术素养和工作场所实践能力,重视加强与企业的合作,采用工作场所实习实训等多种实践导向的教学和评估方式。

第三,各国在建立高等教育专科学位的同时,都建立了完善的教育资格框架和学分转换体系,力求通过学分转换、资格证书等值等形式实现普职教育的有效衔接与沟通。

(二)国际高等教育专科学位制度发展和实践面临的共同挑战

各国高等教育专科学位制度的发展和实践中普遍面临一系列问题和挑战。

一是关于该层次学位在整个国家资格框架和学历体系中的定位问题,如澳大利亚将副学士学位与高级文凭同时定位于资格框架中的第六级,教育界对于副学士学位和高级文凭间的关系一直存在争议,一直有人认为高级文凭已经能够切实发挥相关的功能,没有必要再设置副学士学位;我国香港地区也同时把副学士学位与高级文凭作为并列的次级学位,且从表1可以看出,香港地区副学士学位的总体招生规模和影响力要小于高级文凭。

二是关于副学士学位与其他层次学位,特别是与高层次学士学位的衔接问题。实现副学士学位与学士学位的衔接,为公民提供持续的教育晋升通道是各国设置副学士学位的一个重要目标。但各国在实现学位衔接的过程中并非一帆风顺,如美国已经建立了比较完善的社区学院学生转学制度,但根据美国相关调查数据,在所有进入美国两年制公立社区学院学习的学生中,有80%表示未来希望获得学士或更高层次学位,但其中只有15%能够在六年内获得学士学位[13]。

三是在人才培养过程中同时实现为学生升学和就业作准备的问题。同时为学生升学和就业作准备是各国副学士学位的共同目标定位。为实现这一目标,各国在学生的人才培养方面努力在普通学术素养和就业能力间达到平衡,如澳大利亚为副学士学位设计了具体的课程开发、评估和教学实施模式,但是,由于副学士学位的教学时间普遍只有两年,是一种定位于短期性的学历高等教育。因此,如何在较短的时间内,实现对学生双重的培养目标,也是各国在实施这一学位制度中面临的挑战。这突出表现在各国副学士学位学生的毕业率较低,如辍学率高、毕业率低一直是美国社区学院副学士学位教育面临的重要问题。

(三)对我国专科层次高职学位的思考

从我国的实际情况来看,建设“中职高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通,体现终身教育理念,具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系”是我国职业教育改革发展的根本目标。从这一角度出发,高职专科教育没有相应的学位制度,并缺乏从高职专科向本科的晋升通道,这是影响我国现代职业教育体系建设的关键桎梏。因此,借鉴国际社会的经验,为高职专科教育建立特定的学位,已成为我国未来职业教育发展的必然要求。

然而,基于国际副学士学位制度发展的经验和教训,学位建设是一个涉及到整个教育体系发展的问题,其设立与实施必须考虑到上下衔接,以及横向与纵向的沟通。因此,我国应从系统的角度看待高职专科学位建设问题,应以高职专科学位建设为突破口,建立各教育层次和类型紧密衔接、互相融通的资格框架体系。同时,在实践层面,全面推行学分制,改革相关招生制度及学分认可制度,为学生从高职专科向更高层次教育晋升提供便捷的通道[14]。

参 考 文 献

[1][12][14]李玉静.系统看待高职学位建设问题[J].职业技术教育,2014(25):1.

[2]Department for Employment and Learning. Higher Education Widening Participation Policy Branch: Evaluation of Foundation Degree Forward[R]. June 2011.

[3]Dominic Madell. Foundation Degree Forward: A Comparative Study of Foundation Degree Development and Experience in the Public and Private Sectors[R]. 2006.Report Ref: No. RS5306.

[4][7]Dr. Helen Smith. Associate Degrees in Australia: A Work in Progress :Final Report 2013[R]. RMIT University, 2013.

[5]Netherlands: Dutch Associate Degree Programme Attracts Mainly Senior Secondary VET Graduates [EB/OL]. (2012-08-20)[2014-06-12]. http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/netherlands-dutch-associate-degree-programme-attracts-mainly-senior-secondary.

[6][8]Tom Karmel,Tham Lu. Associate Degree or Advanced Diploma?--A Case Study [R]. National Centre for Vocational Education Research, 2012.

[9]European Centre for the Development of Vocational Training. Vocational education and training at higher qualification levels [R]. Luxembourg:Publications Office of the European Union, 2011.

[10][11]Deakin University, University of Ballarat. VET Providers, Associate and Bachelor Degrees, and Disadvantaged Learners Report to the National VET Equity Advisory Council (NVEAC) [R]. September 2013, Australia.

[13]Peter M. Crosta, Elizabeth M. Kopko. Should Community College Students Earn an Associate Degree Before Transferring to a Four-Year Institution? [R]. Community College Research Center Teachers College, Columbia University, 2014.