阶梯式康复训练对髋臼骨折术后关节功能恢复的效果评价

徐 丽,高 洁

髋臼骨折为较严重的髋关节损伤,多因高能量创伤所导致,复杂髋臼骨折可导致骨折部位移位,造成股骨头软骨和髋臼软骨对应关系改变,使股骨头和髋臼接触面积减少导致头臼吻合关系紊乱,髋臼骨折治疗不当会造成严重的残疾,甚至丧失生活及工作能力[1-3]。随着人们对髋臼骨折认识的不断提高,切开复位内固定治疗有移位的髋臼骨折,为患者提供了满意的治疗效果。但是术后的康复训练以及理想的髋关节功能恢复使患者今后生活质量提高的关键问题。本文探讨阶梯式康复训练对髋臼骨折手术后髋关节功能恢复的效果,并与传统的常规锻炼方法相比较,现将结果报告如下。

1 临床资料

我院骨科2010年1月-2011年12月收住38 例髋臼骨折手术患者,其中男30 例,女8 例,年龄22~56 岁。诊断明确后完善相关检查均行髋臼切开复位内固定术治疗。采用随机分组的方法将38 例患者分为观察组与对照组各19 例,观察组患者手术后行阶梯式康复训练,制定阶梯式康复训练计划,指导患者渐进性功能锻练,根据个体情况及时修订康复计划。对照组患者按髋臼骨折护理常规指导康复训练。2 组患者年龄、性别、骨折类型等方面差异无统计学意义(P ﹥0.05),具有可比性。

2 护理方法

2.1 术前护理 髋臼骨折合并髋关节脱位者,术前行股骨髁上牵引,以减少对骨折处挤压、缓解疼痛、有利于手术复位。术前做好骨牵引的护理,注意观察伤侧肢体肿胀、疼痛程度、感觉运动功能,有无深静脉血栓形成的早期症状。向患者说明积极有效的康复训练对髋关节功能恢复的意义,有利于提高患者术后进行主动锻炼的依从性。制定合理护理计划,教

会患者进行股四头肌舒缩运动及踝关节背伸跖屈锻炼的方法,做到肌肉最大强度的收缩运动,持续时间5 s 左右,同时训练肩膀及上臂肌的肌力,为下床活动使用拐杖做好准备。评估患者心理情况,安慰鼓励患者,给予心理护理和疾病知识指导。

2.2 术后护理

2.2.1 病情观察 复杂的髋臼骨折手术时间长、剥离面大、创伤大、出血量多,术后应严密观察生命体征变化,严密观察尿量及尿色等,因其可反映血容量及泌尿系感染或损伤。注意手术切口引流管引流液的量及性状,观察患肢末梢血运及感觉运动功能。

2.2.2 患肢皮肤牵引的护理 手术后患侧肢体仍需要继续行皮肤牵引4~6 周,以减轻疼痛及活动下肢时股骨头对髋臼的接触和挤压,保持患肢外展伸直位,防止患者随意摆放体位而造成疼痛和不适。

2.2.3 术后阶梯式训练方法 术后功能锻炼对髋关节功能恢复至关重要,由于患者不了解功能锻练的方法及意义、手术后的切口疼痛等原因导致患者功能锻练的依从性差,直接影响术后的康复效果。术后采用渐进式功能锻炼方式[4],患者比较容易配合。术前向患者详细介绍阶梯式康复训练的目的、方法、意义及术后可能出现的并发症,与患者共同制定康复训练计划,指导患者术后早期进行功能锻练以促进患肢血液循环、减轻肿胀、预防肌肉萎缩和关节粘连等并发症。

2.2.3.1 术后6 h 麻醉恢复后即开始指导患者主动进行踝关节背伸、跖屈训练、肌力训练,股四头肌、臀大肌、臀中肌的等长收缩锻炼,肌肉收缩坚持5~10 s;舒张10~15 s;每次15 min,保证肌肉力量,促进静脉回流,预防废用性肌肉萎缩。严密观察患肢末梢血运和感觉运动功能,如发现异常及时报告医师。通过踝泵运动,可以使肌肉收缩,增加腘静脉的血液容量和流量,预防血液凝结而导致深静脉血栓的形成。

2.2.3.2 术后1~2 d 要求患者继续行功能锻炼,尤其是踝泵运动,主动和被动踝关节背伸、跖屈和双下肢的肌力训练,同时增加收腹抬臀运动,以健肢和头为支撑,将身体抬起,在床上进行抬臀运动和髋关节无疼痛的伸屈髋关节训练。屈曲角度从10°~20°开始,逐渐增加髋关节的活动范围。

2.2.3.3 术后4~7 d 在皮肤牵引维持期间,继续做股四头收缩运动以增强肌力,增加髋关节屈伸运动,在皮肤牵引维持期间,主动加被动练习患侧髋关节伸屈活动,每日坚持锻炼,逐渐增加髋关节的活动范围,强度以可耐受为宜。

2.2.3.4 术后2~3 周 重复之前锻炼内容,指导患者屈髋屈膝及直腿抬高功能锻练,提高双下肢肌力增加膝关节和髋关节活动范围,预防关节粘连等并发症。

2.2.3.5 术后4~6 周 此期患者体力、肌力均有所增强,去除皮牵引带,指导患者由坐位逐渐过渡到站立位,再由站立位过渡到行走。在开始行走训练时先协助患者拄拐或扶习步架不负重行走5~10 米,护士在旁观察面色,询间有无头晕,防止患者因长期卧床出现站立、行走虚脱、跌倒现象发生。

2.2.4 出院康复指导 术后10~15 d 出院,术后6~10 周左右下床扶拐暂不负重行走,逐渐过度到上下楼梯训练12~14周可进行部分负重行走,逐步过渡到完全负重步行训练。出院指导以继续住院期间的下肢肌力和关节活动的康复训练,加强步态训练为主,逐渐提高日常生活自理能力。术后3 个月较好的锻炼方式可选择散步、游泳等。避免进行高强度的体育运动,如登山、长途旅行等。分别于术后1 个月、3 个月、6个月门诊复查。

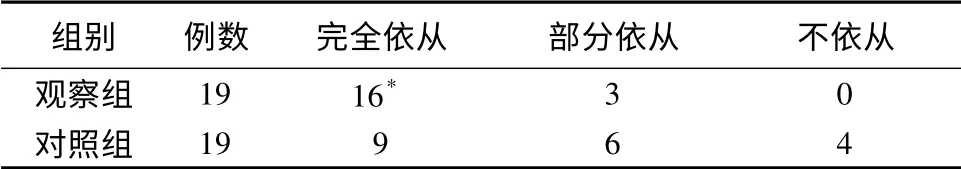

2.3 效果评价方法(1)手术后1 周评估患者功能锻炼的依从性,分为3 级:完全依从:患者按时按量锻炼,完成规定动作;部分依从:患者需要家属或者医护人员督促、劝说才能完成规定的动作;不依从:患者自行减少规定动作或不锻炼。(2)术后6 个月随访评估髋关节功能恢复情况,评估标准参照Harris 评分系统针对患者术后关节疼痛、畸形、活动度、行走辅助、生活自理情况等进行评分。评价标准:优:90~100 分;良:80~89 分;可:70~79 分;差:<70 分。优良率=(优+良)/总例数×100%

2.4 统计学方法 采用SPSS10.0 软件进行数据统计分析,计数资料采用χ2检验处理,以P﹤0.05 为差异有显著意义。

3 结果

2 组患者康复训练依从性比较,观察组患者康复训练依从性明显优于对照组,差异有统计学意义(P﹤0.05)。见表1。2 组患者Harris 评分比较,观察组患者优良率明显高于对照组,差异有统计学意义(P﹤0.05)。见表2。

表1 2 组患者康复训练依从性比较

表2 2 组患者Harris 评分比较

4 讨论

髋臼骨折受伤机制比较复杂,为关节内骨折,多由高能量创伤引起,导致髋臼完整性破坏多伴有髋臼脱位,,从而造成关节内紊乱,后期容易导致创伤性关节炎、股骨头缺血坏死等退变性疾病。其特点为病情严重、情况复杂、损伤部位较多、并发症较多、全身情况较差等[5]。髋臼骨折的治疗原则是切开复位、内固定和早期功能锻炼[6]。术后髋关节功能恢复情况和患者生活质量密切相关,髋臼骨折患者术后关节功能恢复的影响因素较多,主要包括骨折类型、手术时间、骨折复位的固定质量和术后锻炼情况[7],其中术后坚持专业、有效的功能锻炼是促进髋关节功能恢复的重要因素之一。因此髋臼手术后正确积极的进行髋关节的功能锻练对于髋关节功能的恢复具有重要的意义。

阶梯式康复训练方法体现了术后功能锻炼的早期、持续、阶梯式的原则。护士对患者进行全面评估后制定康复计划,以提高患者主动锻炼的依从性和促进髋关节功恢复的目的,根据患者个体情况及时调整训练内容,不断制定新的康复目标,使患者每日的锻炼成果得以巩固以最大限度地促进髋关节功能恢复。与传统的常规功能锻炼相比阶梯式康复训练更注重个体差异和循序渐进的过程,整个康复锻炼过程护理人员需要对患者投入更多的耐心指导,及时调整康复计划,从而提高患者主动锻炼的依从性,促进关节功能恢复。

综上所述,髋臼手术患者行阶梯式功能训练能够提高患者主动进行功能锻炼的依从性,促进髋关节功能恢复,是一项值得推广的功能训练方法。

[1]曹相勋,孔祥娣.锁定接骨板治疗复杂不稳定类型髋臼骨折[J].中国临床医生,2011,39(1):50-51.

[2]智春升,李忠强,杨晓松,等.髋臼骨折术后疗效相关影响因素分析[J].中国修复重建外科杂志,2011,25(1):21-25.

[3]李洪波,谢明玖,曹 鹏,等.髋臼双柱骨折98 例手术治疗分析[J].中国误诊学杂志,2011,11(1):171-172.

[4]鲍海琴.复杂性髋臼骨折术后患肢渐进式功能锻炼的临床观察[J].中华护士杂志,2009,19(12):6-7.

[5]钟蔚青,洪九菊.复杂型髋臼骨折的围手术期临床护理[J].浙江创伤科,2010,7(4):279.

[6]范达文,李 峰,庞争取.复杂髋臼骨折手术时机与外科入路的选择[J].骨与关节损伤志,2012,27(8):711-712.

[7]钱金用,徐祯书,胡传亮,等.复杂髋臼骨折的内固定治疗策略[J].骨与关节损伤杂志,2011,26(6):518-519.