我所经历的物理实验(续)

丁肇中

(美国麻省理工学院,美国 马萨诸塞州 波士顿)

·校长·名人访谈·

我所经历的物理实验(续)

丁肇中

(美国麻省理工学院,美国 马萨诸塞州 波士顿)

丁肇中教授

首先论述了基础研究与技术应用的关系,指出技术的发展是生根于基础研究之中。然后介绍了作者自己做的4个物理实验的内容意义以及从每个实验中总结出来的体会。

实验; 物理实验; 基础研究; 应用技术

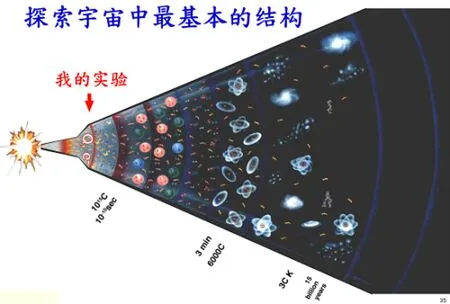

2.4 现在做的实验,就是寻找宇宙的起源

目前我领导的实验(图5)是在国际空间站上进行的AMS实验(参阅本刊2013.No.3)。国际空间站是在夜空中除了月亮和星星以外最亮的星。这个实验,是研究宇宙以前的情形,最主要是光,这方面最重要的记录是1054年中国天文学家观测到的超新星。这是从哈勃望远镜看到两个星系碰撞,一个星系就被另外一个星系吃掉了。所以在国际空间站上的基础科学研究中,第一,有两种宇宙射线,一个是光,我们已经研究几百年了,例如哈勃望远镜的研究发现;现在除了光以外,还有带电的宇宙射线,因为带电,就一定有质量,因为带电就必须有磁场。AMS放置在国际空间站上,长时间测量高能带电的宇宙射线。这是美国、中国、俄罗斯、芬兰、法国、德国、意大利、瑞士等16个国家和地区首次在空间领域方面合作的实验,有60个大学和研究所、600多位科学家共同参与。

图5 探索宇宙基本结构实验

因为从来没有人把磁体放在身上,所以美国的宇航局就说,我怎么知道你做的事情是对的,你先把磁体放在航天飞机上飞行10天。我们中国科学院电工所、航天部一院、MIT研制的磁体克服了磁体在太空使用的基本困难。这个实验的成功,获得了1998年世界十大科技新闻,就是阿尔法磁谱仪首次升空运行正常,6月2日,装有中国制造的巨大永磁体的阿尔法磁谱仪首次搭乘美国发现号航天飞机升空。

成功之后,我们就开始准备第二个实验,2005年,美国有一架航天飞机失事,美国宇航局就说再也不用航天飞机做实验了,把所有的实验都取消,唯一不同意这个决定的就是我,我说你这个决定是错误的,花了1 000亿美金,一次失事就取消所有的实验是不明智的,后来到2008年,美国参议院、众议院全体通过了一个法律,指示宇航局为我们增加一班航天飞机,把AMS送入国际空间站。因为是全体通过,总统就不能否决,虽然布什总统不赞同,但是也不得不签署这个法律。到2008年,奥巴马竞选总统的时候,他也赞成国会增加至少一次的航天飞机航班用于有价值的任务。

被送上太空的仪器体积5×4×3米,重7.5吨。这是首次在太空中进行的大型精密物理实验,最重要的是,所有的探测器都是我们自己发展的新技术,从来没有人做过,绝大多数人认为这是不可能的。

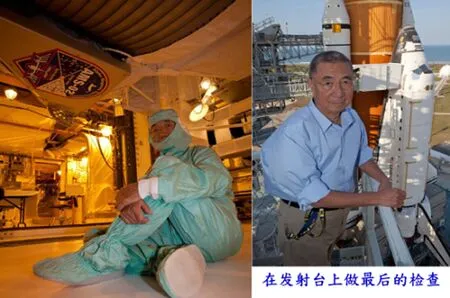

穿越辐射探测器主要来自德国,美国和意大利参与,它的主要任务是分辨正电子和负电子。硅微条探测器共9层,有20万个电子信号通道,坐标精确度10微米,中山大学也有重要贡献。环形切伦科夫服探测器,分辨原子核,测量它的能量,有11 000个光电倍增管。电磁量能器,5万根直径为1毫米的光线,均匀分布在600公斤的铅中。做完了以后,仪器送到天上是正确的,送上天以前,我们就放在周长27公里的加速器里,模拟所有的宇宙线,进行长期的测量。测量之后,离发射的时间已经很近了,原来我们想用一架德国航空公司的波音747运输机,但必须把我们的仪器分成两份,后来我考虑了一下,用20万条电子信号通道,分成两份,有一定的危险,所以我就借了一个C5运输机在肯尼迪航天中心降落,就在空间站处理中心停了五六个月,然后送到发射台上。在肯尼迪航天中心最主要的一个任务,就是让我们的仪器与比例相同的空间站做接轨的实验,表示到了太空能装进去,如果装不进去就比较困难了。

起飞前几天,我要求发射台里所有的工作人员和工程师及警卫人员都离开我远一点,过了很久的时间,我单独地想了想,想了好几个钟头:在过去的16年,很多国家一起合作,每一个重要决定我都想了,有没有错误的决定,有没有值得怀疑的地方,如果不能肯定万无一失,就不能让它起飞。我坐了很久,没有想出错误,就离开了。我离开以后,他们就开始让这6个宇航员到发射台上。2011年5月16日上午,航天飞机为送7.5吨离地面700公里的地方需要的燃料起飞,航天飞机的重量是110吨,外挂的氢和氧756吨,两个固定火箭是1 142吨,总共是2 008吨。

国际空间站每90分钟绕地球一周,速度是每小时2万公里,45分钟在白天,零上40度,45分钟在夜晚,零下20摄氏度,白天的时候,辐射板反射太阳能,太阳能板遮蔽太阳能,所以每90分钟,温度的变化非常大。

向大家介绍一两个最新的结果,大家千万记住,物理上的东西基本原理是非常重要的,升空到现在,我们收到540亿个宇宙线数据,这大大多于过去100年全世界搜集到的宇宙线的总和。在未来20年,我们会搜集到3 000亿个数据,这将提供前所未有的精度,以探索宇宙的起源。

我现在的实验有两个目标。

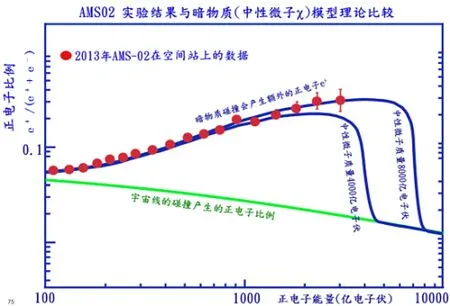

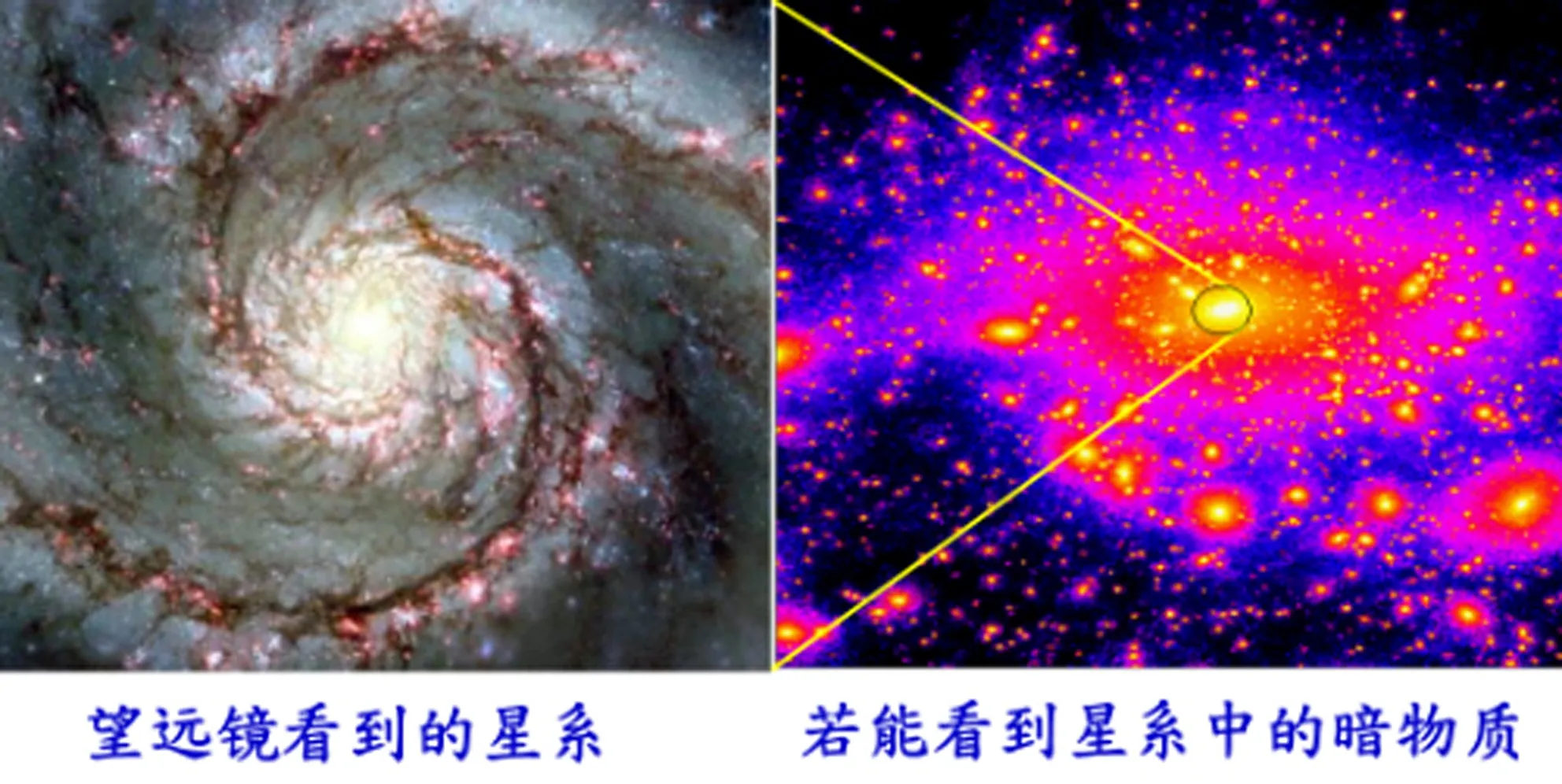

(1) 第一个目标,寻找宇宙中的暗物质。宇宙中90%的物质是看不见的,因为看不见,我们叫它暗物质(图6)。宇宙线包括质子、电子、氦,这些射线碰撞的时候会产生能量,会变成质量,会产生正电子,暗物质,我们叫作中性微子,碰撞的时候会产生额外的正电子。这些额外的正电子,都会被我们精确地测量到。

图6 暗物质实验结果

如图6是去年我们的实验结果。图中斜率一定的绿色直线,代表宇宙线碰撞产生的正电子比例,红点(AMS在空间站上的数据)所描成的曲线是我们得到的结果,显然和宇宙线碰撞产生的正电子比例是不一样的。

今年我们又收到更多的数据,也就能够描绘完整的这张图片:第一,什么时候正电子比例开始上升;第二,上升的时候是不是平滑;第三,什么时候停止上升——这个曲线一定会停止上升,因为暗物质总能量也是有限的;第四,来了正电子应该会有方向,因为暗物质在整个宇宙中从哪个方向来是同样的;第五,什么时候开始下降。

到底找到暗物质没有?现在我们实验探测到的5种结果都和暗物质有关,唯一还没有确定的是什么时候下降,转折点已经找到了,如果下降得很快,一定是暗物质,因为暗物质有一定的质量,假如下降得很慢,可能是一个很奇怪的星,就是中子星,中子星转得很快,可能有磁场,也可能产生大量射线。转折点在这里就是从中子星的,如果在这里,很有可能就是暗物质(图7)。

图7 暗物质观测

(2) 另一个目标是寻找由反物质所组成的宇宙。

如果宇宙起源于大爆炸,爆炸之前是真空,真空里不存在任何东西,所以大爆炸之后应该有同样的数量的物质与反物质,要不然就不对。未来20年内,我们将会收集到3 000亿个数据,能够探测到可见宇宙边缘的信号。什么意思?银河系里面有1个亿太阳系,宇宙中有几亿个银河系,我们要找到几亿个银河系,看看有没有反物质。

要找反物质,第一就是在空间,一定要把地面上周期表的元素找出来,现在周期表上的元素都找出来了。宇宙是最广阔的实验室,宇宙线的能量高于任何加速器,宇宙中的反物质和暗物质是近代物理学的基础。这是唯一在太空中进行实验的仪器(图8)。我个人认为,我们最重要的目标是探测未知,探索自然界的存在,探索我们无法想象也不曾发现的现象。

向大家介绍一下近代物理研究的原定目标和实际发现。我开始做实验的时候是20世纪60年代,原来的目标是为了了解原子核力的来源,结果实际的发现是2种中微子和J粒子;70年代,目标是中微子物理,结果发现了第5和第6种夸克……什么意思呢?多数服从少数,只有少数人把多数人的观念推翻以后,科学才能向前发展,因此,专家评审并不是绝对有用的,因为专家评审是依靠现有的知识。

图8 丁肇中教授在实验中

最后一个体会,自然科学的研究是具有竞争性的,只有第一,没有第二,没有人知道是谁第二个发现相对论。

(本刊综合摘编自中欧国际工商学院网站等)

链接:问与答

朱晓明(中欧国际工商学院院长):我们从所知道的报道,说量子传输是隐形传输,不需要时间,也就是说你拥有100万人民币,从上海传输到北京,1 000公里,不需要时间就过去了,将来有没有可能把一种物质从一个地方传输到另外一个地方,也不需要时间?

丁肇中:传输所谓不需要时间是因为从光速来比,北京和上海是一个地方,因为光每秒钟可以绕地球几圈,假设你住在火星上,我要传输给你的话,需要很长很长的时间,所以所谓的不需要时间,是因为距离很小,对于光速来说很小。物质不能决定光速,因为物质根据相对论,要决定光速的时候,物质的质量就慢慢慢慢变大,空间理论最主要的结果就是质量,当速度决定光速的时候质量就变得很大。

张维炯(中欧国际工商学院副院长):我曾经看科学家传记有一个章节写的是爱因斯坦,当时他是瑞士专利局的一个雇员,他说他研究相对论的时候晚上把门关上,这个门大概有一公尺,可以隔绝外面的声音。他在门里沉思人们根本没想到的问题。您在做研究、思考问题的时候需不需要把一扇门做得很厚,躲在门后面思考?

丁肇中:作为一个物理学家,选题目是最重要的。通常我选了题目以后,准备做这个实验以后,我通常找一位或者两位世界上跟一个人谈一谈,我要了解他们的观点,而不是说我要接受他们的意见。1994年我在原子的世界里走来走去,这个实验别人从来没有做过,宇宙是怎么来的?这个工作有600个科学家,我们当时所有的航天专家认为这是不可能的。

提问:您如何看待中国文化以及西方文化的影响?

丁肇中:我觉得我没有资格回答这个重要的问题,我只能说,我在中学念书的时候,对中国历史、物理和数学特别有兴趣,我所谓有兴趣是花很少的时间考最高的分数。我小时候对中国历史非常感兴趣,常常考一百分,后来我就发现研究中国历史对我来说是很困难的,因为很不容易发现真实情况,中国一改朝换代,第一件事就是改历史,别的我就没有资格说了。

提问:宇宙发现反粒子的数量要达到什么样的程度才能引起我们对现有宇宙学理论的颠覆?

丁肇中:物质和反物质一碰撞,互相湮灭就产生光,光可以到地面,而地面没有找到这种光,没有就表示在我们这个银河系当中没有反物质,可宇宙里有100亿个银河系,我们这一个没有找到,并不代表另外100亿个银河系都没有,所以我们的目的是把其余的银河系都找一遍,一直找到可见宇宙的边缘。天文学理论对我个人来说意义不大,理论是随着时间变的,当实验推翻理论以后,又有新的理论,我认为最主要的事情就是把实验做好,因为实验做正确了以后,任何理论都能推翻。

提问:人们认为时间和空间是分离的,后来爱因斯坦认为时空是合在一起的,认为是四维空间,有没有五维空间?

丁肇中:有很多的人认为暗物质可能是第五空间,假使是这样的话,刚才给大家讲的正电子比例上升,假使有五位空间的话,会垂直下降,现在看来可能不是垂直下降,所以可能没有第五维。

My Experince of Physical Experiments(Continued)

DINGZhao-zhong

(Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA)

The author discussed the relationship between basic research and technology application first, and pointed out that technological development is rooted in the basic research. Then he introduced the contents and significance of four physical experiments conducted by author himself, and comprehending from each experiment

experiment; physical experiment; basic research; applied technology

2015-01-12

丁肇中(1936-),男,祖籍山东省日照市,美国实验物理学家、华裔美国人,现任美国麻省理工学院教授,中国科学院大学名誉教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。他曾发现一种新的次原子粒子,并命名为“J粒子”。1974年丁肇中与美国加州斯坦福大学教授伯顿·里克特几乎同时各自发现新的基本粒子-J/ψ基本粒子,1976年两位教授因此获得诺贝尔物理学奖及美国政府的劳伦斯奖。目前,丁肇中正领导由16个国家600名科学家组成,在国际空间站上唯一的大型科学实验(AMS),寻找宇宙的起源。

O 571

A

1006-7167(2015)11-0001-04

编者按:丁肇中教授是一位杰出的实验物理学家,诺贝尔奖金获得者。他对科学实验有许多著名的论断,在许多大学、科研部门作过关于一些著名物理实验及体会的演讲。本刊特选登丁肇中教授在中欧国际工商学院大师讲堂的《我所经历的物理实验》报告,其内容丰富,意义深刻。现应广大读者要求,特予以重发,以飨读者。