马克思的社会资本再生产模型:一个技术性补充

张 衔

(四川大学经济学院,成都610065)

马克思的社会资本再生产模型:一个技术性补充

张 衔

(四川大学经济学院,成都610065)

对马克思创立社会资本再生产理论过程的考察表明,马克思的社会资本再生产理论是马克思对经济学的一个原创性贡献。在这一理论中,马克思通过对第Ⅱ部类的分解和交换关系的分析,揭示了资本主义再生产顺利进行所必须遵循的条件。完全迂回性交换过程表明,资本家的个人消费偏好及其变化不仅是决定资本积累的一个因素,而且是破坏再生产比例关系的一个因素。虽然马克思提出了第Ⅱ部类的分解问题,并对分解后的社会资本简单再生产的规律作了理论分析,但马克思没有给出完整的模型,也没有在社会资本扩大再生产的分析中对两大部类作出同样的分解。这就需要根据马克思的部类分解原理进行技术性补充,以便更完整地理解马克思社会资本再生产理论和资本主义再生产危机的必然性。

部类分解;技术性补充;再生产危机;社会资本再生产

一、马克思社会再生产理论的创立

马克思的社会资本再生产理论是马克思经济学的重要组成部分。通常认为,这一理论与马克思整个经济理论一样,是在批判继承古典经济学关于社会资本再生产理论的基础上创立的。尽管这种看法十分普遍,但并不完全符合实际。从马克思创立社会资本再生产理论的过程看,这一理论应当属于马克思的独创。

马克思社会资本再生产理论的创立,是与马克思对资本主义经济危机的观察与思考结合在一起的。还在1840年代末,马克思在《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》等著作中就已经提出了资本主义的生产与市场之间的矛盾问题,初步证明了资本主义提高劳动生产率以获取更多利润的竞争,会使分工和生产规模不断深化和扩大,使工人贫困,造成生产的不断扩大与市场愈加狭窄的矛盾,从而引发周期性经济危机。

1851年,在题为《反思》的手稿中,马克思认为,斯密将社会产品的交换分为实业家之间的贸易和实业家与消费者之间的贸易,前者是资本的转移,后者是收入同资本的交换的区分是重要的,但斯密没有说明这两种贸易、两种货币之间的联系。斯密之所以不能说明这种联系,是因为斯密将全部产品都归结为收入,从而断定实业家与消费者之间的贸易额等于实业家之间的贸易额。一些经济学家正是根据斯密的理论认为,这两种贸易必然平衡从而否定生产过剩危机。马克思指出:所有的危机事实上都表明,实业家之间的贸易总会超出实业家与消费者之间的贸易为其设定的界限,因此,这两种贸易之间是不平衡的。经济学家用来证明不可能发生普遍生产过剩危机的一切论断,只涉及到实业家之间的贸易,没有看到这种贸易受实业家与消费者之间贸易的限制,而后者又受到构成消费者最大部分的工人阶级收入的限制,同时,实业家之间的贸易又会造成实业家与消费者之间的贸易。于是,实业家与消费者之间的贸易大多在实业家之间的贸易面前碰壁,危机总是最先发生在实业家与消费者之间的贸易中。因此,生产过剩不只是归因于生产的不合比例,也归因于资本家阶级与工人阶级之间的关系。[1]154~156马克思同时还分析了资本实现过程的货币流通问题,这实际上涉及的是资本的价值实现问题。[1]156~159这些情况表明,尽管马克思的分析是在斯密两种贸易划分的前提下展开的,但体现的是马克思关于社会总产品实现问题的思想。

在1857~1858年经济学手稿中,马克思初步构建了从理论上再现资本主义生产方式的逻辑体系,并明确将“资本在其流通过程中的再生产和积累”作为“资本章”第二篇“资本的流通过程”的研究内容。在手稿中,马克思从资本主义生产过程和流通过程相统一的视角研究了社会总产品的实现问题。马克思指出:资本是所使用的资本的价值保存过程、资本的价值增殖过程和生产出来的产品的价值实现过程的统一。但是,这三个过程在时间和空间上是分开的,它们彼此独立存在,并且每一个过程都是另一个过程的前提,因此,生产过程结束后,资本必须进入流通。并且为了更新,全部产品即社会总产品必须转化为货币,必须全部实现。马克思提出了商品实现的两个限制条件:第一个条件是消费本身,即对该商品的需求;第二个条件是对该商品来说,必须有等价物存在。[2]383~390为了说明社会总产品的实现,马克思将社会总产品在价值上分为不变资本、可变资本和剩余价值,在实物上根据产品的用途分为两种原料(A、B)、机器(C)、必要生活资料(E)和剩余产品(D)等五大类。按照产品的用途,马克思将社会再生产分为五大部门,建立了一个由五大生产部门构成的资本主义经济体。马克思以部门E的剩余价值的实现过程为例,详尽分析了社会总产品各个组成部分的价值补偿和实物替换过程,并给出了社会总产品的实现条件。[2]432~437如果将同属于生产资料生产部门的A、B、C和同属于消费资料生产部门的D、E分别按部门合并加总,再将五部门实现条件按部门合并的性质加总,就得到马克思在《资本论》第二卷定义的第Ⅰ部类和第Ⅱ部类及其相应的产出,以及社会资本再生产的三大交换要点和三个基本实现条件。这表明,马克思已经解决了社会资本再生产的基本问题。

在1861~1863年手稿中,马克思对斯密的商品价值构成理论即“斯密教条”进行了深入的批判。在此基础上,马克思将社会生产分为消费品生产(A)和生产资料生产(B)两大部类,并采用一种递推方法构建了一个由729(I=1+2(1+)I为生产领域)个不同生产领域组成的资本主义经济体来分析社会总资本简单再生产的实现问题。通过分析,马克思解决了两大部类之间的交换问题(资本与收入的交换)和B部类不变资本的实现问题,提出了资本主义简单再生产实现条件的三大交换要点。[3]在手稿中,马克思对魁奈的经济表做了科学解读。同时,马克思以自己的再生产理论为基础,对魁奈的经济表图式进行了改造,构建了一个以消费资料生产为第Ⅰ部类、生产资料生产为第Ⅱ部类的两大部类再生产图式。[4]在《资本论》第二卷手稿中,马克思放弃了带有魁奈痕迹的经济表,采用了自己独创的社会资本再生产公式和两大部类图式。

上述回顾表明,从科学术语到理论内容可以认为,马克思的社会资本再生产理论应当是马克思的独创。这一理论与古典经济学的关系主要是批判关系,这种批判是建立在马克思对资本主义再生产内部矛盾的深刻认识和马克思劳动价值论的基础之上的。

克莱因认为,马克思的再生产和积累图式是理论建模的先驱。[5]马克思社会资本再生产理论对当代经济学的重大影响之一,是费尔德曼以这一理论为基础建立的现代经济增长理论。本文的任务是在马克思社会资本再生产理论的基础上,遵循马克思对第Ⅱ部类分解的方法,再对第Ⅰ部类进行分解,从部类分解角度对马克思社会资本再生产模型做一个技术补充。这一补充的意义在于,尽管马克思对两大部类分解后的分部类产品的实现过程做了理论说明,但没有给出相应的公式和模型。考虑到两大部类分解后社会总产品实现条件的复杂性,以及这种复杂性对理解资本主义危机的重要性,本文认为,有必要对马克思社会资本再生产模型进行这一技术性补充。在下文,我们将马克思经济学语境中的再生产图式称为再生产模型。

二、第Ⅱ部类分解条件下的第Ⅰ部类分解及两大部类的交换关系

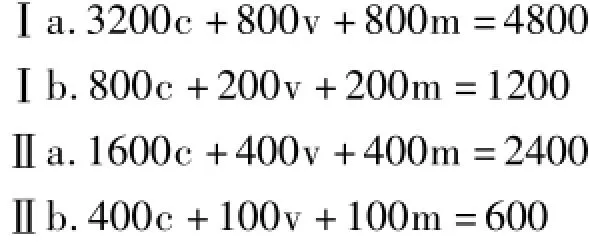

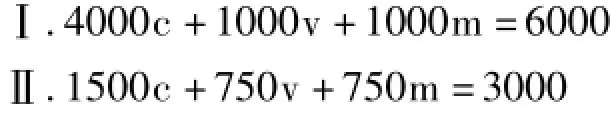

马克思对社会资本简单再生产的分析有如下假定:第一,两个部类的资本构成(不变资本与可变资本的比例)都是4∶1;第二,两个部类的剩余价值率都是100%。用公式表示为:

在给出了两大部类的三大交换要点,并分析了两大部类之间的交换关系和实现条件以后,马克思认为,有必要专门讨论第Ⅱ部类内部的交换问题。他指出:“在第Ⅱ部类商品产品的价值中,v+m这一组成部分还要加以研究。”[6]447这涉及到可变资本怎样流回到它的起点。马克思仍然根据商品的最终用途,进一步将第Ⅱ部类的产品分为两大分部类[6]448:(1)分部类(a)即:消费资料。它们进入工人阶级的消费,但也构成资本家阶级的消费的一部分,虽然就其质量和价值来说,往往和工人的必要生活资料不同,但为了便于研究,马克思把它们都归为必要消费资料的项目。(2)分部类(b)即:奢侈消费资料。它们只进入资本家阶级的消费,所以只能和花费的剩余价值交换,而剩余价值是绝对到不了工人手中的。

由于分部类Ⅱa的价值产品v+m是以必要消费资料的形式存在的,因此,Ⅱa的可变资本v可以直接回流。马克思指出:“就前一个项目来说,很明显,为了生产该项目的种种商品而预付的可变资本,一定以货币形式直接流回到第Ⅱ部类中生产这些必要生活资料的那部分资本家(即Ⅱa的资本家)手中。……尽管各有关产业部门的资本家之间的交易是很频繁的,并且通过这种交易流回的可变资本是按比例分配的,但对第Ⅱ部类资本家的整个分部类a来说,这种回流是直接进行的。这是靠工人支出的货币直接提供流通手段的流通过程。”[6]448但分部类Ⅱb的价值产品的实物形态是奢侈品,该分部类的可变资本不能直接回流。“我们这里考察的价值产品的整个部分,即Ⅱb(v+m),是以奢侈品的实物形式存在的,就是说,这种奢侈品,同以生产资料形式存在的商品价值Ⅰv一样,工人阶级是无法购买的,尽管这种奢侈品和那种生产资料都是这些工人的产品。因此,这一分部类预付的可变资本以它的货币形式再回到资本主义生产者手中的那种回流,不能直接进行,而是象Ⅰv一样,必须间接进行。”[6]448,449事实上剩余价值的实现也有类似的问题。

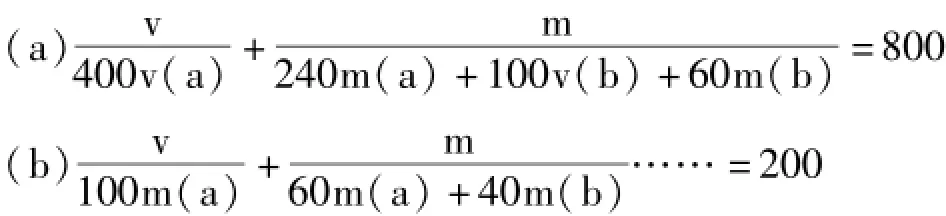

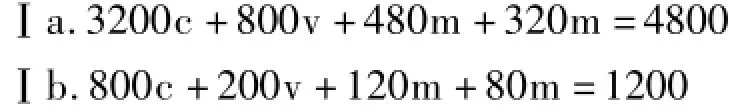

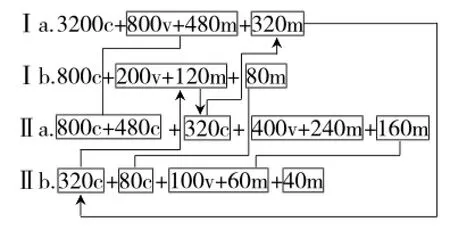

为了说明第Ⅱ部类内部的交换过程,马克思假定整个第Ⅱ部类的价值产品为1000,即Ⅱ(v+m)=500v +500m,其中必要消费资料的价值是:v=400,m=400,奢侈品的价值是:100v+100m=200。假定资本家的剩余价值中有60%用于必需品消费,40%用于奢侈品消费,那么,Ⅱ(v+m)分解为:Ⅱa(400v+240m+ 160m)和Ⅱb(100v+60m+40m)。其实现过程为:Ⅱa(400v+240m)共640的实物形态即供给是必要消费品,价值形态即需求是工人用于个人消费的工资和资本家用于必需品消费的剩余价值,供求在总量和结构上是平衡的,可以在本分部类内部实现,资本家预付的v可以直接回流;Ⅱb(40m)的实物形态是奢侈品,价值形态是资本家用于奢侈品消费的剩余价值,供求在总量与结构上也是平衡的,也可以在本分部类内部实现;Ⅱa(160m)的实物形态是必要消费品,价值形态是资本家用于奢侈品消费的剩余价值,需求是奢侈品,不是必需品,尽管总量是平衡的,但供求结构不匹配,是失衡的;同样,Ⅱb(100v+60m)在实物上是奢侈品,但在价值上是工人用于个人消费的工资和资本家用于个人必需品消费的剩余价值,需求是必需品,不是奢侈品,尽管奢侈品的价值总量与资本家对必需品需求的价值总量相等,但结构是不匹配的。由此可见,Ⅱa(160m)和Ⅱb(100v+60m)在供求关系上具有互补性,可通过分部类间的交换使各自的实物得到替换,价值得到补偿,因此,Ⅱb(v)只能间接回流。马克思将上述实现过程用公式描述为:[6]451

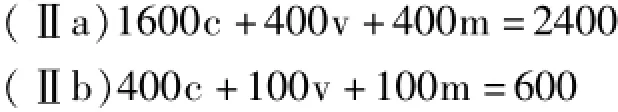

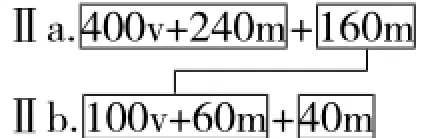

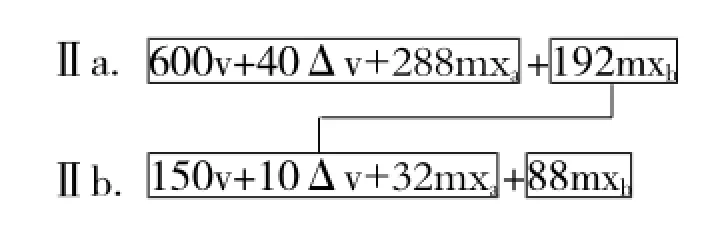

其中,括号中的符号表示交换关系。由于第Ⅱ部类分成了两个分部类,这必然会影响到两大部类之间的交换关系。为了简单起见,马克思假定第Ⅱ部类的两个分部类的资本构成(不变资本与可变资本的比例)也是4∶1,于是,两个分部类的构成如下:

根据两大部类的基本实现条件Ⅰ(v+m)=Ⅱc,马克思指出:“以消费资料形式存在的、要和2000Ⅰ(v +m)交换的2000Ⅱc,其中有1600用来交换必要生活资料的生产资料,有400用来交换奢侈品的生产资料。”[6]452于是2000Ⅰ(v+m)也要分割为作为生产必要生活资料的生产资料Ⅰ(800v+800m)=1600和作为生产奢侈品的生产资料Ⅰ(200v+200m)=400。其中,Ⅰ(800v)+Ⅰ(200v)=1000是由于工资用在消费资料Ⅱ(1000c)上而实现,为支付工资而预付的货币资本在回流时,会在第Ⅰ部类各资本主义生产者之间均衡分配,再以货币形式补偿各自预付的可变资本。Ⅰ(800m)+Ⅰ(200m)=1000会均衡地从剩下的Ⅱ(1000c)中取出具有消费资料形式的600Ⅱa和400Ⅱb,因此,为Ⅱa补偿不变资本的资本家要从600c(Ⅱa)中取出480,并从400c(Ⅱb)中取出320,共800;为Ⅱb补偿不变资本的资本家要从600c(Ⅱa)中取出120,并从400c(Ⅱb)中取出80,共200,两种补偿总计1000,整个产品得到实现。[6]452,453

但是,马克思给出的第Ⅱ部类内部交换关系的公式显然不如两大部类交换关系的公式更容易理解。同时,马克思虽然给出了在第Ⅱ部类分解成两个分部类情况下,Ⅰ(v+m)的分解和Ⅰ(v+m)=Ⅱc的交换关系,但马克思没有给出相应的模型。下面我们根据马克思社会资本再生产理论原理和马克思对第Ⅱ部类分解条件下两大部类实现条件的分析,对此做一个技术性的模型补充。马克思给出的第Ⅱ部类内部的交换过程为:

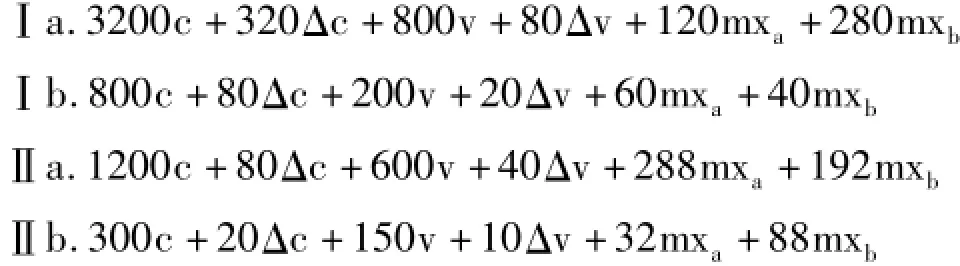

如果令为资本家用于生活必需品消费的剩余价值的比例为xa,用于奢侈品消费的剩余价值的比例为xb,则第Ⅱ部类内部交换的基本实现条件可以表示为:Ⅱa.mxb=Ⅱb.(v+mxa),其中,xa+xb=1。由于第Ⅱ部类分解成了两个分部类,因此,第Ⅰ部类也应当与此相适应地分解为两个分部类:一个生产必要消费资料的生产资料生产分部类Ⅰ(a),一个是生产奢侈品的生产资料生产分部类Ⅰ(b)。按照马克思的假定,分解成两个分部类后的第Ⅰ部类可以用公式表示为:

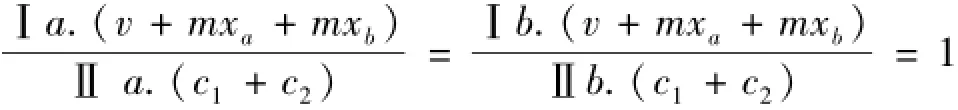

两大部类简单再生产模型可表示为:

按照马克思的假定,各分部类资本家将剩余价值的60%用于必需品消费,即xa=0.6,则有:

马克思较详细地分析了分解条件下第Ⅱ部类内部两个分部类之间的交换关系,并说明了预付可变资本的实现,但没有分析分解条件下两大部类的交换关系。事实上,在部类分解条件下,两大部类的交换关系将变得十分复杂。

首先,就Ⅰa(800v+480m)而言。这部分产品在实物形态上是生产必要消费品的生产资料,在价值形态上是工人和资本家对必要消费品的需求;Ⅱa(c)的实物形态是必要消费品,但价值形态是该分部类生产中消耗掉的不变资本价值,需要的是生产资料。因此,Ⅱa(c)与Ⅰa(800v+480m)可以通过交换,使双方在实物上得到替换,在价值上得到补偿。

其次,就Ⅰb(80m)而言。这部分产品在实物形态上是生产奢侈品的生产资料,在价值形态上是资本家对奢侈品的需求;Ⅱb(c)在实物形态上满足资本家需要的奢侈品,在价值形态上是生产中消耗的不变资本价值,代表着Ⅱb对生产奢侈品的生产资料的需求。因此,两者可以通过交换使产品得到实现,价值得到补偿。

再次,就Ⅰa(320m)而言。这部分产品在实物形态上是生产必要消费品的生产资料,在价值形态上代表着资本家对奢侈品的需求,只能从Ⅱb(c)购买,但Ⅱb(c)并不需要产品Ⅰa(320m),需要的是Ⅰb的产品。

最后,就Ⅰb(200v+120m)而言。这部分产品在实物形态上是生产奢侈消费品的生产资料,在价值形态上代表着工人和资本家对必要消费品的需求,只能从Ⅱa(c)购买,但Ⅱa(c)并不需要产品Ⅰb(200v+ 120m),需要的是Ⅰa的产品。

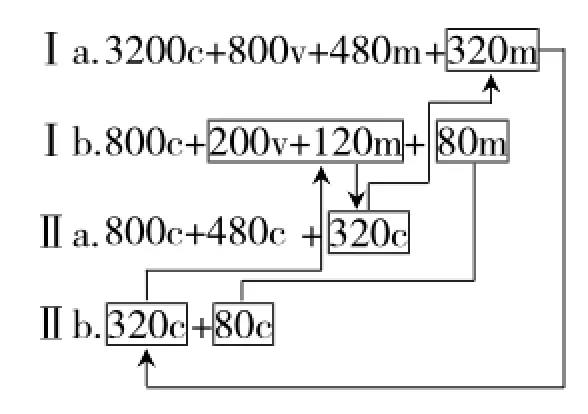

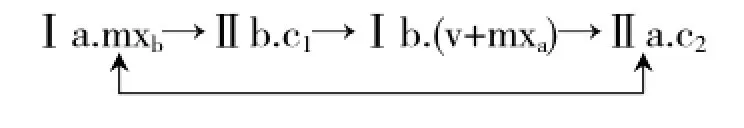

产品Ⅰa(320m)和Ⅰb(200v+120m)的情况表明,与之相关的流通或实现过程出现了供给(产品的实物形态)与需求(产品的价值形态)的非同期性和非互补性,价值补偿和实物替换不能同时实现,表现出结构性矛盾,因而只能通过迂回性交换过程来实现。具体过程为:首先,Ⅰa(320m)将产品卖给Ⅱa(c)=320,但不购买Ⅱa(c),而是用得到的货币购买奢侈品Ⅱb(c)=320,因此Ⅰa(320m)实现了实物替换和价值补偿;其次,Ⅱb(c)用得到的货币向分部类Ⅰb购买价值Ⅰb(200v+120m)=320的产品,以替换生产中消耗掉的生产资料,因此Ⅱb(c)实现了实物替换和价值补偿;最后,Ⅰb(200v+120m)用得到的货币320购买Ⅱa(c)=320的生活必需品,以满足工人和资本家的消费需求,Ⅰb(200v+120m)和Ⅱa(c)=320都得到实现,完成了双重补偿。货币回到起点,满足了货币必须回流的原则。上述交换关系可用交换模型1表示为①:

模型1 生产必要消费品与奢侈品生产资料价值补偿的迂回实现

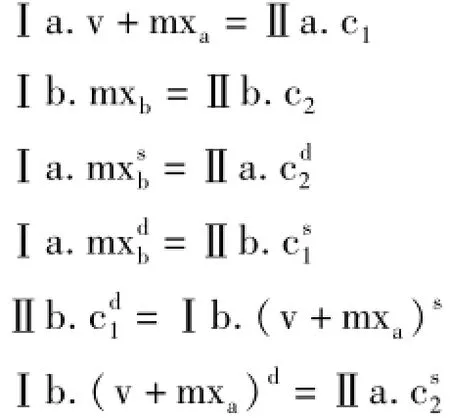

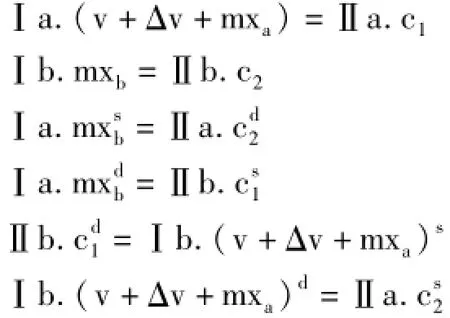

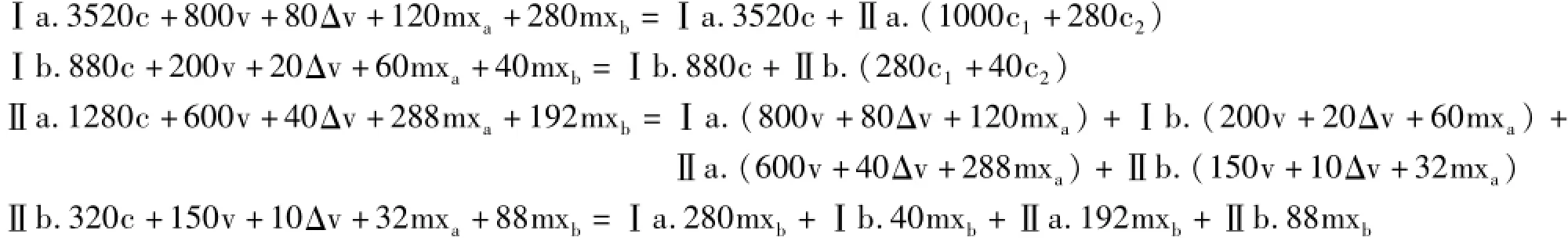

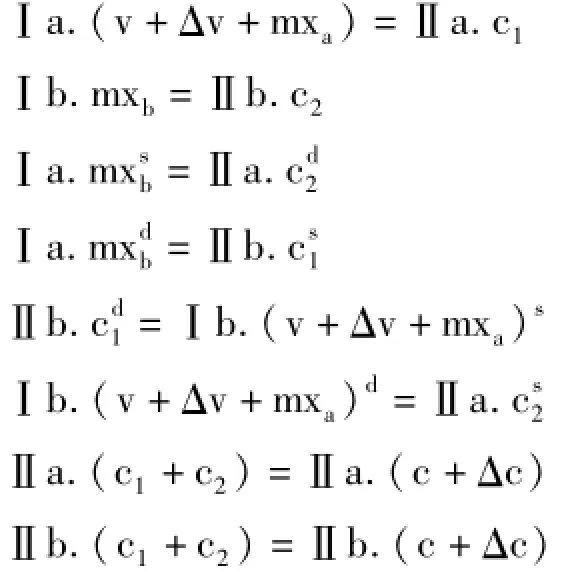

其中,箭头方向为货币流,箭根方向为实物流。显然,两大部类条件下社会资本简单再生产的基本实现条件Ⅰ(v+m)=Ⅱc已经变得十分复杂。如果令Ⅱa.800c+480c=1280c为Ⅱa.c1,Ⅱa.320c为Ⅱa.c2,Ⅱb.320c为Ⅱb.c1,Ⅱb.80c为Ⅱb.c2,同时用上标s和d分别表示供给和需求,则两大部类条件下简单再生产的基本平衡条件Ⅰ(v+m)=Ⅱc就进一步发展为四个分部类条件下社会资本简单再生产的基本实现条件:

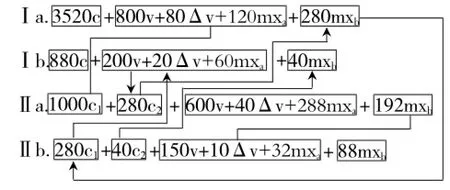

模型2 四个分部类社会资本简单再生产完整交换模型

在上述基本实现条件的基础上,可以推导出如下派生条件:

这四个派生条件表明,各分部类之间存在着互为条件、相互制约的关系。分部类Ⅰa和分部类Ⅰb的全部产品必须恰好满足简单再生产条件下全社会对必要消费品生产中所消耗掉的生产资料的补偿需求和奢侈消费品生产中所消耗掉的生产资料的补偿需求,以及为生产必要消费品的生产资料的生产而消耗的生产资料的补偿需求(Ⅰa.c)和为生产奢侈消费品的生产资料的生产而消耗的生产资料的补偿需求(Ⅰb.c)。而分部类Ⅱa和分部类Ⅱb的全部产品必须恰好满足工人和资本家对必要消费品的需求,以及资本家对奢侈消费品的需求。

如同在两部类社会资本简单再生产的场合,上述四个派生条件也会造成一些假象:对分部类Ⅰa和分部类Ⅰb来说,似乎全部产品都是由转移的旧价值构成的,没有当年劳动创造的新价值。相反,对分部类Ⅱa和分部类Ⅱb来说,似乎全部产品价值都是由当年创造的新价值构成的。这类假象是由价值补偿和实物替换过程造成的。因此,在分部类条件下,“斯密教条”同样是错误的。需要指出的是,隐含在派生条件Ⅱb.400c +100v+60mxa+40mxb=Ⅰa.320mxb+Ⅰb.80mxb+Ⅱa.160mxb+Ⅱb.40mxb中的平衡条件Ⅱb.(100v+ 60mxa)=Ⅱa.160mxb,是在分部类条件下第Ⅱ部类内部交换的基本实现条件。

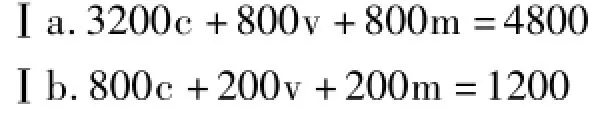

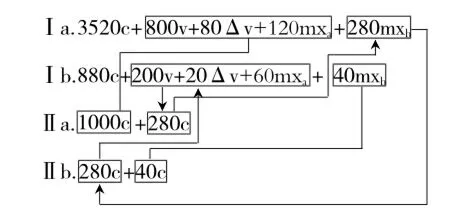

尽管马克思在社会资本扩大再生产的研究中,没有对扩大再生产条件下的两大部类从最终消费品的角度进行分解,但马克思对简单再生产的部类分解原理同样适用于扩大再生产。为说明这一点,我们以马克思给出的第一例扩大再生产的发端公式为例,对扩大再生产条件下的两大部类进行分解。马克思给出的扩大再生产发端公式如下:

由公式可知,两大部类的资本有机构成分别为4∶1和2∶1。按照马克思的假定,积累由第Ⅰ部类开始,积累率为50%,即有500m用于积累。这里进一步假定第Ⅰ部类的a、b分部类的比例是4∶1,分部类Ⅰa的资本家用于生活必需品消费的剩余价值的比例,即消费偏好为xa=0.3,用于奢侈品消费的剩余价值的比例为xb=0.7。为实现积累,四分部类条件下社会再生产的调整过程可用公式表示为:

两大部类之间在分部类条件下扩大再生产的实现过程如模型3:

模型3 分部类条件下两部类扩大再生产实现过程

第Ⅱ部类内部在分部类条件下的实现过程如模型4:

模型4 分部类条件下第Ⅱ部类内部价值实现过程

这样,在分部类条件下,为实现积累,社会总产品的实现过程可用模型5表示为:

模型5 分部类条件下为实现积累的两部类扩大再生产实现过程

这些条件给出了在分部类条件下,社会资本扩大再生产各分部类之间通过资源再配置实现平衡所必须遵循的条件。这些条件表明,各分部类之间存在的相互依赖、相互制约的关系:一方面,分部类Ⅰa和Ⅰb各自的全部产品必须能够补偿全社会在生产中消耗掉的各类生产资料,并为各分部类扩大再生产提供追加的生产资料;另一方面,分部类Ⅱa和Ⅱb各自的全部产品必须能够满足工人和资本家对必要消费品的需求、资本家对奢侈消费品的需求,以及扩大再生产追加的工人对必要消费品的需求。其中,条件Ⅱb.150v+10Δv +32mxa=Ⅱa.192mxb是隐含在派生条件(即Ⅱb.320c+150v+10Δv+32mxa+88mxb=Ⅰa.280mxb+Ⅰb. 40mxb+Ⅱa.192mxb+Ⅱb.88mxb)中的关于分部类条件下第Ⅱ部类内部交换的基本实现条件。

三、资本主义再生产危机

马克思的部类分解理论是马克思社会资本再生产理论的重要组成部分。但是,人们常常对这一理论缺乏足够的重视。马克思通过部类分解进一步说明了资本主义再生产实现条件的复杂性,进而从一个特定的视角证明了资本主义再生产危机的必然性。

由分部类简单再生产和分部类扩大再生模型可以看出,当资本主义再生产体系由两大部类分解为四个分部类以后,再生产实现条件的复杂程度随之提高。在两大部类条件下,无论是简单再生产还是扩大再生产,基本实现条件各只有1个,但在四个分部类条件下,简单再生产和扩大再生产的基本实现条件均上升为6个;在两大部类条件下,需要间接回流的是第Ⅰ部类预付的可变资本Ⅰv,在分部类条件下,除预付在Ⅱa.v(简单再生产)和Ⅱa.(v+Δv)(扩大再生产)上的可变资本,其余分部类预付的可变资本,无论是简单再生产还是扩大再生产,都要间接回流。不仅如此,在部类分解的条件下,还产生了非互补性供求关系的结构性矛盾,并由此引出了两大部类条件下不存在的完全迂回性交换过程。并且,完全迂回性交换过程的交换环节与部类分解的分部类数目相等。在本文,分部类的数目为4个,完全迂回性交换过程的交换环节也是4个。这些情况表明,在部类分解的条件下,社会资本再生产的实现条件变得更加复杂,资本主义要保持再生产的正常进行会变得更加困难,资本主义再生产的危机更加不可避免。

根据马克思的部类分解理论,在分部类简单再生产条件下,整个社会再生产会受到资本家消费偏好或消费结构的约束,即受到剩余价值分解为mxa和mxb的约束,特别是受到资本家奢侈品消费数量mxb的约束。按照分部类简单再生产模型,Ⅰa·mxb和Ⅰb.mxb的数量决定了Ⅱb.c的规模。在资本有机构成不变的条件下,各分部类的预付可变资本就是一个常数即=0,从而,Ⅱa.c的规模就取决于由资本家个人消费偏好xa所决定的Ⅰa.mxa的数量,也就是存在函数关系Ⅱa.c=f(Ⅰa.mxa)。这样,在分部类简单再生产条件下,就单纯的数量关系而言,由资本家个人消费偏好或消费结构约束的正常比例关系应当是:

但与新古典经济学和凯恩斯经济学不同的是,马克思经济学根据经济运行的内部规律,不仅要求数量或总量均衡,而且要求结构均衡。在上述以数量关系为基础的正常比例关系中在数量上是均衡的,在结构上也是均衡的然在数量是均衡的,但在结构上却是不均衡的。Ⅰa.mxb、Ⅱa.c2、Ⅰb.(v+mxa)和Ⅱb.c1属于非互补性供求关系,只能通过完全迂回性交换过程,即通过待实现产品之间的单向买或单向卖所形成的交换关系来实现结构均衡(如图1所示)。

图1 分部类简单再生产条件下的完全迂回性交换过程

这种完全迂回性交换关系贯穿于各个分部类,因此,可以认为完全迂回性交换关系是分部类条件下简单再生产的核心实现条件,只要这个条件被破坏,整个再生产就无法实现。而供求互补性交换关系为:Ⅰa.(v +mxa)=Ⅱa.c1;Ⅰb.mxb=Ⅱb.c2;Ⅱa.mxb=Ⅱb.(v+mxa)。这些关系则是分部类Ⅰa和Ⅱa、Ⅰb和Ⅱb、Ⅱa和Ⅱb的基本平衡条件。并且,对于Ⅱa.mxb而言,条件Ⅱa.mxb≤Ⅱb.(v+m)必须成立,即Ⅱb.(v+ m)是分部类Ⅱa资本家奢侈性消费的最大数量。在这些条件中,马克思特别分析了平衡条件:Ⅱa.mxb=Ⅱb.(v+mxa),并指出这一条件在决定生产结构方面有重要意义。[6]453~457Ⅰa.mxb+Ⅰb.mxb必须在数量和结构上等于Ⅱb.c,Ⅱb.c内部的分解比例由Ⅰa.mxb∶Ⅰb.mxb决定,同时,在数量上必须保证Ⅰb.(v+mxa)d=Ⅱa.,Ⅱa.c内部的分解则由Ⅰa.(v+ma)∶Ⅰa.mxb决定。

这些情况清楚地表明,分部类条件下的社会资本再生产结构是由资本家的消费偏好和消费结构来调节的。正如马克思所指出的:“必要消费资料的生产和奢侈品的生产之间的比例关系,是以Ⅱ(v+m)在Ⅱa和Ⅱb之间的分割为条件的,从而也是以Ⅱc在(Ⅱa)c和(Ⅱb)c之间的分割为条件的。因此,这种分割从根本上影响着生产的性质和数量关系,对生产的总形态来说,是一个本质的决定性的因素。”[6]457而必要消费资料的生产和奢侈品的生产之间的比例关系显然取决于资本家的消费偏好和消费选择。并且,任何一个分部类的资本家对奢侈品消费偏好的变化,都会在整个再生产体系内引起系统性调整。因此,要保证再生产的正常进行,资本家的个人消费选择就必须遵循前述简单再生产的各种条件。

但是,资本家之间的个人消费偏好和消费选择没有必然联系,资本家个人基于效用最大化的偏好选择不会考虑这种选择所产生的再生产后果。社会再生产的比例要求与资本家个人选择行为之间的矛盾必然会破坏社会再生产的比例关系。同时,完全迂回性交换关系必须排除资本家作为消费者的需求选择与资本家作为生产者的商品供给之间的任何冲突。然而,由资本主义基本矛盾决定的资本主义的标准的决策体制是由资本家个人作出决策。作为商品供给者的资本家只能根据市场价格来判断市场供求变化,并据此来推测作为消费者的资本家的消费偏好及其变化。因此,资本家只能采用马克思所说的“推测估计”[1]156的方法进行决策。决策过程因此成为一个资本家相互预期(e)的不确定过程,由这一过程自发决定的再生产比例关系(Be)显然只能是依一定概率(p)而形成的关于再生产正常进行所要求的客观比例关系(B)的某种期望(E(B|p)),即Be=E(B|p)。因此,分部类简单再生产的基本实现条件在资本家个人决策下表现为一种期望形式,这就决定了不可能从根本上排除资本家作为消费者的需求选择与资本家作为生产者的商品供给之间的冲突。再生产比例被破坏成为必然。

马克思明确指出:在分部类条件下,从量的方面说,年产品各部分之间的交换,只有在生产规模和价值关系保持静止状态,并且这些严格的比例关系不会由于对外贸易而有所改变的情况下,才能按比例进行。[6]454但是,资本家的选择偏好具有动态性,剩余价值用于a类消费品和b类消费品的比例是随时间变化的,即:xa(t)+xb(t)=1,但同时,资本家的消费不仅会受到剩余价值量及其分割比例的约束,而且会受到相应的实物形态的数量与结构的约束。但资本家不会因此而调整自己的选择偏好,结果,“生产规模和价值关系保持静止状态”这一再生产按比例进行的条件就无法维持。因此,资本家按比例的消费选择是保证再生产正常进行的条件,但资本家是不可能自觉遵循这一比例要求的,同时,资本家消费偏好选择的变化所引起的系统性调整又是资本家所不能控制的。这样一来,再生产危机就不可避免。

在分部类扩大再生产条件下,再生产的规模不仅取决于资本积累率(k),而且取决于资本家的消费偏好。根据马克思的社会资本再生产理论,分部类条件下扩大再生产的前提条件应当是Ⅰa.(v+m)>Ⅱa.c和Ⅰb.(v+m)>Ⅱb.c,以便为分部类条件下整个社会再生产提供可追加的生产资料,这是条件Ⅰ(v+m)>Ⅱc的展开。为了实现扩大再生产,分部类Ⅰa或Ⅰb必须进行积累,以便按照扩大再生产的要求对资源进行再配置,即必须遵循以下平衡条件进行积累,即:Ⅰa.(v+Δv+mxa+mxb)=Ⅱa.(c+Δc)和Ⅰb.(v+ Δv+mxa+mxb)=Ⅱb.(c+Δc)。将其展开后得到如下八个具体平衡条件:

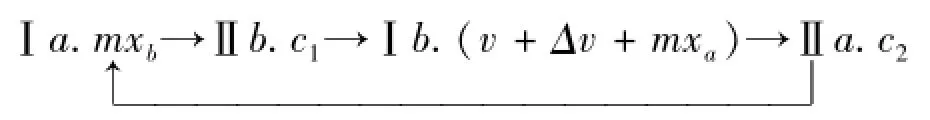

图2 分部类扩大再生产条件下的完全迂回性交换过程

可以看出,分部类Ⅰa和Ⅰb的资本家基于个人效用最大化的消费决策,直接决定了分部类Ⅱa和Ⅱb的积累规模。同时,分部类Ⅰa和Ⅰb的资本家的积累率和消费偏好或消费结构的变化,会通过完全迂回性交换过程使整个社会再生产发生系统性调整。这就要求单个资本之间必须在资本积累和消费选择方面建立起符合再生产实现条件的相互联系。但是,一方面,生产的资本主义性质决定了资本家之间不可能建立这种联系,而由资本家相互预期而形成的自发性联系只能是再生产正常进行所要求的客观联系的某种期望Be= E(B|p)。因此,扩大再生产的基本实现条件只能采取期望形式,而期望性质的自发联系与客观联系之间必然存在冲突。另一方面,独立决策的资本家的积累偏好(k)和消费偏好(xa、xb)是随时间变化的,即k(t)+积累动态同样只能是预期形式的,即u(t)是资本家关于资本存量变化率的决策变量)。但独立决策的资本家既不会关心基于最大化考虑的积累与消费行为所产生的再生产后果,也没有能力控制这种后果。这使得再生产比例的破坏具有必然性。

无论是分部类简单再生产还是扩大再生产,资本家出于最大考虑的决策行为决定了资本主义再生产过程不是一个渐进稳定体系,其稳定性具有鞍点性质:只有保持再生产所要求的比例关系(稳定臂、稳定路径),体系才是稳定的。但资本家的个人决策又不能保证再生产按比例进行,一旦偏离再生产所要求的比例关系(偏离稳定臂、偏离稳定路径),再生产危机就必然要发生。

上述分析表明,在分部类条件下,资本家的个人消费偏好和消费选择行为是资本主义再生产危机的一个内在因素。这个因素从一个特定角度,进一步揭示了资本主义再生产比例必然会受到破坏的某种内在机制,而这一机制很少在研究马克思经济学的文献中看到。

注释

①顺便指出,本文是从Ⅰa(320m)开始分析完全迂回性交换过程的,这不是必须的分析程序。事实上,分析可以从完全迂回性交换过程的任意环节开始,并且都可以揭示这一交换过程的复杂性。

[1]马克思恩格斯全集:第44卷[M].北京:人民出版社,1982.

[2]马克思恩格斯全集:第46卷(上)[M].北京:人民出版社,1979.

[3]马克思恩格斯全集:第26卷(Ⅰ)[M].北京:人民出版社,1972:236~258.

[4]马克思恩格斯全集:第48卷[M].北京:人民出版社,1985:166~168.

[5]克莱因.经济计量学在社会主义经济中的作用[J].经济学译丛,1982,(7).

[6]马克思.资本论:第2卷[M].北京:人民出版社,1975.

责任编辑:孙立冰

F014.6

A

1005-2674(2015)08-005-10

2015-05-22

定稿日期:2015-07-02

国家社会科学基金重大招标项目(ZD07&003)

张衔(1955-),男,天津人,四川大学经济学院教授、博士生导师,主要从事《资本论》及经济理论与经济计量分析研究。