马克思经济学与西方经济学“加速原理”比较研究

徐春华,吴易风

(中国人民大学经济学院,北京100872)

马克思经济学与西方经济学“加速原理”比较研究

徐春华,吴易风

(中国人民大学经济学院,北京100872)

加速原理并非西方经济学所独有的理论成果,马克思的经典著作中早已闪烁着这一原理的思想火花,《新帕尔格雷夫经济学大辞典》对此也是公开承认的。就马克思经济学加速原理而言,资本主义生产的目是其成立的基本前提,资本有机构成不断提高促使投资规模的日益增大是其核心机制,产业部门之间的关联作用是其得以实现的必要条件。通过比较马克思经济学与西方经济学的加速原理后发现,前者无论是在逻辑起点、内在机制、适用范围等方面,还是在对经济危机的解释方面,均比后者更具科学性;特别地,前者并不局限于分析资本主义投资加速扩张的过程,而是贯穿于对整个资本主义发展过程的分析中。挖掘与发展马克思经济学中的加速原理思想,能在一定程度上弥补现有研究对这一问题的探讨相对匮乏这一不足。

加速原理;马克思经济学;西方经济学

在西方经济学中,加速原理(acceleration principle)一般是用以分析投资需求或生产资料供给等方面的理论,它与乘数理论相结合被统称为乘数—加速数模型(Multiplier-Accelerator Model),多被用于解释周期性经济波动以及哈罗德—多马式的经济增长。

尽管加速原理在西方经济学中有着举足轻重的地位,但是它的思想渊源则应追溯到马克思。对此,就连被西方经济学家奉为圭臬的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》也明确指出,“加速原理是一个比较新的概念:它在马克思的《剩余价值理论》第二部分(1862—1863年,第531页)中能见其端倪。”[1]10,11虽然已有研究探析了马克思关于两部类扩大再生产模型中的投资乘数,[2]但是与马克思经济学中的加速原理相关的研究则尚付阙如。由此可见,对加速原理的发展脉络重新厘清,并从马克思经济学和西方经济学这两方面对之进行比较分析,不仅有研究的必要性,而且还有重大的理论意义和现实意义。鉴于此,本文拟将为挖掘与发展马克思经济学中的“加速”思想做初步尝试,以求在一定程度上弥补现有研究在这一问题探讨上相对匮乏的不足。

一、西方经济学中加速原理的发展轨迹及其思想内涵

1.西方经济学中加速原理的发展轨迹

西方经济学界大体上都一致认为加速原理的起源可以追溯到阿弗塔里昂(Aftalion)[3],尽管他在其著作中的“加速数(accelerator)”思想是含糊不清的。随后,克拉克(Clark)[4]、庇古(Pigou)[5]以及哈罗德(Harrod)[6]①等西方经济学家运用加速原理来解释投资决定和经济周期波动,哈勃勒(Haberler)[7]、钱纳里(Chenery)[8]和考伊克(Koyck)[9]对该原理进行了不同程度上的发展和扩张,艾斯纳(Eisner)[10]则将这一原理引入到计量经济学当中。

随着加速原理与乘数原理的相互结合,哈罗德[6]、汉森(Hansen)[11][12][13][14]、萨缪尔森(Samuelson)[15][16][17]以及希克斯(Hicks)[18]等西方经济学家在乘数—加速数模型的构建与发展方面都有不同程度的贡献。其中,哈罗德在其《贸易周期》一书中阐述了乘数—加速数效应,认为贸易周期源自于乘数与加速数的交互作用[6]。对于哈罗德的这一理论,汉森(Hansen)进行了多方面的批评(譬如指责哈罗德过于注重加速数),并将乘数与加速数用于描述生产的扩张过程。[12]作为汉森的学生,萨缪尔森在乘数—加速数理论中的贡献深受其导师影响。萨缪尔森将凯恩斯的乘数分析与加速原理相结合,从动态分析的视角较为系统地阐述了乘数—加速数理论,由此来解释经济波动现象。[15]

直到当前,经济学界对加速原理或乘数—加速数模型的研究仍然持续不断,相关研究主要可以归结为两方面。一方面是致力于将加速原理或乘数—加速数模型进行拓展,并用之解释不同情况下或者不同领域中的经济现象和经济问题。譬如,卡配提斯和瓦尔拉斯(Karpetis&Varelas)采用乘数—加速数原理发展了一个新凯恩斯式的动态模型,并以此考察收入的时间路径以及实际通胀与预期通胀长期均衡的收敛值,[19]他们还分析了财政政策与货币政策在其扩展的乘数—加速数模型中的交换作用;[20]阿雷斯提斯等(Arestis et al)将加速原理放置于不确定性条件下的金融市场中,通过建立计量回归模型考察后凯恩斯主义的投资函数和资本积累模型;[21]肯德里克和萧克利(Kendrick和Shoukry)在乘数—加速数模型的框架下,运用蒙特卡罗方法分析季度财政政策相对于年度财政政策而言所具有的经济表现和独特优势。[22]

另一方面是对前人较具代表性的乘数—加速数模型进行变量扩充,甚至继续探寻这一模型的渊源。譬如,将由资本存量而决定的“地板效应(floor)”置于希克斯的乘数—加速数模型中,通过动态模拟发现在这一模型中“地板效应”得以保留,而“天花板效应(ceiling)”却被省略;[23]将产出变异性中的预期因素引入萨缪尔森的乘数—加速数模型当中来考察悲观预期与乐观预期对经济表现的影响。[24]此外,赫特杰和赫梅杰尔(Heertje&Heemeijer)分析了萨缪尔森乘数—加速数模型的起源,并对哈罗德、希克斯以及萨缪尔森三人在这一模型方面的贡献进行了重估,[25]而赫特杰(Heertje)还对这一模型起源的更为深入的证据进行了探析;[26]杜邦-凯弗(Dupont-Kieffer)探讨了加速原理在弗里希(Frisch)的“木马模型(Rocking Horse Model)”中的核心地位。[27]

2.西方经济学中加速原理的思想内涵

简单说来,西方经济学中的加速原理旨在说明产出与净投资之间存在一种正向的作用关系。设Kt与分别为第t期的实际资本存量和计划资本存量,Y为产出,v为投入产出系数(其数值大于零),并假设在t每一期都满足,则有:

进而可得:

(2)式清楚地表明了投资的增长有赖于产出的增长,由此这一投资也被称为引致投资(induced investment),而参数v也被称为加速数。

事实上,加速原理还可以通过西方经济学生产论中的成本最小化的方法推导出来。假设代表性厂商采用C-D型生产函数进行生产,从而厂商的利润函数为:

其中,A为技术水平参数,K为资本投入,L为劳动投入,α和β分别表示资本产出弹性与劳动产出弹性,p为资本相对于所生产的产品的价格,ω为劳动者的工资水平,r与δ依次为利率及资本的折旧率。若投资则能用如下资本存量的变化关系来刻画:

在(3)式的基础上,通过一阶必要条件可得:

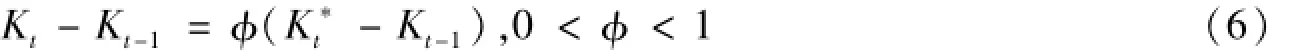

假设资本存量按照自适应规则进行调整,即:

将(6)式进行迭代整理可得:

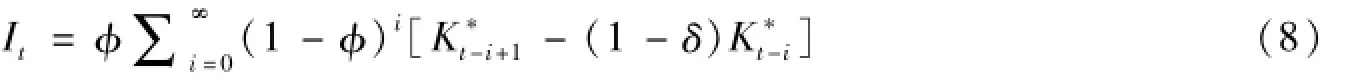

结合(3)式,(7)式可进一步整理为:

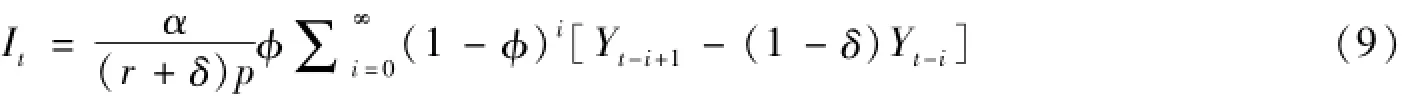

将(5)式代入(8)式可得:

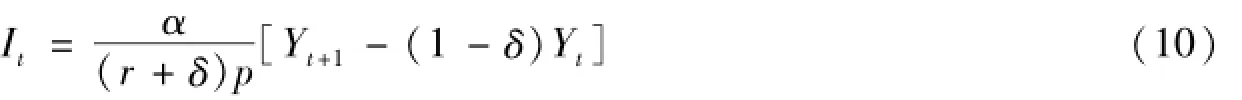

(9)式即为弹性加速数模型。特别地,当(6)式中时,将(5)式代入(4)式可得:

(10)式即是由加速原理而得出且简化后的引致投资函数。值得一提的是,当加速数时,则产量的微小变动可导致投资规模的大幅度变动。

此外,在西方经济学中一般认为消费与收入之间保持着一定的比例关系,从而加速原理还可以采用消费的变动量来表示。在这方面,萨缪尔森(Samuelson)[15]在其乘数—加速数模型中所构造的表达式普遍被西方学者所采用,即:

值得注意的是,尽管西方经济学中的加速理论形象地刻画了产出(消费)变动对投资波动的作用机制,但它存在不少缺陷。缺陷之一是假设经济体中的资本存量得到了充分利用,倘若该经济体中存在过剩的生产能力,则总需求的增长难以对投资的增长产生正向作用。当然,它的最重要的不足在于忽视了技术变化,[1]11亦即假设资本—产出比是固定不变的。

二、马克思经济学中加速原理的思想内核

马克思虽然没有在其理论中明确使用“加速原理”或者“加速数”等用语,但其有关著作(如《剩余价值理论》)却多处闪耀着与此类似的思想火花,以至于西方经济学中的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》在对“加速原理”进行解释说明时也坦承这一点。大致而言,通过对马克思的有关论述进行整理,我们可以将其中的“加速原理”思想从以下几方面进行归纳。

1.资本主义生产的目的是马克思经济学加速原理得以成立的基本前提

马克思认为,“资本主义生产的目的在于用一定量的财富得到尽可能多的剩余产品或剩余价值”。[28]645然而,“达到这一目的的方法是:使不变资本相对地比可变资本增加得快些,也就是说,以尽量少的可变资本来推动尽量多的不变资本”。[28]645由此可知,正是由于资本主义生产的目的亦即疯狂地追求尽可能多的剩余价值所产生的强烈冲动,才使得资本家不得不努力扩大投资,由此为马克思经济学“加速”理论的成立提供了基本前提。

不变资本即剩余价值生产过程当中以生产资料的形态存在的资本,它与西方经济学中的资本存量较为类似,事实上早已有学者将实际固定资本存量作为不变资本的替代指标来处理。[29][30]对于不变资本的积累,马克思也明确指出,“剩余产品(因而也就是剩余价值)有很大一部分能够并且必须直接转化为不变资本,以便作为资本被积累起来,没有这部分剩余产品,就根本不可能有任何资本积累”,[28]558而“积累和再生产是一致的”。[28]555故而马克思经济学中的投资增长在一定程度上可视为不变资本(记为G)的规模不断扩大。基于这一分析可得到类似于(4)式的关系:

2.资本有机构成不断提高而促使投资规模日益增大是马克思经济学加速原理的核心机制

在现实生产中,任何一个经济体要实现生产规模的扩大,就不能将全部剩余价值都作为收入消费掉,而必须将其一部分转化为资本从而进行必要的积累。在实现这一积累的投资过程中,所追加的剩余价值必须按照相应比例转化为不变资本与可变资本两部分,而这两个不同部分的比例则“取决于资本已有的有机构成,因为生产方式不变,两部分之间的价值比例也不变”。[28]545然而,“生产愈发展,转化为不变资本的那部分剩余价值,同转化为可变资本的那部分剩余价值相比,就愈大”。[28]545

值得注意的是,“生产过程可能扩大的比例不是任意规定的,而是技术上规定的”,[31]91并且这一技术变动集中体现在资本有机构成的变化上。因为,“随着不变资本对可变资本的比例的增长,劳动生产率也增长,由人生产出来的、社会劳动借以发挥作用的生产力也增长”,[28]473而“随着劳动生产力的发展,即使工资的水平相当高,资本的积累也是愈来愈快”。[32]对此,马克思甚至认为,“社会劳动生产力的发展,即表现为可变资本同总资本相比相对减少和积累由此加速的那些规律”。[33]245

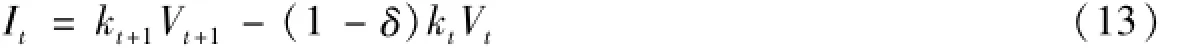

由此可知,与西方经济学中的加速理论忽视技术变化的困境不同,马克思经济学中关于加速原理的思想是建立在技术变迁的基础上的。遵循这一思路,设Vt和Mt分别表示某一经济体中在第t期的可变资本及生产出来的剩余价值,kt为每一期的资本有机构成,从而可将(12)式整理得:

进一步地,设λt+1=kt+1/kt,由于kt是技术进步的反应并且存在不断提高的趋势,故而λt+1>1也是一种必然趋势,(13)式可整理为:

(14)式即可视为马克思经济学中所蕴含的加速原理的核心机制,其中kt+1即可视为加速数,并为简便起见而记方括号中的项为“追加增长项”。随着社会生产力的不断提高,整个经济体中不变资本的规模相对于可变资本的规模而言会有更快的增长;特别地,由于扩大再生产过程中每期转化为不变资本的那部分剩余价值同转化为可变资本的那部分剩余价值之间的比例是随着资本有机构成的增加而递增的,从而更容易得到保证。事实上,随着社会生产力的不断发展尤其是机器化大工业时代的到来,资本主义经济体在其扩大再生产过程中其不变资本价值与可变资本价值之间的比值更会迅速地超过1∶1。

3.产业部门之间的关联作用是马克思经济学加速原理得以实现的必要条件

各产业部门之间的关联作用是经济体中的生产、交换、分配以及消费等各环节得以顺利进行的重要前提,也是加速原理的作用机制得以顺利实现的必要条件。事实上,与马克思的加速原理思想密不可分的,正是其关于各产业生产部门之间存在关联与互动的思想。

譬如,马克思在阐述加速原理这一思想时便对机器制造业在其发展过程中对其他各部门的关联互动作用进行了探讨。马克思认为,“即使投在机器制造业的全部资本仅够补偿机器每年的损耗,它所生产的机器也会比每年所需要的机器多得多,因为损耗有一部分只是在观念上存在,而在现实中只是过若干年之后才要以实物形式补偿”。[28]548,549基于机器制造业的这一特征,马克思指出,机器厂主“为了使他的资本保持运动,并且每年只实现资本的简单再生产,那些需要这种机器的部门就必须继续不断地扩大生产”[28]549,如果这个机器制造厂主自己也进行积累(亦即进行扩大再生产的话)则情况更是如此。由此马克思做出如下结论:在机器制造业中,“即使在这个生产领域中投入的资本只是进行再生产,其他生产领域就必须不断进行积累”。[28]549

在考察了机器制造业与其他行之间的互动作用后,马克思进一步指出了各产业部门之间的关联作用——“即使一个生产领域本身进行的只是现有资本的简单再生产,在这个生产领域也经常有商品储备,供其他各生产领域用于积累,用于新的追加的生产消费”。[28]549特别地,各产业之间的这种关联作用是和投资的增加密切相关的。“正如一个领域中现有资本的生产和再生产以其他领域中并行的生产和再生产为前提,一个部门中的积累,或者说,追加资本的形成,也以其他部门中同时或并行地进行的追加生产为前提。”[28]553只有在此基础上,投资扩张过程中所具有的加速原理才能真正得以实现。

此外,马克思还指出,“随着生产力的发展,生产领域也不断增加,因而为投资开辟了以前根本没有的新部门”。[28]616这不仅说明了产业部门兴起与分化的唯物史观逻辑,而且也意味着产业部门之间的这种关联作用必然会随着生产力的发展而更加复杂和重要,由此使得加速原理的上述依赖性也会变得更为明显和突出。

4.加速原理的作用机制贯穿于整个资本主义发展过程

事实上,马克思的“加速原理”思想并不限于对资本主义生产中的投资进行分析,而是在对整个资本主义发展过程的分析当中均可看到马克思的这一思想火花。就有助于加速资本积累方面的影响因素而言,除了资本有机构成提高这一具有“加速数”作用的主要因素以外,马克思还谈到了其他方面的因素。譬如,马克思认为,“商业和工场手工业的扩大,加速了活动资本的积累”。[34]又如,“伟大的地理发现以及随之而来的殖民地的开拓使销售市场扩大了许多倍,并且加速了手工业向工场手工业的转化”。[35]234尤为值得一提的是,马克思认为,在机器刚刚为其夺取活动范围的初创时期,由借助机器生产出异常高的利润“不仅形成加速积累的源泉,而且把不断新生的并正在寻找新的投资场所的很大一部分社会追加资本吸引到有利的生产领域”。[36]504

此外,马克思还指出,对外贸易“一方面加速积累,但是另一方面也加速可变资本同不变资本相比的相对减少,从而加速利润率的下降”。[31]264然而,“利润率下降,同时,资本量增加,与此并进的是现有资本的贬值,这种贬值阻碍利润率的下降,刺激资本价值的加速积累”。[33]277进一步地,“资本的积累,从价值方面看,由于利润率下降而延缓下来,但更加速了使用价值的积累,而使用价值的积累又使积累在价值方面加速进行”。[33]278总之,“一定程度的资本积累表现为特殊的资本主义的生产方式的条件,而特殊的资本主义的生产方式又反过来引起资本的加速积累”。[36]685

就在经济危机的爆发及其相应后果方面而言,马克思也多次将加速思想运用于他的分析中。首先,在资本主义危机爆发的诱因方面,马克思从加速作用的角度进行了分析。一方面,马克思指出,生产资料从资本主义生产方式所加给它的桎梏下解放出来,“是生产力不断地加速发展的唯一先决条件,因而也是生产本身实际上无限增长的唯一先决条件”。[35]244对此,国际市场的形成在一定程度上有助于这一“解放”,而其中又不可避免地涉及到信用的加速作用。在这方面,马克思认为,信用制度在加速了生产力的物质上的发展以及世界市场的形成的同时,“信用加速了这种矛盾的暴力的爆发,即危机,因而加强了旧生产方式解体的各种要素”。[33]499另一方面,“现有资本的周期贬值,这个为资本主义生产方式所固有的、阻碍利润率下降并通过新资本的形成来加速资本价值的积累的手段,会扰乱资本流通过程和再生产过程借以进行的现有关系,从而引起生产过程的突然停滞和危机”。[33]278特别是,“如果有一个大市场突然缩小,那末危机的来临必然加速”。[37]15

其次,在由资本积累和经济危机所造成的结果方面,马克思认为,由此造成工人的贫困以及相对过剩人口的产生也是与加速作用密切相关的。因为,“资本的积聚加速了,其必然结果就是,小资产阶级的破产也加速了”,[37]37由此导致“一方面资本加速增长,另一方面需要救济的赤贫也加速增长”,[36]578并且“赤贫现象以加速度产生着赤贫现象”。[38]同时,“相对过剩人口的产生,是和表现为利润率下降的劳动生产力的发展分不开的,并且由于这种发展而加速”。[33]263对此,马克思甚至认为“相对过剩人口的生产或工人的游离,比生产过程随着积累的增进本身而加速的技术变革,比与此相适应的资本可变部分比不变部分的相对减少,更为迅速”。[36]697由此可见,“每一次危机又加速了资本的集中,扩大了无产阶级的队伍”。[39]

最后,马克思认为,就政治经济学这一学科而言,还可以将之视为把社会分工看成是加速资本积累这一手段的科学。“政治经济学作为一门独立的科学,是在工场手工业时期才产生的,它只是从工场手工业分工的观点来考察社会分工,把社会分工看成是用同量劳动生产更多商品,从而使商品便宜和加速资本积累的手段。”[36]404

综上可知,在马克思经济学的“加速原理”中,资本主义生产的目的是其成立的基本前提,资本有机构成不断提高促使投资规模的日益增大是其核心机制,产业部门之间的关联作用是其得以实现的必要条件,其作用机制更是贯穿于整个资本主义发展过程当中。马克思经济学的“加速原理”不仅能够对投资加速扩张的这一现象进行合理解释,而且它还是剖析资本主义生产的发展趋势以及审视资本主义经济危机及其后果的必要工具和科学视角,更是把握政治经济学这一学科特点的重要抓手。

三、比较性评述

通过比较马克思经济学和西方经济学中的加速原理不难发现,一方面,两者在表达式结构与思想内容方面均存在一定程度的相似之处。在表达式结构方面,两者都是采取加速数乘于“追加增长项”的形式(对比(14)式与(10)式或(11)式)。在思想内容方面,两者都致力于对投资的加速增长现象进行解释,都在不同程度上认为较小的可变资本变动或产出变动(消费变动)会导致较大幅度的投资波动。另一方面,还应看到的是,两者之间还存在着巨大的差别:

第一,在加速数本身及其技术基础方面,马克思经济学与西方经济学之间存在重大区别。一方面,西方经济学所采用的是假设其数值固定不变的资本—产出比作为加速数,而马克思经济学采用的是资本有机构成作为加速数。特别是,马克思经济学中的加速数是随着技术进步而不断增大的,从而避免了西方经济学中的“加速原理”忽视技术变化这一重大缺陷。另一方面,在西方经济学中并不存在什么确定的机制来保证其加速原理中的加速数大于1,而在马克思经济学中则具备保证加速数大于1的技术基础——资本有机构成的不断提高。由此可知,马克思经济学中的加速原理比西方经济学中的这一原理更能体现“加速”的特征。

第二,就式(14)中的“追加增长项”而言,一方面,与西方经济学中加速原理的类似这项取决于产出增加额或者消费增加额不同,马克思经济学“加速原理”的这一项则取决于可变资本部分的增加额,这不仅更清楚地表明了任一经济体在扩大再生产过程中可用于增加投资的动力源泉——按照现有的技术水平通过增加更多可变资本投资的方式来推动更大规模的不变资本,而且也由此凸显了资本主义生产方式的剥削特征,因为可变资本规模的增大可以创造出更多的剩余价值。另一方面,特别值得一提的是,以倒数的方式进入“追加增长项”的后半部分当中,从而起到“放大”这一项数值的作用。这表明,与西方经济学中类似的“追加增长项”中忽视这一“放大效应”的做法不同,马克思经济学中“加速原理”在考虑到了技术变动的作用后,认为投资的增长不仅会因加速数自身的不断增长而加快增长,而且还会因为“追加增长项”的这一“放大效应”而增长得更为迅速,在这两方面的综合促进作用下才形成最终的“加速”效果。对此,西方经济学中的加速原理是没有涉及的。

第三,在加速原理的哲学层面与逻辑起点上,西方经济学与马克思经济学虽然都主张从生产者(资本家)追逐尽可能多的利润这一视角出发,但是马克思立足于唯物史观,认为“资本在精力、贪婪和效率方面,远远超过了以往一切以直接强制劳动为基础的生产制度”[40]359,而资本家“作为资本的人格化,他同货币贮藏者一样,具有绝对的致富欲”。[40]683由此可知,与西方经济学关于理性生产者追求利润最大化这一形而上学的假设相比,马克思经济学则从历史唯物论的视角更为科学地解释了资本家的贪婪本性,并由此进一步阐述了资本主义经济危机的必然性。

特别地,马克思经济学认为,作为资本的人格化从而“具有绝对的致富欲”[40]683的资本家会在其扩大生产规模的过程中不断提高资本有机构成,“由此产生的直接结果是:在劳动剥削程度不变甚至提高的情况下,剩余价值率会表现为一个不断下降的一般利润率”。[31]237这只能促使资本家进一步扩大生产规模以防止利润下降,从而导致资本主义生产追求更多的剩余价值这一最终目的与它扩大资本投入量这一实现目的的手段之间存在着无法解决的矛盾。故而,“劳动生产力的发展使利润率的下降成为一个规律,这个规律在某一点上和劳动生产力本身的发展发生最强烈的对抗,因而必须不断地通过危机来克服”。[31]287

第四,在对经济危机的解释上,马克思经济学的加速原理比西方经济学中的这一原理更具解释力。西方经济学中的乘数—加速数模型认为,在乘数和加速数的循环促进作用下,会使得收入的增加达到该经济体中资源所能容纳的最大限度,由此使得收入不再增长,进而通过乘数和加速数的循环作用导致投资下降以及随后收入的进一步下降,以至于经济走向衰退和危机。

对于资本主义危机,马克思认为,在其相对生产过剩这一表面现象下被掩盖的是相对资本过剩与相对人口过剩并存这一本质特征,也由此构成资本主义社会所特有的并且也是最为荒谬的现象。事实上,用马克思经济学的加速原理能对这一现象进行更为合理的解释。一方面,在经济上升时期,作为加速数的资本有机构成随着生产规模的扩大以及技术水平的不断提高而提高,由此通过“循环累进”作用使得社会生产规模达到该经济体的最大容量以及社会资源的最大限度;但与此同时,劳动者的消费能力则因其工资被压低到大体只能维持劳动力再生产的水平而被限定在十分有限的范围内。由此导致社会生产相对过剩,经济开始下滑,劳动者的失业逐渐增加,随后又会进一步产生社会资本的相对过剩,从而形成产出下降(经济下滑),导致失业增加、资本过剩增加(加速原理的“累退”作用)和产出进一步下降(经济进一步下滑)这一“循环累退”作用,最终爆发严重经济危机。

总之,加速原理并非是西方经济学所独有的理论成果,马克思在其相关著作中早已闪烁着加速原理的思想火花。对此,西方经济学中的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》也是公开承认的。然而,通过比较研究发现,尽管马克思经济学加速原理与西方经济学加速原理在表达式结构与思想内容方面均存在一定程度的相似之处,但是前者无论是在这一原理的构造方面,还是在逻辑起点与历史观方面,抑或是在将这一原理用于解释经济危机方面,均比西方经济学中的这一原理更为合理、更为科学;同时,马克思经济学中的加速思想并不局限于分析资本主义投资加速扩张的过程,而是在对整个资本主义发展全过程的分析中均可见到这一思想的影子。相对于此,西方经济学中加速原理的适用范围则狭窄得多。

注 释

①哈罗德在其著作中将“加速数(accelerator)”定义为“关联(relation)”。

②对于这一问题更为详细的论述可参看高鸿业、吴易风、吴汉洪主编:《研究生用西方经济学(宏观部分)》,第159-160页,北京:经济科学出版社,2006年。

[1]The New Palgrave:A Dictionary of Economics[M].London and Basingstoke:The Macmillan Press Limited,1987.

[2]陶为群,陶川.马克思两部类扩大再生产模型中的投资乘数[J].当代经济研究,2011,(6).

[3]Aftalion A.Les Crises Periodiques de Surproduction:Ⅱ[M].Paris:Riviere,1913:272~273.

[4]Clark J.M.Business Acceleration and the Law of Demand:a Technical Factor in Economic Cycles[J].Journal of Political Economy,1917,25(3).

[5]Pigou A.C.Industrial Fluctuations[M].2nd edn,London:Macmillan,1927.

[6]Harrod R.F.The Trade Cycle[M].London:Oxford University Press,1936.

[7]Haberler G.Prosperity and Depression[M].Geneva:League of Nations,1937.

[8]Chenery H.B.Overcapacity and the Acceleration Principle[J].Econometrica,1952,20(1).

[9]Koyck L.M.Distributed Lags and Investment Analysis[M].Amsterdam:North-Holland,1954.

[10]Eisner R.A Distributed Lag Investment Function[J].Econometrica,1960,28(1).

[11]Hansen A.H.Harrod on the Trade Cycle[J].Quarterly Journal of Economics,1937,56(3).

[12]Hansen A.H.Full Recovery or Stagnation?[M].New York:Norton,1938.

[13]Hansen A.H.Fiscal Policy and Business Cycles[M].New York:Norton,1941.

[14]Hansen A.H.Business Cycles and National Income[M].New York:Norton,1951.

[15]Samuelson P.A.Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration[J].Review of Economics and Statistics,1939a,21.

[16]Samuelson P.A.A Synthesis of the Principle of Acceleration and the Multiplier[J].Journal of Political Economy,1939b,21(47).

[17]Samuelson P.A.Alvin Hansen and the Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration[J].Review of Economics and Statistics,1959,21.

[18]Hicks J.R.A Contribution to the Theory of the Trade Cycle[M].Oxford:Oxford University Press,1950.

[19]Karpetis C.,Varelas E.Inflation Targeting And The Multiplier Accelerator Principle[J].Journal of Applied Business Research,2006,22(4).

[20]Karpetis C.,Varelas E.Fiscal and Monetary Policy Interaction in a Simple Accelerator Model[J].International Atlantic Economic Society,2012,18.

[21]Arestis P.,Gonzalez A.R.,Dejuan O.Modelling Accumulation:a Theoretical and Empirical Application of the Accelerator Principle under Uncertainty[J].Intervention,2012,9(2).

[22]Kendrick D.A.,Shoukry G.Quarterly Fiscal Policy Experiments with a Multiplier-Accelerator Model[J].Computational Economics,2014,44.

[23]Puu T.,Gardini L.,Sushko I.A Hicksian Multiplier-Accelerator Model with Floor Determined by Capital Stock[J].Journal of Economic Behavior&Organization,2005,56.

[24]Westerhoff F.H.Samuelson's Multiplier-Accelerator Model Revisited[J].Applied Economics Letters,2006,13:89-92.

[25]Heertje A.,Heemeijer P.On the Origin of Samuelson's Multiplier-Accelerator Model[J].History of Political Economy,2002,34(1).

[26]Heertje A.Further Evidence on the Origin of Samuelson's Multiplier-Accelerator Model[J].History of Political Economy,2003,35(2).

[27]Dupont-Kieffer A.The Accelerator Principle at the Core of Frisch's 1933 Rocking Horse Model[J].Journal of the History of E-conomic Thought,2012,34(4).

[28]马克思.剩余价值理论:第2册[M].北京:人民出版社,1976.

[29]高峰.马克思的资本有机构成理论与现实[J].中国社会科学,1983,(2).

[30]乔晓楠.产业部门间市场结构均衡状态的作用机制及实证分析——从马克思主义经济学的角度进行的考察[J].政治经济学评论,2005,(2).

[31]马克思.资本论:第2卷[M].北京:人民出版社,2004.

[32]马克思恩格斯全集:第16卷[M].北京:人民出版社,1964:167.

[33]马克思恩格斯全集:第25卷[M].北京:人民出版社,1975.

[34]马克思恩格斯全集:第3卷[M].北京:人民出版社,1965:64.

[35]马克思恩格斯全集:第19卷[M].北京:人民出版社,1963.

[36]马克思恩格斯全集:第23卷[M].北京:人民出版社,1972.

[37]马克思恩格斯全集:第12卷[M].北京:人民出版社,1965.

[38]马克思恩格斯全集:第5卷[M].北京:人民出版社,1965:368.

[39]马克思恩格斯全集:第4卷[M].北京:人民出版社,1965:452.

[40]马克思.资本论:第1卷[M].北京:人民出版社,2004.

责任编辑:魏 旭

F015

A

1005-2674(2015)08-037-08

2015-05-20

定稿日期:2015-07-18

中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(15XNH046)

徐春华(1986-),男,广东韶关人,中国人民大学经济学院博士研究生,主要从事马克思主义经济与西方经济比较研究;吴易风(1932-),男,江苏高邮人,中国人民大学经济学院教授,博士生导师,主要从事马克思主义经济学与西方经济学比较研究。