构式主义视角下的转喻动因探索

张靖宇

(扬州职业大学外国语学院,江苏扬州 225009)

构式主义视角下的转喻动因探索

张靖宇

(扬州职业大学外国语学院,江苏扬州 225009)

不同于传统词汇层面的转喻研究,以构式主义为基础的转喻研究从构式层面对其产生的动因进行了分析。由于构式本身具有意义,在表征客体事件时,构式语义限制会对认知主体选用的准入词项进行语义压制。在压制过程中,为了让构式与词项的概念匹配进而实现语义连贯,认知主体需要在两个概念间以某种逻辑关联建立一个认知通达,从而促使转喻产生。准入词项在接受构式压制时会呈现出层级性分布趋势。与构式义项匹配度高的准入词项受到弱势语义压制,经融合后将构式抽象语义具体化、事件化。与构式义项语义匹配度低的准入词项需要接受强势语义压制,产生语义偏移。

构式主义;转喻;构式;压制

转喻研究至今已有两千多年历史,最早可以追溯到柏拉图时期。近年来,转喻研究向语义、认知层面拓展,Mendoza&Cmapo[1]、Lakoff&Turner[2]、Langacker[3]463-464、Wradden&Kevecses[4]等学者从不同角度讨论了转喻问题。但是,这些研究都是只将词汇作为一个基本单位加以讨论。一些最新的研究,如Janda[5,6,7]关于东北欧语言构词中转喻现象的一系列文章也依旧把焦点放在词汇层面。然而,纯词汇层面的转喻研究具有一定局限性,它无法解释一个现象,即为何同一词汇在不同结构中存在不同程度的转喻解读,如例1:

1a.Isent a letter to Chicago.

2b.Isent Chicago a letter.

同样是表征“寄信”事件,“Chicago”一词在例句1两个不同结构的句子中得到不同解读:1a句中的Chicago指称美国东部的一个城市;而只有将该词转喻化地解读为“so meone in Chicago”,例句1b才能成为合法的句子。

当传统理论无法给出令人信服的解释时,Kay&Fillm ore[8]、Goldberg[9]225以及Croft[10]等学者倡导的以构式为中心的认知语法体系为该问题研究提供了新的思路。受其影响,国内学者开始通过构式主义理论对诸多语言现象进行了有益探讨。唐树华、董元兴和李芳[11]从构式视角出发讨论了隐喻生成的理据性;陈香兰、徐珺[12]对“的”字结构的转喻思维源域类型展开了深度分析。因此,将转喻研究从词汇层面拓展到构式层面,使得在构式主义框架下对其产生机制的探讨具有了理论和实践两个角度的参考依据。在这个新空间内,类似例1语言现象的解读便有了一个更广阔的操作余地。笔者试图从转喻现象发生的句法环境为出发点,以构式主义为理论支撑,探讨构式在转喻发生机制中所承担的重要作用。

一、构式主义语言观

构式是“形式与意义的结合体(pairing of form and meaning)”或“形式与功能的结合体(pairing of form and functions)”[9]2。凡是构式,无论简单或复杂,都有自己独立的形式、语义或功能;只要形式、语义或功能的某些方面是不可预测的(unpredictable),任何语言表达式都可称为构式。基于此,Goldberg认为从最小的语义单位——语素到高一个层次的词汇直至句子都属于构式范畴,因为它们都是具有不可预测性的“形式与语义及功能的结合体”[13]。那么,将构式作为语言的基本单位,以此来探讨言语系统的研究方法,就可以被纳入构式语法(construction gra m-mar)的框架内。

虽然各学者对于语法的构式观存有差异,但在反对语法的模块观(m odular view)上,他们的立场是一致的。不同于模块主义者的句法自主性、语法对象的核心——边缘二元对立以及先验的天赋观等一系列观点,构式主义者认为,研究语言的形式离不开对意义和功能的审视,形式和意义是密不可分的结合体;以一般的语法规则为参照的半规则和不规则结构同样是语言学研究的重要课题,这些结构是构成人们语言知识库(inventory)不可或缺的部分,对它们的研究能够大大拓展我们对语言本质的认识;人类的语言习得过程是与其他知识习得过程相互影响的,是具有体验性心智、无意识性思维和隐喻性抽象概念[14]的认知行为产生的结果。

语言的构式观与语言的功能观、认知观一脉相承。语言结构受到语言使用的影响,语言功能促使语言形式形成或改变。此外,语言形式的形成和发展还受到人类经验和认知的影响。认知主体把反复感知到的现象概念化、范畴化、图式化,将其固化或半固化在自己的知识系统中。当需要认知新客体时,认知主体调用概念储存,并举一反三地将已有概念信息迁移至新范畴中。人类这种认知能力同样反映在自身的语言能力中。从某种意义上说构式即是一种图式。这样,心理世界便可以为构式与转喻之间的互动提供一个操作平台。

二、构式对转喻的影响

为了方便对转喻动因的探讨,笔者主要参考Panther和Thornburg[15]的转喻分类方法,分别讨论指称转喻(referential metony m y)、谓词转喻(predicational metony m y)和言外转喻(illocutionary metony m y)与题元结构构式的关系。

(一)构式对指称转喻的限制

指称转喻是转喻中最常见的。这一类型的转喻反映了指称转换(referential shift)现象,转喻与指称行为有密切关系。上文所提及的例句1b就属于这一类。下面我们再看例2:

2a.Ibrought the table a glass of water.

2b.Ibrought a glass of water to the table.

例句2中的两个例句表征了同一客观事件,即第一人称施事传递或转移一杯水的过程。例句2a中“the table”是一个典型的指称转喻。在心智空间内,“the table”概念提供了一个认知参考点,为概念实体“坐在那张桌子上的人”提供概念通达,从而形成以物指人的转喻化解读。而将例句2b中的“the table”却没有发生转喻现象,而是作为与格表征主题论元(theme)“a glass of water”所移向的目标点。如果强行违反两句中“the table”的归约性理解,将其在例句2a的表征理解为桌子本身,而将例句2b中“the table”理解为桌上的人,会导致例句2a变得不可接受,而例句2b的可接受度也会大幅度降低。由此可见,将例句中“the table”一词解读的差异性归咎于话语识解主体对词汇本身的特殊理解是不具有说服力的。那么,我们不妨将视角转移到它所依存的结构上,从构式的角度来重新审视这个问题。

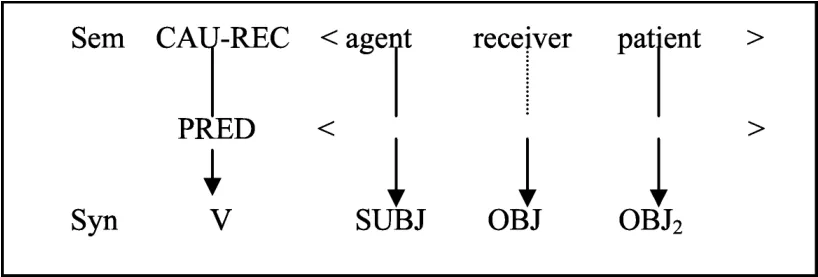

显然,两句话采用了不同的论元结构,前者是典型的双及物构式实例句,而后者是其介词释义结构或双宾语与格构式的实例句。双及物构式的概念结构可以表示如下:

图1 双及物构式

双及物构式已被证明和一个转移情景相联系[9]138。由于该情景具有动态特征,语言学者普遍为第一宾语贴上“接受者(receiver)”的语义标签[3]383。因此,该构式中的接受者论元便被附加一条语义限制,即该论元必须是有生命的,并且在承担第一宾语语法功能时必须被理解为一个自愿的接受者[9]139。根据常识,能同时包含[+有生命的]和[+自愿的]这两个语义项的典型实体就是人类。因此,在归约性理解下,该构式中的接受者论元必须是以“人”为表征对象。

构式语法的一个基本观点认为,句子的意义是构式意义和词汇意义共同作用的结果[16]。同一构式所派生的实例句却往往有不同意义。这主要是因为受到“格式塔效应(gestalt)”的影响,实例句的总体意义整合了题元结构构式、主要的动词意义、其他题元以及该形式所出现的语用情境。论元角色比具体的动词更能说明形式的表层概念。换句话说,动词的框架语义一般都包涵多个参与者信息,但是在动词表征的情境中,并非所有的参与者都会被语义侧重(profiled)。鉴于此,Goldberg提出了两个原则——语义连贯原则(Semantic Coherence Principle)和对应原则(Correspondence Principle)[9]47。前者确保动词框架意义中的参与者和构式的论元角色在语义上必须相互一致。后者强调每一个词汇上被侧重并被表达的参与者角色必须与构式中被侧重的一个论元角色融合。如果动词有三个被侧重的参与者,那么其中之一可以与构式中侧重的一个论元角色融合。

例句2a中动词“bring”与三个被侧重的参与者相联:bringer(提供者)、bringee(接收者)、brought(提供物)。根据对应原则,这三个被侧重的参与者与双及物构式中被侧重的论元角色相互对应,构成了“类型-标记(type-token)”关系。该句复合结构如下:

图2 “bring”的双及物复合结构

但是,在该句子中作为“bringee(接收者)”的第一宾语“the table”的原型意义所包含的语义项是[-有生命的]和[-自愿的]。所以,它不符合双及物构式对于接受者论元的语义限制,即作为标记的“the table”原型意义无法与作为类型的接受者论元语义相匹配。这违反了语义连贯原则。因此,为了让“bringee(接收者)”能进入构式,该动词的参与者必须接受一个特定的调适(acco mm odation)过程或强制(coercion)过程[10]。借助这一过程,构式可以临时强制该短语接受[+有生命的]和[+自愿的]语义项。因为只有当词项的内在意义和强制解读的意义之间存在逻辑上的可及性,强制才可能发生。考虑到特定名词结构所激活的百科全书式的概念空间和因表征事件而存在的语境因素,这个例句中的“the table”和“有生命的”语义之间可及性最高的概念就是“在这个桌子吃饭的人”。作为概念子域(sub-domain),“这个桌子吃饭的人”被“the table”这个矩阵域(matrix domain)所指代,构成了一个整体代部分的转喻。

笔者在跨语言的研究中发现存在一些例外,如在中文中可以出现这些句子:

3.给花儿一些水。

4.给未来一个希望。

例句3和4中的“花儿”“未来”等名词词组可以被双及物结构接纳,但不发生类似例句2a中的转喻。我们不会把“花儿”理解为花旁边的赏花人。而例句4中的“未来”不会被理解为“未来的某一些人”,而是理解为“人类的未来”。根据语感,我们更倾向于将这两个句子作为一种移情的认知表达,即将“花儿”“未来”拟人化地识解为像人一样有生命有意愿的客体。由于这一识解过程中所激活的“花儿”“未来”概念与“人”概念之间不具有显性的、直接的逻辑关联,因而它们可以被理解分属于不同的概念域。这种跨域关系成就了隐喻化解读。这样,根据语义特征,我们就可以对双及物构式接受者论元的准入词项进行一个层阶性的概括:人类>>动物>>植物>>无生命的物理实体>>抽象客体。

在这个层级关系中,越靠近标尺左边的准入词项(人类)越接近于原型性接受者论元,而越靠近右边的词项(抽象客体)原型性越低。高原型性词项进入构式所接受的语义压制较弱,而低原型性词项则受到强压制作用。标尺最右端的词项获得归约性解读。在标尺右边的准入词项与构式融合时,受构式语义限制影响的认知主体凸显词项规约概念所通达的“人”的概念,从而产生临时的转喻化解读。而标尺中间的词项则倾向于通过跨域映射而产生拟人化隐喻解读。这样便形成了一个从直接指称-隐喻化指称-转喻化指称的一个连续统。

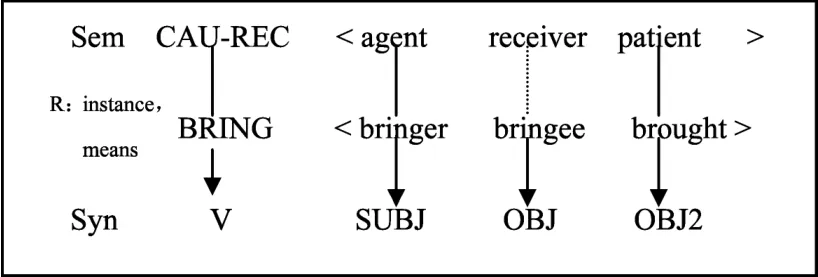

而在双宾语与格构式中,与格的语义角色是一个目标格,如下图所示:

图3 双宾语与格构式

不同于双及物构式,双宾语与格构式包含的论元角色是施事(agent)、主题(theme)和目标(goal)。在规约化语境中,目标论元的准入词项应指称地点,更确切地说是传递动作的传导终点。这是一个空间概念。因此,目标格的准入词项也会存在一个层级性的归纳:地点>>无生命的物理实体>>普通生物>>人。

越靠近标尺左侧的词项(地点)越接近原型性目标论元,而越靠近标尺右侧(人)则原型性越低。高原型性词进入构式受到弱势压制,表示地点语义,而低原型性词都受到强势语义压制以凸显其空间方位概念。

而例句2b中的“the table”属于无生命物理实体,接近标尺左端,故与相关构式中目标论元之间语义连贯性高。因此,在弱势语义压制下,不会产生明显的转喻解读。但是,如果“the table”换为“Mike,Susan”这样的人称专名时,则会发生转喻,因为此处的人称专名转指了其所在空间。

(二)构式对述谓转喻的限制

谓词转喻是指用一个陈述指称另一个不同陈述[16]。Panther&Thornburg认为,一个潜在事件(能力、可能和允许做什么事等)的转喻性与实际发生的事件联系在一起[17]。事件被人们概念化为一个理想认知模型(ICM),实现该事件的情态是这个理想认知模型的一个子成分,从而形成一个部分代整体的转喻关系。如例句5:

5a.The boat floated into the cave.

5b.The boat burned into the cave.

5c.The balloon burned into the cave.

例句5中的三句话都是在表征某一物体进入山洞事件。句子中的动词“float”和“burn”都不属于高原型性移动动词(如m ove、go等)。因此,如果以字面意思解读例句,显然无法获得“移动”这一语义信息。但如果在语义处理时,识解者激活相关事件ICM中的因果链(causal chain),将动词“float”和“burn”解读为“致使移动产生的原因”,通过“原因-结果”这个转喻关系,就可以得到一个述谓转喻的典型解释。于是,例句5a和5c可以分别被转喻化为“漂浮在水面的船儿驶进了山洞”和“燃烧着的气球飞进了山洞”。在日常经验中,由于我们很难找到“船只燃烧”和“船只航行”之间的直接因果关系,所以无法通过转喻操作理解例句5b,故该句不成立。

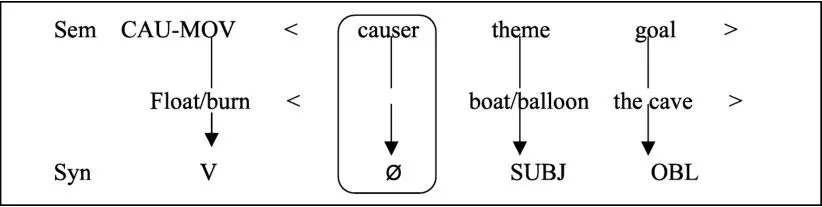

现在,我们可以得到这样一个推论:例句5中存在的“移动”语义项导致句子的述谓成分发生转喻理解。但是,这个语义项又从何而来呢?

例句5中的句子采用了同一个结构形式,即无致使者致使移动构式。原型性致使移动构式中需要凸显三个参与者论元,即致使者(causer)、主题(theme)和目标(goal)。而本例句构式遮蔽(shadow)了本该承担小句主语功能的致使者论元(表示为“Ø”),使其无法在句法层表现(表示为圆角方框),而由主题论元“boat”“balloon”做小句主语。这类构式实例句的复合结构可以表示如下:

图4 致使移动构式复合结构

致使移动构式的基本意义是致使者论元直接致使主题论元沿着方向性短语指定的路径移动[9]160。具体而言,构式中的述谓动词承载了“致使-移动”语义项。因此,当表征事件客体关系的动词进入构式时,需要与构式述谓义项进行融合,被临时赋予新的意义。在融合过程中,词项根据受到构式语义的压制程度,会呈现出一个层级性差异:高原型性移动动词>>低原型性移动动词>>其他动词。

越接近标尺左端的词受到的构式语义压制越低。因为这类词本身具有“移动”义项,所以和构式语义限制高度兼容。在进入构式后,它们不产生明显的语义偏转。从另一个方向看,越接近标尺右端的词含有的“移动”意义越弱。当这类词与构式融合时,需要承受强势语义压制。在语义压制过程中,为了建立两个相对概念之间的认知通达,识解主体往往需要激活类似上文提及的“因果链”等语义关联。这样,话语语义解读就呈现出显性的述谓转喻化现象。值得一提的是,并非所有位于标尺右端的动词进入致使移动构式都必然会产生转喻解读。这取决于建立转喻关系所需认知通达可及性的高低程度。换言之,如果特定语义关联所激活的认知通达可及性越低,大脑的处理负担越重,认知主体则越不倾向于采纳它,从而倾向于采用另一个结构来表征事件。这是符合“奥卡姆剃刀”原理的。

(三)构式对言语行为转喻的限制

第三种转喻是言外转喻。其基本的观点是,一个言语行为是一个言语场境(scenario),言语场境可分为若干组成部分,每个部分都可转喻地代表整个场境或言语行为[18]。这类转喻类型往往集中表现在祈使结构中。

6.Be happy for m y sake!

7.Be ready!

例句6、7两句述谓部分主要由系动词“Be”和形容词“happy”“ready”构成。Langacker提出,在基于语义切分的词类范畴体系中,动词与形容词都是表征关系(relation)[3]219。虽然大部分动词勾画的过程是受时间影响的(tem poral process),但是系动词和形容词都勾画了一种不受时间影响的关系(atem poral relation)。因此,在普通述义结构中,系动词和形容词搭配表达一个静态概念。但是,例句中明显出现了动态解读。例句6被理解为“使受话人开心起来”,而例句7被理解为“做好准备”。这样就反映出Austin所说的“言有所述(constative)”向“言有所为(performative)”的转化[19],出现了用状态来指涉产生状态的行为的转喻解读。

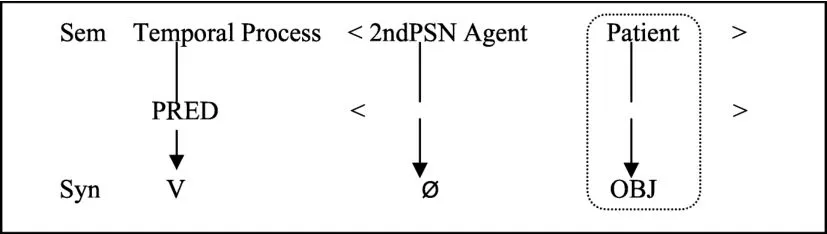

我们依然需要到祈使构式内部寻求发生言语行为转喻的理据。该构式往往由第二人称做隐性主语,不在句法层表现出来(表示为“Ø”)。由于谓语动词所携带论元数量的能力差异,可能出现多重宾语成分选择,下图用虚线方框表示。其具体结构如下:

图5 祈使构式

在祈使句研究中,李忠勇指出,该结构的原型意义是指使他人去做某事或不让做某事[20]。在构式内,述谓部分携带命令性或指示性的时间性过程语义项。在描写具体事件时,动词进入构式后需要接受该语义项的审核与压制。结合之前的例句,例句6、7句中的静态述谓“Be happy”和“Be ready”受到祈使构式语义压制,通过“状态指涉行为”这一逻辑关联,被临时赋予了受到时间影响的动态语义,从而形成言语行为转喻的解读。该构式实例句复合结构如下:

图6 祈使构式复合结构

我们同样可以通过一个层级标尺来表示准入动词的原型性差异:命令性或指示性动词>>一般时间性动词>>非时间性动词。

越接近标尺左端的准入动词与构式义项匹配度越高,接受弱势语义压制,经融合后将构式抽象语义具体化、事件化。与之相反,越接近标尺右端的准入动词与构式义项语义匹配度越低,需要接受强势语义压制,产生语义偏移。当像“Be”这样极端的非时间性动词出现时,就会被构式临时赋予时间性与命令性的动态行为语义,从而发生上文例句中“状态-行动”的语义偏移,实现言语行为类转喻。值得一提的是,“状态-行动”转喻关系不是祈使构式唯一采用的转喻概念。当“Be”后紧随的是名词性词组时,可以出现“指称-属性-行动”的转喻链现象,如例句8所示:“Be a man!”

名词词组“a man”原本指称了一个抽象化的男性概念。在进入祈使构式后,它接受语义压制。首先,通过“范畴-特征”转喻关系,“a man”指涉一个男性应该具备的品性与特征,如有担当、有责任感、豪迈等;然后通过“属性-行动”关系发生言语行为转喻,表示为“像男人一样行事”。总体上而言,如果名词构成祈使句构式的述谓成分,它要承担的语义压制过程要比形容词更为复杂,在这个过程中会产生一个转喻链。

三、结语

转喻动因研究历经从修辞学到语义层面直至认知层面的三个维度变化,但是本质上还是停留在词汇层面。这带来一定局限性:首先,当转喻现象超出词汇层面到达小句层面时,传统研究失去了解释力;其次,词汇层面的转喻动因分析忽视了构式在语义偏转现象中起到的重要作用。为弥补上述不足,笔者以构式主义相关理念为基础,重新审视转喻产生的动因。笔者认为,由于构式本身具有意义,认知主体在利用特定构式表征客体事件时所选用的准入词项会受到构式语义限制带来的压制作用。在压制过程中,为了让构式概念与词项概念对应和匹配进而达到语义连贯,认知主体需要以某种逻辑关联在两个概念间建立一个认知通达,从而促使转喻产生。另外,针对不同类型的构式,笔者还提出了转喻化压制的层级性分布标尺,并指出高原型性范畴和低原型性范畴形成了非转喻化和转喻化解读的连续统。当然,基于构式主义的转喻化探索还远未完善,更多类型的构式对于转喻识解的压制作用尚需进一步研究。我们期待未来能出现一个跨语言、跨构式的普遍概括,从而可以在整体上把握转喻与构式之间的关联。

参考文献:

[1] RUIZDEMENDOZAF,OTALCAMPOJ.Metony m y,gram mar and co m m unication[M].Granada:Editorial Co mares,2002:155-161.

[2] LAKOFFG,TURNERM.More than cool reason:a field guide to poetic metaphor[M].Chicago:The U-niversity of Chicago Press,1989:190-212.

[3] LANGACKERR.Foundations of cognitive grammar,volu me I[M].Stanford:Stanford University Press,1987.

[4] RADDENG,KVECSESZ.Towards a theory of metony m y[M]//PANTHERK-U,RADDENG.Metony m y in language and thought.Amsterdam:John Bejamins Publication Co m pany,1999:21 -60.

[5] JANDAL.Metony m y via perfectivization of Russian verbs[J].Slavica Helsingiensia,2008(35):77-85.

[6] JANDAL.The role of metony m y in Czech wordformation[J].Slovo a Slovesnost,2010(71):259-273.

[7] JANDAL.Metony m y in word-formation[J].Cognitive Linguistics,2011(2):359-392.

[8] KAYP,FILLMOREC.Gram matical constructions and linguistic generalizations:the w hat′s Xdoing Y?construction[J].Language,1999(75):1-33.

[9] GOLDBERGA.Constructions:a construction gram mar approach to argu ment structure[M].北京:北京大学出版社,2007.

[10] CROFTW.The role of do mains in the interpretation of metaphors and metony mies[J].Cognitive Linguistics,1993(4):335-370.

[11] 唐树华,董元兴,李芳.构式与隐喻拓展——汉英温度域谓语句形容词隐喻拓展差异及成因探析[J].外国语,2011(1):50-57.

[12] 陈香兰,徐珺.“的”字结构的语块构式观:基于转喻源域类型的考查[J].外国语,2011(5):32 -45.

[13] GOLDBERGA.Constructions at work[M].Oxford:Oxford University Press,2006:6.

[14] LAKOFFG,JOHNSONM.Philosophy in the flesh[M].New York:Basic Books,1999:551.

[15] PANTHERK-U,RADDENG.Metony m y in language and thought[M].Amsterdam:John Benjamins,1999:361-383.

[16] 熊学亮.复合结构增效现象试析[J].外语教学与研究,2008(5):333-833.

[17] PANTHERK-U,THORNBURGL.Metony m y and prag matic inferencing[M].Amsterdam:John Benjamins,2003:755-769.

[18] 张辉,孙明智.概念转喻的本质、分类和认知运作机制[J].外语与外语教学,2005(3):1-6.

[19] AUSTINJ.How to do things with words?[M].Oxford:the Clarendon Press,1962:94-108.

[20] 李勇忠.语言结构的转喻认知理据[J].外国语,2005(6):40-46.

(责任编辑:郭红明)

Study on Motivation of Metonymy from Constructivist Perspective

ZHANGJingyu

(College of Foreign Languages,Yangzhou Polytechnic College,Yangzhou Jiangsu 225009,China)

Differing fro m the traditional study on metony m y fro m the perspective of w ord,constructivist research tries to analyze this linguistic pheno menon at the angle of construction.Since a construction has its distinctive meaning,a lexical entry has to undertake a coercion fro m its target construction.In this process of coercion,a conceptualizer should find a specific logic link to establish a cognitive access w hich is the cause of a metony m y.Ahierarchic structure exists w hen the coercion occurs.The lexical entry w hich highly conforms to the semantic restriction of its target construction will bear a week coercion,and it leads to the specification of the schematic meaning.On the contrary,the lexical entry w hich cannot fit in with the semantic restriction of its target construction will bear a strong coercion so as to engender semantic shift.

constructivist;metony m y;constructions;coercion

H030文献标示码:A

1673-0453(2015)03-0050-06

2015-07-15

张靖宇(1981—),男,江苏扬州人,扬州职业大学讲师,主要从事认知语言学研究。