《政府信息公开条例》绩效评价:指标评分及实证检验

◎郑方辉

◎周 雨b(华南理工大学a.公共管理学院 b.法学院,广东广州510640)

《政府信息公开条例》绩效评价:指标评分及实证检验

◎郑方辉a,b

◎周 雨b(华南理工大学a.公共管理学院 b.法学院,广东广州510640)

指标体系一般包括指标、权重和评分标准。政府绩效评价指标体系被视为“世界难题”。基于“事先可推导事后可检验”的科学逻辑,依据既定的指标体系,利用31个省级政府实施《政府信息公开条例》绩效评价的结构数据,运用典型相关分析法,对指标评分标准进行检验发现,保密审查制度、人员机构设置和主动公开等指标表现为负向影响,说明这些指标评分标准失真,不足以衡量政府相应工作的实绩。这一发现提供了完善指标体系,尤其是指标评分标准的技术路径。因为随着政府信息公开的深入,政府工作重心发生改变,从技术角度,实现评价体系稳定性与适应性之间的平衡,可保持评价指标及结构稳定,指标评分标准动态调整,这一策略同样适用于其他的同类评价。

《政府信息公开条例》;政府绩效评价;法治政府;公众满意度

一、问题与文献

(一)问题提出

2013年,党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出要“建立科学的法治建设指标体系和考核标准”,全面推进依法治国的进程。政府信息公开作为法治政府建设的重要组成部分,是衡量我国法治化进程和水平的重要标准。为推动政府实施《政府信息公开条例》(下称《条例》),基于独立第三方立场,自2012年开始,华南理工大学课题组依据政府绩效评价的理念,针对31个省级政府及38个国务院部门实施《条例》绩效展开了实证评价,公布年度评价报告。①评价说明及结果参见郑方辉、卢扬帆:《〈政府信息公开条例〉绩效评价体系及其实证研究》一文,载于《北京行政学院学报》2014年第6期。本项研究受中国行政管理学会委托,以政府(部门)为评价对象,基于结果导向及公众满意度导向,构建了评价体系。事实上,作为民主价值的技术工具,政府绩效评价与政府信息公开存在“天然”的匹配性及内在逻辑的一致性。因此,本项研究引起了学界及社会的广泛关注。

但是,由于评价指向多元目标的政府以及评价内容的价值属性,从技术层面,如何构建具有科学依据及广泛适应性的指标体系决定评价结果的公信力及可受性,成为学界公认的难题。立足于过往的经验,借鉴自然科学研究的方法论,对指标体系进行实证检验被视为凝结社会共识的最好途径,因为“只有事实证据可以表明是‘正确的’还是‘错误的’,是可以被暂时‘接受’为有效的还应被‘拒绝’的”[1]。科学的逻辑在于“事先可推导事后可检验”。

一般来说,指标体系包含指标、权重、评分等三项基本元素,相对而言,指标评分具有更强的不确定性与主观性,对结果影响直观敏感,并且较少被学界关注。本文基于这些考虑,依据作者2014年度对内地31个省级政府实施《条例》绩效评价结果及结构数据,试图对指标评分标准展开事后检验,继而为完善指标体系,尤其是指标评分标准提供技术依据,亦为政府改进实施《条例》的绩效提供行动指南。作者相信,此项检验理念和方法同样适用于政府绩效评价的其他领域,具有重要的现实意义及学术价值。

(二)文献简述

《条例》绩效评价是政府绩效评价的组成部分,二者内容有别但方法论趋同。新世纪以来,国内学者涉及有关政府绩效评价的研究文献较多,但针对《条例》的较少,已有的评价主要分为两种情况:一是政府内部主导的自上而下的政府信息公开考核,考核依据为《条例》第二十九条的要求,即“各级人民政府应当建立健全政府信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议”,相应建立了指标体系,属于目标性考评。二是学界(学者或第三方机构等)的实证性研究,涉及政府信息公开的相关内容,如:行政透明度评价、网站满意度评价、网站建设评价、财政透明度评价等,这些研究一般模糊评价对象,属于水平性或程度性测量。但明确以政府为评价对象,基于政府绩效理念的相关评价的文献极少。

从文献上看,研究者及实务部门十分重视指标体系构建。北京大学公众参与研究中心与耶鲁大学法学院中国法律中心合作开发了包括5项一级指标、15项二级指标、40项三级指标的《中国政府信息公开评测指标体系》,一级指标指向组织配套、制度配套、主动公开、依申请公开、监督和救济等五个维度,具有典型代表性及较强的可操作性。另外,美国“解密国家安全资料库”、中国社会科学院法学研究所、上海财经大学等机构亦建立了相近的指标体系,展开实证研究。

指标体系的科学性及公信力是各方面关注的核心问题。所谓科学性可理解为事先可推导事后可检验的科学逻辑,而公信力更多地取决于评价主体。现有文献主要针对政府门户网站,如:姬亚平等人依据陕西省各级政府的门户网站中包含的组织配套、制度配套、主动公开、监督救济等四个方面的实施状况进行检测,以表格化形式展现结果[2]。闫霏采用层次分析法、模糊评价法以及灰色关联综合分析法,对省级门户网站的政府信息公开内容、网站流量、链接结构以及网站更新、利用进行定量评价,选用网站反向链接、外部链接、内部链接、网站建设速度和利用效率等指标分析政府门户网站链接结构的合理性、建站质量、被利用情况以及公众对其的需求和依赖程度[3]。李少惠等人从预算公开的专门性、全面性、详细性、动态性、便利性等五个维度来筛选政府门户网站预算公开的指标,利用专家咨询法设立权重,以此来评价31个省(直辖市、自治区)政府门户网站预算公开成效。王友奎等人论述了中国政府网站绩效评估中有关信息公开指标体系的设计思路,提出通过加强信息专栏建设、信息资源梳理、目录编制、依申请公开渠道和机制建设等提升信息公开的规范性[4]。

对于政府绩效评价指标体系中的指标评分标准。一方面,卓越将指标分成要素指标、证据指标和量化指标等三种类型,并针对性的设计评分标准[5]。黄丹等人提出了指标一致性概念及指标设计的一致性检验原则,列出了系数高估与低估的评价后果:“冒人之功”之利与“代人受过”之弊的关系,“贡献低估”之弊与“回避责任”之利[6]。秦晓蕾等人引述西方学者观点,认为公共绩效评估的关键问题在于选择合适的标准来评估和界定什么是“成功”、决定怎样去测量及获得相关的依据、怎样解释这些依据等[7]。裘铮等人认为,政府整体绩效评价是比较性评价,研究需探讨指标增量和存量对绩效得分的贡献力分配[8]。另一方面,由于已有文献尚未针对《条例》绩效评价,自然也未讨论到指标体系及指标评分的检验问题。不过,就地方政府整体绩效评价,依据在广东省21个地级以上市的实证结果,作者曾对指标组合与权重变化对评价结果影响进行了系统检验。①检验过程参见郑方辉、华元果等:《政府整体绩效评价:指标权重设计及实证检验——以广东省为例》,载于《甘肃行政学院学报》2009年第3期;郑方辉、喻锋等:《政府整体绩效评价:理论假说及其实证检验——以2008年度广东省为例》,载于《公共管理学报》2011年第3期。

总的来说,国内学者十分重视指标体系构建以及对评价结果影响,但对于如何衡量指标体系科学性却缺乏深入探讨,对于指标评分标准,通常是采取经验做法或简单的数学方法加以处理,缺乏系统论证与事后检验。这种状况为本文研究提供了空间。

二、指标体系与评价结果

(一)指标体系

指标体系构建是本文研究的逻辑起点。依据过去几年的研究积累,经过新一轮的专家咨询论证,2014年,我们对《条例》绩效评价的指标体系进行了调整,一级指标增加了“法治成本”,对应三级指标“执行成本”,“过程推进”增加了“过程监督”三级指标,用于评价监督反馈机制的落实情况。二级指标“结果回应”增加了“网站点击率”三级指标,因为网站已经成为当今社会信息交换的重要渠道,在互联网行业,点击率越高,意味着网站的价值越大,对政府网站而言同样受用。同时,调整了指标权重。

在指标评分标准方面,本项评价包含主观评价与客观评价,前者不论是专家评议还是公众满意度调查,问卷量表直接给出评分的尺度,无须再考虑评分标准。这样,指标评分标准制定及检验实际上是针对客观指标。在实证研究的方案中,考虑到政府信息公开尚处于起步阶段,独立第三方评价受制于资源条件、社会开放度有限等因素限制,多数客观指标评分主要考察其形式上“有或无”的状态,如相关制度有或无建立、是或否按《条例》执行等,这种处理较容易操作,亦为国内同类研究较为常见的做法,适用于落实《条例》的初级阶段。对于客观指标对应内容的“质量状况”,由于数据获取存在困难,观测周期较长,一般少有考察。但随着地方政府落实《条例》深入,评分标准对“数量”标准满足已为常态,衡量指标内涵质量要求变得重要。正因为如此,改进指标评分的“质量”标准成为完善指标体系的关键事项。2014年度《条例》绩效评价指标体系,见表1。

(二)评价结果

基于上述指标体系,依据评分标准,可计算2014年度内地31个省级政府实施《条例》的绩效得分,见表2。居前三位的依次是北京(80.07分)、上海(76.29分)、广东(75.71分),排后三位的为新疆(52.88分)、宁夏(48.53分)西藏(37.92分)。31个省级政府结果差异明显,平均分值为63.02分。与2012年比较,2013年度排名前三依次为上海、江苏、北京,排名后三依次为江西、宁夏、西藏,但总体仍旧是沿海地区优于内陆地区,东部地区优于西部地区。从31个省级政府两个年度的排名变化来看,有4个省份排名变化超过10名以上,其中辽宁、陕西、福建分别进步 20名、14名、17名,黑龙江退步16名,17个省份变化在5个名次以内,两个年度靠前靠后者基本未变。

表1 2014年度《政府信息公开条例》绩效评价指标体系 (指标、权重及评分标准:%)

从指标结构的角度,5项一级指标得分依次是:制度设计为73.95(均值,下同),过程推进为69.23,目标实现为65.71,法治成本为45.65,社会满意为50.70。9项二级指标绩效得分均值如图1所示,其中:事前审查和主动公开绩效得分远高于指标平均分,依申请公开、结果回应、执行成本和社会满意指标低于指标平均分,总体上,二级指标表现差距悬殊。

三级指标(客观指标)得分,见图2。主要特点:一是指标得分率极差较大,最高分“主动公开广泛性”(98.39%)与最低分“责任追究实现率”(22.58%)之间相差75.81个百分点;二是11项三级指标得分率未达到60%,也就是说超过1/3的指标值表现为“不合格”;三是“效果反馈型”的指标得分率普遍较低,便如:责任追究实现(22.58%)、社会评议制度(51.61%)、社会评议规范性(28.06%)、主动公开便利性(54.84%)、拒绝答复规范率(60.74%)等等。

表2 31个省级政府推进《条例》绩效评价结果

图1 二级指标绩效得分(均值)

三、理论假设与检验方法

评价结果及其结构数据为指标评分检验提供了条件。政府绩效评价本质上是主观评价,但主观评价存在较苛刻的条件,如社会高度开放、信息对称、评价者能理性表达偏好等,这些条件是一种理想状态,是现实生活中不曾有的。这样,为减少评价与现实状态可能产生的误差,辅助于客观评价,以实现主客观评价的结合、互补与互证。从逻辑上看,作为实现民主的技术手段,政府绩效评价指标体系,包括指标评分的合理性服务于评价目的及价值。“不论什么样的评价指标,都不如人民满意来得实在”[9],因为说到底,政府绩效评价要解决政府为什么人服务、服务质量如何的问题,《条例》绩效评价亦如此,成功与否“有赖于强有力的政治支持”[10]。不过,从技术层面,指标评分检验构成指标体系检验的一部分,检验结果不但有助于完善指标体系,而且为政府改进相关工作提供可靠的指引。

(一)理论假设

按照政府绩效评价的理念与内在逻辑,对《条例》绩效评价指向作为责任主体的地方政府(评价对象),但过去十年,地方政府推进《条例》为一个渐进过程,技术上为一个动态系统,呈现较强的阶段性特点。理论上,评价《条例》实施初期的政府绩效,较多关注指标的“有或无”、“是或否”是现实选择,例如,针对主动公开指标,以“是或否”符合《条例》要求作为评分标准具有现实合理性。但随着《条例》实施进一步深入,“有或无”的指标评分难以满足新的发展阶段需要,社会关注的是“有没有效果”,即对指标评分标准有着质量要求。如果不及时修订评分标准,可能产生错误判断,无法发挥绩效评价的“指挥棒”作用。说到底,指标的评分标准应能反映政府的实际表现,而不可反之。我们认为,客观指标是政府信息公开过程与结果的主要环节及节点工作的分解,理论上,政府工作表现越好,对应指标绩效得分应越高,指标得分与政府实绩“同高同低”。换言之,政府信息公开绩效评价指标体系一开始即蕴含了已经被证实的原假设:

假设一:次级指标对上级指标的影响是正向关系。即表1所列出的二级指标与其对应的一级指标是正向相关。

假设二:各维度之间的影响一定是正向关系。图3所列出的三个顺序均为正向关系:即制度设计对过程推进为正向影响;制度设计对目标实现为正向影响;过程推进对目标实现为正向影响。

图2 三级指标绩效得分(均值)

图3 两两对比顺序

假设三:指标得分与具体工作表现一定是正向关系。即在合理的评分标准下,具体工作表现越好,则指标得分越高。

(二)检验方法

本文试图对上述假设进行一致性程度检验。在可供备选的方法中,典型相关分析方法相对简单可行。这一方法1936年由Hotelling提出,是一种将线性相关性推广到两组变量中,研究两组变量之间相关系数大小的统计分析方法。它仿照主成分分析法中把多变量与多变量之间的相关化为两个变量之间相关的做法,也是一种降维技术的统计分析方法,在每一组一级指标下选择若干个有代表性的综合指标(变量的线性组合),通过研究两组的综合指标之间的关系来反映两组变量之间的相关关系。如果相关系数为正,说明指标体系设计符合原假设;如果相关系数为负,说明指标体系对应的政府信息公开实际工作没有发挥出应有的正向影响,不能准确测量现阶段的工作实绩。由于指标体系中,指标与权重为相对恒量,这种对指标检验实际上针对指标评分标准。

在实际运用中,一般只需研究相关关系较大的几对典型相关变量,并使用三种方法来解释典型变量:典型权重(标准化系数)、典型载荷(结构系数)和典型交叉载荷。根据需要,本文的分析分为三步:第一步是一级指标典型相关显著性检验,并确定所要提取的信息;第二步是一级指标与所属二级指标典型载荷分析;第三步是两个一级指标及所属二级指标两两之间的典型交叉载荷分析。

(三)检验说明

本项评价指标体系设计遵循条例实施的“前期→中期→后期”逻辑顺序。五项一级指标由制度设计、过程推进、目标实现、法治成本、社会满意等构成,社会满意指标评分由问卷量表直接取得,本文选择“事前(制度设计)→事中(过程推进)→事后(目标实现)”三项客观指标(维度)进行分析。有关指标代码及关系,见表3。分析数据源自2014年度的省级政府信息公开绩效评价数据库,在图3中顺序1为制度设计对过程推进的影响,顺序2为制度设计对目标实现的影响,顺序3为过程推进对目标实现的影响。

四、检验结果及分析

(一)制度设计和过程推进典型相关分析

第一步,典型相关分析检验:

由表4可知,第一典型相关平方为0.462483,第二典型相关平方为0.098918,第一对变量可解释两组变量88%的差异,效果较好,即认为制度设计和目标实现各子指标之间有显著关系。同时,由于第一对典型变量已经提取了原始变量80%以上的信息,后续分析第一对典型变量即可。

表4 制度设计和过程推进典型相关分析检验

第二步,典型载荷系数分析:

表5 制度设计一级指标与二级指标典型载荷系数

表6 过程推进一级指标与二级指标典型载荷系数

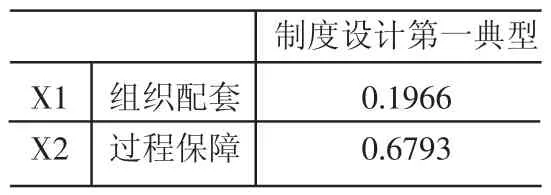

在表5制度设计第一典型变量中,事后监控(0.9965)系数最高,其次是事中完善(0.6325)、事前审查(0.3007)。在表6过程推进第一典型变量中,过程保障(0.9989)系数接近1.00,而组织配套仅为0.2891。

第三步,制度设计与过程推进指标间的典型交叉载荷分析:

表7 制度设计二级指标过程推进一级指标典型交叉载荷系数

表8 过程推进二级指标制度设计一级指标典型交叉载荷系数

由表7制度设计组各变量和过程推进组第一典型变量的关系来看,事前审查(0.2045)、事中完善(0.4302)、事后监控(0.6777)各变量均与过程推进有着正相关。由表8过程推进组各变量和制度设计组第一典型变量的关系来看,过程保障(0.6793)与制度设计的相关系数高于组织配套(0.1966)与制度设计的相关系数。分析结果表明:制度设计和过程推进两项一级指标及其二级指标的表现符合原假设。

(二)制度设计和目标实现典型相关分析

第一步,典型相关分析检验:

表9 制度设计和目标实现典型相关分析检验

由表9可知,第一典型相关平方数为0.308219,第二典型相关平方数为0.176226,两对变量共可累计解释两组变量90.4%的差异,效果较好,且似然比检验效果较好(p<0.0001),即认为制度设计和目标实现各子指标之间有显著的关系。同时,由于前两对典型变量已经提取了原始变量90%以上的信息,且第一典型变量提取了60%以上的信息,所以下述分析均以第一典型变量为主。

第二步,典型载荷系数分析:

表10 制度设计一级指标与二级指标典型载荷系数

表11 目标实现一级指标与二级指标典型载荷系数

在表10制度设计组第一典型变量中,事后监控(0.8127)发挥最主要的作用,其次是事中完善(0.3182)。我们注意到,事前审查(-0.1253)显示“负效应”。与假设一“次级指标对上级指标的影响是正向关系”不相符合。在表11目标实现组第一典型变量中,依申请公开(0.6707)和结果回应(0.5742)的系数均为正,说明这两个指标和目标实现总体有着正向关联,而主动公开(-0.1778)与目标实现同样有着负向关联。同样与假设一“次级指标对上级指标的影响是正向关系”不相符合。

第三步,制度设计与目标实现的典型交叉载荷分析:

表12 制度设计二级指标目标实现一级指标典型交叉载荷系数

表13 目标实现二级指标制度设计一级指标典型交叉载荷系数

由表12制度设计组各变量和目标实现组第一典型变量的关系来看,事前审查与目标实现组第一典型变量的相关系数为-0.0742,系数很小,且为负。由表13目标实现组各变量和制度设计组第一典型变量的关系来看,制度设计对目标实现中依申请公开(0.8960)、结果回应(0.4593)正向影响最大,对主动公开(-0.2019)有着负相关性。分析结果表明:制度设计和目标实现两项一级指标中,事前审查和主动公开两项二级指标的数据与原假设一、假设二、假设三皆不相符。评价的实施发现:由于事前保密审查制度存在缺陷,执行制度越严格,对主动公开绩效的影响越大。

(三)过程推进和目标实现典型相关分析

第一步,典型相关分析检验表

表14 过程推进和目标实现典型相关分析检验

由表14可知,第一典型相关平方数为0.299382,第二典型相关平方数为0.057091,第一对变量可解释两组变量87.59%的差异,效果较好,且似然比检验效果较好(p<0.0001),即认为过程推进和目标实现各子指标之间有显著的关系。由于第一对典型变量已经提取了原始变量80%以上的信息,故此处只分析第一对典型变量即可。

第二步,典型载荷分析:

表15 过程推进一级指标与二级指标典型载荷系数

表16 目标实现一级指标与二级指标典型载荷系数

在表15过程推进组第一典型变量中,过程保障(0.9108)与第一典型变量的相关系数超过0.9,而组织配套则(-0.1776)有“负效应”,与假设一不相符。在表16目标实现组第一典型变量中,依申请公开(0.7080)、结果回应(0.6151)相关系数为正,主动公开(-0.3252)系数为负,主动公开的得分与假设一不符。

第三步,过程推进与目标实现的典型交叉载荷分析:

从表17过程推进各变量和目标实现第一典型变量的关系看,过程保障(0.4984)对目标实现的影响力较为显著,而组织配套(-0.0972)与目标实现组第一典型变量的相关系数为负。由表18目标实现各变量和过程推进第一典型变量的关系看,三项指标中,主动公开(-0.1779)与过程推进第一典型变量为负相关,依申请公开(0.3874)、结果回应(0.3365)均为正相关。组织配套和主动公开与原假设二、假设三不符。

表17 过程推进二级指标制度设计一级指标典型交叉载荷系数

表18 目标实现二级指标过程推进一级指标典型交叉载荷系数

五、结论与建议

(一)结论

评价主体与指标体系被视为政府绩效评价的两大核心问题。政府信息公开是保障公民知情权的基础,亦为法治政府建设的基本要求。自2004年国务院在《全面推进依法行政实施纲要》中首次以纲要形式提出“政府信息公开”,到2008年《条例》正式施行,十年过去了,回答社会对政府推进《条例》成效的诘问,最好的方式莫过于提出量化的评价结果。而这一结果的科学性及公信力,既取决于评价主体,又与指标体系密切关联。本文服务于后者,基于独立第三方立场,依据2014年度中国内地31个省级政府评价结果及结构数据,通过指标间典型相关性分析,检验指标评分标准的科学性和合理性,为完善指标体系提供技术依据。检验的结论是:事前审查、组织配套、主动公开三项指标与原指标体系评分标准设计的三项假设不符,说明指标评分不足以反映政府在这三方面的工作实绩,这种状况进一步延伸至三级指标,如制度设计,调查表明,大部分省级政府颁布了有关信息公开的配套制度,按照“有或无”的标准评分指标绩效可取得高分。实际情况是有保密审查制度,但制度存在缺陷;有社会评议制度,但未能实施社会评议工作;有责任追究制度,但责任追究落实率为零。

上述结论不是对原有指标体系设计理念、路径与结果的否定,而是提供了完善指标体系,尤其是指标评分的技术路径。因为近十年来,经过各级政府不懈努力,政府信息公开已从起步期进入常态期,政府工作任务不再局限于工作内容的有无,更多地关注工作的质量。另一方面,从技术角度,政府推进《条例》绩效评价的可持续性在于指标体系的稳定性和与现实状况的适应性,保持指标及结构稳定,指标评分动态调整是实现这一目的的有效策略。

(二)建议

对指标评分标准进行检验更有助于发现“短板”问题,提供改进政府工作的方向。基于本文数据分析和省级政府信息公开的现实情况,我们建议:

1.完善政府信息公开保密审查制度。在事前保密审查制度存在缺陷的情况下,如执行越严格,对主动公开绩效的影响会越大,制度体系应由多个相关的配套制度组成,相互影响,彼此耦合,否则,极易导致各种制度之间的摩擦和冲突,从而损害了制度的整体效率[11]。实践中,滥用保密权力时有发生,政府部门常以“国家秘密”为挡箭牌而不予主动公开或驳回公开申请;同时,苛刻的保密审查程序导致政府信息公开障碍重重,究其原因,学界和实务界一直存在争议,有学者将保密审查制度问题总结为三个方面,即保密审查的主体过于宽泛、保密审查的标准模糊不清和保密审查的监督难以落实[12]。

2.进一步务实组织机构和人员配置。在各级政府的信息公开网站上和《信息公开工作报告》的自我评价中,均出现诸如“已建立健全组织机构”等文字,但评价结果发现,省级政府信息公开办公室的领导和工作人员平均为5.5人,并且大多数为借调、兼任、非在编人员,流动性大,由于工作积累和培训不足,工作人员对于政府信息公开的理解不到位,认识有盲区,组织机构功能未能得以充分发挥。

3.提高主动公开质量。主动公开一直被视为政府信息公开的核心内容,甚至普遍认为只要增加主动公开信息量就可以减少依申请公开的工作量,但从评价结果看,主动公开并没有为总体绩效提升贡献太多,究其原因在于:部分政府(部门)表面上按照《条例》要求的范围和重点领域进行主动公开,但实际只是量的增加。同时,超七成的被访民众认为政府主动公开的信息价值不高,或者是报喜不报忧,宣传价值大于实用价值。现行的主动公开制度安排,政府占据绝对主动地位,对信息的裁量过程公众无法参与、无法监督,因此,“中国侧重主动公开的信息公开立法特征决定了我们更应在提升主动公开的质量上下足功夫”[13]。

4.加强依申请公开工作。依申请公开是真正确立政府信息公开公民主体地位的制度,是从“知的需要”到“知的权利”的转变[14],是保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权的重要渠道。但检验结果显示,依申请公开指标权重较小,相关系数较高,与部分学者提出的以“主动公开为主,依申请公开为辅”的论断相悖,佐证了“依申请公开才是政府信息公开制度的拱心石”[15]的说法。为此,建议公开方式选择上应侧重依申请公开,公开民众迫切需要公开的信息,提高答复效率,规范拒绝答复的细则,回应公众诉求,加强个案救济、责任追究等。法律社会学的先驱埃利希(Eugen Endich,1862—1922年)曾提出“活法”(LivingLaw)概念,就政府信息公开发展现状而言,促进依申请公开正是对“活法”的践行。

[1]丹尼尔·豪斯曼.经济学的哲学[M].丁建峰,译.上海:上海人民出版社,2007:121.

[2]姬亚平,张萍.陕西省政府信息公开的实证研究[J].行政法学研究,2013,(3):70-76.

[3]闫霏.基于政府网站的政府信息公开效果评价[J].情报杂志,2012,(1):50-56+87.

[4]王友奎,方伟,张少彤,等.贯彻落实《政府信息公开条例》大力推进信息公开[J].电子政务,2009,(1):31-34.

[5]卓越.政府绩效评估指标设计的类型和方法[J].中国行政管理,2007,(2):25-28.

[6]黄丹,侯建荣,黄竞彦.绩效评价指标分解的一致性检验[J].工业工程与管理,2007,(4):43-46.

[7]BOSTON J.The Challenge of Evaluating Systemic Change:the Case of Public Management Reform [J].International Public Management Journal,2000,3(1):23-46.

[8]裘铮,郑方辉.广东地方政府绩效评价中指标评分标准的设计与实证分析[J].广东行政学院学报,2008,(2):26-29+34.

[9]周志忍.政府绩效评估的公民参与:我国实践历程与前景[J].中国行政管理,2008,(1):111-118.

[10]POLLITT C.Performance Indicators:Roots and Branches[M]//Martin Cave,Maurice Kogan and Smith (eds).Output and Performance Measurement in Government:The State of the Art.London,UK:Jessica Kingsley,1990:175.

[11]李怀,赵万里.制度设计的重要性及耦合性要求[J].山东工商学院学报,2012,(6):103-107+124.

[12]李淑华,杨洁.政府信息公开保密审查制度的缺陷与完善[J].安徽行政学院学报,2014,(5):11-14.

[13]肖卫兵.论我国有局限的推出型信息公开法[J].行政法学研究,2010,(3):127-135.

[14]蒋红珍.从“知的需要”到“知的权利”:政府信息依申请公开制度的困境及其超越[J].政法论坛,2012,(6):71-79.

[15]罗长青.依申请公开的制度价值[J].电子政务,2009,(4):57-59.

(责任编辑:温美荣)

D63

A

1005-460X(2015)06-0056-08

2015-06-10

国家社会科学基金重大项目“公众幸福指数导向下的我国政府绩效评价体系研究”(11&ZD057);华南理工大学中央高校基本科研业务费基地培育项目“法治政府评价体系研究”(2015JDPY09)广东省法治研究基地项目“法制评价研究”(201502)

郑方辉(1965—),男,湖南邵阳人,教授,博士生导师,全国政府绩效管理研究会副会长,从事政府绩效管理、法治政府绩效评价、财政支出绩效评价研究;周雨(1986—),男,云南昆明人,博士生,从事法治政府绩效评价研究。