在规范与现实之间:我国地方立法质量评价标准体系的重构

秦前红++底高扬

摘要:设置地方立法质量评价标准(以下简称“评价标准”)是评价地方法治水平的逻辑起点、实现地方权力制约的前置保障、加强人民权益保障的内在要求。检视当下,一方面,传统单一行政主导的以秩序为中心的维稳型标准模式、以文本为中心的技术型标准模式、以利益为中心的功利型标准模式已不能满足现代法治新形势;另一方面,不同形式、不同内容的标准杂糅于单一主体,导致地方立法质量评价功能式微、评价制度形式化和评价效果不尽如人意。文章基于对国内外评价标准的比较和反思,提出“国家-社会-公民”三元视野或分析框架下的良法善治型评价标准体系,并从实际出发,提出了建构和实施该体系的保障条件,以期为推动标准体系理论研究和提高地方立法质量贡献智识。

关键词:地方立法质量评价标准;良法善治型;国家维度;社会维度;公民维度

检视当下,从我国地方立法存量来看,地方立法存在着“部门主导利益本位”“立法抄袭捞取政绩”“超越权限各自为战”“罔顾位阶冲突四起”“技术低下粗制滥造”“民主缺位痼疾难消”等问题。从我国地方立法增量来看,2015年我国新修订的《立法法》将地方立法主体扩容至所有设区的市人大及其常委会,可能产生“简单拼凑乃至直接抄袭上位法”“地方保护主义的盛行”“挑战我国法制的统一”等问题(秦前红,2014)。基于以上分析,当前我国地方立法确实存在着质量问题。“立法质量的核心是立法的优劣程度问题”(黄文艺,2008),而质量的优劣须经由科学有效的地方立法质量评价标准来检验。从理论上来讲,这个标准是否客观存在?其存在的法理为何?地方立法质量评价标准的模式如何型构?界定维度表现几何?新型地方立法质量评价标准体系怎样建构?这些是本研究要集中探讨的问题。

一、设置地方立法质量评价标准的一般法理

地方立法质量是地方立法体系的基础和生命所在,而作为抽象活动的立法的质量难以用某一或者若干指标来描述,但这并不意味着对立法质量的评价就是主观随意的,更不意味着立法质量之评价标准是可有可无的。就地方立法质量来讲,是否设置评价标准,如何设置评价标准体系,并非依赖于地方立法机关自身的主观能动性和自我规制性,而是由客观的一般法理决定的,从宪制视角来分析,其主要表现为:

(一)设置地方立法质量评价标准是评价地方法治水平的逻辑起点

“立法是法治的前提,只有所制定的法律本身是优良的,法治的实现才有现实的基础”(陈雪平,2009)。然而,作为地方立法活动结果的法律本身不一定自动具有良善的品质,要使法律优良,就需要对地方立法质量进行客观而全面的评价,而这在一定程度上就离不开评价标准的建构。设置评价标准既是指引地方制定良法的导向,也是衡量地方立法质量的标尺,按照“立法——执法、司法、守法、护法”的立体化法治逻辑路径,欲评价某一地方法治发展层次,首先要评价该地方立法质量,其优良与否直接从根源上制约了地方法治建设的水平,因此,设置地方立法质量评价标准是评价地方法治水平的逻辑起点。没有评价标准的建立,就得不到地方立法质量的实际状况。那么,地方法治评价工作就成了无源之水、无本之木。更进一步说,地方立法质量是地方立法机关全部立法活动的目标指向,是地方乃至国家各种立法问题的症结所在,是影响法规运作其他环节的出发点。因此,评价标准的设置是地方法治评价工作质量的根基,是地方法治建设不可忽略的重要一环。

(二)设置地方立法质量评价标准是实现地方权力制约的前置保障

“权力容易使人腐化,绝对权力绝对使人腐化”(Lord Acton,1948),这说明权力需要监督和制约。在“依法治国,建设社会主义法治国家”的共识语境下,通过立法手段将任性的公权力关进制度的笼子里,已成为时下中国政治场域的强势话语,这种权力制约方式或许可以被称为“立法制约权力”范式。对于地方公权力而言,该范式的关注焦点在于地方权力与地方性法规的关系,强调地方“权力秩序的调整与建构”依赖于该地方“法律规则的制度安排”(闫德民,2009)。既然这样,这种范式发挥作用或达到制约地方权力的目的就得有一个前置条件,即制约地方权力的地方立法本身品质必须优良,能够明晰地方权力的运行边界、规范其运行程序、映射其运行价值等,而这些都必须依赖科学、全面的评价标准,在地方立法出台之前,使其接受评价标准的检验,防止出现地方立法与地方权力的“联姻”,更要防止地方立法向地方权力“俯首称臣”。

(三)设置地方立法质量评价标准是加强公民权益保障的内在要求

基于人民主权的宪法原则,“立法的人民意志性无疑是一切法的精神支柱和生命之源”(郭毅,2001)。地方立法是地方人民意志和利益的集中体现和表达,在一定程度上讲,地方公民权益的实现是地方立法唯一的合法性依据和正当性证成。但从地方立法实践来看,地方立法主体混乱了所涉主体利益的位阶,模糊了地方立法的价值取向,出现了罔顾民意甚至与民争利的具有恶性标签的地方立法。如何规避此类地方立法的出现?那就得设置以地方人民利益至上为重心的评价标准。设置地方立法质量评价标准能够消除立法价值网链中的无价值行为甚至是侵益行为,使地方立法的最终目标指向地方公民权益的保障。

二、我国地方立法质量评价标准的模式

从地方立法实践来看,地方立法质量评价标准散而乱,集中表现为合法性、合理性、效益性、特色性、适应性等。然而各地区、各法治发展阶段的时空差异必然造成评价标准具体内容的不同以及迥异的标准位阶序列,这样混杂式的评价标准既不利于不同地方法治的横向比较和统一,又不利于地方本身法治的纵向完善与发展,因此应当基于地方立法发展实际情况,遵循地方立法发展的一般规律和内在逻辑,对地方立法质量评价标准进行“顶层设计”,将复杂的评价标准按照一定法理进一步归纳或抽象为地方立法质量评价标准的模式。本文基于对已有评价标准的观察分析,在理论层面上总结了几种模式,不当之处请各位同仁批评指正。

(一)以秩序为中心的维稳型模式

这种模式一般形成于地方立法质量评价的初级阶段,其指导思想为“法律工具主义或实用主义”。在“稳定压倒一切”的传统政治指挥棒的导向下,地方的稳定或者秩序具有立法质量评价标准的优位性。该模式下的评价标准映射的是法律的表象,是伪法治。该模式的主要特征表现为:第一,启动机制或开展评价的动力在于地方管理面临合法性危机,而在外向型法治发展压力下“被迫”或者盲从实行地方立法质量评价制度。第二,评价主体多为政治性色彩浓厚地区的威权者,地区管理思维表现为科层制。第三,在评价标准的指标体系中,“秩序”(抑或安全、稳定、党的统治等)单列为一级指标或上位指标,并且在设置具体指标分值时,秩序指标及其下位指标的权重较大甚至最大,其他指标则表现出考虑短期、牺牲公平、高压式管控等。第四,其本质是政治性的,是“最大限度发挥法律工具作用的人治”,缺乏民主、有效的权力制约,人权无法律地位,与设置地方立法质量评价制度的法理“南辕北辙”,与现代法治精神相悖逆。

(二)以文本为中心的技术型模式

此模式将地方立法质量评价的重点从地方立法之外转移到了地方立法文本本身,认为地方立法是一种以精确的方法和技巧来准确发现和表述立法客观规律的技术活动,立法技术对地方立法质量有着决定性的影响(王汉连,2010)。该模式的法理依据在于形式法治原理,即注重地方立法的形式性和实用性,强调其程序性和外在性。这种模式的主要特征表现在:第一,其评价启动机制或者动力在于做出立法政绩,进行地方立法竞争。第二,地方立法质量评价标准主要以地方立法文本本身为评价对象,追求的是立法形式上优等,包括体例的完整与协调、语言的专业和精确、逻辑清晰而严密等等。第三,评价主体可以为地方立法者,也可以委托专业的第三方(比如高等院校、科研院所等),呈现出一定的开放性。第四,在评价标准的指标体系中,“技术性”为主导或者决定性指标,其子指标的分值权重很大,直接影响了地方立法的质量。第五,在实质上,该模式下的地方立法质量评价是“机械性二次立法”,即不考虑地方立法事项及其价值的情况下,基于预设的统一的技术性标准对已有文本进行规整,导致的结果就是地方立法特色以及“立法情感”的“流失”。

(三)以利益为中心的功利型模式

“人们的奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”(马克思、恩格思,1956)作为治世之公器——法律也是与利益相关的。地方立法中的“法律利益是从利益体系中剥离出来的,以法定形式存在的利益”,其由地方“国家特定机关选择和确认的”,是一种体现地方意志的、“具有特殊强制力的利益(周旺生,2004)。地方立法利益一般分为个人利益和社会利益两大类(E.博登海默,2010),但在我国国家主义传统意识形态下,还包括国家利益(比如国家安全、执政党统治等),于是如何安排和评估这三种利益关系成为地方立法的首义,相应地,以利益为中心的地方立法质量功利型评价模式也随之产生。这种模式的主要特征表现为:第一,其评价机制或动力为维护本地区、本部门的利益。第二,评价标准的宗旨坚持利益本位,相关的评价标准以是否有利于实现某一位阶的利益为重:若地方立法有利于预设利益的实现,则立法质量评价高;相反,地方立法就面临修改或废止的命运。第三,评价主体往往为地方立法主体,这是地方或者部门经过“法律拟制”而谋求自身主体利益使然。第四,质量评价高的地方立法往往是颇受争议的,陷入“反多数困境”。第五,评价标准指标侧重于“有用性”“效益性”“适应性”等利益的代名词,且相应的权重大,往往具有“一票否决”的效力。从总体来看,这种功利型评价模式是阶层利益固化的结果,尽管一个时代、一个地方的“某种特定的历史或社会偶然性,可能会确定或强行设定社会利益之间的特定的位序安排,但试图为地方立法预设一种长期有效的或刚性的价值等级序列并没有什么意义(E.博登海默,2010),因为利益本身会变,是靠不住的。

(四)以法治为中心的良法善治型模式

从已有的法理基础和共识语境来看,良法善治型模式是地方立法质量评价标准的最优模式。现代法治的本质是良法之治,目的是实现善治,对于地方立法而言,评价其质量优抑或劣,关键看其是否达到良法善治的价值要求即地方立法要为良法,其必须代表地方广大人民群众意志和利益、合乎地方社会发展客观规律、促进地方人民的全面自由发展和依照法定程序制定和颁布,最终实现的善治状态表现为政府的善政、社会共治和社会公共利益最大化以及国家、社会、公民主体相互合作、协同治理而实现的共治。参见王淑芹:《良法善治:现代法治的本质与目的》,载光明日报网,http://news.gmw.cn/2015-07/15/content_16300675.htm,2015年8月15日。。申言之,该模式的主要特征为:第一,评价标准依良法建构,评价机制依良法运行并受其监督。第二,评价主体多元化,各有分工,各司其职,在不同标准上对地方立法的评价效力存在一定的位阶。第三,评价标准层次化,同一标准的内容具有相对性且设有良性的动态调整机制。第四,评价启动机制为“自我免疫型”,即该模式的启动不唯依附于某一主体的意志,而是在地方立法质量指标设定或运行出现不良状态时自发进行的当然,“徒法不足以自行”,该模式的启动最终还是依靠某一主体来实施,但是其摆脱了行政主导的路径,使得地方立法质量评价可以由公民、社会组织等主动开启,从而监督地方立法。。第五,良法善治型地方立法质量评价标准应该是以法治为精义,“以正义为轴心、以秩序为外化、以平等为基础、以利益为归属的价值体系”(李龙,2005)。

三、地方立法质量评价标准体系的国内外比较

上世纪70年代,为了缓解财政危机、公共管理危机、公众信任危机等影响,提高政府管理效率,政策绩效评价制度在以美国为首的西方国家诞生,这是立法质量评价的雏形。从已有的国外文献来看,很少国家专门针对地方立法展开质量评价标准体系的研究,更多的是将该制度广泛地应用于法律绩效和政府政策领域。相比之下,立法评价制度虽然在我国是比较晚近的事情,但关于评价标准及其体系的研究可谓成果丰硕。下面是国内外相关制度的介绍和对比分析,这对反思和型构我国评价标准体系大有裨益。

(一)美国

美国针对法律法规和政府政策绩效评价建立了政策(包括法律法规)制定后“SMART”评价标准体系,其中S代表具体性(Specific),M代表可度量性(Measurable),A代表适当性(Appropriate),R代表现实性(Realistic),T代表时限性(Time-Bound)(刘旭涛,2003)。杰佛利普雷斯曼与艾伦威尔达斯基将评价对象由政策本身延伸至政策执行过程,指出“若政策评价不衡量执行过程,那就无法了解政策的实际运作动态,也就谈不上政策评价结果有被接受和使用的可能,因此应当致力于政策执行过程评价”(Jeffrey L,1984)。Poister进一步提出了一项“完整而周延”的美国政策评价标准体系,包括效能、效率、充分性、适当性、公平性、反应度和执行能力等七项(T.H.Poister,1978)。

(二)英国

英国法律绩效评估制度起步于上世纪80年代中叶,随着《良好规制原则》和《规制改革方案》两部法规的实施,该制度趋于成熟。为了更加科学、全面、客观了解法案实施情况,英国国家审计署在《绩效审计手册》中提出了法案“3Es”标准,即经济(Economy)、效率(Efficiency)、效益(Effectiveness)(罗美富等,2005)。之后,英国在“3Es”标准的基础上又补充了公平(Equity)标准和企业家精神(Entrepreneurship)标准,形成新“5Es”标准(赵维良、肖奥,2014)。

(三)德国

在本世纪初,德国为了适应优化立法、提高立法质量的要求,将立法效果评估作为优化立法的程序,并由联邦内政部负责组织编写了《立法效果评估手册》《立法效果评估入门》以及《立法效果评估的实践测试》等规范,设置了立法效果评估标准,包括可实现性、可接受性、简洁性和可读性、效益性、副作用、方案的选择等(任尔昕等,2011)。

(四)韩国

韩国对政府政策(包括法律法规)绩效的评价称为“制度评价”,其是一种集社会个体评价和组织专业评价、内部评价与外部评价于一体的综合评价体制。“制度评价”内容由政策本身、政策实施能力和公民满意度三部分组成,由不同的专业部门分别对其评价。韩国政府“制度评价”的标准体系为政策评价标准,包括政策模式(目标合适、内容合适)、政策实施(政策实施正确、合适)、政策结果(完满取得预定目标、政策有效率);政策实施能力标准,包括更新机构事务与机构评价政策的能力;公众满意度标准,包括可接近性、方便性、迅速和准确性、设施便利、反馈与公平(王伟,2001)。

(五)中国大陆

在中国大陆地区,围绕评价标准体系的研究成果多而散,但大多成果属于重复研究,这里选择几个有代表性的理论成果简单介绍下:在理论方面,有的学者认为,地方性法规质量评价体系由相应的立法机关主导,由人民群众、行政执法机关、司法机关、本级权力机关、上级权力机关等评价主体实施具体评价活动,由于评价主体不同,因此评价所参考的标准必然有所区别,但遗憾的是,该研究没有建构适应于各评价主体的评价标准体系(周旺生等,2002),但对于反思和完善当前研究具有启示意义;有的学者从政治标准、法律标准、发展标准、先进性标准、实践检验标准和群众满意度标准等六个方面建构地方立法质量评价标准体系(董映霞、任刚军,2005);有的学者认为,评价标准体系应包括法理标准、价值标准、实践标准和技术标准等四个方面(王亚平,2007);有的学者对地方立法的各个构成要素,即立法主体、立法权限、立法程序、立法监督等各自设置标准(万高隆,2008),从而设定评价标准体系;有的学者以某一地方立法为例展开实证研究,主张评价标准体系应包括合法性、适应性、操作性、绩效性、特色性和参与性等六大要素(沈国明等,2009);有的学者从价值、形式和事实三个层次提出了评价标准体系:价值标准、法理标准、规范标准、实效标准(任尔昕等,2011)等。

(六)比较与反思

虽然以上国家的政策或立法评价对象存在差异,但其政策或法律法规质量评价标准仍具有一定可比性,这对于建构我国评价标准体系具有重要的借鉴意义。

从共同特征来看,第一,标准体系中的子标准呈现扁平化结构,各标准之间没有安排位阶或次序,同时,标准体系实施基本没有分工或者分工不明,难以达到立法或政策评价“功能最适”;第二,评价标准体系适用的范围基本为政策或法律法规本身,基本没有(除美国外)延伸至政策或法律法规制定或实施的过程;第三,政策或立法质量评价启动机制基本依赖官方,具有“被动性”、应付性;第四,评价实施时间比较“滞后”,均为政策制定或立法后,不能及时发现、修正或废止质量差的政策或法律法规。

我国与国外的差距主要表现为,第一,我国地方立法质量外部性评价标准缺乏,地方立法质量评价由地方权力机关或政府整体适用其制定的评价标准体系,造成评价主体既当运动员又当裁判员的尴尬,容易导致地方立法质量评价的形式化;第二,我国评价标准体系侧重于事实或者规范标准,可能会导致“将事实与价值割裂开来的实证主义”(弗兰克·费希尔,2003);第三,在国家层面,我国没有对评价标准体系作出统一规范或要求,导致我国相应标准体系五花八门以及评价活动的“运动化”,造成地方法制发展不平衡,不利于维护国家法制统一。

四、构建中国新型地方立法质量评价标准体系

按照结构功能主义的观点,我国目前评价标准体系缺乏明确的立论基点或者逻辑结构,往往将不同类别、不同层次、不同甚至相冲突的价值的标准杂糅在一起,这必然导致地方立法质量评价功能的式微、评价效果的不尽如人意、评价制度形式化和走过场。本文从宪法学角度,以良法善治为价值导向,倡导建立“国家-社会-公民”三元视野或分析框架下的新型评价标准体系。

(一)新型地方立法质量评价标准体系的构建原则

1.打破评价主体的垄断,坚持标准设定的开放性、多元化原则

设定评价标准的基本逻辑是:谁来评价?——评价什么?——怎么评价?我国地方立法质量评价工作传统上由拥有地方立法权的地方人大常委会或地方政府主导,因此,评价标准体系的设定思维、设定范畴、设定指标等均是为这些主体量身而作,由此产生的问题就是评价活动的内部化、评价标准的狭隘化、评价结果的感情化等,从而导致良好制度的功能弱化甚至被虚置。因此,构建新型评价标准体系,必须打破评价主体的垄断地位,改变评价活动的“一言堂”,开放地方立法质量评价标准选择的视野,让其他主体基于自己的知识背景、法律认识、切身感触等参与评价标准的设定以及相应的评价活动。同时,基于程序正义原理,评价主体应遵守回避原则,即除技术性标准外,不能参与评价标准的设定,而且评价主体不能根据标准对自己的立法进行评价。

2.摆脱运动式评价路径,坚持标准适用的随时性、常态化原则

我国地方立法质量评价工作,包括标准体系的建构与具体评价活动的开展,存在盲目性、被动性、形式化和呆板化问题,整体呈现出运动式、官僚化、政治性的特点,评估对象的选择和评估频率与模式神秘化、不确定,不符合现代法治的基本要求。构建新型地方立法质量评价标准体系,应当考虑其运用的方便性、民主性、日常性,在“原则1”拓展多元主体共同参与地方立法质量评价空间基础上,使评价主体能够随时适用适合自己的评价标准对某地方立法进行评价,从而在保证地方立法质量评价严肃性的条件下,使地方立法评价工作日常化、常态化,这有利于提高地方公民法治意识、主人意识、权利意识,有利于激活地方法治监督功能,有利于提高地方立法的质量。

3.拓展传统评价视域,坚持标准调整的综合性、动态化原则

传统意义上的评价标准局限于地方立法文本本身,在强调“程序法治”的背景下,传统地方立法质量评价标准体系对地方立法过程质量无能为力,从现代法治角度而言,这种标准也是不完整、不周延的。同时,传统评价标准体系保持很多年不变,缺乏更新动力和机制,难以适应新形势下的地方立法要求。因此,构建新型评价标准体系应坚持地方立法过程标准与结果标准相结合,尤其注重地方立法过程标准;坚持具体指标设定的综合性,从政治、经济、文化、社会和生态等全面细化相关标准;坚持评价标准动态调整原则,正视地方立法矛盾的普遍性与特殊性,用发展的眼光推动评价标准体系的不断完善。

(二)构建和实施新型地方立法质量标准体系的保障条件

1.主体保障

构建和实施新型评价标准体系必须依靠专业化、有能力、理性化的主体,防止地方立法评价的外行化、形式化、情绪化。一方面,地方权力机关应加强评价标准、评价过程等培训,提高评价人员的专业素质和认识能力,建设一支专业化队伍;另一方面,如前所述,构建新型评价标准体系应坚持“共同参与而有区别”原则,对于更适合于社会、地方公民等其他主体评价的标准应交由这些主体实施,相应地,地方权力机关就应该积极培育适格的社会评价力量,给予社会一定的结社权,正如托克维尔所言:“要是人类打算文明下去或走向文明,那就要使结社的艺术随着身份平等的扩大而正比地发展和完善。”(托克维尔,1988)同时,加强对辖区公民法制宣传教育,树立和深化对相关评价标准及其实施工作的认识,为新型评价标准体系的建构和实施提供主体保障。

2.经费保障

构建和实施新型标准体系所需要的实地调研、科学研究、生活开销、物质奖励等都离不开经费的支持,如果新型评价标准体系比较完善,却因经费的短缺而不能有效实施的话,这种标准体系也就是空中楼阁、一张纸而已。因此,我们建议地方人大单列地方立法质量评价工作的专项经费,给予新型评价标准体系充分实施的经费保障。

3.法律保障

从国外和我国部分地方实践来看,一部专门的评价标准规范是提高地方立法质量评价效果的必要条件。但是,在中央层面,我国缺乏一部专门的《地方立法质量评价标准法》;在地方层面,我国大部分地方没有制定专门的法规,已制定了的,要么法律位阶低,要么各自为政。为了规范地方立法质量评价标准的建构,维护国家法制的有机统一,我们认为,在条件成熟时,国家应修订《立法法》,专设“立法评价”或“地方立法评价”章节,或者地方先制定相应的地方性法规,对评价标准、主体、对象、程序、方法、结果等作出规定,为新型评价标准体系有法可依及实施提供保障。

4.信息化保障

代议制度的产生使公民与法律之间多了一层“天然的屏障”,而以互联网为载体的信息化建设为公民行使权力、参与立法等开辟了路径。针对新型评价标准体系的构建和实施而言,地方首先要做的是为地方公民、社会等其他主体提供关于新型体系的信息、地方立法工作的相关信息、具体立法实施情况等,从而让其他主体了解相关评价标准、知晓待评价地方立法内容、明白相关评价程序、取得评价结果的回应信息等。我们建议,地方应建立必要的地方立法质量信息数据库,进一步完善地方立法网站布局,通过网络等途径加大地方立法信息公开力度和范围,为评价主体提供随时性的信息收集和评价提交平台,使其他主体掌握更充分的地方立法信息,拥有更便捷的评价途径,从而使新型评价标准体系得到有效的实施。

(三)三大维度:我国地方立法质量评价标准体系新的架构

宪法关系以国家、社会、公民三者为主体该逻辑结构参见秦前红:《新宪法学》,武汉大学出版社2010年版,前言第4页、目录第1-4页。,它们在宪法活动中相互配合、相互制约,共同勾画了宪法秩序的优良愿景。本文借鉴此逻辑架构,从纵向视域建构了新型体系的“国家-社会-公民”三元分析框架或维度。另外,本文参考“宏观-中观-微观”的逻辑思路,从横向视域建构了“维度-标准-指标”的演绎程式。该二维视域反映了国家、社会、公民三者在新型体系中的良性互动关系,有利于推动“自上而下”权力主导型地方立法质量评价体系与“自下而上”的权利自治型地方立法质量评价体系的融合,形成双向的、全景式、协商性的良法善治型的评价标准体系。

1.国家维度本文中的国家是个代称,指代地方权力机关和地方政府。

(1)设置原理

第一,权力制约与功能最适原则。权力制约是防止权力滥用的有效保障,我国宪制格局决定了权力制约应表现为权力的分工、配合与监督,体现的是“功能最适原则”功能最适原则是指权力在功能和组织上配置依据是以各该事物于自身的组成结构及决定程序等各层面均具最佳条件者作为判断的标准。转引自朱应平:《功能最适当原则是国家机构改革的宪法基础》,载《中国法学会宪法学研究会2008年年会论文集》,第450-461页。。对于地方立法质量评价而言,由地方其他权力主体依据预设的标准对地方立法主体的立法行为和结果进行评价,本质上就是权力制约的实践做法。从另一方面考虑,之所以将地方立法质量评价标准按权力制约原则在不同权力主体之间进行分配,目的就是使最能发挥某标准功能的权力主体获得掌控该标准的资格。因此,设置国家维度的法理在于让新型体系中适合于国家主体(包括地方权力机关、地方政府及其各自部门等)实施的评价标准由其来负责,最终达到新型体系“功能最适”状态。当然,权力的这种“封闭性”配置也是为了维护政治稳定,以防在地方发生宪法性危机。

第二,权力决定资源论。我国是单一制国家,在中央-地方二元划分背景下,地方权力机关居于地方崇高地位,而“强政府,弱议会”的宪制状况使地方政府拥有地方权力机关委托的多重权力。这样,地方权力机关和地方政府凭借法定权力几乎垄断了立法、行政、司法等重要资源(包括财政、人事、信息、暴力等)。地方立法质量评价工作的开展必须有充分的经费保障、依赖地方立法制定、实施、监督等信息以及必要的暴力手段等,地方权力机关和政府基于其强大管制和资源统合的优势地位能够很好地满足所需;同时,这些国家部门集聚法律精英,拥有地方公民、社会等其他主体不具有的立法知识、立法技术、立法经验等。以上均为国家实施新型地方立法质量评价标准体系的物质原理所在。

(2)国家维度中的地方立法质量评价标准结构与指标

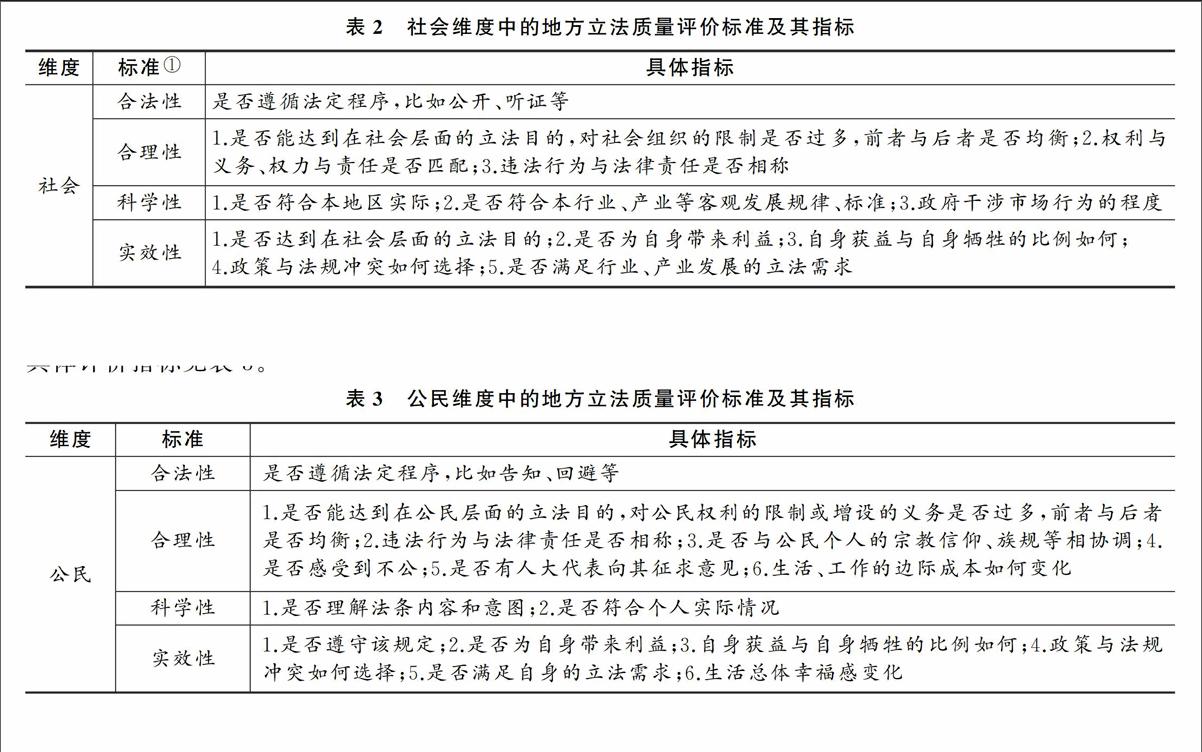

基于上述设置原理,国家维度中的评价标准具有政治性、宏观性、专业性的特点。申言之,国家维度中的标准应包括以下几个方面:第一,合法性。现代法治最基本的要求就是立法实体和程序要符合“法律保留”“法律优位”“不抵触”等法定原则,“违法非法”。其具体表现文本合法性、程序合法性两个子标准。第二,合理性。任何对于公权力运作制度的完整评价必然包含合法与合理之二维准则(葛洪义,2012)。地方立法质量评价的对象是地方立法权运作状况,因此,设置合理性标准是构建新型体系的题中之义。合理性标准除了补充和矫正合法性标准外,其重要的实体指向为创制性地方立法,用以防止在正式制度无法明确指引的情况下产生劣法或恶法。第三,科学性。“立法者应该把自己看作一个自然科学家,他不是创造法律、发明法律,而仅仅是在表述法律,……如果一个立法者用自己的臆想来代替事情的本质,那么我们就应该责备他极端任性。”(《马克思恩格斯选集》,1956)这段话指明了地方立法必须符合科学性标准。第四,技术性。立法学是门艺术学,精细化是立法发展的趋向。立法技术的低下甚至缺位可能导致立法丧失法律属性,达不到立法的目的。准确立法是保障法治、实现善治的前提(安·赛德曼,2008),现代法治的进化更多依靠立法技术的发展完善。第五,效益性。效益意味着“资源分配达到价值的最大化实现”(Posner,1986),基于“成本—效益”的“经纪人”分析思路,如何让有限的地方立法资源实现价值的最大化必须是地方立法评价的范畴。以上是国家维度中的评价标准结构,其具体评价指标见表1。

2.社会维度

(1)设置原理

第一,功能最适当原则。设置新型体系的社会维度的原理之一也表现为“功能最适原则”。即按照“上帝的归上帝、凯撒的归凯撒”的训旨,把本属于社会范畴的事物放还于社会本身,国家不要染指。对于地方立法质量评价工作而言,有的事项,比如立法对社会的效益,国家外围的评价就不如社会本身更真实、更可靠。

第二,有限国家论。现代国家管理具有科层制特征,表现为“稳定的、严肃紧张的、可预测的行政管理方式”(马克斯·韦伯,1997),而社会的实际事态是变化的、特殊的、偶然的,这势必导致“知性的有限性与事态的无限性之间的二律背反”(康德,2004)。因此,国家能力是有限的,其对于地方立法质量评价这种兼备综合性、复杂性、不定性的系统工程是无法独自承担的,必然寻求社会的“加盟”。

第三,社会独立于国家理论。一方面,社会优先于国家可以由社会契约论得到证成;另一方面,现代性首先表现为主体性,社会依附国家的封建特性不复存在,社会的主体精神逐步萌生强化,国家退缩“守夜人”的角色更是给予了社会自主性空间,社会具有主体地位成为现代理念共识。

(2)社会维度中的地方立法质量评价标准结构与指标

基于上述设置原理,社会维度中的评价标准具有补充性、优位性和双向性的特点。具体而言,新型体系在社会维度中的标准包括以下方面:第一,合法性。由社会整体法治能力决定这里的合法性主要是指地方立法程序的合法性,地方立法程序很多为社会而设,因此社会知不知道、有没有参与该程序直接证明地方立法是否合法。第二,合理性。社会是地方立法的直接作用对象之一,对该立法规定是否符合公平正义等要求自然具有“发言权”,而且其评价具有优先效力。第三,科学性。社会相较于国家处于发展的“第一线”,其对地方立法制定、实施是否符合地方实际更有“话语权”。第四,实效性。地方立法质量的好坏最终是靠社会对其实际效果的反应体现的,是否实现地方立法在社会层面的目的直接源于社会的切身经历。以上是社会维度中的评价标准结构,其具体评价指标见表2。

3.公民维度

(1)设置原理

第一,人民主权原则。该原则规定了国家的一切权力来自人民,国家权力应当为人民服务,接受人民的监督。法律是人民意志和利益的集中表达,让地方公民参与地方立法质量的评价是人民对国家权力监督的体现。第二,功能最适原则。将由地方公民更适宜实施的地方立法质量评价标准内容交给地方公民,从而使该标准的最大功能得以发挥。第三,良法善治的核心要义。“法治最为核心的要义即在于权利”(葛洪义等,2012),对于地方立法质量优劣的判断,最终均需落脚于是否有助于公民个人权利与自由的实现。第四,实践是检验真理的唯一标准。法律的生命在于实施。地方立法最终由地方公民来实践,其对地方立法的质量有最真实的感受。由地方公民对该质量的某些方面进行评价是最可靠的。

(2)公民维度中的地方立法质量评价标准结构与指标

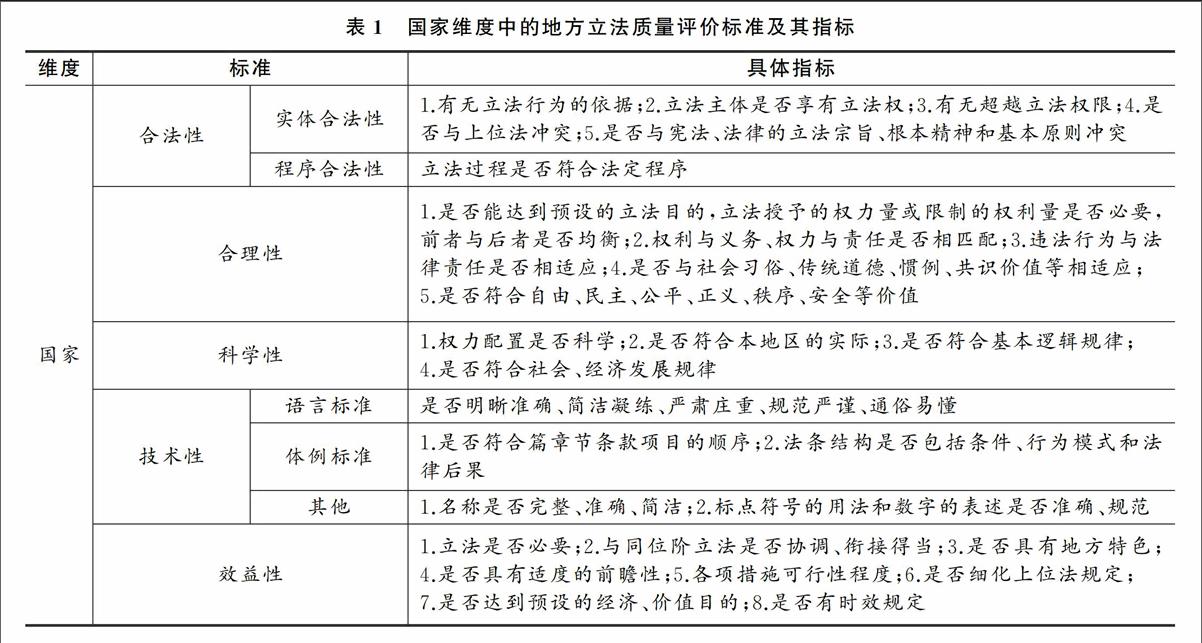

基于上述设置原理,公民维度中的评价标准具有个体性、监督性和优位性的特点。从一般意义上而言,公民维度中的地方立法质量评价标准应包括:第一,合法性。这里也主要是地方立法程序的合法性,即法律规定的告知、听证、回避等制度是否在地方立法过程中得到落实。第二,合理性。即地方公民对地方立法的可接受性程度如何,可以采用公民主观感受和客观量化标准对其予以评价。第三,科学性。第四,实效性。地方立法的最终受体是地方公民,根据“实践是检验真理的唯一标准”的求是原则,地方立法有没有实效,程度如何等都可以从地方公民那里得到答案。以上是公民维度中的评价标准结构,其具体评价指标见表3。

五、余论

当前我国地方立法质量评价工作进入了一个“死胡同”,即评价标准设定越来越官方化、专业化、理想化,有的地方立法质量评价工作甚至只能通过委托评价机制,才能达到评价的目的。我们认为,如果地方立法质量评价标准体系中不存在更适宜由地方公民、社会进行地方立法质量评价的标准,仅有被地方执政者、权力者“垄断”的标准的话,那么“一切权力属于人民”的宪法原则顶多是个笑话。更进一步说,地方立法是地方人民意志和利益的集中体现,如果地方公民、社会无法对地方立法质量进行评价,那么该地方立法质量评价标准体系必然是有缺陷的。地方法治不仅意味着地方法律制度形式上的有效运行(Validity,效力的实现),而且“该法律制度必须发挥实际的效果(Effectiveness,实效性的实现)(林来梵,2011),其中,后者的质量依已有的地方立法质量评价标准体系是难以确定的。而本文从“国家-社会-公民”三元分析框架下建构的新型评价标准体系解决了“地方立法质量和效果谁评价更适合”的问题。或许有人质疑:“重构地方立法质量评价标准将造成巨大的政治、经济等负担,而直接委托独立、公正的第三方(如高等院校、科研院所等)承担此工作,既专业又省事,更何况新型地方立法质量评价标准的实施效果还不知如何甚至可能会强化地方公民、社会对地方立法的不信任感进而引发合法性危机。”我们认为,这种忧虑是必要的,当前我国地方公民、社会等其他主体的悟性、能力、理性还不足以支撑地方立法质量评价之重,但从我国民主发展和法治愿景的长远来看,这是我国现代法治发展必经的阵痛过程。将地方立法质量评价标准体系中更适宜由地方公民、社会负责的标准内容交由其实施有利于提高地方立法质量、有利于加强地方公民的法治教育、有利于拉近地方公民与民主的距离、有利于增深地方公民与地方立法的感情,也有利于从制度上划分国家权力与社会力量的“疆界”,是一项事关地方乃至我国伟大法治事业发展的关键事项,因此,地方必须重视之,必须结合实际情况实施、完善之。当然,本文对建构新型地方立法质量评价标准体系的已有论证存在不尽完善的地方,比如新型体系之具体指标的设定原理、要素权重和具体适用环节还有待进一步讨论与证成,还有地方立法评价结果的回应机制的设置,新型体系的实施办法与程序等问题没有具体涉及,这些都是新型体系建构后亟需解决的事项,我们将来会继续关注和研究,也希望学界同仁能够加入进来,为推动新型地方立法质量评价标准体系的完善和我国现代法治事业的发展做出贡献。

参考文献:

[1]阿历克西·德·托克维尔,1988:《论美国的民主》下卷,中译本,商务印书馆。

[2]安·赛德曼等,2008:《立法学:理论与实践》,中译本,中国经济出版社。

[3]陈雪平,2009:《立法价值研究——以精益学理论为视域》,中国社会科学出版社。

[4]董映霞、任刚军,2005:《地方政府立法质量标准探析》,《政府法制》第6期。

[5]E.博登海默,2010:《法理学:法律哲学与法律方法》,中译本,中国政法大学出版社。

[6]弗兰克·费希尔,2003:《公共政策评估》,中译本,中国人民大学出版社。

[7]葛洪义等,2012:《我国地方法制建设理论与实践研究》,经济科学出版社。

[8]郭毅,2001:《论立法意志及其保障——兼及立法法的“人民意志”条款》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》第6期。

[9]黄文艺主编,2008:《立法学》,高等教育出版社。

[10]康德,2004:《纯粹理性批判》,中译本,人民出版社。

[11]李龙,2005:《良法论》,武汉大学出版社。

[12]林来梵,2011:《从宪法规范到规范宪法——规范宪法学的一种前沿》,法律出版社。

[13]罗美富等,2005:《英国绩效审计》,中国时代经济出版社。

[14]刘旭涛,2003:《政府绩效管理:制度、战略与方法》,机械工业出版社。

[15]马克斯·韦伯,1997:《经济与社会》上卷,中译本,商务印书馆。

[16]马克思、恩格斯,1956:《马克思恩格斯全集》(第1卷),人民出版社。

[17]任尔昕等,2011:《地方立法质量跟踪评估制度研究》,北京大学出版社。

[18]沈国明等,2009:《在规则与现实之间:上海市地方立法后评估报告》,上海人民出版社。

[19]万高隆,2008:《西方国家地方立法质量标准比较与借鉴》,《怀化学院学报》第10期。

[20]王汉连,2010:《构建地方立法质量评价体系》,《中国人大》第22期。

[21]王伟,2001:《制度评估——韩国的实践及其启示》,《成都行政学院学报》第2期。

[22]王亚平,2007:《论地方性法规质量评价标准及其指标体系》,《人大研究》第2期。

[23]闫德民,2009:《权力制约范式论析》,《社会科学》第7期。

[24]赵维良、肖奥,2014:《英国政府绩效评估价值标准对我国的启示》,《党政干部学刊》第1期。

[25]周旺生等,2002:《地方立法质量研究》,湖南大学出版社。

[26]周旺生,2004:《论法律利益》,《法律科学(西北政法学院学报)》第2期。

[27]朱应平,2008:《功能最适当原则是国家机构改革的宪法基础》,《中国法学会宪法学研究会2008年年会论文集》。

[28]Jeffrey, L.Pressman and A.Widavsky,1984,Implementation,University of California Press.

[29]Lord, Acton,1948,Essays on Freedom and Power,The Beacon Press.

[30]Posner,1986, Economic Analysis of Law,Aspen Publishers.

[31]T,H.Poister,1978, Public Program Analysis: Applied Methods,University Park Press.

Between Regulations and Reality: The Rebuilding of the Evaluating

Criteria System of Local Legislative Quality in Our Country

Qin Qianhong and Di Gaoyang

(School of Law,Wuhan University)

Abstract:Setting up the evaluation criteria of local legislative quality (the following abbreviating “evaluation standard”) is the logical starting point of the evaluation of local rule of law,the pre guarantee of the local authority restriction,and the inherent requirement of strengthening the protection of people's rights and interests.Examining the present,on the one hand,dominated by the traditional single administrative,the maintaining stability standard mode with the center of order,the technical standard pattern with the center of text,the utilitarian standard mode with the center of benefit all have been unable to meet the new situation of the modern rule of law; on the other hand,the standards of different types and contents on a single subject leads to function of the local legislation quality evaluation declines,formalization of the evaluation systems and of the evaluating effects.Based on the comparison and reflection of the domestic and foreign evaluation standards,the passage innovatively puts forward the evaluation criteria system of good law and good governance type under the “state-society-citizen” ternary perspective or analytical framework,and from a practical point of view,put forward guarantee conditions of the construction and implementation of the system,in order to devote intellectual knowledge of promoting the theoretical study of the standard system and improving the local legislation quality.

Key Words:The Evaluating Criteria System of Local Legislative Quality; The Type of Good Law and Good Governance; State Dimension; Society Dimension; Citizen Dimension

责任编辑汪晓清