我国不同群体公民质量素质差异分析

王晓璐

摘要:文章采用2014年全国31省(区、市)69市的问卷调查数据,根据性别、年龄、城乡、文化程度、收入水平等对不同群体的公民质量素质进行分类分析。调查结果和基本结论显示,我国公民质量素质存在五个明显的群体差异:一是男性公民质量素质高于女性公民,二是公民质量素质总体上随年龄增长而降低,三是城市居民质量素质高于农村居民,四是文化程度越高公民质量素质越高,五是公民质量素质总体随收入增加而提升。基于调查结果提出建议如下:基于质量大数据平台传递质量信息,完善政府在农村地区的质量监管和公共服务职能,针对低收入群体普及质量知识。

关键词:质量素质;素质意识;意识知识;质量能力

一、问题的提出

质量时代需要全体公民积极参与并在促进我国质量发展上发挥有效作用,其中的关键在于公民的质量素质的提升(程虹,2014)。具备更高质量素质的公民往往对产品和服务质量更为挑剔和苛刻,正是这些挑剔的消费者有效激励了企业提升其产品和服务质量(波特,2002),因而公民整体质量素质与企业所提供的产品和服务质量息息相关。

公民质量素质通常是在公民与消费产品的互动关系之间展现,因而与其最为相关的研究主要集中在消费者素质和国民素质方面。目前学术界主要从以下三个方面进行了消费者素质和国民素质的研究:

第一,在消费者素质方面。卢嘉瑞(1988)将消费者素质理解为购买行为与直接消费行为统一的消费行为,周安平(1991)认为消费者素质是消费者顺利完成购买行为所需的各种能力和品质的综合反映,谢冬梅(1999)认为消费者素质主要指消费者所具有的消费认知能力和消费技能。

第二,在国民素质调查方面。“中国地区国民素质竞争力研究”课题组(2008)基于国务院2005年人口抽样调查数据,从人口特征、劳动力特征、就业状况、国民教育和生活质量五个方面构建了国民素质竞争力评价指标体系,刘畅、薛薇(2004)基于第五次全国人口普查的抽样数据,对北京市国民素质竞争力进行了总体评价和优劣势分析。

第三,在国民素质理论研究方面。江永红、张燕喜(2005)基于可持续发展理论研究了人的素质和质量在实现可持续发展过程中的重要作用。

通过以上分析可知,现存研究甚少构建指标体系直接对公民质量素质进行评价。有关消费者素质、国民素质的评价也较少专门采用大规模的问卷调查方式,而且消费者的个体特征在很大程度上会影响公民的质量素质,但现存研究对不同群体的质量素质调查分析较少。针对上述问题,本研究通过全国31省(区、市)69市的抽样调查,采集基于性别、年龄等具有不同人口特征的5735个被访样本对公民质量素质的评价,基于调查结果分析不同群体公民质量素质的差异及其可能解释,并根据基本结论提出有针对性的建议。

二、调查设计

(一)群体分类

本研究依据《中国人口和就业统计年鉴》(国家统计局人口和就业统计司,2014)中的人口特征指标对不同群体进行分类,年鉴中所列举的人口特征包含了省份、性别、年龄、户籍、城乡差异、受教育程度、国有单位或城镇集体单位就业情况、工资水平等特征指标。在借鉴该年鉴所统计的人口特征指标的基础上,本研究选取性别、年龄、城乡、文化程度、收入水平这5个人口特征指标来划分不同群体类型并进行调查。

对不同群体基于以上人口特征指标进行分类的原因如下:

第一,性别是人口特征分析的重要组成部分,性别在一定程度上与自身经济收入和社会经济地位有关系,因而可能存在由于性别差异而导致的公民质量素质评价差异。

第二,不同年龄的人群有着不同的消费需求,不同年龄的消费者在经济收入、社会资源的掌握程度和社会影响力方面均存在较大差异,因而,可能存在不同年龄阶段对公民质量素质评价的差异。

第三,我国城乡之间在经济发展水平、居民收入水平以及政府公共服务的投入上均存在差距,通过对城乡居民的调查,可以分析我国城乡之间的公民质量素质是否存在较大差异。

第四,文化程度、收入水平一定程度上与居民社会经济地位有关,文化程度和收入水平较高的居民可能会拥有更多的社会资源,在获取质量知识、展现质量能力和质量意识方面有更具主动性,由此可能导致公民质量素质评价差异。

(二)抽样方法

1.调查地区的抽样

调查地区的抽样总体按照两个原则确定:一是选取能够反映全国总体状况的36个36个必选城市:北京、上海、天津、重庆、沈阳、大连、青岛、哈尔滨、长春、呼和浩特、石家庄、济南、西安、太原、郑州、武汉、长沙、南京、杭州、福州、合肥、南昌、厦门、宁波、深圳、广州、南宁、海口、贵阳、成都、昆明、兰州、银川、西宁、乌鲁木齐、拉萨。直辖市、省会城市和副省级城市作为必选城市(不含港澳台地区),二是选取能够在省级层面具有代表性的其他城市。对其他城市的选取主要按照人均GDP分层抽样的方法来抽取,具体的抽取方法为:若该省(区、市)人口低于5000万,则选取排名中位值城市,如有10个城市,则选取第5名或第6名的城市;若该省(区、市)人口高于5000万,则除省会城市外,选取2个城市,按名次取第70%分位和第40%分位的城市,如有21个城市则取第14名和第7名城市。根据以上两个原则,最终确定了除必选城市以外的33个城市 33个其他城市:安庆、淮北、三明、东莞、佛山、桂林、遵义、承德、衡水、新乡、许昌、大庆、随州、襄阳、怀化、岳阳、吉林、连云港、苏州、徐州、宜春、盘锦、包头、固原、潍坊、长治、咸阳、巴中、绵阳、伊犁、宣威、衢州、温州。,共计69个城市。

2.调查样本的选择

在所调查的城市里,调查样本的个体抽样方案分为城市和农村两个层次的抽样。城市抽样按照职业大类抽样,农村抽样按照不同收入层级抽样,每个地区根据人口总量不同抽取60~100个样本。

(三)样本总量及构成

1.样本总量

2014年宏观质量观测调查共计发放7500份问卷,剔除无效问卷后共有7031份有效问卷,有效问卷回收率为93.75%。为使得各省(区、市)的样本保持一致,在计算全国数据时从中抽取了31省(区、市)69市的5735个样本,形成了2014年全国宏观质量观测的截面数据。

2.调查样本的结构

性别方面,男性样本2849个,占比49.55%;女性样本2901个,占比50.45%。

年龄方面,18~30岁、31~40岁、41~50岁、51~60岁、61岁以上的样本分别为2316个、1208个、1563个、450个、198个,占比分别为40.38%、21.06%、27.25%、7.85%、3.45%。

城乡区域方面,城市样本4029个,占比70.25%;农村样本1706个,占比29.75%。

文化程度方面,文盲或半文盲、小学、初中、高中、中专/职高、大专、大学、研究生样本分别为297个、2242个、998个、570个、663个、685个、221个、59个,占比分别为5.18%、39.09%、17.40%、9.94%、11.56%、11.94%、3.85%、1.03%。

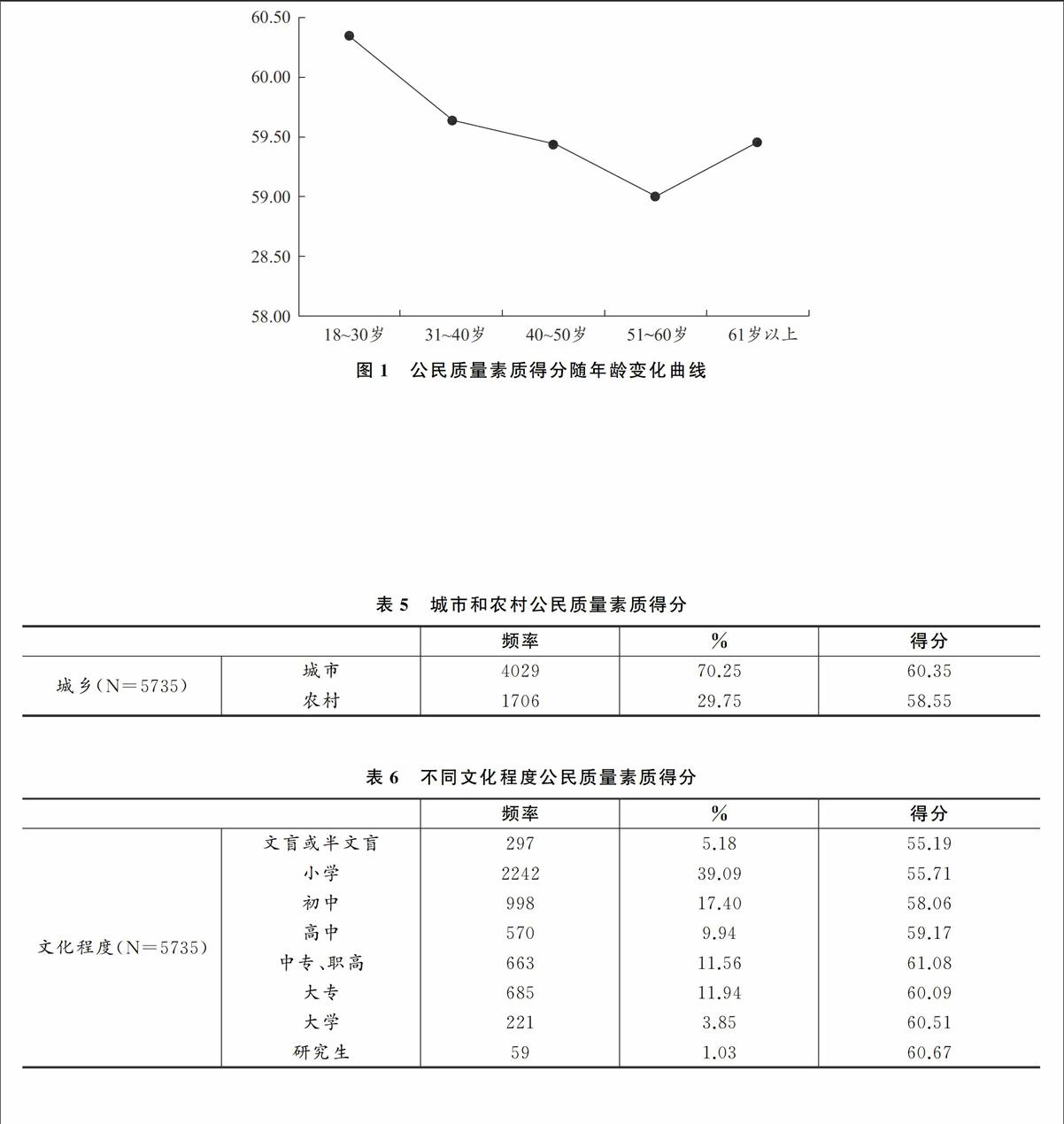

收入方面,(0~4000]、(4000~6000]、(6000~10000]、10000以上样本分别为1849个、1425个、1424个、1037个,占比分别为32.24%、24.85%、24.83%、18.08%。

(四)问卷设计

武汉大学质量发展战略研究院中国质量观测课题组(2014)将公民质量素质明确为消费者对质量知识的掌握和了解程度、质量道德和文化水平,以及质量维权能力和意识等方面的素质。概而言之,公民质量素质是一个综合性的指标,它不仅受客观因素的影响,也受到公民个体主观因素的影响,其中,客观因素反映为质量知识和质量能力,公民个体主观因素反映为质量意识。由此,对公民质量素质的评价可具体化为对公民质量知识、质量能力和质量意识三个不同方面的评价。

问卷中为公民质量素质评价设置了三个影响因素:质量意识、质量知识和质量能力。每个因素下面又设计了5~8个子因素,以便获得比较精确的评价结果(如表1所示)。同时,问卷使用了单一整体评估法(single global rating),在每个影响因素以及问卷最后采用评分法(1~10分,满分为10分)以获得公民对整体质量素质的评价。公民对问项的评价从1~10程度依次增加,6分为及格线。

质量意识8项指标旨在调查公民是否愿意花时间了解产品质量,对高质高价的认同度,对企业应当重视员工质量素质的认同度等。质量知识7项指标分为两类,一类是较为抽象的质量知识,或者说是表明倾向性的知识,如对个人素质在质量中作用的看法、对企业首要质量责任的看法等;另一类是较为具体的知识,如公民对3C、QS等质量标识的认知、对质量社会组织的认知等。质量能力5项指标分别为购买前了解产品有关质量信息的主动性,购买后留存发票的主动性,购买到假冒伪劣产品后会退货、举报的可能性,使用质量投诉举报热线的主动性。

(五)信度检验

对公民质量素质的问卷进行信度分析后,统计分析计算得出质量意识、质量能力和质量知识三个因素的指标设计的信度均超过了0.8,总体的信度指标达到了0.9299(如表2所示)。信度检验结果表明问卷结构良好,质量素质各构成要素之间有内在的相关性,公民质量素质的指标设计达到了可接受的水平。

三、结果与讨论

(一)男性公民质量素质高于女性公民

从评价结果可以看到,男性公民质量素质评价分值为60.10分,女性公民质量素质评价分值为59.55分(如表3所示)。

男性与女性质量素质得分虽然分差较小,但是男性公民质量素质得分高于女性,其特点与通常所认为的男性较之女性在社会经济生活中占有一定的优势相符。数据表明,在一定程度上,性别差异可能导致对质量信息、质量知识的认知不均等,男性与女性在消费过程中存在质量意识、质量能力的差异。女性在经济活动中掌握的社会资源较男性少,社会经济地位相对不利(王爱君,2014)。部分人群仍然持有男性在社会经济活动中占主导地位的观念,因而男性在工作和日常生活中更易感知到较高的产品质量和服务质量。相同条件下,女性对产品质量和服务质量的满意度较低,这也给女性公民质量素质评价带来了负向影响。

(二)公民质量素质总体上随年龄增长而降低

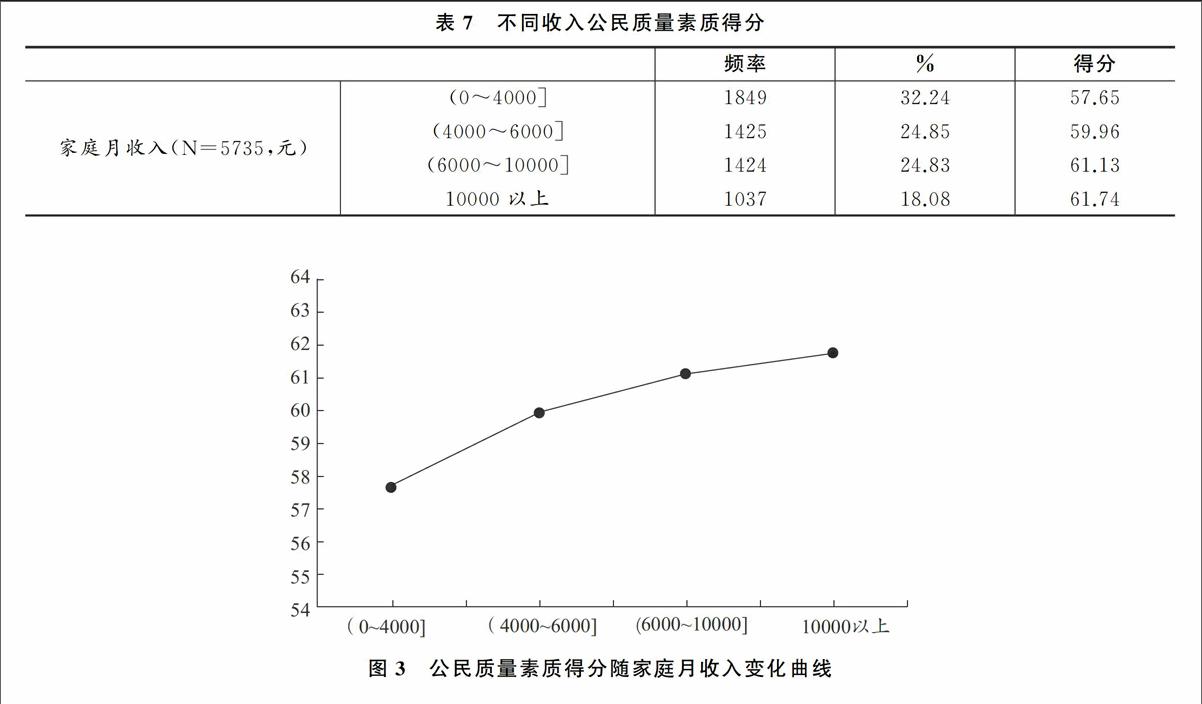

从调查结果来看,仅年龄在18~30岁之间的公民的质量素质得分达到及格水平,为60.35分。年龄在51~60岁之间的公民质量素质得分最低,为59.01分(如表4所示)。

从不同年龄层的公民质量素质得分趋势上来看,公民质量素质得分呈现出年龄越大得分越低的趋势。年龄在51~60岁之间的公民质量素质得分要低于相邻区间的公民,年龄在61岁以上的公民质量素质得分存在上升趋势(如图1所示)。分析不同年龄层的公民质量素质得分结果,与50岁以下的公民相比,达到法定退休年龄(男性年满60周岁,女性年满50周岁)的公民有更为全面的质量知识积累,质量意识较强,能为展现质量能力付出更多的时间成本。进一步分析调查结果可能的影响因素,公民随着年龄增长,对质量知识的积累日益增多,质量意识和质量能力随之增强,对自身质量素质的要求越来越高,从而为公民质量素质设定更高的心理标准。而本问卷多数指向自评,由此导致公民质量素质得分随年龄增长而降低。

(三)城市居民质量素质高于农村居民

从城乡居民对质量素质评价的结果上来看,农村居民的质量素质得分为58.55分,低于城市居民的60.35分,农村居民的质量素质得分比城市居民低1.80分(如表5所示)。

农村居民受社会条件和经济发展水平的限制,获取质量知识的途径较少,受相应质量知识的教育和影响不足,质量意识和质量能力也有所欠缺。国民素质的高低与经济社会人文发展水平密切相关(“中国地区国民素质竞争力研究”课题组,2008)。我国城乡发展不均衡,城乡居民在受教育水平、培训机会、工作条件、医疗保健、公共服务等方面均存在较大差异,导致农村居民的质量意识、质量知识、质量能力各项指标得分均低于城市居民。城乡差异不仅会造成经济效率损失(蔡昉、杨涛,2000),还会在社会层面影响农村居民的消费环境,不利于农村居民质量素质的提升。

(四)文化程度越高公民质量素质越高

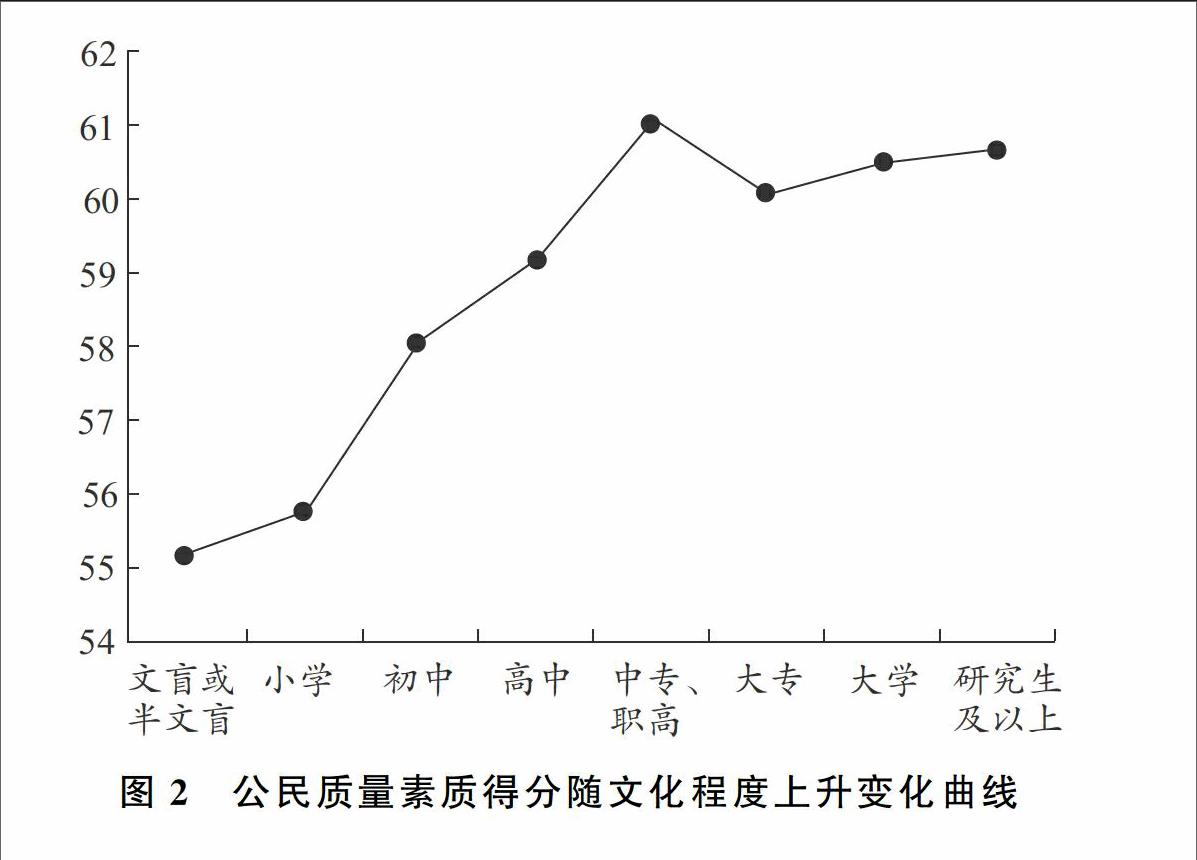

文化程度方面,中专文化程度的公民质量素质得分最高,为61.08分。高中以下文化程度的公民质量素质得分均在及格线以下:文化程度为高中的公民质量素质得分为50.17分,文化程度为初中的公民质量素质得分为58.06分,文化程度为小学的公民质量素质得分为55.71分,文化程度为文盲或半文盲的公民质量素质得分为55.19分(如表6所示)。调查结果表明,文化程度越高公民质量素质越高,公民质量素质总体随公民文化程度上升而上升(如图2所示)。

公民文化程度的提高会促进意识觉醒,在汲取知识方面也能有更大的收获(童丽珍,2009)。高等教育的优势越发明显,教育不仅可以培养高层次人才,而且可以通过提高公民教育素养促进公民质量素质的提升。调查数据表明公民文化程度越高,对质量素质的评价越高,这说明公民的质量知识可以在受教育中获取,公民的质量意识和质量能力也会随着质量知识的增加而提升。文化程度与公民的质量意识、质量知识、质量能力之间也呈现相同趋势,说明文化程度的提升会促进公民质量意识、质量知识和质量能力的提升。

(五)公民质量素质总体随收入增加而提升

收入方面,家庭月收入在4000元以下的公民质量素质得分最低,为57.65分,没有达到及格水平;家庭月收入在10000元以上的公民质量素质得分最高,为61.74分(如表7所示)。公民质量素质总体随收入增加而提升(如图3所示)。

调查结果表明,收入越高公民质量素质得分越高,这表明公民随着收入的增加,能够使用更高质量的产品、享受更高品质的服务,质量素质也会随之提高。扩大中等收入阶层比重能够直接促进我国居民消费回升(郑云,2005),中高层员工的消费水平往往较高,而普通员工则受制于经济条件或消费习惯而无法充分实现消费需求。总的来说,提高公民收入水平能够促进公民质量素质提升。

四、结论与政策建议

通过对我国不同群体公民质量素质的差异分析,反映出我国公民质量素质发展不均衡以及发展过程中存在的一些问题。一是男性公民质量素质高于女性公民;二是城市居民质量素质总体上高于农村居民;三是文化程度较低的公民质量素质较低;四是低收入群体公民质量素质有待提升。

根据上述问题,提出如下建议:

第一,基于质量大数据平台传递质量信息。借助质量大数据平台,集聚质量信息,向质量素质较低的群体精准传递其所需要的质量信息,以避免其因自身质量素质的不足受到不必要的损失。

第二,完善政府在农村地区的质量监管和公共服务职能,加大农村地区的质量投入,建设农村商品质量反馈机制,畅通农村居民举报投诉渠道。

第三,针对低收入群体普及质量知识。在城中村等低收入群体聚居区开展重点教育和宣传活动,提高低收入群体对常用质量知识的掌握程度,促进低收入群体质量素质的提升。

参考文献:

[1]程虹,2014:《我国经济增长从“速度时代”转向“质量时代”》,《宏观质量研究》第4期。

[2]程虹、陈昕洲、罗连发,2013:《质量强国战略若干重大问题研究》,《宏观质量研究》第3期。

[3]程虹、李艳红,2015:《2014年中国质量观测发展报告》,中国社会科学出版社。

[4]蔡昉、杨涛,2000:《城乡收入差距的政治经济学》,《中国社会科学》第4期。

[5]国家统计局人口和就业统计司,2014:《中国人口和就业统计年鉴2014》,中国统计出版社。

[6]何平立,2013:《公民观、公民意识与公众参与》,《探索与争鸣》第8期。

[7]姜仁良,2008:《对公共政策有效制定的思考》,《商业时代》第7期。

[8]江永红、张燕喜,2005:《人的素质与可持续发展》,《经济学家》第4期。

[9]刘畅、薛薇,2004:《北京市国民素质竞争力的评价》,《统计与决策》第6期。

[10]卢嘉瑞,1988:《论提高消费者的素质》,《江西社会科学》第4期。

[11]马长山,1996:《公民意识:中国法治进程的内驱力》,《法学研究》第6期。

[12]田玉芬、侯波,2012:《文化软实力视域中的公民基本素质》,《社会科学辑刊》第3期。

[13]童丽珍,2009:《论国民寿命与GNP、文化程度的关系》,《统计与决策》第23期。

[14]王爱君,2014:《性别差异与经济发展关系研究前沿》,《经济学动态》第6期。

[15]武汉大学质量发展战略研究院中国质量观测课题组,2014:《2013年中国质量发展观测报告》,《宏观质量研究》第2期。

[16]夏永祥,2006:《新时期农民素质评价体系与农民收入研究》,《人口与经济》第6期。

[17]谢冬梅,1999:《试论农村消费者权益保护措施》,《湖南经济》第3期。

[18]许纪霖,2004:《共和、社群与公民》,江苏人民出版社。

[19]俞可平,2002:《中国公民社会的兴起及其对治理的意义》,社会科学文献出版社。

[20]张兆民,1988:《为什么说产品质量的好坏从一个侧面反映了全民族的素质》,《学习与研究》第2期。

[21]赵彦云、刘畅、薛薇,2003:《中国地区国民素质竞争力评价》,《经济理论与经济管理》第8期。

[22]“中国地区国民素质竞争力研究”课题组,2008:《中国地区国民素质竞争力研究》,《统计研究》第3期。

[23]郑云,2005:《扩大消费需求与提高中等收入阶层比重》,《经济体制改革》第1期。

[24]周安平,1991:《社会差异与消费者行为》,《华东经济管理》第1期。

[25][美]迈克尔·波特,2002:《国家竞争优势》,中译本,华夏出版社。

[26][法]孟德斯鸠,1995:《论法的精神》,中译本,商务印书馆。

[27][加]威尔·金里卡,2004:《当代政治哲学》,中译本,上海三联书店。

Analysis on the Differences of Different Groups of Citizen Quality:

Based on the Questionnaire Survey of 31 Provinces,

69 Cities Nationwide in 2014

Wang Xiaolu

(Institute of Quality Development Strategy, Wuhan University; Coordination Innovation

Center for Macro Quality Management in Hubei Province)

Abstract:This paper delivers classification analysis according to gender, age, urban and rural, education level and income level based on the questionnaire survey of 31 provinces, 69 cities nationwide in 2014. The survey results and basic conclusions show that there are five obvious characteristics of the Chinese citizens quality. Firstly, citizen quality of male is higher than female. Secondly, citizens have lower quality with the growth of age. Thirdly, the quality of urban residents is higher than that of rural residents. Fourthly, citizens have higher quality with higher education level. Fifthly, the overall citizen quality increases with the increase of income. Based on the findings of the questionnaire survey, the following recommendations are made as: promote the delivery of quality information based on big data platform; improve the quality supervision and public service functions of the government in rural areas; popularize the quality knowledge of lower income group.

Key Words:Citizen Quality;Quality Consciousness;Quality Knowledge;Quality Capability

责任编辑汪晓清