中小学教师信息技术与教学深度融合现状调查研究

摘要:信息技术与教育教学深度融合是我国当前推进教育信息化的重要举措,中小学教师信息化教学能力决定着“深度融合”的目标达成。以陕西省中小学为研究对象,在对信息化教学现状,教师对“深度融合”的认识、态度与能力等进行调查分析的基础上,提出了加强建设、提高新媒体在教学中的有效应用,努力引导、实现信息技术从“浅表应用”到“深度融合”的转变,增强服务、完善“深度融合”支撑服务体系,优化培训、提高教师“深度融合”能力等建议。

关键词:中小学 教师 信息技术与教学深度融合 现状与对策

教育部《教育信息化十年发展规划(2011~2020年)》首次提到“实现教育信息化途径、方法是信息技术与教育的深度融合”。而后,教育部在全国范围启动“中小学教师信息技术应用能力提升工程”,且颁布了《中小学教师信息技术能力标准(试行)》和《中小学教师信息技术应用能力测评指南》,为实现信息技术与教学“深度融合”提出了具体要求,规范了中小学教师有效使用信息技术的准则。

什么是“深度融合”?周洪宇教授认为:“信息技术与教育深度融合,不是点缀式、浅表化的技术应用,而是信息技术与教育教学相互促进。”[1]何克抗教授认为:“‘深度融合’要求实现教育系统的结构性变革,而非‘渐进式的修修补补’。”[2]焦建利认为:“深度融合,其目的就在于提升信息技术教育应用的投入产出比,其核心就是提升教育的生产力。”[3]可以看出,“深度融合”将触及教育教学中的“内核”,在教育理念、教学结构、教与学的方式等方面都将发生根本改变。

中小学教师在推动教育信息化、实施信息技术与课程深度融合等方面扮演着重要角色。笔者就目前基础教育中信息技术与教学深度融合现状进行调查与分析,旨在探寻其中主要问题,结合现状提出一些建议与对策。

一、设计研究

本研究主要采用问卷调查与深度访谈等方式。问卷采用网络问卷与纸质问卷相结合的方式,主要涉及到中小学信息技术与教学深度融合的环境条件,教师对深度融合的认识、态度与存在的问题,以及教师运用信息技术优化教学的能力状况等。深度访谈主要采用面谈、网络通讯工具(QQ、微信)等方式,重点涉及到对信息技术与教学深度融合的理解、专业能力发展等方面。研究者以陕西省中小学为调查对象,纸质问卷主要是针对笔者所在学校2012年9月份以来承担的陕西省高中、初中、小学省培及国培项目15个班级的学员为调查对象;网络问卷主要采用问卷星在全省发布,在学校选择上,考虑到陕西的地域、经济与教育现状等特点,分别在陕南、陕北、关中等地共抽取94所学校(小学37所、初中33所、高中24所)。对教师的选择考虑了学科、年龄、性别、学历、教龄、职称等因素,基本做到均匀分布。共发布问卷628份(含网络问卷),剔除无效问卷后,参与有效统计的问卷573份。所有问卷调查数据通过问卷平台和SPSS软件进行数据统计与分析。

二、调查内容与结果

1.中小学信息技术与教学深度融合的基本情况

(1)信息化教学环境及设备的普及情况

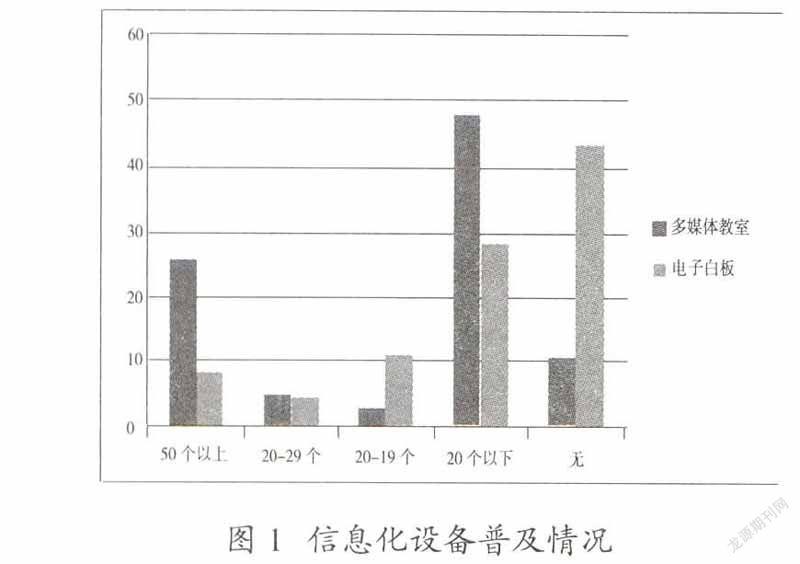

调查显示,中小学拥有校园网、电子阅览室、音像资料室的比例分别为69.15%、18.85%、9.36%。拥有多媒体教室、电子白板情况如图1所示,可以看出中小学在信息化教学环境及设备配备上存在不足。同时,信息化教学设备配备存在不平衡现象,对城镇重点中小学配备数量多,而对农村中小学没有配备或配备数量较少。

(2)教师使用信息化教学环境与信息技术教学的比率

调查显示,有15.96%的教师从来没有采用多媒体授课。一门课程中全部内容采用多媒体授课的只占1.06%。可见,大部分教师或多或少都采用了信息化教学环境进行教学,但从采用多媒体教学的课程内容的比率看,多媒体教学的辅助地位不可动摇。信息技术在课内外教学应用情况调查结果显示,“使用相关信息技术资源辅助教学”、“采用常用网络通讯工具(QQ、博客、微信等)提供课外辅导”两项,经常使用的分别为32.98%、1.06%,不使用的为2.13%、53.19%。教师使用信息资源辅助教学的比率较高,但是采用智能通讯工具为学生提供课后辅导的教师不多。通过访谈得知,造成这一现象的主要原因是不习惯、太麻烦、学生缺少设备、费用较高等。由此可见,信息技术资源与网络通讯工具在教学中地使用只是点缀,传统课堂教学模式依然是主导,信息技术设备与资源使用较随意,未纳入常态化教学。

2.中小学教师实施信息技术与教学深度融合的认识、态度与问题

(1)对信息技术与教学深度融合的认识与态度

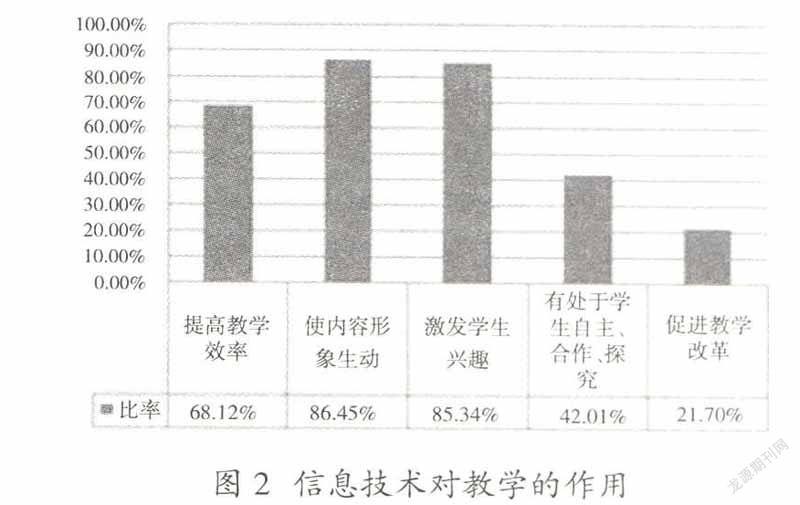

在“你是否知道信息技术与教学深度融合”的调查中,有28.14%的教师听说过。访谈过程中,问道“你对信息技术与教学深度融合是如何理解的?”,大部分教师的回答还停留在“课堂中使用课件教学方面”,没有触及“深度融合”的本质。信息技术对教学效果影响的调查中,77.66%的教师认为使用信息技术后教学效果略有提高,认为显著提高的只有20.30%。有关教师使用信息技术教学手段对教学的作用,列出了“提高教学效率、使内容生动形象、激发学生兴趣、有利于学生自主合作探究、促进教学改革”等五种情况,数据统计结果如图2,认为使用信息技术“利于学生自主、合作、探究”、“促进教学改革”两项教师认可度不高,原因可能与信息化教学环境与设备不足、教师信息技术应用能力欠佳有关。在对“教师应用信息技术教学时,是否需要改变教学方式”的调查中,选择“部分需要”、“全部需要”的分别为75.53%、18.09%,可以说,若教师教学方式不改变,信息技术对教学的影响极其有限。

(2)教师实施信息技术与教学深度融合过程中存在的问题

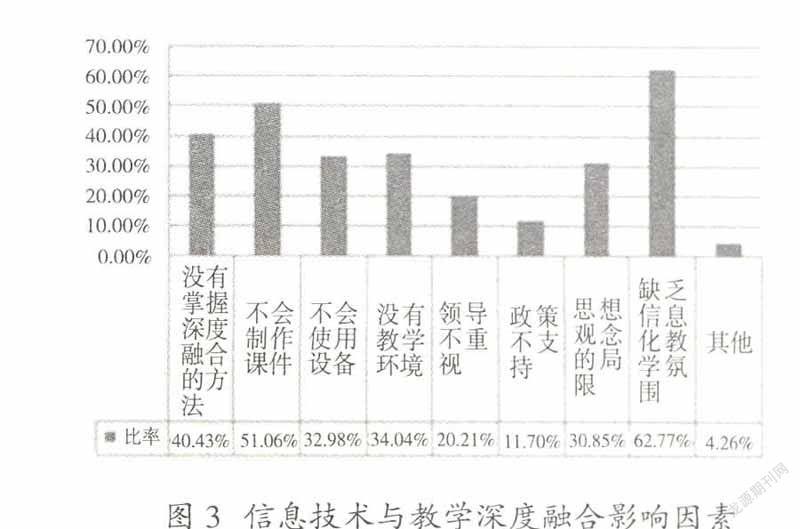

影响教师实施信息技术与教学深度融合的主要因素统计结果如图3。从统计结果看,“缺乏信息化教学氛围”、“不会制作课件”分别为62.77%、51.06%,也表明实施信息技术与教学深度融合过程中,信息化教学氛围非常重要,这种氛围的营造需要政策的激励、领导的重视、信息化教学环境的建设、教师信息素养的提高等。在与教师访谈中发现,教师认为影响信息技术与教学深度融合的原因多样,没有明显的倾向性,也说明实现“深度融合”过程中问题多,任务艰巨。

3.中小学教师实施信息技术与教学深度融合的能力状况

(1)教师参加信息技术相关培训情况

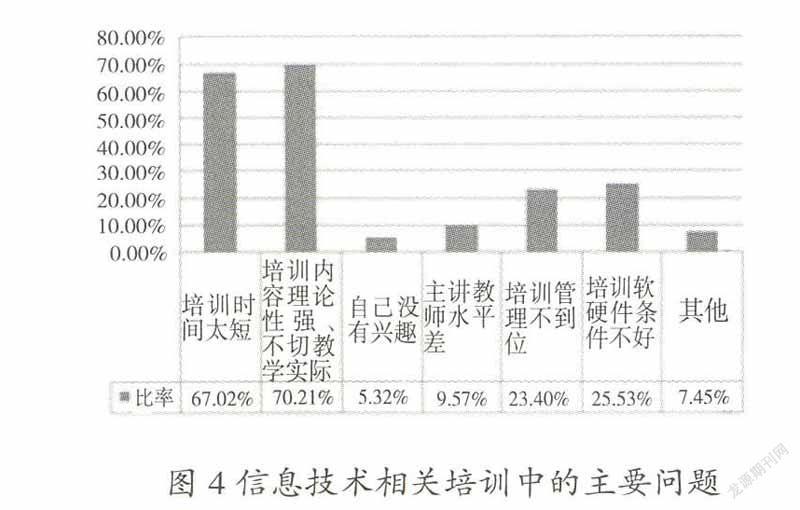

关于教师参加信息技术相关培训调查中,参加三次以上、一至两次、没参加的分别为15.96%、64.89%、19.15%,大部分教师参加了信息技术相关培训,也说明近十年,在实施《中小学教师教育技术能力标准(试行)》后,各地非常重视对教师进行信息化教学能力的培训。和教师访谈中发现,农村教师接受信息技术相关培训的机会远低于城镇学校的教师。在列举培训存在的6个问题中,认为“培训时间太短”、“培训内容理论相强、不切合实际”的为67.02%、70.21%,相关情况如图4,这也说明教师对信息技术相关培训要求高,也对我国正在实施的“中小学教师信息技术应用能力培训”有启示。在对“教师信息技术与教学深度融合能力提高的最好方式”调查中,“实践中自学”、“集中培训”认为是最好的方式,分别为70.21%、65.96%,其次为“合作研讨”、“网络上自学”为45.74%、21.28%,可见网络自学并不是教师认为最好的学习途径。

(2)信息技术应用基本能力状况

有关教师信息技术应用能力基本状况(矩阵多选题)如表1所示。通过对“很好”、“较好”数据求和,发现教师最熟悉的是“网络通讯软件”、“网络教学资源搜索、下载”两项技能,分别为40.43%、37.24%;最不熟悉的是“微课的设计与制作”、“Flash”,分别为20.22%、18.08%。说明近些年随着“校校通”工程的实施,网络已作为教师获取教学资源的主要渠道,以网络为核心的信息技术能力显著提高。微课作为翻转课堂的重要载体,是近几年基础教育推进教学改革教师关注最多的一项信息技术教学应用,可能因教师接触时间较短的原因,认为微课的设计与制作难度较大;同时,对非计算机专业来说,掌握Flash的教学应用不太容易。

(3)教师实现信息技术与教学深度融合能力现状

教师合理使用信息技术优化教学现状(矩阵多选题)如表2。调查显示,教师选择“能采用合适多媒体手段呈现教学内容”人数最多,“较好”以上比例为54.25%,可以看出,目前大多数教师使用信息技术手段的目的是呈现教学内容,没有发挥信息技术与教学的深度融合作用;对“采用信息技术创设真实学习场景”等项目选择人数较少,也说明通过信息技术改变传统教学模式、促进教师教与学生学的方式转变方面明显不足。

三、对策与建议

1.加强建设,提高新媒体在教学中的有效应用

随着“农远工程”、“校校通工程”的推进,虽然我国中小学信息化教学环境与设备条件得到很大改善,但与“深度融合”对信息化教学环境条件的要求还有很大差距。一是数量不足,信息化教学设备对农村中小学依然是“奢侈品”;二是教育信息资源匮乏,近三分之一的学校没接入因特网,即使有校园网的学校,“主页秀”占多数,缺少可利用的信息化教学资源;三是现有的信息化设备与资源没有得到充分应用。这从客观上影响了教育信息化的进程以及教师实施“深度融合”的主动性、积极性。

以计算机网络、智能手机为主的新媒体没有在教学中得到充分应用,当然有设备不足、通讯资费较高等客观原因,但更为重要的是使用意识。师生使用新媒体仅局限于通讯、娱乐,在学生课外辅导、建立新型师生共同体方面体现不足。埃瑟·戴森(EstherDyson)在《数字时代的生活设计》里说过,“网络只是一个工具,只对那些有学习动力、知道运用它的人有用”。作为教师应树立新媒体为教学服务的意识,激发学生的学习动力,帮助学生学会把技术用于自己的学习和生活乃至未来的工作。

2.努力引导,实现信息技术从“浅表应用”到“深度融合”的转变

目前,对“深度融合”存在“两头热、两头冷”的现象,即教育管理部门热、信息化教育专家热,但是从事基础教育的学校、教师积极性不高,大多数教师对“深度整合”的理解不正确或不准确,还停留在“生动形象、激发兴趣”等浅表应用认识层面,若把“整合”理解为信息技术在教学中是否应用或应用多少的“量变”层面,那么“深度融合”定会带来教育的“质变”,这种质变就是教学结构、教学模式、师生教与学方式的根本变化。

目前,有关“技术—教学法—内容”知识(Technological Pedagogicaland Content Knowledge,简称TPACK)的研究,已经成为国内外教师教育研究的前沿热点之一。该研究强调技术、教学法和学科知识的融会贯通,且灵活运用于教学之中,而不是简单叠加、机械应用、表层应用。[3]教育行政部门、信息化教育专家、中小学教师之间应建立互动机制,促使学校教学管理人员、教师充分理解“深度融合”的内涵,积极实践探索,逐步实现信息技术与教学的“深度融合”,为推动教育信息化奠定基础。

3.增强服务,完善“深度融合”支撑服务体系

调查表明,实现“深度融合”需要学校创建一种信息化教与学的氛围,这种氛围可促使针对教师不同的实践场域、不同的技术媒介、不同的课程内容,“深度融合”能力能自发、自我强迫(潜意识)地解决真实教学中的问题,促进新型教学结构的创建。这种氛围的形成,需要完善的支撑“深度融合”的服务体系。影响教师信息化教学的因素很多,并且没有明显的集中倾向性,教师们感觉到,实现信息技术与教学深度融合中的问题很多,但是自己又说不清楚,反映了整个服务支持体系不完善。

创建较完整的“深度融合”服务体系,除了国家层面应具有整体的构思外,地方教育管理部门、学校应结合本地区的信息化教学基础,从信息化设备投入、区域信息资源建设、促进信息技术有效应用相关政策制定、信息化教学环境营造等方面,为教师提供良好的信息技术应用环境,从而实现“可用、想用”到“用好”的转变。

4.优化培训,提高教师“深度融合”能力

尽管中小学非常重视信息技术相关培训工作,大部分教师参加过至少一次的培训,但培训中的问题也很多,如内容不合适、方式单一、针对性不强等。2014年教育部出台的《中小学信息技术应用能力培训课程标准(试行)》和《中小学教师信息技术应用能力测评指南》在培训机制、方式、策略、内容等方面做了明确建议。但各地在实施培训过程中应总结“中小学教师教育技术能力培训”的经验与不足。一是做好引导,扭转“培训就是拿钱买证”的错误认识;二是选好培训机构和培训专家,扭转“把信息技术应用能力培训做成了计算机应用操作培训”的尴尬;[4]三是践行“培训课程标准”,扭转“标准”与培训实践的脱节。

加强信息技术应用能力培训是提高教师“深度融合”能力的重要方式,信息化教学能力具有境遇性特征,是一种运用ICT将TPCK“转化”学生有效获得的一种智能结构体,这种转化离不开具体的教学实践。[5]知之者不如好之者,好之者不如乐之者,只有教师乐于将信息技术与教学深度融合,并对发展自己能力有信心,教师的信息化教学的能力才能得到提升。

参考文献

[1] 周洪宇.信息技术与教育深度融合的政策建议[J].人民教育,2014(7).

[2] 何克抗.如何实现信息技术与教育“深度融合”[J].课程·教材·教法,2014(2).

[3] 焦建利.“深度融合”彰显信息技术的效益[OL].http://www.edu.cn/.

[4] 杨哲,钟生海.农村教师教育技术培训任重道远[N].中国教育报,2010-2-4(4).

[5] 刘喆,尹睿.教师信息化教学能力的内涵与提升路径[J],中国教育学刊,2014(10).

[作者:杨哲(1975-),男,陕西旬阳人,安康学院教育研究中心副教授,硕士。]

【责任编辑 郭振玲】