工业、物流业结构变动与经济发展——美日中三国比较研究

韦 琦

(广东财经大学 工商管理学院,广东 广州 510320)

一、引言

李克强总理提出我国制造业转型升级,必须依托“互联网+”。从更广的层面上看,“互联网+”与物联网结合在一起,会成为今后促进我国工业结构转型的主动力。而不管是“互联网+”还是物联网,本质上都是产品和要素的市场流通,也就是说生产、消费与物流之间互相依存的关系。这其中,如何认识工业结构、制造业升级与物流之间的深层次关系,就成为我们认识和理解新常态下工业结构变革、促进经济发展的关键点。

经济社会由农业社会进入工业化社会,再进入后工业化的现代化社会,在不断地前进着。物流业作为其中的一分子,必定随经济社会的发展而不断演进,并呈现出一定规律性。物流业的发展总是与所处环境有千丝万缕的联系,而在其发展的过程中又必然与所处环境相互影响、相互作用。物流业必须有适当的经济环境才能产生和成长,即区域经济发展水平、经济规模、经济发展特点与特色、区域地理位置、区域优势资源或资源缺陷、政府支持程度与工作效率等。从全球各地物流行业发展的具体情况看,物流业的发展必须具备一些基本条件,特别是现代物流业的发展,更是需要较大的物流市场需求,完善的市场经济制度条件,高度系统化、集约化和高效率的管理体制,完善发达的基础设施和现代化的信息管理网络[1],而这些条件都受工业化进程的影响。

本文从工业化对物流业发展的阶段性影响出发,总结美国、日本和中国的历史经验,研究工业化演进对物流业发展的影响路径,将有利于理清工业化与物流业的关系,有助于对不同阶段中的物流业进行合理定位,对从充分发挥工业化的正向促进作用的角度提出物流业发展对策,也将提供更有意义的参考借鉴。

二、工业化对物流业发展的阶段性影响

(一)工业化初期的影响

工业化初期,生产力的转变、产业结构的调整、城市化的发展和技术进步对物流业发展影响很大。1.生产方式转变为以煤炭为燃料动力的机械化,手工劳动逐渐被机器工业替代,生产规模快速扩张,社会对矿石、煤炭、毛纺织原料、棉等物品的需求急剧增多,工业中心与原材料产地距离因其多样化而比较分散,这将大幅增加货物的运输量。2.产业结构由以农业经济为主逐渐转变为以轻工业为主,运输的对象由农业与小手工产品为主转向以工业原材料为主,导致运输量快速增大,体现规模效应的铁路运输飞速发展。同时,由于劳动力从传统农业部门向工业部门转移大大增加,对客运的需求也随之增加。3.随着大工业把农村人口大批地吸引进城市,迅速的城市化导致集聚经济的形成,社会购买力规模持续扩大。城市人口的生活、消费方式、消费结构发生变化,影响着商品流通的发展,自然也对物流相关服务提出新的要求。4.技术创新和技术进步推动了交通运输手段的明显改善,诸如运河的开凿、城市道路的扩展,尤其是蒸汽机车带动的铁路成为交通运输中的新巨头,使大量商品得以迅速、低成本地运往四面八方,物流范围迅速扩大。

(二)工业化中期的影响

工业化中期影响物流业发展的因素主要有产业结构、城市化和通信革命。首先,资本的大量积累促进了重工业的规模化发展,煤炭、钢铁、矿石等大宗、散装货物成为主要的货运需求来源。同时,大工业市场和商品化农业要求运输系统的功能更具配套性、衔接性和综合性。应运而生的四通八达的铁路网和水运网使社会运输能力大大提高,新兴运输方式如公路、管道、航空运输等也逐步发展起来。其次,城市范围不断扩大,人口持续增加,日常市内客运量增长很快,公共客运开始出现,私人交通工具有了新的发展,自行车、摩托车、小汽车逐渐兴起。随着越来越多的人在城市内外空间中流动,乘坐各种运输工具的人年均距离越来越长。再次,这一时期有线电话通信已成为一个重要而普及化的部门,实现了瞬间即可完成的信息传输,使市场信息交流越来越活跃,从而带动了物流相关活动的发展。

(三)工业化后期的影响

工业化后期对物流业发展的影响主要体现在产业结构调整、生活水平提高、城市扩展和新技术革命等方面。1.以加工组装工业为主导产业,高深加工产品增多,如电器电子产品、精密仪器、汽车、飞机等。运输工具的载重量继续得到提升。然而,此时货运量或货物周转量的增长比工业化中期下降明显,大体上与GDP的增长保持同步甚至更低,而单位GDP所引起的货运量则相对稳定。在高价值、多批量的运量比例上升的同时,社会对运输质量提出更为严格的要求。2.人们的主要需求从“吃、穿”为主转移到“住、行”为主,生活水平提高,闲暇时间增多,位移需求和流动性不断增加,对旅行安全、便捷等方面的要求越来越高。3.大、中、小城市的共同发展已较为成熟,中心城市人口集中达到顶峰,对市内公共交通提出更高的要求,地铁等交通工具出现。随着城郊交通需求的增加,短途大规模的客运工具也应运而生。4.以电子计算机的发明及其广泛应用为核心的第三次科技革命推动了交通运输的现代化。在海上运输方面,自动化船舶数量在增长;在铁路方面,采用了线路继电器集中系统、道岔和信号遥控、调度集中等,建立了完全自动化的编组站;公路方面,建立了半自动化汽车维修服务站,高速公路汽车行驶自动化控制系统也在准备建设中。

(四)后工业化时期的影响

后工业化时期,物流业发展主要受产业结构、人均收入和信息技术的影响,货运金融服务、信息技术支持、物流管理/咨询等第三方物流服务逐渐兴起[2],物流业成为集电子商务、物流、金融、保险、代理等于一身的综合性产业[3]。1.产业结构以高新技术产业和服务业为主,运输总量下降,对运输速度、频率和服务要求较高,精巧的小批量、特种产品成为主要的货物运输对象。2.人均收入进一步提高,越来越多的服务产品进入消费领域,人们对服务的要求更具个性化和高档化。交通费在最发达国家居民消费支出中的比例已不再明显增加。3.信息技术发展愈发迅速,电子数据交换(EDI)、销售时点系统(POS)、无线射频技术(RFID)、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)、物联网技术的应用,大大提升了物流业的效率和效益。公共物流信息平台的开放和使用,则更加体现了物流发展的集成化和共享性,实现了合作伙伴之间的信息共享以及供应链整体绩效的提高[4]。

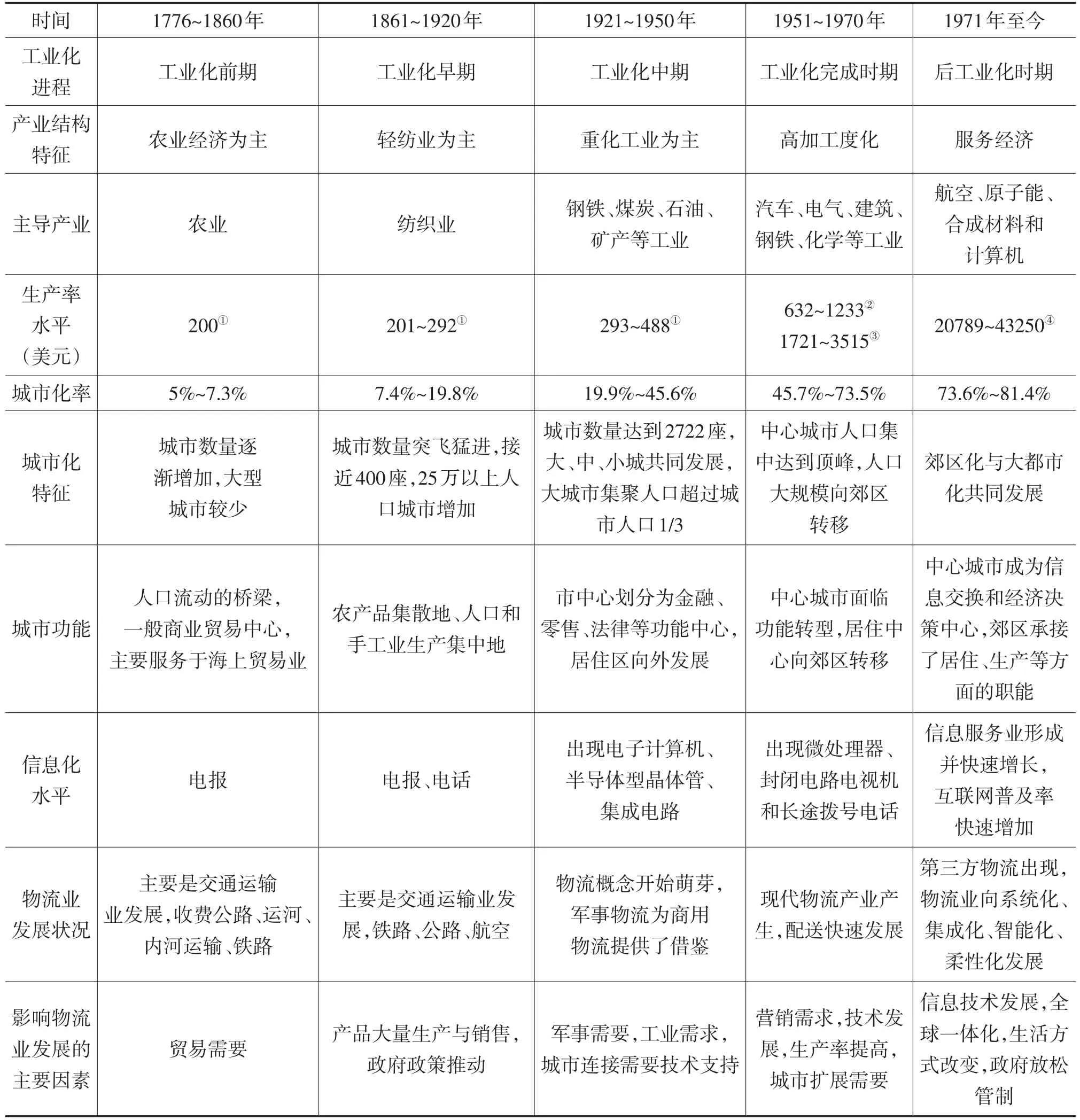

三、美国工业化演进对物流业发展的影响

美国工业化演进大致可分为四个阶段:1776年建国到1860年的工业化前期阶段;1860年到20世纪初的工业化早期阶段;20世纪20年代到70年代的工业化阶段;20世纪70年代至今的后工业化阶段。随着工业化进程迅速增长,美国物流业随着工业化演进而增长,慢慢由单个的物流活动发展成在国民经济中占有重要地位的现代物流业。下页表1给出了美国工业化演进与物流业发展的阶段性特征。从中可见,美国工业化演进对物流业的推动作用,主要通过产业结构的演进、劳动生产率的提升、城市化的扩展及信息技术的推动这四条路径来实现。此外,政府政策也是重要的影响因素之一。

(一)产业结构演进推动物流业发展

美国在工业化前期,以农业经济为主,物流业还没有单独形成一个产业,相关活动分散各处,此时贸易的需要推动了交通运输业的发展,运河出现并繁荣起来,汽船在内河运输大量使用。这些交通运输工具和设施的发展,极大地提高了运输的生产效率。随着主导产业由纺织业等轻工业向钢铁、煤炭、石油、矿产等重工业转变,运输需求量越来越大,铁路运输逐渐占据支配地位。到工业化中后期至完成时期,美国作为“世界工厂”,国际竞争意识提升,物流概念开始萌芽,现代物流业产生,配送发展尤其快速。后工业化时期,美国产业结构以服务经济为主,对现代物流的需求更加多样和全面,随着专业化分工的深入,第三方物流出现,物流业向系统化、集成化、智能化、柔性化发展,更多强调物流服务的质量。在此背景下,物流相关行业越来越完善,第四方物流、物流咨询、物流网络信息平台等新兴主体出现,共同推动着整个产业向高级化发展。

(二)技术进步促进了物流业的发展

1807年,富尔敦将蒸汽机应用于轮船进行商业航行获得成功,运河开始修建。据估计,1830年,美国运河的总长为1270英里,1840年是3320英里;1850年是3700英里[5]。同时斯蒂芬森发明的机车在窄轨铁路上运行成功,铁路运输开始受关注。1828年开始修建美国第一条具有近代意义的铁路巴尔的摩—俄亥俄铁路,支线全长13英里。1833年,修筑了136英里世界最长的从查理斯顿到南卡罗来纳的汉堡的铁路。1840年,美国铁路总长达到2800多英里。1850年增加到9000多英里。随着技术的逐步改进,到1860年时,全国铁路长度达到30600多英里[5],在美国东部地区形成了一个铁路网。

表1 美国工业化演进与物流业发展的阶段性特征

(三)城市化演变对物流业发展提出新的要求

在工业化前期,城市是人口流动的桥梁,为一般商业贸易中心,主要是满足货物运输的需求。在工业化初期,城市的功能在于人口与手工业生产的集中。在促进国内市场各种要素向城市集中的同时,也吸引了来自世界各地的移民与商人,创造了商业的繁荣,此时主要是对大规模货运的需求。在重化工业化时期,城市中心划分为金融、零售、法律等功能中心,而居住区向外发展,产生对城际交通的需求。在工业化完成时期,城市大规模兴起,需要更加便捷的城郊交通方式,而同时产生了交通拥挤问题,需要更高效的公共交通方式。在后工业化时期,中心城市成为信息交换和经济决策中心,郊区承接了居住、生产等方面的职能。人口和产业的分散化缓解了中心城市人口密集和交通拥挤等问题,而城市生活方式的改变,又对物流发展产生新的影响。如,网络购物的兴起,对全球物流和城市配送提出新的要求。

(四)信息技术提升物流业服务水平

工业化前早期,美国通过电报更好地监控铁路设备运行情况,可以看作信息技术提升物流业服务水平的最早表现。工业化完成期和后工业化时期,美国信息服务业快速增长,互联网普及率迅速增加,为现代物流业发展提供技术支持。在信息标准化方面,美国国防部通过相关标准,规范了军民物流数据的记录和信息收集。美国统一代码委员会于1996年发布指导性文件,通过商品通用条码来规范供应与零售的库存单元数据。同一年,美国国家标准协会制定了标签标准,实现了物流与信息流的统一。标准协会通过制定装运、运输单元的标签标准,推进了进出口及国内物流各环节的标准化工作。大西洋公约组织物流标准等国际性标准,也在美国的参与下完成。标准化基础工作的完成,将促进美国甚至全球现代物流业更好地向系统化、智能化发展。

(五)政府政策对物流业发展有重要影响

美国政府对物流业发展的影响主要表现在援助和促进、管制与放松。从1850~1871年,为促进铁路发展,美国联邦政府赠给铁路公司大量的土地,而州和县政府也扩大对铁路关键性的财政援助,既用现金购买铁路股票或现金津贴,也有土地赠予。另一方面,美国政府对交通运输业的管制一度非常严格。后起之秀卡车运输被政府严格管制,直到20世纪80年代,美国国内货物运输还必须获得许可且运输不能跨州。之后,汽运相关法案、铁运相关法案、航空运输相关法案纷纷出台,美国物流运输环境逐渐向好。进入20世纪90年代,美国通过《协议费率法》放开运输业的价格管控。同一时期还出台《卡车运输行业规章制度改革法案》对公路运输进一步规范。《机场航空改善法》的出台又为航空物流业带来机遇。《1984年航运法》的修改进一步使美国物流业更加顺应世界航运趋势。《1998年航运改革法》使得物流政策更加符合美国及世界的经济利益。系列法规的出台,降低了国家对运输业的直接控制,自由的市场使得物流的整体效应进一步显现。

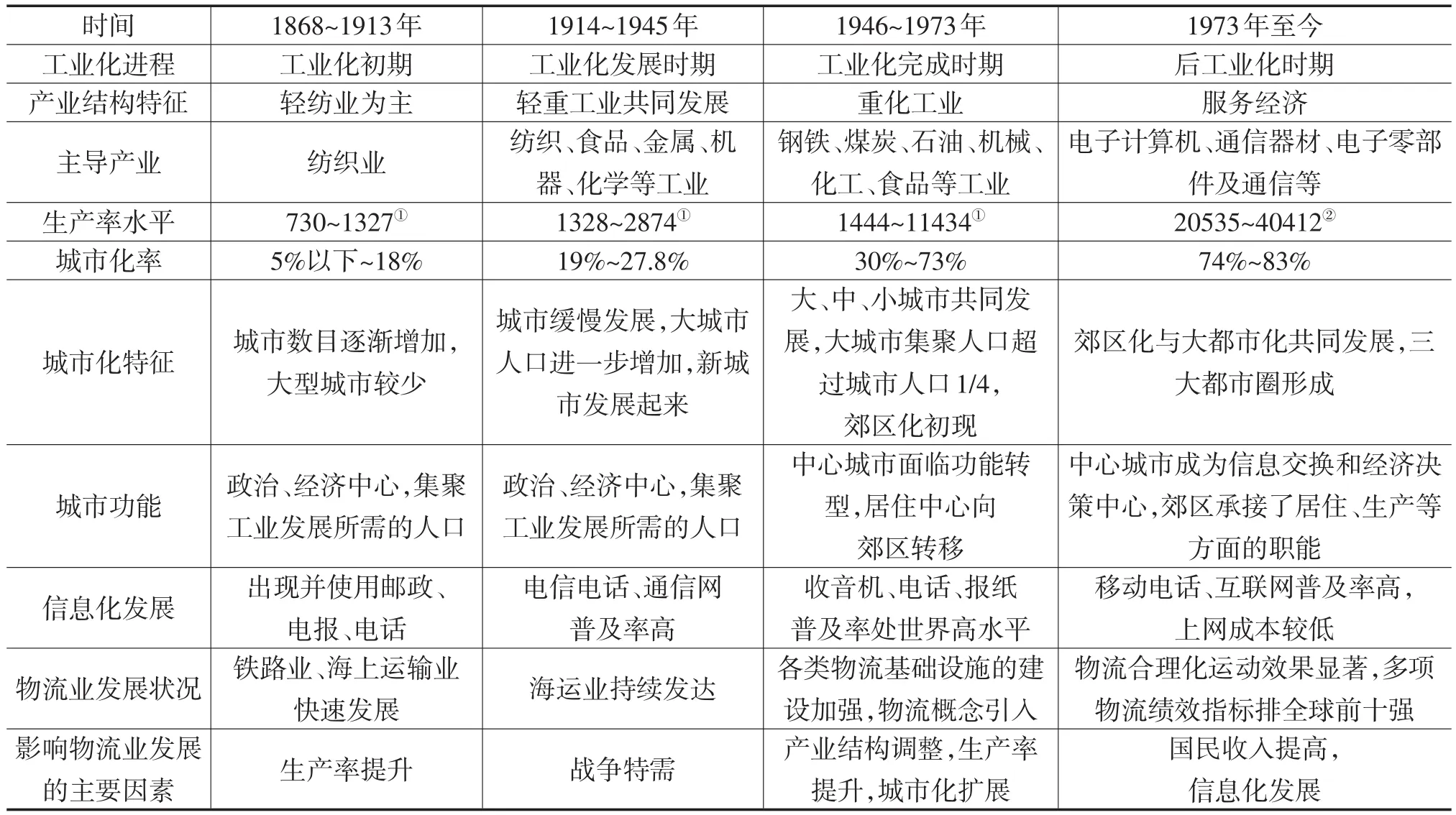

四、日本工业化演进对物流业发展的影响

日本的工业化过程从1868年的明治维新开始,到20世纪70年代,大致经过了四个阶段:一战前的工业化初期,两次世界大战期间的工业化发展时期,1945~1973年的工业化完成时期,以及1973年以后的后工业化时期。日本工业化演进与物流业发展的阶段性特征梳理如下页表2所示。前面通过美国的发展经验总结出工业化演进与物流业发展之间存在一定的对应关系。就日本而言,两者的变化关系仍符合这一规律,但也有自己鲜明的特色。

(一)物流业同样经历从低级到高级的发展过程

日本是后发工业化国家,物流业发展同样体现了从低级到高级的发展过程。工业化初期,不存在综合的物流业,主要是铁路业和海运业的发展。到了工业化发展时期,由于战争的影响,主要是发展海运业。工业化完成时期,由于物流概念的引入,各类物流基础设施的建设加强,开始出现综合多个活动环节的物流业。到了后工业化时代,随着全球经济一体化发展和信息技术的发展,国民收入进一步提高,日本物流业向无人化、协调化、智能化、联网化等更高级的方向发展。

(二)标准化和信息化促进物流业的发展

1995年,日本制定了国内物流标准信息(JTRN)。1996年,物流EDI推进委员会在通产省和运输省的推动下成立,主要负责物流相关标准化的普及和研究。1998年,为提高物流效率,通产省在物流行业引进先进信息系统及EDI手段,物流机械和设备的标准化研究也被提上日程。日本工业标准中的物流标准草案对相关标准做出规定,包括物流用语、包装用语等标准化语言,也包括了集装箱尺寸、塑料通用箱、平托盘、卡车车厢尺寸等物料标准。草案中还对物流设施的设备基准、包装模数等提出了标准建议。解决标准化问题的同时,日本政府还大力推进信息化进程,开发出智能交通系统,为物流业提供高效、安全的道路环境。

(三)政府扶持和引导物流业的发展

日本政府对物流业发展的影响最早在工业化初期对海运业的扶植中可见一斑。1949年,日本政府成立运输省,主管海陆空运输行政管理,其行政职能几乎涵盖整个物流业。1984年日本运输省增设运输政策局和地域交通管制局,运输省的主要职能转变为政策的研究和制定。日本政府还大力促进物流业行业协会的建设,通过物流行业协会对物流行业进行引导和管理。在法律法规方面,20世纪七八十年代先后颁布了《仓库业法》《道路运输法》等。1990年代颁布了《物流综合效率化法》和《物流法》。此外,《民法》和《商法》也有明确条款规范物流业。在相关政策方面,1973年出台了《大规模物流基地的合理配置构想》,1995年提出《物流据点整体状态的规划设计》,1996年《物流基地的整备目标》被颁布。1997年4月,《综合物流施策大纲》出台。2001年7月,《新综合物流施策大纲》在原有大纲基础上更加完善。两个大纲进一步促进了日本物流业的健康发展。

表2 日本工业化演进与物流业发展的阶段性特征

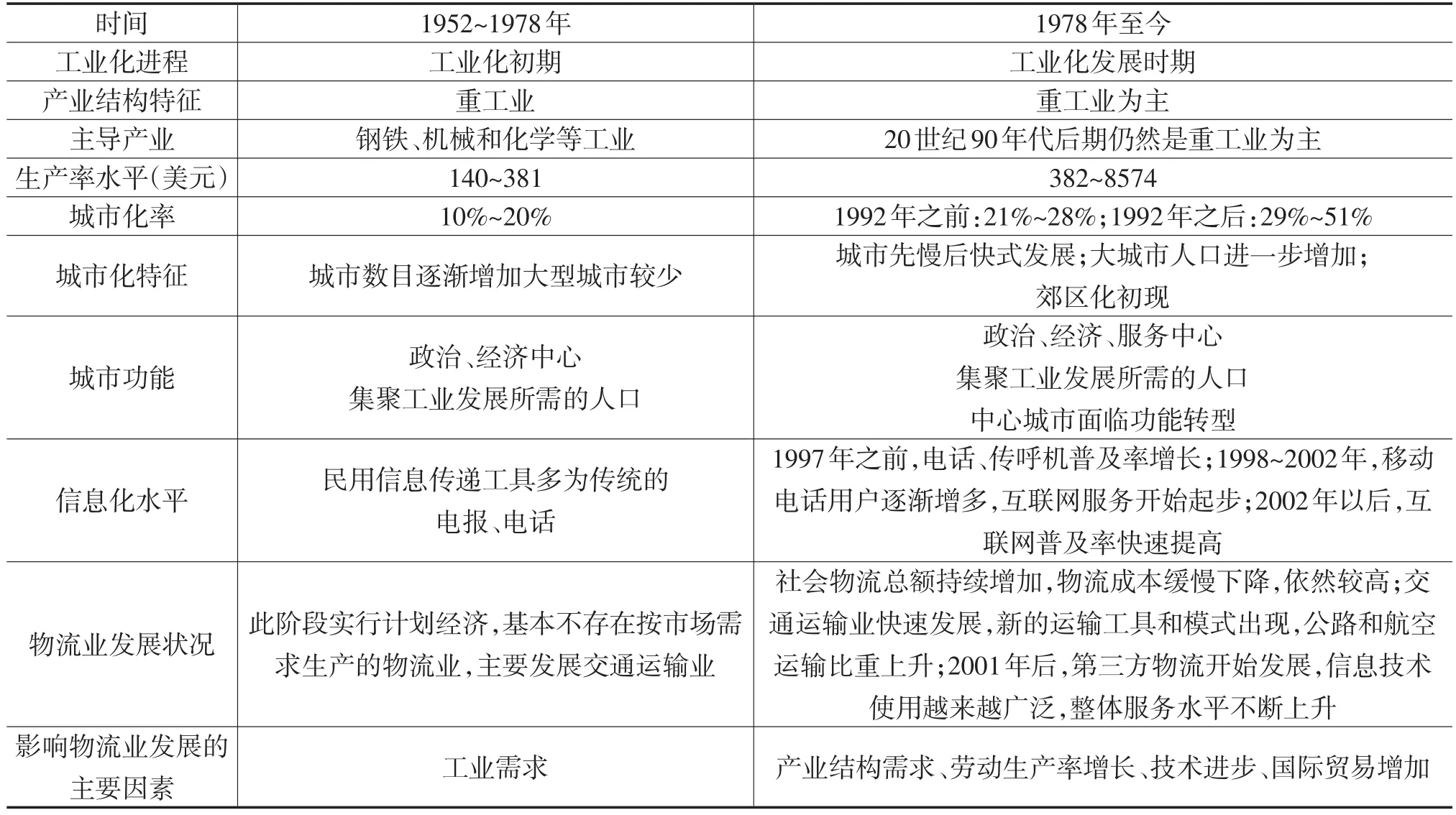

五、我国工业化演进对物流业发展的影响

新中国成立之初,由于战争的原因,生产力遭到极大的破坏。在经历了三年的经济恢复时期之后,中国从1952年开始进行大规模的经济建设。新中国的工业化大致可以改革开放政策的实行划分为两个时期:一是重工业化主导型产业形成发展期,从1952年到1978年;二是1978年以后的产业结构逐步合理期。参照前面美国和日本的总结逻辑,在此整理出中国工业化演进与物流业发展的阶段性特征,如下页表3所示。

(一)产业结构是影响中国物流业发展的主要因素

新中国成立初期,产业结构以农业为主;1952年开始,产业结构开始侧重于工业。改革开放后,中国更是以低廉劳动力吸引外资建厂,工业特别是制造业的增长尤为迅速。加入WTO后,中国“制造大国”地位日益凸显。物流业作为中间投入部门,在制造业的快速发展中起到重要作用。随着工业化进程的推进,来自制造业的需求更是占到了物流业总需求的绝大份额,这在近年中国社会物流总额构成中体现明显。中国社会物流总成本占GDP的比重较其他国家高,产业结构以工业为主也是主要原因。同时,随着先进制造业的发展,更多先进的技术装备和智能设施的出现,给物流业的高层次、系统化、柔性化发展提供了更为有利的条件。

(二)城市化进程推动物流业质的发展

新中国成立初期,在经济恢复与大规模工业建设过程中,大批农业劳动力转移到工业部门,城市人口比重随之增大。1978年以后,城市化进程发展更快[6]。1992年计划经济向市场经济的转变,城乡、区域和国内、国际的互动不断增强。随着城市人口进一步聚集,城市内交通压力增大,新型交通设施建设开始发展,如立交桥、地铁等。在空间方面,大型城市增多,特大城市出现,对中心城区和郊区的交通需求越来越多,此时高速公路、城际列车、轻轨、高铁等开始发展。城市化通过提升便捷的交通通信和信息网络条件,大大提高了交易的效率[7],促进了物流业的整体发展。另一方面,城市化发展使人们工资收入提高,闲暇时间增多,多种休闲方式需求增强,自驾游、出国游、网络购物逐渐增多,这就要求交通行业、快递行业等提供更多及更高水平的服务,从而刺激促进了现代物流业的发展。

(三)信息化是现代物流业发展的关键支持

从企业层面看,计算机网络、机电一体化、语音识别、全球定位系统、电子交换数据、管理信息系统等技术的使用逐渐增多,对物流中心与用户的沟通和协作起到重要支持作用,在一定程度上提高了客户的满意度。然而,中国物流业的高级化发展需要更多更先进、更系统、更具柔性和协同性的技术装备和信息平台,如交通、邮政、食品药品监管等一批电子政务系统,货运电子商务平台,快递安监平台,物流公共信息平台等。随着RFID技术、GPS车载终端和物联网在越来越多领域应用,信息化对中国物流业的促进愈发显著[8]。

表3 中国工业化演进与物流业发展的阶段性特征

六、结论与启示

从美、日、中三国的经验研究来看,在工业化的演进中,农业向工业转化进而向服务业转化,既有结构的转变,亦有总量的变化,还会在空间上产生差异,在信息技术应用上也有很大不同。结构的转变主要通过产业结构的演变,将生产要素从低生产率部门向高生产率部门转移,从而平衡要素在不同部门的生产率来实现;总量的增长主要通过科学技术的发展,首先提高部门生产率,进而促进整个经济效率水平的提高而实现;空间的变化主要通过城市化的扩展,形成对多种生产要素的集聚,并由城市文明的传播而实现;信息技术的提升则主要通过生产过程中的具体应用,降低交易成本来实现。结构、总量、空间和信息技术的变化既是工业化实现的原因,亦是工业化实现的结果。而政府政策也是不断演变从而影响宏观制度环境。这里所发生的每一个转变都对物流业的形成和发展产生影响。因此,工业化演进对物流业影响的路径包括产业结构的演进、劳动生产率的提升、城市化的扩展、信息技术的提升和政府政策的演变,它们分别通过发挥结构效应、总量效应、空间效应、技术效应和制度效应来实施对物流业的影响。劳动生产率从总量上影响着物流业的全面与持续改善,成为物流业发展的基本决定力;产业结构通过产业的优化与升级影响着物流需求的变化层次,成为物流业发展的推动力;城市化通过集聚经济、环境支持等对物流业各行业产生综合性影响,成为物流业发展的引导力;信息技术通过有效简化供应链的复杂性,减少交易中出现的不确定性,提升物流业效率[9],成为物流业发展的加速器;政府政策通过对应的制度调整对物流业发展影响甚大,成为物流业健康发展的保障力。各个国家应认清所处的工业化发展阶段,在不同时期发挥对应重点因素对物流业发展的正向影响,并对物流业发展进行合理定位,不宜照搬发达国家经验。我国现阶段可重点提升物流等高端生产性服务业比重,反哺工业,提高工业生产效率,助推制造业攀升全球价值链的高端[10]。

[1]Gooley T B.Mass Customization:How Logistics Makes It Happen[J].Logistics Management&Distribution Report,1998,(4):49—54.

[2]Regan A C,Song J.An Industry in Transition:Third Party Logisticsin the Information Age:Transportation Research Board 80th Annual Meeting[Z].Washington DC,2001.

[3]魏国辰,杨莉.物流企业持续成长模型研究[J].商业研究,2013,(7):122—127.

[4]宋华,贾景姿.全球供应链模型构建及相关研究述评[J].商业研究,2014,(2):170—177.

[5]许永璋.世界近代工业革命[M].沈阳:辽宁人民出版社,1985.

[6]王延中.论工业化与城市化的协调发展[J].学术界,2012,(4):70—84.

[7]郝爱民.农业生产性服务业外溢效应和溢出渠道研究[J].中南财经政法大学学报,2013,(6):51—59.

[8]何黎明.物流业发展回顾与展望[J].宏观经济管理,2013,(5):18—21.

[9]Gunasekaran,A.,E.W.T.Ngai.Information Systems in Supply Chain Integration and Management[J].European Journal of Operational Research,2014,(159):269—295.

[10]张成,郭炳南,于同申.工业增加值能耗的改进空间及实现路径研究[J].中南财经政法大学学报,2013,(5):80—87.