从《飘》汉译看翻译主体审美介入

庞学通,刘书梅

(安徽建筑大学 外国语学院,安徽 合肥 230022)

从《飘》汉译看翻译主体审美介入

庞学通,刘书梅

(安徽建筑大学 外国语学院,安徽 合肥 230022)

文学翻译中,审美主体介入主要涉及译者的审美介入和目的语读者的审美介入。从《飘》的两个汉译本看,译者和读者的审美介入都影响了译本的最终产生,因此,对这些要素的考量有助于分析两译本的差异,并对这些差异从宏观层面进行动态客观的评价。

审美介入;翻译主体;《飘》

翻译研究的“文化转向”以来,翻译主体尤其是译者主体在翻译过程中的重要地位得到一步步的彰显。翻译学与其他学科的交叉研究,如翻译的心理学理论,翻译的美学理论,翻译的交际学理论等都结合翻译实践,从不同角度阐述译者不再是“隐形人”“翻译机”等,而是对翻译结果即译本的产出产生重要影响的主体。同时,“主体间性”理论进一步指出,译者是翻译过程中最重要的主体,但是原作者及译文读者同样是翻译过程的重要参与者。读者对译者译本的选择、译者翻译策略的选择等都产生重要影响,甚至决定了译者的这些选择。下文在对比分析《飘》在不同时期的汉译本,即傅东华先生1940年翻译的译本和李美华女士2010年出版的译本,在此基础上阐述翻译过程中译者主体和读者主体的审美介入,并从这一角度阐述两译本之间的差异。

一、文学翻译的创造性

审美参与理论是美国美学家阿诺德·伯林特(Arnold Berleant)于上个世纪90年代提出的,在其代表作《艺术与介入》中阐述的“审美介入”(aesthetic engagement)的概念成为其理论基点。伯林特提出这个概念主要是“为了挑战18世纪以来的审美无利害传统,摒弃二元论,强调积极的融入以及主客体的互动、交融及在此基础上形成的整体”,他认为“知觉经验是美学的中心。它是理论的起点,欣赏的终点”[1]。由于审美经验是独一无二而又具体的,同时审美介入是欣赏性的经验,杂糅了个人的、指向对象的或情境的要素,因此与卡尔松主张艺术审美是“静观”,自然审美才是动态的“介入”不同,伯林特的“审美介入”将艺术审美和自然审美均纳入到“介入”的范畴。在伯林特的倡导下,“介入”而不是“旁观”的审美态度,已逐渐成为当代美学发展的一种主导性潮流。按照伯林特的观点,在艺术审美中,审美主体的审美经验起到重要作用。由于艺术创作活动必然涉及艺术审美,因此审美经验在创作中的影响不容忽视。

毋庸置疑,文学创作是一种艺术创作活动,而文学作品的翻译是创作吗?就翻译到底是科学还是艺术的问题,谭载喜认为翻译活动本身是一门技术或技巧,而由于这些技巧在翻译过程中需要加以创造性的发挥,因此翻译又是艺术;作为研究翻译的科学,翻译学才是一门科学。[2]那么在文学翻译中,原作既然是由作者创作而来,承载了文学价值,译者要在另一语言中再现原作的文学价值,有时甚至实现译作的文学价值,可见,翻译过程中译者必须发挥创造性的作用。茅盾曾经指出,“文学的翻译是用另一种语言,把原作的艺术意境传达出来,使读者在读译文的时候能够像原作时一样得到启发、感动和美的感受。”[3]译者发挥创造性的作用,使原作在另一种语言、另一种文化中再生。然而,译者的创作毕竟不同于原作的创作,译者作为一个有思想有灵魂的存在,不论其自觉不自觉,其自身的审美经验都会影响翻译过程;同时,译者在翻译过程中必然考虑目标读者群的需要,于是,读者主体的审美需求也会通过译者的作用影响翻译过程。在文学翻译的创作过程中,译者不是“静观”,即不是“隐形”,而是以审美“前结构”积极“介入”到翻译过程。

就《飘》的两个译本的翻译过程来说,傅东华的译本产生于20世纪40年代,而李美华的译本成于21世纪初,在过了近70年的时间跨度后无论是译者本身还是译文读者的审美倾向都发生了巨大变化,刘宓庆在《当代翻译理论》中曾指出:“翻译的多样性产生于译者的不同素质和对原文不同的审美感应及智能差。”[4]。此外译者带着不同的翻译目的审美介入翻译,并由此采取不同的翻译策略。因此两译本中,翻译主体的审美介入必然会带来译本的差异。

二、《飘》两译本翻译主体的审美介入

仅凭唯一一部小说就在文坛享有一席之地的作家恐怕除了美国女作家玛格丽特·米切尔外绝无仅有了。1936年,她出版了历经十年创作而成Gone with thewind,作品一经出版便在美国创下了一天销售五万册的销售奇迹,到50年代就被翻译成40个国家的30多种语言。最早被译成中文是傅东华的译本,题为《飘》,在1940年着手翻译,1943年在上海出版,此后又出现了不同的节译本。截至目前,《飘》的全译本至少有八种,除了陈良廷译本中书名为《乱世佳人》外,其他译本基本都译为《飘》,其中包括2010年译林出版社出版的由厦门大学李美华翻译的译本。下文中笔者从翻译主体的审美介入来考量傅译本和李译本的差异。

1.译者的显性审美介入。受传统翻译一元标准的制约,译者在翻译过程中的主体地位曾被长期遮蔽。然而,随着翻译研究的深入发展,译学界逐渐认识到翻译不仅仅是一种语言转换活动,也是一种文化交流活动,译者的主体作用不能也不应该被遮蔽。尤其是翻译的“文化转向”以来,不同流派的翻译研究从各自视角彰显了译者的主体作用。英国著名翻译理论家乔治·斯坦纳将翻译的程序分为四个步骤:信赖;侵入;吸收;补偿。显然,在这四个步骤中译者都发挥着重要作用。

译者在着手翻译时,他的大脑不可能是一块“白板”,相反,译者已经历史地客观地形成了审美结构。译者的审美经验会积极参与到对原文本的解读和译本的创作中去。方梦之曾经这样定义审美经验:“指经过感知、想象、情感、理解等多种心理功能共同活动而产生的审美愉快。”他同时指出,“在人们从事艺术欣赏时,以往的审美经验总要参与现实的、具体的美感活动中,以激发丰富的想象,产生创造性的心理。人们的审美经验为审美活动提供了必要条件和基础。”[5]可以说,审美经验既是历史的,又是能动的。具体到《飘》的两个译本的翻译过程中,译者的翻译目的和翻译策略的选择都是审美经验在译本中的投射。

译者的翻译目的通常是经过译者的主观意识而融注于译本中隐在的东西,一般很难在译本中直接反映出。然而,翻译目的的形成往往与译者自身文化和历史文化语境相关,后继研究或者可以从译本序言、译者其他译作、译者传记的客观材料中印证译者的翻译目的。傅东华在其译序中介绍了他翻译《飘》的背景。当时译者已经有意辍笔,从此不再翻译,原因在于“这种工作究属机械”[6],然而40年代夏初,由原作改编的电影《乱世佳人》在上海风靡一时,万人空巷,原作的翻印本也在读者中竞相传阅,于是他的朋友就怂恿他进行翻译,但是傅东华当时觉得时髦的书未必就是好书,所以迟疑不觉,直到涉猎了书的内容,才对原作做出这样的评价“虽不能和古代的名作等量齐观,却也断不是那种低级趣味的时髦小说可比—它的风行不是没有理由的,它确实还值得一译。”[6]加上朋友又告诉他日本已经有译本问世,“我就发了一股傻劲,把事情决定下来——他们有,我们怎么能没有?”由此可见译者翻译原作主要出于以下两个目的:一、按照他的审美经验判断,原作尚有些价值一译;二、日本已经有译本,考量当时译者所处的1940年的社会政治环境,译者的选择便有民族感情的要素了。然而,译者对原作的评价与原作在国际文学界的地位似有出入。原作曾在1937年获得普利策奖,并在全世界迅速风靡起来,这样的反响不仅是由于其中刻画的鲜明的人物形象,以及主人公的爱情故事,而且因为原作对南北战争期间南方的“生存”主题的阐释,对南方生活的史诗般的描写,是对一个时代“随风而去”对人们生活影响的刻画。这些重要价值是傅东华在翻译过程中没有明确强调的。比较而言,从李美华的译序中可见译者对原作的审美经验与傅东华不同,李美华这样评价原作“小说成了一本举足轻重的世界名著,魅力经久不衰。”[7]“郝思嘉不畏困难、面对现实的精神和勇气也正是小说历经一个多世纪而魅力仍经久不衰的原因”“面对现实、克服困难这一信条不仅适用于大萧条时期,而且适用于任何年代。”[7]由此可见,李美华的翻译目的中包括向中国读者译介这样一部世界名著,并宣扬主人公面对困难,坚强不屈的精神。基于不同的翻译目的,译者的审美介入必将对翻译产生重要影响,而在翻译过程中,这样的介入具体体现在不同翻译策略的选择上,包括省译与否以及归化方法的运用。

与李译本比较而言,傅译本省译部分较多,译者在译序中也说“还有一些冗长的描写和心理的分析,觉得它跟情节发展没有多大关系......那我就老实不客气地将它整段删节了”。[6]而李美华作为一个主要研究领域美国小说及美国女性文学的女性译者,又出于译介一部文学名著的翻译态度,其译本中省译的策略用的相对较少。例如小说第三章对思嘉母亲埃伦的性格刻画,作者曾经用了三段的篇幅描写埃伦经常在暗夜中起身为黑人或者穷苦白人看病,为了不吵醒思嘉的父亲,她还会蹑手蹑脚,并嘱咐其他人不要吵醒自己的丈夫。无疑,通过这样的刻画,作者旨在彰显埃伦的善良体贴,也从侧面展现对思嘉性格中优点的一面的渲染,李美华在译本中尽量地保留了这样的刻画,也是为了佐证译者对思嘉“负责任”“善良的一面”的评价,但是在傅东华的译本中,三段文字只用了草草的两句话表述埃伦为病人看病的行为。这与傅将原作看作爱情小说,因而认定对埃伦的这段描写与故事情节关系不大不无关系。

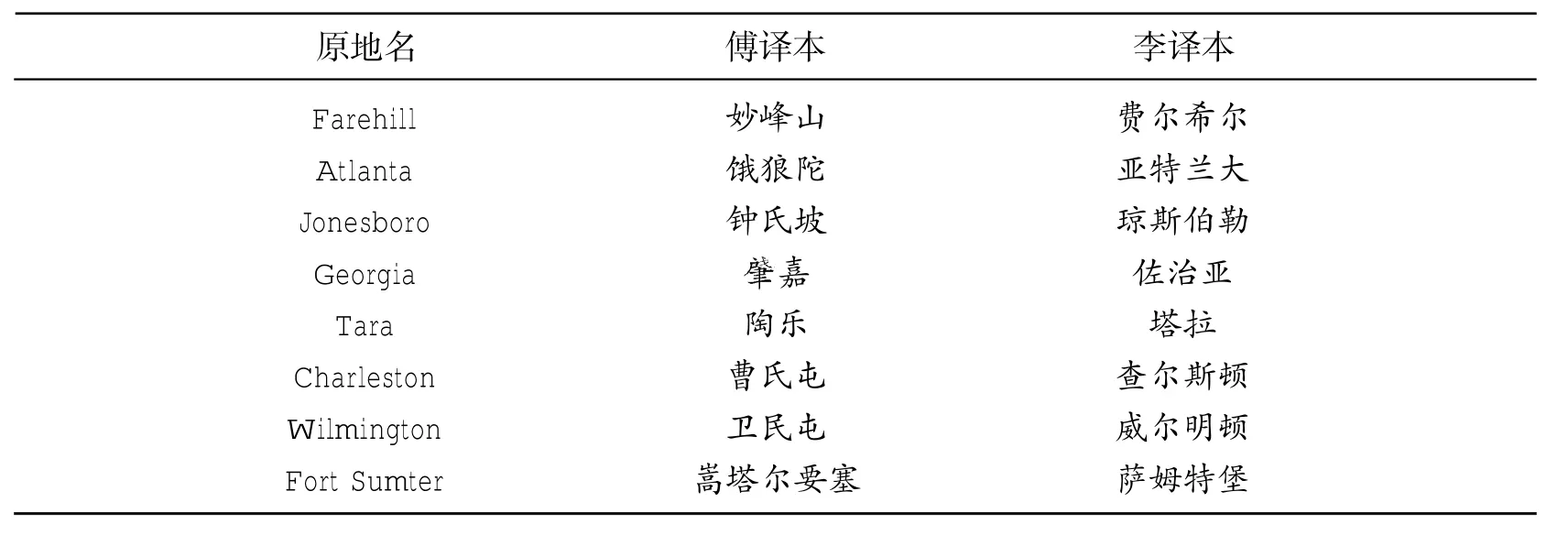

就归化的翻译方法而言,归化和异化并非翻译策略的两级,而只代表译者的翻译倾向。对比两个译本,可以发现傅译本中归化的倾向更为明显,这同样在其译序中有所阐述:“即如人名地名,我现在都把它们中国化了.......”[6]。比较而言,李美华译本出版时中国已经经历过近三十年的改革开放,国人对异域文化的了解更为深入,因此李译本相对而言保留了更多的“洋气”。就人名地名的翻译而言,虽然李译本中有部分与傅译本中一致,但是尤其是地名,大部分还是采用了音译的方法,保留了原作的特点。(见表1)

表1 傅译本与李译本地名翻译比较

通过以上对两个译本的对比分析可见,译者的审美体验影响译者的翻译目的,并最终经由译者翻译策略的折射介入到翻译过程,一定程度上导致了译本间的差异。

2.目的语读者的隐性审美介入。伊瑟尔认为:“文学作品实际上存在着两个极,即艺术极和审美极。艺术极是作者的本义,审美极是由读者来完成的一种实现。”[8]那么在文学翻译中,从广义上说,及至目的语读者阅读鉴赏了译作,翻译过程才算真正完成。无疑,在《飘》的两个译本中,译者的目标读者群都介入了译者的翻译活动,只不过这种介入是通过译者完成的,相比较译者的积极显性的介入而言,目的语读者的介入是一种隐性介入。

如上文所言,傅东华着手翻译前,原作改编的电影风靡一时,备受好评,原作重印本也在读者中引起很大反响。也就是,按照当时的读者接受来看,译作将会有大量的读者群,但是时值1940年的上海,普通读者的英语水平有限,对原作中承载的社会历史文化亦知之甚少。据1933年《文学》第3卷第1号刊登的文章《本刊翻译专号读者批评的统计》,结果发现,读者的要求不外乎两种,一是至少看得懂,二是要读了有所得。[9]这正说明傅东华翻译的那个年代,读者对译作的要求首先在于使不了解原语的读者能够看懂,其次是能对异域文化有所了解。傅也曾经这样揣摩过读者心理“译这样的书,与译Classics究竟两样,如果一定要字真句确地译,恐怕读起来反而沉闷”“(冗长的描写和心理的分析)......要使读者厌倦的”“即如人名地名,我现在都把它们中国化了,无非要替读者省一点力气”。[6]

到了现代,在崭新的历史文化环境中,随着中国日益开明与开放,与世界的交流日益频繁深入,译作的目标读者群也相应发生了根本的变化。如李美华所言,《飘》的读者群是一代接一代的,毋庸置疑,其翻译的目的是为了适应新时代目标读者群的需要。随着中国英语教育的普及与深入,读者的英语语言文化水平都有所提高,英美文学文化已经成为国人研究的重要领域,此时的读者,已经不仅仅满足于猎取小说故事情节,更期待更多的了解小说所描写的社会历史现实及小说所揭示的主题。在这样的背景下,李译补充了傅译中省略的描写,也更多的采用了异化的方法,再现原作中描绘的生活,向读者更好地展示了作者刻画的那个时代。

因此,目的语读者的期待,包括他们的审美经验,通过译者介入到翻译过程,最终影响了译者翻译策略的选择。

以上对比分析了《飘》不同时期的汉译本中翻译主体的审美介入。可以看到翻译主体,包括译者主体和读者主体不可避免地介入到翻译过程,影响翻译文化交流功能的发挥。由此,从译者和目的语读者以审美体验介入翻译过程看,对译本的研究评价不能也不应该仅仅从语言层面的“忠实”与否进行静态的判断,而应把翻译动态过程纳入考量范畴,从而对译作进行多层面多角度的动态地进行分析与评价。◆

[1]钱媛媛.审美介入:一种新的美学精神——访国际美学协会前主席阿诺德·贝林特教授[J].哲学动态,2010,(7):101-104.

[2]谭载喜.翻译学[M].武汉:湖北教育出版社,2005.

[3]茅盾.为发展文学翻译事业和提高翻译质量而奋斗[A].译研究论文集[C].北京:外语教学与研究出版社,1984.

[4]刘宓庆.当代翻译理论[M].北京:中国对外翻译出版公司,1999.

[5]方梦之.译学词典[Z].上海:上海外语教育出版社,2004.

[6]Margaret Mitchell.飘(傅东华,译)[M].杭州:浙江文艺出版社,2008.

[7]Margaret Mitchell.飘(李美华,译)[M].南京:译林出版社,2010.

[8]W.Iser.The Act of Reading:A Theory of Aesthetic Response. [M].Baltimore:the Johns Hopkins University Press,1978.

[9]马以鑫.接受美学新论[M].上海:学林出版社,1998.

Aesthetic Engagement of Translation Subject from Gone with the Wind

Pang Xuetong&Liu Shumei

(Anhui Jianzhu University,Hefei Anhui,230022)

In literary translation, the engagement of aesthetic subjects mainly involves the aesthetic engagement of the translator and the engagement of target reader.After the two versions of Gone with the Wind translated on differenthistorical phases have been compared,itmay be seen that the aesthetic engagementof both the translators and target readers has deep influence on the production of two versions.Therefore,study on their aesthetic engagement may help to analyze the causes of differences in the two versions and shed light on a comprehensiveand dynamic commenton differencesbetween differentversions.

aesthetic engagement,translation subject,Gone with theWind

H15

A

1674-0416(2015)04-0111-04

[责任编辑:王靖宇]

2015-06-15

庞学通,男,1980年生,安徽庐江人,讲师,文学硕士;刘书梅,女,1982年生,安徽淮北人,讲师,文学硕士。