韩国资产负债表衰退与破刚兑

王涵 唐跃 黄伟平

编者按:近期国内信用事件频发,企业盈利下滑、银行惜贷,市场对打破刚兑预期上升。对比海外经验,许多国家在经济发展初期也曾出现过国家信用兜底,为完成原始资本积累发挥至关重要作用。但随着风险累积,国家信用背书导致资源配置效率下降,打破刚兑能很好地释放风险,特别是有利于债券市场的发展。韩国为典型例子,在较长的发展阶段企业享受政府的信用背书。从20世纪60年代以来,韩国共经历四次危机,其中1997年亚洲金融危机几乎摧毁其金融体系。那么亚洲金融危机后韩国进行了哪些“蜕变”、原因是什么?在经历“97蜕变”后,韩国债券市场为何迎来了波澜壮阔的发展? 本文以韩国为例,分析危机中政府信用背书与资产负债表衰退如何?以及打破刚兑后经济的发展态势,以供我国参考。

第一次危机:国家为“出口导向产业政策”信用背书

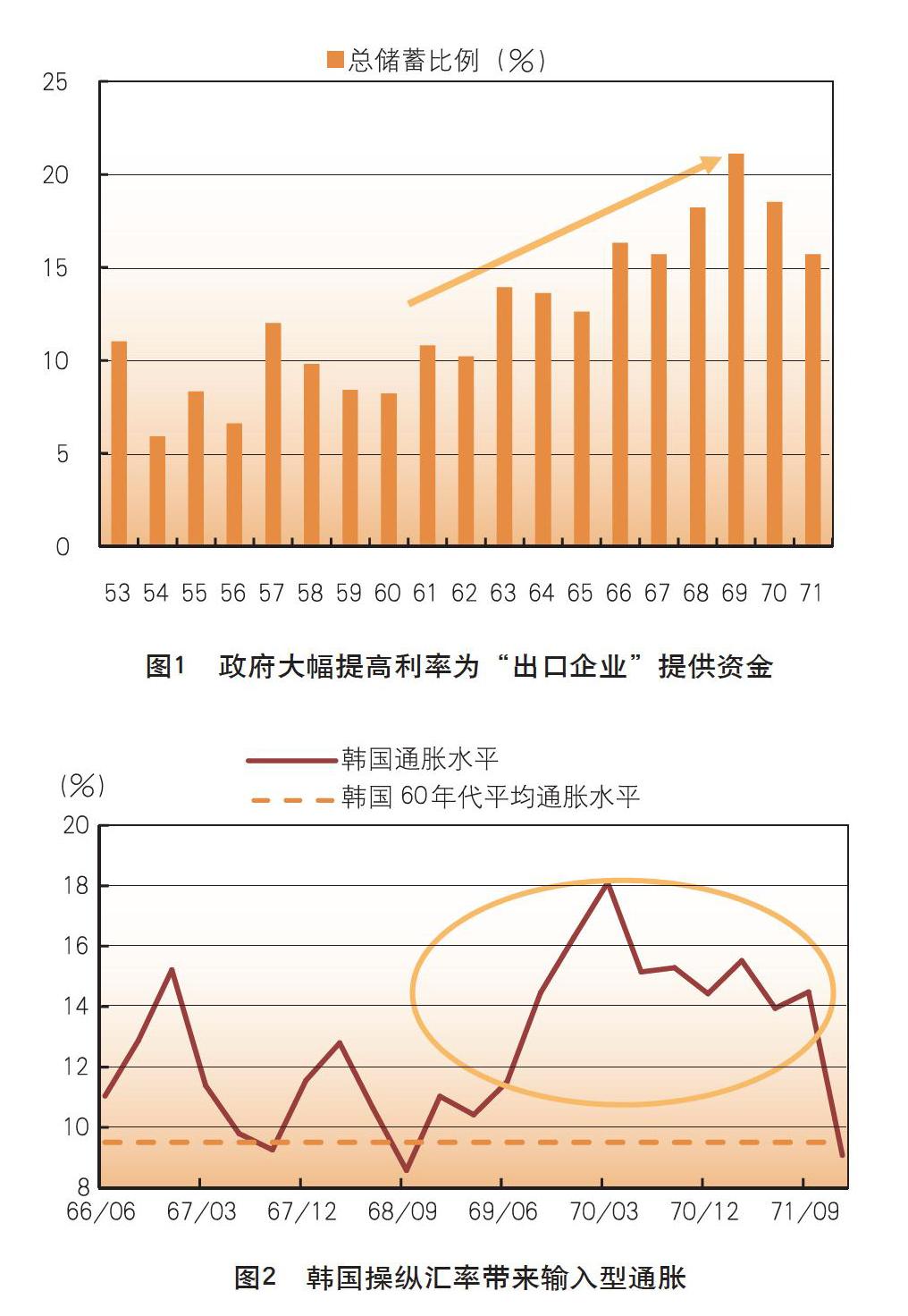

危机前,国家信用背书、金融资源集中为出口战略服务。韩国20世纪六七十年代,“经济第一、增长第一、出口第一”的外向型经济发展战略成为国策,商业银行收归国有,国家信用和金融资源服务于出口战略。1961年,通过军事政变上台的朴正熙怀抱着建立繁荣国家的梦想开启了经济振兴之旅,实施以“经济第一、增长第一、出口第一”为目标的外向型经济发展战略。为了更好地为出口企业融资,韩国政府主要做了三个重大决定:(1)把商业银行收归国有,利率进行管制,通过提高利率将私人部门的资金吸引至银行。个人储蓄与GDP比值由20世纪60年代的1%~2%提升至20世纪70年代的7%,全国总储蓄比率从14%提升至23.1%(图1)。(2)政府操縱汇率,以促进韩国出口。战后的韩国为了在资金严重匮乏的情况下迅速恢复和发展国民经济,韩国在1964年之前实行了严格的外汇管制,包括进口配额制度和固定汇率制度。1965年朴正熙上台后,开始实施“单一浮动汇率制”,韩国央行通过发行“外汇交易证制度(foreign exchange certificate,FEC)”对外汇交易规模和汇率进行管制。为了配合国家“出口导向”战略,政府频繁操纵汇率,以大幅压低韩元汇率来促进国内出口。(3)以国家信用为出口企业和企业外债提供背书担保。为了吸引外资流入和鼓励企业积极出口,朴正熙政府以国家信用为私营企业的外债偿付提供全额信用担保,并根据出口企业的业绩表现,给出口业绩表现优异的企业提供低息信用担保,国家把商业银行收归国有显然为国家信用背书“出口导向产业政策”提供了便利。

过度投资导致资产负债表衰退。出口导向产业政策实施后,政府以国家信用为出口企业背书的后果是银行过度借贷、企业过度举债和过度投资,随着韩元被长期压低带来的国内通胀飙升,政府开始严控信贷增长,进而导致企业和银行资产负债表双双衰退。

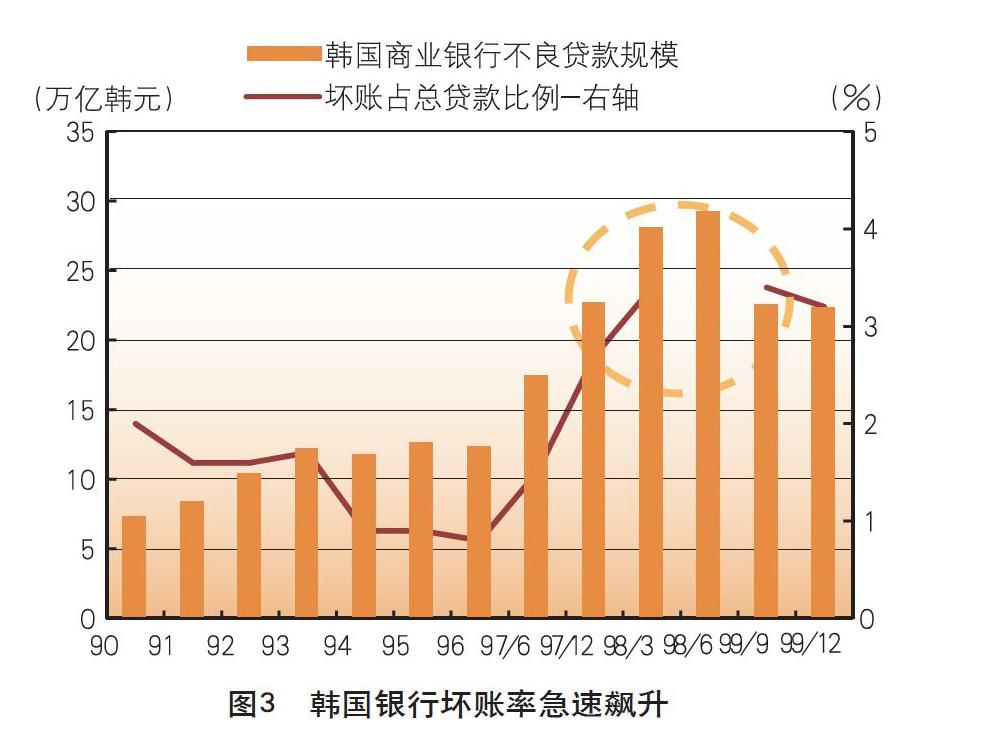

韩国外债从1965年的2.06亿美元(占GNP6.9%)迅速攀升至1970年的22.8亿美元(占GNP23.7%),制造业部门的杠杆率也同期从92.7%猛增至328.4%。同时,在人为长期压低韩元汇率后,韩国的国内通胀开始飙升(图2),政府开始严控信贷增速,韩国出口增速迅速由1968年的42%滑落至1971年的28%。

在信贷收缩背景下,企业为了生存纷纷开始求助于场外融资,1970年场外拆借利率已飙升至50%,远高于正规渠道的24%。信贷收缩、场外融资成本高企和出口增速同步收窄使得外贸易企业资产负债表快速恶化,韩国企业净利率从1965年的7.9%滑落至1970年的3.3%,偿债能力大幅被削弱,商业银行随“坏账”的飙升快速步入资产负债表衰退。

政府信用兜底,为资产负债表衰退埋单。在企业和银行资产负债表双双衰退后,政府开启加杠杆,国家信用对企业进行兜底,但这为下一轮韩国金融危机埋下种子。

出口企业和商业银行的“资产负债表衰退”正好发生于韩国的第二个五年计划时期,起初压低信贷增速的政策失误使得经济增速难以达到预设目标,市场预期的国家兜底如期而至。1972年下半年,韩国政府开启加杠杆,同年财政赤字环比上涨263%,达到2千亿韩元,并通过展期企业贷款和优惠利率的方式解救深陷财务危机的企业,所有的场外贷款全部被展期至5年,利率上限为16%。

虽然政府加杠杆帮助深陷困境的出口企业和商业银行暂时度过了难关,但国家信用背书企业加大了企业的道德风险,银行的过度信贷、企业的过度借贷和过度投资现象仍然普遍存在,银行坏账率也一直维持在3.2%左右,显著高于2%的国际警戒线,韩国经济的脆弱性并没有因为此次危机而下降,反而表现得更加脆弱。

第二次危机:国家为“重点行业”信用背书

韩国经济增长模式调整为 “出口导向和进口替代”相结合。韩国经济在20世纪70年代初期开始放缓,国内规模化资本和先进生产技术匮乏。为了获得高速增长的经济,韩国政府决定打开国门,将经济增长模式调整为出口导向和进口替代相配合的方式。

进入第三个五年计划(1972~1976年)后,韩国政府产业培育重点转向“重化学工业(Heavy Chemical Industry)”。但韩国的要素禀赋与重化学工业的“投资规模大、技术含量和投资风险高”属性并不匹配,这决定了韩国对石油等海外能源具有较高的依存度,也加剧了“重化学工业”的脆弱性。同时,由于韩国市场经济和直接融资渠道不完善,政府“理所当然”地成了产业引导和主要投资人。

输入型通胀严重削弱韩企资产负债表,商业银行再次面临资产负债表衰退。在完成第三和四个五年计划后,重化工行业在韩国国民经济中的占比得到快速提升,韩国经济对外资源(尤其是石油)的依赖性逐渐增强。第二次石油危机爆发以后,原油进口价格从1979年的17.96美元/桶飙升至1980年的30.92美元/桶。

重点产业对石油产品的刚需使得进口成本大幅攀升,1979年韩国国内能源价格环比上升61%,1980年涨幅飙升至78.2%,韩国贸易条件急剧恶化,1979年贸易赤字高达52亿美元,较1978年上升134%。由于受到世界经济增长疲软带来的需求下滑影响,1980年韩国出口增速逐渐放缓到10%,远低于前期水平。

进口成本飙升、外部需求萎靡和贸易条件大幅恶化快速地侵蚀了“重化工行业”出口企业的利润表和现金流。由于政府采用信贷配给方式扶植重化工产业,外部冲击导致银行呆坏账规模陡增,又加之重化工业投资规模巨大,银行对重化工展期的能力已经减弱,商业银行受累于在这些重化工行业的过度借贷和偿债能力恶化而再次面临资产负债表衰退。

国家信用为企业再次兜底,但这一次银行资产负债表衰退程度有了大幅加深。第二次石油危机期间,韩国政府采取的兜底行为与1970年初的债务危机具有相似之处——政府擔保、展期出口部门银行贷款和下调贷款利率。但与上一次危机不同的是,随着韩国经济的发展,信贷规模开始大幅上升,石油价格的飙升在严重冲击重化工行业的同时,商业银行的资产负债表衰退程度显著大于上一次危机。银行的坏账率迅速从20世纪70年代初的3%迅速攀升至80年代初的7%以上,韩国金融体系和实体经济的脆弱性进一步得到加强。

第三次危机:政府力不从心,打破刚兑为必然选择

财阀集团消耗了大量银行资源,为给打破刚兑埋下伏笔。在实施了近30年的出口导向发展战略过程中,韩国一直将私营企业作为出口主力,并为之制订相应的产业政策,提供出口补贴、低息信贷等一揽子优惠鼓励措施。韩国的一些企业及时抓住机会, 迅速崛起为财阀。这些财阀由于规模庞大,左右着国家的经济、就业和社会生活的方方面面,表现出显著的“大而不能倒”特性。由于享受着国家信用背书,这些财阀企业也是韩国银行贷款的主要流入地,但由于垄断优势降低了这些企业的创新激励,财阀企业往往表现出效率极其低下的特征。

韩国财阀在30年左右的时间里规模急剧膨胀,投资率从1963年的13.5%上升到20世纪70年代末的30%以上,1995年达到37.5%。财阀的资金来源并非源自利润积累和股票发行,而主要依靠银行贷款。因此,韩国财阀的资本负债率畸高。1996年,韩国企业的平均净资产负债率为335%,财阀集团则为449%,远高于发达国家的一般水平。据韩国公平交易委员会1998年10月数据,截至1998年3月底,韩国前30大企业集团的负债金额高达375兆4000亿韩元,平均净资产负债率高达522.1% 。

财阀企业债台高筑导致银行坏账飙升,银行资产负债表开始塌陷。从1996年开始,韩国银行受经济环境影响,有三大特征:(1)坏账规模大幅攀升。随着财富资产负债率大幅攀升,银行坏账率开始飙升,银行资产负债表扩张能力受到严重削弱,进一步加剧了企业的信贷收缩,大批企业接连倒闭,韩国银行坏账规模加速上升。(2)大量持有国外股权类资产。韩国政府在1997年取消国内投资者购买外国股票的限制之后,韩国银行大力配置海外股权资产,但相应的风险监管措施却未及时跟进。1997年10月,随着香港股票市场崩盘,韩国银行持有的国外证券类资产大幅下跌。(3)国内外利差促使银行举借短期债务套利。在金融危机之前,由于受到金融自由化的影响,国内利率高企,银行大量从国外部门以低利率举借外债。从国际清算银行统计数据来看,危机前韩国外债形式呈现出两大特点:债务久期集中在1年期以内,且以外资银行贷款作为主要贷款源。

政府兜底有心无力,打破刚兑为必然选择。危机后,为了能够提振市场信心,韩国政府虽然公布了一系列救市措施,包括提供流动性,对问题贷款展期、为国内金融机构外债提供担保,但危机蔓延速度远超过政府预期,短期的救助也难以帮助银行解决财阀集团产生的天量坏账。

由于“财阀坏账引发商业银行资产负债表扩张无力,信贷收缩反过来加速财阀企业资产负债表恶化,进一步再引发商业银行资产负债表塌陷”,无论是天量的企业负债还是商业银行天量的坏账,韩国政府都无力再为之兜底(图3)。与前两次危机不同的是,韩国在亚洲金融危机期间已经打开了资本账户。如果此时政府选择扩张赤字规模,开动印钞机,则会进一步加剧韩元贬值压力,这会进一步加大韩国的海外债务压力。因此,韩国政府已经对“以国家信用为企业和银行兜底”显得力不从心,打破刚兑为必然选择。

打破刚兑与债市腾飞相得益彰,资产负债表改善

亚洲金融危机后,韩国重建金融秩序,大力发展债券市场。在接受IMF救助的同时,韩国政府接受了一系列金融改革政策分别包括:(1)重整金融机构体系。韩国政府成立了专门机构,负责金融机构重整的监督、评估工作,并注入大量公共资金,改善银行资产质量。(2)进行金融法制再造。韩国政府通过设立金融监督委员会,由其制定统一的监理规范,并统筹金融检查工作,监督全体金融机构的营运,实行金融检查一元化。同时,撤销了韩国银行与财政经济部对金融机构的控制权,以切断政策性融资渠道。(3)整顿金融自由化与国际化。修改外国投资法规,鼓励外国直接投资;实行资本交易自由化和汇交易自由化;开放金融市场。韩国政府放开了对合格外国投资者投资国内债券市场的限制。对于国债、公债、特殊债、短期公司债券的投资,国外合格投资者与国内投资者享有相同的权利。(4)促进金融市场深度化。建立资产证券化制度;促进法人投资机构发展;发展债券市场。

打破刚兑后,韩国债券市场迎来跨越式发展。韩国从1991年开始取消对公司债发行的行政审批和限制,并取消了对2年期限公司债发行的限制。1993年取消了对所有期限的公司债券的发行限制。1996年韩国放开了对机构投资者的限制,降低市场准入门槛。虽然韩国债券市场在金融自由化初期已经开始有所发展,但绝对规模的增长仍然是从亚洲金融危机之后才开启。1989年债券市场发行规模占GDP的比重仅有16%,1998年这一比例达到87%。1997年发生亚洲金融危机,韩国政府集中处理银行和企业债券违约问题,对违约债券通过多种证券化手段进行系统地改造。通过大量发行政府债券对银行资本进行调整和重组,促进政府债券的发行数量的提升。在此期间,由于信托投资公司的大量涌现,加速扩张了韩国公司债券发行量增长。韩国政府发行大量国债来弥补危机时期产生的巨大财政赤字。并且,危机后政府尽力改善企业的公司治理结构,减少了交叉持股和交叉担保,提高了公司债的质量。

高度发达的债券市场成为分散经济风险的重要途径,打破刚兑缓解资产负债表衰退。总结来看,以间接融资为绝对主体的国家,众多融资需求主体的信用风险必将集中在少数的几家商业银行内,这显著加大了国家银行系统的脆弱性,不论是本国经济出现危机还是受到海外经济危机的冲击,都比较容易引发系統性的银行危机。

若一国经济处于发展的起步阶段,国家有较强烈的资本积累愿望,往往会将有限的信贷资源分配给政府扶植的行业,而这些行业往往存在过度融资和过度投资,以及投资效率低下的问题,一旦对外需求下降,则国内的产能过剩和企业高杠杆将迅速侵蚀商业银行的资产负债表,在商业银行资产扩张被削弱后,信贷紧缩随之而来,企业的资产负债表进一步恶化,商业银行的资产负债表面临坍塌风险。

因此,国家信用对“鼓励性”企业或行业的背书往往扭曲了市场资源配置,导致了银行的过度借贷、企业的过度负债和过度投资,高度集中的债务风险大幅提高了银行危机的可能性。危机来临时,一国会以各种途径进行救助,其中最常见的是债务货币化,但发展中国家往往面临严重的货币贬值压力,企业和银行对外负债会因此而激增,这会进一步压垮他们的资产负债表。

反之,若一国债务主要以债券融资为主,则众多融资需求主体的信用风险分散在众多的投资主体之内,少了国家干预的产业发展更可能以市场化为导向,抗风险能力也更强,即使受到冲击也只会发生局部危机,部分企业和行业的违约也只能相应地使与之相对应的债权人受损,从而出现系统性金融风险的概率大大降低。

从这个意义上说,高度发达的债券市场几乎没有国家信用背书的必要。商业银行与市场风险之间的分散隔离机制显著降低了银行资产负债表衰退的概率。

刚兑打破后,韩国资源扭曲得到纠正,1999年后经济增长开始迈入新的发展阶段。韩国在1997年亚洲金融危机打破刚兑后,国内过剩产能被大量淘汰,韩国经济增速在经历1998年断崖式下跌后,于1999年开始大幅反弹,在经历了市场出清和监管放松后,市场的手逐渐开始在韩国的金融资源分配中发挥基础性作用,韩国经济发展开启了新的发展阶段。同时,由于韩国债券市场的快速发展,市场主体的债务风险得到了充分有效地分散,此时虽然少了“国家刚兑”,但银行的坏账在改革措施和经济企稳向好的情况下不断下降,并从2004年开始维持在国际警戒线2%以下(图4)。

韩国经受住了2008年金融危机的考验,债券市场的风险分散作用功不可没。尽管2008年金融危机发生原因与传导至韩国的途径与前几次危机有所差异,但从韩国金融市场整体来看,债券市场作为分散风险的主要工具,有效地抵御了外部危机带来的影响。从危机期间表现来看,债券市场对直接融资比例的贡献大幅提高,由2008年的10.7%上升至45.7%;以传统银行为主的融资方式贡献比例反而有所下降。通过对比两次危机期间,韩国银行外汇流动比例、资本充足率及不良贷款率等指标后发现,各指标均较上一轮有所改善。因此,在韩国打破刚兑并大力发展以债券市场为代表的直接融资市场以来,系统性风险逐渐从银行和政府部门分散至市场主体,这为应对海内外金融危机提供了重要保障。

对比韩国历次的危机和打破刚兑的经验,债券市场充当了重要的作用。而目前中国债券市场相比贷款规模仍然较小。而由于刚兑的存在,僵尸企业难以有效信用定价,从长期来看降低社会融资成本、改善资产负债表,打破刚兑势在必行。

(作者单位:兴业证券股份有限公司)