公共服务、政府竞争与产业集聚

刘彦军

摘要:将地方公共服务、地方政府间竞争及产业集聚发展融入地方政府行为逻辑中,建立三者互动影响机制,利用中国1980—2013年省级面板数据,通过PVAR模型进行验证,得出结论:地方政府为实现本地经济增长目标,通过提供公共服务来吸引产业投资、促进产业集聚发展。但是,地方政府的公共服务并不一定能直接促进产业集聚,而必须同其他地方政府展开竞争,在竞争中获胜后才能有效推进产业集聚。产业集聚的发展能有效刺激地方政府进一步增加投入、提供更多公共产品。地方政府间竞争和地方政府行为逻辑是政府影响产业集聚的过程中必须考虑的两个重要因素。

关键词:产业集聚;公共服务;地方政府竞争;PVAR

文章编号:2095-5960(2016)02-0001-09;中图分类号:F061.5;文献标识码:A

一、引言

自Porter(1990)[1]提出钻石模型,将产业集聚融入国家竞争优势后,许多国家及经济合作发展组织都把产业集聚当作一种促进技术创新和提升区域竞争力的政策工具,纷纷加强产业集聚的公共政策研究。政府如何影响产业集聚发展?目前研究主要从两个角度展开。其一,维护产业集聚发展的市场经济环境。Roelandt et al.(1999)[2]认为地方政府是产业集聚的中间人和促进者,政府可以通过建立适宜的制度来促进产业集聚。Boekholt and Thuriaux(1998)[3]认为,政府在产业集群战略中应着重于培育动态的市场功能、改进市场的不完善,立足于市场的主导功能,只作市场运作的助动器或缓和器。国内学者Young(2000)[4]、白重恩等(2004)[5]、谭真勇等(2009)[6]则认为地方保护主义阻碍我国产业集聚发展,应改善、消除地方保护主义。冯文娜(2007)[7]等认为政府应充分发挥制度制定者的优势作用,创建有利于产业集聚发展的制度环境。其二,改善影响产业集聚的直接因素。Krugman(1991)[8]提出“中心-外围”集聚模型后,使政府政策范围扩展到六类效应:区域副作用、贸易影响效应、门槛效应、锁定效应、选择效应和调整效应。Baldwin et al.(2003)[9]、Fenge et al.(2009)[10]认为政府政策通过价格指数影响产业集聚。蒋东仁(2006)[11]论述了产业集群中政府在引入创新方面能够发挥重要作用。刘英骥等(2009)[12]总结了政府影响产业集聚的机制,认为产业集聚是市场机制条件下企业自我演化的结果,政府只能依照本地区的人口、资源、文化和发展情况,通过影响产生集聚的成本,在公共产品和政策方面引导产业集聚的发展。胡晨光等(2011)[13]、杨建平等(2015)[14]则提供了一个“有为政府”的框架,从发展战略、产业与贸易政策、市场制度、公共投资建设等方面研究了政府对产业集聚的影响力。

通过文献梳理可以发现,目前主流研究思路是:政府以经济地理学、新经济地理学为基础,以这两种理论所涉及的产业集聚影响因素为工具,通过直接或间接政策手段来改善产业集聚发展的制度环境或是干预产业集聚的影响因素,进而达到干预产业集聚进程的目的。这种思路很好地继承并利用了现有产业集聚发展理论,然而其也存在明显不足。第一,忽略了政府行为逻辑的影响。现有研究都是以产业集聚为核心,将政府作用简单地视为外生力量,没有考虑政府自身行为动机。在现代混合经济体系中,政府作为重要成员有其自身的利益目标,并以其为基础形成了自己的行为逻辑,其对产业集聚的影响是融合在自身的行为逻辑中,而非简单地外生于产业集聚。如果忽略政府行为逻辑的影响,必然对一些经济现象难以解释。第二,忽略了地方政府间的相互作用。产业集聚对于不同地区来说是此消彼长的过程,地方政府希望通过产业集聚来增强本地的竞争力,促进经济增长。故而,地方政府间将就此展开竞争,以增强吸引产业投资的能力,进而影响本地产业集聚的形成发展。然而,目前的研究尚未将政府竞争纳入分析框架。

针对如上两点不足,本文拟作出以下拓展:以地方政府行为逻辑为基础,将地方公共服务、地方政府间竞争及产业集聚发展融入该逻辑中,建立公共服务、政府竞争和产业集聚发展三者间的互动影响机制,并通过省级数据对该机制进行检验,最后指出该机制的存在对政府干预产业集聚发展所带来的启示。

二、机制分析与研究假设

按照标准的政府经济学理论,政府应该以解决经济体系中的非效率现象作为自身的行为准则。然而,官僚理论证实政府内部人员存在自身利益诉求,再加上中央政府与地方政府管理机制的差别,使得地方政府行为逻辑相对复杂。改革开放后,经济体制市场化改革使当代中国地方政府具有了比较明确、独立的利益;财政分权硬化了地方政府的预算约束,这为地方政府发展本地经济和促进市场化提供了激励(Qian and Weingast, 1997[15]);以GDP为主要指标的官员考核机制和中央对地方官员的直接任免机制则以政治激励的形式强化了地方政府间的竞争(Li and Zhou,2005[16])。在经济和政治的双重激励下,地方政府目标就是最大程度地谋求本地GDP的增长。由于产业集聚是促进地方经济增长最为有效的一种方式,故而,在这种行为目标的引领下,地方政府具有了吸引产业投资、促进产业集聚发展的行为逻辑。

地方政府行为可以看作地方政府所提供的各种公共产品和公共服务,地方政府可以通过提供各类公共物品和服务来吸引企业和劳动者集聚。Tiebout(1956)[17]提出了“用脚投票”机制,论证了公共产品好坏对集聚的影响。同时,公共物品本质上是产业集聚的物质承载者之一,公共基础设施和公用服务越完善,质量越高,该区域集聚力和集聚效果就越显著,对居民、厂商的迁入和土地投资就越有吸引力,从而越能够提高该区域土地利用率和增强土地利用的集约性(宋兆勇,2007[18])。此外,由公共物品投资、生产、经营等活动衍生出来的相关经济活动为许多产业发展创造了市场,这些产业反过来又扩大了对公共物品的需求,使公共产品提供与产业发展相互作用,促进集聚效应扩大,最终改善区域投资效率、提升居民收入水平、加快区域经济增长速度。

但是,政府公共服务的增加并不一定导致产业集聚水平的提高。产业集聚的发生与发展是企业的自主选择。在各个地方政府都加大投入、努力提高公共服务水平的情况下,企业会选择那些公共服务水平相对更高的地区进行投资,从而提高该地区的产业集聚水平。这事实上形成了不同地方政府之间的公共服务竞争,那些公共产品及服务具有相对优势的地区,对产业投资的吸引力就大。相反地,在公共产品竞争中处于相对劣势的地区,对产业投资的吸引力就小。

根据如上分析,可以建立地方政府行为与产业集聚之间的互动影响机制。假设地方政府根据经济、政治激励方向设定自身的目标为:追求GDP最大化。在政府目标的驱使下,各地方政府会加大投入、提升公共服务规模以促进产业集聚的形成。但是地方政府间存在公共服务竞争,只能有部分地方政府在竞争中获胜。获胜的政府有效地吸引了产业投资,提升了本地的产业集聚水平,帮助地方政府完成了既定目标,这反过来也会刺激该政府进一步加大投入。相反,那些没有在竞争中获胜的政府则不能有效吸引产业投资、促进产业集聚、实现经济快速增长,因而也不能获得经济快速增长所带来的财政收入增加,这也会进一步限制这些政府对本地公共产品和公共服务的提供。假如来自中央政府的经济、政治激励取向不变,则如上的过程会随时间的增长而循环发生。

根据如上机制,本文建立三个研究假设。

假设1:地方政府公共服务规模的扩大不一定导致产业集聚水平提高。

假设2:在地方政府竞争中获胜的政府能够有效促进本地产业集聚水平提高。

假设3:产业集聚水平提高会促进地方政府财政支出规模增加。

三、模型构建

(一)样本选择及变量描述

为了验证如上机制,本文以中国31个省(直辖市、自治区)1980—2013年省级产业集聚、政府公共服务、政府间竞争状况为样本进行分析。①①1997年重庆从四川省分离单独设立直辖市,原则上作为省级单位的重庆1997年以前的数据是不存在的。但是《新中国60年统计资料汇编》将重庆作为省级单位,提供了其1949—2008的统计数据,1997年及以前的数据是根据新重庆市的辖区经过调整而来。同样,以1997年为分割点,四川省的数据也经过了相应调整。选取省级数据作为分析样本是出于两方面的考虑:第一,省级政府是最高级别的地方政府,其行为最能体现出地方政府的直接意图;第二,鉴于本文要做动态研究,时间序列的长度会影响到本文的研究质量,地市级和县级数据在相对较长的时间序列内都很不完整且难以获取,而省级数据则不存在该问题。

本文选取三个变量进入模型。(1)产业集聚水平。用变量fgdp来表示,其等于某一省(直辖市、自治区)在某年的国内生产总值占全国31省(直辖市、自治区)在该年的国内生产总值之和的份额。这样设定的原因主要有二:第一,省级政府在制定公共产品政策时,会统筹考虑该省各产业综合发展,GDP是各产业综合发展结果,因此本文选取GDP作为产业发展的考量,而没有选择某一具体产业。第二,衡量地区产业集聚水平的指标很多,每种都反映不同的集聚内涵,实证研究中主要根据研究目的进行差别选择。本文采用地方产业占总产业份额表示地方产业集聚度,能很好地反映省级区域的综合产业宏观集聚程度,这种方法也曾被Wen(2004)[19]、金煜等(2006)[20]多位学者在研究中采用。(2)政府公共服务规模。政府公共服务规模可用地方政府财政支出规模表示。财政支出是政府履行职能所支出的一切费用总和,其规模一定程度上反映了公共服务规模的大小。以lngovexp表示政府财政支出规模,为某省在某年的财政支出取自然对数。(3)政府竞争状况。以fgovexp表示,其为某省某年的财政支出占31个省在该年财政支出总和的份额。该变量能够表示省级公共服务规模的相对大小,故而可用其衡量省级政府公共服务竞争行为的结果。三个变量的具体含义如表1所示。

表1各变量内涵

变量含义计算方法单位fgdp省级产业集聚度各省GDP占GDP总和的份额%lngovexp省级政府公共服务规模各省财政支出额取自然对数无fgovexp省级政府竞争结果各省财政支出占财政支出总和的份额%各变量数据均通过相应原始数据计算而来,所有原始数据均来自《新中国60年统计资料汇编》及2010—2014年度的《中国统计年鉴》。表2对各变量数据进行了统计描述,从中可以看出我国产业集聚、政府公共服务及其竞争状况的一些特征。

省级产业集聚度均值为00323,整体标准差为002415,说明产业集聚度的整体波动较大,最大值达到11%左右,最小值却不足千分之一。组间标准差为002394,与整体标准差相差不多,而组内标准差却只有000535,说明地区间产业集聚度差别远高于地区内产业集聚度的波动,这与张公嵬(2010)[21]研究结论相一致,反映出产业集聚水平与地理位置有很大相关性。省级政府公共服务竞争结果也有类似特征,组间波动形成了数据波动的主要根源,说明各省区的公共服务相对规模差异很大。省级政府公共服务数据却与另外两个变量有着不同的统计特征,其组内方差远大于组间方差,说明数据波动主要来源于省内公共服务支出随时间的变化,这反映出地方政府在提供公共产品方面投入变化较大,也从另一角度反映了竞争的激烈程度。

表21980—2013中国31省(自治区、直辖市)各变量统计描述

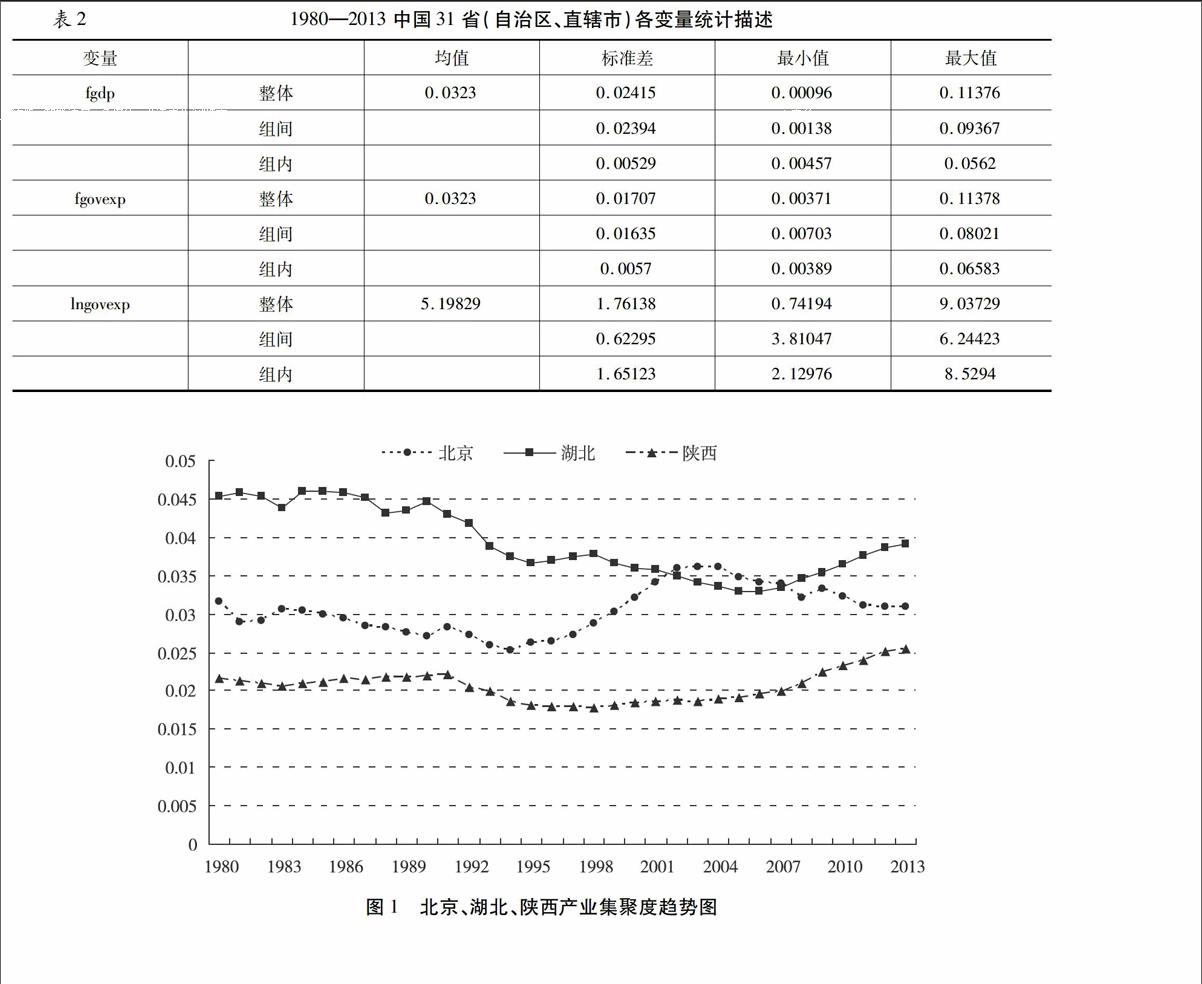

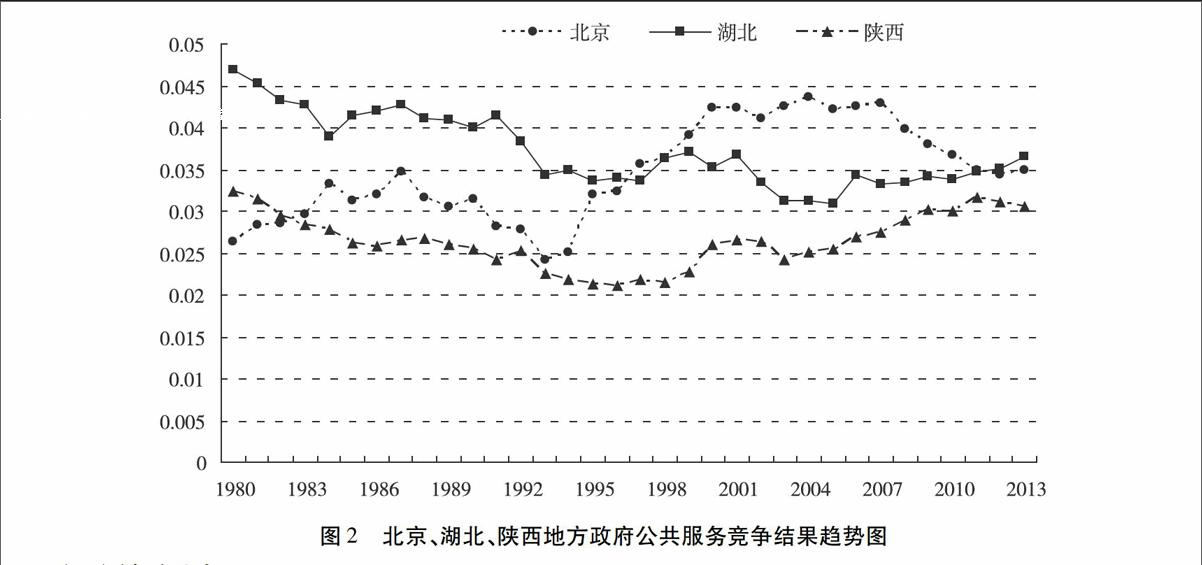

变量均值标准差最小值最大值fgdp整体0.03230.024150.000960.11376组间0.023940.001380.09367组内0.005290.004570.0562fgovexp整体0.03230.017070.003710.11378组间0.016350.007030.08021组内0.00570.003890.06583lngovexp整体5.198291.761380.741949.03729组间0.622953.810476.24423组内1.651232.129768.5294尽管地区间产业集聚水平差距较大,但是地区内产业集聚度随时间的变化却反映了产业集聚的发展趋势。为了加深对我国各地区产业集聚发展趋势的认识,本文从我国东、中、西三个地区各选取了一个代表省份,分别为北京、湖北、陕西,绘制了它们的产业集聚度发展趋势图,如图1所示。同时,为了反映政府公共服务竞争对产业集聚趋势的影响,本文也绘制了这三个省区地方政府公共服务竞争结果的发展趋势图,如图2所示。从图1中可以看出,三个地区的产业集聚状况都出现较复杂的波动,呈现出截然不同的变动趋势。北京从1980年到1994年呈现出小幅波动下降趋势,1995到2004年出现了快速上升,2005年至2013年又呈现小幅下降,但其趋势总体是向上的;湖北产业集聚状况自改革开放以来就一直处于不断下降的过程中,直到2005年以后才开始出现较大幅度的上升;陕西的产业集聚状况则表现出整体平稳向上的趋势。这一结果与殷广卫(2009)[22]研究所得出的“东部隆起,中部塌陷”的产业集聚特征相一致。通过对比图1、图2,我们发现地方政府竞争结果的趋势走向与其对应省份的产业集聚发展走向大体一致,这也从侧面反映了二者的相关性。

图1北京、湖北、陕西产业集聚度趋势图图2北京、湖北、陕西地方政府公共服务竞争结果趋势图(二)模型设定

为了验证政府公共服务、政府竞争与产业集聚之间随时间变化而出现的相互影响关系,可以采用向量自回归(VAR)方法来进行分析。但是,VAR模型对数据长度的要求较高,我国的时间序列数据一般难以满足这一要求。同时,产业集聚水平受区位影响较大,在分析政府行为与产业集聚的关系时,应该控制这种区位影响。出于这两种考虑,本文使用基于面板数据的向量自回归(PVAR)方法。面板数据能够使用个体效应控制无法观察到的区位差异,再加上向量自回归方法(VAR)能够很好地处理系统变量之间的内生性问题,同时对数据的时间长度要求不高。如果以T为时间长度、以m为滞后项的阶数,那么,当T≥m+3时,就可以进行参数估计; 而当T≥2m+2时,就可以估计稳态下的滞后项参数。PVAR模型很好地结合了面板数据和VAR模型的优势,是比较适宜的处理方法。因此,建立如下PVAR模型:

yit+αi+δt+β0+∑qk=1βkyi,t-k+εit(1)

其中,yit为包含三个变量的列向量(fgdpitfgovexpitlngovexpit)T,i代表省份,t代表年份;αi代表个体效应列向量,是以固定效应形式反映的截面个体差异性;δt代表时间效应列向量,是时间变化对截面个体的影响;β0是截距项向量,βk是滞后变量的参数矩阵,q为模型滞后阶数;εit是扰动项。

实证分析中主要是验证yit的各滞后项所产生的影响,对于个体效应和时间效应要进行剔除。对于个体效应,我们借鉴Arellano and Bovver(1995)的做法,采用前向均值差分来消除;对于时间效应,我们采用均值差分法予以消除。最后,以自变量的滞后项作为工具变量,采用广义矩估计法(GMM)对模型参数进行有效估计。

四计量检验与结果分析

(一)数据平稳性检验及PVAR模型滞后阶数选择

在动态模型分析中,为了避免出现伪回归,必须对时间序列数据进行单位根检验,以保证数据的平稳性,就面板数据而言,则需要进行面板单位根检验。目前进行面板单位根检验的方法有很多,运用较多的主要有MADF检验(Sarno & Taylor,1998)、pescadf检验(Pesaran,2003)、IPS检验(Im,Pesaran & Shin ,2003)、xtfisher检验(Maddala,GS & Wu Shaowen, 1999)、LLC检验(Levin, Lin & Chu,2002)及hadrilm检验(Hadri,2000)等。每种方法都有自己的适用范围和优缺点,例如MADF检验适用于时间序列长度大于个体数量的数据,xtfisher检验适用于非平衡面板数据,IPS检验适用于平衡面板数据,LLC检验不但要求平衡面板数据而且还要求时间序列长度要小于个体数量。更为重要的是,前四种检验方法只能说明数据中至少有一个序列是平稳的,而后两种方法(LLC检验和hadrilm检验)则可以验证所有的序列都是平稳的,对数据平稳结果的判断准确性更高。所以在进行单位根检验时,一般都结合自身数据特征采用多种方法进行检验,以保证结果的可信性。因为本文数据的时间序列长度(34)大于个体数量(31),同时为平衡面板数据,故本文采用MADF检验和hadrilm检验共同验证数据平稳性。检验结果显示三个变量都高度拒绝了原假设,说明三个变量都是平稳的。进行PVAR模型滞后阶数选择时,综合考虑了AIC、BIC和HQIC三种检验标准的信息,一致判定模型的滞后阶数为1阶。

(二)PVAR模型估计结果及分析

利用统计分析软件stata100,采用连玉君(2009)[23]软件程序包PVAR2对三个变量的面板数据进行分析,表3给出了模型的估计结果。

表3PVAR模型估计结果

fgdp滞后一期fgovexp滞后一期lngovexp滞后一期系数T值系数T值系数T值fgdp7893907***7350797491**256213e-07001fgovexp-2045322-1021002615***1468125e-07000lngovexp6634729**215-2927721***-313933231***15754注:* 表示10%的水平显著,**表示5%的水平显著,***表示1%的水平显著。

从表3的结果中能够看出产业集聚、地方公共服务及地方政府竞争状况三者间的动态影响关系。(1)从以产业集聚(fgdp)为因变量的方程中可以看到,政府竞争结果(fgovexp)的滞后一期显著正向影响产业集聚水平,而地方政府公共服务(lngovexp)的滞后一期却无法显著影响产业集聚水平。这说明地方政府提供公共服务的直接行为并不能有效促进产业集聚的发展,而只有通过地方政府间竞争后,在竞争中获胜才能有效促进产业集聚的发展。这证实前文的研究假设1和研究假设2是成立的。(2)在以政府竞争结果(fgovexp)为因变量的方程中,产业集聚(fgdp)和地方政府公共服务(lngovexp)的滞后一期对其都没有显著影响,这说明集聚水平的提高、财政支出的增加并不能保证政府在竞争中获胜,政府竞争的结果更多地取决于地方政府间竞争行为的相对强弱。(3)在以地方政府公共服务(lngovexp)为因变量的方程中,产业集聚(fgdp)的滞后一期对其产生了显著的正向影响,这说明产业集聚水平的提高可以有效促进地方政府增加支出提供更多的公共服务。故而,这证实了前文研究假设3是成立的。上述分析说明,在地方政府以追求地区经济增长为目标的情况下,地方政府公共服务、政府竞争和产业集聚之间的互动影响机制是存在的,即:

地方政府提供公共服务→在政府竞争中获胜→促进产业集聚→促进经济增长→政府增加支出,扩大公共服务规模。由此,循环往复。

(三)脉冲-响应函数分析

上文对PVAR模型估计结果的分析揭示了地方政府公共服务、竞争与产业集聚之间的相互动态影响关系,但并没有揭示这种相互影响的时间持续性,这种时间持续性可以通过脉冲-响应函数分析图来分析。脉冲响应函数描述的是模型中某一内生变量的正交化新生(Innovation)对系统中其他内生变量随时间变化所产生的影响,能够揭示各种影响在时间维度的变化。图3给出了各变量间的脉冲响应函数图。其中,横轴表示滞后期数(以年为单位),纵轴表示脉冲响应的大小,图中的实线表示脉冲响应曲线,虚线表示上下各5%的置信区间。本文将考察影响作用的期限设为20年。

图3脉冲-响应函数分析图先看政府竞争结果(fgovexp)的一个冲击对产业集聚(fgdp)的影响,如图3中第一行第二个小图所示。面对fgovexp的一个冲击,fgdp同期没有响应,但随后的几期内,这种响应开始出现并逐步放大,直至第8期左右达到最大,然后出现缓慢下跌,直到第20期影响作用仍然存在。这充分说明了在提供公共产品的竞争中获胜的地方政府对本地产业集聚的发展存在的影响作用有多么强大。再看产业集聚(fgdp)的一个冲击对政府直接支出行为(lngovexp)的影响,如图3中第三行第一个小图所示。面对fgdp的一个冲击,lngovexp同期有一个微小的负向响应,但很快这种负向响应就消失了,在随后的几期内响应变为正向并持续增大直至第10期作用达到峰值,然后开始缓慢下降,直到第20期时,影响依然存在。这也充分说明产业集聚发展对政府公共支出行为存在悠长的影响周期。这两个脉冲响应函数图反映出政府竞争的结果能够影响产业集聚的进程,而产业集聚也能够增强政府提供公共服务的规模,这两种动态影响关系是长期存在的。

政府公共服务的一个冲击对产业集聚的影响走势如图3中第一行第三小图所示,从中可以发现产业集聚对公共服务的冲击在20期内没有任何反映。面对产业集聚(fgdp)、公共服务(lngovexp)的冲击,政府竞争(fgovexp)的走势如图3中第二行第一小图和第三小图所示,可以发现该变量没有受到明显地影响。这些走势都与PVAR模型估计结果相一致,故而进一步证实了影响机制的存在性。

(四)稳健性检验

本文拟采用第二、三产业的集聚水平去替代整体产业集聚水平来进行实证分析,通过比较二者的结果来验证前文的研究结果是否稳健。之所以选择用第二、三产业的集聚水平来替代,主要是基于如下原因:第一,第一产业在整体产业中规模最小,去掉后对整体产业的影响最小;第二,第一产业发展受不变自然资源(主要是土地)的影响较大,是最不易产生集聚的产业,去掉该产业对产业集聚度的影响最小。本文用fgdp23来表示第二、三产业的集聚度。经过LLC方法验证该变量的平稳性,结果显示变量平稳。同时重新根据AIC、BIC和HQIC三种检验标准判断PVAR模型滞后阶数,一致认定为滞后1阶。新的PVAR模型估计结果如表4所示。

表4替换变量后的PVAR模型估计结果

fgdp23滞后一期fgovexp滞后一期lngovexp滞后一期系数T值系数T值系数T值fgdp238143384***10760446308*192-222e-07-001fgovexp-0983605-0679403576 ***2531162e-06002lngovexp4704668**228-9059958-1209244137***118.51注:* 表示10%的水平显著,**表示5%的水平显著,***表示1%的水平显著。

将表4的结果与表3比较,发现各变量影响系数的方向都是一致的,但系数值的大小出现变化。同时个别变量的影响系数的显著程度发生变化,如fgovexp滞后一期对fgdp23的影响在10%显著,但表3中的结果为在5%显著。但从整体上说,表4中的结果与表3中的结果所反映的内容是一致的,这就验证了公共服务、政府竞争及产业集聚间的互动关系具有稳健性。

五、结论与启示

本文建立地方政府公共服务、地方政府竞争与产业集聚之间的互动影响机制,利用PVAR模型,通过我国省级面板数据验证该机制,得出如下结论:地方政府为了实现本地经济增长目标,通过提供公共服务来吸引产业投资进而促进产业集聚发展。但是,地方政府直接提供的公共服务并不一定能够有效促进产业集聚。地方政府必须同其他政府展开竞争,在竞争中获胜后才能有效推进产业集聚,而产业集聚的发展又能有效刺激地方政府进一步增加投入、提供更多公共产品。

根据本文研究结论,可以得到以下启示:

第一,政府间竞争是地方政府在制定产业集聚政策时必须考虑的因素。根据前文分析可知,政府间竞争源于产业实体对落户地点的选择,某地方政府为吸引产业落户而做的一切努力都可能在别的地方政府中得到复制,从而形成多个地方政府间的竞争。地方政府间的竞争改变了产业政策发挥效用的轨迹,使得胜负各方获得不同的产业发展效益。作为地方政府,在制定产业集聚政策时一定要考虑到来自其他地方政府的竞争因素,使政策更加协调、完善、可行。如果忽略了这种竞争因素,则有可能使政策无效。这种情况在我国很多地方都有发生,政府投入大量资源建立了产业园区,却无法吸引企业入驻,致使政府大量投资白白浪费。地方政府如何应对这种竞争?最好的方式是扬长避短,建立错位竞争机制。各地方政府应根据本地的实际优势实现产业发展差异化,针对本地的优势产业给予相应的针对性公共服务,避免与其他地方政府进行直接竞争。

第二,中央政府应改善对地方政府的目标管理机制。中央政府对地方政府的管理目标是地方政府建立行为逻辑的重要依据,而地方政府行为逻辑又是其产业集聚政策形成的基础。改变中央政府的管理机制,进而改变地方政府的行为逻辑,就能够从源头上抑制地方政府的非合理竞争。如果中央对地方设立同样的管理目标,那么势必会形成地方政府行为目标的同一化,进而引起同质竞争,导致重复建设和浪费。事实上,我国长期以GDP作为地方政府考核目标,这导致全国各地方政府都拼命拉项目、建开发区,形成了激烈的同质竞争。故而,中央政府应根据地方差异建立差异化目标管理机制,针对不同地区的特点,设立差异化的发展目标,从而有效避免各地区发展目标重叠所引致的无序竞争。十八大以后,我国中央政府部分地调整了对地方政府的管理目标,以建立和谐社会为中心,通过主体功能区的规划建设,改变了千篇一律的地方政府目标,也改善了地方政府间的同质竞争,这种做法是值得进一步推广的。

参考文献:

[1]迈克尔·波特.国家竞争优势(1990年版)[M].北京:华夏出版社,2002:134.

[2]Roelandt, T. J. A. and P. Hertog, Cluster Analysis and Cluster-based Policy Making: An Introduction to the Theme[M], in OECD (ed.), 1999.

[3]Boekholt, P. and B. Thuriaux . Public Policies to Facilitate Clusters; Background, Rationale and Policy Practices in International Perspective[M]. In: Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD Proceedings.1999

[4]Young,A,. The razor's Edge: Distortions and Incremental Reform in The People's Republic of China.[J].Quarterly Journal of Economics, 2000,115, 1091—1135.

[5]白重恩,杜颖娟,陶志刚,等.地方保护主义及产业地区集中度的决定因素和变动趋势[J].经济研究,2004(4):21-22.

[6]谭真勇,谢里,罗能生.地方保护与产业集聚——基于空间经济模型的分析[J].南京师范大学学报(社会科学版),2009(1):53-58.

[7]冯文娜,杨蕙馨.政府在产业集群成长运行过程中的作用研究—基于博弈的分析「J].山东社会科学,2007(11):119-125.

[8]Krugrnan P.Increasing Retums and Economic Geography[J].Journal of Political Economy,199l,99(3):483-499.

[ 9]BALDWIN, R. E.,FORSLID, R.,& MARTIN, P. etal. Economic Geography and Public Policy[M],Princeton University Press, Princeton, New Jersey,2003.

[ 10]FENGE,R.,Ehrich,M. V. & Wrede,M.,Public input competition and agglomeration [J].Regional Science and Urban Economics,2009,39(5):621-631.

[11]蒋东仁.产业集群创新的政府行为透析[J].科学与科学技术管理,2006(1):12-30.

[12]刘英骥,牛志伟.产业集聚的决定性因素与地方政府作用[J].首都经济贸易大学学报,2009(5): 60-62.

[13]胡晨光,程惠芳,陈春根.产业集聚的集聚动力:一个文献综述[J].经济学家,2011(6):93-101.

[14]杨建平,刘坤.区域经济圈产业集聚中的政府推手——基于层级政府的视角[J].工业技术经济,2015(04):105-113.

[15]Qian,Y.,and B.R.Weingast. ChinasTransition to Markets: Market-Preserving Federalism, Chinese Style[J]. Journal of Policy Reform, 1996(2): 149-185.

[16]L,i H., and L. Zhou..Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personal Control in China[J].Journal of Public Economics, 2005, 89(9-10): 1743-1762.

[17]Tiebout, C. A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy, 1956.64(5): 416-439.

[18]宋兆勇.政府行为与公共物品供给的理论研究[D].厦门:厦门大学,2007.

[19]Wen, Mei,Relocation and Agglomeration of Chinese Industry[J],Journal of Development Economics, 2004.73: 329-347.

[20]金煜,陈钊,陆铭.中国的地区工业集聚:经济地理、新经济地理与经济政策[J].经济研究,2006(4):79-89.

[21]张公嵬.我国产业集聚的变迁与产业转移的可行性研究[J].经济地理, 2010(10):1670-1674.

[22]殷广卫.新经济地理学视角下的产业集聚机制研究—兼论近十多年我国区域经济差异的原因[D].天津:南开大学,2009.

[23]连玉君.中国上市公司投资效率研究[M].北京:经济管理出版社,2009:251.

Public Services, Government Competition, Industrial Agglomeration

LIU Yanjun

(College of Economics and Management, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, Guangdong 524088,China)

Abstract:To local public service, competition between local governments and industry agglomeration development into local government behavior logic, establish three interactive influence mechanism, using the Chinese provincial panel data from 1980 to 2013, validated by PVAR model, draw the conclusion: the local government for the realization of the local economic growth target, through the provision of public services to attract industrial investment promotes the development of industrial agglomeration; But local governments' public service not directly promote industrial agglomeration, must compete with other local government, after winning can effectively promote the industrial agglomeration; And the development of industry cluster can effectively stimulate the local government to further increase investment, providing more public products. Competition between local governments and local government behavior logic are two important factors that the government must consider in the process of industrial agglomeration.

Key words:industrial agglomeration; public service; local government competition ;PVAR

责任编辑:萧敏娜