网络互动对抗逆力的影响——以同妻的虚拟日常生活实践为中心

刘 冬,唐魁玉

(哈尔滨工业大学人文与社会科学学院,哈尔滨150001)

网络互动对抗逆力的影响——以同妻的虚拟日常生活实践为中心

刘 冬,唐魁玉

(哈尔滨工业大学人文与社会科学学院,哈尔滨150001)

摘 要:风险社会的到来,致使抗逆力逐渐成为社会科学研究者关注的主题。现有抗逆力研究普遍关注家庭、组织对于抗逆力构建的影响,却忽视了伴随着科技发展和社会进步所涌现出的网络社会支持作用。借助针对40名同妻虚拟日常生活实践的解释现象学分析,得到结论:网络空间特征与同妻抗逆力构建具有同一性。以“最熟悉的陌生人”为特征的同妻社会交往中形成了信息交流网、友伴互动网和情感关系网,衍生的各类社会支持为同妻抗逆力的构建和提升提供了必要的基础。在共同的情绪或情感体验中,同妻在网络空间里形成了类“互动仪式”的群体互动模式,情感能量不断地“涌现”,解构了同妻认知、生活意义等方面的困境,最终促使同妻重构其生活秩序,完成抗逆力的构建。网络互动视角的引入补充了传统抗逆力研究中现实社会支持的框架结构,在理论上为个体抗逆力的提升提供了新的路径和可能。

关键词:网络互动;同妻;抗逆力;虚拟日常生活;解释现象学

抗逆力视角是20世纪90年代以来形成的崭新的社会心理和社会工作流派的学术向度。它彻底扭转了社会工作对精神医学模式的技术模仿,开启了一套新的话语、视角和实践策略。抗逆力不是对个人困难和伤痛的忽略,也不是对真实生活困难的漠视,而是面对具有破坏性和威胁性的生活事件时仍能保持健康的状态,面对磨难而抗争的能力[1]231。抗逆力的本质是个体克服困境,迎接挑战,展现积极适应结果的能力、知识、洞察力和品质[2],是个体内部生理及心理状况与外部环境系统互动的过程[3]。在个体生命历程中的不同阶段,抗逆力具有不同的表现形式。抗逆力概念包括压力源、风险性要素和保护性要素三个组成部分[4]。抗逆力需要通过内在保护性因素与外在保护性因素之间的互动和沟通而展现。梳理现有研究成果发现,抗逆力的外在保护性因素主要关注三种系统:家庭系统、学校系统以及社区系统,这就在客观上忽视了伴随着技术发展和社会进步所“涌现”的网络社会支持。截至2015年6月,中国网民已经突破了6.5 亿,一个具有多元价值观念的“网络社会”正在形成[5]。网络空间中的社会交往在极大程度上影响了个体的认知、情感和行为。基于此,本文以同妻的虚拟日常生活实践的解释为中心,探讨网络互动影响个体抗逆力的路径和机制,以期抛砖引玉,促使更多研究者关注同妻的网络互动与抗逆力的相关研究。

一、研究设计

(一)研究对象

网络作为具有高度互动性、多元价值观的公共交往空间,为个体抗逆力的构建提供了新的途径和可能,尤其是对于“同妻”这类特殊的亚文化群体。同妻,是指与男同性恋者进入合法的婚姻关系,本身为异性恋的女性[6]。由于地域性、身份特殊性及社会文化的多重限制,我国同妻长期处于“沉默”的状态。现实生活中面临着认知困境、婚姻功能困境、社会角色扮演困境、生活意义困境的女性,进行群体互动,直接获得家庭、组织和社区等社会支持的可能性极低。正是在这些主客观条件的作用下,同妻不断涌入网络空间,各种类型的同妻网络互动群体日渐活跃。

(二)研究方法

选用解释现象学分析(Interpretative Phenomenological Analysis)(以下简称IPA)作为研究方法。IPA将作为一个动态的研究视角,力图通过研究者和被访者两方对于生活经历的理解和解读,获取被访者“内部的”对于生活世界的看法和认知[7]。依据半结构性采访提纲对每个个案进行了2~3小时的访谈,主要问题如下:

你为何进入同妻群组进行网络互动,如何进行网络互动?

你怎样评价自己在同妻群组中的网络互动?是否有收获?具体表现是什么?

网络互动是否对你的现实生活产生影响?产生了哪些影响?

为了确保研究的可靠性和有效性,深入访谈的样本量范围建议为28-40例[8]。据此,本研究访谈了40名同妻,共获得10余万字的访谈资料。

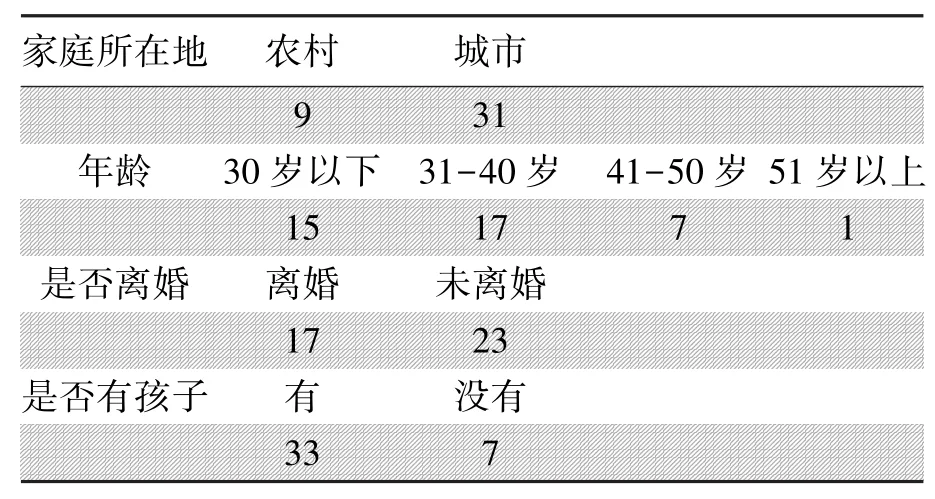

表1 同妻样本的基本情况

对于访谈资料的IPA研究分为四个阶段:第一,反复阅读访谈记录,获得基本主题;第二,区分初始主题,对照访谈记录逐一进行主题标签;第三,精简主题,确定主题间的联系并据此构建主题结构;第四,对结构性主题进行汇总和总结。最终呈现出的研究主题:网络空间中的社会交往,社会交往中的支持获得,关系网络中的情感能量,网络互动提升抗逆力的现实途径。

二、网络空间中的社会交往

环境—个体互动模型中指出压力源、挑战和突发事件是抗逆力产生的起点,这种刺激使个体内部的平衡状态被打破,使其暴露在风险之中。梳理同妻抗逆力的整体状况可以发现,同妻面临着诸多生活困境,处于比较消极的“情感孤岛”状态,缺乏情感能量,只能通过压抑情感、转嫁情感的方式进行自身调节。由于社会文化限制,同妻进行现实互动的可能性极小。同妻群体对于社会支持的主动寻求与互联网自身所具备的开放性、匿名性和互动性等特征相互融合,造就了同妻群体特有的虚拟社会实践。

(一)网络空间与同妻社会交往的同一性

网络具有无限延伸的开放结构[9],促使多元的生活场景和行为模式交互融合[10]。任何人都可以进入网络空间,畅所欲言,借助网络获得生活、情感和帮助的信息。这就客观上为同妻提供了获得丰富的信息资源、对话自我、对话他人的新可能。

网络空间所具备的非临场性、媒介性和符号性将面对面的交往转化为以数字、文本和符号为载体的社会交往,这使得网络空间中的人际关系不具备标志性,有利于身份的隐匿,能够更好地保护个人的私密信息,客观上促使同妻直接进行表达,表露真实情感,甚至是“自爆家丑”。

(二)同妻网络社会交往的特质

作为一种网络社会衍生出的具体生活方式,网络社会交往是一种全新的、复杂的、包容的存在方式,它包含了网民主体具有的所有个体化和群体互动性的文化特质。网络空间中的日常生活实践有机地链接了虚拟世界与现实生活,身处其中的人,必然受到现实性与虚拟性的双重影响。一方面,自进入虚拟社群伊始,同妻就背负着现实生活中诸多困惑与困境,这使得其交往互动行为具有明显的目的性和目标性。另一方面,同妻在网络互动中可以控制自己呈现现实信息的程度和时机。当同妻对于虚拟日常生活的效果不满意时,她将自由地转换互动的对象、场域,甚至中止或退出生活场域,不需要承担任何责任和风险。因此,在网络群体中,她们扮演着更加本真与自我的角色,更趋向于“虚拟的真实体”。

在网络社会交往中的同妻经由各种互动形式所产生的情感特征可以被概括为最熟悉的陌生人。熟悉与陌生这一矛盾的关系状态的产生来自同妻网络互动既联结又隔离的结构特征。“熟悉”在于现实生活中相同的身份、相似的生活经历,便于她们在互动中直视彼此的内心世界,分享较深层次的情感关联;陌生在于信息的片面性,由于匿名性和非面对面互动的限制,网友之间只能碰触到片面的信息。即便是相互熟悉的同妻,她们也几乎不进行线下的互动,这就更难了解对方的全面身份信息。同妻坚持借助网络媒介的安全性,有选择地展开个人信息,类似于与他人保持接触但又随时可能自由离去的“陌生人”。虽然同妻在网络中展现的个人信息比很多趣缘群体网友更为丰富,但她们依旧保持着安全的距离。

对于处于生活困境和情感压力中的同妻而言,网络空间中的社会交往是应对现实危机的一种策略,主动寻求各类同妻组织、参与组织建设、进行互动沟通交流的过程也是同妻自身抗逆力建构的过程。作为一种动态能力,网络互动中同妻的抗逆力构建与其网络互动本身的发展具有同一性。网络空间为她们抗逆力的建构提供平台,成为现实生活中诸多困境和压力释放的“安全阀”。

三、社会交往中的关系网络

网络社会交往中所建立的关系网络是同妻抗逆力构建中社会支持的源泉。通过网络空间,同妻们有机会识别和交往身份同质的群体,形成以同妻为主体的网络互动群体和网络社区。在同妻有意筛选和构建的这类群体和社区中,同妻能够表达和收获各类信息和情感。在互动过程中衍生出的社会支持网络,有助于抵御外界社会文化或家庭性别文化大环境给她们带来的压力和困境。在此意义上,网络互动发挥了外在保护性要素的功能:

一是信息交流网。网络空间拓宽了信息来源的渠道,具有获取信息、共享经验、交流知识的工具效用[11]。同妻的交流内容主要包括同性恋相关知识、婚姻法律知识、两性相处知识和亲子知识。由于性教育缺乏,同妻对于同性恋者的了解和认知多来自影视剧或文学作品,与真实的同性恋文化之间存在差异,特别是关于“同性恋是否是天生的”、“是否存在双性恋”、“同性恋能不能爱上异性”等与实际生活紧密相关的问题。对于这些问题和话题的探讨和论证,既是同妻网络互动的主要内容,也是同妻认知重构、再次社会化的过程。离婚是法律意义上终结同妻身份的直接方法,在确定丈夫同性恋身份之后,离婚成为同妻首要考虑的问题。对于40名同妻的访谈资料的整理统计发现,“离婚”一词共被提及325次,其中最少者提到4次,最多者竟提到27次。其他同妻的离婚经验和对于婚姻存续的犹豫、考虑,为正处于纠结过程中的同妻提供了意见、建议和帮助。

二是友伴互动网。网络空间作为一个开放性平台,使得同质性群体的形成和友伴支持的出现成为可能。身份的一致性是同妻群体存在和延续的基础。由于同妻身份的私密性和特殊性,在现实生活中遇见一个和自己遭遇相同的“姐妹”的可能性极低,但通过网络同妻可以随时随地的找到一个“姐妹”倾诉自己的生活困惑。梳理访谈资料发现,在同妻确定自身身份、建立身份认同、进行身份决策的每个阶段,网络空间中的动态性的友伴支持都发挥着重要的作用[12]。但与其他学者对于主动性建构的网络友伴支持能够延伸到现实生活、发展成为现实中的友伴模式的研究结论不同,同妻更愿意将这种友伴模式控制在网络互动当中,当作生活中一种“特殊存在”,而不会延伸到现实生活。

三是情感关系网。个体在现实生活中需要来自特定群体的支持和归属,以减少生活中的风险和不确定性。由于同妻的身份敏感性及地域性的差异,每个同妻在找到网络同妻群体之前都是“孤独的个体”。同妻更多的还是处于通过自我调节接受现实生活来缓解情感压抑的生活状况。在情感压抑方面,同妻的生活展现出一条清晰的逻辑:由于同妻身份,想要离婚;考虑到各种生活压力,不能或不愿离婚;保留在婚姻中面临巨大的情感压力,通过自我调节缓解或转嫁情感压力。这种“想与不想,能与不能”的矛盾心理极易使同妻产生消极的情感体验。通过与其他同妻“说说话”,有利于同妻释放自身的消极情感。“说说话”所带来的安慰和支持有利于打破同妻“情感孤岛”状态,获得积极的情感力量。

四、关系网络中的情感能量

随着现代传媒沟通手段的变化,在社会互动中参与各方共同在场的范围和具体表现形式发生了质的变化。英国社会学家吉登斯引入了“在场可得性”这一概念。在具体的社会情境之中彼此发生互动的行动者,实现共同在场的程度和所借助的形式,之所以能够成功地进行,并不仅仅在于行动者在时空上的邻近,而是因为他们在一定的时空区域内定位在能够相互监控和安排各自行为的场景之中[13]。基于工具性动机或情感性动机进入网络互动中的同妻与其他同妻、同妻志愿者及男性(包括男同性恋者与男异性恋者)的互动中,不断地纾解自身是否是同妻的迷惑,更新对于同性恋、婚姻及两性相处的各种认知,不断地固定自我身份,划定群体界限,并通过互动中各类资本与情感的累积,分享信息支持、友伴支持和情感支持。

在对同妻更愿意使用哪种虚拟网络社区的追问中,27名(67.5%)同妻选择了QQ群组。她们认为QQ群组中的网络互动更加隐秘、安全,互动方式更为直接。事实上,两个或两个以上的同妻出现在同一虚拟社区中,不管她们是否同时“在线”,群组的人数、用户名的状态及先前留下的互动文本符号都会提醒她其他群体成员的存在。同时,在QQ群组的网络互动中,同妻可以通过申请验证等技术手段屏蔽局外人的参与,使得参与者明确地知道互动过程中谁在参加,谁被排除在外,保护群体内部成员互动的流畅性和安全性,构建明确的群体界限。在这样边界明确的群体中,成员能够生发出共同的关注焦点,据此产生对话、交流甚至争论,并在对共同焦点的关注中分享情绪或情感体验。QQ群组中所创造的微观社会情境,使得参与者更加密切地关注自身与他人的“主体间”关系,更为深刻地比较和反思彼此的行为与感受,共享的情绪累积化强化,不断提升情感能量,并体现出关于女性与男性、异性恋与同性恋等社会关系象征的反思及其价值标准的考量,不断地重申或重构道德标准,这就形成了类“互动仪式”的群体互动模式。

在微观的互动情景中,同妻所体验到的共享情感是短暂的,但通过持续的互动参与,同妻可以将这种短暂的情感体验转化为长期的情感能量。情感能量可以划分为群体和个体两个层次。群体层面的情感能量表现为对自我群体成员身份的感知、认同与反思,对共同的成员身份具有归属感,自发地维护群体符号、标志或代表物,推崇群体中的正义感和道德价值标准,防止群体受到“违背者”或“局外人”的侵害。个体层面的情感能量是一种自信、高兴、有力量、充满热情,类似于自我满足的情感状态[14]。事实上,情感能量既是一种情感体验,也是一种互动资源。它的运作具有明显的理性选择倾向,是个体情感投入与产出的过程。在互动过程中,当同妻体验到情感变化(无论是积极的还是消极的),都会根据自身的生活实际赋予情感以意义,通过理性选择将情感能量投入到那些可能会获得高情感激励和回馈的互动中去,力争获得最大化的情感收入。网络际遇中的每个同妻都根据别人情感行为和自我情感体验来调整自己的互动行为,并通过符号文本来表达和回馈,促进情感能量在整个群体互动过程中不断流转。

五、网络互动提升抗逆力的现实途径

环境—个体互动模型将抗逆力划分为前后两段过程,认为压力源是抗逆力的起点,打破了个体或组织内部的平衡状态,抗逆力过程开启,将抗逆力划分为前抗逆力和后抗逆力两个部分。在前部分,抗逆力体现为环境与个体之间的互动,在互动中个体抗逆力特质不断生成,随即进入后抗逆力阶段,形成重构性抗逆力、适应性抗逆力和不良适应性抗逆力等不同结果(见图1)。只有个体能够与环境进行良性互动时,抗逆力才会提升[15]。

图1 环境—个体互动模型

对于同妻而言,网络互动既是一种外在的客观的社会支持力量,又是一种具有主体性的应对生活困境的策略。网络互动的诸多特征为处于生活困境和情感能量缺失中的同妻提供了社会交往的可能、社会支持的来源和情感能量的源泉。以网络为平台,同妻与他人、自我和社会文化持续获得互动,感知到必要的社会支持,这将积极地促进同妻抗逆力的建构,使其更加坦然平和地面对生活困境。优势研究视角提出抗逆力是每个个体都具备的能力,但内外在保护性要素的缺失,可能会制约其抗逆力的展现[1]231。通过对个体内外在保护性要素的调整可以有效地促进其抗逆力的提升。在个体与环境互动的基础上,同妻不断地增加自身外在保护性要素,从认知困境的解构、生活意义的重构和生活素质的追寻三方面完成个体的自我适应。

其一,认知困境的解构。同妻身份所带来的抑郁、愤怒、恐慌甚至消沉,很大程度上来自同妻本身对同性恋形象、性向、文化、生活偏好及“骗婚”的认知。婚姻决策过程中,对于离婚的恐惧、羞耻感及其所带来的生活风险认知,也会使同妻焦虑甚至恐慌。通过网络空间的互动,同妻得以运用“文本叙事”的方式剖析自己的生命故事,这不仅利于其宣泄心中的苦闷、释放心理压力和负担,更利于其在叙事的过程中,反思自身的生活处境。在“旁观”她人的生活经历、交流彼此生活经验、接收志愿者和研究者的专业知识帮助时,同妻客观上有效获取了科学的、正确的同性恋、艾滋病、法律、婚姻、心理等相关知识,有利于自己树立正确的生活认知。同妻之间相互的交流、陪伴、肯定和鼓励,为彼此提供了实现自我价值的机会。

其二,生活意义的重构。很多同妻在发现并确定丈夫是同性恋者、面临婚姻决策时,都会表现出因生活希望的丧失而消极地对待生活甚至破坏生活的行为。很多同妻在访谈中反复提到“生活没有意义”。在此意义上,同妻网络互动具有了意义导向,社会群体是制造生活意义的基本系统。同妻群体互动不断地生发出信息网络和情感能量,促使个体反思自身处境、生活状态,进而在当前的社会文化和性别语境中重新建立自我身份认同,重新树立生活期望,并依据生活现实变换生活决策。也是在与他人的互动过程中,同妻得以不断地进行自我构建,不仅回答“我是谁”的问题,还进一步反思“我将成为谁”的问题。同妻通过网络互动确定身份、适应身份、进行身份抉择、应对生活困境的过程,也是其重新获得生活世界意义、通过历史和现实的交融参与建构情感事实的过程。

其三,生活素质的追寻。应该强调说明的是,网络互动的“后果”中最有价值的是最大限度地追寻主体的生活素质。这里所谓的“生活素质”,不仅包含日常生活的多样性选择和生活质量的量化标准,而且包含道德生活品质或正能量的向度。同妻之所以在网络互动和网络援助过程中能够彼此“抱团”、彼此倾诉,除了为了摆脱日常生活困境之外,还有利用“网络机遇”追寻生活素质和生活幸福的本真需要。随着同妻社群在网络互动中的持续沟通和情感建构,她们将会不断提升“群己关系”及其抗逆力水平。同妻的个体生活和社群生活状态,都会有不同程度的改善,其生活秩序和生活资源也会得到一定程度的调适和整合。对于她们每一个人来说,这种虚拟日常生活是有意义的,而且其中充满了选择性和赋予性意味。一个群体生存的目的,是由这个社群有意无意地去实现的那些生活目标和建构机制所完成的。我们只能试图对其生活现象进行描述和解释,而不能漠视它的客观存在。正如王雅林教授所说,“社会的本质和内在的核心结构是生活,社会因人的生活而生”[16]。同妻们作为一个具有特定生命、生活形态的女性群体,其生活历程和生活方式都是社会性和关系性的。也就是说,她们在赖以存在的网络空间场域中所经验或体验的一切,无不具有生活建构的意义和日常生活的实践价值。

同妻在提升抗逆力水平的整个网络互动过程中,情感嵌入社会行动中,与行动和认知形成线性的分析框架。同妻群体的生活经验,有利于同妻们逐渐适应被丈夫是同性恋这一压力性生活事件打破的生活秩序,并使其在动态的生活环境中主动构建新的生活秩序,进而改善整体的生活环境氛围,提升对抗周围压力的能力。同时,同妻群体的网络互动,不断地确立了同妻群体的边界,扩大了这一弱势群体的现实影响力,引发更多的社会力量关注和帮助这一群体,促使更多关于同妻生活境遇的新闻、报道、学术研究出现在公众的视野,促使“同妻问题”不断地被构建为社会问题[17]。

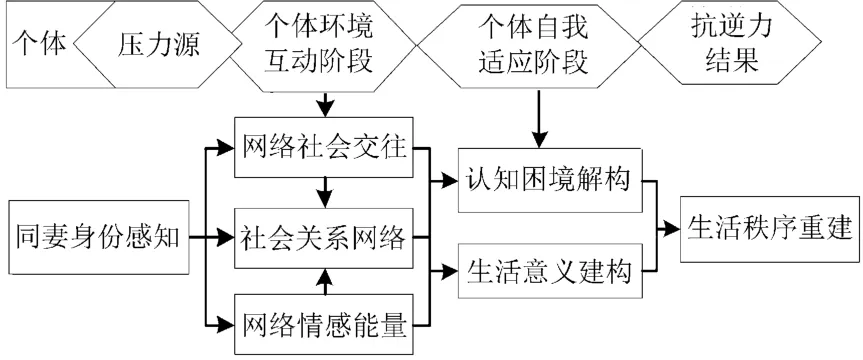

图2 网络互动提升同妻抗逆力构建模式

至此,我们可以梳理出网络互动提升同妻抗逆力构建模式(见图2)。丈夫是同性恋这一压力性生活事件及其所伴生的各类生活困境带来的情感(生理状态的情感体验)的缺失,打破了同妻原有的生活状态和情感状态。由于社会文化和现实情况的限制,同妻主动选择进入网络进行互动,形成网络同妻群体。同妻通过网络文本进行沟通、交流和互动,不仅重塑了自身的社会认同,还扩展了同妻群体的社会关系网络。这不仅能够促使同妻吸取他人的生活经验整合自身现有的生活资源,还让这些现实生活中“孤立无援”的“天涯沦落人”有机会找到“组织”,有机会了解和使用法律、心理等各类社会资源,接触到专业的社会工作帮助。在网络社会交往过程中,同妻不仅获得所需的网络社会支持,更生成了个体情感能量和群体情感能量,促使其解构认知困境,重构生活意义,追求生活素质,更有效地进行自我调适,明确自身在婚姻生活和家庭生活中的角色和地位,重建生活秩序。

结语

毫无疑问,网络空间中信息社会支持、情感社会支持和情感社会支持的获得、情感能量的增加,为同妻个体抗逆力的构建提供了必要的媒介或中介基础和可能。网络互动视角的引入,扩展了传统抗逆力研究领域。囿于现实社会支持的解释框架的种种局限性,我们的虚拟社会人类学研究为个体抗逆力的提升提供了新的学术路径和生活可能。

可以肯定,网络互动提升个体抗逆力的功能发挥必然受到社会文化和个体差异的影响,不同的个体在网络空间中所获得的社会支持和情感能量并不相同。因此,需要不断通过舆论宣传和文化教育,引导个体更全面和科学地认识自身优势和外部文化,为其抗逆力的提升提供宏观的社会背景。同时,需要社会工作者,从专业的角度影响和控制网络互动中“舆论把关人”的位置,合理地引导网络互动内容和氛围,促使个体作为情感主体,能够在互动过程中赋予社会支持与情感能量以合理的意义,重新建构生活事实和社会事实,并据此构建和提升包括同妻在内的人类个体和群体抗逆力。

参考文献:

[1]郭伟和.后专业化时代的社会工作及其借鉴意义[J].社会学研究,2014,(5).

[2]HOU W K. Resource Loss,Resource Gain and Psychological Resilience and Dysfunction Following Cancer Diagnosis:A Growth Mixture Modeling Approach[J]. Health Psychology,2010 ,(5): 484-495.

[3]乜琪.自组织与抗逆力的建构——以艾滋青年群体为例[J].首都师范大学学报:社会科学版,2014,(5):121.

[4]韩丽丽.学困生抗逆力风险因素与保护因素分析——基于对266名学困生的问卷调查[J].首都师范大学学报:社会科学版,2014,(6):119.

[5]唐魁玉.网络文化价值与网民的核心价值观[J].学术月刊,2012,(11): 21.

[6]刘冬,唐魁玉.在婚同妻的婚姻生活经历:一项解释现象学分析[J].哈尔滨工业大学学报:社会科学版, 2014,(11):32.

[7]SMITH J.Beyond the Divide between Cognition and Discourse:Using Interpretative Phenomenological Analysis in Health Psychology[J].Psychology&Health,1996,(3):261.

[8]GUBRIUM J F, HOLSTEIN J A. Handbook of Interview Research: Context and Method[M].London:Sage Publications,2001:13-26.

[9][美]曼纽尔·卡斯特尔.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘,译.北京:社会科学文献出版社,2001:206.

[10]黄少华,翟本瑞.网络社会学:学科定位与议题[M].北京:中国社会科学出版社,2006:12.

[11]丁道群,肖宁,张湘一.生活事件、网络社会支持与网络成瘾倾向的关系[J].湖南师范大学教育科学学报,2013,(6):118.

[12]刘冬,唐魁玉.同妻群体的虚拟互动实践研究[J].江汉学术,2014,(10):112.

[13]黄颖,段成荣.论农村留守妻子家庭中的互动仪式[J].广东社会科学,2012,(4):209-210.

[14][美]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君,译.北京:商务印书馆,2009:157.

[15]田国秀,邱文静,张妮.当代西方五种抗逆力模型比较研究[J].华东理工大学学报:社会科学版,2011,(4):13.

[16]王雅林.论费孝通先生晚年的重要学术贡献[J].西北师大学报:社会科学版,2015,(2):5.

[17]唐魁玉,刘冬.社会建构中的“同妻”问题研究[J].学术交流,2015,253(4):150-154.

[责任编辑:张莲英]

·政治文明与法律发展·

The Effect of Online Interaction on the Resilience Construction —An Interpretative Phenomenological Analysis of the Online Practice of Gay Wife

LIU Dong, TANG Kui-yu

(School of Humanities and Social Sciences,Harbin Institute of Technology,Harbin 150001,China)

Abstract:With the coming of risk society, resilience is becoming a theme of social sciences. But the existing studies always concern about the traditional effect's part, like family or organizations, but neglect the impact of network. This study aims at describing how online interaction effects the construction of one's resilience. Through interpretative phenomenological analysis of forty gay wives'daily life online, the paper arrives at the following conclusions: the features of cyberspace helped gay wives to build their resilience. There are three social support networks on the internet, and they are the basis of the construction. Gay wives focus on the social comparison, produce a common mood or emotional experience, create a kind of"interaction ritual", and share the emotional energy, deconstruct the dilemma of cognition and life meaning, and finally prompt them to re-construct their life order and accomplish their resilience construction. Introducing the perspective of online interaction to the study of resilience adds new complement to the traditional structure, and provides a new path to enhance the resilience construction.

Key words:online interaction;gay wife;resilience;virtual daily life;IPA

作者简介:刘冬(1988-),女,黑龙江佳木斯人,博士研究生,从事网络社会学及虚拟社会人类学研究;唐魁玉(1962-),男,吉林辉南人,教授,博士生导师,从事生活方式、网络社会学及虚拟社会人类学研究。

基金项目:教育部人文社会科学研究项目“同妻社群生活适应问题的虚拟社会人类学研究”(12YJA8400ZZ)

收稿日期:2015-11-13

中图分类号:C913

文献标志码:A

文章编号:1009-1971(2016)01-0016-06