中国公众住房政策公平感实证分析

麻宝斌,贾 茹

(吉林大学行政学院,长春130012)

中国公众住房政策公平感实证分析

麻宝斌,贾 茹

(吉林大学行政学院,长春130012)

摘 要:立足于中国社会转型的特定背景,基于2014年“我国社会公平正义状况测评及改善对策研究”全国调研的数据结果,从纵向和横向的角度对目前中国公众的住房政策公平感状况进行描述。研究发现,公众对近年来政府在住房领域内的作为给予了部分肯定,但仍有近半数受访者对住房政策的不公平状况感受强烈,同时,有近六成受访者偏好由政府充当住房资源再分配的主体。不同群体的住房政策公平感存在一定程度差异。着眼于未来,各级政府应加强对住房政策社会学意义的理解,理清政府和市场的关系,奉行“公平与效率相兼容”的原则,从而解决住房领域日益突出的社会不公平问题,真正保障公众“住有所居”、“居有其屋”的基本权利。

关键词:住房政策;群体差异;住房资源再分配;政府;社会不公

问题的提出

中国自1998年起推行城镇住房制度改革至今,逐渐由市场化、货币化的住房分配制度取代了福利性、租赁性的住房实物分配制度。总体上,改革缓解了住房短缺状况,提高了住房分配效率。但由于房地产市场在短短的17年间迅速完成住房产品的市场化运作,住房市场也出现了结构性失调、价格大幅上涨、保障性住房供应不力等诸多问题,“蜗居”、“蚁族”、“房奴”成为公共领域的关注焦点。政府如何通过住房政策保障公众居住权成为当前政府治理的一个难题。

一般认为,住房政策是政府为了适应不同时期的住房需求、解决住房问题、引导住房经济发展,对住房的数量、质量、价格、使用权和所有权状况所做的制度性安排。受经济发展和社会需求的双重影响,中国住房政策不断调整,政策演进大体经历了四个阶段:第一阶段为1998—2002年,确立住房市场化制度框架,推行以“鼓励住房消费”为核心的住房政策;第二阶段为2003—2004年,明确住房市场化的改革方向,推行以“扩需求、抑供给”为核心的住房政策;第三阶段为2005—2009年,促进住房市场健康发展,推行以“稳房价、调结构”为核心的住房政策;第四阶段为2009—2014年,保持住房市场平稳发展,推行以“遏制部分城市房价过快上涨”为核心的住房政策。①任兴洲将中国住房政策划分为“住房制度全面改革初期的住房政策”、“促进房地产市场持续健康发展的阶段”、“以稳房价、调结构为主要目标的阶段”、“以保增长、扩内需、促进房地产市场发展为目标的阶段”、“以保持房地产市场平稳健康发展,遏制部分城市房价过快上涨为目标的政策调控”五个阶段。本文对住房政策演进过程的阶段划分综合了任兴洲等学者的划分方式。

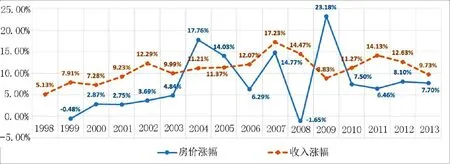

从分配关系来看,住房政策的核心在于住房领域的政府和市场关系该如何调整。不同时期的住房政策,体现了政府和市场的力量此消彼长,或并行不悖。在商品房政策领域,政府坚持以市场为主导的价格机制,在此基础上,为了平抑过高的房价,干预力度不断加强。特别是自2010年起,中国城镇居民的收入涨幅均高于房价涨幅,商品房价格涨幅趋于平缓(见图1),这意味着公众对于房价的负担能力在逐年攀升,商品房价格过高的问题有所缓解。但保障性住房及房地产消费领域的社会不公问题仍然客观存在,并直接影响公众对住房政策的公平感受。公众对住房政策的公平感,“反映了社会成员对政治系统的认同,公平感是一种主观体验,它既可以被观测,也能够被引导,准确把握社会公众对社会公正状况的体验和感受,分析其公正心理的结构与状况,既可以作为理论研究的参照,也为政策制定提供方向与指引”[1]57-74。针对住房现状和住房政策执行情况,公民具有何种主观感受是本文所要探索的基本主题。

公众对于住房政策的公平感受建立在社会比较基础之上,突出体现为三个维度:一是住房政策的主观期望与住房政策的客观状况之间的比较;二是住房政策的自身体验与他人体验之间的比较;三是现在住房政策与过去住房政策之间的比较。当客观存在的政策事实与主观的心理预期不吻合,或是他人的政策体验与自我的政策体验相背离时,公众会产生不公平的体验,由于不吻合存在一定的区间,使得住房政策公平感存在一定的强度差异。为此,我们从纵向和横向两个角度描述公众住房政策的公平感受。纵向描述着眼于从时间序列上对住房政策公平感进行比较分析,我们依托于两组数据:一组来自2006年6月至2007 年5月教育部哲学社会科学重大攻关课题“社会公正与政府责任研究”组织实施的第一次公民公平感调查,另一组来自2014年国家社会科学基金重大项目“我国社会公平正义状况测评及改善对策研究”课题组的全国抽样调查。公众住房政策公平感的横向描述意在从特定时间点上呈现不同群体住房政策公平感的差异分布,主要人口学分析变量包括地域、年龄、教育程度、职业、户籍、住房来源、个人年收入等。

图1 1998—2012年全国新建商品住宅房房价涨幅与收入涨幅折线图

一、数据来源

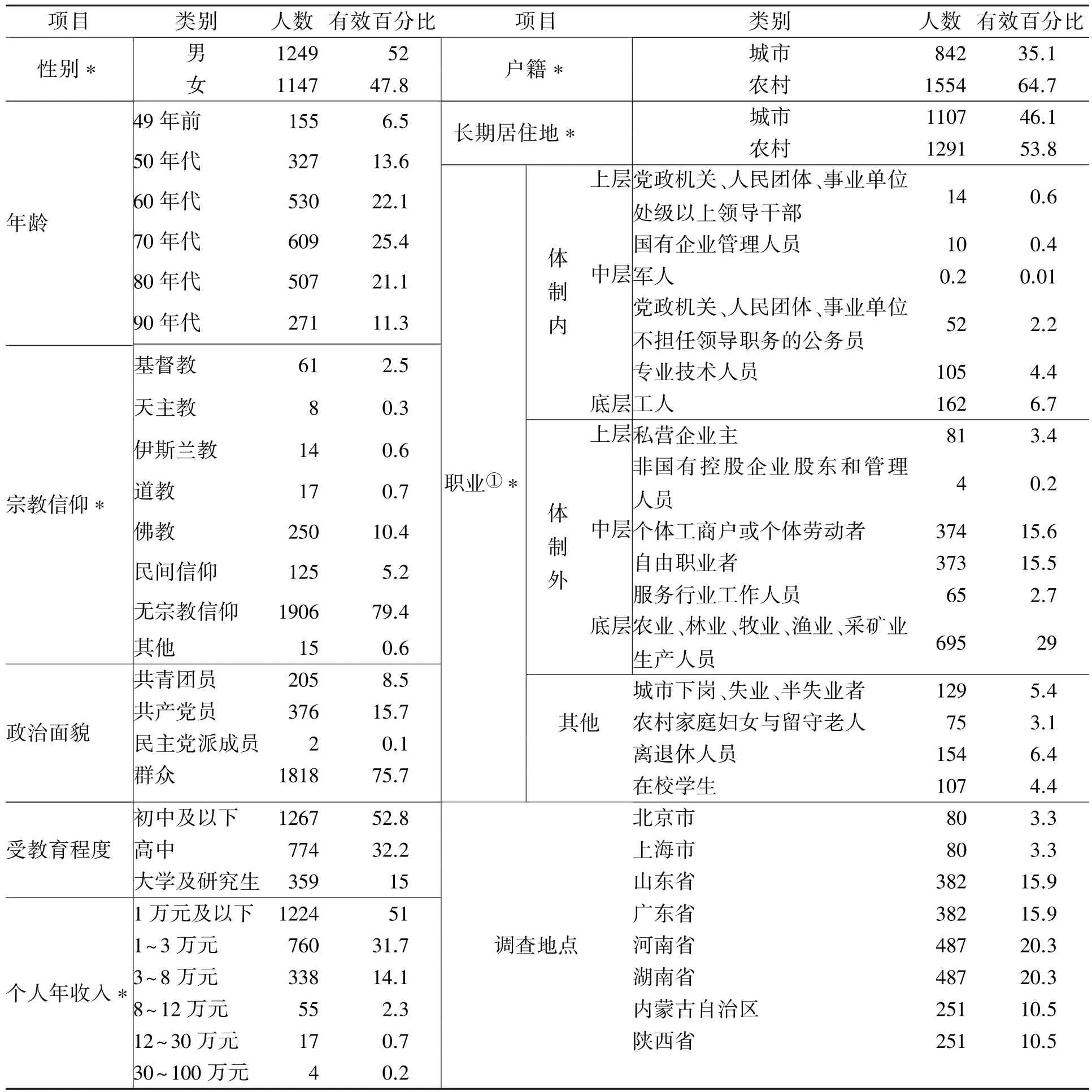

本研究主要数据来自2014年国家社会科学基金重大项目“我国社会公平正义状况测评及改善对策研究”,该课题组在全国范围内采用多层多阶段PPS抽样,共抽取北京、上海、山东、广东、河南、湖南、内蒙古、陕西等8个省级单位、19个区县级单位、32个街道或乡镇级单位、96个居委会或村级单位,实际回收有效问卷2425份,进行加权处理后获得2400个有效样本。本次调查按性别、年龄、宗教信仰、政治面貌、受教育程度、个人年收入、户籍、长期居住地、职业和调查地点等,对被试公众的群体进行划分,调查对象的具体情况见表1(见下页)。本研究采用Spss21.0进行数据分析,数据分析方法包括频率分析、卡方检定、交叉制表分析、相关性分析。

二、研究设计

1.住房政策公平感的总体测评

在住房领域,公众普遍对房价的感受最为直接。一方面,公众对于房价的感受与公众对于住房的负担能力息息相关,即房价的高低关系到公众是否能够“居有其屋”、“住有所居”,故房价感受能够集中且直观地反映出住房领域公众的主观感受;另一方面,房价问题是政府商品房和保障性住房政策该如何调整的晴雨表,剔除炒房等扰乱市场秩序的行为,房价上涨意味着住房投入要素等价格的上扬,住房供应成本的提高不仅使商品房和经济适用房的价格上涨,同时致使廉租房和公共租赁房的租金提高,故房价问题贯穿商品房和保障性住房领域,在住房领域具有普遍意义。基于此,笔者在调查问卷中设计了四道关于房价公平感受的题目,分别为:“目前我居住的地区房价基本合理”、“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”、“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”、“炒房造成了房价偏高”。一方面,从纵向描述的角度出发,将这四个题目进行频率分析用以观测公众对住房政策的总体公平感受,并将目前公众住房政策公平感的数据结果与2007年公平感调查数据结果进行比较;另一方面,从横向描述的角度出发,将这四个题目与地域、年龄、教育程度、职业、户籍、住房来源、个人年收入等七个变量进行交叉列表分析,用以观测公众对于住房政策公平感受的群体差异。

表1 调查对象的人口统计学特征(N=2400) 单位:人,%

2.住房政策公平感的具体测量

为了测量公众对于当前房价状况的公平感受,问卷中设计了一个问题,即“目前我居住的地区房价基本合理”,包括非常同意、同意、不同意、非常不同意、说不清楚等五个选项,在调查过程中由受访者根据自己的实际情况选择。若受访者选择“非常同意”或“同意”选项,就意味着调查对象认可目前所居住地区房价,倾向于认为当前住房政策制定公平、效果显著;若受访者选择“非常不同意”或“不同意”,就意味着其认为目前所居住地区房价不合理,当前住房政策的制定有失公平、执行阻滞、问题突出;若选择“不清楚”选项,则意味着受访者没有清晰的看法。

为了进一步探寻公众对于当前住房政策的公平感受,问卷中设计了两个问题:一是“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”,用以更为细致地测量公众对于政策制定和执行的公平感受;二是“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”,用以更具体地测量公众对于政府监管的公平感受。其同样包括非常同意、同意、不同意、非常不同意、说不清楚等五个选项。“非常同意”和“同意”选项意味着受访者认同是政策因素或监管不力导致了房价偏高,对当前住房政策的公平状况持消极态度;“不同意”和“非常不同意”选项意味着受访者不认为房价过高是由政策因素或政府行为所致,对当前住房政策的公平状况持积极态度;“不清楚”选项意味着受访者对问题缺乏了解。“炒房造成了房价偏高”这一题目的设置是为了测量公众对于市场性因素、特别是由市场失灵导致房价过高的主观感受,市场失灵为政府干预提供了合理性依据。“炒房导致房价偏高”必然会诉诸“政府监管不力”,故此题目在一定程度上是“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”的同义替换。

三、调查结果分析

(一)住房政策公平感受的纵向差异

1.公众对当前住房政策的公平感受

图2 公众对住房政策的总体公平感受的百分比统计图

如图2所示,对“目前我居住的地区房价基本合理”进行频率分析,有49.3%的受访者不同意此种说法,37.8%的受访者同意此种说法,也就是说,近五成受访者认为目前所居住地区的房价是不合理的,即近半数的公众对于房价过高的不公平感受较强。对“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”进行频率分析,62.5%的受访者同意此种说法,16.8%的受访者不同意此种说法。也就是说,近六成的公众认为目前房价过高,政府具有不可推卸的责任,现行土地政策、房地产政策是致使房价偏高的重要因素。对“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”进行频率分析, 63.1%的受访者同意此种说法,15.9%的受访者不同意此种说法,也就是说,近六成的公众认为政府未能理顺和市场的关系,政府监管未能及时纠正住房市场出现的失范行为。对“炒房造成了房价偏高”进行频率分析,66.8%的受访者同意此种说法,仅有13.3%的受访者不同意此种说法,也就是说,近七成的公众认为是住房投资市场过热加剧了住房供给的结构失衡,住房市场失灵现象对政府监管提出了进一步要求。

住房具有多重属性,它既是投资品也是消费品,既是必需品也是奢侈品。综合访谈结果,我们认为,公众对住房政策的不公平感受主要有两方面原因:一方面,作为投资品,土地和房产多年来具有较大的增值空间,然而,土地增值和房产增值并非来源于“住房的物理或物质结构或建筑物的增值,而是政府在城市基础设施和服务开支被资本化入住房的价格中”[2],并且,政府未能将所增价值进行制度化的回收处理、用之于民,而是借助不合理的土地政策、住房政策和监管措施,房地产商和地方政府合作谋利,通过高额房价攫取资本,致使中低层收入人群承受高房价所造成的利益损害,造成了社会财富的分配不公。另一方面,作为消费品,政府所出台的住房政策多年来将促进住房产业的发展作为新的经济增长点,却未能把实现公众的基本居住权放在优先考虑地位,忽略了中低层收入群体对于住房的消费需求,在经济性政策目标的引导下,高收入者不断通过购置房产来满足消费欲望,所拥有住房数目多、质量好、地段便利成为了身份地位的象征,致使高收入阶层拥有多套住房,房产资源大量闲置[3],而中低收入阶层却无力承受高房价,住房需求无法得到满足,房地产消费市场不断异化,消费不公日益凸显。

2.住房政策公平感的纵向差异

将2014年全国调查数据与“2007年公民公平感调查”的数据进行比较,结果显示,公众对于房价合理的同意率下降了5.7%,同意是因为政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高的比率下降了1.9%,同意是因为政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高的比率下降了4.8%,同意是因为炒房造成了房价偏高的比率下降了1.8%。这意味着2007年至2014年间,伴随着宏观经济的下行趋势和政府打压房价的调控措施,公众对于房地产政策、政府监管等方面的公平感受较2007年有所加强,也就是说,公众感知到近年来政府在住房领域内的作为,并且给予了部分肯定。

虽然自2010年至2013年末,中国商品房销售价格涨幅趋于平缓,但是,相较于2007年的调查数据而言,同意“目前所居住地区房价基本合理”的比率却有所下降,表明公众对于住房政策的不公平感受依旧强烈。究其原因,一方面,虽然2013年的商品房销售价格涨幅(7.70%)低于2007年的商品房销售价格涨幅(14.77%),但是,商品房的销售价格却逐年攀升,而公众对于房价的直观感受多集中在销售价格,而非价格涨幅上。另一方面,公众的住房承受能力和现实房价之间的关系失衡现象虽有缓解却依然存在,长期过重的住房负担使公众对于住房政策公平状况的消极情绪逐年累积。依据2014年国家统计年鉴数据(见表2),2007年中国商品房平均销售价格是3864 元/平方米;以购买一套70平方米住房为标准,房价与家庭人均可支配收入比达到19.62;倘若以正常的三口之家计算,房价与家庭两人可支配收入比达到9.81;而2013年中国商品房平均销售价格是6237元/平方米,以购买一套70平方米住房为标准,房价与家庭人均可支配收入比达到16.20,倘若以正常的三口之家计算,房价与家庭两人可支配收入比达到8.10。也就是说,在2007年至2013年间,虽然政府出台政策抑制房价过快增长,但是正常的三口之家购入70平方米的商品房不吃不喝依然需要8~9年,如果考虑家庭在医疗、教育、养老和生活必需品等方面的支出,公众的实际住房承受能力将更低。

表2 全国商品房销售价格与房价收入比统计表(1998—2013)

(二)住房政策公平感受的群体差异

将地域、年龄、教育程度、职业、户籍、住房来源、个人年收入等七个变量与住房政策相关变量进行卡方检定,结果显示,地域、年龄等七个变量与住房政策相关变量的相关系数(Pearson相关系数)均小于0.005,说明这些变量与住房政策相关变量之间具有显著的相关性,也就是说,地域、年龄等因素与公众对住房政策公平感的评判程度相关联。

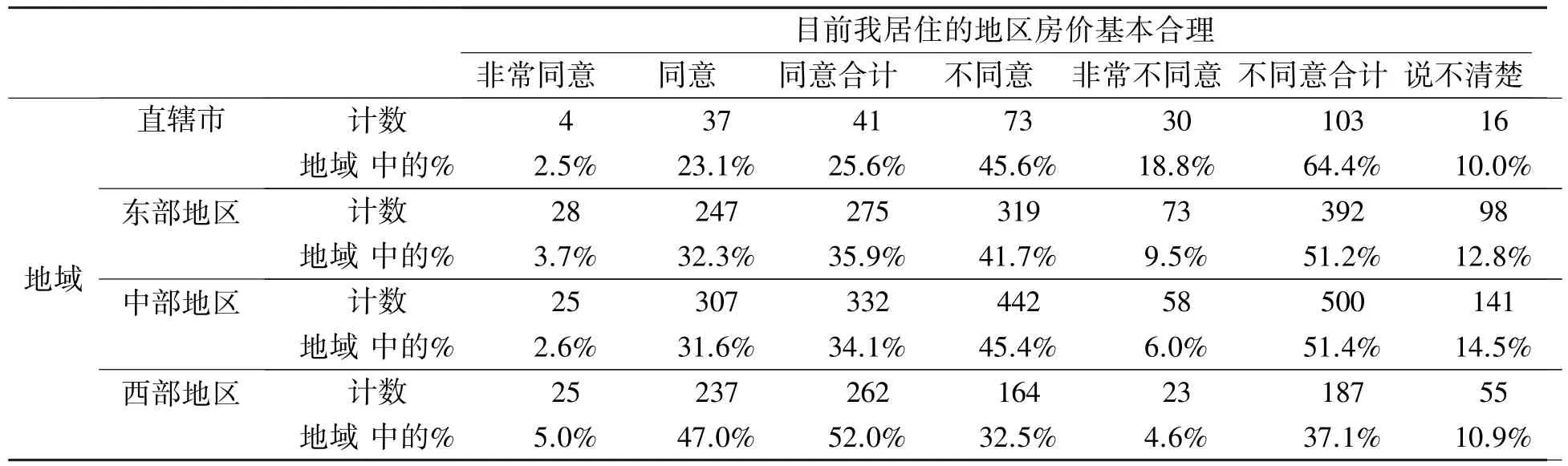

1.住房政策公平感的地域差异

相较其他地域而言,经济发展水平最高的直辖市的受访者对房价过高的不公平感最为强烈,占比64.4%;经济发展水平最低的西部地区的受访者对房价过高的不公平感最低,占比37.1%;但是这一趋势并没有随着经济发展水平的高低呈线性的升降,突出表现为中部地区受访者对于房价过高的不公平感高于东部地区,占比51.4%(见表3)。也就是说,除经济发展水平外尚有其他政策性因素影响着公众对于房价的不公平感受。

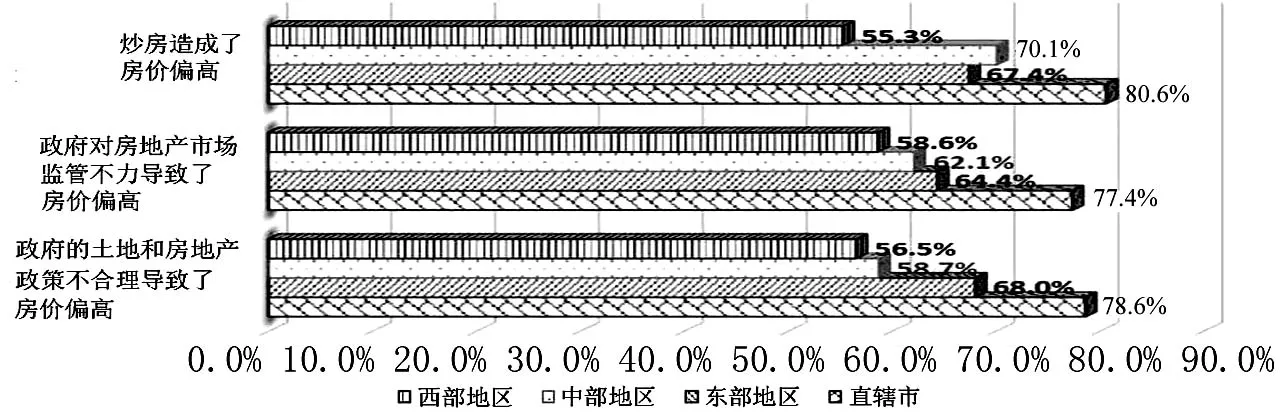

同意“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”、“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”的人数比例(见下页图3)。在所处直辖市的受访者中的人数比例最高,分别占比78. 6%和77.4%,其次为在所处东部地区受访者中的人数比例,但是,认为是由炒房造成了房价偏高的人数比例在所处直辖市的受访者中达到最高,占比80.6%,却在所处中部地区的受访者中位列第二,占比70.1%。也就是说,中部地区的公众之所以认为所居住地区的房价不合理,一定程度上是由房地产商的炒房行为所致;而直辖市和东部地区的公众更倾向于认可政府在调控房价中应该有所作为。

表3 地域与“目前我居住的地区房价基本合理”的交叉制表

图3 地域与住房政策相关变量的交叉制表数据结果条形图

2.房价政策公平感的年龄差异

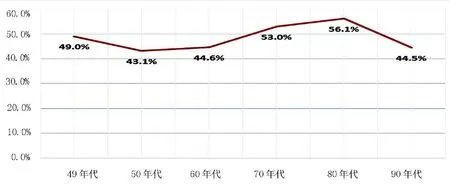

大致而言,在20世纪50年代至90年代出生的受访者中,随着年龄的降低,认为目前所居住的地区房价不合理的人数比例逐渐攀升(如图4)。在80年代出生的受访者中,认为目前所居住的地区房价不合理的人数比例升至最高,占比56.1%;在70年代出生的受访者中人数比例位列第二,占比53.0%,整体趋势大致呈倒U型。这意味着,相较其他年龄段而言,1980—1989年出生的公众对于房价过高的不公平感受最为强烈,其次为1970—1979年出生的公众,即80后群体与70后群体,这应该与80后、70后群体面临着较大的购房压力直接相关。

图4 年龄与不同意“目前我居住的地区房价基本合理”的交叉制表折线图

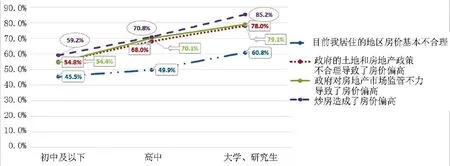

大致而言,随着年龄的降低,认为政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高的人数比例逐渐攀升(如图5),但是,在70年代出生的受访者中,认为是政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高的人数比例骤然下降,占比58.0%;在80年代出生的受访者中,认为是政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高的人数比例升至最高,占比71.8%。随着年龄的降低,认为“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”、“炒房造成了房价偏高”的人数比例逐渐攀升,在90年代出生的受访者中人数比例达到最高点,分别占比71.6%和78.3%。也就是说,90年代和80年代出生的公众更倾向于认为房价过高是由政府政策制定不合理、政策执行不力和市场交易行为失范造成的,而70年代出生的公众对政府和房地产商在房价偏高中所承担的责任持宽容态度。

3.房价政策公平感的教育程度差异

随着教育程度的升高,与住房政策相关的四组变量的数据曲线皆呈线性上升趋势(如图6),这意味着,受教育程度愈高的公众,愈加认为房价偏高不仅与政府的土地政策、房地产政策、监管措施密切相关,同时房地产商的炒房行为也是致使房价偏高的重要因素。伴随着公众受教育程度的不断提高,公众对于政府的政策行为和房地产商的市场行为认识更加深刻、要求更加具体,政府和房地产商在房价调控中需要履行更多的责任、承担更多的义务。

图6 教育与住房政策相关变量的交叉制表折线图

4.房价政策公平感的职业差异

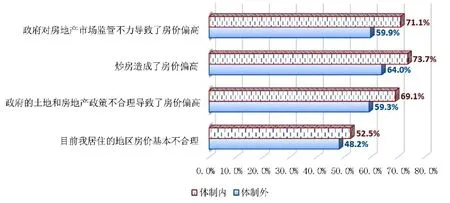

在将职业变量与住房政策相关变量进行交叉列表分析过程中,数据结果显示(如图7),对于“目前我居住的地区房价基本合理”持不同意观点的人数比例在体制内高于体制外,分别占比52.5%和48.2%;对于同意“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”、“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”、“炒房造成了房价偏高”的人数比例在体制内均高于体制外。这意味着,在体制内单位工作的公众对于住房政策的不公平感受高于在体制外单位工作的公众。在一定程度上反映出体制内群体更偏好计划经济中的均等原则,而体制外群体更偏好市场经济中的应得原则。

图7 职业(体制内、体制外)与住房政策相关变量的交叉制表数据结果条形图

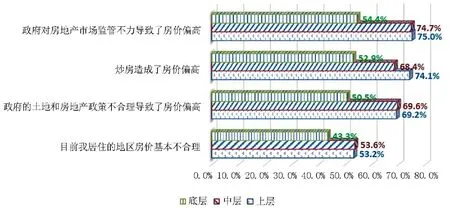

数据结果显示(如图8),在上层职业和中层职业的受访者中,对于“不同意目前我居住的地区房价基本合理”、”同意政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”、“同意政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”、“同意炒房造成了房价偏高”的人数比例均高于在底层职业的受访者中的人数比例。这意味着,职业为上层和中层的公众对于住房政策的不公平感受高于职业为底层的公众。

图8 职业层级与住房政策相关变量的交叉制表数据结果条形图

5.房价政策公平感的户籍差异

将户籍、长期居住地变量与住房政策相关变量进行交叉列表,数据结果显示(见图9),认为目前房价不合理、政府监管不力造成房价偏高、炒房造成房价偏高的人数在“农村户口但居住在城市”的受访者中所占比例最高,分别占比57.7%、71.8%和77.3%,在“城市户口且居住在城市”的受访者中所占的人数比例位列第二位,分别占比51.9%、70.5%和74.5%,在“农村户口且居住在农村”的受访者中所占的人数比例最低,分别占比45.2%、55.6%和59.2%。也就是说,“农村户口但居住在城市”的流动人口对于住房政策的不公平感最为强烈,城市人口次之,农村人口对于住房政策的不公平感受最低。一方面,“农村户口但居住在城市”的公众对城市住房具有迫切的需求;另一方面,城市房价高于农村房价数倍,其个人收入难以维系城市购房支出,且购房资格多受到户籍限制,故而“农村户口但居住在城市”的流动人口对于住房政策的不公平感受最为强烈。

图9 户籍与住房政策相关变量的交叉制表条形线图

6.房价政策公平感的住房来源差异

将住房来源变量与住房政策相关变量进行交叉列表,数据结果显示(见表4):在租用商品房或其他房主的房的受访者中,认为“目前所居住的地区房价不合理”的人数比例占的比重最高,占比67.1%;其次为在购买单位福利房的受访者中,占比58.3%。在购买单位福利房的受访者中,认为“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”的人数比例最高,占比83.3%;其次是租用商品房或其他房主的房的受访者,占比72.6%。在住房来源为办公室的受访者中,认为“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”的人数比例最高,占比100.0%;其次为在租用公有住房的受访者中,占比79.5%。在住房来源为集体宿舍的受访者中,认为“炒房造成了房价偏高”的人数比例最高,占比86.4%;其次为在租用公有住房的受访者中,占比84.6%;在住房来源为办公室的受访者中的人数比例位列第三,占比80.0%。这意味着,相较其他住房来源的公众而言,租用商品房或其他房主的房、购买单位福利房的公众的不公平感更为强烈,在办公室居住、租用公有住房的公众更倾向认为是政府的监管不力和房地产商的炒房行为致使房价过高。

表4 住房来源与住房政策相关变量的交叉制表

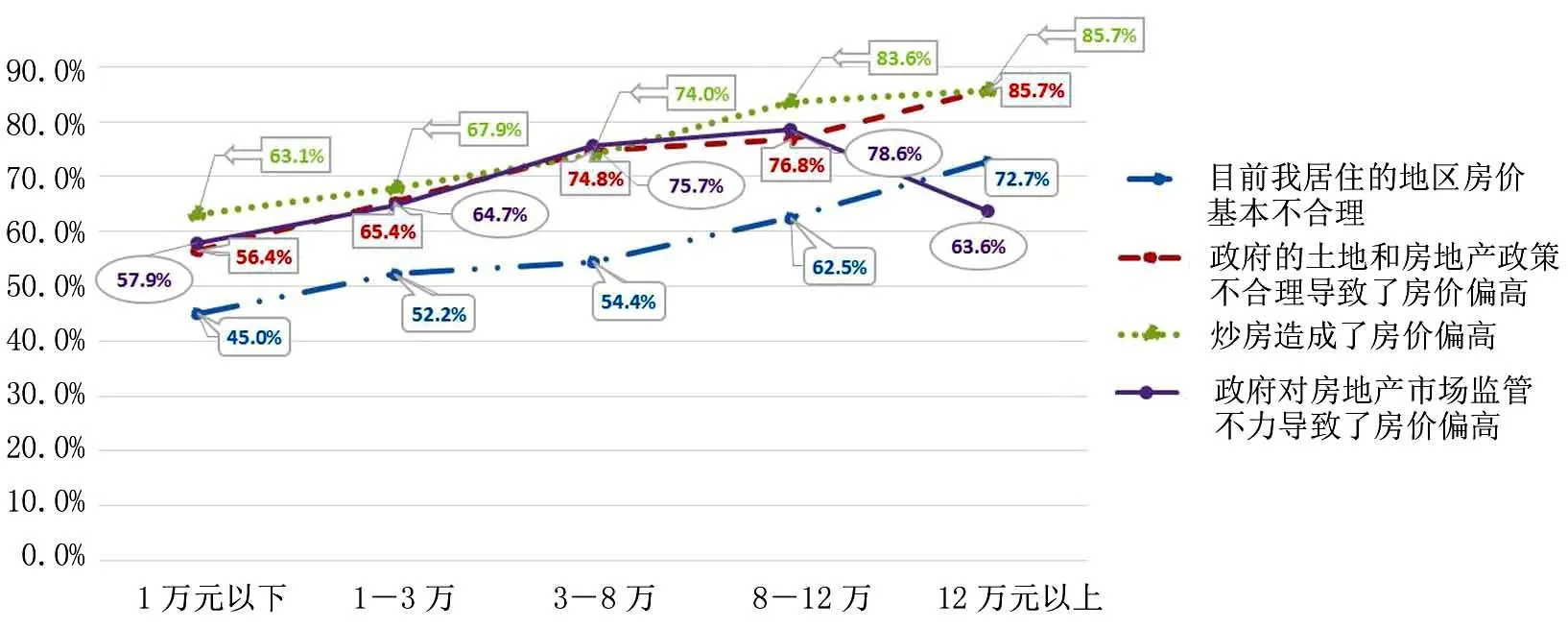

7.房价政策公平感的收入差异

数据结果显示(见图10),在个人年收入为12万元以上的受访者中认为目前所居住地区房价不合理的人数比例最高,占比72.7%;在个人年收入为8万元~12万元的受访者中认为目前所居住地区房价不合理的人数比例位列第二,占比62.5%;在个人年收入为1万元~3万元的受访者中认为目前所居住地区房价不合理的人数比例降至半数以下,占比45.0%。这意味着,随着个人年收入的逐渐增多,公众认为目前所居住的地区房价不合理的人数比例逐渐攀升,公众对于住房政策的不公平状况感受逐渐强烈。

收入变量与“政府的土地和房地产政策不合理导致了房价偏高”、“炒房造成了房价偏高”交叉列表的数据结果呈现与“目前我居住的地区房价基本合理”的数据结果相同的线性上升的趋势。但随着个人收入的增多,同意“政府对房地产市场监管不力导致了房价偏高”的人数比例不断攀升,在个人年收入为8万元~12万元的受访者中达到最高点,占比78.6%,在个人年收入为12万元以上的受访者中人数比例却骤降,仅占比63.6%,整体呈倒U型。

图10 个人年收入与住房政策相关变量的交叉制表折线图

初步结论与政策建议

研究发现,目前近半数公众对住房政策的不公平状况感受强烈,受中国社会传统和现代因素的综合影响,近六成公众偏好由政府充当住房资源再分配的主体。从纵向来看,2007年至2013年间,公众感知到政府在土地政策、房地产政策和市场监管方面的作为,并且给予了部分肯定。但由于住房销售价格的不断攀升及住房不公平感的逐年累积,使得公众同意“目前所居住地区房价基本合理”的比率有所下降。

从横向比较来看,不同群体的住房政策公平感存在一定差异,经济发展水平和政策性因素共同影响着住房政策不公平感的地域差异分布,直辖市和东部地区公众的住房政策不公平感较强,中部地区的公众对管制炒房等市场失范行为有较强的利益诉求。年龄变量与住房政策不公平感变量之间的数据结果呈现倒U型曲线,80后、70后群体的住房政策不公平感更强烈,90后、80后群体对住房领域内的政府行为持更为批判的态度, 70后群体对政府行为更为宽容。受教育程度愈高和个人年收入水平愈高的公众,对住房政策不公平感受愈加强烈,对住房领域内的公共政策和政府行为也有更高要求。在体制内单位从业的公众对于住房政策的不公平感受高于体制外单位从业的公众,职业层级为上层和中层的公众对于住房政策的不公平感受高于职业为底层的公众。“农村户口但居住在城市”的流动人口对于住房政策的不公平感最为强烈,城市人口次之。相较其他住房来源的公众而言,租用商品房或其他房主的房、购买单位福利房的公众对于目前住房政策的不公平感最为强烈。

结合当前住房市场的现状分析和公众对住房政策的公平感受,我们认为,自1998年住房分配货币化改革起,中国房地产经济快速发展,不仅实现了住房交易的市场化运作,满足了大多数公众的住房需求,同时带动了建筑业、服务业等其他产业的不断发展,但也使得住房领域分配不公问题日益凸显。“政府将房地产市场作为主要经济增长点”已经不足以适应当前的经济形势和社会需求,中央政府和地方各级政府应加强住房政策的社会学意义[4],将住房政策的重心逐步转移到“促进房地产经济的健康发展,实现住房领域的社会公平”上来。从战略层面讲,政府应该将满足中低收入人群“居者有其屋”的利益诉求作为住房政策制定的首要目标。在住房领域,各级政府应理清“政府和市场的关系”,奉行“公平与效率相兼容”[5]的原则。

其一,住房政策的制定应奉行“公平与效率相兼容”的原则。一方面,在“程序公正”的意义上,消除住房政策制定与执行中的非市场因素,确保住房在竞标、兴建、售出和管理各个环节公开、公正,“摒弃身份、特权等先赋性因素的影响,保证社会成员能够有参与财富等社会资源分配的平等机会,得到公正的对待”[1]57-74;另一方面,在“结果公平”的意义上,确保公民人人享有住房权利,特别是满足中低收入公众的住房需求,使住房资源得到合理配置。程序公正可以使公众将工作重心转移到生产上来,而不至于将社会资源消耗在非市场因素上。结果公平可以满足公众“住有所居”的基本需求,有恒产者有恒心,在某种意义上,可以提高人的生产积极性,从而有利于整个社会效率的改进和社会稳定的持续。

其二,在商品房领域,之所以出现“商品房价格涨幅趋于平缓,但近半公众对于房价的不公平感受依旧强烈”,一定程度上是因为公众认为“房价升高并不完全是市场规律所致,政府和房地产商负有不可推卸的责任”,突出表现在政府的土地和房地产政策不合理、政府对房地产的监管不够等。政府在接下来的政策调整中,应该理清政府和市场的关系,发挥市场机制的主导作用,放弃政府直接干预房价的政策措施,将商品房价格交给价格机制进行调控,着力解除附着在高房价上的非市场因素,保证房地产经济的健康发展,实现“与公平相兼顾的效率”。一方面,政府加强对房地产市场的监管力度,运用行政规制手段打击恶意炒房行为;另一方面,政府确保土地使用的公开招标和信息披露制度,接受公众的建议和监督。

其三,在保障性住房领域,虽然保障性住房的建设力度在不断加大,但是依赖地方财政的供给资金却严重短缺[6]。为此,政府可以考虑构建住房银行,将用于商品房、写字楼、商业综合体等商业用途的土地和税赋收益存入住房银行,将这笔资金专门用于保障性住房的供应,使土地溢价得以让利于民。同时,当前保障性住房固有量为数不少,政府应该着力解决保障性住房的分配问题,将资格审查透明化、公开化、制度化。另外,政府应合理规划保障性住房的供给方案,比如分散建设而非集中建设;政府出面流转空置房源,然后低价出售或者租赁给保障目标,以免造成社会隔离、空间不匹配、公共服务供给不足等新的社会问题[7]。

其四,在住房的投资市场和消费市场,投资过热、消费异化引起社会不公,致使住房资源未能得到合理配置。为此,一方面,政府应该引导公众的投资取向从房产转向其他投资领域,在健全整个投资体系的同时,对房产投资收取高税额,削减公众因房产投资而获取的巨额利润,抑制炒房行为;另一方面,通过政策宣传等手段,合理引导公众在住房领域的消费偏好,改变“住宅数目多、地段好、面积大标志着社会地位高”的观念,将富人的消费由住房领域转向其他消费领域,用以保障住房市场的平衡分配。于此同时,各级政府应着力搭建房产购置的信息网络,建立信息共享机制,实时监控住房买卖信息,合理调控住房买卖趋势,确保保障性住房不流入房产的投资和消费市场。

其五,综合住房政策公平感的群体差异分析,政府应加大对直辖市的房产经济的调控力度,遏制中部地区的炒房行为;对七八十年代出生的、承受较大购房压力的群体进行适当的住房补贴;扶持租用公有或者商品住房的低收入群体进行房产购置;解决流动人员尤其是城市外来务工人员的住房保障问题;在满足“居有定所”、“居者有其屋”后,改善居民的住房面积和住房质量;对于高学历、高收入、体制内的人群进行政策疏导,降低其在住房领域的不公感受。同时,直辖市、90年代出生、高学历、高收入、流动人口及职业性质为体制内的公众均显现出对政府的土地政策、房产政策和监管行为的强烈不满,政府在积极调整住房政策的同时,应该强化政策营销和政策宣传的能力,有针对性地与上述群体进行沟通。

参考文献:

[1]麻宝斌.社会公平正义测评的理论前提与基本逻辑[J].中共天津市委党校学报,2012,(5).

[2]易宪容.中国住房市场的公共政策研究[J].管理世界, 2009,(10):62-87.

[3]李国敏,卢珂.公共性:中国城市住房政策的理性回归[J].中国行政管理,2011,(7):51-54.

[4]朱亚鹏.公共政策过程研究:理论与实践[M].北京:中央编译出版社,2013:321.

[5]麻宝斌.关于公平与效率关系的政治学分析[J].中共宁波市委党校学报,2003,(3):20-24.

[6]姜伟新.国务院关于城镇保障性住房建设和管理工作情况的报告[R].中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,2011,(7):662-667.

[7]IHLANFELDT K R,SJOQUIST D L. The Spatial Mismatch Hypothesis: A Review of Recent Studies and Their Implications for Welfare Reform[J].Housing Policy Debate,1998,9(4):849-892.

[责任编辑:张莲英]

Empirical Analysis of Chinese People's Sense of Fairness on Housing Policy

MA Bao-bin, JIA Ru

(School of Public Administration, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract:Based on the 2014 national survey data from the program of“Evaluation and Improvement Strategies of Social Justice in China”, this paper describes Chinese people's sense of fairness on housing policy in urban China during the transformation era. From vertical and horizontal angle, the study found that the public partially affirmed administrative action in the public housing sector, but nearly half of respondents still felt unfair. Meanwhile, nearly sixty percent of respondents preferred the government to act as the main body of reallocation of housing resources. There are some differences between specific groups in sense of fairness. In the future, the government should learn the sociological significance of housing policy. To protect the housing rights of the residents and control the increasing inequity in housing policy, the government should uphold the principle of“fairness and efficiency are compatible”and make clear the role that government and market plays respectively.

Key words:housing policy;group differences;redistribution of housing resources;government;social injustice

作者简介:麻宝斌(1973-),男,吉林敦化人,教授,博士生导师,从事政治学与公共行政学研究;贾茹(1992-),女,吉林四平人,硕士研究生,从事公共治理与公共政策研究。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“我国社会公平正义现状测评及改善对策研究”(12&ZD060);吉林大学国家治理协同创新中心成果

收稿日期:2015-10-11

中图分类号:D668

文献标志码:A

文章编号:1009-1971(2016)01-0022-11