“互联网+”的基层治理应用——以上海市金山区朱泾镇治理经验为例

沈士光,魏苗苗

(中共上海市委党校公共管理教研部,上海200233)

“互联网+”的基层治理应用——以上海市金山区朱泾镇治理经验为例

沈士光,魏苗苗

(中共上海市委党校公共管理教研部,上海200233)

摘 要:上海市金山区朱泾镇率先采用“互联网+”的创新思维模式。在“空间全覆盖”网格优势支撑下,采取“类两轴化”的组织结构,有效地保证落实网格治理的责任制,并对城市部件进行有针对性的分类,区分了“静态物”和“人本物”质量的不同,显现了人本关怀,也凸显了深层次治理的远见,实现了有效有序的治理。在民主治理方面,既利用技术手段,又考虑到居民家庭对电视的偏好,将公共政策的知情权、选择权以及对公职人员的监督权交给公众,实现了知情与互动、参与与监督的两个结合,并预示了权利政治的不可逆的成长状态,给居民提供了真正当家做主的范式。在工作作风方面,运用技术的支撑力,实现了从一次评估到过程评估、从定性到定量、从体制内考核到以体制外评价为主的三个转变,为探索摆脱科层困境,保持与群众紧密联系的可持续、可持久的途径提供了有益的借鉴和启示。

关键词:基层治理;“互联网+”技术手段;民主权利;朱泾镇

李克强总理在2015年政府工作报告中提出了“互联网+”行动计划,表示将进一步推动“移动网络、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展”[1]。这不仅代表了我国政府对相关产业的态度,激起了这些产业相关人员的强烈兴趣,而且对其他领域也具有极大的影响力、吸引力,甚至冲击力。因此,把互联网技术和互联网思维应用到相关领域已经成为当下既“时尚”又适用的模式。“互联网+”不是简单的“+技术或工具”,而是一种创造思维模式,依靠互联网,在各个领域提供新的技术设施的基础上,进行创新、拓展,由此产生意想不到的“溢出效应”。近年来,各地政府在运用互联网技术进行治理创新,上海市金山区朱泾镇在治理实践中率先将互联网延伸为“互联网+”,即通过对网格化管理的“改造”,对“美丽朱泾0频道”的添加,对“电子走访、宅基走访”“二维码”扫描环节的设置,由此“变异”为某种出人意料的收获,产生出可喜的“溢出效应”,在内在而不是表象的有序治理、提高民主和切实改进工作作风方面给我国广大基层提供了可资借鉴的经验。

一、“网格化”的创新和拓展成就了有序治理的升级版

20世纪90年代末,随着网格技术的出现,它将高速互联网、高性能计算机、大型数据库、传感器、远程设备等融为一体。网格的本质特征是分布和资源共享。国外学者将网格特征细化为:可扩充性和选择性,多层次上的异构性,不可预测的结构,动态的、不可预测的行为以及多种管理区域[2]。可以说,网格的动态变化的特征,使得多个虚拟机构间共享资源和协同解决问题成为可能。这给日益复杂的城市管理带来了革命性的启示,即“通过借鉴网格化运作机制有效实现其边界内的资源共享、业务协同及一体化统一服务”[3]。此后,网格化管理在我国城市的巡逻、城管、社区管理、工商管理、市场监管、劳动保障等领域萌生与实施,其中北京市东城区和上海市的网格化城市管理模式较为成功且影响较大。

从来源说,朱泾镇的网格化治理来自上述的网格化城市管理模式,即在“空间全覆盖”原则的指导下,将所有行政管辖区作为一个整体网格,按照精细化管理需要进行地理空间划分,统一编码后在电子地图上予以标注,并绑定单元内的管理对象和网络监督员,以实现城市管理的全时段、无缝隙、精细化管理。

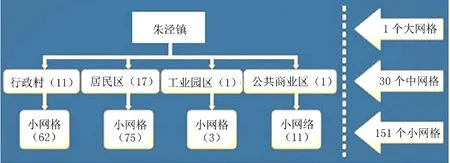

在“空间全覆盖”原则的指导下,朱泾镇以各个行政区域为基础,形成了如图1所示的三级网格,具体内容是:全镇1个大网格,各村居、工业园区、公共商业区30个中网格,以及各村居、工业园区、公共商业区内部细化的151个责任小网格。中网格由11个行政村、17个居民区、1个工业园区和1个公共商业区网格组成。小网格是在各村居、工业园区、公共商业区网格上的细分,即公共商业区划分为11个小网格,工业园区细分为3个小网格,行政村包括62个小网格,居民区则由75个小网格构成。在地理编码技术的支持下,全镇网格实施统一编号、统一标识。工业园区编码为A,公用商业区编码为B,行政村编码为C,居民区编码为D;每一个小网格均有固定编号,如民主村小网格的编号是C0101到C0107,金来居委会的编号是D1601到D1605,公共商业区的编号是B0101至B0111,工业园区的稍有不同,其分别是A0101、A0201、A0301。

图1 朱泾镇网格化划分示意图

但是朱泾镇对网格化管理有创新和拓展,一是组织结构的创新,二是管理内容上拓展。

第一是组织结构的创新。北京市东城区采取的是建立指挥轴、监督轴“两轴化”管理体制,指挥轴由城市综合管理委员会负责,监督轴由城市管理监督中心负责,改变了原来城市管理体制的管理职能、监督评价职能都集中在每个职能部门,从发现问题、处置问题到结果评价,都由职能部门自己来完成的情况。在以前的自我监督、体内循环的体制下,不可避免地会出现“四个没人管”,即发现问题多少没人管、发现问题快慢没人管、处理问题是否及时没人管、问题处置到什么程度没人管的现象,最终必然导致在基本失控的状态下实行粗放管理。“两轴化”管理将原来的监督职能从职能部门中剥离出来,建立一个与管理职能并行的、强有力的外部监督体系,对城市管理全过程实行有效监督,为精细化管理提供制度保障[4]70-79。

朱泾镇根据自身实际情况,采取的是镇党委领导下的“类两轴化”的组织结构,成立实施网格化管理提升城市综合管理效能领导小组,由镇党委书记任组长,镇长任常务副组长,相关班子成员为副组长,成员包括各村委、居委、镇属企事业单位和相关职能部门负责人。领导小组下设办公室,办公室设在镇城市网格综合管理中心,由镇长兼任办公室主任,镇党委副书记兼任常务副主任,镇党政领导班子为成员。

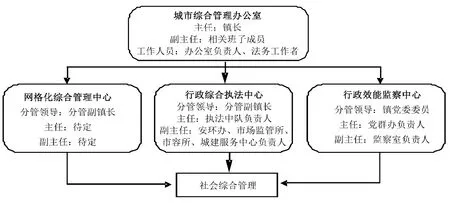

新设立如图2(见下页)所示的“一个办公室,三个中心”,即朱泾镇城市综合管理办公室(简称综合管理办)、朱泾镇城市管理中心(简称网格化中心)、朱泾镇行政综合执法中心(简称执法中心)、朱泾镇行政效能监察中心(简称监察中心)。所谓“类两轴化”,指的是城市管理中心是一轴,行政效能监察中心是起监督作用的另一轴。不过行政效能监察中心的监督功能的地位没有城市管理中心高。“两轴化”的两轴是并行的,“类两轴化”则并不并行,行政效能监察中心这一轴要接受另一轴的领导。那么,是否意味着行政效能监察中心这一轴的力量比较弱呢?在实践运作中并非如此。其中,党委书记的地位比较超然,每周都有相关简报置于他的案头,对当前发生的各种情况了如指掌。当监督这一轴显得比较弱的时候,党委书记的力量就出现在这一边,起到了平衡的作用。

图2 朱泾镇城市网格化管理组织图

第二是管理内容上的拓展。网格化管理一个显著的优势就是实现管理空间精细化和管理对象的精确定位,这就需要将城市部件进行归类编号。所谓城市部件,指的是以物质形式为特征的城市基础结构系统的基本组成部分,是城市可利用的各种设施,包括公共设施、绿化设施、交通设施等。城市部件是城市经济、社会活动的基本载体,是真正属于城市的不可移动的要素。城市部件对增强和完善城市功能、提高城市现代化水平起着非常重要的作用。尤其是与人民群众生活密切相关的道路、桥梁、供水、排水、供热和垃圾等公共设施类城市部件,对改善人民群众生活条件、提高人民的生活质量发挥着举足轻重的作用。北京市东城区将城市部件分为公用设施、道路交通、市容环境、园林绿化、房屋土地、其他设施等6个大类、60个小类,每个部件都标注序号身份,精确定位[4]55-58。

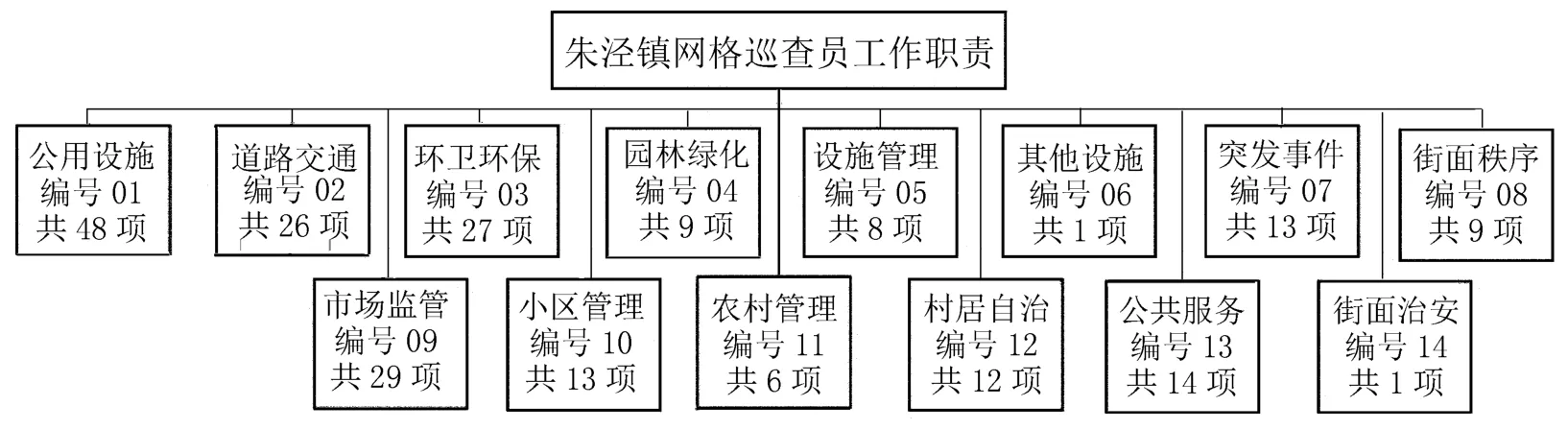

朱泾镇显然也借鉴了网格化管理的城市部件归类编号的做法,但是有更多的拓展。朱泾镇城市综合管理所涉及的内容非常广泛,既有城市硬件的公用设施、设施管理等,又有软件方面的公共服务、突发事件、街面秩序及村居自治等。各网格巡查员工作任务涉及14类216项城市管理内容(如下页图3所示)。具体来看:一是公用设施,其主要包括水、热、电、气、通讯等各种井盖,电力、电讯、市政等各种立杆,以及各种宣传栏与报刊亭等48项内容;二是交通道路,其主要涉及人行天桥、各种交通指示牌、停车设施等26个项目;三是环卫环保,其主要内容是公共厕所、暴露垃圾、道路保洁、街头小广告等27项内容;四是园林绿化,其主要包括各公共场所绿化、行道树、古树名木保护等9个项目;五是设施管理,其主要是指一些便民设施、绿化设施、路面设施等8个项目;六是指具有重大危险源的其他设施;七是突发事件,主要涉及公共场所安全隐患、违法违规行为排查、河道污染、路面塌陷、台风预防等13个事项;八是街面秩序,其主要包括占道无照经营、露天焚烧、违法建筑、交通拥堵等9个方面;九是市场监管,其主要内容是无证经营、非法加工经营食品药品、医疗卫生、生产安全等29个方面;十是小区管理,涉及群租、违规饲养宠物、占用公用物业、物业管理问题、停车问题等13项内容;十一是农村管理,其主要包括违法用地、违法建筑、违规种养等6项内容;十二是村居自治,其主要包括邻里纠纷、土地承包、征地拆迁、计划生育等12项内容;十三是公共服务,其主要涉及医保、社保、养老、助残、工商等问题,以及社会福利、社会救助、社会互助等13个项目;十四是街面治安,网格巡查员根据治安情况进行上报。另外,在分类的基础上对各种事项进行分类编码,并将编好号码的事物按照地理位置定位到各个小网格中,同时在镇社区管理联动中心可以清楚地看到各种事物的数量、分布、类型等具体信息。

图3 朱泾镇网格巡查员工作职责图

朱泾镇对城市部件编号的拓展,一个很大的变化是既有城市部件的“静态物”,比如公用设施、环卫环保、园林绿化,又有诸如突发事件、街面治安、道路交通、小区管理等这些“动态物”,另有诸如农村管理、村居自治、公共服务等方面的“人本物”。对“静态物”的管理是一种干净的、有利于现代城镇形象的管理,对“动态物”的管理是一种流畅的、有利于维护现代政府秩序的管理,而对“人本物”的管理则是一种本质的、体现现代政府合法性的管理。如果说对“静态物”是表象性管理,对“动态物”是有机性管理,那么对“人本物”则是一种深层性治理,在有序治理上产生“溢出效应”,这正实现了“互联网+”的初衷。

技术治理显现出越来越好的治理效果,因此也越来越受到基层政府的重视,基层治理的面貌得到很大改观,于是,也就越来越依赖技术化管理。正如有学者指出的,可以从两个层面来理解技术治理:“第一个层面是现代国家通过引入新技术——尤其是现代技术,来更好地提升自己在公共管理和公共服务中的效能;第二个层面指涉的是国家在实现自身管理目标时,其管理技术、治理手段正在变得越来越‘技术化’”[5]。

二、“遥控器”里的民主显示权利政治

传统政治是一种权力政治,而民主的扩大是权利政治。改革开放以来,中国基层民主有可喜的进步。传统的民主实践活动包括参加乡镇、村居大会,投票选举人民代表,参与各种公共事务的协商等。互联网等信息技术的革命,对民主政治的推动已是不争的事实,“在这个时代里,如果我们允许,信息储存、修改、分析和沟通上的优势会给民主带来扩展了的意义”[6]。因此,从这个意义上说,朱泾镇在这方面的探索显示了基层执政者长远的政治眼光、先进的政治理念,不仅没有“意外性”,而且依靠技术出现的权利政治有着强劲的“不可逆”的持续发展势头。

2015年初,朱泾镇与金山东方有线网络有限公司正式通过共建的方式,联合推出了“美丽朱泾0频道”。该频道设置美丽朱泾、幸福家园、社区互动、便民服务四大板块,将相关信息第一时间向群众公开,做到每日更新,使居民足不出户、轻轻点击遥控器就可以了解镇里的相关工作,参与社会治理,对社区居委会工作进行评议,其实质是在实践民主治理。

第一,知情与参与的互动。知情权是居民的基本政治权利。以前,通过社区渠道使居民获得知情权的途径非常有限。一方面是居委会的人员与功能都有限,不可能经常深入居民中进行宣传;另一方面居委会自身的知情面也不多,因此除了社区人大代表、居委会成员选举这种例行的内容外,社区居民其他知情权几乎少之又少。正因为如此,造成了“知情权”思维的短缺,或者说没有“激活”社区居民的“知情权”意识和神经。“美丽朱泾0频道”的设立,扩大了原本“逼仄”的居民知情权空间和渠道,“激活”了社区居民“知情权”意识。比如,通过有线电视便可以了解镇党委、政府相关工作情况,不仅如此,在该频道的“社区互动”板块,包括“村居事项征询”、“实事项目征询”等板块,居民们在家中只需轻轻点击手中的遥控器,就可以发表自己的观点,是“赞同”还是“反对”或“无所谓”,每户只可选择一次。通过对居民意见汇总分析,可以发现并提炼社会治理的共性问题,也可以供镇党委、政府从中确定每年的重点工作和实事项目。这也是知情与参与的结合,是社区居民与政府“看不见”的双向互动。

“看不见”有两层意思:第一层是物理、空间的看不见,却能够互动,这是技术带来的革命性变化;第二层是主观上的看不见,却可以通过“0频道”看到,想到了、弥补了工作中的短板,触到了“痛点”,也使得党委、政府的工作内容更加符合群众的需求,也更加接地气了。比如,通过对居民群众意见的汇总分析,镇里发现,金来苑居民区不少老年人反映了“理发”难的问题。经过进一步摸底,发现该居民区附近的明珠苑有不少90岁以上的老年人及瘫痪在床的中老年人理发不方便,于是两个居委会决定将“义务上门理发”服务作为为老服务的一项民生工程,每2个月上门服务一次,受到居民的一致好评。其实,在不少乡镇和社区,居民和村民中老年、尤其是瘫痪在床的病人的理发困难问题一直存在,也是常见的,只因人数不多,一直不受重视。“美丽朱泾0频道”使常见、不受重视的困难解决了,从小处可见“美丽”。

第二,参与与监督的结合。西方的民主是横向民主,运用的工具是选票,而我国目前的民主被奈斯比特称为纵向民主,运用的工具是选择。无论是选票还是选择,能切实地参与与监督就是一种好的民主方式。朱泾镇通过“美丽朱泾0频道”,探索出居民群众参与社会治理、评估干部工作的两个“自下而上”的工作机制。以前,镇里对居委会干部的工作评议,主要是通过年底抽取部分居民群众召开座谈会,填写调查问卷进行汇总评估,但这存在样本数量少、代表性不够的问题。“美丽朱泾0频道”开通后,朱泾镇在其中专门设置了“社区干部作风”专栏,将居委会工作人员的职责明细、联系方式、照片等延伸到每家每户,居民们可以在家运用手中的遥控器为干部打分、点赞。为了鼓励居民积极参与,实行积分制,积分可兑换奖品。这样真正实现了“干部好不好,群众说了算”。镇党委、政府决定,从2015年起,将居委会干部从一年一次的年度考核变成一季度一次的民主考评,同时大幅度提高群众考核评议的权重,将居委会工作人员绩效考核的80%交给社区居民,将考核内容设置为问题解决率、解决质量和群众满意度三个方面,有效推动了基层干部在对上负责的同时,更多地转向对下负责,更多地关注民情、为民办事。

“美丽朱泾0频道”对居委会干部的考核,是群众参与与监督相结合的有益尝试,比以前的考核具有更多的优点和优势。其一是客观性,以前考核主要以上级领导说了算,即使邀请部分群众召开座谈会的形式,也会受人情社会的影响,不愿意讲真话,不敢提尖锐的批评,而群众在家手持遥控器就不受这些外部环境的影响,相对来说比较客观。其二是公正性,在客观性的情况下,也比较容易做到公正。群众眼里都有杆秤,谁做得好,谁做得不够不足,其心中都有本账,群众个体的评价可能有差异,但是只有参与的群众多了,公众性才能显示出来。一开始可能需要一些激励措施,但是随着群众考核权重的增加,个体都会觉得自己手中的一票是有用的,参与的积极性就会增加,民主意识也会提高。有效治理所要产生的结果是群众增加参与的自觉性和主动性,最终实现自治,自治是有效治理的最高境界。其三是准确性,群众参与有准确性的一面,比如说居委会干部的服务态度依靠技术手段不见得准确,但是技术手段可以量化,上门服务的次数、处理问题的件数等方面的评价指标比人们的感官更准确。通过量化考核,用数字说话,既不容易作假,被考核对象也容易服气。

第三,机制和运行的不断持续。涉及群众的民主权利本来是件好事,需要从上到下不断推进,但是过去的一些制度由于体制和机制的原因,在运行过程中往往会打折扣,群众的民主权利有时候“进”有时候“退”。而技术手段一旦运行了,就很难“回头”。这是因为技术手段作为工具没有机制上的复杂性,不涉及部门利益和个人,或者说技术手段一旦运用,技术是“不认人”的,在每个人面前,没有偏颇,只有“一视同仁”。这是技术的一个极大优点和优势。“美丽朱泾0频道”采用“互联网+”开启了社区群众参与模式之后,只能往前走,不会回头,以后只能设置更多的让群众参与的栏目,让群众评议更高一级的领导,比如朱泾镇领导的想法是让朱泾镇的群众评议镇上的党政一把手。这说明朱泾镇领导班子有信心,也有决心,同时也推动了民主治理的进程。

“美丽朱泾0频道”的实践,技术工具的支撑,建立了新的沟通模式。过去是“人—人”沟通模式,即镇、居代表党和政府的公职人员与社区居民群众的沟通,现在变成“人—机—人”沟通模式。比较一下这两种不同的沟通模式,后者显现的沟通优势十分明显。

过去“人—人”沟通模式较多表现为:其一,沟通话题不同,沟通障碍较大。代表镇、居的公职人员与社区居民群众之间的沟通,前者是宣传政策、布置任务性的,后者是要求解决困难和问题的,他们之间的话题诸多是不一致的,宣传性的事务越多,解决群众问题不多,沟通障碍越多。如果既能宣传又能解决问题和困难,那么沟通的障碍会减少。其二,开放讨论的空间狭小。居委会没有为居民群众提供制度化进行开放讨论的空间,交流和沟通没有充分展开,互相之间有“区隔”,影响到群众关心、参与社区的公共事务。除了退休人员外,一般社区居民人际关系都在单位,很多人对社区公共事务虽然有意见、建议,但是居委会组织并不能有效解决问题。其三,代表镇、居的公职人员向社区居民群众采集的信息往往是负面性,即社区居民的抱怨、意见较多;社区群众从公职人员那里得到的信息往往是无用的,对群众的利益可能没有实际性的帮助,阻碍了沟通持续进行的动力机制。其四,代表镇、居的公职人员习惯于贯彻上级的意图,完成上级组织交给的基本任务,疏于树立理解居民、服务居民的意识,哪怕是上级关怀社区居民的就业等事务也是用完成任务的方式和态度来能决。科层制结构化影响到沟通的意愿和效果。其五,没有充分的信息分享过程。沟通的有效性在于信息分享,信息分享需要共同兴趣、意愿和需求。代表镇、居的公职人员对社区的相关群体,如困难家庭、特殊家庭掌握着一定的信息,这些信息分享对这些家庭是有用的,但对大多数的社区居民没有信息分享的过程。总的来说,缺乏有效沟通的达成。

而现在“人—机—人”沟通模式表现为:其一,设置多方面的话题,便于沟通。“美丽朱泾0频道”设置的栏目,是为了让群众关注、参与,因此在栏目的设置上必须为沟通对象着想。“美丽朱泾”、“幸福家园”、社区互动、便民服务,这些话题在“人—人”沟通模式中是不可能同时设置的,而在“人—机—人”沟通模式中,因为有技术工具的支撑,可以同时设立多方面的话题。其二,充分的开放讨论空间。“人—机—人”沟通模式,不受物理空间的制约,是虚拟性的空间,既有无限的空间,又有开放讨论的可能。这种开放和讨论也不受时间约束,不受人员多少的限制,可以是多人的,也可以是多时的,有时候讨论暂时“断开”,等过一定的时间后又继续“连接”。只要参与讨论的人有兴趣,可以持续较长的一段时间,还可以不断地深入。其三,代表镇、居的公职人员通过技术投放在“机器”上的信息,居民们经过选择,剔除了无法沟通或者没有意愿沟通的信息,遴选出具有共同意愿、能够沟通的信息,即达成沟通的共同话题。公职人员投放的信息必须考虑到居民的利益和意愿,这是一个很大的变化。这样势必要求从理解居民的视角出发,“投其所好”。比如镇党委、政府提供的信息是一些重点工作和事实项目,这在“人—人”沟通模式中,只是少数人大代表能够享受到信息,只有他们能够表达意愿和意志,而在“人—机—人”沟通模式中,却能将这些重点工作和实事项目一一呈现出来,让社区居民进行“菜单式选择”。社区居民享受到以前从来没有享受到的民主权利,他们的沟通愿望大大增强。其四,正因为上述原因,社区居民的意愿、意志得到充分尊重,双方的信息分享真正得以实现,有效的沟通才能达成。

三、“电子走访”助推基层干部改进工作作风

技术治理对组织结构和制度会产生什么样的影响?简·芳汀认为,当某种客观的信息技术被引入组织内部时,必然会受到既有组织安排和制度安排的影响,它在某种意义上被后两者所“嵌入”。制度和组织使得信息技术得以执行,反之,信息技术会改造组织和制度,使其更好地适应技术的发展。通过现行组织安排和制度安排的中介作用,新的信息技术得以执行,即被理解、设计和使用,但对于组织安排和制度安排而言,这些“执行技术”具有自身内在的逻辑和偏好。这多种的逻辑就体现在日常运作、官僚政治、规范准则、文化信仰和社会网络中[7]。

一个时期以来,干群关系的疏离是既基本又实际的问题。在多方面的原因中,对上负责不对下负责的体制障碍尤其突出,于是,组织层级之间通过增加合理的政治压力、可能的改进措施,达到增强群众观念、提高服务群众的自觉性,从而获得群众普遍认可和好评。这里的好处不仅有益于密切干群关系,而且能增强组织观念,强化组织纪律,达到良好的组织治理效果。但是人们发现,来自上级的压力总是缺少内在的动力和持久性。

在镇域治理实践中,朱泾镇深深感到,深入村居、走访群众仍是居村干部了解社情民意、密切干群关系必须坚持的基本方法,问题是有没有更好的、可依赖的手段和工具能够推动基层干部主动地密切联系群众,哪怕是从被动开始,习惯成主动或者主动成习惯。从2013年起,朱泾镇依托信息化技术,在全镇居民小区和农村小区分别推行“电子走访”、“宅基走访”系统。这就是“互联网+”的思维模式,即互联网颠覆了传统的经济关系、政治关系和社会关系的形成与连接方式,而“互联网+”则进一步深化了这种新型的关系模式。通过小小的技术改造和延伸,能够重新确立起新的干部联系群众的动力机制。

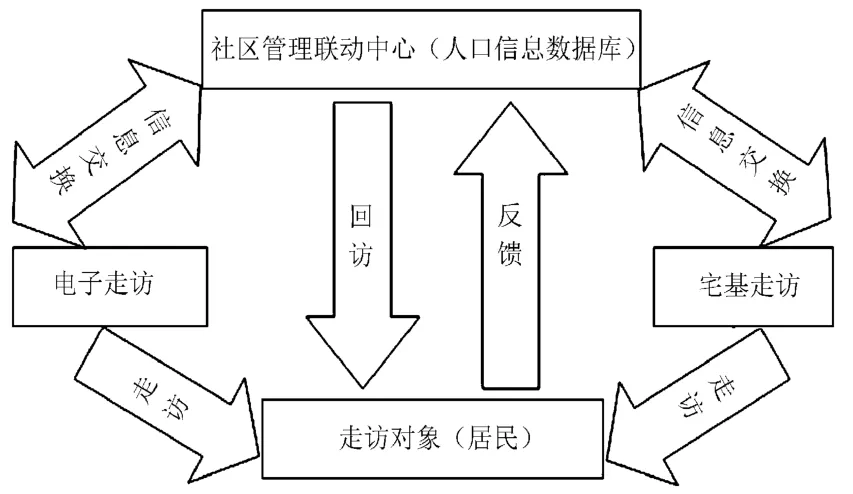

“电子走访”和“宅基走访”的技术支撑包括两个内容:一是给走访人员配备集定位、通话、拍照、数据传输等功能的移动设备;二是以镇社区管理联动中心为平台建立覆盖辖区内所有居民的社区人口信息(人口数量、流动人口数量、空巢老人等信息)数据库,同时做好信息系统的更新与维护。“电子走访”的工作方法:首先在每幢居民楼内安装“二维码”标识牌,然后由走访人员持GPS移动终端扫描“二维码”后,系统自动与居民人口信息库连接,将所在楼栋每户人家的基本信息显示在移动终端上,走访人员选择走访对象后开始走访,走访信息也将自动记录到镇社区管理联动中心的信息平台,同时对系统内基本信息做到了及时更新。“宅基走访”的工作方法:首先,每位村走访人员安装“宅基走访”APP软件;其次,走访人员点击卫星定位系统并输入村民小组组号,在显示出的列表中选出走访对象,同时采用对其门牌号码拍照或语音输入的方式进行登记,最后将收集、整理的问题输入镇社区管理联动中心的信息系统。走访的内容包括一般走访、独居走访、慰问走访、综治走访、解困走访。社区管理联动中心根据走访人员的记录,通过不定期抽取一定比例的走访对象进行回访,核实走访内容,了解走访情况,听取反馈意见建议(如图4)。

图4 朱泾镇电子走访、宅基走访示意图

“互联网+”模式下的“电子走访”、“宅基走访”,实际上是应用信息化手段,推动干部主动深入基层、深入群众、了解事情、增进感情,使得走访群众这一传统群众工作方法在互联网时代更加便利、科学、准确和有效。我们可以肯定的是,这种工具理性一开始往往是被动的、不情愿的、带有抱怨情绪的,但是实践理性赋予了其合理、合法的解释与持续性,这是确立干群关系的立足点,也是我们可以看到工具理性的价值所在。具体来说,它达到三个方面的转变:

一是实现了从一次评估到过程评估的转变。一次评估具有机会主义色彩,而过程评估要精确、合理得多。机会主义往往为形式主义提供温床,比如以前基层干部走访都是记台账,往往一年汇总一次,这就是一种形式和象征。现在走访与否、走访的内容和效果,后台系统都看得见,对走访清单可以实时汇总查阅。加上每周五将基层干部的走访清单在镇党政班子会上进行通报,有力推动了干部主动开展走访。从社会效果看,“这种‘改造’体现在:压缩社会的连接关系,加强新的、便利的社会连接关系,加强社会的连接效果,以及对传统模式的革命性创造”[8]。这种做法与新公共管理是一致的,新公共管理有五条原则,其中之一是责任,“在个人层面上,新公共管理认为,为了确保责任,应该对员工的工作效率加以衡量”。另一条是去官僚化,“这一概念要求政府机构关注结果而不是过程。去官僚化需要结构上和程序上的变化:抹去等级,摒弃规则”[9]。

二是实现了从定性到定量的转变。信息距离理论认为,信息都会涉及“信息状态”,而实现信息目标状态比较困难,难以测量,难以定量,这样的定性也难以科学。因此,不少国内外学者致力于研究信息定量、定性的信息距离测度结构[10]。而过去对基层干部走访情况往往只能模糊定性。采用“电子走访”、“宅基走访”手段后,基层干部走访情况全部记录在镇级系统里,既便于精确统计,也便于核实了解,真正实现了定量化和客观化。

三是实现了从体制内考核到体制外评价的转变。过去对基层干部走访成效的考核与评估主要局限于体制内,更多凭镇领导的主观印象,标准较宽泛。通过“电子走访”、“宅基走访”的信息化系统,不仅对“派出任务单”后可进行跟踪处理、了解问题解决情况,而且可以对居村干部的走访工作满意度进行调查了解,畅通了群众参与干部评价的渠道。

运用技术工具和手段促进组织治理,对组织来说起到“事半功倍”的效果。现代科层制有三个明显的特征:行政官员均受到严格的专业训练并具有丰富的行政经验,任期固定,职责明确;行政机构设计合理,分工明确,具有严格的职位等级结构和服从关系;行政机构强调技术化、形式化规则的约束和严格按照程序办事的规范,以行政效率和程序公正为行政之基本原则。随着科层制在企业、事业单位的广泛运用,其特征也具有广泛的延伸性。在村居一级原本实行的是社区自治和村民自治制度,但是科层制强大的“吸附能力”逐渐使得村居非科层制范围的管理也“染上”了不逼、不催、不盯、不定就推动不了工作人员走向基层的毛病,因此,身处基层却不了解基层,身处群众中却不熟悉群众的情况也决不是个别现象。其实,这一现象普遍而广泛地存在于科层制运行过程中,后来在管理学上出现了应对之策,称为“走动管理”,顾名思义,就是倡导管理人员要走出办公室,经常到各部门、下基层“走动”,听听一线人员的反映和意见,实地查看并发现一些问题,作出更加客观、正确的判断,指导帮助下属解决实际问题,而不是仅仅将听取汇报、开会作为领导和管理工作的主要流程。

上海市金山区朱泾镇的基层治理实践提供了一个成功的范例,运用“互联网+”思维建立依托现代互联网的技术治理能够产生足够丰富的有益有效的“溢出效应”,即内在性的有序治理、权利政治的民主治理以及切实改变干部作风的组织治理等功能。这种可贵的技术革命给治理带来了惊喜。更重要的、更可贵的是执政者的思维、理念,因为如果没有立党为公的执政信念,没有为民执政的理念坚守,就不可能使得这些技术发挥它潜在、无限的功能。或许这是“互联网+”在治理语境中的特殊意义。

参考文献:

[1]李克强.2015年政府工作报告[N].人民日报,2015-03-17.

[2]FOSTER I,KESSELMAN C,NICK J,TUECKES S.The Physiology of the Grid: An Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration[R].January,2002.

[3]迟忠仁,王浣尘.网格化管理和信息距离理论[M].上海:上海交通大学出版社,2008:37.

[4]陈平.网格化:城市管理新模式[M].北京:北京大学出版社,2006.

[5]黄晓春.技术治理的运作机制研究——以上海市L街道一门式电子政务中心为案例[J].社会,2010,(4):2.

[6][美]史蒂芬·E.弗兰泽奇.技术年代的政党[M].北京:商务印书馆,2010:409-410.

[7]芳汀.构建虚拟政府:信息技术与制度创新[M].北京:中国人民大学出版社,2004:109.

[8]王国华,骆毅.论“互联网+”下的社会治理转型[J].学术前沿,2015,(5下):40.

[9][美]戴维·R.摩根.城市管理学:美国视角[M].北京:中国人民大学出版社,2011:91.

[10]WANG Huanchen. Discussions on the Distance of Information-state Transition[C].Proceedings of KSS’,2004: 134-136.

[责任编辑:张莲英]

“Internet+”Used of Grassroots Governance —An Example of the Zhujing Town in Shanghai Jinshan

SHEN Shi-guang, WEI Miao-miao

(Public Management Teaching and Research Department, Party School of CPC Shanghai Municipal Committee, Shanghai 200233, China)

Abstract:Zhujing Town of Shanghai Jinshan district takes the lead of creative thinking models of“internet+”.Under the support of gridding advantage“A complete coverage of the space”, using class two axis's organizational structure, it assures to implement grid governance responsibility system effectively, and could engage targeted classification with city parts, which distinguishes static and anthrop that not only reflects human care but also highlights deep-seated foresight to realize effective and orderly governance. In the aspect of democratic governance, it takes both the use of technical means and the household preference for television into consideration with giving the three rights, namely the right of public policy, the right of choice, and the right of supervision to the public so as to realize being well-informed combined with interaction and participation combined with supervision, which indicates the irreversible growth state of right politics, and provides residents with a paradigm to be real masters. In terms of the style of work, using the technical support, it can realize the three shifts of from one-time assessment to process evaluation, from qualitative to quantitative, from system appraisal to mainly outside the system of evaluation which provides the beneficial reference and enlightenment to explore how to get out of bureaucratic difficulties and sustainable ways to maintain close ties with the masses.

Key words:grassroots governance;network + technology means;democratic rights;Zhujing Town

作者简介:沈士光(1964—),男,上海人,教授,从事当代中国政治、公共管理伦理学研究;魏苗苗(1991—),女,陕西宝鸡人,硕士研究生,从事政府管理研究。

收稿日期:2015-10-18

中图分类号:D630;C912.8

文献标志码:A

文章编号:1009-1971(2016)01-0033-08