数律化美学模型和形式美学体系框架

赵经寰

数律化美学模型和形式美学体系框架

赵经寰

摘要:从黄金律的内涵、外延的拓展和黄金律与辩证法的同一性和特殊性的分析来看,黄金律就是“形式辩证法”,形式辩证法的具体模式就是三图一组的“数律化美学模型”;DNA结构数律的新发现及其契合于黄金律恒等式的新结论,以及对性染色体的性状,为美和性是同源共生和表里相依的论断提供了根据,因此,在生命科学的分子水平的层面揭示了美的起源、本质和演变规律;美学模型与格式塔心理学互融互通,可重解自然美和传统、现代、后现代艺术风格史,是构建一个由九个有机部分组成的现代形式美学体系框架的基础。

关键词:黄金律;数律化美学模型;DNA结构;性染色体;形式美学

An Aesthetic Model of Numbers and the Framework of Formal Aesthetics

Zhao Jinghuan

Through the analysis of extension of the connotation and denotation of the golden rule, as well as the identity and particularity of the golden rule and dialectics, it can be concluded that the golden rule is just a kind of “formal dialectics”, which can be concretely represented in an aesthetic model of numbers. The discovery of number regularity of DNA structure, the conclusion that this structure corresponding to identical equation of the golden rule, as well as properties and shape of sex chromosome, all provide the basis for the inference that beauty and sex share common origin and depend on each other. Thus the origin, nature, and evolvement rule of beauty is revealed on the level of molecule in life science. Interacting with Gestalt Psycology, the aesthetic model can interprete the natural beauty, as well as the history of classical, modern and postmodern styles of art, which can construct the foundation of modern formal aesthetics composed of nine organic fractions.

一、对黄金律内延和外涵的扩展

在书法学习时,笔者发现在“三”字的标准楷书写法中,三横的长短合于3∶2∶5 的黄金比,“聿”字五横的长短合于3∶8∶3∶2∶5的黄金比。溯本求源,在甲骨文和金文中,“三”字的三横等长,“聿”字象形,如手执笔,长短随形。自汉代隶书以来在审美潜规则的淘选下,两字结构才开始改变,并逐渐定型为这种终极的美学定式。笔者认为这不仅是两例个案,其规律更具有普世的美学价值。此后笔者曾列举了三百多张插图,展示了更多的证据。

(一)黄金律的两次大拓展

1.对黄金律内涵的拓展。在艺术实践上,笔者已经把黄金律拓展到“线条、黑白、色彩、构成”等一切绘画形式领域。如把黑白分为五要素:形状、面积、深浅、虚实、肌理,再将五要素各分为五个层次,结论是:把每个层次按黄金分割配置最佳;又拓展到自然美、建筑与设计、西文与书法等领域;在音乐与诗的听觉领域,笔者首次把五七言格律诗的平仄律转换为平面图案,在黑白平面的交替中重现了同一个“美的密码”,笔者曾以和声学的“五度相生”的基础法则和经典音乐家的作品为据,证明音乐的曲式、和声也与此同律,从而拓展到黄金律的非“线面分割”的、传统和现代艺术视听形式的全部领域,完成了第一次内涵的拓展。

2.对黄金律外延的拓展。为了适应现代和后现代艺术发展的实际需求,笔者在黄金律的外延方面,先后对现代艺术的心理转型和后现代艺术的理性悖反的两个方面进行了外延拓展,使艺术风格的划分以黄金律为据,重新界定了传统的“在律”“正律”“偏律”的崇高风格、优美风格和浪漫风格,又界定了后现代“悖律”的尚丑风格。新的风格分类法,为重解美术史确立了数律化新标准,与前人的方法与标准不同。这是第二次拓展。

这样,如不计听觉领域,在视觉领域的内涵和外延的两次拓展,黄金律的实用价值至少已被拓展了6倍以上,使黄金律从一个局部方法提高到了形式美学方法论——“形式辩证法”的高度,完成了向普适的哲学方法论的升华。

(二)构成五要素

“构成五要素”是在上述拓展的基础上形成的关于形式构成的总规则,可视为“形式辩证法”在实用操作上的提纲,在此后的论述中我们将会再次提到它。这既是指整体构成,也是指局部或细节的构成,是一个有机生成的科学系统。经过缜密地研究和实验,证明“五要素”条目既不必多,也不能少。

1.主调即总体风格,是构成的各种形式矛盾在对立后的和谐统一,它应表现出作者追求的意味、趣旨和情感,是助成思想内涵表达的总情调。创造主调的主要方法是巧用黄金律,把整体用骨线分割成各种面积和色块,成为总的框架,支配着所有的从属形式,于是主调成为“乐队”的总指挥。主调管控局部,局部不能“跑调”。

2.视觉中心是各种形式矛盾和节律的高潮和焦点,是欣赏作品时眼睛聚焦之所在。通常视觉中心与主调的性状相反,常用对比的方式凸显中心。也应设置较弱的第二、第三中心,与第一中心以斐波那契数律布阵,相映成趣,并决定着欣赏的顺序与节奏。

3.三色法是“黑灰白”或“冷中暖”三色的矛盾与调和的折冲构成法,三色法的实质是辩证法的三段式,是形式构成的基本方法。在黑、白或冷、暖两个矛盾方面里加进一个有倾向性的中性色作为“调停者”,可帮助突出某一方,隐含另一方,三色法既是大结构的篇章布阵法,也是中小结构的段落分割法,甚至是词语细节的辨析法,直到笔触、肌理。

4.节律节律是事物正反合三段式运动规律的表现,是基本的构成规律,是点、线、形、色等种种形式对立关系的交替、连续起伏涨落所造成的律动感。形式美最动人心弦的地方在此一律。整体的主调是节律的总体性状;视觉中心是节律的高潮;三色法是节律的一个基本单元;渐变和突变是两种节律的转换形式;正反合是节律的升降升的单元模式。因此可以说节律就是艺术生命的脉动。

5.特色特色是事物矛盾的特殊性或个性。现代艺术更加强调艺术创新或个性的张扬。笔者曾提出“内部生长法”。植物生长并无任何外框或模具,只从基因内部指令出发,就可以长出美的形态。比如有人从“盐的化合”结晶生成的过程得到建筑设计的创新启示,也属“内部生长法”。现代艺术“反思维惯性”,外物“自动”实验,层出不穷,均为创新与特色。

二、黄金律和辩证法的同一性和特殊性

经过黄金律和辩证法的比较研究,证明黄金律与辩证法具有哲学的同一性,具有哲学方法论的价值;同时也发现了黄金律不同于辩证法的特殊性,即黄金律的直观性形象性、数律化形式化和简易性实用性等特点。这使得黄金律成为便于实用的“形式辩证法”。

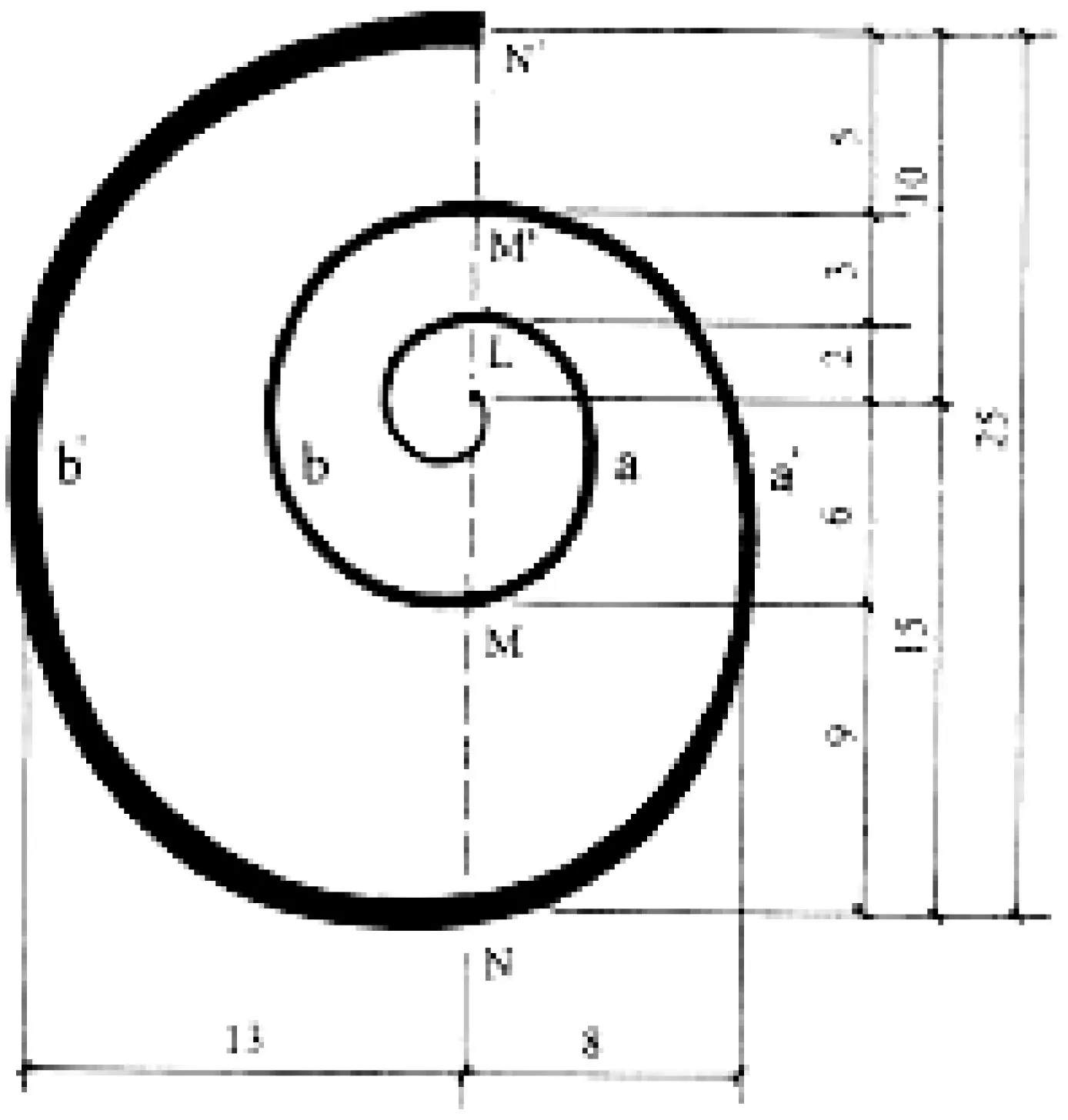

(一)黄金律反映了辩证法的对立统一原理

我们先从比例谈起,也许我们会问,两个线段的长度之比何以会有一个公认最佳的比例而能给人以普遍的视觉美感呢?为什么不可以使这个分割点M点再正中些(见第六节黄金律恒等式)或再偏侧一些呢?在这里暂且抛开少数的特殊爱好与追求不谈,若从普遍的意义来讲,这里正寓含着一个深刻的哲理。如果M点太偏,则会失失去统一与和谐,如M点太正,会失去变化与对比,不过偏,不过正,找到一个数学黄金点,使两段达到辩证的对立统一,正是一个事物的标准常态。朱光潜说:“美是事物的常态,丑是事物的变态”*朱光潜:《朱光潜美学论文集》第一卷,上海:上海文艺出版社,1982年,第43页。,这个标准常态就是美的。下图是根据黄金律已经给出的抽象数据画出的形象的、可信的美的图像。图中的偏心涡状线的(2+3+5)∶(6+9)=10∶15等全部数字关系(含+号两端的数字)都是黄金比,既接近均衡统一、又接近适当的对比与变化,这反映了黄金律中存在对立统一的常态性。如再加以细化地观察分析,我们一定会发现黄金律的另一个特点,即从较长的线段的分割到较短的线段的再分割、再再分割……都具有无限多的同一个美的近似比值,又说明对立统一原理存在于事物的微观细部,具有着辩证法矛盾法则的连续性和普遍性。对立统一原理在黄金律中的常态性和连续性表现,反映了黄金律具有辩证法原理的最重要最基本的特征。

偏心涡状线——美的典型图示之一

(二)黄金律反映了辩证法的量变质变和否定之否定规律

我们再探讨重复与节律。在图中我们也看到了层层外旋的曲线所显示的黄金律中所深藏的重复与节律之美,有如在湖中投石时涟漪迭起的乐趣,启人无限遐想。这体现了事物从量变到质变以及从肯定到否定的连续的节律性,这时我们设定事物是“由中心向四周发展扩散”的状态。从中心向外旋转伸展的曲线中,a段曲线(从L点到M点的曲线),可视为一个量变过程;从M点起到M′点的b段曲线,可视为又一个新的量变过程;M点是两个曲线之间的大方向的转折点,即是两个量变的突变点,所以是质变的标志。从M′点至N点的a′段曲线,从N点至N′点的b′段曲线,……均可视作“量变质变量变”的图式。而每次大方向的转换的同时,又都显示线的方向“肯定否定再否定”的连续图式。偏心涡状线所展示的艺术节律美,与黄金律以同一比例多次分割所形成的节奏法则完全一致。所以又可以将这一图式视作黄金律节奏法则的图式。于是我们可以得出结论:黄金律体现了辩证法的量变质变规律与否定之否定规律,体现了重复与节律之美,可见“节律性”是黄金律和辩证法的共性之一。可惜这一极为重要的法则却被前人忽略了!岂不知,竹节一节不能成律,只有三节才可以成律。

(三)“直观性”和“数律化”是黄金律的特殊性

黄金律是毕达哥拉斯学派对宇宙自然美学的哲学感悟,经过斐波那契数律化的归纳,一个简单整齐的数律提供了一个易于操作的模式;黄金律又属于艺术心理美学,是统计心理学测试的“众数”所归,是眼睛可以看到(或耳朵可以听到)的辩证法,它的可视性、形象性和直观性更适合于艺术分析。这就是黄金律的直观性和数律化的特征,是黄金律有别于辩证法的特殊性。人们喜欢黄金律的直观、形象、易懂和数律化、操作性强的表达方式,使其更具有艺术实践价值,而辩证法则比较抽象,因此黄金律可称为“形式美法则“或“形式辩证法”。正因为如此,黄金律早于辩证法两千多年产生,经历了漫长的历史时期,当代还有人在持续研究,1953年由美国数学家基弗提出“优选法”(又叫“0.618法”),在科学试验、生产实践中应用和在世界上推广以来,黄金律的应用研究重新成了重要的课题,美国在1963年创立《斐波那契季刊》,对此古老课题发表当代科学研究的成果,展现出它的深奥复杂的学理和数律化图像的实用性前景,显示出无穷的生命活力。

由此可见,黄金律的普遍实用价值和哲学辩证法的普遍理论价值是异曲同工的。笔者认为,黄金律和辩证法本质相同,形式不一。前者出于对宇宙自然的深刻的美学感悟,后者出于对理性精神的逻辑推理,内容殊途同归,形式各有所长。思想家们习用后者的逻辑思维方法,实践家们爱用前者的形象思维方法。笔者更愿兼容并蓄,理论联系实际。

三、数律化美学模型

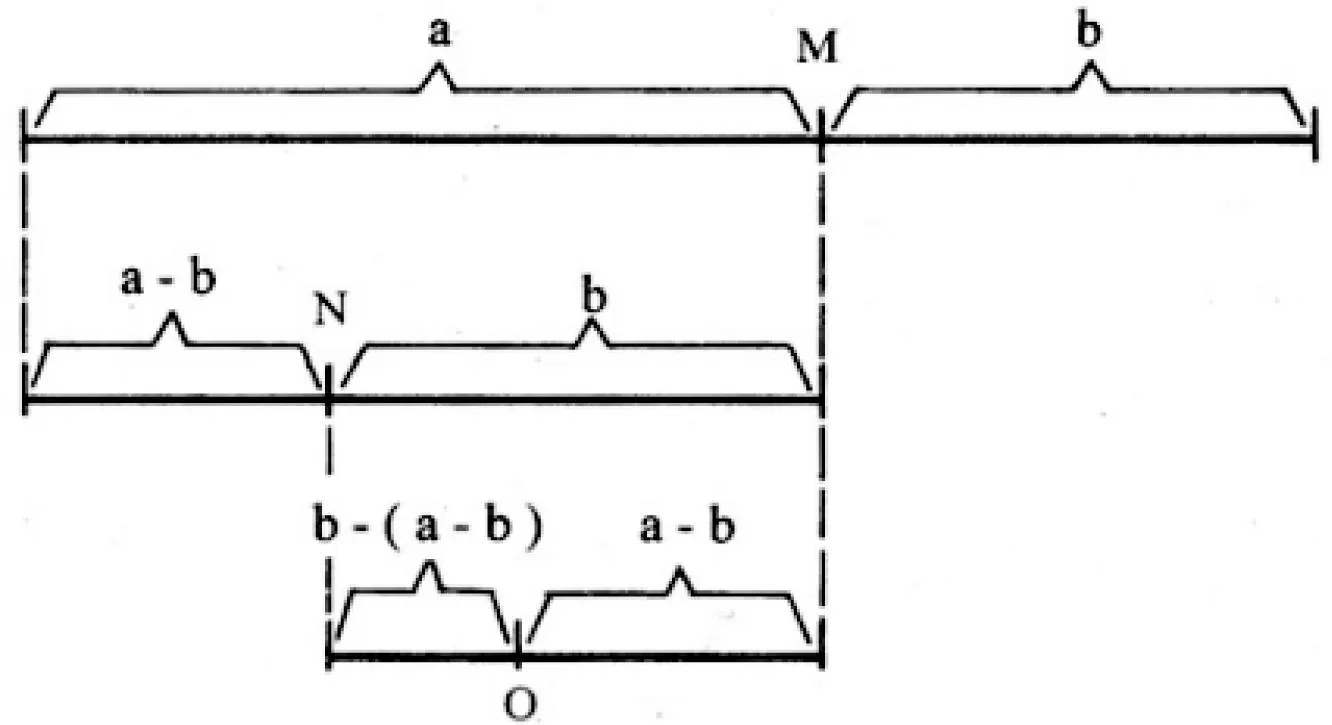

(一)黄金律恒等式

黄金律恒等式

上图是黄金律恒等式的图表,下面的三连等式即为黄金律恒等式。试将全线长度设为10,经三次分割(上图的上、中、下三行)、均简化为同一近似值6∶4,即3∶2的黄金比。

(二)斐波那契数列

自然的平衡力和矛盾力二者是宇宙的两种自然力,或称相对静力和动力。数律化则是两种力的综合的常态比例,即美的比例和节律。斐氏数列和黄金律一起成为对笔者的美学模型的终端支持。

(三)数律化美学模型

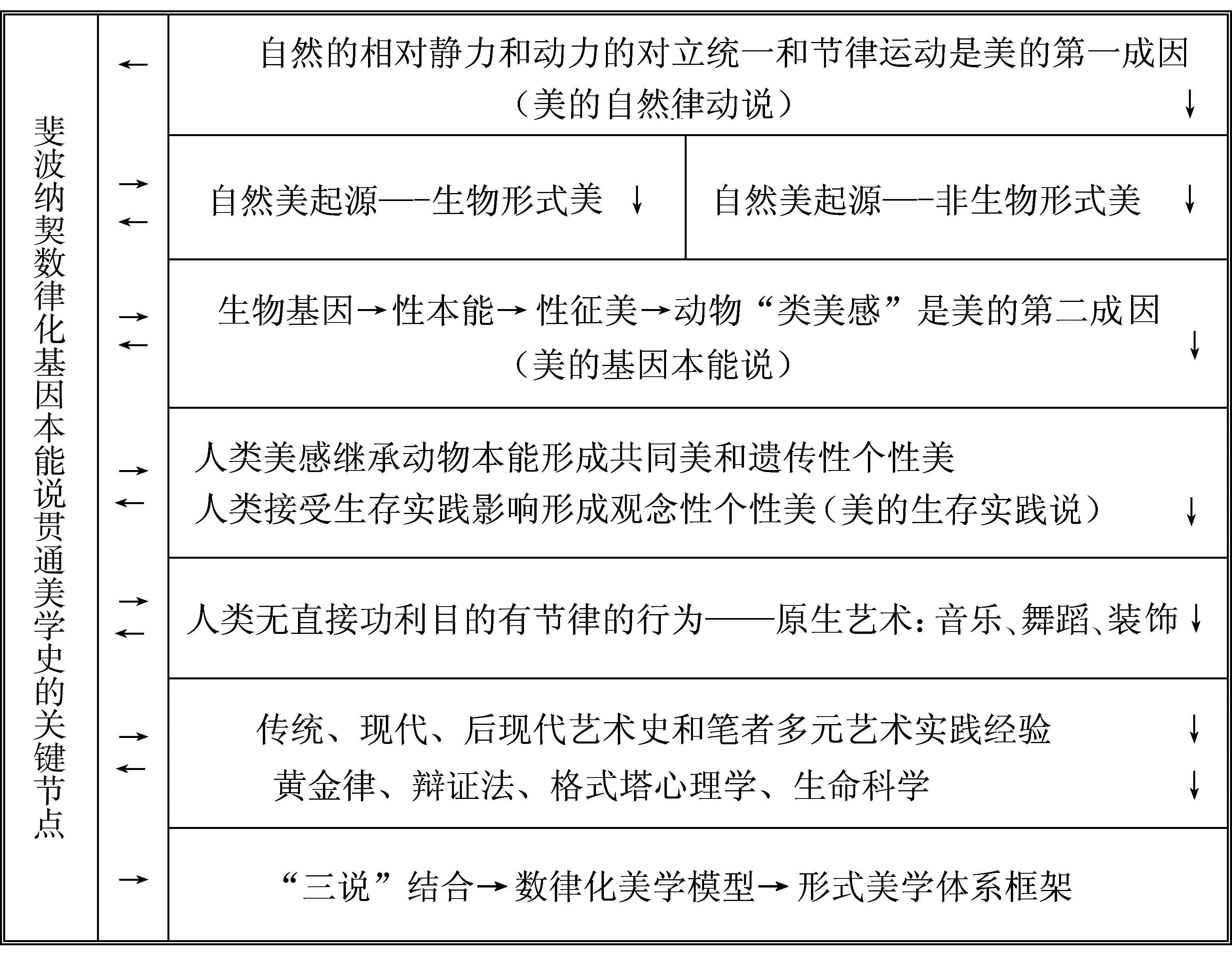

1.美学模型之一:偏心涡状线(见第二节的偏心涡状线图)数学公式还不是一张具有视觉审美价值的图像。为了使读者获得一张具有审美价值的图像,并进而讨论黄金律与辩证法之间的关系,笔者根据数学公式,画出了如在第二节里的偏心涡状线图,这是一个可以直接感受的可信的美的图像。螺旋从中心向外层层外旋,比例不断扩大,节律不断重复,出现的全部数字比(或经简化后)都是黄金比(1∶1∶2∶3∶5∶8∶13∶……),契合斐波纳契氏数列。它完全再现了黄金律提供的两点重要内容:比例之美与节奏之美。它是美学模型的第一个最基本的图像。

2.美学模型之二:S线笔者提出“S线是美的典型图示之二”一说,是因为S线设计的最佳比例是一头小、一头大,近似黄金比;又是属于同一方向的两个弧线夹着一个相反方向的弧线,合于黑格尔“正—反—合”三段式的辩证形态,反映了在事物无限延长的波状线形态中相对独立完整的一个典型形态。其中线条长短是对比,中间线段方向相反也是对比,都属于对立法则。同时因为在三段式结构中,相同方向的两段弧线因方向的重复而产生了节奏,这又是量变质变和否定之否定规律的具体显示,这属于统一法则。所以它具备了形式美感对立统一这两条基本要素。从下图的S线图形上的文字解说也可以读出,S线形以及所标示的量变质变量变和肯定否定再否定的文字中,读者会清楚地看到S形在对立统一形式中的辩证的回旋转换规律。根据第三节“黄金律和心理谐振律动原理”的图解,我们相信这将唤起心理的优美节律,产生美感。

美学模型之二 S线

3.美学模型之三:偏心螺旋体前面提到“偏心涡状线”是典型图示之一,又说线是典型图示之二,那么二者的关系如何呢?现在可以统合一下,原来前图是一个俯视图,后图是侧视图,实际上二者都属于一个立体的偏心螺旋体模型——美学模型之三(见下图)。上述三图一组的“美学模型”既是一组美学模型的整体,也可以分开做不同审美对象的专用,立体模型显然更适于三维空间艺术的解读。这组模型以黄金律、斐波那契数列、辩证法为理论支持,其深厚的学术内涵和可实用的方法结合在一起,可以解读宇宙间一切形式美现象,为艺术家们提供了一个形象、简易而好用的工具。

美学模型之三 偏心螺旋体图

(四)美学模型为什么是个螺旋体?

这是一个颇耐人寻味的问题。原来海螺生在水底,不做猎豹式的奔跑,无需有伸缩自如的S形脊柱,也不做飞鸟凌空的搏击,无需有三段式递增排序的羽翼,它只求平稳生活,营造一间石灰岩小屋,当潮汐来袭时不致翻覆。为此它的DNA承袭了宇宙自然律,以流体力学为原理,以斐波那契数列为旋转分流的构架,以“流体冲力和固体反冲力”因势转化为同一个方向而使矛盾得到化解为程序,最后,它为自己的软体生命营造了一间美丽安全的外壳,自远古以来,以其美妙绝伦的螺旋线面的柔性结构,不断迎送并化解着从任何方向袭来的冲击,至今功能无损、种族犹存。——任何螺旋体的形成,都是因为这同一原理,水的漩涡、气旋龙卷风、太阳系、星云律动、原子结构、圆舞曲、太极图、旋梯、年轮、动物脊椎环、鸟兽的卵以及DNA双螺旋结构……都是如此,绝无二致,都是自然力学的伟大设计。投石池水,见涟漪层层外旋,生出无限遐想,好像是天籁之音的流影。而被马克思称为“伟大的数学家”的毕达哥拉斯在他依据数学原理建立神秘宗教“奥尔弗斯宗”时,那“数的宇宙”“诸天音乐”的梦想大概也不过如此吧。

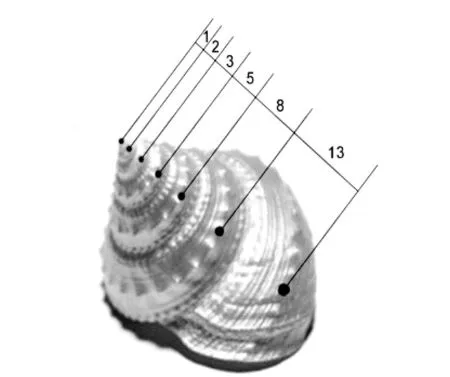

(五)“数律化美学模型”的理论结构图

其中箭头↓表示拙论按美学史顺序进行的传承和发展;→表示各理论横向的兼容关系。从上图的纵横联系说明了“斐波那契数律”和“基因本能说”已经贯通美学史的所有关键节点,并结合“生存实践说”,最后构建成“数律化美学模型”,为“形式美学体系”确立了方法。

四、主观和客观相统一的美学观

笔者的美学观是建立在多种科学和艺术实践的基础上的,本节对在此基础上而形成的笔者主观和客观相统一的美学观,作些必要的说明。

(一)笔者的主观美学观与艺术实践

一个美学观念的形成,对一个画家来说,并不是单一的理论融合的过程,它必然会结合着画家长年的感性艺术实践,并最终被实践经验所证实,否则就不可能成为艺术家的真理。例如,笔者对西方“线面分割”缺失的认识,来源于本人对书画笔墨线面的画法实践,并把单线、复线画法的优缺得失画出14幅图解,证明其与黄金律的关系;对西方黄金律研究的缺失项目之一黑白形式要素的分析,来源于笔者对版画和水墨的黑白关系的深入了解与“墨分五色”的技法经验,并确定了五个分类,每类画出了五个层次;对中西文字的比例定式的判断,来源于对书法的学习和研究,笔者曾提出“见同求异”的主张;对色彩科学体系的建构是根据水粉画创作经验。此外,笔者对达芬奇、米开朗基罗、昂格尔、印象派、塞尚、立方派、德国表现主义、英国后现代、沃霍尔、超前卫克莱门特等等画家和流派的认识或批判,则直接来源于对欧美艺术博物馆的考察和国际艺术史的研究,这些不同于传统人文美学家的个人艺术实践,构成了我的理论研究的背景。

五十多年的艺术实践经验,使笔者认识到主观与个性的价值。对创作的这种价值判断更多来源于笔者在版画、国画、书法创作中对个人创新风格的强调,笔者认为艺术没有创新就没有价值,商卖不是笔者创作的目的,探索未知才是创作的本义。笔者从不重复别人或重复自己,藐视“批量生产”。在20世纪末美协举办的“百年版画展”中,笔者应邀展出的两幅作品《粉黛》和《平顶山的中秋》都是自己的代表作,较充分地表现出笔者的个性化思想和创新精神。前者把题为“壁画风格系列”的唐代宫女形象的下半身,作壁裂纹的“碎片化”处理,暗示华夏文明的式微,感慨历史的无情,寄托了作者无限的叹惋与追怀;后者则用魔幻写实手法揭露日本侵略者的魔鬼般的暴行,作者将指挥官的头置于臀部,拟其癫狂,死者的几只断手残肢紧抓着指挥官的两腿,似在高喊“还我生命”!血泊中还隐现着不屈的牙眼……。笔者相信艺术实践是我的理论有益的组成部分。笔者美学观的主观性是为了充分发挥人的能动的、开放的、可超越的精神力量,不断进取,创造新的艺术。

(二)笔者的客观美学观与科学思考

客观性就是指辩证唯物主义的立场和观点。主客观结合可使客观真理的认知和主观精神的超越得以协调。曾有一例是对“共同美”和“个性美”的论辩。1961年毛泽东曾说:“各个阶级有各个阶级的美,各个阶级也有共同的美。‘口之于味,有同嗜焉。”*何其芳:《毛泽东之歌》,《人民文学》1977年第9期。曾引起一些争论,现在看来已经是过时和无聊的争论,但仍有着现实的意义。笔者认为共同美起源于自然力的律动和DNA结构的数律化形式的遗传。DNA分子是决定生物性状的遗传物质,因此以DNA为根源的“共同美”(和“遗传性个性美”)具有相对的稳定性,是在短期内或通过个体行为所不能改变的,封闭民族千年不变,“活化石”生物亿年不变。相对地,“观念性个性美”则是人类在生存实践(含生产实践、道德实践和艺术实践)中形成的不同的集团意识、善恶观念和个体意识对审美观念的影响,属于观念形态,是第二位的,这种“观念个性美”包括时代、地域、宗教、阶级、行业、社团、职业等共识(不含家族血亲遗传特性),包括阶级的美,都具有相对的可变性,是在短期内或通过个体行为有可能改变的。毕加索看过黑人木雕,就从“粉红色时期”转向了“黑色时期”,创立了立方主义;被老师称为“憨直”、不圆滑的杨度1915年组织筹安会首推洪宪帝制,成为“中国历史的罪人”,却于1929年加入了共产党。可见物质决定和观念影响这二者本末有别,共同美和阶级美正是如此。

“共同美”就是“人性美”,人性美来源于生命的物质基因。DNA分子这种遗传物质的发现是20世纪最伟大的科学成就之一,从根本上改变了人类对生命本质的看法,改变了众多科学和某些哲学的观念和实践,甚至人们会以惊愕的眼光来回应人和黑猩猩的基因差别只有近1%的信息,这意味着单纯从理论上讲,只要改变这“近1%”,人与动物的界限就会消弭殆尽,其涵义是何等的深远!唯物论哲学总是跟着科学同行,于是新发现也就成为对唯物论与唯心论进行检测和辨伪存真的试金石,是对主观唯心论的偏狭与失误进行彻底纠正的历史转折点。这个主观唯心论继承了前苏联的极左路线,经常以经典唯物论的面目出现,曲解普遍人性,误导人文科学,在和平时期也片面强调阶级斗争的唯意志论的唯心史观,最后变成了十年浩劫的“文革”理论,造成不可弥补的损失。对马克思在《美学条目》中提出的“形式美三问”的廓清和解答,才有机会重现了生命和人性之美的光辉。

(三)主观客观如何统一

笔者在艺术实践中所强调的主观性,与在理论探索中所强调的客观性,似乎存在某种矛盾,是否会被误认为是“二元论”?答案是不会的,笔者的理论和实践都是明显地以唯物主义为基础的。首先说客观性,所谓客观的,就是唯物的观点。在拙论中,如果没有性染色体和DNA分子的物质遗传这样的客观事实存在,就会失去唯物主义立论的基础;如果没有物质的各种形式元素都是可以通过检测并转化为数据的这样的客观前提存在,笔者的“数字化美学模型”就不可能建立起来。可见笔者在理论上的客观性是很明显的,不必去详加论述。说到艺术上的主观性,笔者首先要强调的是,人的本质特征与动物的本能的区别,人的大脑独特的“联觉机制”使人具有联想和想象能力、思维和创造能力,这是人类所独具的本质特征。根据近年拍摄的核磁共振大脑神经造影,笔者发现联觉机制可能是建立在大脑的“各种感官神经元的纵横交错与并置”的生理基础之上,又根据笔者对大脑视觉神经的“纵横联系”产生“侧抑制机制”的主观性的研究,认为二者在生理机制上相通,所以积极认同这一判断。人类大脑神经元的这一独特的纵横交错结构是数百万年生命进化的结果,是一切主观能动力的温床。

如果有人能意识到这是大自然偶然地一次性赐予,人生没有第二,便可能脱离思维惰性,崇尚人灵天纵,高歌舍我其谁,发扬造物主般的英雄气概;或者放浪形骸之外,追求自由之思想、独立之精神,超越物质的躯壳和“驯服工具论”的羁绊,把梦想、灵感、天才与超人的智慧化为有价值的新创造,以不负此生,有益社会。若不是这样,便可能被讥为与动物同伍,失去人的本质力量与生存价值了。辩证唯物论主张人的主观能动性,并不否认天才、超人与英雄主义,这就是笔者艺术创作主观性的根据。

主观美学观与客观美学观在某个实践主体身上表现得孰轻孰重,会因人而异,很多人都会站在一个“片面”立场上,但笔者要说每一个“片面”对多面真理的认识都是一方补益。若能兼容则兼善。归根结蒂,人的任何精神现象都是生命物质蛋白质对环境刺激的能动性反应,只是因蛋白质的质量不同导致了反应的质量不同。对于笔者的主客统一的美学观而言,正是:性状同源,共生于生命基因的进化;主客相生,皈依于一元唯物的哲学。

五、形式美学和格式塔心理学的融通

格式塔心理学的建立在现代科学概念“场”、“力”和“张力结构”基础上的“异质同构”说,是笔者所尊重的,这些概念既符合现代电磁力学的光学电磁波理论,也符合神经生理学的生物电电磁波传导理论,笔者已经用它解决了从形式到心理“共性美”的心理转换和“观念性个性美”来源于习得实践等基本课题。这和笔者的实践美学观一致,格式塔已成为笔者的形式美学和美学模型的必要的组成部分。但笔者也和它互相融通,下面的三个问题是笔者对它提供的必要的补充。

(一)生存实践对审美的影响

“观念性的个性美”来源于后天的习得实践。它是人类在生存实践(含生产实践、道德实践和艺术实践)中形成的不同的集团意识、善恶观念和个体意识对审美观念的影响,属于观念形态,这种“观念形态”包括时代、地域、宗教、阶级、行业、社团、职业等不同的价值观,也对审美有相当的影响,艺术家和木匠在观察同一棵树时,显然会有不同的价值判断。

如果从视觉心理学上找根据,将会注意到视觉的“特征抽取”机制对视觉的主观能动作用的影响。笔者曾用哈特林(Hartline)发现的“视觉侧抑制效应”(在视网膜通向大脑的各个视神经纤维之间有着侧向的联系,侧向联系使视神经之间互相抑制),解释了在美术界长期得不到解释的黑白和色彩的“边缘对比”和“补色原理”之谜,由于“边缘对比”即“轮廓线”只集中在观察者感兴趣的聚焦处,非聚焦处的轮廓反而是模糊不清的,因此观察者可主动决定焦点并强化焦点视像的边缘对比,使物象边缘更清晰,和照相机的客观实录不同,这说明“特征抽取”属于观察者的个性化的主观选择。所以这也是对格式塔理论的一个实证和补充,在事实上支持了格式塔的实践美学观点,在美学上有一定意义。笔者还举了一个实例来证明个性化主观选择的存在,原来笔者是画水彩的,看物全是色彩,后来改做黑白木刻,看物还是色彩,不见黑白,再后来经过数月练习,才得以改正,看物全是黑白,不见色彩了。这说明后天职业训练能够影响美感的取舍,证明格式塔的判断是正确的。

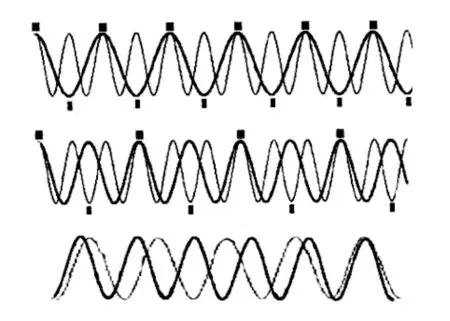

(二)黄金律和心理谐振律动原理

据英国的一本著作说,黄金律的发现,起源于毕达哥拉斯所做的视觉美感实验,实验证明黄金比是心理统计的“众数”所在,是大家“不约而同”的选择。这个实验现在可以重复进行,所以是可信的。众数心理的存在,说明在人的心理中确实有一个“斐波那契数列”存在,即笔者所解释的“常态的简单整齐的比例和节律的数列”也就是“数律化美学模型”的存在。这表明笔者的理解与格式塔本来就有着内在的联系。下图“黄金律和心理谐振律动原理”,笔者认为是声音的和谐缘于两个以上的发音体振动次数成整数倍数关系,或简单整齐的分数倍数关系,比数愈简单整齐,声音愈和谐。此图的前二图就是斐氏数列的形象化图示,后一图则是它的反证。所以笔者判断前两个图式也应该存在于格式塔的“生理场心理场”中。

黄金律和心理谐振律动原理

上起第一图双曲线频率之比2∶3合黄金比,重音弱音最清晰,节律简单整齐,美感最清晰;第二图双曲线频率之比为3∶4,近似黄金比,节律较复杂,轻重音较清晰,较为优美;第三图比例错杂无序,重复节律全失,重音和弱音不见,形同噪音,无美可言(重音方点在上,弱音细点在下)。

阿恩海姆认为在物理场——生理场——心理场的传递过程中,“物理场形成的力的张力,与生理场、心理场对应的张力之间,具有相同的张力结构”。他虽然设置了从物理场到生理场心理场的信息路径,并假设三者各自的“力”之间存在着对应的“张力结构”关系,但问题是,对这个“张力结构”,阿恩海姆并没有给予具体解释*[美]鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,滕守尧、朱疆源译,北京:中国社会科学出版社,1984年,第1011页。。于是留下了一个格式塔的“生理场心理场空洞”问题,没有解决。物理的、生理的和心理的电磁力的量化是用数字来测量的,若与美学相关,则应提升为“数律”。在“生理场心理场空洞”中,需要增补的那个可以和从“物理场”发来的美的信息产生谐振的“张力结构”,应该就是“数律化美学模型”,即斐波那契数列所提供的1∶2∶3∶5∶8∶13∶21∶34∶55……系列密码。这样才能使接受系统更为细化,可解而可信,通向美感之路由此可以顺畅无阻。其理由可参见以上我设计的“黄金律和心理谐振律动原理图”。

现在若想象一下将此模式植入到生理和心理场,美的信息传输就变得更加合理可信了:外物如果具有简单整齐的常态比例和节律的形式,发出可见光的电磁波,经由视觉神经转化为生物电的电磁波,以电位差为动力,传达到生理心理场,在心理场的具有相同或相似频率的“数字化同构模式”中被接收、简化、加工,再产生谐振共鸣,就变为一个共同美和个性美相融的视觉审美图像——人们就说“我看到了美”。如果没有这种巧合,外界物理场发来的电磁波是杂乱的,那就与美无缘了。

六、美与性同源共生、表里相依:DNA数据的新发现与性染色体的新解读

1953年由沃森(Watson)和克里克(Crick)提出了DNA二型的双螺旋结构模型,是20世纪生命科学的伟大发现,震惊了全世界,影响着诸多科学的观念和实践的转变,例如生物学、医药学、心理学、文艺学、伦理学、社会学、政治经济学、历史学、人类学,甚至成为某些哲学观念的转折点。生命科学宣告了唯物主义世界观的伟大胜利,1962年获得了诺贝尔奖。笔者认为生命本质的揭示也为美学研究打开了一个新局面,为拙论奠定了基础。

(一)DNA的美学结构特征简介

今将与美学有关的信息简介如下。在提及必要的专业术语时,笔者将以美学角度介入并尽量加以通俗性解释。

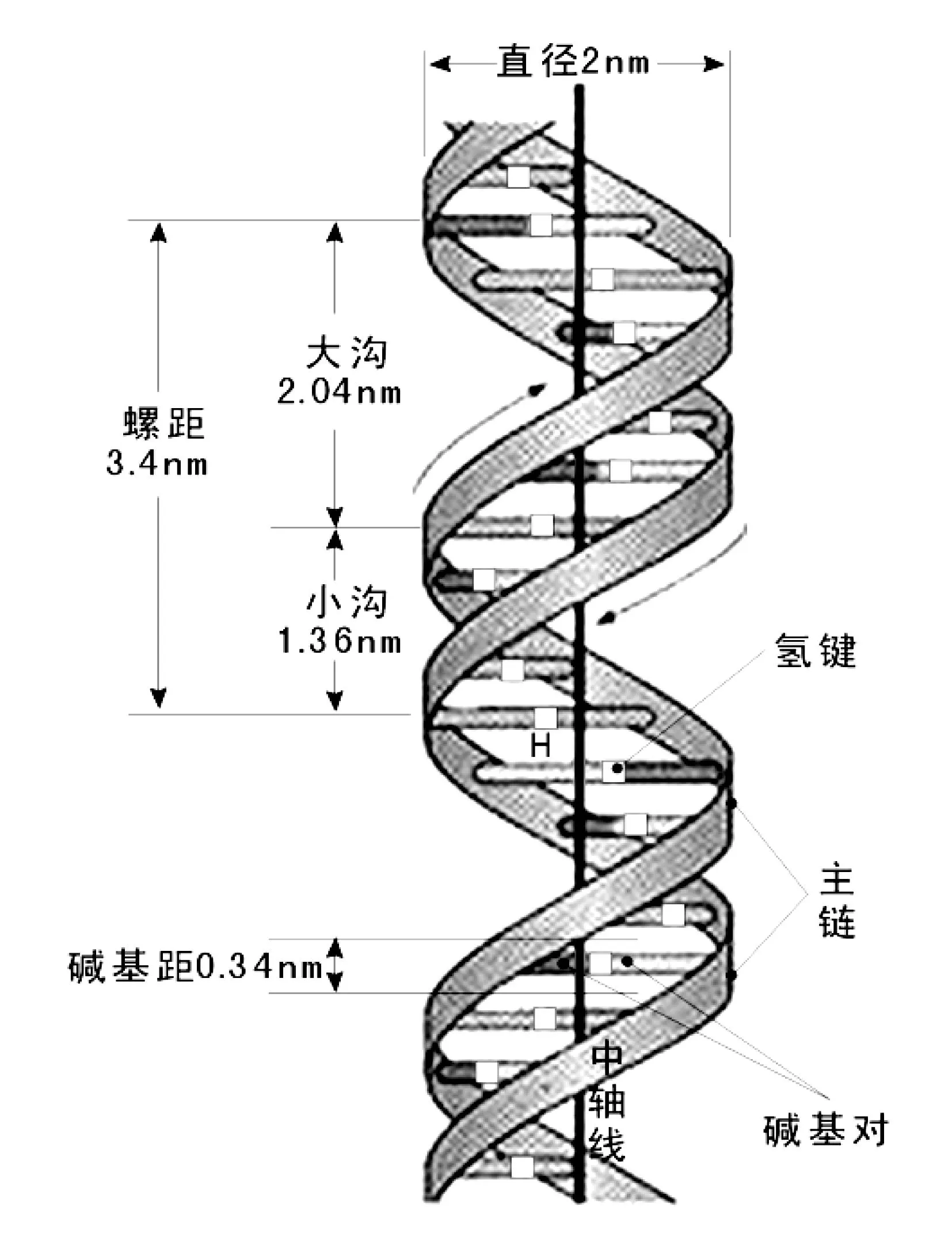

1.主链DNA双螺旋结构有两条主链,象麻花状,位于螺旋的外侧,方向相反,一链向上,一链向下(有箭头表示),以平行错位(上下错位1.36纳米)方式排列(见DNA图)。

2.基因基因是具有遗传效应的DNA的片段,基因由碱基组成。位于两条主链内侧的多条短横线代表“碱基”,碱基成对排列,每一对碱基之间以氢键相连(图中标H字),两侧平行对应,氢键是双螺旋体左右两半部的分界点。如果以氢键为准将两半部分开,会形成两个“单链”,每个单链都连接着多个横向的碱基;两条主链的多个碱基侧向伸出,在氢键处反向对接,两两相对,称“碱基对”,每个“碱基对”的左右两半部都有着严格有序的化学性质的互补关系。互补原则具有重要的生物学和辩证法含义,DNA的复制、转录等分子活动的基础都缘自碱基的互补。

3.稳定因素螺旋的稳定因素是螺旋中部的氢键,和碱基相互的堆砌力,和其他结合力,以及严格的数字结构。

笔者对DNA分子双螺旋结构的美学标记法与说明

4.数据原始报告提供,螺旋的“螺距”,即连续螺旋中的一个螺旋单元,其高度为3.4纳米,直径为2纳米,“碱基距”即各条短横线所占的空间距离为0.34纳米,每个螺距含10个碱基距,以上四个数字是双螺旋结构的原始数据。其余二数1.36和2.04为笔者根据原始数据计算得出,为美学研究必不可少。

说明:本图与通常的DNA图示的标记法不同,是笔者在标准DNA图谱的基础上,为强调形式美学数据的清晰显示,把原来只用于生物学功能的数字标记经过合理移位而成。图中对美学研究十分关键的大沟和小沟的数据是笔者的新发现。由于这个发现,得出了重要的结论:螺距包含的表示距离的三个比例数值契合黄金律恒等式,即形式美法则。

(二)DNA双螺旋造型之美与DNA数据的新发现

通常所谓“生命美学”,都是对这种生命之美的文学性描述,并不是科学的实证。本文则是根据DNA标准图形、数据和内涵,第一次试图在形式美辩证法的基础上对“生命美学”进行分子水平的科学分析和数字化实证,愿与读者切磋并得到指正。

双螺旋之所以美,是因为其中任何一条主链在旋转中都呈现出S形的连续,S形应和了质量互变和否定之在否定律,与笔者的美学模型一致;而且两链相互错位平行,和而不同,形成和谐而参差的连续律动,使第一次的S形律动得到第二次S形的重复与呼应,产生了复式节奏,使美感丰富多彩。同时这复式节奏还分属于左右两侧,于是变为“双复式”节奏,即“四重奏”模式。这四重的旋舞,足以令人称奇,但更奇妙的是,它不是常见的双人同向之舞,而是永久性的双列的反向对冲之舞,这“反向对冲之美”的无穷的魅力,最终构成了“反向对冲四重奏”,即便在古典交响乐中,这和声与曲式的华美结构也足以令人倾倒了。

2.美在于稳定和平衡下述四个原因促成了稳定和平衡:双螺旋的基本的平行和对称性是稳定的基本框架;螺旋结构中间的垂直主轴和横向的碱基对之间呈90度角方向,为稳定性规定了一个十字架的对称结构;在氢键作用力、碱基堆砌力和其他力的作用下,使多种互补性矛盾得到统一平衡与稳定;五个数字规定了造型的基本尺寸的比例和形状,形状的稳定和数字的标准化是美的结构必不可少的前提条件。以上这四点都契合于辩证法的统一律,是对第1条矛盾因素的必要补充,合成为对立统一律,与美学辩证法同源,在哲学层面上使生命科学和美学达到了完美统一。DNA的两种力和宇宙的两种力原来是同源又同式。

统一、稳定和平衡的力量使得前述的任何矛盾互补、丰富多变的力量都得到了适当的制约,不致破坏螺旋运动主调的整体和谐。任何没有统一的矛盾,都是杂乱的,无美可言。

上面是数字分析。形象地看,DNA的一个螺旋周期即一个单元的造型,通过螺距和直径这两条骨干线所形成的类似矩形,已经被黄金数据锁定(注:螺旋直径与螺距之比2∶3.4 = 20∶34,与斐氏数列的21∶34相比较,误差率不足5%,与标准误差17%相比,微可不计),比例永远不变;而分开看,大沟小沟的数据显然是大的矩形框架下的次一级的同比的重复结构,是把螺距进行了第二次黄金律的再分割,如此形成了美的节律。二者的比例和节律与黄金律恒等式的一级、二级结构的比例节律完全相同。这一比例和节律的完美结合所显示的最优美的自然美学设计,可谓是宇宙的赐予,是生命之美的基石。在这里我们在左侧看到了2∶3和3∶5的双重节律之美,然后还看到了右侧的双重节律之美(右侧和而不同,要顺势下降1.36纳米),也就是说在一个立体螺旋的一个单元螺距里,若单从平面来看,同时就有了优美的左右“四重奏”。如果是视频图像,那些不断旋转着的立体模型将显得更为精彩。纵观之下,多组四重节律,圆缺互补,欹中寓正,外圆内方,环环联动,左右相随,摇曳多姿,其结构酷似大楼中庭里的旋梯,感觉上则好像多重的呼啦圈表演,炫美异常。

(三)对性染色体的新解读

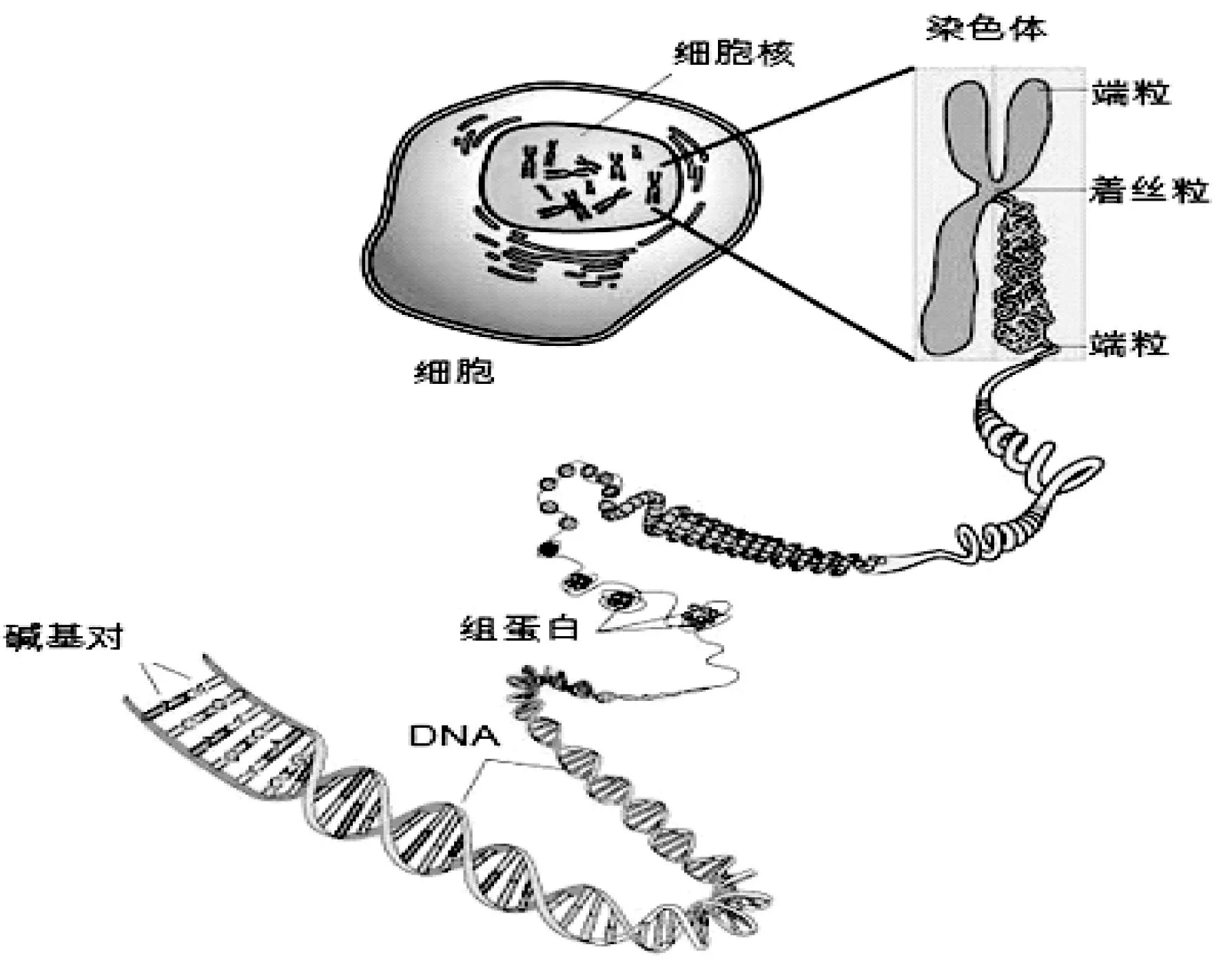

人体约有一百万亿个细胞,每个细胞核中含有23对染色体(含一对特殊的性染色体和22对常染色体)。染色体由DNA的长链和蛋白质构成,DNA是染色体的主体。如下图所示,染色体好像是被一根紧缩的、细长的螺旋线(即DNA)缠绕而成的、有类似X的外形。其中的性染色体存储与决定子代性别等关键信息,并通过DNA的基因编码进行DNA的自我复制,达致细胞繁衍和“性状”的遗传,使性本能和DNA结构中的黄金律一直增殖到人的成年,并代谢到晚年。性染色体是决定性别、性征美等有关生命遗传的关键“性状”的,所以美学研究主要和性染色体有关。

染色体、DNA和基因(碱基对)的分解示意图

注意:染色体X形的总宽度约1400纳米,而DNA宽度是2纳米,在图上无法以同比显示,所以本图“染色体”X图形下方的全部DNA螺旋形图解,都是被放大了几百倍的染色体的微小局部的分解图,基因局部又再度被放大,所以提示读者不要用“同一比例”来观察这三个局部的分解图。

1.受精卵决定性别的是受精卵细胞核中的一对关键的性染色体,它是由蛋白质和一条DNA长链组成。性染色体储存有性别等信息,它只有在经过DNA的基因的编码之后,通过DNA自我复制、遗传,才能成为下一代DNA“性状”中的“性”的生命特征;请注意同时被复制和遗传的,还有支持双螺旋结构的黄金律恒等式的基因编码,它将成为下一代DNA“性状”中的“状”即形式美框架。所以性与美是“里表共生,互为因果”的关系。由此可见原生的美的起源和本质,是由生命遗传的内容和黄金律美的形式所决定的。

2.体细胞决定两性体貌性征美的则是体细胞(除生殖细胞精子卵子和血红细胞外,人体细胞都是体细胞)里的性染色体,及其决定DNA结构的黄金律。体细胞由一个受精卵增殖而成,布满人体各组织。由于男女的性染色体形态、大小、结构不同(男子单方的性染色体为XY型,女子单方性染色体为XX型),分散在身体各处,决定着男女身体各部位的性征不同。但都显示出黄金数律之美,人体和容貌的性征美和花鸟的性征美可以为证。男女二型的单个的性染色体结合后,形成一对性染色体,决定了子代的性别与性征美。

3.神经细胞体细胞中和审美关系最为密切的是感觉器官及其联系到大脑的神经细胞里的性染色体和DNA的黄金律。神经细胞(尤其是视听神经和性敏部位的触觉神经)的性染色体的性美感机制在被荷尔蒙激活后,可以接受、加工来自感觉器官传来的异性信息,传递到大脑的记忆和情感中心(或称“心理场”)的“数律化美学模型”中,经过比对、加工、谐振和反馈,作出美的判断和爱的选择,最后在趋近爱的高潮时可能达到生命体验和审美的极致。所以是神经细胞的性染色体和黄金数律模型决定了“性美感”的生成。

4.美的发生学正是上述这三个关键程序,通过与细胞核数量相等的为数一百万亿的性染色体伴随黄金律,经过DNA的基因进行性与美的表里合一的自我复制遗传,才将“性的内容”和“状的形式”进行遗传并决定了子代的性状——性别、性征和性美感。结论是性和美是同步发生、里表共存、互为因果的,我们就在这里发现了“原生的美”和“原生美感”。至于那22对常染色体的DNA的黄金律则成为生成其他多种常规性状的“优选法”,也称“0.618法”,使组织精简而优化。所以生命结构永远伴随着内部“优选”与外形“优美”的组织法则。

其他的一切美学课题,都应该首先从第(1)小项研究出发,其余的无论审美对象——形式,还是审美主体——美感,都是第(2)和第(3)小项内容的外延与发展。

(四)新发现与新解读揭示了美的起源和本质

性和美二者是高级物种得以存续的基础,形式美是生物进行繁衍的诱饵和前戏条件,没有形式美,两性繁殖和高级物种将会断绝。其中一方面DNA的双螺旋结构是被自然律动所优选的最美的形式,并无直接的目的性,属于生命形式美的外“表”;而另一面,DNA遗传的性本能,是为了生命的“性状”能够世代传承而设,有明确的目的性,是生命本质的内“里”。这样,形式美的无直接的目的性(恰好契合康德论美的“无目的的合目的性”的特征,归于美学的范畴了),与繁衍的目的性恰好表里相合,互为因果,从而揭示了美的生命起源和本质。审美的进化,首先是按着生物“优胜劣汰”的自然优选法则和生物性状“应需而变”的进化规律,使美的数律化渗透到生物结构的形式中,导致生物的性征美(原生的美)和性美感(原生美感);然后人类继承了动物的性本能,再经过人类智慧的联想作用与原生美感的不断外延,创造了原始艺术,最后外延发展为人类普遍的审美能力。

本文对DNA结构美黄金律恒等式的新发现和性染色体的新解读成为上述结论的数理基础。新补充和新解读,在生命科学的分子层级和生命性状遗传的终极本质上,证明了它是现代美学最原始、最本质和最普遍的实证模式,将不会有任何模式再超过或取代它,从而使拙论“数律化美学模型与形式美学体系框架”,获得了升华,是形式美学继毕达哥拉斯黄金律和斐波那契数列两次伟大的研究成果之后,建基于生命科学基础之上的“现代形式美学”研究的终结篇。为当代西方后现代美学的反本质、非理性、片面性的美学所不及。

七、重解自然美与美的起源

在美学史上曾有过否认自然美存在的唯心论。承不承认自然美先于人类而存在,是探讨美的起源与本质问题的关键所在,也是区分唯物论和唯心论的试金石。由于生命基因与遗传本质的问题已经解决,这将有利于我们的讨论。

(一)自然的相对静力和动力是自然美形成的远因

宇宙天体的定位与运行,山川大地的平衡与变易,四季昼夜的循环往复,既有均衡与适度变化,又在变化中显示出节律。生物形态的生成也要首先面临着两种伟大的自然力——相对的静力和动力,然后是这两种力的综合。第一,是建立在万有引力定律基础上的地球的引力(重力或静力)。为了适应重力,身体四肢甚至五官、枝干树冠甚至花叶,都必须长得直立又对称,不易倾倒,美学称之为“均衡”。另一种力是动力,包括潮汐、风雨、水流、冰雪……等因素造成的动力,以及动物自身的奔跑动力,都无时无刻不在改变着直立的均衡态势,这种态势美学称之为“变化”。在这两种自然力的均衡与变化之间,有不断的矛盾与变换,又有不断的回复与反弹,然后形成运动后的间歇与再平衡,形成“正反合”般的三段式与起伏、回环和重复,美学称之为“节律”。以上三段综合就是“优美比例的重复”,或称“黄金数律化”,契合于形式美辩证法。于是差不多每个动物和人的姿态甚至局部,每棵植株姿态甚至花叶都变成了既均衡、变化又有节律的天然艺术品。地质考古发现,一亿三千万年前的苹果花和大约同期的古蜜蜂的互利共生关系,为我们提供了关于虫媒花的形式美和古蜜蜂生理快感并存的依据。苹果的五瓣花的几何形态是五角星,它的每个线段都被分割成罕见的黄金比绝对值,这一最美比例成为蜜蜂欣赏、采食的重要条件(且不说色彩、香气和花蜜);虫媒花为了繁衍的目的,而接受自然淘选,使得能生成五瓣花者绝对地胜出,占据了虫媒花植物的大多数,最大限度地繁育了自己的种群;五角星对人类而言也一样,当今世界不分地域种族信仰至少有36个国家以五角星作为国旗图案。一只鸟翅膀上递增式排列的羽毛的韵律,一截树干断面的疏密不同的年轮,植物叶脉在对称平衡中又有变化多端的肌理,豹虎奔跑时背部曲线显出驰张有序的涌动……,这有时是连艺术家都难以深解的天地大美!美不过是自然力运动规律的一个外在表象,是力的平衡与变化之间最佳数律的常态。这原来是一切生命之美的第一本源。

1.生物的自然美万物中的自然美要首推人类、动物和植物,生命之美是美感之最。脊椎动物是发展最为完善的高级生物,其全身支柱是脊椎。脊椎特点是整体呈S形、局部呈环状连接以适合S形的自如伸缩。S形自不必说,它就是美学模型的侧视图。S形在最高级的直立人体中才能尽显其美。女体用S线连接了胸、腰、臀,组成了躯体两侧三段式的曲线美。女体标准的腰臀比是0.6的黄金比(初选模特时放宽至0.7),四肢通过肩、臀与脊柱联合,或静或动,都是以体重的支点为准,左右前后交错互置,保持自然平衡与节律,显示人体常态之美。雕塑家罗丹经常在他的工作室中捕捉裸体模特偶然的生活动态,迅速画成速写,作为创作的母题。古希腊雕塑为我们留下永久的典范,凡尔赛宫花园的林荫道旁伫立着上百座的人体雕像,继续诠释着人类对美的理解。——再说植物的“脊柱”茎,茎和脊柱一样都是重量支柱,茎上生枝叶,或为互生,或为对生、轮生,枝叶总是在茎的四周由下至上呈递进式的均衡而有节奏的分布,都是在基因本能中,以自然力相互因应而达到节奏的完美契合。

2.非生物的自然美至于那些非生物的美如何呢?回答是根据受动力影响的大小分成三种不同的情况。(1)有的如云气、流水、野火或火山岩浆等具有流动性,较多受到动力的影响,所以形式美形成的概率较高。但没有动植物的脊椎、草茎或树干的主宰,缺少静力的支撑,其风格偏离经典的“优美”,“浪漫”多于“崇高”。(2)有部分矿物如火成岩、水成岩、风化岩、水中卵石等,当它们受到特殊地质运动或长期的外力作用下,会形成如喀斯特地貌或稀缺美石等奇观,也有一般的形式美形成的概率,多属“优美”型;而高原、草地和沙漠因有地球静力的强力主宰,“崇高”’多于“浪漫”。(3)其余绝大多数的土石,如隧道土石、地震残迹、建筑垃圾、生活杂物等,既没有特殊的地质条件,又没有长期自然力的影响,形式美形成的概率最低。偶尔被展览,定是“尚丑”的后现代艺术,属于“悖律”。

(二)生物的性征美和性美感是自然美形成的近因。

1.两类本能,不同分工食色性也。原来对于动物和人的“求食”和“求偶”这两种为保全生命和延续物种的基本本能来说,基因来源不同,分工不同,并非是同一种“性”,求食的“性”是不分两性的常态性质“properties”,求偶的“性”是专管两性的特殊性质“sex”。求食源于细胞核的22对“常染色体”,求偶源于细胞核的唯一的一对“性染色体”,性染色体分工单一的性本能,常染色体分工其他的众多功能。所以大脑处理后的信息会出现两种不同的反馈。如果是“求食”,如捕猎得食,不管猎物外形美丑,小到鱼鳖虾蟹,大到虎豹豺狼,捕食者都会将其一律吞噬,头尾无存,以获得生理需求为唯一目的。以“吃”为代表的各种快感都属于低级的简单情绪反应,没有功利目的之外的附加欲求,它们也无需对比例和节律的奢侈化处理。相反,求偶的心理反应和“吃”的快感则完全不同。如看到异性的性征表现,具有诱人的形式美,并且并无捕食者的杀机或利害关系,在形式转化为生物电的传导中,就会以强化与削弱的连续刺激方式造成中枢神经的节律快感,激发荷尔蒙,最后形成性美感本能。食本能是直接功利性的,性本能是非直接功利性的,这决定了二者与美学的关系不同。

2.美是高级物种的繁育媒介在自然力的基础上,缘于生命繁育的需求而进化出的性征美和性美感,是动物的自然美形成的一个重要成因。当人类尚未诞生时,动物就已经由于长期的生命进化和自然淘选而产生了有性繁殖以及性征美和性美感本能,主要表现在对异性的容貌、身体和声音的“性特征”的形式美的欣赏上,可称之为动物的“性美感”。鲜花、羽毛、鸟舞、禽鸣、鹿角、雄狮鬃、孔雀尾……它们究竟是为何而生的呢?不会是为奢侈和浪费吧?“女为知己者容”,为了异性的欣赏,也必须以“形式美密码”来作有效的诱饵。这些形式美原本是自然力的无意而为,这时却成为动物求爱的广告了。澳大利亚某种雄黄蜂发现了有着橘黄色和黑色线条相交替的包装的塑料瓶时,它们就误以为那是雌黄峰,于是群集于包装之上,发生了“错爱”。以上例子说明了动物的性征美和性美感发端于生物繁育的目的。不止是动物,就连植物也一样,伴随着花的出现,在它们的身上发生了神奇的改变:它们制定了引诱昆虫的战略,花以绝对非同凡响的方式摆布着昆虫。这说明,基于繁育的自然优选在植物与动物间也存在。当然这里所指的是高级的“显花植物”。相反,如果是“隐花植物”,如小麦、水稻、高粱就不同了,因为它们的花属于“风媒花”,无须发明和使用“引诱昆虫的战略”,它们约会的是风。

3.性本能外化为人类审美近有报道,有人实验狗和羊的“爱意”,把小狗和小羊放在同一围场里玩耍15分钟,然后抽血化验,发现小狗的“爱的荷尔蒙”增加了48%,小羊增加了210%。这个指数与人类在友好或示爱时才可能相比,这说明即使是现在,动物和人仍然有着相同的爱的基因。估计人类美感基因在动物阶段的基因储备中至少已经有一亿多年的历史(据报小肢鱼的交配繁殖起始于3.85亿年前),人类审美的出现首先是继承了动物的性征美和性美感的遗传成果。但是,此后动物本能的“性美感”基因则向人类“审美”基因发生了质的转化,这是一个漫长的过程。由于人和动物的不同,人的大脑的“联觉”机制,促使联想和思维的不断进化,人的美感已逐渐转移扩散到“择偶”以外的近身目标。如人类学会了使用贝壳、兽牙、骨环、石坠、羽毛、红珊瑚、绿松石等等饰物来美化身体,或用白垩、炭黑、红土加上树胶来纹面、纹身、涂绘面具,用兽角、兽牙、翎毛来张扬“威武”等显示男人英武精神的活动(时在母权社会),这是性美感向审美转化的重要标志。以后不断向外扩散到两性之外的远身目标,画岩画、磨石器、烧陶器……,同时,与形式美相联系的眼的视觉、耳的听觉、身体的动觉在人类最原始的阶段就发展为审美感官,并衍生出绘画、音乐和舞蹈这三种“原生艺术”,这时对美的更普遍的享乐欲望便产生了。这就是艺术和美的起源。

视觉美感虽然没有直接的功利性,但使情感愉悦,是精神的享受,具有康德所谓的“无目的的合目的性”,契合美的重要特征。最后,那些无直接功利目标的一切抽象的常态比例和节律就成为人类审美心理的共识、公理和无形律法。我们面对蜿蜒流转的江河、起伏迭宕的山峦进行审美观照时,就会立即产生一种不可名状的美感冲动,觉得不大喊几声就不能自已,这几声呐喊可能就是艺术创作的先声。这些视听美感有可能进一步推进到深层的心理美感中去,成为一种伟大的艺术行动。至此,审美的转化还没有完成。“生存实践论”将会持续登场,直到后现代。

动物之美先于人类及其美感而存在的事实说明美是客观存在,不以人的意志为转移,即使当时没有人类不能称其为“美”,也并不影响美的事实的存在。这一事实否定了以“没有人类美感就没有美”为由,不承认“自然美”和“共同美”的唯心论观点,弥补了过去的反人性论美学的缺陷,使美学走向普适的人性的“形式美学”的新阶段,更接近了美的真理。

自然美感经过人的性美感基因的联觉机制的外化作用,已经演变为人的审美,于是自然美也就演变为人类之美了。现在可以把“美的起源”概括如下:1.美的起源的远端原因在于自然的相对静力和动力的对立统一和节律性运动;2.美的起源的近端原因在于物种繁衍的本能,表现为动物和人的性征美和性美感;3.人类继承了动物的性本能,外化生成了“原生艺术”,逐渐进化为人类的艺术和美学。

八、重解传统、现代、后现代艺术史

下面就传统艺术的大众选择、现代艺术的心理偏移和后现代艺术的“理性悖反”对艺术风格转变的影响,介绍一下笔者的“黄金律风格分类法”。

笔者依据黄金律的内涵和外延以及朱光潜“常态美,变态丑”的观点,发现了一个新的风格分类法,就是根据整体的形式倾向距离黄金点的远近,按数律化把美的风格分为“近律”、“正律”、“偏律”与“悖律”四种风格。具体的界定是:

(一)近律的崇高美风格——取对称比5∶5,神皇威仪,从者多惧。是保守的王权和神权的美学风格,如皇宫和庙宇的对称建筑,坐北朝南的威严奠仪。5∶5即费氏数列的1∶1,虽有校大的误差率,但仍在该数列的最底层,故称“近律”。

(二)正律的优美风格——取黄金比4∶6,普世优选,天人同律。是传统的大众的常态美学风格,传统的、西方现代构成主义画家主流和中国书画家约80%以上居于此格。4∶6即2∶3是经典的黄金比,属于费氏数列中心,故称“正律”。

(三)偏律的浪漫美风格——取偏侧比2∶8,亦幻亦奇,陈衰新立。是革新的激进的美学风格,包括在现代心理学影响下,现代主义画家追求的特异的心理表现和奇崛的形式构成。2∶8即1∶4不属于费氏数列,但却是二次分割的比例(第一次将10分割为4∶6,第二次再将6分割为4∶2,二次统合得出8∶2),故称“偏律”。

在这三种美学风格中既包含对艺术史风格转变的分析,也包含着对个人艺术的风格对位。“正律”、“近律”和“偏律”风格,是传统和现代构成主义画家们,在这里省视自我和修正未来走向的科学参照系。

(四)悖律的后现代风格——取10∶0比例之外,解构理性,尚丑非美。是“反审美”的单纯追求生理强刺激的风格。在后现代主义艺术中,这是一切热衷于“悖律”观念的艺术家的一个不可或缺的“反证”参照系。“10∶0比例之外”意味着已超越了黄金律最初设定的以“10”为长度标准来进行分割的前提,已颠覆了黄金律的基础,故称“悖律”。

借此“悖律”风格,当代艺术家可以正确认识并调整自己的后现代艺术的“反美尚丑”的立场,用其所长。在内容上,后关怀人类的终极命运和永续发展,主张生态环境的保护,主张艺术的教育目的;在形式上主张大众传播和多媒体综合效应的创新,均应该发扬其正能量,准确把握现在进行时的解构目标,瞄准靶心,弹无虚发,破有根,立有据,更准确有效地利用视觉经验中一切丑陋、恶心和恐怖的“警戒形式”,震骇与警醒世人的审美惰性,达到解构和颠覆传统中一切顽固而陈腐的惯习,并建立自己的“丑的艺术”的目标。同时也可以预测到未来时,避其所短,防止不辨真伪,盲目胡来,走上与自己的艺术目标毫无关联的实践。今后的美学史将异于既往,美丑可能将如此循环不已。获得新解的“风格分类法”将可能是“丑的艺术”唯一的科学“反证法”。

克莱门特作品《是生还是死?》

兹举一“反证法”应用实例。这幅《是生还是死?》(To be or not to be)的画作,以莎士比亚著名悲剧《哈姆雷特》中哈姆雷特吟咏的名句为题,但与莎翁原意相比,其含义诡谲,形式悖反,是德里达的解构主义反真理论的典型图示。这里要稍加剖析,以透视其本质。莎翁作品的主人公丹麦王子哈姆雷特与杀父篡位夺母的叔父进行了复仇的较量。当他复仇无果、身心疲惫之后,发出了“是生还是死?”这个严肃的人生呐喊。结局是他被毒箭射死,以良知的毁灭、邪恶的胜利为收场。这一历史悲剧所高扬的传统的真善美主题,在解构主义之前,已成为人类的共识。但是看看克莱门特是怎样面对这一人类文化遗产的吧——他的构图是漫画式的,地球位置的安排,在常规审美观中是无论如何也不能被接受的,在刻意地设计之后,地球被放在构图的绝对神圣的中心,以明暗对比强烈和边缘清晰的圆形几何形态,以比例渺小又孤立无依地旋转而显得十分怪异,好像是两个舞台小丑的魔法道具。两个小丑,一哭一笑,哭者似乎有两张嘴,模仿幼稚绘画,一个没画好又加画了一个;笑者两瞳斜对,神情诡异,不知笑的缘由何在,似乎是对莎翁的调侃与反讽,是嬉皮士对人类正义的亵渎和嘲笑。原来他想表达的,正是对世界秩序或人类存在价值的根本质疑,表现在当今貌似神圣实则怪异的地球之上,人类生也悖谬,死又可笑,正处在一个生死两无奈的困境,深层目标则是想颠覆人类两千多年的理性文明传统,把真善解为谬误,将邪恶等同正义。若问到未来,他们却是一片迷茫,没有一丁点儿对人类或美的期待!

克莱门特经常把自己的画像作为人类或世界的象征,在画像中穿插着奇特的比喻和神秘意象,他借助于曾经旅居的印度的宗教和神话,来强化这些虚无可怖的幻象。笔者在1999年美国纽约古根豪姆现代艺术馆,观看了他的大型回顾展,大量作品画的是从五官中冲出来的毒蛇、老鹰和野兽等怪物,血迹斑斑,令人毛骨悚然,都是以丑恶和残酷的幻象来表现他噩梦中的现实世界的。

在艺术上,他是一个绘画的恐怖主义者。他深谙意大利古典传统和西方现代法则,懂得如何准确地以形式美为靶心,将它们一一粉碎无遗。作者用人物漫画化的低级技法,把渺小的地球戏谑般地放在绝对神圣的中心位置等等“解构美”的技术安排,使得古典透视、比例、解剖、明暗与整体和谐的传统被破坏无遗;而且打破了“几何形态不入具像画面”的绘画体例的常规和美学范畴的区隔,反将其绝对孤立,使得现代具象与抽象体系的界限被瓦解,将现代构成主义的和谐统一的抽象形式美感颠覆殆尽,只留下被破坏的碎片和荒诞的梦魇,预示着世纪末日的到来。这都是作者遵照“悖律”目标进行的有计划的操作,绝非是随意之笔。我们且用“构成五要素”来反证其作品。主调:无生命的灰褐色;视觉中心:绝对孤立无依的地球;三色法:主色——地球的黑,衬色——人物的白,中性色——背景和衣服倾向于白的浅褐,与白色连成一体,用以孤立地球;节律:地球的圆形几何形、中心位置、实边、深色和其余部分的具象和抽象的错杂外形、偏侧位置、虚边、浅色,几乎完全没有相似之处,所以没有重复节律可言;特色:作者将漫画手法和“至上主义”的对立体例,将“滑稽”和“悲剧”的对立范畴进行破坏性的结合,肢解、破坏了艺术体例和美学范畴的最后底线,清楚表明作者以嬉皮士的态度嘲讽、颠覆真善美、张扬假恶丑艺术的真实意图。就这样,艺术史被克莱门特彻底翻盘了,所以在我们的美学体系中这一类的后现代也被置于一个另类——“悖律”的位置上。

克莱门特的作品是典型的形式美法则的“反证法”,一方面,美是它的反证,证明其丑所达到的极致;另一方面,它也是美的反证,证明美学法则的真实无欺。笔者认为作为意大利超前卫的一员悍将,克莱门特的这一极端反面教材,是很值得我们研究的。

九、美学模型的理论意义和实用化前瞻

笔者在最后一节,试图在本文的理论创新和实践前瞻两个方面作一个粗浅的小结,以便把在冗长而枯寂的文字中显得黯淡无光的点滴思想重新拨亮,并恢复读者那光明而澄澈的心智。希望它能带给你们一些启迪,也能提供给我一些批评建议。笔者渴望切磋,以增进教益。

(一)拙论理论创新的基本点

1.拙论拓展了黄金律在艺术实践领域的内涵和外延,论证了黄金律与辩证法的同一性和特殊性,提出了黄金律就是“形式辩证法”的新论点。

2.在此基础上建立了一组由俯视图、侧视图和三维螺旋体组成的“数律化美学模型”。

4.进而发现了DNA结构的新数律,证明其结构是由黄金律为框架,并在性染色体的性状分析中发现了美与性是同源共生、表里相依关系,揭示了美的起源与本质。

6.最后尝试建立一个由九个有机部分组成的现代“形式美学体系”的框架。

笔者的探索重点是第1、第2和第4条。笔者确信,伟大的先贤们,玻里克勒特、亚里士多德、圣托马斯·亚昆那、丢勒、夏夫兹博里、休谟、丹纳、康丁斯基、朱光潜等曾经普遍地猜测过但没有在生命科学中实证过那个数律密码,因为出于偶然,他们离沃森和克里克的“时差”太远,即使是毕达哥拉斯和斐波纳契这两位形式美学的杰出开创者,也在所难免。这使得浅薄后学,有幸独占其缺了。以上这些创新论点,肯定还不完善,希望在专家的批评中进一步地改进提高。

回顾近现代西方美学史,成就辉煌,大家辈出。但在1967年以后,德里达的“解构论”独霸话语权,曾喧嚣一时,西方当代美学已进入反本质、非理性、片面化和互相矛盾的发展困境,正面对着艰难的转型期。DNA结构的发现虽影响到众多科学领域的发展,如催生了进化心理学、进化社会学等等新科学,然而后现代美学家却视若无睹,原因何在?因为在艺术与美学方面后现代的思想影响最深,“反逻各斯中心主义”“反真理”的破坏性最大。英国前卫为了颠覆权威,曾把圣母画成裸体淫妇涂以粪便,把亲父的尸体塑成猥琐小丑,把男人体(仿真)肢解,血肉狼藉,令人不敢直视。群众示威,诉诸司法,结果败诉,使美术馆和“艺术家”一方获胜。在笔者亲历的这场文化大屠杀的背景中,当时有可能在生命科学上进行的任何美学探索,即使极为巧合、偶有发现,也会被强大的主流话语所淹没,或被嗤之以鼻,一切非主流的枝节研究都显得是无关宏旨了。

在后现代主义思潮不可一世的背景下,笔者坚持科学主义美学观,坚守理性、追求本质,以探索和构建科学的现代形式美学体系为己任。笔者有幸在生命的分子层级DNA结构和“性状遗传”的生命本质中,发现并验证了黄金律新数律,得出了关于美的起源和本质的新结论,因而可能意义匪浅。而在此时,西方美学却畏葸不前,脆弱不堪,因为它们的“非理性”原本就是一个学术研究的死结。所以他们要向“生活美学”或“东方美学”转型与求救,几乎是必然的了。

在我国当代有“生命美学”作为“后实践美学”的一支而兴起,也有尚待面世的“进化美学”在酝酿起步,如果它们也能在生命科学中找到一个立论支点,将会使它们的发展更为坚实有力,更加茁壮繁茂,不至于脚踏虚空。

(二)实用美学的前瞻

《苏菲的世界》是给少年讲哲学史的一部专著,曾译成十多种外文,发行数十万册,令笔者一时感到惊讶。后来我明白了而且深信,如果有一个美学普及的系列文本,一定比外国的既通俗又有趣。若能做到图文并茂,深入浅出,小中见大,普通民众也将学会如何享受自然美、艺术美和生活美,在平凡生活中逐渐培植对美学参悟的志趣,净化心灵,追求真善美,或可悄然成风,补救当下国民信仰的缺失。另外笔者也有点自信,拙论聊可担当此任。它涵盖广阔,或许可以容纳至今全部的形式美学风格史,无论是优美、崇高、浪漫或后现代,都超不出本文所论“美学模型”的视野。近十年来,“日常生活的美学”在中西方同时兴起,笔者的美学观点正迎来普及“日常生活美学”的曙光。当下,生活美学化,已成为大众的自发追求,如旅游美学、自然美学、环境美学、动物美学、植物美学、人体美学、女性美学、少年美学、穿衣美学、发饰美学……甚至美容家居、收藏陈设等等场合也动辄都会冠以“美学”之名,说明大众美学的自发追求在美学家的无视中正在悄然萌动,美学转型也应该顺应当代,与大众生活联手。这应该被看成一场攸关文明大国之未来的革命或战略。

[责任编辑北雁]

作者简介:赵经寰,大连艺术学院美术学院教授(辽宁大连 116600)。