“狸猫换太子”传说的虚与实

——后真宗时代:宋代士大夫政治下的权力博弈

王瑞来

“狸猫换太子”传说的虚与实

——后真宗时代:宋代士大夫政治下的权力博弈

王瑞来

摘要:撇去表面荒诞无稽的浮沫,从各种戏剧作品讲述的“狸猫换太子”传说背后,洞察到的将是一个时代历史的大真实。宋真宗在位二十六年,刘太后继而临朝十二年,初期的士大夫政治经历了正常时期,也经历了非正常时期。其间还伴随着党争的风起云涌。这可以称得上是一种全经历,短短几十年的初期士大夫政治便把此后几百年的政治梗概全面演习了一遍。真宗时代与后真宗时代,便成为此后宋代历史的“故事”与先例。那一时代仅仅一两代士大夫的短期作为,引导了长时段的历史走向。此后的北宋与南宋,又有过多次皇太后或太皇太后的临朝。刘太后临朝时期在士大夫规制下的种种言行,都成为了祖宗之法,成为她们效法和遵守的规范。这一切,都是“狸猫换太子”传说背后所潜藏的真实。

关键词:宋代;真宗时代;后真宗时代;刘太后;士大夫政治;权力博弈;狸猫换太子;祖宗之法

Fiction and Fact of the Legend“Palm Citvet for Prince”: the Era after Emperor Zhenzong,a Power Game under Scholar-bureaucrat Politics in the Song Dynasty

Wang Ruilai

Skimming off the ridiculous surface, we can discern the great truth of a historical period through the legend “Palm Civet for Prince” narrated in various dramatic works. The reign of Emperor Zhenzong of Song lasted for twenty-six years, and afterwards, Empress Dowager Liu presided the court for twleve years. The scholar-bureaucrat politics in early Song Dynasty experienced both normal period and abnormal period, along with surging conflict between parties. The political outline of centuries hereafter was exercised comprehensively in such few decades. Therefore, the era of and after Emperor Zhenzong became the “story” and “precedent” of the dynasty. The short-term behavior of one generation of literati or two guided the historical trend for a long time. Afterwards in the Northern and Southern Song Dynasties, there were again many empress dowagers or grandma-empresses presiding the court. The words and deeds of Empress Dowager Liu under the regulation of literati became the ancestral laws to be followed. Those are all the reality hidden behind the legend.

一、引言:“狸猫换太子”传说由来

对于今人来说,宋代是一个不远不近的存在。尽管古代的“四大发明”在宋代就占了两项,“唐宋八大家”也让宋人占去了六个,但由于戏剧性的事件不多,人们对于宋代的印象或多或少有些模糊。不过,在模糊而平淡的印象之中,有一个传说还是清晰而生动的,这便是有关北宋仁宗皇帝身世的“狸猫换太子”。这一传说尽管在元杂剧中已略见雏形,最终形成则很晚。孙楷第《包公案与包公案故事》考证说:“宋真宗后刘氏谋害太子事发起于元曲(指元杂剧《抱妆盒》),更张于《桑林镇》(见于明人《包公案》),集成于《万花楼》(指清人所作《万花楼杨包狄演义》)。但自《桑林镇》以下,都是粗疏脱略的民间传说。到了《忠烈侠义传》才为之补充缮完,成了一个轰轰烈烈的‘换太子’话本。”*孙楷第:《沧州后集》卷二《包公案与包公案故事》,北京:中华书局,2009年,第46页。由于富有戏剧性,后来便被演绎成为京剧、越剧等多种艺术形式,遂为众所周知。近年,又有了长达30集的电视连续剧《大宋奇案狸猫换太子传奇》,便更为家喻户晓。

尽管耳熟能详,在这里笔者还是想先简单叙述一下原始的传说。传说在宋真宗的皇后去世后,刘妃和李妃都怀上身孕,为了争夺皇后之位,刘妃串通宦官和产婆,在李妃分娩昏迷之际,用一只剥掉皮毛的狸猫换走刚出生的太子。真宗看到狸猫以为李妃产下妖孽,遂怒将李妃打入冷宫。因此刘妃所生之子被立为太子,刘妃也被册立为皇后。后来刘妃之子夭折,被换掉的李妃之子又被刘妃找到,养为己子。刘妃又谗害李妃,李妃逃往民间。真宗死去,李妃之子即位。包拯遇到流落民间的李妃,得知真相,将李妃带回京城,设法让仁宗皇帝与生母李妃相认。真相大白后,已成为太后的刘氏惊厥而死,悲剧以皆大欢喜收场,包公也被任命为宰相。近年上演的电视剧则进行了极大的铺衍,成为这一传说的最新版本。电视剧的剧情梗概如下:

北宋真宗年间,外忧内患,朝中有人妄图加害真宗。宰相寇准力保真宗的安全和江山社稷的安定,但是反被郭槐和丁谓诬陷,真宗不察竟贬寇准为雷州司户参军。刘妃、郭槐一伙阴谋得逞,渐渐开始干预朝政。在雷州,寇准展开一系列行动,终于发现原来这一切都是因为刘妃争宠酿成的。局势发展,李妃被刘妃一伙打入冷宫,她为皇上产下的太子下落不明,朝廷危机四伏。在寇准的策划下,众英雄从宫中救出了危在旦夕的李妃。经过众位英雄的百般努力,终于,在整个过程中受尽苦难煎熬、因真宗殡天哭瞎了双眼的李妃得见天日,与当了皇帝的儿子在上元节闹花灯之时母子相见,成就了历史上脍炙人口的一段佳话。

这一段是摘录自国际文化交流音像出版社音像制品的简介*http://product.dangdang.com/8990117.html。从这一简介看,电视剧较之以前的小说、戏曲,在情节上都大大附益了,并且置放到当时朝廷政治斗争的背景之下,使过去单纯的个人悲剧得到升华,显得更有深度。对于原始的“狸猫换太子”传说的荒诞不经,已经多有学者定论,但对戏说成分很多的最新版本,则似乎没有看到太多的分析。不仅古史有顾颉刚先生所说的“层累地造成”过程*顾颉刚:《古史辨》第一册,朴社,1933年,第52页。,许多距离并不太远的事件,也存在这样的现象。历史上,刘皇后、李宸妃真实存在,并且仁宗确曾被刘皇后养为己子。从这样些许的历史事实而生发出来的“狸猫换太子”事件,从原始传说到电视剧本,人物形象愈发鲜明,故事情节愈发曲折,事件构架愈加张大。层累地造成的虚构,早已将那一丁点的真实淹没。不过,从小说到戏曲,再到电视剧,如同相信其他诸多的历史戏说一样,人们也相信“狸猫换太子”事件的真实性。信以为真的原因,大约有两点。

一是中国有着深厚的演义讲史传统,而像《三国演义》那样优秀的讲史,基本依托史实,多数都可以找到历史痕迹,至少是“七实三虚”。所以人们相信其他讲史也是如此,大抵真实。有了这样的传统垫底,人们在看多数历史戏说时,都抱着一个“信”字,先入为主。就像打卦算命,大多因为是相信才去求的。所以当打卦算命的人仅仅碰巧被说对了一分的时候,连其余的九分也跟着信了。

二是包括“狸猫换太子”在内,多数的历史戏说都没有达到离谱的荒唐程度。如果讲的都是“关公战秦琼”,超出了人们最基础的常识范围,那么就不会有谁去相信了。世上似是而非的东西,最足以迷惑人。少许的错误对接,短时期的时间错位,很少有人去认真追究。比如“狸猫换太子”事件的主人公包拯,在仁宗出生之时才是十一岁的儿童。包拯尽管在天圣五年(1027)进士及第,但为了赡养年迈的父母,十年没有出来做官。在父母去世后,包拯才开始政治活动,出任知县。此时已是景祐四年(1037),“狸猫换太子”的主角李宸妃、刘太后早在四、五年前已经相继死去。但由于包拯的确主要活跃于仁宗时期,又曾做过谏官、御史,清要职名也带过龙图阁直学士,担任过权知开封府,最终尽管没有做到宰相,但也在去世前一年做到了主管全国军政的副长官枢密副使*脱脱等撰:《宋史》卷二一一《宰辅表》,北京:中华书局,1985年,第5480页。。包拯的这些经历与“狸猫换太子”传说在时期和史实上并没有太大的错位*关于包拯事迹,详见《宋史》卷三一六、《隆平集》(王瑞来校证本,北京:中华书局,2012年)卷十一《包拯传》以及宋人吴奎撰《宋故枢密副使孝肃包公墓志铭》(杨国谊:《包拯集校注》附录,合肥:黄山书社,1999年)。。这种似是而非,便让一般人相信“狸猫换太子”确有其事。

“狸猫换太子”事件,从原始传说到电视剧本,出场人物多是实有其人,仁宗被刘皇后养为己子又实有其事,因此可以说,整个故事是在真实基础上的虚构。担任知谏院的包拯在皇祐二年(1050)曾参与处理过诈称皇子事件。有人考证,说“狸猫换太子”事件是说书艺人对此事的焊接。其实,依照说书艺人的文化水准,不见得会知道这一不大引人注目的事件。根据前面孙楷第先生所述,“狸猫换太子”传说,于元杂剧初见形迹,在明代又有更张,至清代方完全形成。从这一过程看,明代实为重要的一环。从《水浒传》到“三言二拍”,明人写小说多托宋人而言时事,“狸猫换太子”情节想像的产生,大概不能说与明宪宗时万贵妃谋害太子之事完全无关。还有学者认为,“狸猫换太子”传说的形成,是受到印度文化的影响,借用了《佛说孝顺子修行成佛经》中太子转生成银蹄金角牛犊以及《大阿育王经》中的猪崽换太子的故事*罗璇:《中印文化转型重构的一个生动个案:“狸猫换太子”故事元素分析》,《怀化学院学报》2007年第4期。。

尽管如此,透过“狸猫换太子”传说,可以洞察宋代政治不大为人所道的真相,而这才是“狸猫换太子”传说所体现出的另一层深刻意义。

二、传说背后的真实(上):宋真宗与士大夫政治的形成

“狸猫换太子”的原始传说,诉说的基本上是一个反映个人恩怨的悲剧,刘皇后虽然凶狠恶毒,但与政治关涉不多。而到了根据一定史实大加铺衍的最新版本的电视剧那里,便在历史的政治时空中展开了这一传说。我们的考察将兼顾原始传说与最新版本,严格依据史实,无一事无来处。这样的考察将有助于人们认识“狸猫换太子”传说所投射的时代。

1.真宗其人与即位风波。

宋太祖凭借实力夺得政权,宋太宗则是在“烛影斧声”的疑惑之中登上的皇位*王瑞来:《“烛影斧声”事件新解》,《中国史研究》1991年第2期。,宋真宗才是宋朝第一个正常继统的皇帝。真宗是太宗的第三子,在嫡长为继的传统下,本来轮不到真宗来承继大统,可阴错阳差居然就落在了他的头上。长子元佐,原本是太宗作为继承人培养的,但由于反对太宗迫害叔侄,佯狂放火烧宫殿,被废为庶人*李焘:《续资治通鉴长编》卷二十六“雍熙二年九月丁巳”,北京:中华书局,2004年,第598页。。次子元僖则跟太宗关系紧张到快要兵戎相见的地步,后来不明不白地死去*李焘:《续资治通鉴长编》卷三十三“淳化三年十一月丙辰”,第741页。。真宗是按顺序轮到的,但其中也有寇准说项的因素*脱脱等撰:《宋史》卷二八一《寇准传》,第9528页。。不过,在多疑的太宗面前,做继承人既而做太子并不轻松。真宗在担任开封府尹时蠲免属县租税,让太宗感到了收买人心的不快*李焘:《续资治通鉴长编》卷四十二“至道三年十一月丙寅”,第888页。。承唐末五代百年混乱之后,都城的人看到首次册立的太子真宗,欢呼为“少年天子”。这事传到太宗耳中,跟寇准抱怨说:“人心遽属太子,欲置我何地?”*脱脱等撰:《宋史》卷二八一《寇准传》,第9529页。类似的事情一定不少,为了保住继承人的位子,真宗只能更加低调,临渊履冰,小心翼翼。如请求对太宗指定的老师李沆等每见必拜,不让大臣对他称臣等*脱脱等撰:《宋史》卷五《太宗本纪》,第98页;李焘:《续资治通鉴长编》卷三十八“至道元年十月乙亥”,第821页。。但这样做的结果是,从一开始,这个少年天子的自尊心便已消失。在他即位之初,见到吕端等大臣时,常常是又鞠躬又作揖,并且还不直呼其名*徐自明撰,王瑞来校补:《宋宰辅编年录校补》卷三,北京:中华书局,1986年,第81页。。真宗对大臣的这种态度,与他一直生活于太宗的阴影之下有关。

即位虽然还算顺利,但真宗并不轻松。谋立元佐的几个人已被贬往地方,但李皇后还在,他的几个兄弟都有可能成为皇位的觊觎者。真宗可以依靠的,只能是忠心维护他的宰相吕端以及太子时代的老师李沆等一批人。从成为继承人的时代开始,长期严酷的客观现实与巨大的心理压力,终于铸成了真宗庸懦的性格。

2.士大夫政治的形成。

真宗的庸懦却给士大夫们重塑皇权带来了契机,给中国历史后来的政治走向带来了契机。在“烛影斧声”之下不清不楚登上皇位的太宗,最初想收复被石敬瑭割让给契丹的燕云十六州,以不世之功树立威望,冲淡人们对他即位的疑惑。但太宗毕竟不是善战的太祖,连连败北的太宗最后将精力转向内政建设。内政建设需要人才,当时从中央到地方充斥的,多是后周入宋和降服后诸国的官员,并且随着时光的流逝,这批官员也在逐渐老去。维持王朝运行的官员急待补充。然而,作为官员再生产装置的科举,自隋历唐至宋初,不过如涓涓细流不绝若线,只给少数及第者带来荣誉,并未在王朝统治机器中发挥很大的作用。有鉴于此,太宗毅然扩大科举取士的规模,由原来一榜取士十几、几十人骤然扩大到几百人、上千人。十几年下来,宋王朝的统治机器,从中央到地方,终于由自己培养的士大夫全面接手。

“满朝朱紫贵,尽是读书人”*张端义:《贵耳集》卷下,郑州:中州古籍出版社,2005年,第76页。。大批读书人通过科举及第走上仕途。其中的出类拔萃之辈迅速脱颖而出,十几年不到,便登上了政界的制高点,或是成为代掌王言的翰林学士之类,或是成为宰相、执政。贯穿了整个真宗朝的几位主要宰相,都是在太宗朝进士及第的士大夫,如李沆、王旦、寇准都是太平兴国五年(980)的进士,王钦若、丁谓则是淳化三年(992)的进士。太宗朝的进士到了真宗朝,蔚成气候,开始全方位地掌控朝政,士大夫阶层全面崛起,士大夫政治从此形成。

传统中国的君主制政体,赋予了皇帝至高无上的权力。不过,宋代皇帝的角色定位,到了宋真宗,却进入了一个很微妙的时期,也是一个决定性的时期。在士大夫政治业已形成的新形势下,性格谨畏的宋真宗,无法做到像开国皇帝太祖、亚开国皇帝太宗那样强势专权,大事小情无所不统。真宗自幼接受的是正规的帝王教育,据他自己讲,在东宫时,光《尚书》就听了七遍,《论语》和《孝经》也都听了四、五遍*李焘:《续资治通鉴长编》卷七十二“大中祥符二年九月乙亥”,第1635页。。传统经典的为君之道,已在真宗的头脑中设置了不可逾越的政治伦理规范的“雷池”。在士大夫政治的设计下,真宗即位后,对皇帝进行再教育的侍读侍讲制度也被重新建立。据南宋的陈亮讲,相对于台谏阻皇帝不正确行为的“谏身之制”,侍读侍讲制度是一种防患于未然的“谏心之制”*章如愚:《群书考索》别集卷十八《人臣门》,文渊阁《四库全书》本。。真宗所接受的教育,使他拥有较强的自律。这个既无创业之功又是非长而立的皇帝,对政务几乎都是“每事问”,根据宰执大臣的意见作出决定。当他的意见遭受抵制时,很少固执己见。有时他还要动点脑筋,耍点小花招,才能使自己的想法在宰臣那里获得通过。比如,真宗在王钦若的建议下打算举行封禅大典,担心宰相王旦不同意,便在一次酒宴后,送给王旦一坛好酒。王旦回家打开一看,原来是满满一坛珍珠*脱脱等撰:《宋史》卷二八二《王旦传》,第9545页。。于是,等于是受贿的王旦便没在封禅一事上再提出过反对意见。

中国古代的君臣关系,不同于商业中的主雇关系。皇帝常常把臣僚看作是师友。关于真宗在位二十六年间的几位重要宰相,笔者略微作了归纳:真宗初年的宰相李沆,可以称之为畏友。因为他在真宗即位前就是太子师傅,真宗即位后也一直向真宗灌输忧患意识,以此来规谏真宗,让真宗整天战战兢兢。继李沆之后长达十二年为相的王旦,可以称之为诚友。他兢兢业业,以忠诚获得真宗的信赖,从而达到真宗对他的话言无不听的地步。力主真宗亲征,以澶渊之盟开创北宋一百余年和平局面的寇准,可以称之为诤友。忠心耿耿,但处事强硬,真宗虽不满意又不得不依靠。靠投机取信,靠阿谀获宠的王钦若,可以称之为佞友。他同真宗一起伪造天书,鼓动真宗东封西祀,真宗对他“一见辄喜”。而丁谓则是靠他的能力让真宗离不开他。后来大权在握,在真宗病重的特殊时期,对真宗公然欺瞒,当面矫诏,十分霸道,而真宗也拿他无可奈何。对后来临朝摄政的刘太后,丁谓也不放在眼里。因而可以称之为霸友。

在士大夫政治形成初期,以这几位宰相为主的士大夫精英的活动,无论忠奸美丑,都给士大夫政治打下了鲜明的印记,为后来明确的理论建设提供了最近的审视与解剖的活体。降至仁宗朝,范仲淹、欧阳修等人发轫的政治文化重建,最主要的参照系就是刚刚过去的真宗朝。从仁宗朝开始的政治文化建设与理学创生,其主要资源就是来自真宗朝的政治实践。因此说,研究宋代以及宋代以后的历史,真宗朝实在可以说是一个极为重要的起点。真宗朝君臣的共同行为所形成的祖宗之法,又对后世的君主形成规范。从真宗朝开始,士大夫政治走上君主合作下的宰辅专政轨道,而皇权的实际政治空间则日渐狭小,逐渐走向权威化、象征化。

三、传说背后的真实(中):皇帝参与的政变

1.刘皇后的出场。

“狸猫换太子”事件的主角刘皇后,其活动不仅贯穿整个真宗朝,与真宗渊源深厚,还在真宗后期和仁宗前期对宋代政治产生巨大的影响,实在是不亚于任何宋代皇帝的一个重要存在。

刘氏身世不明,《宋史·后妃传》的记载属于显赫后的伪造,不足为信。从少年时代起,四川出身的刘氏便走上街头,成为拨鼓卖艺的艺人,后来嫁给银匠龚美。由龚美携至京城,转让给还是皇子的真宗*王称:《东都事略》卷十三《章献明肃皇后传》,文渊阁《四库全书》本。。《宋史·后妃传》记载说“后年十五入襄邸”,恐非属实。据《宋史·真宗纪》,真宗封为襄王在端拱元年(988),开宝二年(969)出生的刘氏这一年已经虚岁二十。减去五岁,无非是想证明刘氏的年幼清白。襄王跟一个来历不明的卖艺女子交往,很快为奶妈告发,刘氏被太宗下令赶走*李焘:《续资治通鉴长编》卷五十六“景德元年正月乙未”,第1225页。。

至道三年(997),真宗即位,终于如愿以偿,将刘氏迎入宫中。此时已是十年之后,可见真宗终未忘情。不过宫中亦有制度在,进入等级森严的皇宫,刘氏仅成为嫔妃中四品之末地位低下的美人,距离上面的贵妃隔着二十二级,仅比地位最低的才人、贵人稍高两级*李焘:《续资治通鉴长编》卷五十六“景德元年正月乙未”,第1225页。。不过,有真宗的宠爱,这些都不是问题。入宫后,这个连亲属都没有的女子,指认前夫龚美为兄,为此龚美只得改姓为刘。此时的刘氏已经接近三十岁。又过了十多年,大中祥符五年(1012)五月,已成为修仪的刘氏升为仅位于贵妃、淑妃之后的一品德妃*李焘:《续资治通鉴长编》卷七十七“大中祥符五年五月戊寅”,第1765页。。是年十二月接近月末的一天,真宗在皇后去世的第七年终于立刘氏为皇后*李焘:《续资治通鉴长编》卷七十九“大中祥符五年十二月丁亥”,第1810页。。刘氏成为皇宫中的女性之首、母仪天下的皇后,若从她结识真宗时算起,已经过去二十多年,即使从进宫算起,亦已走过了十五年。这一年,刘氏已经四十三岁。刘氏以这个年龄成为皇后,比三十二岁成为皇后的武则天还要让人吃惊。作为一个女人,四十三岁宠压群芳、母仪天下,绝非仅凭姿色容貌。这是任何人都可以作出的简单判断。

并且,刘氏成为皇后不仅要击败宫内众多的竞争对手,还要冲破来自朝廷的重重阻力。当真宗决定立刘氏为皇后时,宰相王旦、向敏中以及前宰相寇准等多数大臣都明确表示反对,理由都是“出于侧微不可”*司马光:《涑水记闻》卷七,北京:中华书局,1989年,第132页。。特别是真宗朝的状元李迪数次上疏强烈反对,说她“起于寒微,不可母天下”。参知政事赵安仁不仅反对,还给真宗提供了一位高贵的人选即出身于故宰相沈义伦之家的沈才人*李焘:《续资治通鉴长编》卷七十八“大中祥符五年九月戊子”,第1786页。。有学者曾以郑樵所云“婚姻不问阀阅”为证,论述宋人在婚姻方面已无门阀观念*张邦炜:《试论宋代“婚姻不问阀阅”》,《历史研究》1985年第6期。。其实,这至少与皇帝的婚姻状况不符。赵安仁推荐的沈才人,据《宋史·后妃传》记载,当初就是“以将相家子被选”*脱脱等撰:《宋史》卷二四二《后妃传》,第8619页。。可见,皇帝选妃一定要讲究家世,必须出身名门。这也是刘氏在立后之际遭遇强烈反对的原因之一。

刘氏最终能够在反对呼声强烈的情况下成为皇后,当然主要还是取决于真宗的态度坚决。不过,这并不代表皇权的力量。在士大夫看来,皇帝的皇后是谁,无关乎政局变化,所以没有彻底干预皇帝的个人私事。此外,这也与首相王旦在最后一刻妥协有关。王旦多年为相,史载“事无大小,非旦不决”,拥有很大的权威。前面提到,甚至真宗要举行封禅大典都要事先贿赂王旦,以取得同意。不过,王旦处理君臣关系的方式非常温和,跟李沆和寇准都不同,从不勉强真宗。而刘氏当时也很在意王旦的态度。王旦因病没有上朝,刘氏便劝真宗推迟讨论立后之事,后来王旦上疏表示同意,此事方得以决定*李焘:《续资治通鉴长编》卷七十九“大中祥符五年十二月丁亥”,第1810页。。

这里,还需要提及一下“狸猫换太子”传说的另一个主角李妃。李妃初入宫就被指派给刘氏做侍儿,从此便与刘氏开始了不解的关系。这个比刘氏小十八岁的宫女,在真宗到刘氏那里去时,被指定为司寝,因而有孕。大中祥符三年(1010),生下一子,后为仁宗。在丧失唯一的九岁儿子之后,真宗复得此子,欣喜逾常。李氏因此被封为县君,但还没有进入嫔妃之列。后来又生下一女,虽然夭折,但此后李氏却得以进入嫔妃的最低一级五品才人。到了真宗快去世时方升为二品婉仪*脱脱等撰:《宋史》卷二四二《后妃传》,第8616页。。由于李氏是当时尚为修仪的刘氏房里的侍儿,因而所生之子为无子的刘氏养为己子,并无不妥之处,而犹如刘氏奴隶一般的李氏也不敢作声。由于地位的悬殊,李氏根本没有可能同刘氏争夺皇后之位,连想都不敢去想。刘氏无须抢夺,更无须以什么狸猫来偷换。刘氏房里有了真宗的唯一子嗣,自然也是刘氏两年后成为皇后的一个很重的砝码。

在“狸猫换太子”传说中有一个情节,说真宗看到李妃产下剥了皮的狸猫,大为惊恐震怒,指为妖孽。这很具有逻辑真实。真宗笃信天命鬼神。《宋史·真宗纪》说真宗出生时左脚趾有文成“天”字。其实这不过是新生儿的皮肤皱褶,但真宗相信这是天命的暗示。他长在宫中,幼年时跳上太祖的龙椅玩耍,太祖问他:“天子好作否?”他回答说:“由天命耳。”*脱脱等撰:《宋史》卷六《真宗本纪》,第103页。后来真宗伪造天书,大搞封禅,固然有平衡心理的外交意义,因为澶渊之盟后宋辽天子互相承认,在出现天有二日的状况下,要以此来昭示宋朝奉天承命。还有真宗缓解自身精神焦虑的因素,以天书的“付于恒”来强调自身的正统地位*李焘:《续资治通鉴长编》卷六十八“大中祥符元年正月乙丑”,第1519页。。而选择天书封禅这种形式,则主要是出于真宗以及王钦若等人的宗教狂热,不然不会有长达数年的持续。与李妃有关,《宋史·后妃传》记载了这样一个细节:“(李妃)既有娠,从帝临砌台,玉钗坠,妃恶之。帝心卜:钗完,当为男子。左右取以进,钗果不毁,帝甚喜,已而生仁宗。”见钗不坏而喜,见狸猫而恶,都反映的是同样的真实,真宗笃信天命鬼神的真实。

2.走向前台的刘皇后。

在大中祥符末(1016),真宗中风病倒。此后几年,身体有所康复。不过,天禧四年(1020)春,病情再次加重,这便将刘皇后推到了处理政务的前台。史籍记载:“时上不豫,艰于语言,政事多中宫所决。”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧四年六月丙申”,第2196页。不过,刘皇后并不是突然走向前台的,这之中有一个很自然的过渡。《宋史·后妃传》记载说:“后性警悟,晓书史,闻朝廷事,能记其本末。真宗退朝,阅天下封奏,多至中夜,后皆预闻。宫闱事有问,辄引故实以对。”从这段记载可知,刘皇后与唐朝的武则天一样,不仅通晓文辞,还有见识,成为皇后之后,在内廷充当了真宗的秘书与助手的角色。从这一角色转身,直接处理政务,对刘皇后来说,不过是从幕后走向前台,驾轻就熟。《宋史·后妃传》接着记载说:“天禧四年,帝久疾居宫中,事多决于后。”就是说,在真宗病倒后,以真宗名义发出的诏令裁决,多是出自刘皇后之手。不待真宗去世,刘皇后走向前台,就意味着后真宗时代已经开始。

3.真宗末年的政局。

天禧元年(1017),长期任相的王旦逝去后,在中书,除了宰相向敏中之外,真宗宠信的佞臣王钦若被补充进来,成为宰相之一*脱脱等撰:《宋史》卷二一一《宰辅表》,第5443页。。天禧三年(1019),曾担任过宰相、枢密使的判永兴军寇准,急于重返政治中枢,以牺牲道德原则为代价,奏上了他素所不信的天书。这次的天书跟大中祥符年间真宗跟王钦若一同伪造的不同,是寇准手下一个叫朱能的巡检勾结内侍周怀政伪造的*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十三“天禧三年三月乙酉”,第2142页。。上天书,主要是想投热衷此道的真宗所好。这也是寇准试图与皇权结盟从而重返政治核心的一步棋。这当是寇准分析了当时王钦若“恩遇浸衰”的现状而走出的一步*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧三年六月甲午”,第2149页。。在奏上天书之后,寇准成功地取代政敌王钦若,再度执掌相印*脱脱等撰:《宋史》卷二一一《宰辅表》,第5445页。。

王旦去世,已届真宗末期,中央政治乱象纷呈,已无往昔的安定。帝党、后党以及执政集团内外,各种矛盾交织在一起,形势异常复杂。因此从明哲保身的角度,有谋士曾劝阻寇准此时不要进入中央搅这个乱局*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十三“天禧三年五月甲申”,第2148页。。不过,或许出于贪恋权位,或许出于试图挽回王旦去世后朝廷颓势的责任感,更或许是同年盟友宰相向敏中、甚至还包括真宗的暗自相召,总之,寇准义无反顾地返回了政治核心。

在寇准拜相的同一天,真宗朝的另一个重要人物丁谓也再次进入中书,成为参知政事*脱脱等撰:《宋史》卷二一一《宰辅表》,第5445页。。本来,寇准早年对丁谓很欣赏,曾屡屡向他的同年进士宰相李沆推荐丁谓,但李沆似乎看透了不可“使之在人上”的丁谓的人品,硬是没有起用*脱脱等撰:《宋史》卷二八二《李沆传》,第9539页。。后来颇有能力的丁谓出任主管财政的三司使,在天书封禅活动中,积极给予真宗财政支持,因此而颇得诟病,在当时便被公论冠以“五鬼”之一的恶名*李焘:《续资治通鉴长编》卷一〇七“天圣七年三月戊寅”,第2503页。。从当时寇准私下言及丁谓的讽刺语气看,受公论的影响,寇准对丁谓已经改变了印象。不过,真宗和宰相向敏中似乎并不知道寇准对丁谓印象的这一变化,还记得早年寇准对丁谓的欣赏,以为他们会和衷共事,所以如此搭配了执政班底。在共事之初,丁谓倒是对寇准恭敬有加,但这样做有时反而更增加了寇准的鄙视。史载:

谓在中书事准甚谨。尝会食,羹污准须。谓起,徐拂之。准笑曰:“参政,国之大臣,乃为官长拂须耶?”谓甚愧之。由是,倾诬始萌矣。*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十三“天禧三年六月戊戌”,第2152页。

这就是汉语中“溜须”一词的来源。寇准如此羞辱丁谓,在丁谓的心里埋下仇恨的种子。可以想象,在寇准与丁谓在中书共事期间,类似的事情肯定不止这一件。仇恨由萌芽到爆发有一个过程。经过了一定的积累,遇有适宜爆发的机会,就会爆发,这是势所必然。

丁谓报复寇准的机会是伴随着一场宫廷政变来临的。就在寇准入相的天禧三年,真宗患病中风,不仅说话不利落,而且神智也有些恍惚。因此,在真宗不能处理日常政务的情况下,“政事多中宫所决”,即政务在经过皇帝这道必要的程序时,多由刘皇后代为处理。这就使颇喜欢干预政事的刘皇后权力骤然增大,并且也给朝廷的政治派系的角逐与组合提供了新的机会与可能。

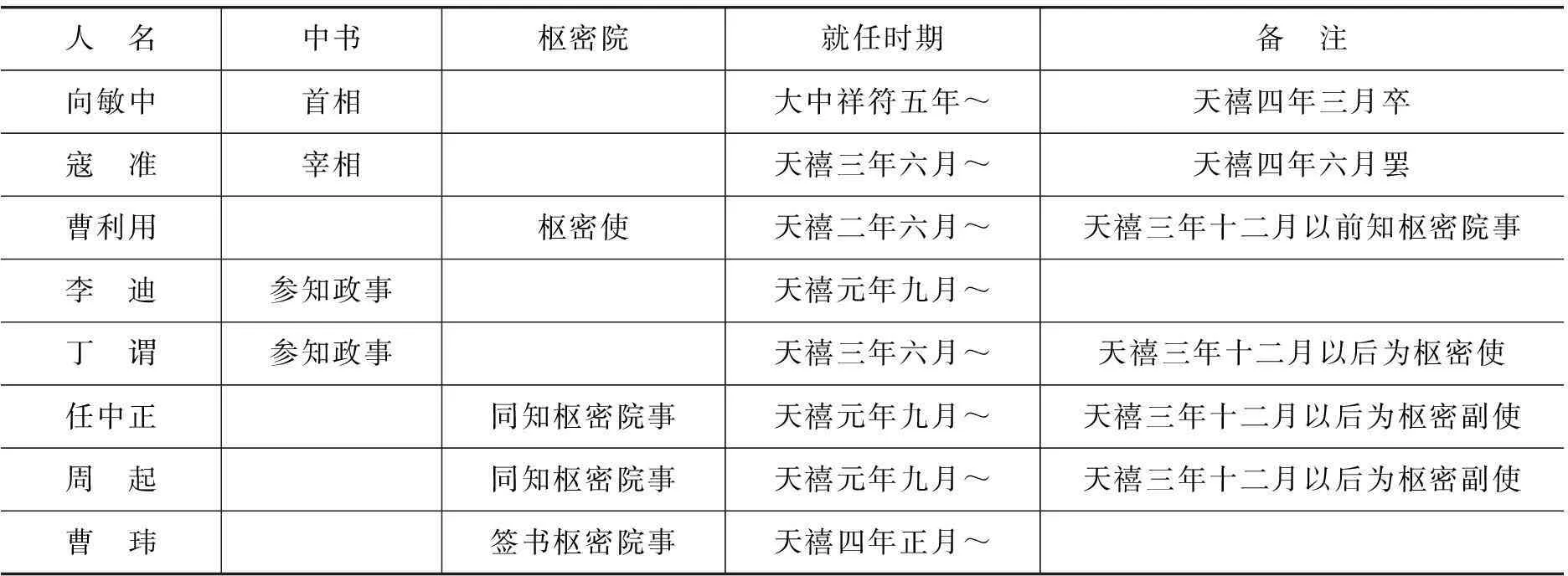

当时朝廷的政治形势,尽管刘氏权势增大,但毕竟处于宫内,在发号施令上,则不如宰相有力。因为从业已形成的政治传统上,宰相主政,皇帝则基本上是实施名义上的裁决权来支持宰相主政。在皇帝与宰相之间,很少有尖锐对立。因此,当时中书内寇准与向敏中两个宰相,在权力上足以敌过刘氏,至少可相抗衡。不过,暂时的平衡很快被打破了。首相向敏中于天禧四年(1020)三月薨于相位。向敏中当是寇准重要的同盟,寇准的再入相,并不是真宗一个人能完全做主的事,至少是得到过宰相向敏中的首肯,甚至是推荐。而向敏中的去世,则使政治天平开始倾向于寇准敌对势力一方。从寇准入相到罢相整整一年期间,朝廷执政大臣状况如下表:

人 名中书枢密院就任时期备 注向敏中首相大中祥符五年~天禧四年三月卒寇 准宰相天禧三年六月~天禧四年六月罢曹利用枢密使天禧二年六月~天禧三年十二月以前知枢密院事李 迪参知政事天禧元年九月~丁 谓参知政事天禧三年六月~天禧三年十二月以后为枢密使任中正同知枢密院事天禧元年九月~天禧三年十二月以后为枢密副使周 起同知枢密院事天禧元年九月~天禧三年十二月以后为枢密副使曹 玮签书枢密院事天禧四年正月~

资料出处:《宋史·宰辅表》。

对上表中的执政大臣,我们姑且以对寇准的态度为标准,略作分析。

向敏中,如上所述,当属拥寇派。

曹利用,早在“澶渊之盟”时,寇准就与其有过从。不过,对曹利用来说,那是并不愉快的过从。“澶渊之盟”时,曹利用作为和谈使者出使契丹军中,当时担任宰相的寇准曾威胁曹利用,说如果应允岁币数额超过三十万就杀了他,吓得“利用股栗”*朱熹:《五朝名臣言行录》卷四《丞相莱国寇忠愍公》,上海:上海古籍出版社,2010年,第118页。。就是这个曹利用,十年后寇准再入朝廷任枢密使时,居然也被任命为枢密副使,与寇准共事。不过,寇准一直瞧不起这一介武夫。史载:“准为枢密使,曹利用副之。准素轻利用。议事有不合者,辄曰:‘君一武夫尔,岂解此国家大体耶?’利用由是衔之。”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧四年六月丙申”,第2196页。所以说,曹利用对寇准积怨颇深,是寇准反对派的主将。

李迪,《宋宰辅编年录》卷三说“李迪与准同在中书,事之甚谨”。而且,在当初真宗立刘氏为皇后时,同寇准一样是个反对派*《宋史》卷三一〇《李迪传》载:“初,上将立章献后,迪屡上疏谏,以章献起于寒微,不可母天下。章献深衔之。”(第10173页)。由于这个因素,李迪当可以列入寇准阵营。

丁谓,自不待言,是寇准反对派的主帅。

任中正,“素与丁谓善,谓且贬,左右莫敢言,中正独救谓,降太子宾客、知郓州”*脱脱等撰:《宋史》卷二八八《任中正传》,第9670页。。由于有这一层关系,任中正当属于寇准反对派。

周起,与寇准过从甚密。“起素善寇准。准且贬,起亦罢为户部郎中、知青州”。周起“尝与寇准过同列曹玮家饮酒,既而客多引去,独起与寇准尽醉,夜漏上乃归”*脱脱等撰:《宋史》卷二八八《周起传》,第9672页。。因此,周起当为拥寇派。

曹玮,明确被丁谓指为寇准之党,“宰相丁谓逐寇准,恶玮不附己,指为准党”*脱脱等撰:《宋史》卷二五八《曹玮传》,第8987页。。

归纳上述分析,寇准阵营:向敏中、李迪、周起、曹玮;丁谓阵营:曹利用、任中正。此外,代掌王言的翰林学士杨亿与钱惟演,分别属于寇准阵营和丁谓阵营。表面的力量对比看,似乎两个阵营彼此彼此,难分轩轾。但寇准阵营在首相向敏中死后则实力大失。最主要的是失去了与皇权的平衡,这就给了反寇派以可乘之机。而朝廷中一些见风使舵之人,也纷纷投靠丁谓阵营。史载:“翰林学士钱惟演,见谓权盛,附离之,与讲姻好。而惟演女弟实为马军都虞候刘美。时上不豫,艰于语言,政事多中宫所决。谓等交通诡秘,其党日固。”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧四年六月丙申”,第2196页。这就是当时的政治形势。

4.太子监国之争。

面对严峻的政治形势,寇准感到已不能再指望病入膏肓的真宗了,决计寻找新的支持力量。刘皇后他无法也不屑于争取,于是就把眼睛盯在了年仅十岁的皇太子身上。他倒不是指望皇太子能发挥什么作用,而是要“挟天子以令诸侯”,利用皇太子的名义来压倒毕竟不是真正皇权代表者的刘皇后,建立起新的皇权与相权的联盟。如果寇准能像当年在澶渊之盟时左右真宗那样左右皇太子,就意味着重新控制了皇权,也就等于控制了斗争的主动权,足以打垮敌对势力。

为了能利用皇太子,寇准必须先把皇太子的权威树立起来,这样才能发挥皇太子的作用。为此,寇准考虑了两个方案:一是让皇太子监国,二是让真宗退位做太上皇,皇太子即位。只有如此,皇太子这样一个有名无权的少年小儿,才能罩上威力无比的皇权的光环。然而,宋代士大夫政治的最高形式是宰辅专政。宰辅是指宰相和辅弼大臣的参知政事、枢密使等人构成的执政集团。就是说,在正常状态下的政治运作,是执政集团的集体领导,并不是宰相独裁。宋代历史上的确出现过不少宰相独裁的局面,那是士大夫政治发展到极致的变质,并非常态。在寇准任相时期,还没有走到这一步。所以,寇准要想实现他的方案,首先要在执政集团内部获得通过。

因为让真宗退位的事情过大,所以寇准先是把让皇太子监国的方案提出,在执政集团中商议。史载:“初,真宗不豫,寇准议皇太子总军国事,迪赞其策,丁谓以为不便,曰:‘即日上体平,朝廷何以处此?’迪曰:‘太子监国,非古制邪?’力争不已。于是皇太子于资善堂听常事,他皆听旨。”*脱脱等撰:《宋史》卷三一〇《李迪传》,第10173页。从这段记载看,在太子监国的问题上,寇准、李迪与丁谓的意见是对立的。争论的结果,达成了一种妥协,即皇太子依旧在太子学习的地方听取日常事务性的汇报,而重要事情还是要听取真宗的意见。由此可见,是否让皇太子监国,在什么程度上听政,都是由执政集团来提案和决定的。

由于丁谓的阻挠,寇准和李迪并没有完全达到目的。因为“他皆听旨”,到头来,重要事项到了病重的真宗那里,还可能被刘皇后所控制。实际上,皇太子这个十岁的小孩子在多大程度上参预朝政,并不是特别重要的事情。但皇太子不与朝政,在名义上还是由真宗来主持朝政,而病重的真宗事实上又难以主持朝政,这样大权势必就会旁落到刘皇后手中。而当年支持过刘氏当皇后的丁谓,与寇准和李迪已经产生严重对立,自然同与寇准、李迪有宿怨的刘皇后结成了事实上的联盟。因此,刘皇后揽过大权,当然就如同丁谓揽过大权。

反过来,皇太子一旦如寇准所设想的“总军国事”,真宗就可以不必过问政事,因而刘皇后也就没有理由过问政事了。皇太子处于宰相寇准的控制之下,也就意味着寇准重新控制了皇权,或者说与皇权建立起了新的联盟。这样就能够名正言顺地发号施令,在朝廷政治斗争中夺得主动权。所以,成功与否对寇准来说至关重要。寇准一时还无法对付与他对立的刘皇后,但可以通过皇太子“总军国事”来剥夺她攫取的皇权,从而实现寇准打败丁谓集团的最终目标。因为对寇准造成直接威胁和伤害的不是刘皇后,而是丁谓集团。寇准试图剥夺刘皇后皇权的目的,也主要是为了打击丁谓集团。

5.政变:从密谋到未遂。

丁谓的阻挠,使寇准让皇太子监国的方案未能全面实现。所以寇准便开始尝试启动第二方案,让皇太子即位,真宗退位做太上皇。历史上在位的皇帝成为太上皇的原因很复杂,固然有出于皇帝本人的意愿,也有大臣做主的操作。比如南宋高宗、孝宗成为太上皇是出于本人的意愿,而光宗成为太上皇则是出于大臣们的压力。不过,无论如何,在程序上,在名义上,都必须要征得在位皇帝本人的应诺。于是,乘真宗有时还清醒,寇准找机会与真宗单独谈话。史载:“准尝请间曰:‘皇太子人望所属,愿陛下思宗庙之重,传以神器,以固万世基本。’”寇准在同真宗说了上述一番话之后,接着又说:“丁谓,佞人也,不可以辅少主,愿择方正大臣为羽翼。”对寇准的话,真宗表了态,即“上然之”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧四年六月丙申”,第2197页。。有了真宗的这一态度,寇准大受鼓舞,打算大干一场。据记载,寇准的计划是,“欲废章献(刘皇后),立仁宗,尊真庙为太上皇,而诛丁谓、曹利用等”*朱熹:《五朝名臣言行录》卷四《丞相莱国寇忠愍公》,第121页。。这无疑是一次政变计划。如果事情成功,不仅会打败敌手,平弥朝廷政争,而且寇准也会因此而成为拥立两朝君主的元勋。这对他权力的稳固具有重要意义。

尽管事情进行得十分隐密,最终政变还是功亏一匮。问题极有可能就出在寇准身上。他在饮酒忘情之际,不慎失言,泄漏了机密,被丁谓的党羽听到,立即跑去报告丁谓。李焘《续资治通鉴长编》注引《龙川别志》则说是杨亿对其妻弟说“数日之后,事当一新”而泄漏*记载亦见于今本《龙川略志》别志卷上,北京:中华书局,1982年,第75页。。总之,丁谓得到情报后,慌慌忙忙半夜乘牛车赶到其党羽枢密使曹利用家商量对策。《东轩笔录》卷三记载说:“且将举事,会公(寇准)因醉漏言,有人驰报谓。谓夜乘犊车往利用家谋之。”第二天,“利用入,尽以公所谋白太后。遂矫诏罢公政事”。诏,是以皇帝的名义发出的命令,体现的是皇权。矫诏,则是伪造皇帝的命令,是对皇权的借用。成功的矫诏便也成为了真正皇权的实施。对上述记载,值得注意的是,曹利用入宫,找的不是真宗而是刘皇后。是刘皇后矫诏罢免了寇准的宰相。《续资治通鉴长编》的记载不是刘皇后矫诏,是与刘皇后有着姻亲关系的翰林学士跟真宗商议后的草诏。尽管如此,寇准罢相,秉承的还是刘皇后的意志。

当计划被泄漏之后,《续资治通鉴长编》记载“谓等益惧,力谮准,请罢准政事”。值得注意的是这里的“谓等”,即不是丁谓一个人。对寇准的计划感到恐惧的,都是这一计划威胁到其自身利益的人。除了丁谓和曹利用之外,还应当包括有刘皇后。于是这些人联合起来,在真宗面前对寇准进行了猛烈的攻击。这种攻击无非还是拿真宗做文章。私下劝真宗退位无妨,但一经别人披露出来,就是阴谋废上的不赦之罪。所以,当初杨亿要“夜屏左右为之辞”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧四年六月丙申”,第2197页。,极为隐密地操作。而计划一旦曝光,寇准必然会被罢相,真宗也保不了他。一场惊心动魄的政变,还在计划之中,就这样连点响动都没发出,便流产了。

6.皇帝参与政变的秘密。

寇准的政变目标主要针对的是丁谓集团,但为何要废掉刘皇后呢?刘皇后是丁谓集团依靠的大树不错,她毕竟是皇后,是真宗喜爱的妻子。但同世间的一切事物一样,人的感情世界其实也处于不断变化之中。患病后的真宗,对刘皇后的态度便发生了变化。这种变化的产生,自然并不是真宗一方发生的,与刘皇后的种种行为也难脱干系。夫妻之间许多事情本来就难以说得清,何况真宗、刘皇后不是普通的夫妻,他们还是两个政治人。真宗并不满意刘氏过分干预朝政,《五朝名臣言行录》卷四载:“天禧末,真宗寝疾,章献明肃刘太后渐预朝政,真宗意不能平。”*朱熹:《五朝名臣言行录》卷四《丞相莱国寇忠愍公》,第121页。没有真宗的这种态度,尽管寇准等人对刘皇后不满,也不敢斗胆废后。因此,上述寇准与真宗谈话,“上然之”这样的表态,实在有无限玄机,包罗万象,其中可能就有对刘皇后处理的计划在。因此,笔者推测,实际上这次未遂政变的计划是真宗与寇准共同策划的。这并非毫无根据的臆测。

由于“章献太后渐预朝政,上意不能平”,从打击刘氏的目的出发,真宗想采取一些行动。而能帮助他实现这一目的者,只能是与刘氏对立的寇准和李迪等人,而不可能是与刘氏相勾结的丁谓。《龙川别志》卷上载:“真宗晚年得风疾,自疑不起,尝枕枕宦者周怀政股,与之谋,欲命太子监国。怀政,东宫官也。出与寇准谋之。遂议立太子,废刘氏、黜丁谓等,使杨亿草具诏书。”*苏辙:《龙川别志》卷上,北京:中华书局,1982年,第75页。《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年七月甲戌”亦载此事,虽文字略异,其源当出于《龙川略志》。躺在宦官周怀政的大腿上,真宗下达了密令。

所以说,宦官周怀政告诉寇准真宗与他商量的事,决不是他自作主张的个人行为,而是受真宗之托,传达给寇准的,等于是给寇准下达的密诏。而前面所说“准尝请间”,并非宰相寇准乘没人见到,抽空子偷偷会见真宗。寇准的入见,实际上很有可能是真宗的召见。寇准与真宗商量后,计划变得具体化了,即前面说的“废章献,立仁宗,尊真庙为太上皇,而诛丁谓、曹利用等”。

在这个计划中,“废章献,立仁宗,尊真庙为太上皇”是真宗要达到的目的,而“诛丁谓、曹利用等”则是寇准要达到的目的。这个计划体现了君臣二人互相利用的一面。即真宗要借寇准之手来达到目的,寇准则是要借助真宗尚能行使的皇权来打击政敌。当计划失败后,真宗无法面对攻击寇准的人说出这是他的计划。这就委屈了寇准,使寇准在某种程度上成了牺牲品和替罪羊。结果是寇准的宰相职位被罢免。但真宗还是尽最大的努力对寇准进行了保护。

我们来看一下《续资治通鉴长编》卷九十五“天禧四年六月丙申”条对寇准罢相的记载:“会日暮,召知制诰晏殊入禁中,示以除目。殊曰:‘臣掌外制,此非臣职也。’乃召惟演。须臾,惟演至,极论准专恣,请深责准。上曰:‘当与何官?’惟演请用王钦若例,授准太子太保。上曰:‘与太子太傅。’又曰:‘更与加优礼。’惟演请封国公,出袖中具员册以进上,于小国中指‘莱’字。惟演曰:‘如此,则中书但有李迪,恐须别命相。’上曰:‘姑徐之。’殊既误召,因言恐泄机事,臣不敢复出。遂宿于学士院。及宣制,则非殊畴昔所见除目。”由这段记载可知,寇准罢相,是丁谓集团反击的结果。

代王言的翰林学士钱惟演所起的作用尤为重要。钱惟演既同皇后刘氏有联姻关系,也同丁谓有联姻关系。可以说他是联系刘氏与丁谓集团的重要人物。据宣制与晏殊最初所见除目不同这一点来看,钱惟演在其中又搞了名堂。同时他还试图说服真宗,乘机将丁谓推上相位。他站在刘氏与丁谓的立场上,对寇准进行了强烈非难,但从记载看真宗对钱惟演的非难似乎没表示什么态度,对钱惟演处理寇准的意见也不是全盘接受,而是尽可能做了优待。尽管钱惟演对寇准极尽非难,但由于真宗的态度,从收载于《宋大诏令集》卷六十六的《寇准罢相以太子太傅归班封莱国公制》看,竟无一句非难之辞。

寇准罢相,只是以太子太傅归班,并且还封了莱国公,留在了朝廷,偶尔有重大活动还少不了出面。比如罢相后快一个月的时候,真宗召近臣观内苑嘉谷,并设宴款待,也叫上了寇准*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年七月辛酉”,第2205页。。寇准犹如丁谓集团的心头之患,一日不去,一日不安。而真宗的态度,也让他们担心寇准随时会卷土重来。因此,他们加强了对寇准的攻击。《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年七月癸亥”条载:

翰林学士钱惟演又力排寇准曰:“准自罢相,转更交结中外,求再用。晓天文卜筮者皆遍召,以至管军臣僚、陛下亲信内侍,无不着意。恐小人朋党,诳惑圣听,不如早令出外。”上曰:“有何名目?”惟演曰:“闻准已具表乞河中府,见中书未除宰相,兼亦闻有人许以再用,遂不进此表。”上曰:“与河中府何如?”惟演乞召李迪谕旨。上曰:“李迪何如?”惟演曰:“迪长者,无过,只是才短,不能制准。”因言中书宜早命相。上难其人。惟演对:“若宰相未有人,可且着三两员参知政事。”上曰:“参政亦难得人。”问今谁在李迪上。惟演对:“曹利用、丁谓、任中正并在李迪上。”上默然。惟演又言:“冯拯旧人,性纯和,与寇准不同。”上亦默然。既而曰:“张知白何如?”惟演曰:“知白清介,使参政则可,恐未可为宰相。”上颌之。惟演又言:“准朋党盛,王曙又其女婿,作东宫宾客,谁不畏惧。今朝廷人三分,二分皆附准矣。臣知言出祸从,然不敢不言,惟陛下幸察。”上曰:“卿勿忧。”惟演再拜而退。后三日,拯遂拜枢密使。盖用惟演之言也。迪既为宰相,而准为太子太傅、莱国公如故。

从这段记载中,我们可以清楚以下几点:其一,无怪丁谓等人害怕,寇准在朝廷中是有一定势力的。其二,寇准谋求再相是在朝廷中活动,而不是去求皇帝。这反映了寇准认为在士大夫中寻求支持甚至比争取皇权的支持还重要。其三,钱惟演对情报刺探相当用力,甚至刺探出寇准草拟了请求出任地方官的表奏和有人许诺起用寇准这样极为秘密的情报。联想到寇准政变计划的泄漏,可见朝廷中党派斗争之激烈。其四,钱惟演极力想把丁谓推上相位。在寇准罢相时,他就对真宗说“中书但有李迪,恐须别命相”,真宗用一句“姑徐之”搪塞过去。这次他又提出了这个问题。其五,对钱惟演提出任相之事,真宗表示“难其人”。对钱惟演的提名,一再默然不表态,而突然提出了钱惟演所未提到的人。可见真宗不到万不得已是不愿让丁谓集团的人执掌相印的。

然而,在压力之下,真宗只得听从了钱惟演的建议,让与丁谓关系不太密切但与寇准有宿怨的冯拯为枢密使,但同时任命了与寇准政治立场一致的李迪为宰相。“迪既为宰相,而准为太子太傅、莱国公如故”。后来,真宗在受到更大压力的情况下,“擢丁谓首相,加曹利用同平章事,然所以待寇准者犹如故”。这一切,都表明寇准所进行的那场未遂政变,是与真宗合谋的,所以真宗才如此回护寇准。有真宗的袒护,身在朝廷的寇准试图力挽颓势。在钱惟演等人攻击寇准的时候,寇准也进行了反击。《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年七月壬申”条记载寇准在罢相后的一天,乘“入对”见到真宗的时候,“具言谓及利用等交通踪迹”,并且寇准由于是同李迪一起策划太子监国事败而被罢相,所以他同真宗说:“臣若有罪,当与李迪同坐,不当独被斥。”言外之意,这件事你真宗也是赞成的,为什么独独把我罢免了?

不谙政治策略的寇准,并不理解真宗是在压力之下不得已才罢免寇准的苦衷。这让真宗很生气。既然寇准拉上了李迪,“上即召李迪至前质之。两人论辨良久,上意不乐。迪再三目准令退。及俱退,上复召迪入对,作色曰:‘寇准远贬,卿与丁谓、曹利用并出外。’迪言:‘谓及利用须学士降麻,臣但乞知一州。’上沉吟良久,色渐解,曰:‘将取文字来。’迪退,作文字却进,上遽洒然曰:‘卿等无他,且留文字商量。’更召谓入对。谓请除准节钺,令外出,上不许”。

从这段记载看,真宗在两面受压的情况下,曾想把丁、寇两党都赶出朝廷。但看了李迪奏上的文字,他改变了主意,决定支持寇党,因此在丁谓入对时提出把寇准驱出朝廷时,被真宗断然拒绝了。

7.宦官谋划的武力政变。

寇准留在朝廷,不仅是对丁谓集团的威胁,也给寇准集团的人留下了一线希望。本来事情至此,还可能有回转的余地。因为这段时间真宗的神志还算清醒,并且在内心是支持寇党的。然而,寇党操之过急了。就在寇准与真宗进行上述谈话的时候,他们打算进行一次反扑,一举打垮丁谓集团:

这是一次真正的有计划的未遂的武力政变。政变的主谋竟是以宋朝防范甚严的宦官为主,这在宋代历史上是罕见的。这说明连宦官也卷入到了朝廷的党争之中。在这次未遂政变中出面的宦官,既有寇党,又有丁党。最终是由于丁党势大,也是由于丁党的出色的情报系统,使寇准集团的最后一次挣扎归于失败。这次未遂政变,真宗及寇准都未必知情,但却给丁谓集团彻底清除寇党找到了借口,并且使真宗即使是有心袒护也无能为力了,只能在极为有限的范围内,使寇准等人不致被迫害得太过分而已。从前引史料中“使不得亲近”这句话中,已反映出当寇准的第一次未遂政变之后,在丁谓集团的严密监视下,包括真宗的亲信在内,一般人已不能随便接触真宗。这反过来也表明,真宗已处于半软禁的行动不自由状态之中了。这次未遂政变促使皇权加速了向刘皇后转移,并且与朝廷中大权在握的丁谓走向合流,形成了丁谓左右一切的局面。

8.政局大清洗。

尽管寇准对这次事件未必知情,但他被视为罪魁祸首,刘皇后等在事发的第二天杀死周怀政之后,又过了两天,首先整肃了寇准。以与周怀政勾结的罪名,把寇准降知相州。与此同时,从中央到地方,对寇党开始了大规模的清洗。与寇准同时被罢免的是翰林学士盛度和寇准的女婿枢密直学士王曙,“亲吏张文质、贾德润并黜为普宁、连山县主簿”。当时,“朝士与准亲厚者,丁谓必斥之”,所以一时间朝廷之内,人人自危*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年七月丁丑”,第2210页。。

在寇准集团中,杨亿是参与得最深的一个。他与寇准关系密切,太子监国的制词也是杨亿起草的。因此当杨亿被丁谓叫到中书时,吓得“便液俱下,面无人色”*苏辙:《龙川别志》卷上,第75页。。在平时,杨亿敢于抗议真宗修改他起草的诏令,敢于不待命令就拂袖而去,但性命攸关之时,毕竟是书生,还是惜命的。

在如此政治高压之下,寇准之党转入了地下活动,他们编造民谣让京城的百姓传诵。《续资治通鉴长编》卷九十九“乾兴元年七月辛卯”条载:“谓初逐寇准,京师为之语曰:‘欲得天下宁,当拔眼中丁,欲得天下好,莫如召寇老。’”舆论反映民意,但舆论也不是凭空而生的,而是反映了制造者的政治倾向与政治目的。寇准之党让百姓传诵这样的民谣,无非是想用民心向皇权的主宰者和朝廷的主政者施加影响与压力。在这种情况下,丁谓觉得寇准即使是贬到了地方,但离都城很近也很危险,就决定对寇准进一步向远方贬黜。《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年八月甲申”条记载:

徙知相州、太常卿寇准知安州。初,李迪与准同在中书,事之甚谨。及准罢,丁谓意颇轻迪。于是谓等不欲准居内郡,白上欲远徙之。上命与小州。谓退而署纸尾曰:“奉圣旨,除远小处知州。”迪曰:“向者圣旨无远字。”谓曰:“君面奉德音,欲擅改圣旨以庇准耶?”

真宗竭力保护寇准,在丁谓提出远徙的要求时,真宗去掉了“远”字,只同意给寇准换一个小一点的州当知州。但丁谓从真宗那里出来后,公然在“小”的前面,按他的意志加上了“远”字。对此,当时也在场的李迪提出了抗议,说真宗没提“远”字。这时,丁谓霸道地反诬李迪想篡改圣旨。如果说一件事只有两个人在场,过后谁也说不清楚。但当时至少是三个人在场,而丁谓公然信口雌黄,可见其十分嚣张。丁谓凭借他的权势和刘皇后的信任,已经不把几乎不能视事的真宗放在眼里了。他知道在当时的局势下李迪不敢去找真宗对质。即使对质,真宗也可能装糊涂,甚至是顺从丁谓的说法。

紧接着,当清洗到永兴军时,寇准的亲信、伪造天书的朱能率兵拒捕,最后兵败自杀。这件事更给丁谓进一步迫害寇准提供了借口,使寇准再贬为道州司马*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年八月甲申”,第2211页。。在这件事之后,已经处于半软禁状态的真宗,实际上彻底地失去了权力。《宋史》卷二四二《后妃传》在此事之后载:“于是诏太子开资善堂,引大臣决天下事,后裁制于内。”在寇准任相时,也曾“皇太子于资善堂听常事,他皆听旨”。但那时常事以外“他皆听旨”,即重要的事情要通过真宗的渠道由寇准来决定。而现在“他皆听旨”换成了“后裁制于内”,就成了刘氏独裁,而与真宗无干了。在刘氏独裁的形势下,朝政实际上是由与刘氏关系密切的丁谓独裁。

在这种形势下,不仅与寇准关系密切的一般官员被清洗,就连执政大臣,丁谓也开始下手了。枢密副使周起、签书枢密院事曹玮一起被罢。在执政集团内的清洗,很快就波及到了宰相李迪。因为李迪是寇准党在朝的唯一的也是最高的代理人。既是为了保护自己,又是不满丁谓专权,李迪同丁谓的斗争很快表面化了。

9.丁谓、李迪的决裂。

在丁谓于执政集团中说一不二的形势下,处于劣势的宰相李迪,孤注一掷,当着真宗的面,对丁谓及其党羽进行了总声讨*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年十一月乙丑”,第2223页。。本来已处于不管事状态的真宗,为何又出面了呢?愚以为这是出于李迪的要求。因为他与丁谓等人之间的纠纷,他是不会让同自己有宿怨并支持丁谓的刘皇后去裁决的。而真宗毕竟还是皇帝,只要健康状况许可,谁也没有理由拒绝和阻止真宗出面。从李迪的指责中,可以看出,当时丁谓是极其专权的。“除吏不以闻”,不仅是指在人事任命上,不同李迪等大臣相商,而且也指不同真宗和刘皇后打招呼,全都是他一个人说了算。本来,作为寇准之党在朝的唯一重镇李迪,对丁谓等人大肆迫害寇准一党就心怀愤恨,丁又这样旁若无人地专权,更让他忿忿不平。

在执政集团中,李迪公开宣言与被他指为“权臣”的丁谓誓不两立。而丁谓也一直在压抑和排斥李迪这个异己。在讨论大臣等高官兼职时,按李迪的资历应当升迁尚书,但丁谓有意压抑,在拟定的方案中,让李迪同一般的执政大臣一样,只兼个左丞,而按惯例,作为宰相的两省侍郎是没有兼左右丞的。新仇旧恨交织在一起,李迪再也忍无可忍了。紧接着,丁谓又要把“五鬼”中的林特拉入执政集团担任枢密副使,更引起李迪的激烈反弹。两人争吵起来,由平日的只是动口发展到了动手。这样才闹到了非由真宗裁决不可的地步。从这两件事看,丁谓不仅是在一般人事任命上“除吏不以闻”,而且包括宰相在内的执政大臣的官职升迁和任命都由他拍板。

既然已经闹到了真宗那里,李迪索性就来个鱼死网破,当着丁谓的面,直斥丁谓奸邪弄权,并揭发了丁谓包庇林特之子罚人致死一事。然后就说寇准是无罪被罢,而寇准的亲信朱能也不应当被公开杀戮,替寇准翻案。同时他一一指出丁谓与钱惟演有联姻关系,曹利用与冯拯也是互相勾结的朋党。在这种情况下,真宗作为皇帝也不能随意裁决是非。首先,试探着问,中书有什么处理不当的事?因为处于微妙地位的真宗要根据大臣们的态度与力量对比来做决定。对此,已经在中书是一手遮天的丁谓自己不直接回答,以免引起李迪的反弹。他十分自信地说,问我的同僚吧。结果真宗问了任中正与王曾。但任中正是丁谓的死党,自然不会说丁谓的坏话,而王曾则出于策略的考虑,也站在丁谓的立场上做了回答。这就使李迪陷于了孤立状态。被争吵闹得很烦心的真宗,索性把丁谓和李迪两个宰相都罢免了。在罢相的制书未公布之前,丁、李二人都加紧活动,试图恢复相位。李迪先后找了真宗和皇太子。而丁谓不仅自己活动,担心唇亡齿寒的钱惟演也为丁谓活动。最后,丁谓当着真宗的面,很霸道地硬是留了下来,而李迪却被罢免,出知郓州。《宋史·丁谓传》载:

罢谓为户部尚书,迪为户部侍郎。寻以谓知河南府,迪知郓州。明日,入谢。帝诘所争状,谓对曰:“非臣敢争,乃迪忿詈臣尔,愿复留。”遂赐坐。左右欲设墩,谓顾曰:“有旨复平章事。”乃更以杌进,即入中书视事如故。仍进尚书左仆射、门下侍郎、平章事兼太子太师。

丁谓之所以敢于当着真宗的面,公然假传圣旨,说他已经被恢复了宰相职位,极有可能是他通过钱惟演的活动,得到了刘皇后的许诺。他命令内侍给他拿来只有宰相才能坐的凳子。

面对如此蛮横的权相,病重且已经无权的真宗无可奈何,只好在丁谓强行去中书视事后,恢复了他的宰相职位,并且还由太子少师升为太子太师。史载:“自准罢相,继以三绌,皆非上本意。岁余,上忽问左右曰:‘吾目中久不见寇准,何也?’左右亦莫敢对。”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十六“天禧四年八月壬寅”,第2212页。这里的“左右亦莫敢对”,不仅是怕刺激真宗,更是畏惧权臣丁谓的势力。值得注意的是,“非上本意”一语。既然“非上本意”,不是皇帝的意思,那么又是谁的意思呢?谁的意思可以大到能贬黜宰相呢?只有新成为宰相的权臣。这种“非上本意”的事情,此后宋代的皇帝常常会遇到。《宋宰辅编年录》卷十在叙述贬黜前宰相吕大防时也说:“上(哲宗)之念大防深矣。议者由是知痛贬元祐党人,皆非上本意也。”这里也用了“非上本意”一语。而这一语道破的,正是在政治斗争中权臣专权的真相。

乾兴元年(1022)二月,一切都被人架空了的真宗驾崩,从此他不再有作为皇帝的一切烦恼了,然而真宗时代还尚未结束,朝廷的一切都没有变化,只是皇权以“权处分军国事”的形式真正转移到垂帘听政的刘太后手中。十年后仁宗亲政,才给真宗时代画上了终止符。

四、传说背后的真实(下):后真宗时代的权力博弈

1.与皇太后联手,丁谓专权。

就在真宗驾崩的当月,寇准被丁谓再贬为当时的烟瘴之地雷州司户参军。李迪则被“坐以朋党附会”的罪名,贬为衡州团练副使。知制诰宋绶起草二人的责词,“谓嫌其不切,顾曰:‘舍人都不解作文字耶?’绶逊谢,乞加笔削,谓因己意改定。诏所称‘当丑徒干纪之际,属先皇违豫之初,罹此惊惧,遂致沉剧’”。丁谓改订的制词相当工整,但却是用来整人。他把制词改成这样,无疑是想把真宗之死的责任推给寇准、李迪二人。对寇、李二人的贬谪,参知政事王曾认为过重。因为王曾借给过寇准房子,丁谓狠狠地盯住王曾说:“居停主人恐亦未免耳。”这等于是威胁王曾,说你恐怕也逃不脱这样的命运。听了丁谓的话,“曾踧然惧,遂不复争”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十八“乾兴元年二月戊辰”,第2274页。。与此同时,丁谓又剥夺了在外领兵的曹玮的兵权,责授为左卫大将军、容州观察使、知莱州。当时有不少士大夫对专权的丁谓采取了不合作的态度,“翰林学士刘筠见上久疾,丁谓浸擅权,叹曰:‘奸人用事,安可一日居此?’表求外任”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十七“天禧五年正月丁丑”,第2239页。。大中祥符七年的进士状元蔡齐,“丁谓秉政,欲齐附己,齐终不往”*脱脱等撰:《宋史》卷二八六《蔡齐传》,第9638页。。

在当时的执政集团中,有这样一个人物值得注意,即王曾。王曾在真宗大中祥符末年就已经成为参知政事,后来被时任枢密使的王钦若陷害而罢政。当时担任宰相的王旦对王曾的评价和期待很高*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十“天禧元年九月癸卯”,第2078页。。王曾也的确没有辜负王旦的评价和期待,在丁谓专权的时期,他审时度势,相当注意策略,尽可能不同丁谓发生正面冲突。如前面提到的李迪与丁谓争吵之时,他看出了李迪败局已定,就站在了丁谓一边。而在贬黜寇准时,他提出的不同意见被丁谓顶回后,也就没有再坚持。

然而在一些原则问题上,在不致同丁谓发生冲突的前提下,王曾还是不断提出自己的意见的。如真宗驾崩之际,遵遗诏“军国事兼权取皇太后处分”。丁谓为了讨好刘太后,想去掉“权”字。权是权宜临时之意,意即在仁宗年幼尚未亲政之时暂时由刘太后代理。如果去掉了“权”字,就意味着刘太后的权力被无限扩大。这件事如果成为现实,不仅仁宗的亲政会遥遥无期,而且刘太后也有可能成为宋代的武则天。所以在这样的原则大事面前,作为士大夫的王曾对丁谓说:“皇帝冲年,太后临朝,斯已国家否运,称‘权’犹足示后,况言犹在耳,何可改也?”*朱熹:《五朝名臣言行录》卷五《丞相沂国王文正公》,第142页。

王曾从两方面驳斥了丁谓的意见。第一,军国事由太后兼权已经是出于不得已的不正常状态了,有个“权”字表示是临时性质,对后世还交待得过去。第二,加“权”字是真宗的遗诏,真宗刚刚去世,怎么就能改变呢?这是相当有力的反驳。丁谓毕竟是士大夫中的一员,不管正邪与否,在总体上他还是要维护整个士大夫阶层的利益,即维护官僚政治的正常运转,而皇权不过是在政治斗争中利用的工具。刘太后如果因此而发展为宋代的武则天,那么丁谓也难辞其始作俑者之咎。另外,即使丁谓再专权,他也不敢冒篡改皇帝遗诏的罪名。如果背上了这等罪名,就会断送其如日中天的政治生命。我想丁谓是认真考虑了王曾的这种并不算是冒犯他个人的意见,而未再坚持去掉“权”字。

当王曾接着提出不必把尊淑妃杨氏为皇太妃之事载入遗诏时,本来就对王曾反对他去掉皇太后的“权”字有些恼火的丁谓,反咬一口说:“参政却欲擅改遗制乎?”王曾在得不到同僚的支持的情况下,也不再同丁谓对抗了。但王曾当时的表现,正如《续资治通鉴长编》卷九十八所言:“时中外汹汹,曾正色独立,朝廷赖以为重。”这件事还透露了一个秘密,即皇帝拟定的遗诏,在公布之前往往经过了大臣们的改动。这种改动无疑是从一定的利益原则出发的。不久,丁谓又给包括自己在内的执政大臣加了相当高的官位。尽管王曾本人作为参知政事也被加官,但他仍然提出异议:“今主幼,母后临朝,君执魁柄,而以数十年旷位之官一旦除授,得无公议乎?”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十八“乾兴元年二月丙寅”,第2273页。不在乎公议的丁谓,根本就不听王曾的意见。“今主幼,母后临朝,君执魁柄”这几句话清楚地表明,官员晋升都是由丁谓一个人说了算的。

2.与皇权分离,丁谓政治结束。

此时的丁谓,可谓是肃清了所有的政敌。人在大敌当前时,大多警觉性会很高,一旦没有了威胁,处于大权独揽的“一览众山小”的地位时,则容易得意忘形,为所欲为。而此时,就正如《老子》所说的“福兮祸之所伏”,新的危机开始萌发了。对于丁谓来说,从迎合真宗大兴土木,到贬黜寇准,专横跋扈,已经失尽了士大夫人心,而他在权力鼎盛之时又根本无视舆情。比如说,他迫害寇准和李迪,必欲置于其死地,有人就问丁谓:“迪若贬死,公如士论何?”他若无其事地回答说:“异日好事书生弄笔墨,记事为轻重,不过曰‘天下惜之’而已。”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十八“乾兴元年二月戊辰”,第2275页。在丁谓权盛之时,人们畏于高压,暂时压抑着不满。这同时也在蓄积着不满。寂然无声,并不意味着人们不反抗,而是等待着机会的来临。而丁谓则是像是坐在一座沉默的活火山口上,随时可能会被突然爆发的火山烧成灰烬。

真宗驾崩后,“得志便猖狂”的丁谓,在朝廷政敌一扫,兼权军国事的刘太后又深居内宫,朝廷的一切他几乎是说一不二。这就更助长了他的专横跋扈,有时甚至就连刘太后也不大放在眼里。本来平时是仁宗和刘太后一起接受群臣例行朝拜,但因为仁宗年幼,早晨起不来,刘太后就同中书的大臣商量,想独自一个人接受群臣朝拜。刘太后提出这一要求时,恰好丁谓告假不在,冯拯等大臣不敢做主,就把事情拖到丁谓来时才商量。丁谓断然拒绝了刘太后的要求,并且责怪冯拯等人没有立即向他报告*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十八“乾兴元年六月癸亥”,第2285页。。

在刘太后看来,这似乎不是什么大事。但在大臣以及官僚们看来,皇帝受朝,这是极具象征性的一件事。如果没有即使是小孩子的仁宗同在,刘太后是没有资格受朝的。一旦受朝,就改变了性质。刘太后可以在实际上执掌皇权,但在名分上却不能代替皇帝。“名不正则言不顺”。在中国不分古今,名分具有极大的精神意义,要重于许多具体的实际事情。这就是西汉末农民起义军要找个与刘邦同一血统的放牛娃刘盆子当皇帝的原因。也是北宋英宗时期的“濮议”争得天翻地覆的原因。不仅皇帝如此,士大夫更是如此。“士可杀不可辱”这句话清楚地表明了精神名分重于生命的士人理念。正因为如此,冯拯等大臣对刘太后的要求明知不妥,不敢答应,推到了喜欢专权的首相丁谓那里。正是基于上述的理念,丁谓无法答应刘太后。在这件事上,丁谓并没有错,但却“由是稍失太后之意”。即与刘太后之间的关系出现了裂痕。这也意味着同皇权开始分离。后来,丁谓“又尝议月进钱充宫掖之用”。这等于是在经济上对宫廷开支加以限制。长期担任三司使的丁谓,这样做自有其理由,但却因此让刘太后非常不满。对这件事,《续资治通鉴长编》卷九十八记载说“太后滋不悦”。不管行为正确与否,一旦与皇权发生分离,执政的政治家在派系斗争激烈的环境下,地位就岌岌可危了。在丁谓的地位发生动摇之时,“朝廷赖以为重”的王曾开始了他的夺权行动。《东轩笔录》卷三载:

真宗初上仙,丁晋公、王沂公同在中书。沂公独入札子,乞于山陵已前一切内降文字,中外并不得施行。又乞今后凡两府行下文字,中书须宰臣、参政,密院须枢密使、副、签书员同在,方许中外承受。两宫可其奏。晋公闻之,愕然自失,由是深惮沂公矣。

王曾的奏疏,无异是要用集体领导的方式取代丁谓一人的独断专行。而“两宫可其奏”,即对王曾奏疏的认可,则等于是结束了丁谓的专权局面。无怪乎丁谓要“愕然自失”了。或许从这时起,丁谓才意识到他身边的这个参知政事的厉害,而“由是深惮”。从逻辑上推理,王曾上奏一定是发生在丁谓与刘太后的关系发生裂痕之后。

或许是丁谓厄运的开始,就在这时,发生了负责建筑真宗陵墓的内侍雷允恭擅自改变陵墓位置的事件。兼任山陵使的宰相丁谓,当时处于“与雷允恭协比专恣,内挟太后,同列无如之何”的状态*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十八“乾兴元年六月癸亥”,第2285页。,因此要包庇雷允恭。但纸包不住火,“当时以为移在绝地,于是朝论大喧”*魏泰撰,李裕民点校:《东轩笔录》卷三,北京:中华书局,1983年,第27页。。在这种形势下,权知开封府吕夷简悄悄开始了调查。因为在京畿发生的事情归开封府处理。《东轩笔录》卷三载:

是时吕夷简权知开封府,推鞫此狱,丁既久失天下之心,而众咸目为不轨,以至取彼头颅置之郊社云云。狱既起,丁犹秉政,许公雅知丁多智数,凡行移推劾文字,及追证左右之人,一切止罪允恭,略无及丁之语。狱具,欲上闻,丁信以为无疑,遂令许公奏对。公至上前,方暴其绝地之事。谓竟以此投海外,许公遂参知政事矣。

《东轩笔录》记载的是来自下面的调查。那么,执政集团内部是如何动作的呢?《续资治通鉴长编》卷九十八“乾兴元年六月癸亥”条虽然有所记载,但过于简略,兹引用基本事实相同而生动具体的《默记》卷上的记载:

这段记载虽然在描写王曾哀求丁谓方面有些夸张,但比较《续资治通鉴长编》的记载,应当说是可信的。读了这段记载,倒教人对丁谓生出一丝怜悯,而觉得王曾有些过分。然而,大约古今中外的政治斗争都是如此残酷无情,正如俗语所说的“无毒不丈夫”,有妇人之仁,动恻隐之心,就有可能在政治斗争中败北。在对付丁谓这样曾把寇准、李迪、王钦若等所有政敌都打得落花流水的狡猾而凶狠的敌人,王曾不讲究策略,不利用偶发事件,不借助皇权,是无法将其打倒的。在打倒丁谓后,如同丁谓在打倒寇准之后一样,一报还一报,王曾同样是在朝野内外清洗丁谓党羽。首先,把在执政集团中的参知政事任中正罢免了,然后把丁谓的三个儿子和三个弟弟均行贬黜,继而贬黜了翰林侍读学士林特、知制诰祖士衡、知宣州章频、淮南江浙荆湖制置发运使苏维甫、户部判官黄宗旦和上官必、权盐铁判官孙元方和周嘉正、权磨勘司李直方等一大批丁谓党羽*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十九“乾兴元年七月戊辰”、“七月壬申”,第2291、2292页。。后来又相继贬黜了丁谓的女婿权判盐铁勾院潘汝士以及开封知县钱致尧、知泉州陈靖,最后贬黜了丁谓党中的首恶枢密使钱惟演。

贬黜钱惟演时,当时的另一位宰相冯拯也说了话:“惟演以妹妻刘美,实太后姻家,不可与政,请出之。”*李焘:《续资治通鉴长编》卷九十九“乾兴元年十一月丁卯”,第2300页。本来,这种话在刘太后摄政时期是会惹恼她的,但在当时由于对丁谓一党是朝野共愤的气氛,刘太后尽管不满也无可奈何。在第二年的天圣元年(1023),被贬黜到地方的钱惟演以路过为由到了京城。这时传出了将要任命钱惟演为宰相的风声。监察御史鞠咏立即上奏强烈反对。刘太后慑于舆论压力,把鞠咏的奏疏让内侍拿给钱惟演看,示意他赶快离开京城。但钱惟演还观望不肯离开,指望刘太后会任命他。这时,左正言刘随说:“若相惟演,当取白麻廷毁之。”就是说,如果任命了钱惟演,我就把委任状当场撕了。钱惟演听到后赶紧溜走了*李焘:《续资治通鉴长编》卷一○一“天圣元年八月乙卯”,第2331页。。这实际上是士大夫集体与以刘太后为代表的皇权的较量。结果是刘太后也不敢无视士大夫们的意见。

历来,人们往往仅注意到元祐党争的残酷,而且人们还总是把范仲淹在庆历新政前后的活动视为开宋代党争之端绪,实际上,丁谓贬黜寇准党,王曾贬黜丁谓党,一点儿也不比元祐党争逊色。可以说开启宋代大规模党争的正是真宗朝后期的政治斗争。从此,宋代政治史上,大小党争连绵不断,怨怨相报,愈演愈烈。

3.宋世已无武则天。

真宗驾崩,使“渐预朝政”的刘氏不再有真宗偶尔掣肘之忧;而专横的丁谓垮台,又使刘氏不再有权臣牵制之虑。这种政治形势,或许让刘氏轻松地舒了口气,从此可以安心做她的皇太后,临朝称制了。的确,丁谓垮台之后,朝廷政治走向了相对安定。不过,在业已形成的士大夫政治之下,连皇帝都不可为所欲为,摄政的皇太后就更难以颐指气使了。从史籍的记载看,刘太后的确在一些方面显现出了专权。《宋史》卷三一○的卷末论赞就指出:“章献(刘太后死后的谥号)临朝,颇挟其才,将有专制之患。”《宋史·吴遵路传》也指出:“章献太后称制,政事得失,下莫敢言。”唐代武则天称帝之前,就已经长期专权。不过,士大夫政治形成之后的宋代政治势态,已同唐代大不相同。《宋史》论赞接下来叙述:“(李)迪、(王)曾正色危言,能使宦官近习,不敢窥觎。而仁宗君德日就,章献亦全令名。”这里,《宋史》论赞披露了一个事实。那就是,在临朝称制之初被规定连接见群臣都必须垂帘的刘太后,在全面掌握朝政方面具有很大限制,因此她跟历史上的少主与太后临朝一样,需要指挥重用宦官和外戚来贯彻其旨意。仅从《宋史》的零散记载看,在刘太后临朝期间,宦官、外戚势力的确比较昌炽。《曹利用传》就记载说:“章献太后临朝,中人与贵戚稍能轩轾为祸福。”*脱脱等撰:《宋史》卷二九○《曹利用传》,第9707页。《章得象传》也记载说:“章献太后临朝,宦官方炽。”*脱脱等撰:《宋史》卷三一一《章得象传》,第10205页。《司马光传》记载后来的司马光在评价刘太后时也指出:“昔章献明肃有保佑先帝之功,特以亲用外戚小人,负谤海内。”*脱脱等撰:《宋史》卷三三六《司马光传》,第10760页。

《宋史·蔡齐传》记载:“钱惟演守河阳,请曲赐镇兵钱,章献太后将许之。齐曰:‘上新即位,惟演外戚,请偏赏以示私恩,不可许。’遂劾奏惟演。”*脱脱等撰:《宋史》卷二八六《蔡齐传》,第9636页。这里,蔡齐直指刘太后。前面提到的王蒙正,《宋史·程琳传》记载,其子打死人,刘太后为之辩护,被知开封府程琳驳斥得“嘿然”,即哑口无声,终被治罪*脱脱等撰:《宋史》卷二八八《程琳传》,第9674页。。

《宋史·丁度传》记载:丁度“尝献《王凤论》于章献太后,以戒外戚”*脱脱等撰:《宋史》卷二九二《丁度传》,第9762页。。

《宋史·章得象传》记载:“太后每遣内侍至学士院,得象必正色待之,或不交一言。”*脱脱等撰:《宋史》卷三一一《章得象传》,第10205页。

《宋史·范仲淹传》记载:范仲淹在当时上疏批评刘太后说:“恩倖多以内降除官,非太平之政。”*脱脱等撰:《宋史》卷三一四《范仲淹传》,第10268页。

《宋史·孔道辅传》记载:孔道辅在“章献太后临朝,召为左正言。受命日,论奏枢密使曹利用、尚御药罗崇勋窃弄威柄,宜早斥去,以清朝廷。立对移刻,太后可其言,乃退”*脱脱等撰:《宋史》卷二九七《孔道辅传》,第9884页。。

《宋史·陈希亮传》记载:陈希亮“初为大理评事、知长沙县.有僧海印国师,出入章献皇后家,与诸贵人交通,恃势据民地,人莫敢正视,希亮捕治置诸法,一县大耸”*脱脱等撰:《宋史》卷二九八《陈希亮传》,第9918页。。

不仅是士大夫抵制以刘太后为靠山的宦官外戚,受士大夫普遍抵制的风气影响,武人出身者也常有抵制行动。《宋史·王德用传》记载:“章献太后临朝,有求内降补军吏者,德用曰:‘补吏,军政也,不可与。’太后固欲与之,卒不奉诏,乃止。”*脱脱等撰:《宋史》卷二七八《王德用传》,第9467页。在前面引述《宋史·曹利用传》“章献太后临朝,中人与贵戚稍能轩轾为祸福”之后,还有记载:“利用以勋旧自居,不恤也.凡内降恩,力持不予。左右多怨,太后亦严惮利用,称曰‘侍中’而不名。”

除了对倚仗刘皇后的宦官外戚的专横进行抵制,对刘皇后本人,士大夫也多不顾忌,敢于犯颜上言。比如对她与丁谓一起迫害的寇准,在刘皇后临朝之初,便有人要求予以平反。《宋史·贾同传》记载贾同上言:“寇准忠规亮节,疾恶摈邪.自其贬黜,天下之人弗见其罪,宜还之內地,以明忠邪善恶之分。”《宋史》接着叙述道:“时章献太后临朝,而同言如此,人以为难。”*脱脱等撰:《宋史》卷四三二《贾同传》,第12831页。

这一切,形成一种合力,都对刘太后以及宦官外戚造成压力与牵制,使他们不能过于嚣张。不过,群臣士大夫所抵制的,只是刘太后及其随从者明显的有违士大夫理念和损害王朝长远利益的行为,对于与这些关涉不大的人事任免以及正常政务,群臣士大夫并不是一概加以抵制。这也在一定程度上,让刘太后这个生活在传统中国的女性,体味到了享受权力的愉悦。这种体味愈久,便愈不愿放弃权力。本来皇太后临朝,在士大夫看来,不过是君主制政体下的一种不得已的权宜之计。因此,随着少年仁宗的年龄增长,让刘太后还政于仁宗的呼声越来越高。而刘太后对此极为戒惧,予以了坚决的压制。《宋史·滕宗谅传》载:“时章献太后犹临朝,宗谅言国家以火德王天下,火失其性,由政失其本,因请太后还政。”*脱脱等撰:《宋史》卷三○三《滕宗谅传》,第10037页。天人感应,神道设教,从来都是群臣士大夫对抗皇权的一把利器。《宋史·范仲淹传》也记载滕宗谅的好友范仲淹“上疏请太后还政,不报”。因此范仲淹被左迁,通判河中府。《宋史·刘涣传》载:“天圣中,章献太后临朝久,涣谓天子年加长,上书请还政.后震怒,将黥隶白州,吕夷简、薛奎力谏得免。”*脱脱等撰:《宋史》卷三二四《刘涣传》,第10493页。《宋史·石延年传》也记载石延年“上书章献太后,请还政天子”*脱脱等撰:《宋史》卷四四二《石延年传》,第13070页。。在《宋史·孙祖德传》中也有“章献太后春秋高,疾加剧,祖德请还政”的记载*脱脱等撰:《宋史》卷二九九《孙祖德传》,第9928页。。

不过,刘太后固执地拒绝还政给仁宗,除了贪恋权力之外,还有另外的理由,这是刘太后自己的解释。《宋史·李遵勗传》记录了刘太后与外戚李遵勗的对话:“天圣间,章献太后屏左右问曰:‘人有何言?’遵勗不答。太后固问之,遵勗曰:‘臣无他闻,但人言天子既冠,太后宜以时还政。太后曰:‘我非恋此,但帝少,内侍多,恐未能制之也。’”*脱脱等撰:《宋史》卷四六四《李遵勗传》,第13568页。刘太后所言有几分实情。从前面所述可以看出,她临朝称制,为了贯彻自己的旨意,加上部分私情,重用和纵容不少外戚与宦官。宦官势力在刘太后临朝时的确较以前有很大的增长。养虎往往为患,图一时方便,却成为了日后的担心。

刘太后是宋代第一位临朝称制的皇太后。因此,于她于群臣,相去不远的唐代的武则天,便成为一个最近的参照系。对于刘太后来说,最高权力的执掌,必然让她野心膨胀,内心里时时浮现出那曾经的唯一的女皇。而这也成为士大夫的一块心病,时时防微杜渐,防止武则天在宋朝重现。在《宋史·鲁宗道传》中,有这样的记载:“章献太后临朝,问宗道曰:‘唐武后何如主?’对曰:‘唐之罪人也,几危社稷。’后默然。”*脱脱等撰:《宋史》卷二八六《鲁宗道传》,第9628页。刘太后试探地发问,显得有几分心虚。鲁宗道果决地回答,痛贬武则天。“后默然”三个字,是对听到鲁宗道激烈反应后刘太后的逼真描述。鲁宗道性格耿直,被人称作“鱼头参政”。他的回答,让刘太后清楚地意识到,通向武则天的路途是何等的遥远。

士大夫政治的表述,容易让人们产生一种误解。就是说会被看作正面意义的表述。其实,无论德政还是恶政,只要是士大夫主宰的政治,都可以称之为士大夫政治。并且,士大夫阶层亦并非铁板一块。固然有多数秉持儒学理念以天下为己任的高尚士大夫,也有为数不少贪权营私的无耻士大夫。在刘太后临朝时期,前面提到的主张治罪刘太后姻亲的程琳,居然向刘太后献上了《武后临朝图》。对于程琳的这种行为,《宋史·程琳传》在两处分别记载说“人以此薄之”,“君子鄙之”,可见士大夫舆论之一斑。《宋史·后妃传》记载小臣方仲弓上书请依武后故事立刘氏庙。这实在是让梦想成为宋朝武则天的刘太后高兴的举动。但面对强大的士大夫势力,她只好将提案交给执政大臣讨论。这件事在《宋史·鲁宗道传》中也有记载。在其他人态度暧昧的情况下,又是鲁宗道断然反问道:“若立刘氏七庙,如嗣君何?”听到如此发问,刘太后只有断念,并且故作姿态进行了一番表演:“后掷其书于地曰:‘吾不作此负祖宗事!’”

除了这样明显的事情,就是在其他一些具有象征性的礼仪上,士大夫们也旗帜鲜明地防微杜渐。天圣七年,已经临朝了八年的刘太后,想在冬至那天让仁宗率群臣为她上寿。《宋史·范仲淹传》记载了范仲淹的激烈反对:“奉亲于内,自有家人礼,顾与百官同列,南面而朝之,不可为后世法。”意思是说,在宫中,你和仁宗怎么行礼,那是你们家里的事,但在朝堂之上,让天子降等向你朝拜,那会有失体统,开了极坏的先例。

寇准写过一句诗,叫“趋时事已非”*寇准:《忠愍集》卷中《和赵渎监丞赠隐士》,文渊阁《四库全书》本。。刘太后生不逢时,具有武则天的能力,拥有武则天的权势,但生活在士大夫阶层空前崛起,成为政治舞台主宰的时代,便注定她无法成为武则天。

4.未可厚非吕夷简。

笔者曾在一篇文章中写道:“历史的一面是丰碑,另一面又是耻辱柱。作为历史人物,最倒霉的莫过于成为正面人物的对立面。一旦如此,便被钉上了耻辱柱,万劫不复,难以翻身。而后世的历史家们所喜欢做的,又往往是锦上添花,或是雪上加霜。结果是,崇高的愈加崇高,丑恶的愈加丑恶。”*王瑞来:《佞臣如何左右皇权:以北宋王钦若为例》,香港中文大学《中国文化研究所学报》第48期,2008年。吕夷简其人,由于在仁宗朝与名臣范仲淹的恩怨纠葛,便很不幸地成为了日后被奉为士大夫精神楷模的范仲淹的对立面。尽管他还没有被视为奸臣佞臣,但至少被看作是一个不大不小的权臣,并且还老奸巨滑。

这样看吕夷简,实在有些偏颇。长期以来,人们习惯用感情来体味历史,而不是用理性来思考历史。用感情来体味,便会阻断对传统评价的理性分析。而学者的人云亦云般的跟古人学舌,又会误导今人和后人对历史的准确认识。前面提到过,在真宗去世后担任权知开封府的吕夷简,在粉碎丁谓集团的战役中担任了侧翼进攻。丁谓当时尽管已与临朝的刘太后在结盟方面出现裂痕,相比较寇准、李迪,还处于同一战壕。打垮丁谓集团,是以擅自移动真宗山陵这样同样是神道设教的迷信理由,作为丈夫并且是权力根源的真宗,刘太后无法拒绝在群情激愤的形势下王曾和吕夷简提出的这种理由,尚且当时她与丁谓的关系已有龃龉,也乐得藉此翦之。不过,除掉丁谓,从政治策略上看,刘太后势力无异于断掉一臂。从此,朝廷政治重归正轨,刘太后尽管名义上掌控朝政,但已处于士大夫政治的全面制约之下。从这个意义上说,在粉碎丁谓集团的战役上,吕夷简居功至伟。

乾兴元年(1022),粉碎丁谓集团之后,权知开封府的吕夷简进入执政集团,担任了参知政事。七年后的天圣七年(1029),吕夷简升任宰相,直至明道二年(1033)刘太后去世。此后,不过半年,又重新担任宰相到景祐四年(1037),四年后的康定元年(1040),又被再度起用任相,一直到四年后的庆历三年(1043)致仕退休,断断续续担任宰相的时间长达十余年*脱脱等撰:《宋史》卷二一一《宰辅表》,第5467页。。

笔者以为除了粉碎丁谓集团,吕夷简主要功绩应当是在刘太后临朝时期。诚如《宋史·吕夷简传》所评价的那样:“自仁宗初立,太后临朝十余年,天下晏然,夷简之力为多。”*脱脱等撰:《宋史》卷三一一《吕夷简传》,第10210页。李焘的《续资治通鉴长编》也载有这段话,想必是同出宋朝《国史》。不过,《续资治通鉴长编》在“太后临朝十余年”与“天下晏然”两句之间,有“内外无间”一句*李焘:《续资治通鉴长编》卷一五二“庆历四年九月戊辰”,第3698页。。《宋史》本传脱落的这四个字十分重要。这主要是指仁宗与刘太后之间的关系。

《宋史·仁宗纪》记载仁宗出生后,“章献皇后无子,取为己子养之”。《后妃传·李宸妃传》也记载说:“初,仁宗在襁褓,章献以为己子,使杨淑妃保视之。”在这里,我们又看到了“狸猫换太子”传说的影子。幼年的仁宗作为真宗唯一存活的子嗣,尽管生而不知其母,但也一直生活在无忧无虑之中,《续资治通鉴长编》记载他称呼刘皇后为“大娘娘”,杨淑妃为“小娘娘”*李焘:《续资治通鉴长编》卷八十二“大中祥符七年三月丁未”,第1869页。,教人感觉不到他的可怜。这种状况一直到仁宗即位后还持续着。可怜的是仁宗的生母这一普通的宫女,在自己的亲生儿子成为皇帝后,依然如《李宸妃传》所云“妃嘿处先朝嫔妃御中,未尝自异”。“未尝自异”,实际上是不敢声张。而“人畏太后,亦无敢言者”。所以,“终太后世,仁宗不自知为妃所出也”。就这样,在明道元年(1032),四十六岁的李氏默默地死去了。尽管在去世前李氏的地位略有提高,“进位宸妃”,但刘太后依然打算把李氏按宫人草草发送了。这时,知道内情的宰相吕夷简出面了。他启奏刘太后,希望厚葬李氏。吕夷简说这番话的时候,刘太后和已经二十二岁的仁宗都在场。《李宸妃传》载:

初,章献太后欲以宫人礼治丧于外,丞相吕夷简奏礼宜从厚。太后遽引帝起。有顷,独坐帘下,召夷简问曰:“一宫人死,相公云云,何欤?”夷简曰:“臣待罪宰相,事无内外,无不当预。”太后怒曰:“相公欲离间吾母子耶!”夷简从容对曰:“陛下不以刘氏为念,臣不敢言;尚念刘氏,则丧礼宜从厚。”太后悟,遽曰:“宫人,李宸妃也,且奈何?”夷简乃请治丧用一品礼,殡洪福院。夷简又谓入内都知罗崇勋曰:“宸妃当以后服殓,用水银实棺,异时勿谓夷简未尝道及!”崇勋如其言。

从这段很生动的记事,可以看出很多问题。压根儿没想告诉仁宗李氏是其生母的刘太后,听到吕夷简讲这些话,吓得要命,忙把仁宗引开,单独同吕夷简谈话。开始她还想打马虎眼,问道:一个宫女死了,值得你宰相这么操心吗?吕夷简说,我是宰相,宫内宫外的事情我都要管。确认吕夷简已知实情的刘太后发怒道,你是不是要离间我们母子?吕夷简说,你要是不考虑你自己,那我什么话都不说,如果考虑,那就要厚葬。这句话等于是提醒了刘太后,让她知道,纸包不住火,早晚仁宗会知道真相的,你不厚葬,到那时你就难办了。尽管刘太后领悟了吕夷简的意思,但又出现了一个技术性的难题,就是李氏的地位很低,厚葬也不自然。后来还是吕夷简出了个主意,以一品的礼节,葬在洪福院。埋葬时,呂夷简又个别嘱托内侍罗崇勋以皇后服入殓,并且用水银实棺。最后,吕夷简还威胁罗崇勋,你若不照办,将来你别说我没告诉你。罗崇勋按吕夷简所说的做了,由此,避免了朝廷的一次大的动荡。

第二年即明道二年,六十五岁的刘太后也离开了人世。据《宋史·后妃传》记载,在刘太后病重时,一直以为刘太后是自己生母的仁宗,又是大赦,又是召集天下名医入京,又是召回被刘太后流放之人,死者也恢复名誉。总之都是为刘太后祈福。在刘太后死后,仁宗的叔叔,“狸猫换太子”传说中出现的“八大王”元俨才将真相告诉仁宗说:“陛下乃李宸妃所生,妃死以非命。”《宋史·后妃传》记载,得知真相,“仁宗号恸顿毁,不视朝累日,下哀痛之诏自责”,简直是悲痛欲绝,愤怒欲绝。仁宗“尊宸妃为皇太后,谥庄懿”,还亲赴洪福院祭奠。

在更换棺木时,仁宗一定是想看看完全没有印象的自己生母的面容。看到之后,棺内的状况让哭泣着的仁宗安静了下来:“妃玉色如生,冠服如皇太后,以水银养之,故不坏。”见到生母的面容冠服,对刘太后的愤怒开始减弱。仁宗慨叹道:“人言其可信哉!”从而“遇刘氏加厚”。

试想一下,如果没有吕夷简的劝说和布置,当仁宗得知真相后,朝廷肯定会有一次极大的动荡。由此应当感谢吕夷简的远见。《宋史·吕夷简传》的最后,这样评价吕夷简:“夷简当国柄最久,虽数为言者所诋,帝眷倚不衰。然所斥士旋复收用,亦不终废。其于天下事,屈伸舒卷,动有操术。后配食仁宗庙,为世名相。”这是宋朝“国史”的评价,与后来在政界和文坛掌握了主流话语权的政敌富弼、欧阳修的评价截然不同。笔者以为这个评价,当得其实,夷简无愧。如若不信,那么《宋史·吕夷简传》记载的王旦对吕夷简的印象应当可以信赖:“王旦奇夷简,谓王曾曰:君其善交之。”真宗朝的宰相王旦,看不到也想不到后来仁宗朝的政争,他的印象不会有偏颇。

五、结语:荒诞与真实之间

如果简单地说“狸猫换太子”真实,会立刻遭到专家的非议。不过,笔者一向以为,空穴来风必是因为有穴,捕风捉影也是由于有影。学者应当比一般非专业的人更能够洞察到荒唐无稽背后的真实。笔者给学生讲通史,说大禹治水时化为一头熊而不是别的动物的原因,是因为熊是黄帝一族的图腾。一个女人吞下燕子蛋而生下殷商始祖契的神话背后,反映的是当时殷商正处于母系氏族时期,知其母而不知其父。而另一个女人因踩上巨人脚印而生下周人始祖弃后来又多次抛弃的神话,则反映的是当时周族正处于母系氏族向父系氏族过渡时期。那么,在“狸猫换太子”传说的背后,反映的又是什么样的真实呢?

有人说,史书记载的事情是真的,但事实是假的,而小说诉说的事情是假的,但事实是真的。这句话颇有辩证意味。尽管不能一概而论,但出于载笔者的立场和考量,史书所记载的东西有些会与事实拉开差距。小说虚构的只是具体情节事件,而小说家心目中的时代则不是虚构的,至少反映的是小说家的历史认识。这句话适用于对“狸猫换太子”传说的分析。撇去表面荒唐无稽的浮沫,洞察到的将是一个时代历史的大真实。

此后的北宋与南宋,在非常时期,又有过多次皇太后或太皇太后的临朝。刘太后临朝时期,在士大夫规制下的种种言行,都成为了祖宗法,成为效法和遵守的规范。在那些时期的诏书中,我们常能看到“如章献太后故事”、“依章献明肃皇后故事”的字样。

真宗在位二十六年,刘太后临朝十二年,初期的士大夫政治既经历了正常时期,也经历了非正常时期。其间还伴随着党争的风起云涌,惊涛骇浪。这可以称得上是一种全经历,短短几十年的初期士大夫政治便把此后几百年的政治梗概全面演习了一遍。于是,宋代的真宗时代与后真宗时代,便成为此后历史的故事与先例。那一时代仅仅一两代士大夫的短期作为,引导了此后的长时段的历史走向。这一切,都是“狸猫换太子”传说背后所潜藏的真实。

[责任编辑范学辉]

作者简介:王瑞来,四川大学讲座教授、日本学习院大学东洋文化研究所研究员(日本东京)。