中国早期文献及考古材料中黄帝形象的研究

苏晓威

中国早期文献及考古材料中黄帝形象的研究

苏晓威

摘要:在中国早期文献及考古材料中,黄帝存在于世系、古帝和祭祀三个系统之中。世系系统中的黄帝应最早,然后由祖考之帝,转化为始祖之帝而存在,即传说之人王而存在,这反映了黄帝由宗统进入君统的过程,以及一个基于血缘关系存在的分封制,逐渐走向地缘关系的郡县制巨大变化的过程。祭祀系统中的黄帝形象与战国后期的阴阳五行学说结合紧密,同时在后世的发展过程中,又进入了一定的道教仪式,由此获得信仰的价值。相应地,道家类文献中不同主题的黄帝书呈现出来的黄帝形象的系统也不同。

关键词:黄帝书;黄帝;世系;古帝;祭祀

A Study of the Image of the Yellow Emperor in Early Chinese Literature and Archaeological Materials

Su Xiaowei

In early Chinese literature and archaeological materials, the Yellow Emperor exists in three systems of genealogy, ancient emperors, and sacrifice. The Yellow Emperor in genealogical system should be the earliest, and then transformed into the emperor as primogenitor, i.e. the legendary human king from an ancestral emperor, which reflected the process of the Yellow Emperor entering the imperial system from the genealogical system, and a tremendous change from the system of enfeoffment based on blood kinship gradually to the system of prefectures and counties based on geographical relationship. The image of the Yellow Emperor in sacrificial system was well-knit with the theory ofyin-yangand five elements in the late Warring States period, and entered certain Taoist rite in later development, thus gained the value of belief. Correspondingly, the books on tales of the Yellow Emperor with different themes in Taoist literature presented different systems of the image of the Yellow Emperor.

道家典籍中,有一类以黄帝故事为形式的书——黄帝书,“黄帝书和《老子》不同,它不是一种书,而是一类书。这类书的共同点是以黄帝故事为形式。如道家书《管子》、《庄子》、《鹖冠子》,法家书《商君书》、《申子》、《慎子》、《韩非子》,杂家书《尸子》、《吕氏春秋》,数术书《山海经》,方技书《黄帝内经》,兵书《孙子》、《尉缭子》,以及《左传》、《国语》、《大戴礼》、《礼记》,还有汉代纬书,它们都讲黄帝故事。这些故事不仅是众口相传的成说,还发展为书籍体裁的一种”*李零:《说“黄老”》,《李零自选集》,桂林:广西师范大学出版社,1998年,第278页。。在这点上,此类文献与其他道家典籍不同。同时在汉代,“黄老”屡屡并称,“黄”指黄帝,“老”指老子,它们的关系如何?为了有助于我们对黄帝书主题的认识,同时也为了廓清一直以来众所周知的“黄老”中的“黄”的模糊认识,我们在这里对早期文献和考古材料中的黄帝形象进行研究。

※感谢中国人民大学哲学院曹峰教授在本文写作过程中给予的宝贵意见以及文献上的帮助。

我们这里依据李零上述所言,从不同的材料分类入手,探讨世系、古帝及祭祀系统中的黄帝形象如何呈现。当然这三个系统只是一个大致的分法,它们彼此之间的界限并非截然不可逾越,只是侧重点不一样而已。

一、世系系统中的黄帝

铭文中的“陈侯”即齐威王婴齐,“孝侯桓公”就是他的父亲桓公午。他在世系的追溯上,一直追到黄帝。“陈(汉改为田)齐妫姓,为虞后,本来不在‘黄帝十二姓’(见《国语·晋语四》)之中,但铭文称黄帝为陈齐的‘高祖’,正合于《国语·鲁语上》‘有虞氏禘黄帝而祖颛顼’的禘祭系统”*李零:《考古发现与神话传说》,《李零自选集》,第72页。。所以这样做,自然与世系相合。但另一种目的,也可能如下所述,齐国“本是由太公望立国,为姜姓,炎帝之后。从春秋末到战国初,渐渐被从陈国来的田氏取代。齐威王时刚刚取代姜齐不久,因此,他之‘高祖黄帝’,标明世系,一方面当是为了与姜齐划清界限,另一方面可能也是为了与其他诸侯国认同,以论证其争霸斗争的合理性”*王博:《〈黄帝四经〉和〈管子〉四篇》,陈鼓应主编:《道家文化研究》第1辑,上海:上海古籍出版社,1992年,第211页。。因此,在世系上对祖先的追溯,由黄帝曾打败炎帝的传说,证明田齐代替姜齐的合法性。上海博物馆藏战国中期竹简《武王践祚》篇也提到了“黄帝”:“王问于师尚父曰:‘不知黄帝、颛顼、尧、舜之道在乎?意微丧不可得而睹乎?’”*陈佩芬整理:《武王践祚》,马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(七),上海:上海古籍出版社,2008年,释文见第151页。湖北江陵九店56号楚墓相宅类战国晚期竹简第7组亦提到了“黄帝”,如“东、北高,二方下,黄帝□宫,庶民居之”*湖北省文物考古研究所、北京大学中文系编:《九店楚简》,北京:中华书局,2000年,图版见第14页,释文见第51页,考释见第114页。。

差不多与出土材料同时,“黄帝”称谓在战国中期以后的相关文献记载中大量出现,且多是对黄帝世系的记载。《世本》之《帝系》篇、《纪》篇及《氏姓》篇对黄帝及子孙广有涉及。如“黄帝有熊氏娶于西陵氏之子,谓之累祖,产青阳及昌邑”,“黄帝生玄嚣,玄嚣生侨极,侨极生帝喾”,“黄帝生昌意,昌意生颛顼,颛顼生鲧,鲧取有辛氏,谓之女志,是生高密”。

以上记载以黄帝为中心,下分两个支系。玄嚣为一支,帝喾、尧由此出;昌意为一支,颛顼、舜由此出。“即串联周人之‘帝’和唐、舜(陈)、夏(杞)、商(宋)之‘帝’而构成(虞、夏出颛顼,唐、商出帝喾),我们可以称之为周系统的帝系,《国语·鲁语上》和《礼记·祭法》所说的禘祭系统(虞、夏出黄帝,商、周出帝喾)就是反映这种帝系”*李零:《考古发现与神话传说》,《李零自选集》,第71页。。

《国语·晋语四》也曾提到了黄帝世系问题:“凡黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓,姬、酉、祁、己、滕、箴、任、苟、僖、姞、儇、依是也。唯青阳与苍林氏同于黄帝,故皆为姬姓。”但统计以上《世本》及《大戴礼记》中的相关记载,黄帝之子没有《国语》所言那么多,显然是出于另外一个叙述系统,《国语》此点记载为司马迁《史记·五帝本纪》及王符《潜夫论·志氏姓》所继承,《汉书·古今人表》部分内容也与之相关。

另外,《山海经》也有相关论述,但它的记载在早期文献中不占主流。《山海经》之《大荒东经》载:“东海之渚中,有神,人面鸟身,珥两黄蛇,践两黄蛇,名曰禺。黄帝生禺,禺生禺京。禺京处北海,禺处东海,是惟海神。”《大荒西经》载:“有北狄之国,黄帝之孙曰始均,始均生北狄。”《大荒北经》载:“黄帝生苗龙,苗龙生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬。白犬有牝牡,是为犬戎。”《海内经》载:“黄帝妻雷祖,生昌意。昌意降处若水,生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、鳞身、渠股、豚止,取淖子曰阿女,生帝颛顼。”《海内经》载:“黄帝生骆明,骆明生白马,白马是为鲧。”与《世本》、《大戴礼记》中的记载相比,《山海经·海内经》所言“雷祖”即前所言的“嫘祖”,除此点记载与前面稍微相合之外,其他差别较大。作者似乎通过黄帝不同子孙的地域分布,说明黄帝对四方的统治。从这一点上讲,似乎强调地缘的管理,通过血缘的纽带来实现。

为什么在战国中期以后,有关黄帝世系的记载多了起来?李零认为:“春秋战国时期,血缘关系借地缘关系扩大,同时也被地缘关系稀释。世系越乱,人们对它的强调越厉害。”*李零:《说“黄老”》,《李零自选集》,第281页。而王明珂认为:“族谱或家谱,是一个血缘关系群体的‘历史’。以文字书写形式出现的‘文献系谱’,代表一‘族群’以此强有力宣告本群体的存在,并宣告其与中国整体社会的关系。此文献之保存与流传,使得此种宣告易为主体社会认知。”*王明珂:《论攀附:近代炎黄子孙国族建构的古代基础》,《中央研究院历史语言研究所集刊》(台北)第73本第3分,2002年,第610页。所以对世系的强调,恰恰说明了当时世系存在混乱,需要一个唤起族群认同感的形象,黄帝的出现不能不说是适应了这种需要。同时从前述《国语》相关记载来看,黄帝之子得姓者十四人。姓氏是基于血缘关系而形成的族群单位,姓形成的单位较大,氏较小。从商周的姓氏制度研究来看,“西周至春秋中期之前,庶民肯定没有姓与氏。这是周初赐姓命氏制度的实施所决定的。至于春秋中期以后,随着宗法等级制度的崩溃,贵族之姓氏流入民间,庶民阶层中也就逐渐拥有了姓氏,姓氏普及渐露端倪”*陈絜:《商周姓氏制度研究》,北京:商务印书馆,2007年,第428页。。从《世本》及《大戴礼记》只是单纯对黄帝世系描述,到《国语》黄帝之子得姓的描述,这期间似乎经过一个变化:从氏族部落到基于血缘关系而实行分封制管理国家模式的变化。

二、古帝系统中的黄帝

世系系统中的黄帝位置探讨,我们凭借的材料是先秦秦汉有关“世”的书。古帝系统中的黄帝形象探讨,问题比较复杂,我们凭借的材料多是除有关世系书之外的先秦文献,这是由我们所面临的论述对象的另一种存在环境所决定的。

就它们的出现背景来看,先秦诸子在文本叙述时,非常乐意称道上古的圣人,以及他们的统治如何如何,作为自己学说叙述的策略。儒家经典中被屡屡称道的尧、舜、禹、汤、文王,是他们建立道统的时候,极力向上追溯的几个圣人形象。如《尚书》中的《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》诸篇等,《论语》中的《尧曰》、《泰伯》诸篇,《孟子》中的《万章》、《尽心》诸篇,《荀子·成相》篇,均有相关论述。墨家也是如此,《墨子》中《所染》、《三辩》、《尚贤》、《天志中》、《天志下》、《明鬼》、《贵义》诸篇,也记载了相关内容。但与儒家不同,儒家赞美周,墨家赞美夏,但儒、墨两家都称颂尧、舜,《韩非子·显学》篇载“孔子墨子俱道尧、舜”。阴阳家之说则从黄帝开始,《史记·孟子荀卿列传》称邹衍“乃深观阴阳消息而作怪迂之变,终始大圣之篇十余万言。其语闳大不经,必先验小物,推而大之,至于无垠。先序今以上至黄帝,学者所共术”。这里阴阳家谈天论地,托之黄帝。以上皆可见诸子论述时,习惯托之于上古之帝的叙述传统。蒙文通曾这样评价北方的法家(他没有直言法家,但举的例子是法家类文献,以下言及道家、儒家时,也是如此),“言其上世之王,皆勤于功利者也”,南方的道家“言其上世王者,皆慌忽而诞者也”,东方的儒家“言其上世王者,皆仁智而信者也”*蒙文通:《古史甄微》,成都:巴蜀书社,1999年,第22页。。所以诸子道及上古之王的具体特点,有自己的立说意图在其中。刘起在顾颉刚对上古帝王名号怀疑基础上,认为这些帝王名号,是诸子在战国后期进行加工编成的古史传说的基础上形成的*刘起:《我国古史传说时期综考》,《古史续辨》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第2324页。。

由于古代的姓氏多与国名或封地有关,这些与黄帝并列的很多古帝,如果他们确实在历史上存在的话,他们的名称可能与古国或者部族名称有一定的联系,但限于种种条件,这些名称多大程度上反映了前述判断,我们无法确切知晓。如《庄子》就有很多古帝名,《人间世》篇载:“是万物之化也,禹、舜之所纽也。伏戏、几遽之所行终,而况散焉者乎?”《胠箧》篇载:“子独不知至德之世乎?昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陆氏、骊畜氏、轩辕氏、赫胥氏、尊卢氏、祝融氏、伏戏氏、神农氏,当是时也,民结绳而用之。……若此之时,则至治已。”此外《大宗师》篇中提到豨韦氏、伏戏氏、黄帝、颛顼等,《应帝王》篇有泰氏,《马蹄》篇有赫胥氏,《天运》、《山木》篇有焱氏,《缮性》篇有燧人氏、伏羲、神农、黄帝、唐、虞,《知北游》篇有狶韦氏,《天地》、《应帝王》篇有浑沌氏,《外物》篇有狶韦氏,《盗跖》篇有有巢氏,《则阳》篇有冉相氏、容成氏。其他书中也有记载,如《管子·揆度》,《六韬》之《大明》、《兴王》,《易传·系辞》,《荀子》之《正论》、《成相》,《韩非子·五蠹》,《吕氏春秋·古乐》,《逸周书·史记解》,《汉书·古今人表》诸篇都有一定的记载,关于他们的具体名称,也都有程度不一地重复,这也说明关于他们的记载有一定的传统。

另外,出土文献中也提到了一些古帝的名字,《上海博物馆藏战国楚竹书》第2册中有《容成氏》篇,李零认为“此篇是讲上古帝王传说。……第一部分是讲容成氏等最古的帝王(估计约为二十一人)”*李零整理:《容成氏·说明》,马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书》(二),上海:上海古籍出版社,2002年,第249页。。这些古帝王出现背景,估计也与战国中后期,诸子以古帝立说、寄托深意的大背景有关。关于它的学派归属问题,目前学界对此尚无一致意见。李学勤认为“《容成氏》讲古代的禅让和古史传说,可能与战国时期纵横家的宣传有关”*李学勤、刘国忠:《简帛书籍的发现及其意义》,李学勤:《中国古代文明研究》,上海:华东师范大学出版社,2005年,第307页。。郭永秉认为“它并不强调各古帝王之间、古帝王和尧舜之间、古帝王和三代先祖之间的世代关系。这跟《帝系》各族统出一源的帝王系统的性质是很不一样的”*郭永秉:《帝系新研——楚地出土战国文献中的传说时代古帝王系统研究》,北京:北京大学出版社,2008年,第221页。。另外,曹峰指出上海博物馆藏战国竹简《三德》篇中的“皇后”也是黄帝*曹峰:《〈三德〉所见“皇后”为“黄帝”考》,《齐鲁学刊》2008年第5期。,所言颇有道理。黄帝在这些出土文献中似乎也是以古帝的形象存在。

从上面的叙述来看,由于诸子在叙述过程中,出于论说的需要,或夸大其词,或厚诬其事,使得古帝系统中的黄帝的记载,比较混乱。这样一来,就决定了古帝系统中黄帝的存在特点:对黄帝的描述,没有进行线性的排列,所以较难看出他们之间的先后关系。这一点,也正如其他学者指出的那样:“古代所传古帝名号是很多的,大都平列地提出,除偶区别时间先后外,并没有区别其高下主次,大家在传说中都是平起平坐一样身份的古帝王。”*刘起:《几次组合纷纭错杂的“三皇五帝”》,《古史续辨》,第94页。正因为如此,在笔者看来,所谓的古帝系统不宜作信史来看,但探索诸子背后立说的深意,通过他们对古帝认识上的差异性,了解他们的思想态度,还是一个不错的研究出发点。

就黄帝的四相、四辅、四史而言,一般将其与黄帝四面、四目联系起来。黄帝四面指黄帝四臣,并象征四方四时。如孔子将“黄帝四面”解释为“黄帝取合己者四人使治四方,不谋而亲,不约而成,大有成功,此之谓四面”*李昉等编:《太平御览》卷七十九《皇王部四》引《尸子》,北京:中华书局,1960年影印本,第369页下栏。,《太平御览》这样记载“黄帝四目”:“力牧、常先、大鸿、神农、皇直、封钜、大镇、大山稽、鬼臾区、封胡、孔甲等,或以为师,或以为将,分掌四方,各如己亲,故号曰黄帝四目。”*李昉等编:《太平御览》卷七十九《皇王部四》引《帝王世纪》,第367页上栏。这个解释相当模糊,黄帝使以为师、以为将的诸人分掌四方,这样的人为“黄帝四目”。李学勤认为“实则‘四面’就是辅佐黄帝的四臣,象天地之有四时,《鹖冠子·道瑞》的阐释是正确的。汉朝已经不太流行四面的故事了”*李学勤:《〈鹖冠子〉与两种帛书》,《简帛佚籍与学术史》,南昌:江西教育出版社,2001年,第93页。,这个说法与孔子所言一致,但据马王堆帛书《十大经·立命》记载,黄帝四面另有他意,“昔者黄宗质始好信,作自为象,方四面,傅一心,四达自中,前参后参,践立(位)履参,是以能为天下宗”*陈鼓应:《黄帝四经今注今译》,北京:商务印书馆,2007年,第426页。。这一记述很有意思,指的是黄帝像有四面,与古罗马神话中的Janus神有点相似*在罗马神话中Janus(汉译作“杰纳斯”或“雅努斯”)是天门神,早晨打开天门,让阳光普照人间,晚上又把天门关上,使黑暗降临大地。他的头部前后各有一副面孔,同时看着两个不同方向,一副看着过去,一副看着未来,因此也称两面神,或被尊称为时间之神。罗马有好几座Janus神庙。Janus司所有的出入门户,因此罗马人在战时永远将杰纳斯神殿的门敞开着,以便军人在败阵时躲入殿内以求庇护,或是在战胜时凯旋入殿。早期的Janus神像的两副面孔都有胡子,后来没有胡子,但是一副面孔年轻,另一副面孔年老。Janus的右手指上刻有数字CCC(300),左手指上刻着数字LXV(65),合在一起恰是一年的天数。从纪元前1世纪起,罗马人把祭祀Janus的节日和新年结合在一起。罗马的执政官也在元旦这一天就职,并向Janus献祭,祈求国家的安宁。为了纪念Janus,罗马人把正月称为Januarius(mensis),意为“Janus之月”,英文借用了该词,先作Januarie,后作January。参见Tore Janson, A Natural History of Latin, Translated and adapted into English by Merethe Damsgård Sørensen and Nigel Vicent (Oxford: Oxford University Press,2004, 42).杰纳斯的“两面”,主要是与时间特性有关,用来作为1月份,只是标明他的“两面”所司,一个与新年开始的第一月有关系,一个与旧年结束的最后一月有关系而已。黄帝的四面,则与空间方位有关,也与古人对圣人的要求有关系。。据此笔者认为,黄帝的所谓四相、四辅、四史官,很可能是配合“黄帝四面”的故事而设。“四面”与古代对圣人的要求标准有关,“圣人的一个特点就是无所不知、无所不晓”*李零:《去圣乃得真孔子:〈论语〉纵横读》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第115页。。古文字中,“圣”字本义与聪、听有关,“黄帝四面”这样才能耳听八方,眼观六路,如《老子》所言“不出户,知天下;不窥牖,见天道”。在这种情况下,自然需要配备一定的人员,供其使用。黄帝垂拱而治,无为于天下,其实就是靠这些臣子们的辛勤劳动。黄帝四史的讨论相对简单一些,晋王嘉《拾遗记》卷一载:“(黄帝)置四史以主图籍,使九行之士以统万国。”*王嘉:《拾遗记》,程荣校辑:《汉魏丛书》,长春:吉林大学出版社,1992年影印本,第709页上栏、中栏。宋王应麟《小学绀珠》卷五载:“黄帝四史官:沮诵、仓颉、隶首、孔甲。”*王应麟:《小学绀珠》,《丛书集成初编》第177册,上海:商务印书馆,1935年,第178页。其实,在笔者看来,所谓四相、四辅、四史具体是谁并不重要,关键是黄帝作为无为而治的圣人,关于他的辅臣有这样的记载,其背后蕴藏着怎样的意义。

另外,在早期文献的记载中,黄帝也有不少老师。如《吕氏春秋·尊师》载:“神农师悉诸,黄帝师大挠,帝颛顼师伯夷父。”《新序·杂事》载:“子夏曰:臣闻黄帝学乎大填,颛顼学乎禄图,帝喾学乎赤松子。”《汉书·古今人表》“黄帝师”条有“封钜、大填、大山稽”。《潜夫论·赞学》载:“故志曰:黄帝师风后,颛顼师老彭,帝喾师祝融。”清华大学藏战国竹简《良臣》中提到黄帝之师为女和、人、保侗*清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编:《清华大学藏战国竹简》(三)下册,上海:中西书局,2012年,第157页。,其师名称在传世文献中极为罕见。以上关于黄帝师的记载,甚为驳杂,也正由于黄帝师的相关记载多为古史传说,有着由多人多次异时构建的特点,所以使得古人对此没有统一的意见。

以上黄帝的臣与师并没有特别的界限,他们皆是某一知识领域的专家。黄帝与他们也不严守君臣伦理之大防,他们一问一答,一唱一和。相应地,黄帝与他们的问答,也就成了一种理论或知识系统的传授方式。同时,这种叙述模式,也展示了一种政治理想状态中的君臣关系。

综览古帝系统中的黄帝形象,应当是后人依托其与有关大臣的关系模式,讲述其政治理想和技术发明故事过程中的呈现,这也是黄帝的君统形象,反映了他在建立国家雏形方面的努力。从古史传说的角度而言,似乎指氏族制度解体到国家出现这一社会阶段,后人对他的想象,不无合理成分。

三、祭祀系统中的黄帝

青、赤、白、黑、黄五色帝,在《吕氏春秋》中已经出现。《吕氏春秋》“十二纪”记载了完整的五行配数配物系统,后来两汉诸多纬书也继承了这一系统,其五色天帝之名,一般为苍帝灵威仰、赤帝赤熛怒、黄帝含枢纽、白帝白招矩、黑帝汁光纪,并且常常把五色天帝配合五方、五行、五星等。这种思想亦为《史记·封禅书》继承,它记载了秦汉的建畤情况:秦襄公作西畤(白帝),秦文公作鄜畤(白帝),秦宣公作密畤(青帝),秦灵公作吴阳上畤(黄帝)、下畤(炎帝),秦献公作畦畤(白帝)*田天认为:“《史记》对秦诸畤祭祀的记载存在很多疑问。秦诸畤是举行郊祭、祭祀上帝的场所,性质为秦国最高的国家祭祀。秦诸畤并非成体系的五色帝祭祀场所,或曰,秦国恐并无体系化的五色帝祭祀。”参见田天:《秦汉国家祭祀格局变迁研究——以〈史记·封禅书〉、〈汉书·郊祀志〉为中心》,北京大学城市与环境学院博士学位论文,2011年,第24页。。汉兴,作北畤(黑帝)。高祖二年(公元前205年),以黄帝、赤帝、青帝、白帝和黑帝为五帝,合祭黄帝于其中。文帝时期,方士赵人新垣平以望气见上,鼓动文帝“作渭阳五帝庙,同宇,帝一殿,面各五门,各如其帝色。祠所用及仪亦如雍五畤。……文帝出长门,若见五人于道北,遂因其直北立五帝坛,祠以五牢具”(《史记·封禅书》)。这样我们可以看到,文帝郊祭五帝、两次新立五帝坛庙、议巡狩封禅事、改元,通过这些祭祀上的改革,汉文帝为汉武帝宗教上的统一,奠定了基础。

到了东汉时期,由于受道教影响,作为符劾厌胜之具的镇墓石、镇墓劵、镇墓瓶、镇墓石人等,开始在墓中出现。上面刻绘着长篇文字或符箓,以求为死者除灾辟邪,免受鬼魅侵扰。这就是所谓的镇墓文*“镇墓文”其实是一个笼统的称呼,也有人称这类带“解注”或“注”字的器文为“解注文”,称书写“解注文”的器皿为“解注器”。“所谓的‘解注器’,就是按照道教的注鬼学说理论进行解除注鬼术所用的器物。将道书文献记载‘注’和‘解注’的意义和东汉墓葬出土的‘镇墓文’内容特点相比较,无论是否出现‘注’字,也都属于解注文的性质,凡是带有这种‘镇墓文’的器物,都应叫作解注器”。张勋燎、白彬:《中国道教考古》第1册,北京:线装书局,2006年,第4页。。考古发现的东汉镇墓文中,时不时地提到“黄神使者”、“黄帝”等称号。如1999年8月出土于咸阳市教育学院东汉2号墓中的东汉明帝永平三年(60)陶瓶,上面的朱书镇墓文是迄今为止所知有纪年的镇墓文中时代最早的一件。部分文字如下:“永平初三年十[月]九日丙申,黄神使者□(为)地置根,为人立先,除央(殃)去咎,利后子孙。”*咸阳市文物考古研究所:《咸阳教育学院汉墓清理简报》,《文物考古论集——咸阳文物考古研究所成立十周年纪念》,西安:三秦出版社,2006年,图6。又,1974年发现于洛阳的元嘉二年(152)许苏氏镇墓文,文字节录如下:“黄帝与河南缑氏□□中华里许阿□□刑宪女合会神药。”*刘昭瑞编:《汉魏石刻文字系年》,台湾:新文丰出版公司,2001年,第186页。又,1953年发现于洛阳烧沟汉墓群第1037号墓的建宁三年(170)赵氏镇墓文,文字多剥落,节录如下:“建宁三年九月□日,黄帝青乌□□曾孙赵□□□造新冢。”*洛阳地区考古发掘队:《洛阳烧沟汉墓》,北京:科学出版社,1959年,第154页。吴荣曾最早提出“黄神”即“黄帝”之说*吴荣曾:《镇墓文中所见到的东汉道巫关系》,《文物》1981年第3期。,从辞例上讲,黄神与黄帝应是同一人。另外,古代印章中,也有不少有关于此的内容,也可证明以上数者之间的关系。清陈介祺《十钟山房印举》卷二《官印二十》著录“黄神越章”印二、“黄神越章天帝之印”二*陈介祺:《十钟山房印举》卷二《官印二十》,《十钟山房印举》,北京:中国书店,1985年,第63页。。1996年,江苏江宁县湖熟镇经济开发区95JH120号竖穴土坑“东汉早期墓”出土传带式木印一枚,两面皆有阴刻印文,其中一面刻有“黄帝神印”四字*邵磊、周维林:《江苏江宁出土三枚古印》,《文物》2001年第7期。。另外,中国古称乐浪、今属朝鲜半岛的地方出土封泥“天帝黄神印”,据云为新莽时期的玺印*饶宗颐:《中国宗教思想史新页》,北京:北京大学出版社,2000年,第59页。。从以上这些可以看出,“黄神”应该为“黄帝神”的简称。从“天帝黄神印”来看,“黄帝”、“黄神”也就是“天帝”。为什么由黄帝扮演除灾辟邪的形象?笔者以为这主要还是与数术传统中的黄帝形象有关,只是这里的黄帝形象是神灵形象。

除此之外,明确地把黄帝由国家祭祀对象变为民间祭祀对象而记载的文献,大致也是东汉这个时期,《后汉书》卷四十二《楚王英列传》载:“英少时好游侠,交通宾客,晚节更喜黄老,学为浮屠斋戒祭祀。八年,诏令天下死罪皆入缣赎。英遣郎中令奉黄缣白纨三十匹诣国相曰:‘托在蕃辅,过恶累积,欢喜大恩,奉送缣帛,以赎愆罪。’国相以闻,诏报曰:‘楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓,何嫌何疑,当有悔吝?其还赎,以助伊蒲塞桑门之盛馔。’因以班示诸国中傅。”这里所谓的“仁祠”,无疑是祠堂或寺庙一类的祭祀性建筑,也肯定会放佛像之类的崇拜偶像。只是限于具体的记载,我们不是很清楚祭祀的仪式如何,但我们可以看出当时东汉上层社会中,黄帝在其时黄老学说盛行风尚中的地位,并且借佛教刚传入中国的东风,把佛陀与黄帝、老子一起祭祀,同时,当时的统治者对楚王英的这种做法,也是大力赞扬和支持。

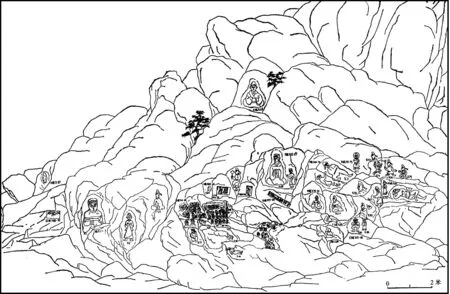

所谓的祭祀系统中的黄帝形象,在目前的考古遗迹上,也有保留。江苏省连云港市孔望山摩崖造像群自20世纪80年代初被确认为东汉晚期的佛、道教造像群以来*连云港市博物馆:《连云港市孔望山摩崖造像调查报告》,《文物》1981年第7期。,引起了宗教界、艺术界和考古学界的广泛注意。它的摩崖造像群实测图如下:

图1 连云港孔望山摩崖造像实测图

据此图标示,共有105躯人物图像,其中最重要的非佛教人物图像有3躯。这3躯图像中,其中位于摩崖造像群间最高位置的一躯造像(即6组X68),像高1.14米,为正面拱手坐像,其下部突出的平台上都刻有圆形的灯碗和线刻的莲花座,这一点说明他是孔望山摩崖造像群中最重要的人物像,也是最重要的祭祀对象。就其形象性质而言,它“虽然是一尊与佛教没有任何关系图像,但因其被配置在孔望山摩崖造像群的最高处,说明其身份比老子更高。而在道教信仰中,比老子地位更高的人物只有黄帝一人。因此,6组X68肯定是黄帝的图像”*信立祥:《孔望山摩崖造像中道教人物考》,《中国历史博物馆馆刊》1997年第2期。。

从上面的论述来看,在中国宗教祭祀传统中,本来具有始祖性质的黄帝,天然就有被祭祀的优势,然后这种优势在先秦秦汉的知识背景(如阴阳五行学说)的烘托下,泛化到其他领域,又变成具有一定神性的形象。后又凭借一定的宗教仪式,这种形象又得到了加强。

四、小结

就这三个系统中黄帝形象而言,其内涵的丰富是一个渐变的过程,此点或许正如顾颉刚所言:“所以如果我们研究黄帝,切勿以为所研究的是夏以前的史,而应当看作战国、秦、汉史,因为他的传说只是战国、秦、汉间的思想学术的反映,只是表现了战国、秦、汉间的文化。”*顾颉刚:《秦汉的方士与儒生》,上海:上海古籍出版社,2005年,第26页。因此,黄帝形象可以说是越早越单一,越到晚期,形象越饱满。即世系系统的黄帝应最早,作为神灵形象而进入祭祀系统中的黄帝应较晚,但其形象内涵也最丰富。

就道家类文献中黄帝书与黄帝形象的关系而言,黄帝书的分布范围主要集中于数术方技类文献中,“其中数术偏于天道阴阳,方技偏于医药养生,各为阴阳家和道家所本,是它们的知识背景。阴阳家和道家之‘黄’与数术方技之‘黄’在内容上也是互为表里”*李零:《说“黄老”》,《李零自选集》,第280页。。后世黄帝书的技术发明与政治理想两大主题是依托于黄帝的数术方技类实用书的进一步细化,尤其是技术发明的主题更是如此。技术发明多与古帝系统、祭祀系统有关,古帝系统中的黄帝之所以有那么多的发明故事,与古人对帝王圣人的期待有很大关系。政治理想则是围绕世系系统与古帝系统中黄帝世系及其群臣事迹的反映。

当然上述这个说法也不绝对,托之于黄帝,与古人著书立说的习惯不无关系。《淮南子·修务》载:“世俗之人,多尊古而贱今,故为道者必托之于神农、黄帝而后能入说。”我们还要考虑到先秦学术不同派别的潜在对话背景,在战国早中期,儒家和墨家初具思想流派的雏形。两家都喜欢抬出古人,以此建立起自己心中的“乌托邦”。道家的发展在其后,抬出了比儒家、墨家所推崇的尧、舜更古的古人——黄帝,作为树立自己学说认同感的符号。这个特点在先秦道家类的文献中,表现非常明显。如《庄子》中的“寓言”、“重言”的叙述模式,也是这种类型。本无其事,甚至本无其人,悠谬之事,一一著于笔端,娓娓道来。如何看待这种现象?蒙文通认为“惟晚周之学重于议政,多与君权不相容,而依托之书遂猥起战国之季。始之为托古以立言,名《太公》、《伊尹》之类是也;继之为依古以傅议,则孔氏六经之事出焉。托古之事为伪书,依古之事多曲说”*蒙文通:《经学抉原》,上海:上海人民出版社,2006年,第206页。。此说可商。第一,如前所述,我们要看到先秦诸子著书立说时,依托不同类“古人”的背景差异;第二,早期文献书名往往与人名一致,不必求该人生活时代与书籍撰著者所处时代的一致;第三,在班固《汉书·艺文志》自注中,可以看到班固往往把事迹怪诞、言语浅薄斥为依托之书,这类书见于道家类和小说家类的书尤其多。我们要看到他这种做法的背后逻辑,叶岗认为刘向、班固等人认为史书唯有“直言”、“据行事”、“仍人道”、“论本事”,才能不“失其真”。这种对史书的态度,也无形中影响到对小说家著书“违实”、道家立说“依托”特点的评述*叶岗:《中国小说发生期现象的理论总结——〈汉书·艺文志〉中的小说标准与小说家》,《文艺研究》2005年第10期。,所以依托之书不必为伪书,依托于黄帝的书,我们亦如是观。

[责任编辑曹 峰李 梅]

作者简介:苏晓威,天津中医药大学语言文化学院讲师(天津 300073)。