融变重构,文化传承

——解读华北水利水电大学新校区图书馆广场设计

宋海静 (华北水利水电大学建筑学院,河南 郑州 450046)

融变重构,文化传承

——解读华北水利水电大学新校区图书馆广场设计

宋海静 (华北水利水电大学建筑学院,河南 郑州 450046)

文章以华北水利水电大学新校区图书馆广场设计为例,立足融变重构、文化传承的设计理念,通过广场形态、景观造型等要素,通过多层次、多样化的空间设计,为校园营造一个融集会、交流、学习、文化展示、休闲为一体的校园“客厅”。

图书馆广场;设计理念;校园客厅

0 前言

广场起源于古希腊城市,在那里是民主希腊城邦国家进行讨论集会的场所。后来在世界各地的城市中广泛的出现,被辅之以“城市客厅”的美誉,这无疑赋予了广场具了更多的意义,在物质功能范畴之外,我们更关注广场的精神与审美的价值和文化的意义。

校园作为城市的相对独立的一个单元,校园广场在整个校园的规划设计中成为必不可少的要素,如同城市的广场对于城市那么重要。图书馆往往是学校的象征,在校园诸多的广场中,图书馆广场的设计则是重中之重。本文以华北水利水电大学图书馆广场设计为例,介绍方案的设计构思和在总体布局中的运用,希望能为类似广场设计起到抛砖引玉的作用。

1 基地现状综述

华北水利水电大学新校区图书馆广场位于校园南门口北端(南门为正门),距离南门口约400m,是一个近似矩形的半开敞场地,地势较为平坦,东西长逾240m,南北长逾120m,现状基地内有原栽植乔木数棵,南侧临路有景石一座。

基地北面为正在建设的新图书馆,新建图书馆背面为校龙湾湖;南边到校园主干环路,再向南则为校前广场和校门口区,因此基地南侧显得很开阔,甚至有些空旷,但它的礼仪性不可小觑;基地西侧为已建成的并联式实验楼群,其背对场地,相对封闭和安静,与场地的对话性不强,如何利用该块区域也是设计中值得关注的;与西侧不同的是,基地东侧亦到主干环路为至,但东侧另与文科教学楼、文体会堂入口相对,显示了易于对话的态势;且每天有大量的师生穿梭于主教学楼和文科楼之间,使东侧区块具有了很好的流动性,未来将会是一个充满交流和活力的区块。

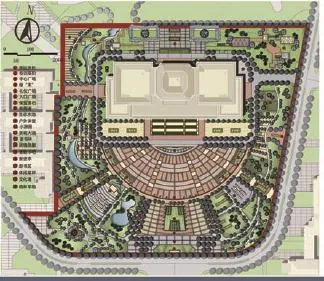

图1 基地用地范围图

2 功能定位

由以上综述可知,因所处的特殊位置,该图书馆广场应具礼仪性和功能性的叠加属性,校内使用和对外展示的双重作用,功能定位为一个集会、休闲、展示、学习、交流的校园公共活动空间。

3 设计理念

结合基地自身现状条件和场地功能定位,提出融变重构、文化传承的设计理念。设计中遵循融合与变化的哲思,将场所环境、复合功能、文化精神等进行有机重构,力图打造一个功能复合又能体现华水文化的公共空间和精神家园。

3.1 场地融与变

对于该场地,运用了多重圆弧和放射性道路相结合的形式,重构原有的空间形态和秩序,使场地中心地段有了独特韵律感和清晰的外在影像将周边的建筑、道路、树木等既有环境要素有机的包融入该场地中,浑然一体,实现场地内外的融合通达,协调有序。

3.2 功能融与变

作为一个广场,功能是使用的基础。一个未经精心设计的场地,它的功能使用可能是点状的、分散的、随机的、不规律的。该图书馆广场通过有意图的设计,将可能发生的交流、晨读、学习、集会、休憩、游玩、散步等功能进行整合重组,形成了动静分区又相互关联的多层次多样化的空间结构,使各种功能通过组织后的空间得到更好的发挥。

3.3 文化融与变

中国自古有“道器相容”的思想,那么广场中的“道”就可以理解为广场的文化属性。该广场将图书馆作为知识源泉的文化思想和华水的文化特色融入其中,通过放射性道路设计、源远流长水系设计、绿“耒”、校训草坪、水雕塑等手法塑造了和展示了华水形象,增加了该广场的识别性和独特性,是人们在这里的感受到的一花一草、一景一物都具有属于这个校园的风情。

4 规划布局

设计从广场整体的空间格局考虑,围绕中部核心集会广场和入口广场形成东西两片较完整绿地,与图书馆北侧的龙湾湖景观一起烘托图书馆,提高图书馆的环境品质。同时,引入水系,有北向南从图书馆西侧引龙湾湖水入广场,强化广场的生态功能,增强与原有校园景观的联系,丰富了广场的水景元素。图书馆东侧,通过多通道的设计,为与文科楼和文体会堂的互动提供条件。按广场的不同功能组成,将广场分为集会广场区、入口广场区、水系走廊区、文化休闲区和疏林草地区。

4.1 集会广场区

该区是位于图书馆的正前方,是广场的核心部分,具有统摄全局的作用。一般举行典礼、重大活动使用。该区以圆弧形式为母题,形成多重变化又井然有序的广场形态。局部采用不同宽度的放射道路加强与其余区块的联系,也更烘托其向心的特性。集会广场上安排了灯柱、校训草坪、喷泉水景和“书”的雕塑,进一步隐喻图书馆作为知识源泉的寓意。

4.2 入口广场区

该区位于集会广场区南,具有引导性和展示性的作用。延续弧线的形式,与其集会广场呼应,同时通过台阶和中心环路进行过渡,提示人们由此进入下一个——入口广场空间。这样的处理既丰富了空间层次,同时实现了空间的转换。入口广场区在保留原场地景石的基础上,结合草坪绿化扩大景石区,成为广场入口处一个醒目的标识。另从校徽中取“耒”形,在中轴线上转化为绿“耒”草坪,增添了该广场的华水属性。入口广场两侧列植高大乔木,为人行走、停留提供多种选择,力争让人感觉夏天不晒,冬天不阴。

图2 图书馆广场总平面图

4.3 水系走廊区

该区位于图书馆西侧,静而不幽。首先采用不规则浅水溪流的形式,消弱实验楼群山墙带来的压抑和单调,还串联图书馆西入口,方便从主教学区来的师生进入图书馆;同时临溪设置晨读林区、缓坡草坪中设置弯曲小径等,增加了该区生机,为林下静思读书、循溪漫步、放松心情、回归自然提供了必备场所。

4.4 疏林草地区

该区主要位于整个广场的东侧,与东文科楼群隔校园主路而望。每天大量的人流穿梭,开放性和充满活力使这里天然成为适合交流的场所。该区以疏林草地为主,草地上设置有多通道路径,沿路设置大量的座椅,使人可以最大程度的接近绿色。林下小广场都设置大量各形态木质座椅,方便一人、两人、多人等休息、交流、沟通,成为广场中最为活跃的区域。

4.5 文化休闲区

该区分布在入口广场的东、西两侧翼,主要包括西侧的户外讲堂和东侧的大型现代雕塑群。户外讲堂好比图书馆向外的延伸,这里可以举行一定规模的演讲、辩论、文化演出等活动,使人感觉仿佛回到了古希腊那个露天剧场的时代,思想和精神的境界卓然提升。讲堂座椅的设计结合地形形成一个繁体的“華”字,表达了华水人向古希腊先哲的模拜和致敬。大型现代雕塑群,意在做为一个文化展示的载体,将华水与水有关的发展历程和取得的成就通过浮雕的形式生动立体的展现出来,让师生更深入的了解学校,增加荣誉感,也让外部的人更容易认识学校,增添认同感。

5 总结

此次图书馆广场设计以融变重构的理念为指导,运用实用设计和美学设计的手段,力求创造一个具有大气开放的气度、整体统一形象、文化内涵丰富、空间层次多样、分区动静有别的校园“客厅”。其在功能上体现的合理性和多样化,在空间形态上的丰富性和秩序感,把华水文化浓缩其中,将空间赋予不同主题寓意,提升了校园的整体形象和文化品位。

综观整个图书馆广场的设计,以满足人的使用功能为基础,创新性的继承华水精神和文脉,同时又突出了其个性特点,为华水人提供了一个学习、交流、休闲、集会等为一体的环境场所,成为了大学对外交流、展示的一个窗口,也为大学城增添了一抹亮丽的风景。

[1]荆海英,王耀武.理想空间[M].上海:同济大学出版社,2009.

[2]钱玉斋,金俊.整合中创造和谐——解读青岛大学图书馆及校前区广场改扩建设计[J].现代城市研究,2007(1):84-88.

[3]欧阳家安,王光新,李静.以人为本,传承文脉——以安徽农业大学图书馆广场改造设计为例[J].园林规划与设计,2007(1):8-10.

[4]齐一聪,马冰洋,陆宙颖.大学校园广场的设计机理研究[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2014(1):24-28.

TU244.3

A

1007-7359(2016)06-0021-02

10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.06.007

宋海静(1982-),女,河南郑州人,毕业于西安建筑科技大学,硕士;讲师,主要从事城市规划方面的教学工作。