上让学生“动起来”的体育课

【关键词】肩肘倒立;教学设计;初中体育

【中图分类号】G633.95 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2016)33-0097-03

【作者简介】夏露,无锡市凤翔实验学校(江苏无锡,214000)教师,二级教师。

【教学理念】

我质疑这样的体育课堂——学生循规蹈矩,在教师的口令下东来西往,按部就班,看似井然有序,实则低效乏味。这种课堂无论教师的准备多么充分,语言多么精彩,学生多么配合,都是不成功的,要知道,学习不是被灌输、被指令,而应是被激发、被卷入,卷入一场在教师引导下由大脑和心灵共同参与的、生机勃勃的教学中,因此,课堂并不是教师的表演舞台,而应是学生的学习阵地。

体育课究其根本是让学生动起来,只有动起来才能唤醒学生的主体意识,这样学生才能有所学、有所得。

一、教学设计要从“基于教”转向“基于学”

在课堂中,教师是导演,要隐身在场边、幕后,担当引领、总结、评价的工作。学生是主演,充分表现,探究创造。我在进行教学设计时,摒弃了以往以教师指导、演示为主,学生重复练习为辅的枯燥的教学模式,而是采用了直观教学法、情境法、启发法等多种教法交叉的教学模式,教学内容由易到难,循序渐进,给学生提供一个体验成功、快乐展示自我的平台。学生则通过观察、思考,进行模仿自主练习与小组协作练习,个人及小组展示、比赛等方式,自主地动起来,达到巩固与提高技术动作的效果。

二、教学环境要自由平等

教学活动是师生共同参与的过程,是和谐互动的过程。在教学过程中,教师的每一个言行,每一个举动都会影响到学生的学习效果。因此,在教学过程中,体育教师要以热情饱满的态度,亲切但又精炼的话语,拉近与学生的距离,关注每一个学生,让学生有被重视的感觉,从而使学生“亲其师,信其道”,学习的积极性就会从内心深处激发出来,形成良好的学习氛围。当然,光有氛围还不够,如果课堂上总是教师下达命令,学生重复练习,学习的积极性自然也大大减退,所以,教师在课堂上的积极参与、身体力行,对学生而言是一种示范,更是一种促进。学生在这种平等自由的环境中,自然会把学习当作一件快乐的事情,有问题也会在教师的引领帮助下解决。

三、教学过程要让学生真正参与其中

体育教师要想方设法运用新颖有趣的组织方法,讲究教学艺术,让学生在欢乐、轻松的气氛中学习技术、锻炼身体。体育课上,我喜欢更多地将学习和训练的内容根据教学目标、学生能力编排成游戏或是竞赛,这样既可以培养学生的实践能力,又可以提高学生的身体运动技能。另外,在体育器材的选择上,我主张简单一些,每节课尽量只选择一种,避免学生手忙脚乱,应接不暇,但是要提高器材的使用率,想方设法做到“一物多用”,让体育器材趣味化、生活化。通过“一物多用”,培养学生的思考能力、选择能力、动手合作能力,同时进一步提高学生的身体素质,达到“小材大用”的目的。

随着科技发展和教学改革的不断深入,各种现代化教学手段被广泛运用在体育教学中,比如在“技巧:肩肘倒立”这节课中,我就利用音响等设备,在教学中根据不同的教学环节,选择播放一些学生喜欢的耳熟能详的音乐,动静结合、调节气氛,从而使教学过程更加丰富多彩,使学生在紧张的学习过程中体会不一样的放松与乐趣。

四、教学评价要以学生为主体

新课程提出,课堂评价的主体是学生。因此,我们应该以学生为主体,把评价的权利交给学生。在教学过程中,每一个环节,每一种练习都可以引导及帮助学生学会客观、公正地自评与互评,教会他们如何关注彼此的进步和多方面的发展潜能。在共同参与评价的过程中,学生相互取长补短,不断提高,既能让他们明确自己努力的程度,又能增强他们的自信心,激发他们学习的主动性和积极性,而这种主动性和积极性,也会因为科学的评价而延续下去,学生心中有目标,下一节课就会以更大的热情投入到学习当中,起到事半功倍的效果。

教学有法,但教无定法。只要我们树立以学生为主体的正确思想,精心设计教学内容,让学生在轻松愉悦、和谐互动的环境中动起来,重视学生的自主合作,充分发挥学生的优势和潜能,就能让学习成为一种乐趣,成为一种习惯,让学习在课堂上真正发生。

【教学设计】

一、学情分析

八年级的学生正处于青春发育期,肌肉、关节等弹性较好,牢固性、力量较差,同时,从身体素质及掌握运动技能的能力方面,学生之间存在较大的差异,所以教学上要有针对性,区别对待,提出不同要求,达到共同进步。

另外,这一年龄段的学生心理特点是兴趣极易转移,不宜长时间做单一动作,要注重教学内容的多样化,抓住学生的兴趣点,提高练习积极性和实效性。

二、教材简析

根据义务教育课程标准实验教科书《体育与健康》水平四(七~九年级)中“肩肘倒立”的教材内容进行分析,运动技术应该说并不简单,要让学生掌握较准确的技术、技能,不是件易事。肩肘倒立技术要领包括:直腿坐、倒体翻臀、压臂伸髋、夹肘稳定等四个主要步骤,以及后续连贯保护动作屈腿前滚起。其中“倒体翻臀”是整个技术动作中的首要环节,只有臀部翻起来,才能较好的完成伸髋、夹肘支撑等动作,为能把臀部有效地翻起来我是这样设计的:

1.从直腿坐开始做的倒体动作,要有一定速度,动作干脆利落。

2.压臂,不仅可以帮助翻臀动作的有效进行,也同样对下一个伸髋动作有良好效果,帮助练习者通过借助双臂直臂压住两侧地面或垫子,使身体在稳定中有效地做好翻臀竖背动作。

3.伸髋技术,倒翻臀竖背时,做伸髋动作,同时通过夹肘、并腿、绷脚、挺髋、展腹等动作,使之完成一个比较稳定的倒立姿势。

另外,根据本课运动强度不够的情况,利用现有的垫子和场地,在基本内容学习之后安排素质拓展“障碍迎面接力跑”作为辅助内容。

三、教学目标

1.认知目标。学生知道肩肘倒立的动作要领和它对身体的柔韧、力量与平衡发展的重要性。

2.技能目标。绝大多数学生能够在教师的指导和学生的帮助下完成连贯动作。

3.情感目标。在练习的过程中增强自尊和自信,培养学生用于克服困难、积极向上和团结协作的优良品质。

四、教学重、难点

重点:翻臀举腿。

难点:支撑稳定。

五、教学过程

(一)开始部分

1.基本常规并介绍本课的教学内容与目标。

2.准备活动。

(1)跑步与拼字游戏串联。

游戏规则:一路纵队围绕篮球场地边线按顺序慢跑,并在指定的位置领取小体操垫,双手持垫子两侧,前后保持一定的间距,伴着音乐跑步;同时要求注意力集中,当音乐暂停时听教师报字或图形,并及时到场地中间空白区域拼出相对应的字或图形(“中国我爱你”)。音乐响起继续围绕边线慢跑,依次序拼出所有字或图形。

(2)辅助性徒手操。

(设计意图:既能调动学生学习的兴趣,提高学习积极性,也能达到热身的效果。)

(二)基本部分

1.导入。

师:还记着老师说的本课的主要教学内容是什么吗?

引入主要内容,教师进行完整示范。

(设计意图:教师的语言导入、讲解及示范,使学生建立一个完整、正确的动作概念,明确学习目标。)

2.讲解示范完整动作。

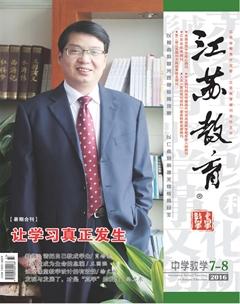

(1)动作要领:直腿坐开始,上体前倾,向后倒体、收腹举腿翻臀,两臂至体侧压垫。当举腿至脚尖于头上方时积极向上伸髋展体,同时两肘内夹两手撑于腰背两侧。(见图1)

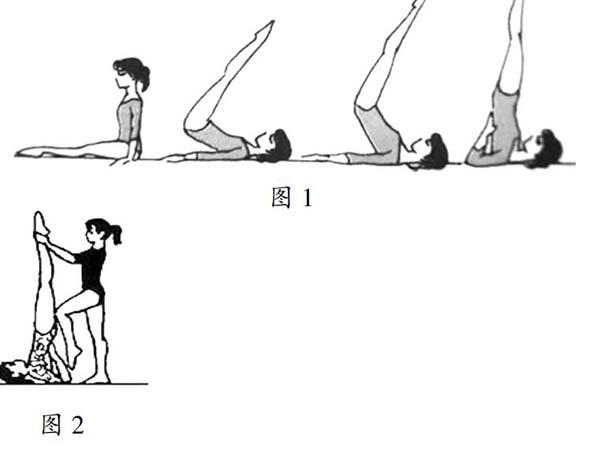

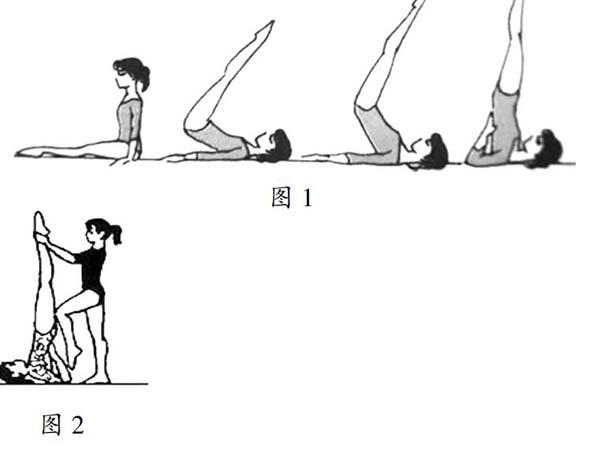

(2)保护与帮助:保帮者站在练习者的侧面,两手握其小腿踝部向上提拉。如倒立姿势不正确,身体不能充分伸展,可用膝盖顶其背部,使其充分伸直。(见图2)

3.动作分解。

(1)直腿坐,后倒举腿翻臀,脚尖点地,保持2~3秒。(见图3)

重点:体会直背压垫和翻臀时腹背的用力。

(2)在第(1)的基础上,两手撑于腰背两侧,两肘内夹保持稳定,屈腿上举,可做双腿骑自行车练习,来吸引学生的学习兴趣。(见图4)

重点:体会两肘内夹稳定支撑。

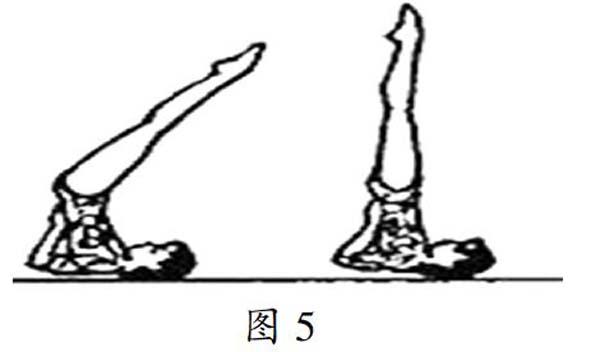

(3)在第(1)和(2)的基础上,直腿单腿依次或双腿直腿上举、伸髋,脚尖触碰标志物。(见图5)

重点:体会伸髋展体。

(4)完整动作。(见图6)

(设计意图:化难为简,提高学生练习的信心。)

4.动作纠错。

(1)立不住。纠正方法:原地站立,练习两手叉腰的方法,听口令向内夹肘;或练习屈腿的肩肘倒立,立稳后,再慢慢将腿伸直。

(2)立不直。纠正方法:立腰、挺髋、挺腹、伸腿、伸脚尖;二人一组,保护帮助者,两手提练习者踝关节向上,同时一膝抵住腰部;练习者做肩肘倒立时,用脚尖触及竖直放的小垫子上端。

5.教学展示。

学生正、误动作对比展示:让学生能更清晰地知道正确技术要领。

男、女动作对比展示:由于男女生存在力量与柔韧的差别,取长补短。

教师展示:加强学生对正确动作要领的理解与巩固。

集体展示:不再采用传统的集体展示的方式,而是通过报数、比赛的分小组形式,同样是人人参与展示,却让学生间有了比较与竞争意识,使得动作更加优美。

6.素质拓展。

进行障碍迎面接力跑。(音乐《相信自己》)

游戏规则:学生分四个小组按顺序对应各自组别的垫子,当教师发令声响,比赛开始,第一名学生要一次经过所有垫子,并在指定的垫子处完成相应的动作最后折返回与同伴击掌,第二位学生出发,直至本组所有同学完成才算结束,教师根据小组最后一位学生完成时间来确定名次。教师示范正确的动作和加强安全教育。

(三)结束部分

1.鸣哨,在指定的地点集合,小结学习内容掌握情况。

2.放松动作。(音乐《虫儿飞》)

教师自编动作,学生跟着音乐做模仿练习。

3.值日生归还器材。