高中生物实验课“同课异构”对不同层次学生的影响研究

周国倩++范曾丽++黎云祥+曾钰

摘 要 以高中生物必修实验“植物细胞的吸水和失水”为例,进行“同课异构”,设计3个不同的实验教学方案;并选取高一年级3个不同学习层次的班级作为教学对象,检测、分析教学前后学生的成绩差异。结果表明,不同实验方案适合不同学习层次的学生。

关键词 同课异构 实验课 生物实验教学

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

生物学实验既是学生获取和巩固生物学知识的重要途径,也是提高学生创新等能力的重要手段,因此生物实验教学是生物学教学的一个重要组成部分。但是,我国中学生物实验课堂普遍存在实验内容繁杂、教学课时不足、实验设备缺乏以及班级人数较多等诸多问题。其中,由于学生认知水平的差异和教师对实验教学研究的缺乏,导致“优生吃不饱,差生吃不了”的现象极为严重。鉴于此,教师可以采用“同课异构”的教学手段解决这一问题。同课异构,教师即针对相同的教学内容,采用不同的构思、不同的教学方法、不同的设计风格、不同的实施途径,达到同样的教学效果。教师将此方式运用到高中生物实验课堂,可以克服传统实验课缺乏针对性和趣味性的缺点,增强实验教学的有效性。

关于实验课同课异构的研究,迄今尚未见有研究报道。下面以高中生物必修实验“植物细胞的吸水和失水”为例,借鉴同课异构的教学方式,以课程标准为基础,设计3个难度梯度的实验方案,选取高一年级3个不同学习层次的班级作为教学对象,检测、分析教学前后学生的成绩差异,以期能为中学实验教学提供参考。

1 研究方法

1.1 设计方案

高中生物中的“植物细胞的吸水和失水”实验,能很好地培养学生的思维能力、分析综合能力和解决实际问题能力,是高中生物探究性实验的典范,具有一定的代表性。参照我国现行5个版本的高中生物学教材(浙江科学技术出版社、江苏教育出版社、人民教育出版社、河北少年儿童出版社、中国地图出版社),设计了3种实验方案(分别为方案1、方案2、方案3)。从实验方案1到方案3,设计要求程度依次为观察设计、设计探究、深入探究和设计,难度系数依次增大,对学生的探究思维和设计实验能力要求依次提高。

1.2 研究对象

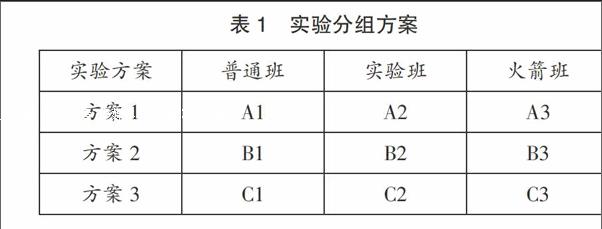

授课对象为四川省南充市高级中学(国家级重点中学)高一年级普通班、实验班和火箭班的学生。其中火箭班学生成绩最好,实验班次之,普通班再次。每个班选30名学生,随机分为10人一组,分别记做A、B、C三组,进行试验,其中A组操作实验方案1,B组操作方案2,C组操作方案3,具体安排见表1。

在实验前后,对学生进行测试。其中前测卷(共10分)9道题,包括主观题1道、客观题8道,后测卷(共10分)12道题,包括主观题1道、客观题11道(成绩=正确个数/总个数×10)。主观题调查学生对生物实验课的兴趣和态度,客观题测试学生对知识的掌握情况。共发放前、后测试卷各90份,合计180份;分别收回有效问卷84份、78份,合计162份,有效率为93.3%和86.1%。

1.3 数据分析

用SPSS19.0统计分析实验前后普通班、实验班和火箭班实施不同实验方案后的平均成绩及差异显著性。

2 结果与分析

2.1 普通班的实验教学效果分析

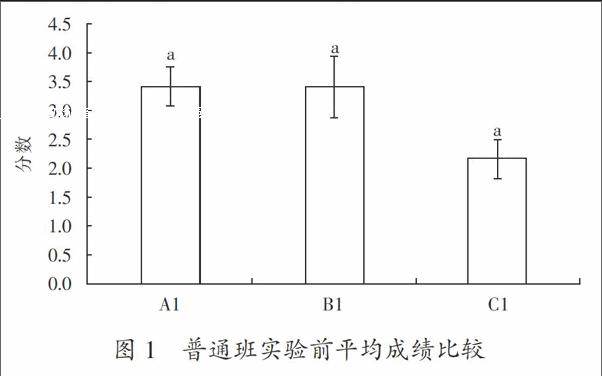

图1是利用SPSS One-way分析得出实验前普通班A1组的成绩为3.4±0.3,B1组的成绩为3.4±0.5,C1组的平均成绩为2.2±0.3。这三个组的平均成绩差异不显著(P=0.07,P>0.05)。

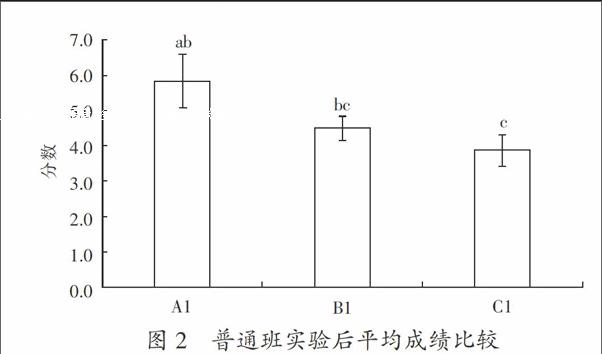

图2是利用SPSS One-way分析得出实验后普通班A1组的平均成绩为5.8±0.8,B1组为4.5±0.3,C1组为3.9±0.4。这三个组的平均成绩差异显著(P=0.04,P<0.05)。其中A1组与B1组差异不显著(P=0.08,P>0.05),B1组与C1组之间,差异不显著(P=0.40,P>0.05),但是A1组与C1组的平均成绩有显著差异(P=0.04,P<0.05)。

2.2 实验班的实验教学效果分析

图3是经过SPSS非参数检验K Independent Samples Tests检验所得,3个组的平均成绩差异不显著(P=0.69,P>0.05)。再通过2 Independent Samples Tests中的Mann-Whitney U分析得出A2组(5.9±0.9)与B2组(5.3±1.2)差异不显著(P=0.80,P>0.05),A2组与C2组(4.8±0.7)差异不显著(P=0.40,P>0.05),B2组和C2组的平均成绩差异不显著(P=0.69,P>0.05)。

图4是经过SPSS非参数检验K Independent Samples Tests检验所得,3个组的平均成绩差异显著(P=0.02,P<0.05)。再通过2 Independent Samples Tests中的Mann-Whitney U分析得出B2组(9.5±0.8)平均成绩显著高于A2组(6.9±0.2)(P=0.00,P<0.01)、C2组(8.6±0.3)(P=0.04,P<0.05),但是A2组和C2组的平均成绩没有差异(PP=0.20,P>0.05)。

2.3 火箭班的实验教学效果分析

图5是使用SPSS非参数检验K Independent Samples Tests检验得出的火箭班实验前平均成绩对比图,由图可知:3个组的平均成绩没有显著差异(P=0.08,P>0.05)。使用2 Independent Samples Tests中的Mann-Whitney U分析得出A3组(3.2±0.9)和B3(8.3±0.6)之间差异不显著(P=0.08,P>0.05),A3组和C3(8.8±0.2)差异不显著(P=0.13,P>0.05),B3和C3组平均差异不显著(P=0.96,P>0.05)。

图6是使用SPSS非参数检验K Independent Samples Tests检验得出的火箭班实验后平均成绩对比图,由图可见:三个组的平均成绩之间有明显差异(P=0.00,P<0.05)。通过Independent Samples Tests中的Mann-Whitney U分析得出C3组的平均成绩(9.6±0.2)明显高于A3组(8.5±0.4)(P=0.03,P<0.05)和B3组(6.8±0.2)(P=0.00,P<0.05),但是A3组和B3组之间没有显著差异(P=0.10,P>0.05)。

3 结论与建议

3.1 结论

普通班和实验班学生更适合做对思维能力要求低一些的实验(方案1、2),火箭班学生更适合做对思维要求高的实验(方案3)。也就是说,不同学习层次的学生适合做不同类型的实验。学生只有操作适合自己的实验,才能对该部分生物学知识掌握得更好,因此“同实验异构”在中学生物教学中具有重要实践价值,能让学生得到最佳的发展。

3.2 建议

首先,教师对学生要灵活分层。师资匮乏的学校可以采用2个班捆绑的分层方式,既解决了分层问题,又不必增加教师的数量;而对于师资充足且调配能力较强的一些教育集团则可以实施分层走班,也就是对原来的行政班分块捆绑,按实际情况分离出若干个A班,其余学生则仍然在自己的行政班教室上课。当然,这样的分配不是一成不变的,教师需要根据学生的表现进行调整。

其次,教师要设计多样实验方案。一个人的力量可能是有限的,要解决这一问题,教师可以相互交流、讨论,可以根据学生情况将同一实验设计出不同难度的实验教学方案。这样也能督促教师更好地钻研教材,准确地把握教学目标。

另外,教师不能为了单纯地追求“异”,而忽视“同”。同课异构中的“同”在于同样的内容、同样的教学目标,因此任何设计都不能偏离内容,偏离目标,更不能偏离学生的认知水平。

参考文献:

[1] 吴幸萍.高中生物实验教学存在的问题与对策[J].生命世界,2010(03):87-89.

[2] 陈明英.分清差异、因材施教——高中物理分层教学的尝试[J].剑南文学(经典教苑),2012(03):277.

[3] 卢方昕.在高中思想政治课堂教学转型中思考“同课异构”[J].思想政治课研究,2014(06):70-72.

[4] 上官光毅.开展“同课异构”,促进数学分层数学有效实施的研究[D].东北师范大学,2012:33.