生源地、家庭背景差异视域下高职学生教育管理探析

——基于常州高职教育园区的调查研究

许平友

生源地、家庭背景差异视域下高职学生教育管理探析

——基于常州高职教育园区的调查研究

许平友

摘要:不同地域、家庭背景的学生聚集在一起,因地区文化、家庭习惯差异在校园生活中相互碰撞,直接影响着大学生的思想行为。调查结果表明,高职学生在大学生活适应性、集体活动和人际关系方面的强弱跟家庭经济条件的好坏成正比,与生源地的城乡差别、经济条件、独生与否等因素也有一定关系。根据生源地、家庭背景对高职学生在校学习生活影响的调研结果,探索教育管理的新路径和方法,对教育管理者真正做到以人为本、因材施教有着重要意义。

关键词:高职院校;学生管理;生源地;家庭背景

2005年,国家教育部颁布了《普通高等学校管理规定》,进一步确认了以人为本、以学生为中心这一思路在高校学生管理工作中的核心地位,同时也给高校学生教育管理者提出了新的研究课题。近年来,关于高职学生管理“以人为本”教育理念实现路径和方法的理论研究和实践探索精彩纷呈,并且越来越细化,从根本上打破了传统的学生管理理念以及管理方法,不少新的理论和方法在高职院校得到了广泛推广和运用。但笔者在长期的学生教育管理中也发现,这些理论和实践的关注重点是大学校园内学生的成长和发展,理论和方法是好的,但在实践时因为对大学生入校之前的成长状态关注较少,导致学生不能内化于心,经常会出现形式化现象,教育实效和长效不佳。

近些年,随着办学规模的不断扩大,在高考生数量持续减少的大形势下,广大高职院校招生不断从省内扩展到了省外,生源遍及到全国各地。生源地、家庭文化经济状况作为大学生最重要、最直接的成长背景,无疑对大学生性格、思想、行为的形成起着重要的作用。不同地域、家庭背景的学生聚集在一起,因地区文化、家庭习惯差异在校园生活中相互碰撞,直接或间接地影响着大学生的思想行为。因此,深入了解高职院校学生生源地及家庭背景状况,加强其对高职学生在校学习生活影响的研究,分析其个体和群体特征,并在教育管理中加以有效运用,对于落实以人为本、因材施教,增强教育实效和长效有着重要的实践意义。

一、高职院校学生生源地、家庭背景状况及其影响

为真实把握高职院校学生生源地及家庭背景状况,切实了解其对高职学生成长及在校学习生活的影响,课题组充分利用常州科教城——国家首批“高职教育改革发展综合试验区”的有利资源环境,精心设计调查问卷,通过抽样问卷调查和个别谈话等方式,在园区五所高职院校内开展了高职生成长背景调研,保证了研究内容的科学性和有效性。高职一般三年制,实行工学结合的人才培养模式,锻炼学生的动手操作能力,大三学生多已经开始进企业顶岗实习,因此,调查对象基本是大一和大二学生,出生年份集中在1992—1994年,是标准的90后一代。调研共发放问卷2000份,问卷涉及大学生基本情况、生源地情况、家庭情况和校园生活情况等内容,收回有效答卷1903份,回收率95.2%。

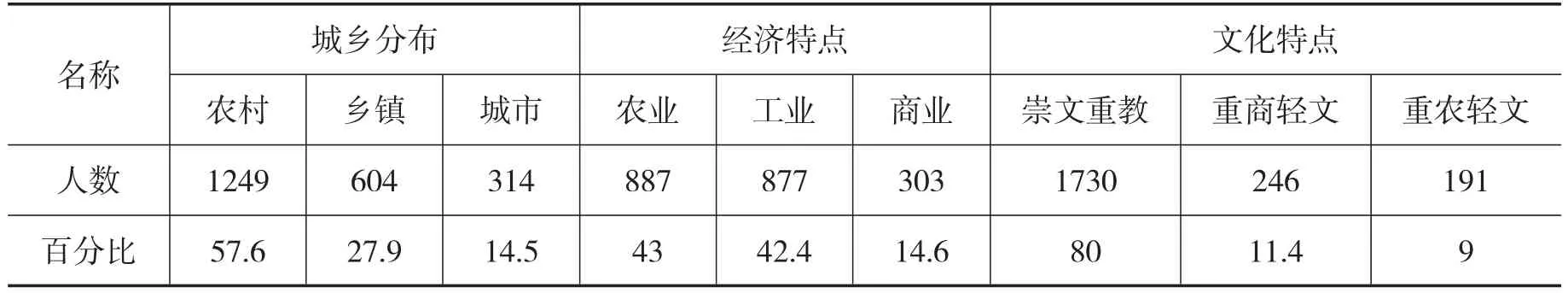

调查问卷中生源地状况包括籍贯、城乡分布、经济文化特点等内容。统计数据显示,江苏籍学生占抽样总数的90%,高职生源依然以院校所在省份(简称本省)为主,其他省份(简称外省)学生人数的多少与本省的远近成正比。生源主要来自乡村(占85.5%),地方经济以工农(占85.4%)为主,文化崇文重教(占80%)。具体数据详见表1。

表1生源地城乡、经济、文化状况

学生家庭背景状况包括家庭经济、人员结构、文化程度状况等内容。统计数据表明:作为90后一代,独生子女(占59.4%)已成为高职学生主体。学生家庭经济条件一般(占65.4%),家中陪伴亲人以父母(占58%)为主,家庭亲子关系民主,父母文化程度不高(父亲初高中比例89%,母亲68%),父亲的文化程度略高于母亲,主要靠务农和做工(82%以上)谋生。同时,家庭贫困的高职生比列达10.9%,而在高职生的成长过程中,主要由母(父)或祖辈照顾的比例均超过了10%,这说明在高职学生中,不到10个人里面就可能有一个人是留守儿童或来自单亲家庭或家境贫困,这对大学生教育管理者来说,在工作中需要引起特别关注。

调查数据表明,高职生认为家乡(生源地)对其成长影响最大的依次是为人处世(34.5%)、道德品质(34.2%)、性格(27.3%),91.8%的学生表示在同学交往中更倾向于老乡;而高职学生在大学生活适应性、集体活动和人际关系方面的强弱跟家庭经济条件的好坏成正比。这可能与高职院校一般都在城市有关,经济条件好的学生能很快适应城市的生活节奏,融入城市社会,经济不太好的学生往往因为这样那样的生活压力而适应困难。具体数据详见表2。

表2家庭背景、城乡差异对高职生在校生活影响

由上表可知,90%以上的高职生基本都能适应大学生活,但也有部分学生适应困难。一般情况下,主流群体总会在各种表现中优于非主流群体。高职主体生源来自农村,90后大学生主体是独生子女,教育对象特点与前些年已经发生了很大的不同。结合学生管理实践和部分学生谈话,笔者认为,高职教育管理者在工作中尤其要注意引导城市学生积极参与集体活动,增强其向心力;多关注乡镇学生在人际交往中潜在的心理问题,防范于未然;随着独生子女在大学生中比例的升高,非独生子女如何适应大学生活应该引起关注。

二、生源地、家庭背景差异在高职生教育管理中的运用

辩证法认为,事物的发展是由内外因共同作用形成的,内因是根本,外因是条件,外因通过内因起作用。就教育管理而言,学生是第一位的,是内因;教育者的教育管理是第二位的,是外因,教育者的各种教育方法和手段必须通过学生的接受、吸收才能达到预期的教育目的。对学生生源地、家庭背景的调查研究,帮助我们真实、准确地把握教育对象,抓住内因,从而使高职教育更符合学生的内在需求,真正做到以人为本、因材施教。在调查结果的基础上,笔者建议,针对学生生源地、家庭环境的不同,根据其不同的群体特征进行合理组合,通过建设宿舍新家庭、打造社交小团体,有效应对学习生活中的困难挫折,家校联动、强化弱势关怀,真正做到以人为本,分类育人、因材施教,切实增强高职院校学生管理实效性。

(一)“乡情”为纽,团结互助,共建宿舍新家庭

近年来,在高校宿舍中出现的各种恶性事件,使得宿舍在大学生成长中的影响越发引人关注。大学宿舍一住就是三四年,中途调换可操作性不强,也不鼓励,同一个宿舍的大学生在生活上交往极为频繁,在公共物品的使用、个人作息时间的安排、宿舍卫生和个人卫生等诸多方面,难免会产生或大或小的摩擦。有关问卷调查表明,67.5%的学生选择“文化背景”、68%的学生认为“价值观”对于宿舍人际关系的影响非常严重或比较严重,82.6%的学生选择因“生活、作息习惯”、47.8%的学生选择因“性格不和”与室友发生矛盾。[1]生活习惯和价值观念是一个人在长期的生活道路上潜移默化形成的,与其生源地、家庭背景有着密切的联系,具有较强的稳定性,通常很难改变,正所谓“江山易改,本性难移”。因此,在宿舍分配上,尽量将相近生源地或相似家庭背景的学生安排在一起,对于减少人际冲突、促进宿舍和谐、助推学生成长有着不容小视的作用。相似的地域环境和文化生活,使得同学之间易于产生信任,形成亲密的关系,一起生活能够减少很多生活习惯、价值观等方面产生的摩擦和冲突,也有利于学生获得对“过去我”的肯定,为“现在我”“将来我”的成长奠定良好的心理基础。

宿舍成员因为来自相近地域,虽然个性千差万别,但在新的环境中大家会本能地把关注点放在相同点上,对相同点的关注从客观上促使宿舍成员加深了对家乡文化特点的认识,也较容易对其反思进而形成理性的认知,不同点的和谐相处也启发着他们如何与不同文化背景同学交往。不同地域文化背景的学生没有了同住一室时因生活习俗、价值观念等不同产生的冲突和隔阂,更容易和谐交往、友好相处,从而锻炼自己的人际交往能力,提升综合素质。在这种多元文化氛围中,大学生做到了正确识别地域文化差异,进而取长补短。例如,南方学生可以学习北方文化质朴、粗犷的精神,培养健朗的精神气质;北方学生可以学习南方文化柔媚、清丽的精神,培养机敏的思维素质。在这种多元文化氛围中,大学生做到了正确识别地域文化差异,进而取长补短。

在陌生的大学校园里,区域相近或家庭背景相似的同学之间有着广泛而牢固的天然同盟基础。目前,为避免宿舍同学之间形成小团体、结帮成派,高校宿舍安排多以打乱地域的混搭为主。然而堵不如导,用宿舍这一相对正式的组织形式来规范宿舍同学这一非正式群体,既便于集中管理,也利于有效引导。由于宿舍成员的成长背景大致相似,所以在对各种事情的看法和处理上比较容易达成一致;因为共识多,在日常相处和共事中就会多一些理解和宽容,团结融洽的宿舍关系使大学生在学习生活中变得更为积极和主动。对于每个生活其中的人而言,宿舍不仅仅只是生活起居的地方,更是他们心灵温馨的小家。

苏霍姆林斯基说:“用环境、用学生自己创造的周围环境,用丰富集体精神生活的一切东西进行教育,这是教育过程中最微妙的领域之一。”[2]一个宿舍就是一个小环境,也是校园大环境中最主要的细胞。在平时的学习生活中,以宿舍为团队,组织开展内容丰富的其他活动,为不同区域文化背景的学生提供交流合作的平台,使高职生既有共性(相近区域室友)支持,又有异域(他宿舍同学)互补,在身体力行中感悟求同存异的重要性,快速适应大学生活。

(二)多元共存,导师助学,组建社交小团体

如果说宿舍是高职生大学生活的主要场地,班级则是他们学习的主阵地。相近区域宿舍虽然避免了成员因生活习惯等差异在朝夕相处中产生的矛盾和冲突,但相似的成长背景也容易使之在学习生活中遭遇相同的困惑和挫折,如不加以及时引导,不仅不利于班级的团结和谐,也不利于高职生的全面发展。将高校教育管理中的导师制这一外因和生源地、家庭背景等学生内部因素相结合,可以让导师制更好地促进学生全面发展,教学相长。

1.合理组合,打造学习小团队。在学生宿舍的基础上,班级中每个宿舍各抽出一名学生组成固定学习小团队,在课堂中坐固定的位置,共同完成老师布置的学习任务,由于宿舍内部成员都是相似的地域和家庭背景,不同宿舍的人员组合在一起形成的学习小组就变成了人为打造的多元文化交流平台。调查发现,高职院校以4或6人宿舍为主,每个班级可以组建4或6个学习小团队,团队人数可因班级宿舍个数的不同而变化。给每一个学习团队配备一位指导老师,导师可选聘有丰富的专业、职业、人生经验等各类人士担任,能够对学生的道德品质、行为习惯、学习方法、学习习惯等进行指导和帮助。导师还可利用团队成员不同生源地、家庭背景的特点,引导学生取长补短、求同存异、和谐相处,并通过完成共同的学习任务,指导学生有意识地培养自己的团队意识和合作精神,通过故事、实例教导学生一些基本的人际交往知识。如乡村学生要学习城市学生敢于创新、善于表达的优点;城市学生也要学习农村孩子勤奋进取、独立自强的精神。

2.科学指导,建好社团交往平台。社团组织打破了院系、专业和年级、班的组织系统,团结兴趣爱好相近的同学,为各种不同层次、不同年龄、不同学科、不同专业的学生提供了平等接触的机会,是深受大学生喜欢的第二课堂,也是大学生在班级之外的社交平台。一般高职院校都有十几个甚至几十个学生社团,学生社团参与率高达80%以上。事实上,参加过社团活动的学生实际上是受到了一种“特色”教育,比如,学生们在开展业务(包括兴趣、技术等)培训和实践的过程中培养了一技之长,这是他们的市场竞争力的核心;在组织集体活动的过程中锻炼了组织管理能力、协调能力,培养了集体服务意识和团队协作精神,这是综合素质的表现;在团体成员的相互交流中得到启发,提高了思想境界和思维水平,这是学生们后续发展所必须。不过在大多数学生社团中,这种“特色”教育是在一种自发的、不知不觉的状态下完成的,将学生们对社团的自发组织变成学院的有意安排,引导“民间”的自我培养发展成为“校方”的特色教育,社团指导老师可谓肩负重任。因此,选聘一些有专长、热心青年成长、擅长做学生思想政治工作,有丰富组织管理能力的教师担任指导老师,社团导师对社团发展进行长期规划、在社团实践活动中引导社员凝练特色风格、指导学生开展创意活动,帮助处理社员活动时遇到的人际沟通、活动经费等问题,当好社员之间的联络员,成为社团的凝聚力,真正把社团打造成为大学生们人际交往锻炼、兴趣爱好培养、综合素质提升、个人能力展示的大舞台。

(三)家校联动,强化弱势关怀

著名教育家苏霍姆林斯基说过:“生活向学校提出的任务是如此的复杂,以致如果没有整个社会首先是家庭的高度的教育学素养,那么不管教师付出多大的努力,都收不到完满的效果。”[3]家庭是人的第一所学校,父母是孩子的第一任老师,家庭教育在人的成长过程中起着不可估量的作用。尤其是以独生子女居多90后大学生,绝大多数家长都十分重视对子女的教育培养。课题调查数据表明,53.4%的高职生父母经常询问学校的事情,42.6 %的家长偶尔谈论;43.5%的高职生希望父母经常关心自己的学习和生活,37.5%的高职生希望父母在重要时刻能为自己出谋划策。可见,90%以上的家长关心孩子在大学校园里的成长,80%以上的大学生希望得到父母的关心和帮助。因此,在高职生教育管理中,充分考虑家庭背景因素,将家庭教育主动纳入工作范围,使家长、家庭积极参与到大学生成长成才中来,家校联动,形成强大的教育合力,共同促进大学生的健康成长。在日常教育中,可以通过建立学生家庭信息数据库,做实家校联动的基础;利用发达的通讯、网络技术,通过电话、短信、网络搭建家校联动的信息化平台,畅通家校沟通渠道,家长不仅可以及时了解学校的工作、活动安排和正常运作,而且真实知晓了学生的在校表现和日常学习生活,便于充分发挥家长的管理作用。

目前,关于大学生弱势群体的教育研究主要侧重于从学校层面对其进行物质资助、心理疏导、人文关怀等。其实,弱势群体学生与其成长背景密切相关。俗话说,解铃还须系铃人,在弱势关怀工作上,家庭教育的介入使得学校层面的关怀和帮助真正走进学生心里,落在实处,而非浮在表面。因此,在家校联动中,教育者要特别注意与贫困生、特殊家庭学生(如单亲、留守等)保持相对密切的联系,形成家校教育合力,推动学生健康成长。如通过设置专门家校联系手册,及时记录弱势生在家及在校的各种情况,分析比较、跟踪教育,针对问题、寻找对策;定期与家长电话、短信交流,及时告知子女在校表现及学习情况,便于父母督促,同时家长也把子女在学习生活中遇到的困难反馈给学校,便于提供有针对性地帮助;重大节假日、寒暑假期间,视情形可进行家访,了解学生的生活、学习、思想上的动态,及时给予提醒和指导。

参考文献:

[1]问卷星.浙江大学学生寝室分配问题调查[EB/OL].[2015 - 11 - 5].http: //www.sojump.com/viewstat/2486862.aspx.

[2]苏霍姆林斯基.帕夫雷什中学[M].北京:教育科学出版社,1999.

[3]苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].北京:教育科学出版社,1984.

[[责任编辑李漪]]

基金项目:常州大学高等职业教育研究院课题“生源地、家庭背景差异视域下高职学生教育管理研究”(项目编号:CDGZ2012009);江苏省教育科学“十二五”规划课题“家庭背景差异视角下高职学生心理健康教育研究”(项目编号:D/2015/03/127)

作者简介:许平友,男,常州机电职业技术学院讲师,硕士,主要研究方向为大学生思想政治教育、心理健康教育。

中图分类号:G711

文献标识码:A

文章编号:1674-7747(2016)02-0044-05