长株潭城市群城镇建设用地集约利用评价

雷国强,邓楚雄,李迎春,刘利科

(1. 湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南 长沙 410081;2. 湖南外贸职业学院,湖南 长沙 410201)

长株潭城市群城镇建设用地集约利用评价

雷国强1,邓楚雄1,李迎春2,刘利科1

(1. 湖南师范大学资源与环境科学学院,湖南 长沙 410081;2. 湖南外贸职业学院,湖南 长沙 410201)

摘 要:随着长株潭城市群工业化、新型城镇化以及“两型社会”的构建,集约利用城镇建设用地已成为促进长株潭城市群城镇化进程的内在要求。经查阅相关文献,结合长株潭城市群相关实际构建评价指标体系,引入相关数学模型,最终运用定性和定量的分析方法综合评价分析长株潭城市群城镇建设用地集约利用状况。

关键词:城镇建设用地;集约利用;长株潭城市群

长株潭城市群作为我国“两型社会”建设试验示范区、中部地区核心增长极、湖南新型工业化和城市化建设带动区,资源节约与经济、社会的可持续成为发展的主题[1-2]。集约利用土地,高效利用城镇建设用地,充分挖掘城市存量土地是缓解城镇土地供需矛盾的必然趋势,是推动经济社会转型的内在要求,是保障资源、环境和社会可持续发展的基本手段。因此,通过根据长株潭客观实际,取选相关指标,引用数学模型,建立科学的指标体系评价长株潭城市群城镇建设用地集约利用水平,分析城镇建设用地利用现状及预测未来发展趋势,对于促进长株潭城市群经济社会可持续发展和推动“两型社会”建设有着重要的理论和现实意义[3-4]。

1 区域概况与数据来源

长株潭城市群位于湖南省中东部,洞庭湖平原以南,北靠武汉城市圈,南接珠江三角洲城市群,区位优势明显,是湖南省经济发展的主要增长点。从2007年被国家批准为全国“两型社会”建设综合配套改革试验区以来,长株潭城市群经济社会快速发展,已成为湖南省经济发展与城市化建设的核心地区。长株潭城市群土地面积9.68万km2,占湖南省总面积的13.3%;2013年长株潭城市群生产总值10 539.2亿元,其中长沙、湘潭和株洲人均生产总值分别列居湖南省第1、2、3位。

研究数据主要来源于2004~2013年《湖南统计年鉴》。

2 评价指标体系构建

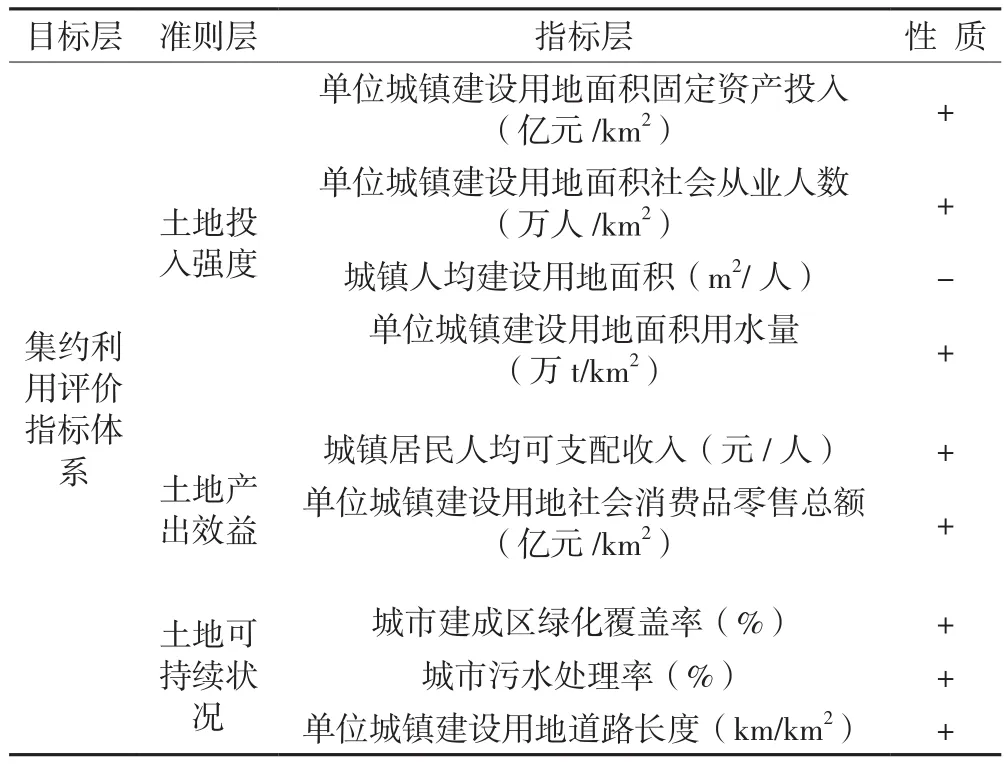

通过结合土地资源学、系统科学和环境科学等学科理论的基础知识,具体分析城镇建设用地集约利用的目标、标准和土地利用现状构建而成的城镇建设用地集约利用评价指标体系,是进行城镇建设用地集约利用评价的重要步骤和实际基础[5-6]。笔者遵循系统性、层次性、相对独立性和可操作性等原则,查阅相关文献,借鉴其他相关研究成果,根据长株潭城市群的城镇建设用地利用现状,结合土地投入强度、土地产出效益和土地可持续状况三个层次,选取包含 9 个具体反映城镇建设用地利用实际的评价指标,构建长株潭城市群城镇建设用地集约利用评价指标体系,见表1。

表1 长株潭城市群城镇建设用地集约利用评价指标体系

3 评价方法选取

国内的学者在土地集约利用评价方面已经做了较多的研究。一些研究者通过探索西方国家常用的土地评价理论与方法,从方法论的角度论述了国外相关研究对我国研究的启示[7-8]。另外一些学者根据我国的实际情况提出土地集约利用评价主要使用比较分析方法,确定评价标准,然后进行定性或定量的比较分析,最终取得评价结果[9-10]。还有一些研究者通过总结目前学术界对土地集约利用评价在定量分析的过程中采用的方法和模型,认为主要包括回归分析法、层次分析法、模糊评价法、熵值法、协调度模型和多因素综合评价模型等[11]。笔者根据前人的经验试图用定性分析与定量分析相结合的办法,通过系统分析法、实证分析法等研究方法分析长株潭城市群城镇建设用地集约利用的相关问题。

4 城镇建设用地土地集约利用评价

4.1评价指标原始数据及其标准化

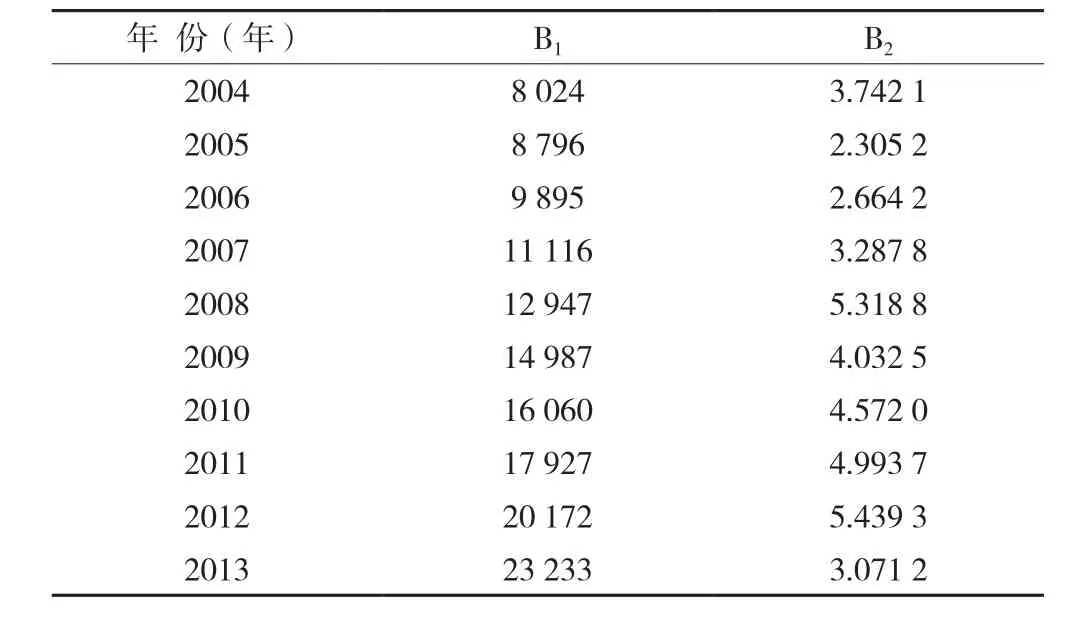

4.1.1土地投入强度指标 包括4项指标:A1表示单位城镇建设用地面积固定资产投入(亿元/km2),A2表示单位城镇建设用地面积社会从业人数(万人/ km2),A3表示城镇人均建设用地面积(m2/人),A4表示单位城镇建设用地面积用水量(万t/km2),见表2。4.1.2 土地产出效益指标 包括两项指标:B1表示城镇居民人均可支配收入(元/人)、B2表示单位城镇建设用地社会消费品零售总额(亿元/km2),见表3。

表2 2004~2013年长株潭城市群城镇建设用地利用效益评价土地投入强度指标

表3 2004~2013年长株潭城市群城镇建设用地利用效益评价土地产出效益指标

4.1.3土地可持续状况指标 包括三项指标:C1表示城市建成区绿化覆盖率(%)、C2表示城市污水处理率(%)、C3表示单位城镇建设用地道路长度(km/ km2),见表4。

表4 2004~2013年长株潭城市群城镇建设用地利用效益评价土地可持续状况指标

由于各评价指标存在量纲上差异,缺乏可比性,为了把不同量纲的指标统一起,并能够相互比较,必须对各评价指标原始数据进行标准化处理,具体公式如下:

其中i=l,2,…,m;j=l,2,…,n(m为年份,n为评价指标个数)。依据公式计算各指标标准化值,见表5。

4.2评价指标权重计算

将9个评价指标10 a的数据在SPSS中运行,得出指标相关系数矩阵,见表6。

根据指标相关系数矩阵计算各个指标与其他指标相关系数的平均值P,则各指标的权重为公式(2):其中i=l,2,…,n(n为评价指标个数),依据公式计算各指标权重,见表7:

表5 2004~2013年城镇建设用地集约利用评价指标标准化值

表6 指标相关系数矩阵

表7 各指标相关系数平均值及权重

4.3城镇建设用地集约利用综合评价值

根据土地利用系统的层次性与复杂性,集约利用评价指标体系中的具体每一项指标只能反映土地集约利用状况的某一个侧面,为综合体现城镇建设用地集约利用水平,根据标准化值和指标权重,运用综合得分法进行计算,得到综合评价值,计算公式如下:

其中i=l,2…,m;j=l,2,…,n(m为年份,n为评价指标个数), X'ij是指第 i 指标下的 j 个指标的标准化值;Wij则是 X'ij相对应的权重。根据上述公式计算各年度土地利用效益综合评价值,2004~2013年评价值分别为0.216 1、0.228 3、0.258 9、0.302 6、0.369 6、0.410 0、0.468 3、0.547 2、0.628 9和0.693 0。

4.4评价标准

由于目前国内对城镇建设用地集约利用程度的认定尚未形成统一的标准,为正确体现出长株潭城市群城镇建设用地集约利用程度,采用特尔菲法,通过具体咨询相关专家的意见,按土地利用效益的综合评价得分划分土地集约利用程度等级,评判标准为:S <0.40为低度集约利用;0.40≤S<0.60为中度集约利用;S≥0.60为集约利用。

4.5评价结果及分析

通过联系分析长株潭城市群城镇建设用地集约利用效益综合评价值和集约利用程度评判标准可以看出,2004~2013年长株潭城市群城镇建设用地集约利用水平总体是处于不断上升的状态,这表明长株潭城市群城镇建设用地的集约利用程度在不断提高,其中:

(1)2004~2008年长株潭城市群城镇建设用地集约利用综合评价值都是处于0.4以下,城镇建设用地处于低度集约利用水平。这时期的长株潭城市群正处于初期起步发展阶段,城镇建设用地投入强度不大,产出效益较低,土地的可持续状况不佳。由于对城市发展缺乏系统和科学的规划,加上城市的发展主要依靠盲目扩大城区面积,导致了大量的耕地和生态建设用地等被胡乱占用,而旧城区却没有改造,存量土地没有利用,大量的闲置土地没有得到充分利用,土地资源存在浪费。最后结果是城市土地效益没有得到有效发挥,土地资源没有得到优化配置,集约利用水平处于较低的状态。

(2)2009~2013年,长株潭城市群城镇建设用地集约利用综合评价值都是处于0.4以上,2012年,综合值达到了0.6,这说明城镇建设用地处于中度集约利用而且后来达到了集约利用水平。自从长株潭城市群被国家批准为全国“两型社会”建设综合配套改革试验区以来,把经济、社会和环境的可持续发展摆在首位,城镇建设用地的集约利用得到重视,土地的投入强度在不断加大、产出效益在不断提升以及可持续状况得到大大改善。最后结果是土地资源得到有较配置,土地的经济、社会和生态效益得到很大程度的发挥,经济发展迅猛,城镇化水平不断提高,区域社会经济综合实力显著增强。

5 结 论

以城镇建设用地集约利用为目标,选取了2004~2013年反映长株潭城市群社会、经济和生态发展的9项具体指标,结合评价指标权重,建立长株潭城市群城镇建设用地集约利用评价的指标体系和评判标准。通过引入相关数学模型,运用定性和定量的分析方法对长株潭城市群城镇建设用地集约利用水平进行评价分析,相对客观地反映了长株潭城市群城镇建设用地集约利用水平。由于相关指标数据的不可获得,城镇建设用地集约利用评价指标体系尚待进一步完善。

参考文献:

[1] 魏风劲,易浪波. 生态文明和“两型社会”背景下人口、资源与环境相协调的途径——以长株潭城市群建设为例[J]. 生态经济,2009,(5):148-151,162.

[2] 何天祥. 环长株潭城市群技术进步及空间溢出效应研究[J]. 经济地理,2014,34(5):109-115.

[3] 杨 锋,袁 春,周 伟,等. 区域土地集约用地模式研究进展[J].资源与产业,2010,12(10):83-90.

[4] 邵晓梅,刘 庆,张衍毓. 土地集约利用的研究进展及展望[J]. 地理科学进展,2006,25(2):85-95.

[5] 刘 晋,魏 晓,林目轩,等. 湖南省城镇建设用地集约利用评价[J].经济地理,2010,29(10):1725-1730.

[6] 谢 敏,郝晋珉,丁忠义,等. 城市土地集约利用内涵及其评价指标体系研究[J]. 中国农业大学学报,2006,11(5):117-120.

[7] 朱天明,杨桂山,万荣荣. 城市土地集约利用国内外研究进展[J].经济地理,2009,29(6):977-983.

[8] 史 进,黄志基,贺灿飞,等. 中国城市群土地利用效益综合评价研究[J]. 经济地理,2013,33(2):76-81.

[9] 杨东朗,安晓丽. 西安市城市土地集约利用综合评价[J]. 经济地理,2007,27(3):470-475.

[10] 邵晓梅,王 静. 小城镇开发区土地集约利用评价研究——以浙江省慈溪市为例[J]. 地理科学进展,2007,27(1):75-81.

[11] 刘灵辉,陈银蓉,石伟伟. 基于模糊综合评价法的柳州市土地集约利用评价[J]. 广东土地科学,2007,6(23):25-28.

(责任编辑:肖彦资)

Evaluation of Urban Construction Land, Sintensive Utilization in the Chang-Zhu-Tan Urban Agglomeration

LEI Guo-qiang1,DENG Chu-xiong1,LI Ying-chun2,LIU Li-ke1

(1. School of Recources and Environment, Hunan Normal University, Changsha 410081, PRC;2. Hunan International Business Vocational College, Changsha 410081, PRC)

Abstract:With the establishment of industrialization, urbanization and resource-saving and environment-friendly society, intensive use of urban construction land has become an inherent requirement to promote the process of urbanization in Chang-Zhu-Tan urban agglomeration. This thesis construct evaluation index system, introduce the relevant mathematical modeland use qualitative and quantitative analysis method to evaluate the level of intensive utilization of urban land in the Chang-Zhu-Tan urban agglomeration.

Key words:urban construction land; intensive utilization; the Chang-Zhu-Tan urban agglomeration

通讯作者:邓楚雄

作者简介:雷国强(1992-),男,湖南永州市人,硕士研究生,研究方向为国土资源评价与规划利用。

基金项目:湖南省教育厅资助科研项目(14C0774;13C537);湖南省国土资源科技项目(2013~24);湖南师范大学青年优秀人才培养计划(ET13106)

收稿日期:2016-01-04

DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.2016.04.013

中图分类号:F293.2

文献标识码:A

文章编号:1006-060X(2016)04-0040-04