从话题出发看汉日语指示词照应功能之对比

庞黔林

(广东外语外贸大学 东方语言文化学院, 广州 510420)

从话题出发看汉日语指示词照应功能之对比

庞黔林

(广东外语外贸大学东方语言文化学院, 广州510420)

摘要:通过将话题分为新话题、当前话题、旧话题三种类型,考察了汉日语指示词“这/那”和コ/ソ在话题上的使用情况,指出它们的异同,揭示了指示词在篇章中的话题功能。最后尝试分析了指示词与话题的相关性以及话题中话者因素对指示词使用的影响。

关键词:指示词; 照应功能; 话题; 话者因素

一、引言

指示词的基本功能是指代描述对象,可分为直示和照应两种情况。在直示功能,即语篇外的语境中的指示用法中,指示词与其他的指示语(Deixis,如人称指示语、地点指示语等)一样,是以话者为中心的,因而影响指示词使用的首要因素是话者。而照应功能,即语篇内的指示用法中,影响指示词的话者因素又如何体现,与直示功能又有何联系,这不仅对弄清指示词的照应功能很有帮助,对研究篇章的衔接也有着重要的意义。

话题是话者描述的出发点,是句子其余部分所谈的内容。话题的语义作用是“注意中心”,能成为话题的事物必须是有定的(definite)或是通指的(generic)(曹逢甫,1995:81-89)。而指示词最重要的特征就是有定,其指称必须是说听双方都能确定的对象,因而指示词用于话题是最自然不过的。以下通过考察汉日语指示词在话题上的使用情况,旨在揭示指示词在篇章中的话题功能,以及汉日指示词与话题的关联度的不同,并尝试分析语篇中话者因素对指示词使用的影响。

二、文献综述

不少研究都提到指示词用于话题的情况,日语方面有正保勇(1981)、金水敏(1989)、守屋三千代(1992)、庵功雄(2007)等;汉语方面有丁启阵(2003)、高芃(2006)等。日语方面的研究主要关注于コ与话题的关联性,并未提及ソ与话题的关联。如正保勇提到:“如果一个句子的话题指称之前的句子或段落,通常使用コ;一个有完整意义的句子其话题通常用コ来指称,特别是当该话题还是主语时尤是。此外,话题持续也通常用コ来指称”(正保勇,1981)。汉语方面,丁启阵提到:“指代话题是‘这’系列的一大重要用途,而‘那’系列一般不用于指代话题”(丁启阵,2003) 。

归纳起来,以上研究似乎都偏向认为近指跟话题的关联度较高。但实际情况是否如此,此外,指示词在话题上的具体使用情况,以上研究也鲜有提及。

三、话题的识别与话题类型

(一)话题的识别

关于汉语的话题,虽然学者们对其标记识别有着不同的见解,但也有共识。这里参照徐烈炯、刘丹青(2007),判定汉语的主题如下:①话题位于句首。书面语中,有标记性的话题是位于句首的、带逗号和“呢”、“啊”、“呀”等感叹词的名词或名词短语;②位于句首的表示时间和地点的词也视为话题;③单独靠句子难以辨别是话题还是主语的时候,根据上下文进行辨别。有时也根据日文译文是否译成“は”来判断。

日语有固有的话题标记“名词+は”,此外还有提题助词(提示话题的助词),如“なら”、“って”、“ったら”等,这里都将它们都看作话题。

(二) 话题的类型

考察语篇的照应功不能只看单个的句子。一个句子的话题在篇章中是否是一个新的话题,还是一直持续的话题,亦或是曾经出现过的话题,这些都会影响照应形式的使用。这里参照许余龙(2004),将话题分为以下三种类型:①新话题;②当前话题;③旧话题。以下分别举例说明。

新话题是指在之前篇章中未曾出现过的、一个新的话题。例如:

(1)僕は三十七歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機はぶ厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルク空港に着陸しようとしているところだった。(我当时37岁,坐在一架波音747的座位上。那架巨型的飞机穿过厚厚的云层,正准备降落在汉堡机场。)

(『ノルウェイの森』)句(1)中的“その巨大な飛行機”回指前文出现的“ボーイング747”。“ボーイング747”是作为定语出现的,并非话题,在接下来的句子中换成“その巨大な飛行機”一词,成为该句子的话题。这就是所谓的新话题。

当前话题是指该句子的话题与前一句子话题一致的情况。如:

(2)金剛院は名高かった。それは安岡から歩いて十五分ほどの山かげにあり、高丘親王の御手植の栢や、左甚五郎作と伝えられる優雅な三重塔のある名刹である。(金刚院非常有名。它位于距安冈步行十五分钟的山背后,是一座名刹,有高丘亲王亲手种的柏树,还有一座典雅的三重塔,据传是左甚五郎所作。)

(『金閣寺』)

句(2)中的“それ”指代前文的“金剛院”。“金剛院”在前文中已经是话题,通过“それ”将前文的话题再次作为话题重现。

旧话题以句(3)为例:

(3)僕はある女の子と仲良くなって彼女と寝たが、結局半年ももたなかった。彼女は僕に対して何ひとつとして訴えかけてこなかったのだ。僕はたいして勉強をしなくても入れそうな東京の私立大学を選んで受験し、とくに何の感興もなく入学した。その女の子は僕に東京に行かないでくれと言ったが、僕はどうしても神戸の街を離れたかった。(我结交了一个女孩子,同她睡过觉,但持续不过半年。她也从未找我算帐。我选择了东京一所似乎不怎么用功也可考取的私立大学,考罢入了学。考上也没使我如何欣喜。那女孩儿叫我别去东京,但我无论如何想要离开神户。)

(『ノルウェイの森』)

句(3)中,“その女の子”指代上文出现的“彼女”。“彼女”已经作为话题在上文中出现过了,但之后句子的话题变成了“僕”,再之后“その女の子”又作为话题出现。这种之前曾经出现,但一度离开话题位置,之后又重现的话题我们称为旧话题。

以下所要考察的是汉日指示词在以上三种话题类型上的使用情况。

四、指示语在话题上的使用考察

(一) 关于语料库

笔者制作了一个小型语料库,对“这/那”和コ/ソ的照应用法在话题上的使用情况进行了统计(这里认为ア只有“唤起”的用法,故将其排除在外)。语料库以《中日对译语料库》为基础,分别挑选了不同作者的汉日语原文各17篇,其中小说各10篇,传记、议论文等题材各7篇。汉语文章每篇截取10000字左右,日语文章每篇截取15000字左右。由于考察的是篇章中的话题,这里将文章中的会话文排除在考察范围之外。

(二)指示词在话题上的使用情况

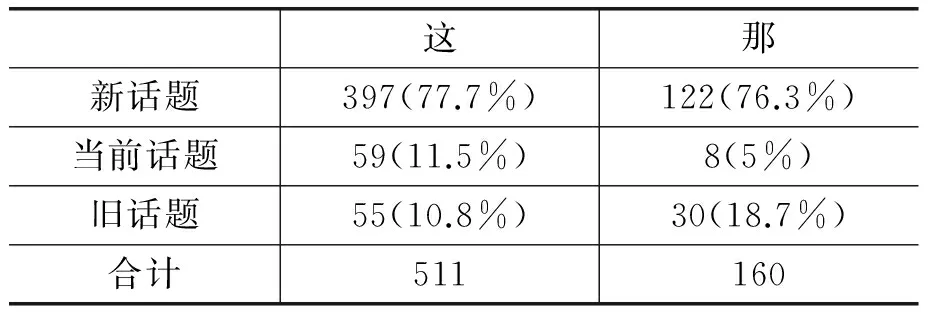

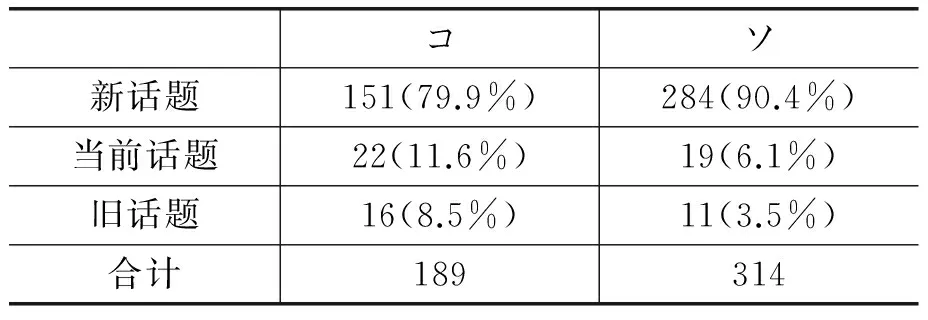

“这/那”和コ/ソ在新话题、当前话题、旧话题上的出现频率和比例如表1、表2所示。

表1 “这/那”在话题上的使用情况

表2 コ/ソ在话题上的使用情况

以下分别对具体的使用情况进行分析。

1.新话题

首先由表1、表2可知,指示词主要用于新话题。其中占比例最多的是ソ,在其314个话题用例中,有90.4%用于新话题。“那”所占比例最少,但也占了其用例的76.3%。

新话题最典型的用例如下:

(4)很快,一个年轻的姑娘走了进来。这姑娘叫周瑜贞,是我们地区规划小组的一个技术干部。

(《天云山传奇》)

(5)一八六〇年(万延元)、日米通商条約批准のため日本使節がアメリカの軍艦で渡米したとき、勝海舟らは二百五十トンの咸臨丸に乗って太平洋を渡った。それは汽船による最初の太平洋無寄港横断であった。(一八六○年(万延元年),为了批准日美通商条约,日本使节乘美国军舰渡美时,胜海舟等人乘二百五十吨的“咸临丸”横渡了太平洋。这是日本人第一次驾驶轮船、中途不停泊地横渡太平洋。)

(《激動の百年史》)

在句(4)、句(5)中,通过名词短语“一个年轻的姑娘”和句子“勝海舟らは二百五十トンの咸臨丸に乗って太平洋を渡った”导入语篇的信息,再通过照应形式“这姑娘”和“それ”成为话题得以持续,这是新话题的典型用例。

这些典型用例反映了指示词的一个重要特征,即指称有定(definite)的特征。通过先行词导入的信息成为有定的信息,可以通过指示词来指称。再者,指示词由于形式上比裸名词、代词等照应形式更丰富,容易吸引对方的注意,其指称对象多是话者希望听者多加注意的事物。这都跟话题的功能不谋而合,因而使得指示词的指称对象有可能成为话题。

2.当前话题

由表1和表2得知,“这/那”和コ/ソ用于当前话题和旧话题的比例都偏低,我们先来看看当前话题的情况。

当前话题是指同一个话题持续的情况,可以说是超越句子范围,成为了一个语篇的话题。当同一个话题持续的时候,该话题所指称的心理表征通常是停留在短期记忆里的,处于被激活的状态,一般情况下是由零回指、代词等较短的、形式上不那么完整的照应形式来指称。这是因为越是较长的、形式上较完整的照应形式,越会增加大脑处理的负担。因此,如果不是由于某些特定原因,都会尽量避免使用指示词来表达当前话题。这就是指示词用于当前话题比例较小的原因。“某些特定原因”是个较含糊的表达,我们可以看看下面的例子。

(6) どことなく玉枝は老けてみえた。ø眼尻のあたりに三、四本の小皺がよってい る。ø形のいい唇ながら、小鼻の下から唇の両端へ線をひいて八の字を描く笑い皺も淋しい。ø影のうすい気がする。京の島原で娼妓をしていたこの女は、永年、遊里の巷で苦労をしてきたにちがいあるまい。(喜助总觉得玉枝变老了,眼角处出现了三四条鱼尾纹;嘴唇生得很端正,但是从小小的鼻子下面,向两边唇角各引出了一条纹路,刻着八字形皱纹的微笑也颇凄凉;让人感觉一脸憔悴。这个曾经在京都的岛原做过妓女的女人,一定长年在花柳巷里吃了不少苦。)

(《越前竹人形》)

句(6)中,第二段开头句子的话题与前文一样,仍是“玉枝”。另起一段意味着语篇的内容告一段落,常常会引起话题的转变,因此即使是话题仍与前一段相同,通常也会采用形式较完整的照应形式来表达。此外,从内容上来看,“この女”有较长的定语——“京の島原で娼妓をしていた”,因此使用指示词还有强调的意味。再看下例:

(7)美国已经变了,这个打败了英国殖民主义者,用鲜血换取了独立和尊严的年轻国家,又在二战反法西斯战场上立下赫赫战功的国家,随着时间的推移,他们逐渐暴露出国家结构上的缺陷。这个充满光荣与梦想的国家,很难说不会步大英帝国和德意日异想天开欲统霸世界的后尘。

(《中国可以说不》)句(7)中,“美国”是话题,作者用伴随较长定语的指示词“这个……的国家”来表示当前话题,也是有意强调。

由此可以看出,当指示词用于表示当前话题时,有强调该话题等功能。

3.旧话题

旧话题与指称距离息息相关。话题一旦变更,原来话题所激活的心理表征就会部分消失,其话题性就会弱化。当该指称对象再度作为话题被提出时,使用哪种照应形式来表达与照应形式自身的特点密切相关。考察时我们发现,指示词与先行词之间最常见的距离是先行词位于前一句子当中,即指示词常常出现在含有先行词句子后的第一个句子中。而旧话题由于是再次出现的话题,与先行词的距离较长,超过一个句子,因此指示词用于旧话题的比例也较小。此外,当指示词用于表达旧话题时,往往不是单独使用,而是与名词短语一起出现。如

(8)车到北戴河,女学生一个人提着她那堆乐器——实在的,她的行李,除了乐器,便没有什么了——下了火车。留在车上的旅客们,还用着惊异的惋惜的眼色目送她走出了站台。

小小的北戴河车站是寂寥的。火车到站后那一霎间的骚闹,随着喷腾的火车头上的白烟消失后,又复是寂寞和空旷了。

这女学生提着她的行李,在站台外东张西望了一会,看不见有接她的人,就找了一个脚夫背着行李,向她要去的杨庄走去。

(《青春之歌》)

句(8)中,同一个话题“女学生”与“这女学生”之间,间隔了“旅客们”、“车站”等其他话题,也不在同一段,因此“女学生”的话题性被削弱,其激活的心理表征已经部分从短期记忆中消失。这时,再次作为话题出现,使用名词短语而非零回指、代词等形式更易被辨认。

通过以上考察,我们发现汉日语指示词用于表示话题时共通点颇多,其大部分用于新话题,较少用于当前话题和旧话题。这主要归结于人类大脑的认知能力和指示词的特征。简言之,“这/那”和コ/ソ都有较强的建立新话题的功能。

五、“这/那”和コ/ソ与话题的相关性及话者因素的影响

第四章探讨了汉日语指示词用于话题的情况,并指出它们的共通点。下面来看看位于话题的指示词是否区分使用,并分析其与话题的相关性。

(一)关于“这/那”

由表1得知,“这”在三种类型的话题上出现的频率都比“那”高,可以说“这”比“那”有更高的话题关联性。这可以从它们的直示用法中得到解释,即“这”是近称,提示指称对象是大脑中易确认的信息,是被激活的活跃成分,在句子中显著性高,这与话题的性质相符合。

在表示话题时,“这”是无标记的,“那”是有标记的,话者有可能因为心理距离等原因选择使用有标记的“那”。如

(9)他们走到一张小桌旁边坐了下来,依稀听到了摇滚乐曲的立体音响,那本来应该是声嘶力竭地大喊大叫的歌曲,由于音量被调到了最低程度,变成了一种有气无力、想使劲也使不上的虚弱的哀鸣……

(《活动变人形》)

句(9)中,由“依稀听到”可知音乐声较远,这时优先考虑空间距离因素而使用了“那”。再如

(10)那间屋子好亮啊!又清洁又宽敞。那间屋子好静啊!没有门诊部那种杂乱的脚步声、乱哄哄的说话声和小病人的哭叫声。坐在那窗明几净的房间里,她感到一种异样的,很不习惯的恬静。

(《人到中年》)

句(10)中,尽管“那间屋子”是当前话题,但该指称对象处于主人公的记忆当中,主人公正试图努力回忆起来,因此时间距离因素被强调而使用了“那”。

(二)关于コ/ソ

由表2得知,ソ用于新话题的频率比コ要多近一倍,而コ用于当前话题和旧话题的频率略高于ソ。为什么会出现与汉语“这/那”不同的情况呢。我们先来看看用于话题的コ/ソ的区别。

出现在话题位置的コ/ソ其区别非常微妙。如

(11)さて父は私を導いて、うやうやしく法水院の縁先に上った。私はまず硝子のケースに納められた巧緻な金閣の模型①を見た。この模型①は私の気に入った。(中略)次いで、父は名高い国宝の義満像②の前へ私を案内した。その木像②は義満の剃髪ののちの名、鹿苑院殿道義の像と呼ばれている。

それ②も私には煤けた奇妙な偶像と見えただけで、何の美しさも感じられなかった。

(父亲领着我,恭谨地来到法水院长廊边。我先看了收纳在玻璃匣中金阁的精巧模型。这个模型很合我意。(中略)父亲接着又带我去看价值连城的国宝——义满雕像。这尊木雕被称为鹿苑院殿道义之像,那是义满剃度后的法号。这尊木雕,在我看来也仅只是一座黑不溜秋的奇特的木偶像,没有一点美感可言。)

(《金閣寺》)

句(11)中,コノ/ソノ同样用于指称一个新话题。①的コノ表达的是话者对模型的亲近感,②的ソノ则表达的是话者对木雕的一个客观的态度。可见,コ/ソ虽然都可以用于指称话题,但所表达的语感略有不同。

正保勇(1981)指出:“一个有完整意义的句子其话题通常用コ来指称,特别是当该话题还是主语时尤是。此外,话题持续也通常用コ来指称”。正保勇的这一观点也反映了这样一个想法:位于话题位置的事物是该句子想要描述的对象,是显著性高的成分,因此我们很容易认为话题、乃至连续的话题通常应该是用近称コ来指称的,因为近称提示我们在短期记忆里寻找被激活的活跃的心理表征。

但事实并非如此。不少研究表明,在照应用法上,ソ是无标记的,是优先选择的;只有当话者想要表达亲近感或强调之意时,才会选择使用コ,如金水敏(1999)、庞黔林(2009)。由表2得知,ソ用于话题的用例是314,远远多于コ的189例,也就是说,话题并非通常由コ来指称。可以说,与コ相比,ソ与话题的关联性更高。ソ与话题的关联性来自于它自身的照应功能的特性,而コ与话题的关联性来自于它的近称特性,体现了话者对话题的强烈关心。例如:

(12)衛兵司令の兵長はしかし私の形式的な申告を聞くと顔色を変えた。満州の設営隊から転属になったこの色白の土木技師は、彼自身の不安を想起させられたのである。(警卫兵长听了我的例行报告,脸色都变了。这个从满洲的工程队调来的肤色白皙的建筑工程师可能是不由得想到了自已的心事。)

(《野火》)

句(12)的照应用法庵功雄称为“替换(言い換え)”(庵功雄,2007),即用另一种表达方式来指称先行词,并指出指示词中只有コ能用于替换。我们可以看到,出现替换的情况往往是由于话者想要表达对所指称对象的强烈关注。

在研究语篇衔接的时候,我们也会考察语篇话题而非句子话题。句子话题是相对句子而言,而语篇话题不仅包括句子话题,还包括段落话题、篇章话题。表2显示,在当前话题和旧话题的使用频率上,コ都比ソ稍多。这是否意味着コ与语篇话题的关联性较高,还有待今后考察。

六、结语

通过以上考察,可以归纳出以下结论:①汉日语指示词都有很强的建立新话题的功能,较少用于当前话题和旧话题。这与人类大脑的认知能力和指示词的特征相关;②“这”与“那”相比,“这”跟话题的关联度较高,“那”的使用是有标记的,主要用于话者想要表达心理距离的情况下;③コ与ソ相比,ソ与句子话题的关联度较高,コ的使用是有标记的,往往用于话者想要对话题进行强调时。但若论及与语篇话题的关联度,コ有可能高于ソ。

日语的很多研究都认为コ与话题的关联度较高,而忽略了ソ。通过以上考察,证明事实并非如此。由于汉语指示词的照应用法乃其直示用法的延伸,其在话题上用法的相关研究与本文考察基本吻合。此外,这里我们更深入、清晰地探讨了指示词在各种类型话题上的使用情况。指示词是重要的篇章衔接手段,通过对比指示词在话题上的使用情况,为进一步研究汉日语篇章衔接手段提供了研究材料。

参考文献:

曹逢甫.1995.主题在汉语中的功能研究[M] .北京:语文出版社.

丁启阵.2003.现代汉语“这”、“那”的语法分布[J] .世界汉语教学(2):27-38.

庞黔林.2009.汉日指示词照应功能的对比研究——从直示到照应[J] .日语学习与研究(1):96-100.

许余龙.2004.篇章回指的功能语用探索[M] .上海:上海外语教育出版社.

徐烈炯,刘丹青.2007.话题的结构与功能(增订本)[M] .上海:上海教育出版社.

日本学研究中心.2003.中日对译语料库[DB] .

庵功雄.2007.日本語におけるテキストの結束性の研究[M].日本:くろしお出版.

高芃.2006.中国語の指示詞“那”の機能分析―観念指示という立場から―[J] .名古屋大学言語文化研究会:ことばの科学(19): 87-98.

金水敏,木村英樹,田窪行則.1989.日本語文法セルフ·マスターシリーズ4指示詞[M] .日本:くろしお出版.

金水敏.1999.日本語の指示詞における直示用法と非直示用法の関係について[J] .言語処理学会:自然言語処理(7):67-91.

守屋三千代.1992.指示詞と視点[J] .日本語学(8):44-56.

正保勇.1981.「コソア」体系[J].日本語の指示詞日本語教育指導参考書8.国立国語研究所.

[责任编辑:萧怡钦]

Demonstratives and Topic: A Contrastive Study of Anaphora in Japanese and Chinese Demonstratives

PANG Qianlin

(SchoolofOrientalLanguageandCulture,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510420,China)

Abstract:This paper divided topics into three types: the new topic, the current topic and the old topic, and studied the use of Chinese demonstratives “zhe/na” and Japanese demonstratives “ko/so” in the topic. It then pointed out their similarities and differences, and revealed the topic functions of demonstratives in text. Finally, it analyzed the relevance of demonstratives with the topic, and the impact of the speaker factor on demonstratives.

Key words:demonstrative; anaphora; topic; speaker factor

收稿日期:2015-05-24

作者简介:庞黔林(1972-),女,广西陆川人,博士,广东外语外贸大学东方语言文化学院日语系副教授,研究方向为日语语言学、对比语言学。

中图分类号:H36

文献标识码:A

文章编号:1672-0962(2016)01-0087-06