肖斯塔科维奇《第十一交响曲》第三乐章创作思维的双重性特征

贺晓达(山东师范大学音乐学院,山东 济南 250014)

肖斯塔科维奇《第十一交响曲》第三乐章创作思维的双重性特征

贺晓达

(山东师范大学音乐学院,山东济南250014)

摘要:肖斯塔科维奇《第十一交响曲》第三乐章体现了作曲家将古典技法与现代技法的融合,和声与对位的结合以异调配置为基础,但在一些重要位置上统一调性,对位遵循了16—18世纪大部分对位法则。某些旋律近似无调性,但也有隐性的功能和声思维。结构具有传统曲式特征,在此基础上又有新的突破。

关键词:肖斯塔科维奇;第十一交响曲;和声与对位;曲式结构

《第十一交响曲》(又名《1905年》)是肖斯塔科维奇为纪念十月革命四十周年而创作的,它描写了1905年1月9日在圣彼得堡发生的“流血星期日”。作曲家在这部交响曲手稿上为各乐章命名,分别为“冬宫广场”、“一月九日”、“永恒的怀念”和“警钟”。在20世纪纷繁复杂的音乐风格中,肖斯塔科维奇的创作技法不像同时代德彪西、勋伯格等作曲家们有明显的创新性特征,他深受古典、浪漫主义和俄罗斯民族主义影响,同时融合现代元素,并在此基础上遵循音乐的可听性,从而形成其特有的风格。本文以《第十一交响曲》第三乐章为分析对象,从和声、对位、曲式、调式调性等方面加以分析、论述,以探求作曲家将古典与现代技法相统一的创作技法。

一、和声与对位的新结合

和声与对位相结合在巴洛克中晚期、古典时期的作品中并不少见,对位以大小调体系为基础。古典调性思维中稳定的调中心与协和的音响难以适应肖斯塔科维奇抒发情感的需要,作曲家在运用古典调性的同时,也在探寻与之结合的新方式。同样是和声与对位的融合,这首乐曲采用了异调配置的技术,且大大降低了传统乐曲中功能和声的意义。

谱例1巴赫《小步舞曲》BWVAhn.132

谱例1为巴赫的一首复调作品,它强调属→主的进行,既有隐含的功能和声,又遵循了对位原则,两者在稳定的调式内相互转换、相辅相成,功能和声特点明确。

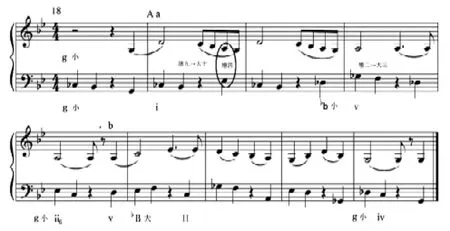

谱例2

肖斯塔科维奇创作的这首乐曲,从时代风格、和声风格以及个人风格上大大突破了古典的、单调性的技法。在这首乐曲中(谱例2)和声与对位写法是建立在异调配置规则的基础上的。首先,异调配置的方法存在新方式。一般来说,异调配置所突出的“异调”应具有不同且各自鲜明的调式调性特征,以此获得异调效果。而这首乐曲运用的异调配置是稳定调性(高声部)和模糊调性(低声部)的结合,且某些地方具有一定的统一调性内的和声意义。谱例2为第三乐章第一部分中弦乐二声部的A乐段(整个弦乐二声部曲式结构为再现单三,详见表格1),高声部源自歌曲《你们已英勇牺牲》。这首歌曲创作于19世纪下半叶,正值俄国政治与经济剧烈动荡时期,它是一首表现了对旧制度的憎恨、对英勇战士的悼念以及深信自由、胜利的进行曲。旋律的引用未作任何改动,调性稳定,为g自然小调。低声部的拨奏转调频繁,使送葬曲的阴暗色彩更为强烈。低声部第20小节最后一拍由主调g小调转到bb小调,与高声部处于调性对置状态,在第22小节a句句末又回到g小调,往后低声部多次转调(见表格1)。

其次,乐曲中和声与对位写法总体上分庭抗礼,无明确界限,个别地方有典型的和声、典型的对位,但和声上没有了类似例1巴赫作品中的强功能支持。典型的和声如第18小节最后一拍,即a句句首,为g小调的i级,a句句末为ii6和弦,b句开头和结尾分别为v、iv级;乐曲中亦有典型的对位:第19小节增九→大十,第21小节增二→大三等,它们从音程的进行上是典型的对位(不协和音程到协和音程的解决),但进行方式存在特殊的情况,例如不顺应增音程向外、减音程向内的倾向等(详见文章第四点对位特征及与严格对位法、自由对位法的异同)。虽然弦乐部分强调独立的旋律线条,但低声部对音的选择从纵向和声上也融合得很好,异调的对位关系并没有影响它同时存在和声特征,然而由于调性变化频繁,和声是非常模糊的。

二、调性扩张中功能和声思维的隐性体现

“18、19世纪的作曲家们在创作中普遍运用的是以自然大调及和声小调为和声写作基本调式的多声部音乐体系,即大小调式和声体系,人们通常也在历史与风格的范畴内称其为传统和声或古典和声。这一时期是作曲家们和声写作的共性写法时期。从自然音体系到变化音体系体现了调性范围的扩大,即主和弦‘引力’范围的扩大,这就是‘调性扩张’”。[1]肖斯塔科维奇在这首乐曲中保持了部分共性写法时期的特点,但采用了比上述更为扩张的调性手段。

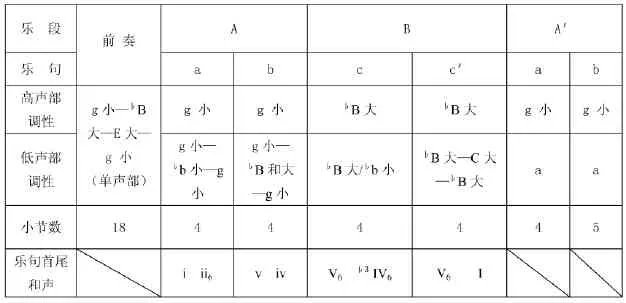

表格1

上表显示了弦乐第一部分的调性发展状态,高声部调性很稳定,仅仅在平行大小调中交替;低声部的单声旋律几乎没有和声支持,有时主音也不明确,表格中标明的各调性模糊且不稳定,是在其调性领域而非调式和声中判断出来的。它们不仅仅是不同调性的单声部旋律接续,表1中首尾调性的统一也体现了古典作品中一定意义的功能和声意义。

从低声部旋律的横向发展来看,也存在隐性的功能和声思维。显性的功能和声,一般而言,是以大小调体系为基础,以主和弦为稳定的中心所形成的主、下属、属和声进行序列(低音上四度下五度,上二度进行)为续进逻辑,在旋律与和声中强调不稳定音级到稳定音级的进行(特别是导音到主音进行)、不协和和弦到协和和弦的解决(尤其是不协和音的下二度解决),由这些关系所形成的具有强烈倾向性、指向性的和声风格。[2]乐曲中所体现的功能思维与上述不同,它是靠扩张的同主音大小调交替、隐性的副属和弦、变化音级和类似的正格终止来体现的。

谱例3

传统的同主音大小调交替一般指自然大调、自然小调的结合,这首乐曲中扩大了同主音大小调的用法。上例中的低声部旋律以bB调为主,D和bD体现了同主音大小调各自的Ⅲ/iii级,A和bA体现了bb自然小调与和声小调的vii级,G和bG体现了bB自然大调与和声大调中的Ⅵ级。类似的情况出现多次,同主音大小调的用法并没有限制在自然大调、自然小调上,而是根据发展的需要扩张形成了色彩的变换。

谱例4

虽然低声部为单声部旋律且调性模糊,但某些地方出现了某个调的类似功能和声的组织关系。谱例4(1)中显示的第12小节中音级#Ⅳ→Ⅴ具有一定的重属功能;(2)中第19、20小节音级bⅣ、(3)中第40小节bⅡ体现了类似下属组变和弦的运用;(3)中第41小节有Ⅶ/Ⅴ→Ⅴ7→Ⅰ的意义,#Ⅳ→→Ⅴ本应进行到Ⅰ,乐曲中进行到音级bⅠ,即在重要位置上模糊了,但有类似的正格终止的意味。

谱例5

低声部发展到再现句(谱例5),调性又进一步扩张,不同于上述在调性领域中的判断,此处是通过一种类似“主音”的力量将各音乐单位吸引到一起,使这部分低声部归于旋律点A。这段旋律没有如上述中体现出来的隐蔽和声,而是以A为基音做固定音型发展(固定音型具体阐述详见后文)的一种自由旋律进程。

三、曲式结构特征及其边缘性特征

这首乐曲没有采用规范化曲式结构,而因特定内容使其获得新的面貌。大部分论文和相关资料定义乐曲为复三部曲式,笔者认为乐曲中次级曲式部分还能划分从属关系的再次级曲式,具有三级隶属关系,又由于再现部的规模太小,虽在主题上具有一级曲式地位,但仅能划分为具有一定再现意义的结尾部,从而使得作品倾向为一种复杂的重复和并列二部曲式。固定音型作为统一因素将多样化的乐思贯连起来,在发展手法上突破了传统。

1.曲式结构

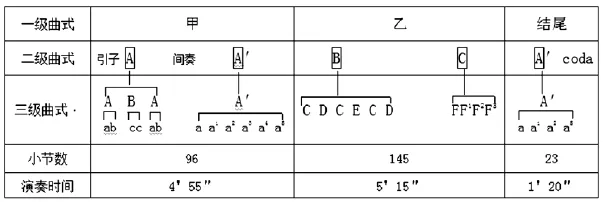

表2

表2为作品的曲式结构图。可以看出,乐曲具有三级曲式特征,这种多级体系形成从下至上对比并置程度递增的深层延展。具有再现性质的结尾部能否认为是重复合再现三部曲式?由于曲式部分的比例剧烈变动,使结尾部从本应该划分为基本曲式结构降低为整个曲式的附属结构。虽然再现部可以由多部曲式减缩成一部曲式,但一般而言,再现部的一部曲式规模比起第一大部分次级曲式相应的某一部分要有所扩充或补充,以取得与前面两大部分的平衡。[3](P354)乐曲的结尾部虽只再现一部曲式,但显然在规模上比第一部分次级曲式ABA或A'要小得多,由此不得不将其划分为带有再现性质的结尾部以达到均衡状态。虽然第一大部分在规模上同样小于中部,但将其划分为一级曲式的原因主要有两点:第一,从主题材料的运用、对比以及配器上可以明显划分出独立的两大部分。第一大部分引用歌曲旋律作了两次发展,用弦乐演奏;第二大部分运用弦乐、木管、铜管和打击乐在新的主题材料上发展。第二,虽然两大部分在小节数上差异较大,但在演奏时间上取得了平衡。

2.固定音型及其发展手法

这首乐曲中,肖斯塔科维奇在低声部运用固定音型连续不断地发展,不仅便于与既定旋律声部形成对比复调关系,而且由于低声部往降号调方向作调性扩张,为整个弦乐部分提供了一层悲剧性底色。乐曲的固定音型为一开始拨奏的三个音:G,bC,bB,来自于第一乐章的定音鼓主题,见谱例6(1),但它在第一乐章是以三拍子的节奏型出现,且运用于全曲不同乐器如大管、单簧管等,以增加色彩性对比。这三个音在第三乐章中作为固定音型贯穿全曲:上行减四度+下行小二度(或增一度)。首先要保证下行小二度(大二度在个别地方出现),上行音程都是非级进的(以跳进为主)。

谱例6(1)第一乐章

谱例6(2)第三乐章

从减四度开始,往后音的选择大致遵循两个原则:一为异调配置(乐句首尾除外,可参见谱例2);二则固定音型第一个音的对位要是协和的(包括纯四度),其余则根据对位需要、旋律发展等因素进行选择。

这首乐曲中固定音型的发展类似于传统曲式中固定动机变奏的特点,但有所不同,固定动机需紧凑地做连续不断的反复,直到附加在它上面的织体或旋律完成乐曲的陈述与发展,一齐用终止式结束。“与它相结合的上声部,有着自身的发展线索,并不受短小动机反复时所形成的循环律动所约束。上声部的织体以及附加的旋律,与固定动机在和声上彼此协调的基础上,可以进行独立的陈述结构和曲式的发展,以及复调式的发展。”[4](P421)在这几点上,这首乐曲对固定音型的用法与上述基本一致。独立的乐句结构具有一定终止式因素,这种终止因素一是表现在功能和声上,二是表现为终止音落在固定音型三音组的最后一个音上,这都体现了结构间的组合以及整体安排的统一性。

然而,传统的固定动机用法提供了和声上广泛的解释,由本文前部分对和声的阐述可知,这首乐曲中固定音型的发展却由于异调配置等因素使和声变得非常模糊。另外,固定动机的发展手法一般来说有六点,分别为“各种八度音程的重复、局部添加和弦外音、移入其他调性和音高、移入其他上声部、局部节奏变化以及动机的调式调性的变化”。[5](P422)肖斯塔科维奇在乐曲中对固定音型的发展在上述基础上还运用了五种新的手法:

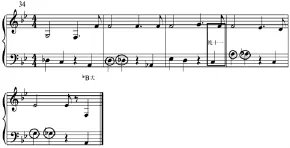

谱例7

第一种为不规则移位,三音组中的下行小二度很稳定,但上行音程的移位度数是自由的,根据对位或和声需要进行扩张、减缩;第二种为不规则倒影,三音组中的下行小二度依旧保持,只倒影前两个音,且倒影后的度数也是自由的;第三、四种为不规则逆行和不规则逆行倒影。同样,三音组中非级进的两个音的度数自由,小二度不变;第五种为固定音型的扩展,它不再遵循周期性的节拍,而是三音组的接续。如果将三音组的第二个音看作倚音,那么接续的骨干音(圈出的音)则是横向的三和弦、七和弦结构。此时扩展的固定音型不是倾向于之前的旋律调性,而是具有一定意义的“和弦旋律”。虽然不是建立在明确的和声进行上,但相比较而言,它所形成的三度结构,进一步强调了调性因素。

四、对位特征及与严格对位法、自由对位法的异同

在复调的运用上,肖斯塔科维奇依旧以传统技术为基本创作原则,同时进行了丰富和创新。这首乐曲中大量出现不协和音程,以增音程为主,包括增一、增二、增四、增五与它们的复音程。严格对位法中增音程是需要回避的,或者以经过音、辅助音等和弦外音形式出现,而不是独立的音程关系。自由对位法时期已允许少量增减音程的使用,但肖斯塔科维奇在乐曲中对增音程的使用已成为一种风格特点。

传统的对位原则中结构内部常用大小三六度,增减音程的解决则要遵循增音程向外、减音程向内的倾向原则。以C和声大调为例(见谱例8),由IV、V级形成的增四度,导音向上半音、下属音向下半音解决;不含导音的增减音程则顺应倾向解决。

谱例8

这首乐曲大多遵循了上述原则。在异调配置的情况下作等音变换统一到低声部调内,某些不协和音程转换成了严格对位法中的协和音程,如谱例2中第21小节最后一拍上的对位,即bD、A(增五度)实际上为bD、bbB所形成的小六度;增音程的解决也顺应倾向,如谱例2中第18小节增九→大十。

特殊解决方式有两点:第一,不协和音程没有顺应倾向解决,而是与自由的调性和声、自由对位法结合,形成一种新的进行方式,如谱例2第19小节最后一拍上,调内的增四度并没有像上述对位原则一样解决,一是由于附加在固定旋律下的低声部自由地进行调性发展,二是为保持固定音型在周期性节奏中的发展(此处是固定音型的自由倒影)。第19小节最后一拍bE、G形成的大三与下一小节bC、D形成的增二皆为和弦外音,而19小节后半拍与第20小节前半拍的对位是具有和弦意义的ii、i6,形成了一种自由的对位写法。第二,不协和音程解决到纯四度或它的复音程,即纯四度作为协和音程的使用(如谱例3第36小节)。而在严格对位法中,纯四度禁止独立使用,即使到了巴洛克、古典时期,也是尽量避免纯四度,如果使用也受条件所限。作为经过性、辅助性、终止四六和弦处理,本质上还是不协和音程。这首乐曲对纯四度的运用恢复了其在13世纪之前的地位。无论从哪个角度讲,从毕达哥拉斯的数的关系,到泛音原理,四度都是当之无愧的完美的协和音程。古希腊音乐理论是以四度为基础建立的,早期中世纪复调中四度受到极大推崇,规多将具有分离效果的纯四度置于纯五度和八度之上。[5](P152)这首乐曲在纯四度的使用上没有太多限制,而是作为协和音程独立存在。

五、结语

肖斯塔科维奇将古典技法与无调性、异调配置等现代技法巧妙融合,形成其独特的风格。在这首作品中,非常规性的异调配置与对位、调性扩张相结合,低声部频繁转调伴随上方稳定的旋律发展,调性模糊程度递增。对位中,在严格对位法、自由对位法的重要条件下,同时与异调配置、和声融合,且复兴了纯四度在13世纪之前作为协和音程的地位。他的创作根植于传统,在这首乐曲中主要体现在:其一,在音乐陈述结构的重要位置上明确功能和声,如乐句的首尾处;其二,单声旋律中隐含的功能思维设计。共性写法时期的调性扩张在这首乐曲中成为功能和声的体现;变化音体系于古典时期是“突破”的,于20世纪却是“复古”的。其三,曲式结构上相较于同时代无调性、序列音乐作品是传统的。同古典、浪漫时期大多作品一样,这首乐曲中结构间的区分和向上级结构并置明确,音乐陈述结构的划分基于休止、旋律(乐曲中明显的歌曲旋律和重要音调)、和声(但功能性降低)、固定音型的发展变动等,都较容易分辨出来。其四,对位上大多遵循了16—18世纪对位法则,主要体现在不协和音程向协和音程的解决、结构内部强调大小三、六度、旋律音程大跳后反向级进、异调配置规则下等音变换后的协和音程。这一系列规则的遵循使得作品在听觉上带有浓厚的传统意味。肖斯塔科维奇从最初的创作生涯开始就认为音乐应具有意识形态上的功能,他一方面更多地运用不协和的、无调性的、甚至十二音的音响表现政治讽刺及其晚年对生死命题的思考,如《小提琴奏鸣曲》、《第十二弦乐四重奏》等;另一面会更倾向于用调性音乐与国家的胜利相联系,如《第七交响曲》、《第十一交响曲》等。在20世纪,调性地位逐渐降低,其他音乐要素被挖掘、强调,但肖氏坚持将创作技法的选择运用作为音乐内容表现的需要,而不旨在突破固有的调性体系,《第十一交响曲》很好地体现了这一思维的具体运用,也许这就是肖斯塔科维奇创作的秘密所在。

参考文献:

[1]刘康华.和声教学中调性扩张技巧的深化与功能关系的拓展[J].乐府新声,2012,(1).

[2]王桂升.功能和声之“元规则”的形成与突破——以斯波索宾<和声学教程>为例[J].音乐研究,2014 (6).

[3][4][5]杨儒怀.音乐的分析与创作(上册)[M].人民音乐出版社,2003.

[6]姚亚平.复调的产生[M].中央音乐学院出版社,2009.

(责任编辑:郑铁民)

中图分类号:J614

文献标识码:A

文章编号:1002—2236(2016)01—0032—05

doi:10.3969/j.issn.1002—2236.2016.01.007