重庆市万盛经开区2014年居民主要死因及潜在寿命损失分析

杨 琴,刘 毅

(重庆市万盛经开区疾病预防控制中心 400800)

重庆市万盛经开区2014年居民主要死因及潜在寿命损失分析

杨琴,刘毅

(重庆市万盛经开区疾病预防控制中心400800)

[摘要]目的了解重庆市万盛经开区居民死亡水平和主要死亡原因,为综合防治提供依据。方法按国际疾病分类法(ICD-10)对死因进行分类及编码,统计分析人群的粗死亡率、标化死亡率及死因构成。结果重庆市万盛经开区2014年居民粗死亡率为 650.57/10 万,标化死亡率为413.35/10 万。主要死因顺位为循环系统疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、损伤中毒、消化系统疾病,这 5 类死因死亡人数占总死亡数的 93.21%。潜在寿命损失年数分析前5位分别为损伤中毒、肿瘤、循环系统疾病、呼吸系统疾病和消化系统疾病,减寿率分别为13.76‰、10.19‰、8.35‰、4.84‰和2.69‰。结论慢性非传染性疾病、损伤和中毒已成为重庆市万盛经开区居民的主要死亡原因和疾病负担。

[关键词]病死率;死因顺位;潜在寿命损失

死因分析是评价居民健康水平和保健状况的一项客观指标,也是卫生行政部门制定卫生规划和评价其效果的一个重要依据。在影响居民健康的各种疾病中,如何确定防治重点是疾病控制工作的重点问题。为了解重庆市万盛经开区死因构成情况,作者对本区2014年全人群死因监测资料进行分析,以探讨影响本区居民主要死因及潜在寿命损失,为制订疾病控制策略与措施提供依据。

1资料与方法

1.1一般资料资料来源于2014年万盛经开区全人群死因监测网络直报信息,人口资料由区统计局提供。标准人口构成采用2000年全国人口普查资料[1]。

1.2方法按国际疾病分类法(ICD-10)标准分类进行死因编码,死因归类按国家卫生部(CCD-87) 17大类归类,用DeathReg2005软件系统进行统计分析。潜在寿命损失年 (potential years loss of life,PYLL )是期望寿命与实际死亡年龄之差的总和,即死亡所造成的寿命损失。减寿率是PYLL与同期人口总数之比,表示平均每人损失的寿命年数。PYLL的计算公式如下[2]:

PYLL= ∑Ai×Di

Ai:各年龄组剩余生存年数;Di:各年龄组死亡数;i:年龄组。

2结果

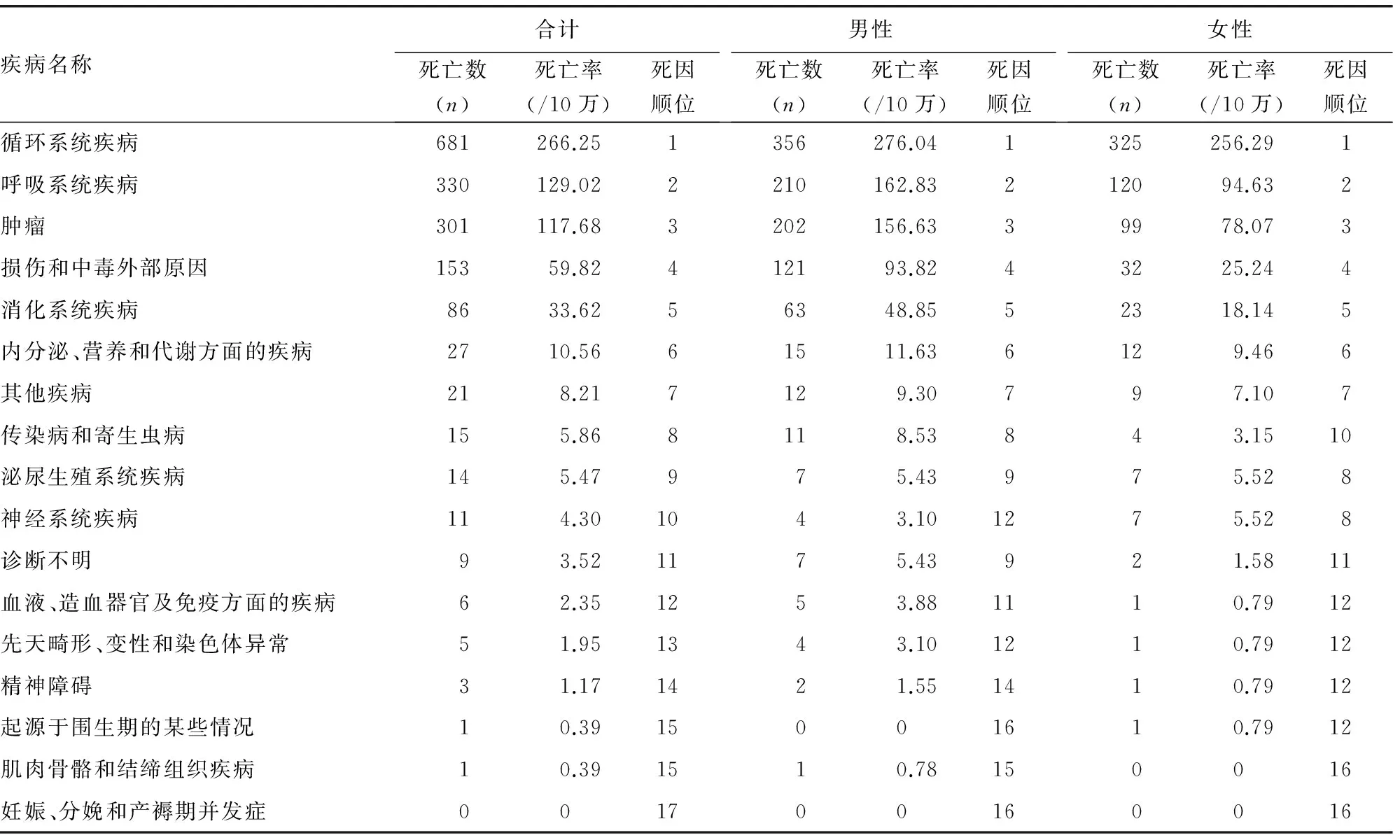

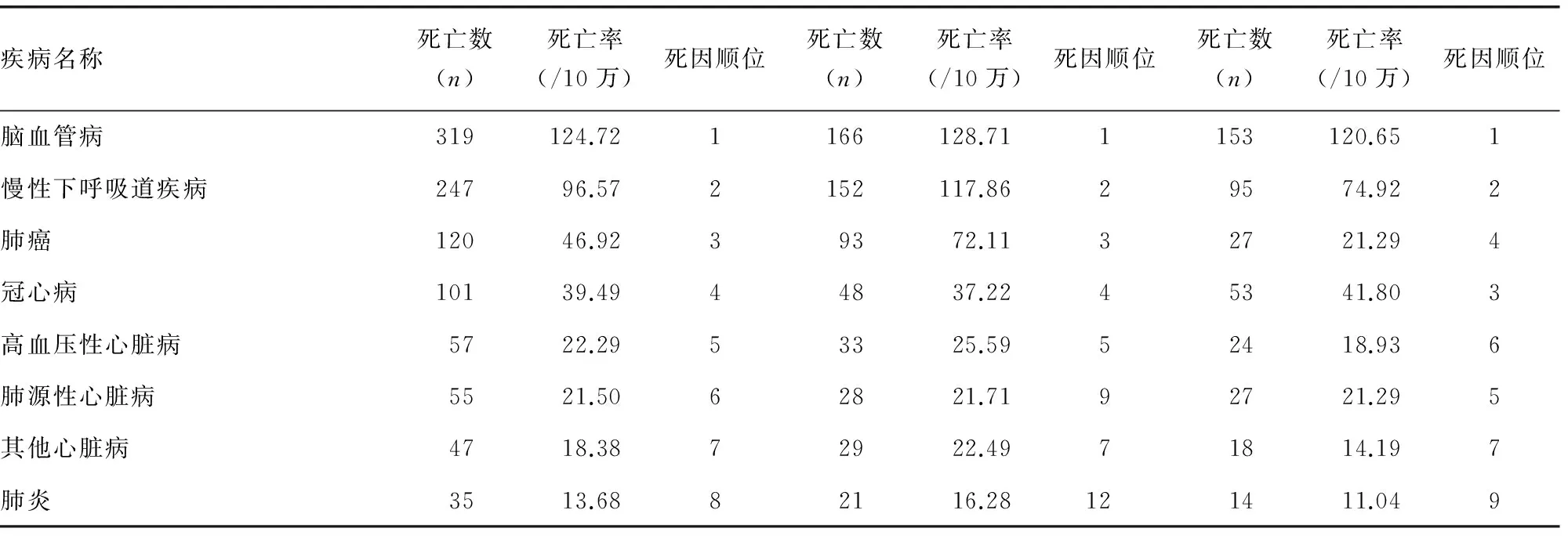

2.1总死亡率及主要死因全区2014年常住居民255 776人,男128 908人,女126 808人,全人群粗死亡率为650.57/10万,标化死亡率为413.35/10万,婴儿死亡率为334.61/10万,其中新生儿死亡占42.86%。期望寿命为76.78岁,男性为73.07岁,女性为80.04岁。前5位死因顺位按从高到低依次为循环系统疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、损伤中毒和消化系统疾病,占全部死亡的93.21%。前5位具体死因依次为脑血管病、慢性下呼吸道疾病、损伤中毒、肺癌和肺源性心脏病,占全部死亡的50.72%,见表1、2。

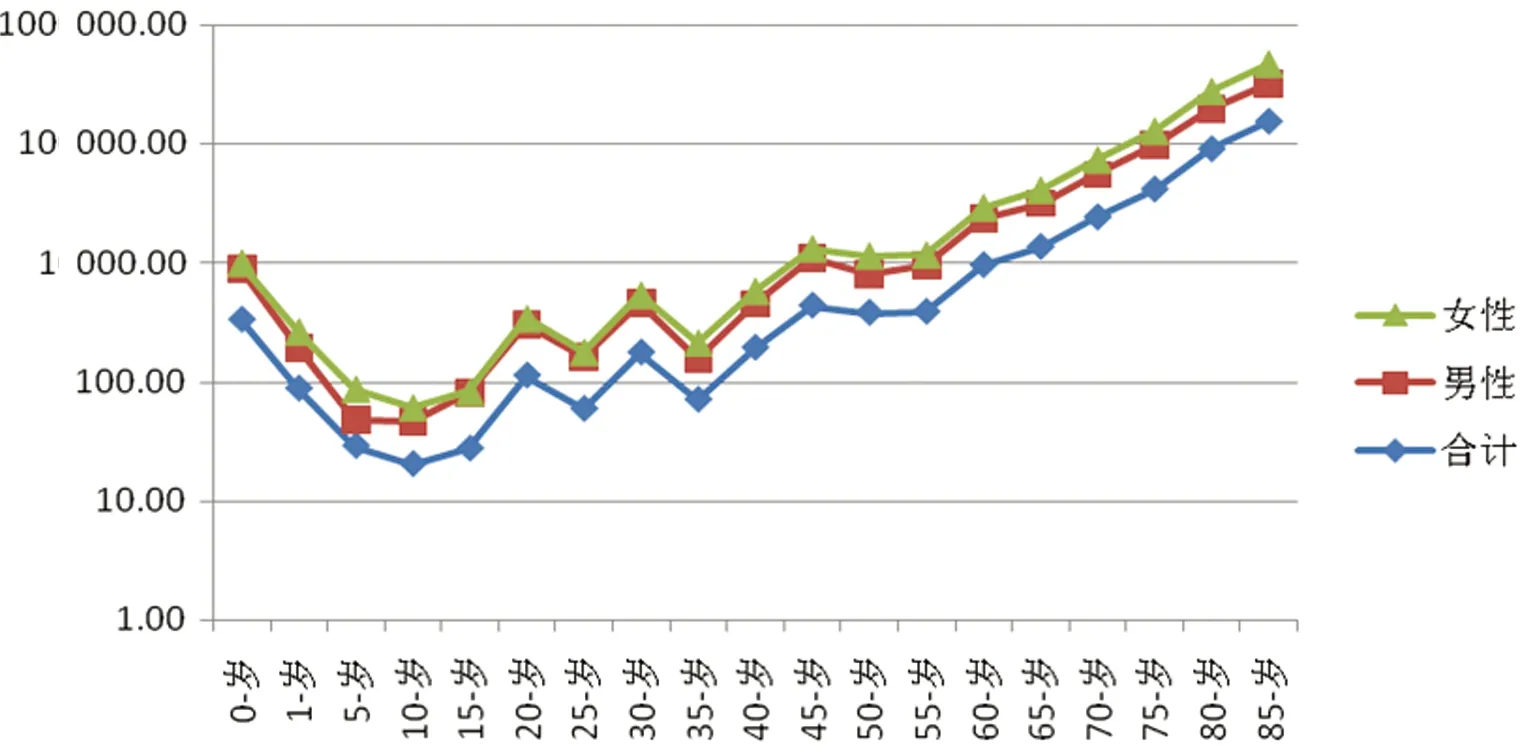

2.2全人群性别、年龄别死亡情况男性粗死亡率为790.89/10万,标化死亡率为490.65/10万 ;女性粗死亡率为507.85/10万,标化死亡率为332.17/10万。男性死亡率明显高于女性(U=6.26,P<0.05)[3]。各年龄组粗死亡率中,0~<1岁组较高为334.61/10万,1岁后随年龄的增长逐渐下降,至10~<15岁组降到最低为20.34/10万,15~<35岁组开始渐渐上升,35~<85岁组以后迅速上升,≥85岁组达到最高为15 600/10万,男性和女性年龄别死亡率变化情况大致相似,见图1。

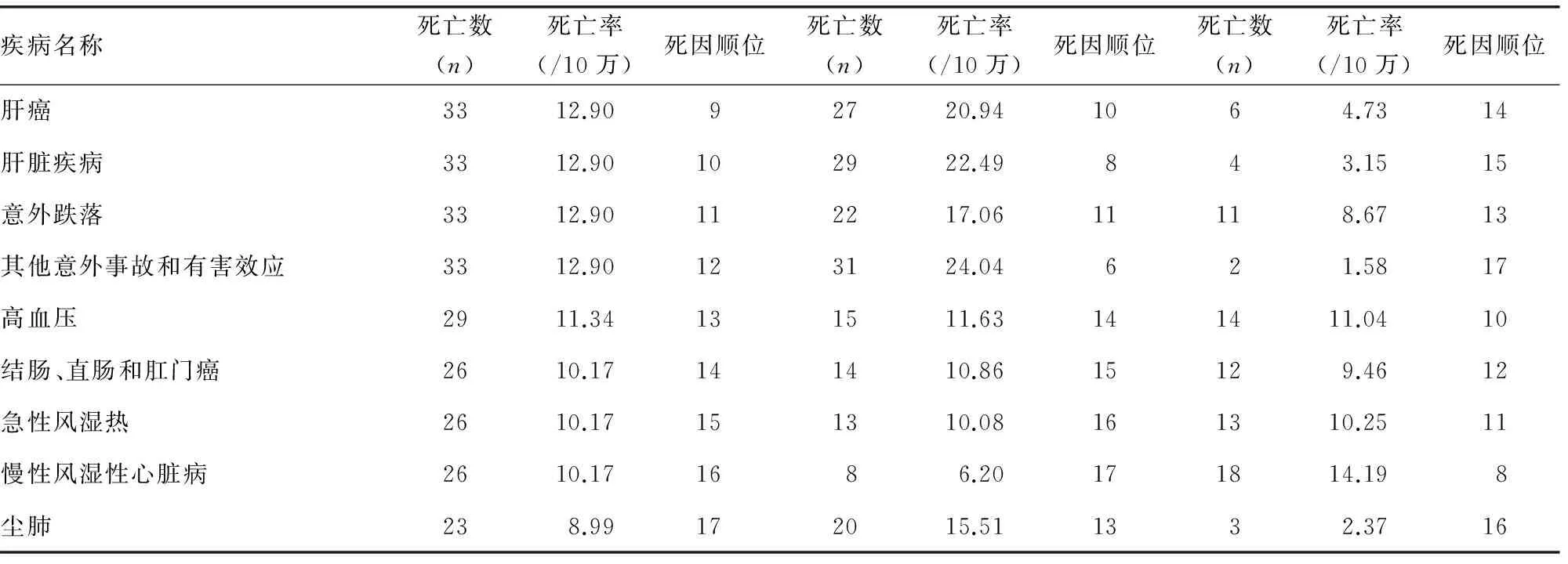

2.3性别死亡特征男、女性居民前5位死因分类按从高到低均依次为为循环系统疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、损伤中毒、消化系统疾病,分别占男、女性死亡的93.33%、93.01%。男、女性前5位死因分类顺位相同,但各死因男性死亡率均高于女性(表1),男性具体死因顺位前5位为脑血管病、慢性下呼吸道疾病、肺癌、冠心病、高血压性心脏病,占全部男性死亡的48.24%。女性具体死因顺位为脑血管疾病、慢性下呼吸道疾病、冠心病、肺癌、肺源性心脏病,占全部女性死亡的54.66%,见表2。

2.4年龄别死亡特征不同的死因在各年龄组分布的差异较大,0~<15岁组致死原因主要是肿瘤、先天异常及损伤中毒,占年龄段死因的 57.14%;15~<35岁主要死因以损伤中毒、肿瘤及呼吸系统疾病为主,占全年龄段死因的86.79%;35~<60岁的主要致死原因是肿瘤、损伤中毒及循环系统疾病,占年龄段死因的76.97%;60岁及以上循环系统疾病为首要死因,其次为呼吸系统疾病和肿瘤,占年龄段死因的86.08%。

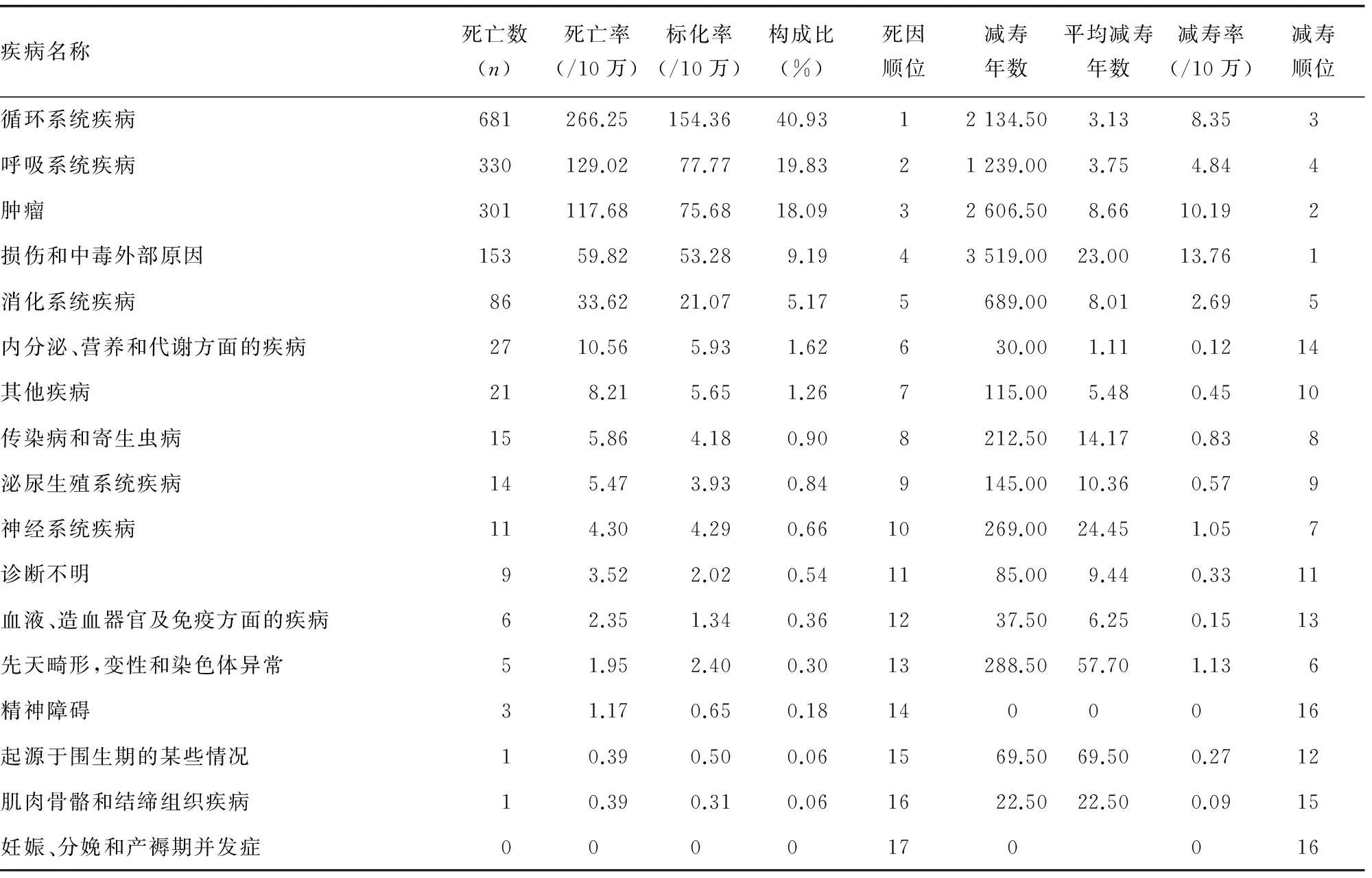

2.5YPLL分析YPLL分析前5位分别为损伤和中毒的外部原因、肿瘤、循环系统疾病、呼吸系统疾病和消化系统疾病对早死的影响比较大,所致的寿命损失最为严重,平均减寿年数分别为3 519.00人年、2 606.50人年、2 134.50人年、1 239.00人年和689.00人年, 减寿率分为13.76‰、10.19‰、8.35‰、4.84‰和2.69‰,见表3。

图1 2014年万盛经开区居民的性别年龄别死亡率(半对数线图)

表1 重庆市万盛经开区2014年死因顺位

表2 重庆市万盛经开区2014年具体疾病死因顺位

续表2 重庆市万盛经开区2014年具体疾病死因顺位

表3 重庆市万盛经开区2014年主要死因构成及减寿年数表

3讨论

2014年万盛经开区居民的死亡率为650.57/10万,标化死亡率为413.35/10万,男性报告粗死亡率为790.89/10万,标化死亡率为490.65/10万 ;女性报告粗死亡率为507.85/10万,标化死亡率为332.17/10万。男性标化死亡率明显高于女性(P<0.05),这可能与男性过多的暴露于吸烟、饮酒、伤害等危险因素有关[4-5],应加强相关干预。

本调查结果显示,慢性病成为本区2014年居民死亡的主要原因,也是除伤害外的主要居民减寿原因,死因顺位前5位依次为循环系统疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、损伤中毒、消化系统疾病;前5位具体死因依次为脑血管病、慢性下呼吸道疾病、损伤中毒、肺癌、肺源性心脏病;死因顺位与其他省市地区的研究基本相同[6-10],只是位次略有不同,前5位减寿顺位依次为损伤和中毒的外部原因、肿瘤、循环系统疾病、呼吸系统疾病和消化系统疾病[11-13]。慢性病的预防应成为今后卫生防病工作的重点,需要政府及其相关部门的高度重视,全社会的积极参与,充分利用健康教育和健康促进的干预手段,使人们的慢性病知识、态度及相关行为发生改变,最终形成健康的生活方式,落实国家基本公共卫生服务规范,加强慢性病患者规范化管理,提高社区高血压、糖尿病、恶性肿瘤和重性精神疾病等慢性病的管理率,降低病死病残率,提高居民的生命质量和期望寿命。

1~<35岁年龄段死亡率相对较低,35岁及以上进入迅速上升期,特别是60岁及以上的死亡率较高,并以呼吸循环系统的慢性病死亡为主,本区已进入老龄化社会,60岁及以上老年人达到总人口的18.23%,老龄化给卫生事业带来沉重压力,老年人健康管理任务艰巨[14]。

伤害与中毒虽然在全死因顺位中排在第5位,但潜在寿命损失顺位中居第1位,严重影响全区的人均期望寿命,是造成早死及青壮年死亡的主要死因,给社会家庭造成严重后果。全人群伤害与中毒死亡以交通运输事故、意外跌落和自杀为主,交通运输事故死亡以15~<35岁青壮年以为主,意外跌落死亡以1~<15岁儿童青少年为主,自杀以35~55岁中青年为主,儿童青少年安全监护及教育、道路安全、中青年心理疏导等社会问题不容忽视[15]。

参考文献

[1]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2010:98-100.

[2]方积乾.卫生统计学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2011:366-369.

[3]傅华.预防医学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2005:189-190.

[4]陈晓芳,何君,邓颖,等.四川省监测点居民慢性病行为危险因素调查[J],中国慢性病预防与控制,2009,17(4):379-381.

[5]李兰馨,蒙怡,刘虹宏.重庆市沙坪坝区成人慢性非传染性疾病及其危险因素监测结果分析[J].疾病监测,2015,30(11):953-958.

[6]张彦琦,易冻,唐贵立,等.重庆市居民主要死因构成及顺位动态分析[J].重庆医学,2009,38(15):1862-1864.

[7]刘乐其,杨媚,康纪明.2012年江津区居民主要死因顺位分析[J].实用医学,2014,21(1):47-49.

[8]樊冬梅,黄素勤,封军莉,等.2012年泰兴市居民全死因分析[J].江苏预防医学,2015,26(1):73-74.

[9]赵小兰,张德坤.泰州市2010年居民意外伤害死因分析[J].健康教育与健康促进,2011,6(3):201-202.

[10]杨伟,盛凤,顾晓平,等.2012年大丰市居民全死因分析[J].江苏卫生保健,2013,15(3):13-14.

[11]戴敏,毛德强,冯连贵,等.重庆市2010年城乡居民期望寿命及减寿情况分析[J].重庆医学,2012,41(6):586-589.

[12]陈志萍,陈园生,许德民,等.2012年克拉玛依市居民死亡原因及期望寿命分析[J].中国慢性病预防与控制,2014,22(5):622-625.

[13]邓颖,胥馨尹,季奎,等.2012年四川省居民主要死因去死因期望寿命和减寿分析[J].预防医学情报杂志,2014,30(8):607-612.

[14]任树生,金国健.防治老年慢性病,促进健康老龄化[J].中国慢性病预防与控制,2002,10(3):97-99.

[15]易光辉,高亚礼,邓颖,等.四川伤害监测分析[J].预防医学情报杂志,2008,24(4):255-258.

Analysis on main death causes and potential life lost among residents in Chongqing Wansheng Economic Development Zone during 2014

YangQin,LiuYi

(WanshengEconomicDevelopmentZoneCenterforDiseasePreventionandControl,Chongqing400800,China)

[Abstract]ObjectiveTo understand the death level and main death causes among residents in the Wansheng Economic Development Zone to provide the basis for comprehensive prevention and control.MethodsAccording to the ICD-10 international classification of diseases,the death causes were classified and coded for statistically analyzing the crude mortality rate,standardized mortality rate and the death causes constituents in this surveyed population.ResultsThe crude mortality rate of residents in Wansheng Economic Development Zone during 2014 was 650.57/100 000 and the standardized mortality rate was 413.35/100 000.The sequence of death causes was circulatory system disease,respiratory system disease,tumor,injury and poisoning and digestive system diseases.The death number for these 5 kinds of death causes accounted for 93.21% of the total death number.The top five of potential life loss years were injury and poisoning,tumor,circulatory system disease,respiratory system disease and digestive system diseases.The rates of potential years of life loss were 13.76‰,10.19‰,8.35‰,4.84‰ and 2.69‰ respectively.ConclusionChronic noncommunicable diseases,injury and poisoning become the main causes of death in the Wansheng Economic Development Zone and disease burden.

[Key words]mortality;sequence of death;years of potential life lost

doi:·调查报告·10.3969/j.issn.1671-8348.2016.18.025

作者简介:杨琴(1981-),主治医师,本科,主要从事慢性病预防与控制工作。

[中图分类号]R181.2

[文献标识码]A

[文章编号]1671-8348(2016)18-2528-04

(收稿日期:2015-11-22修回日期:2016-03-07)

——死亡率和病死率