专车法律问题研究

侯秀慧

(中南大学 法学院,湖南 长沙 410012)

专车法律问题研究

侯秀慧

(中南大学法学院,湖南长沙410012)

摘要:“互联网+”背景下专车的兴起在很大程度上缓解了“打车难”的问题,推动着共享经济的发展,也在一定程度上打破现有出租车行业的垄断。但专车既存在一定的安全隐患,又在现有法律框架下属于“非法营运”,其发展因此而受到限制。面对专车这一制度创新与既有监管方式的冲突,公共管理部门应积极面对市场需求和回应创新,不断更新监管思路,在鼓励创新与政府监管中寻求平衡,为专车的健康发展提供法律保障,使得互联网创新下的专车以合法方式进入市场。

关键词:专车;“互联网+”;共享经济;出租车垄断;政府监管

近年来,“专车”的纷争频频出现,上海、深圳、广州、济南、青岛、北京等地对专车进行查处,叫停了“滴滴快的”“优步(Uber)”“神州”“易到用车”等专车服务,并将其定性为“黑车”和“非法营运”。①对于专车,从政府到专车运营方到出租车运营方再到消费者,存在巨大的分歧。现存的法律法规和相关理论都难以回应“互联网+”背景下催生的专车这一制度创新,专车问题涉及到市场需求与公平竞争之间的协调问题,涉及到“互联网+”背景下的制度创新和原有监管方式间的冲突问题[1]292,也涉及到政府如何在“互联网+”背景下处理好鼓励创新和政府监管的平衡问题。

一、专车兴起的多维度分析

(一)移动互联网助推专车兴起

“‘互联网+’是把互联网的创新成果与社会经济各领域深度融合,推动技术进步、效率提升和组织变革,提升实体经济创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。”②移动互联网是应用最广泛、最具活力的互联网。工业和信息化部发布的2014年通信运营业统计公报显示,2014年全国移动电话用户总数达到15.36亿户。移动互联网已经深入人们的日常生活,为人们提供便利。移动互联网与传统交通行业的结合,并非简单的1+1,而是互联网思维移动化、平等精神和分享模式的体现,对传统的交通行业带来巨大的改变和革新。

专车便是依托于移动互联网,建立在大数据、移动计算和通讯、手持数码终端基础上的现代化服务。专车充分发挥了互联网的高效、便捷优势,提高资源利用效率,降低服务的消费成本。专车,以互联网为载体,构建专车平台,利用手机打车软件,为消费者提供便捷高效的线上线下互动的预约车服务,满足人们多样性、个性化的交通出行需求,方便人们出行。

(二)共享经济模式助力专车发展

共享经济(Sharing Economy),是一种借助互联网平台实现供求双方短暂分散交易的新型经济。③共享经济与传统经济最大的差异之处在于利用现代互联网的信息技术,建立一个平台公司,将具有暂时并且分散的供求信息的人连接起来,提供信息交流沟通共享平台,由此促成潜在的供求双方建立不需要转移所有权,能够共享使用权的一种共享机制。[1]289共享经济有显著优势:第一,便利并推动有短暂分散供求意愿的供求双方完成共享行为;第二,提高闲置资源的利用率;第三,政府可利用共享积极提供社会公共服务。

专车作为共享经济在交通出行领域的体现,为私家车、约租车和消费者提供一个信息中介平台,促成其共享出行的行为,既便利了消费者的出行,又使得闲置车辆得到了充分利用。在上下班高峰期,承载顺路的消费者,缓解交通拥堵,减轻环境污染,提高了资源的利用效率,使得私家车车主和消费者能够在不改变车辆所有权的情况下,共享使用权。

(三)现有出租车行业垄断亟须打破

《城市出租汽车管理办法》规定:“我国对出租车行业实行严格的准入管制、数量管制和租价管制,城市的出租汽车经营权可以实行有偿出让和转让。”*《城市出租汽车管理办法》已于2016年3月16日废止。我国政府对出租车的经营资格进行规范和限制,不允许个人经营,只允许公司经营出租车营运。[2]政府控制出租车经营牌照的发放数量,以便对城市出租车的总量进行控制,还对出租车等时费、起步价、每公里运费等经营价格进行强制规定。[3]近年来,随着经济发展和社会转型,我国对出租汽车行业实行特许经营权饱受垄断经营的诟病。政府对出租车市场实行严格的准入管制、数量管制和租价管制,从而形成了出租车市场的行业垄断,限制了出租车市场的自由充分竞争,严重阻碍出租车市场良性发展与运作,同时也引发诸多问题。广州、上海、北京、南京等地出现的出租车司机罢运事件,是对现有出租车行业管制模式的抗议,出租车司机每月要缴纳高额的“份子钱”,工作时间长却收入低。另一方面,消费者却面临着“打车难”“打车贵”的问题。由于出租车数量增长有限,市场的需求使黑车数量不断增长。与正规出租车相比,黑车不需要缴纳高额的管理费用,其收益往往高于正规出租车。这些现状都指向一个问题:如何束缚政府过分干预出租车这一微观市场的“有形之手”,打破出租车行业的垄断,让市场这一“无形之手”得以充分发挥作用。

专车利用软件平台与各地汽车租赁公司合作,由汽车租赁公司提供车辆,当地劳务公司派遣有资质和业务能力的司机,当司机接单之时,正式开启专车服务。同时也会有一部分私家车通过挂靠汽车租赁公司,进入专车市场,提供专车服务。我国对出租车和租赁车实行分业经营、分业管制的模式,专车的出现,通过“四方协议”*该“四方协议”由软件平台、汽车租赁公司、司机、劳务派遣公司共同签订。的方式,组成合同关系,使得租赁车向预约出租车“跨界”,冲击着现有出租车的市场准入管制和数量管制。专车的出现,借助“互联网+”的平台,运用数据分析和精细的算法以及GPS定位技术,将社会上闲置的汽车盘活,介入城市交通运行,为消费者多样化、个性化的出行服务,更加迎合消费者的出行需求,符合“互联网+”背景下新兴的消费者导向经济的发展。专车这一新业态,管理成本低,司机不需要缴纳高额的“份子钱”,分成比例高,收入会高于出租车司机。由此可见,专车在市场准入、数量限制等方面都在冲击着现有出租车行业的管理体制,缓解了出租车司机工作时间长却收入低,消费者“打车难”“打车贵”的压力,对现有的出租车垄断行业和管理体制是一种挑战。

二、专车发展的障碍分析

作为一种新兴商业模式和制度创新,专车虽迎合了当前市场的需求,但在安全保障、法律规制和行政管制等方面却遇到了巨大的障碍。

(一)专车的安全隐患

专车作为一种新兴业态,在发展初期不可避免的存在一些缺陷,其中最受质疑的便是专车的安全隐患问题。

专车司机没有接受过传统出租车行业的安全与保险等条例的培训,同时对专车司机的资质审查要求很低,使得专车司机的素质良莠不齐,这些因素都增加了乘客的潜在性安全风险。据调查,成为滴滴专车司机的操作流程很简单:“先把车挂靠在汽车租赁公司处,再把司机注册在劳务公司名下,签约后,司机接受一天的培训,就可以进行接单服务。”[4]2015年6月,广州一名乘坐专车的女性不幸受到性侵,事后警方调查发现该专车司机有犯罪前科。[5]

传统的出租车公司统一购买保险,当发生交通事故时,由保险公司和出租车经营公司承担风险,向消费者负责。专车中,专车软件平台只提供中介服务,不负责购买保险,车辆和人身风险与专车公司无关。若在专车载客运营过程中出现问题,由谁理赔以及责任风险的承担将成为难题,同时也会带来一系列的社会问题。

专车有可能危害消费者的信息安全,侵犯消费者的个人隐私。专车依托“互联网+”、大数据分析和GPS定位,将消费者的个人出行信息反馈给专车司机,必将掌握大量的个人信息、具体的地理定位信息、特定人员的活动信息、经济信息和其他信息,如果被软件平台和专车司机用于其他用途,泄漏消费者的信息数据,将有可能侵犯消费者的隐私,危害广大消费者的信息安全。[1]291

(二)专车在现有法律法规框架下为“非法营运”

《行政许可法》第十一条规定:“设定行政许可,应当遵循经济和社会发展规律,有利于发挥公民、法人或者其他组织的积极性、主动性,维护公共利益和社会秩序,促进经济、社会和生态环境协调发展。”第十二条规定了可以设定行政许可的事项,出租汽车车辆运营证应当属于第二项“有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等,需要赋予特定权利的事项,”出租汽车司机驾驶资格应当属于第三项“提供公共服务并且直接关系公共利益的职业、行业,需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项”,出租汽车经营资格应当属于第五项“企业或者其他组织的设立等,需要确定主体资格的事项”。[6]

《出租汽车经营服务管理规定》*交通运输部于2014年9月26日通过《出租汽车经营服务管理规定》,自2015年1月1日起施行。第二章对“经营许可”作了专章规定。第八条规定:“申请出租汽车经营的,应当根据经营区域向相应的设区的市级或者县级道路运输管理机构提出申请,并符合规定的条件。”第四十七条第一款规定:“未取得出租汽车经营许可,擅自从事出租汽车经营活动的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,并处5000元以上20000元以下罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。”很显然,未取得出租汽车经营许可,接入专车平台从事出租汽车经营活动,提供专车服务的私家车属于“非法营运”,不具有出租车的经营许可权,属于违法行为。虽然在《出租汽车经营服务管理规定》中有涉及到发展多样化、差异性的预约出租汽车经营服务和出租汽车电召服务的规定,*《出租汽车经营服务管理规定》第三十条规定:“预约出租汽车驾驶员只能通过预约方式为乘客提供运营服务,在规定的地点待客,不得巡游揽客。”第四十一条规定:“各地应当根据实际情况发展出租汽车电召服务,采取多种方式建设出租汽车电召服务平台,推广人工电话召车、手机软件召车、网络约车等出租汽车电召服务,建立完善电召服务管理制度。出租汽车经营者应当根据实际情况或者介入出租汽车电召服务平台,提供出租汽车电召服务。”但是从该规定对“预约出租汽车经营服务”*预约出租经营服务,是指以七座及以下乘用车通过预约方式承揽乘客,并按照乘客意愿行驶、提供驾驶劳务,根据行驶里程、时间或者约定计费的经营活动。和“出租汽车电召服务”*出租汽车电召服务,是指根据乘客通过电讯、网络等方式提出的预约要求,按照约定时间和地点提供出租汽车运营服务。的概念界定可知,预约和电召服务都仅适用与出租汽车行业,对于未取得经营许可资格的私家车,是不允许提供预约或电召服务的,是不能提供“专车服务”的。

同时,交通运输部于2015年10月10日发布的《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见(征求意见稿)》中规定:“提供网络预约出租汽车服务的车辆,适用性质应登记为出租客运。”同日发布的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》中对网络预约出租车进行了详细规定:从事网络预约出租汽车经营的车辆性质需为出租客运。网络预约出租汽车经营者要保证接入车辆具备合法营运资质,不得接入其他营运车辆或非法营运车辆。任何企业和个人不得为乘客和未取得合法资质的车辆、驾驶员提供信息对接开展营运服务,不得以私人小客车合乘或拼车名义提供营运服务。工商部门应当依法查处网络预约出租汽车经营过程中的无照经营行为和不正当竞争行为。从《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见(征求意见稿)》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》中可知,政府对私家车接入平台提供服务的行为采取否定评价态度,将其界定为非法营运。毋庸置疑,专车的兴起与其独特优势的发挥在很大程度上借助于私家车,将闲置资源得以充分利用,真正发挥民众对汽车资源的共用共享,以改善交通堵塞、促进节能减排、减少尾气排放,保护环境。政府对私家车接入专车平台提供出租汽车服务行为的打压,必定会遏制专车现象的发展以及其优势的发挥。

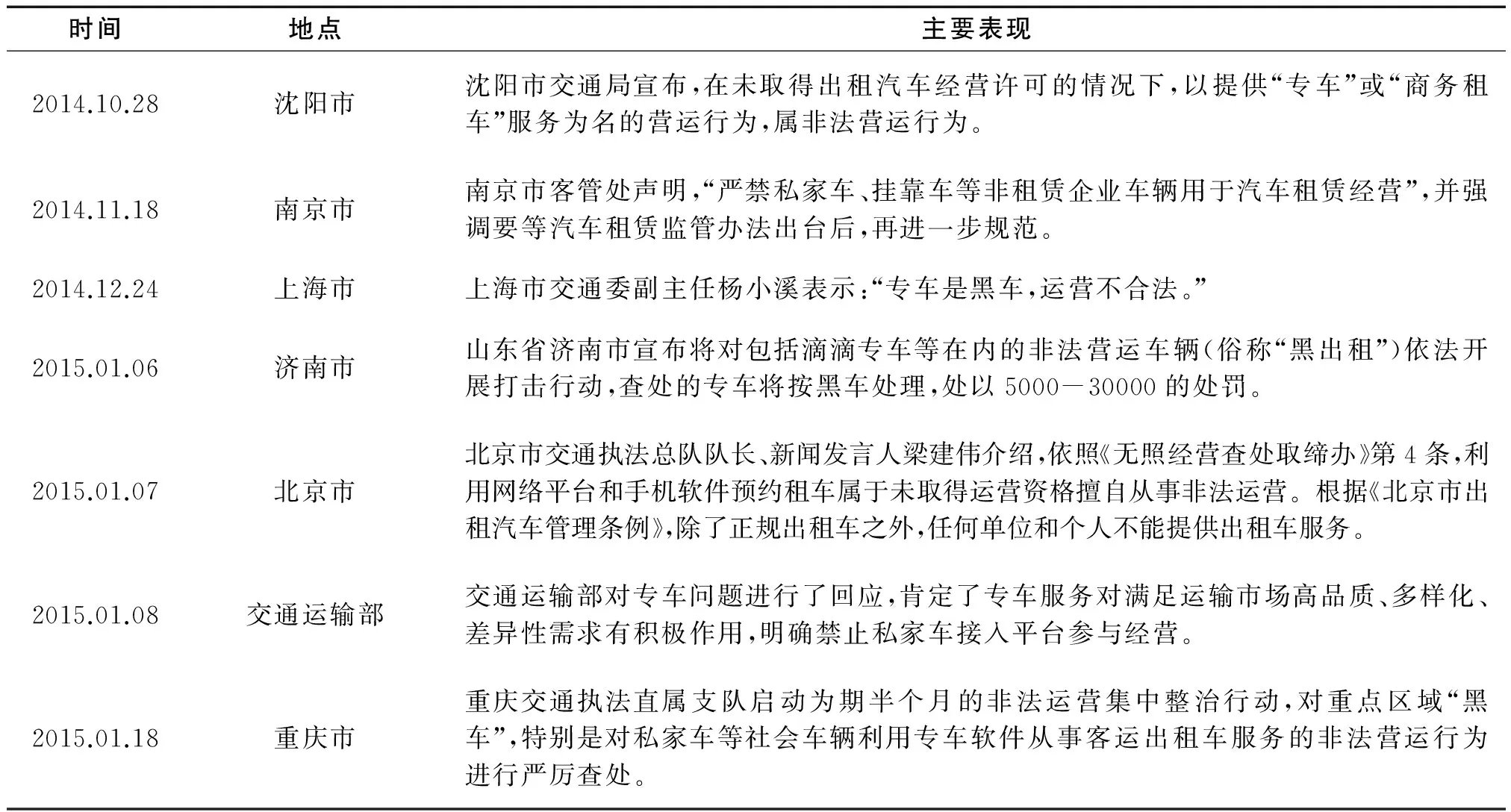

(三)各地政府严格查处专车

政府充分意识到发展出租汽车电召服务,对转变出租汽车运营模式、方便乘客出行、提升服务质量、缓解交通拥堵、促进节能减排具有重要意义。*参见交通运输部办公厅《关于促进手机软件召车等出租汽车电召服务有序发展的通知》。却对私家车提供专车服务对调整出租汽车运营模式、方便乘客出行、提升服务质量、缓解交通拥堵、促进节能减排的巨大作用视而不见,而是笼统草率地将其定位为“黑车”“非法营运”,不得不说是一种遗憾。自专车出现以来,各地政府便对专车进行了表态,明确了对专车的反对态度,见表1。

表1 各地对专车的表态

2015年发生在济南市的“全国专车第一案”*2015年1月7日,使用滴滴专车软件在济南西站送客的陈超,被市客管中心的执法人员认定为非法运营,罚款2万元。因不服处罚决定,2015年3月18日,陈超向济南市中级人民法院递交了起诉状,要求市客管中心撤销处罚。法院予以立案。4月15日,法院公开审理此案。原本应于6月17日之前一审宣判的山东济南“专车第一案”确定延期。备受关注。因相关事实认定和法律适用问题存在争议,到目前为止尚未宣判。在某种程度上,“全国专车第一案”将直接触及“专车是否合法”以及“专车发展前途”问题。在现有法律框架打击专车现象,但市场又催生专车现象的矛盾下,更加考验国家的智慧,以寻求鼓励创新、尊重市场与保障安全、政府有效监管之间的平衡。

三、专车法律制度的构建

专车在共享经济的背景下,利用现有管制的漏洞,使得私家车可以提供专车服务,为广大消费者提供便捷舒适的出行服务,同时能够缓解交通拥堵,减少资源消耗,减轻环境污染,又能在一定程度上冲击现有出租车行业的垄断。现实行政执法中出现的对私家车提供专车服务认定为“黑车”和“非法营运”的行为,与现有的“互联网+”背景下的巨大专车市场需求相矛盾。新兴商业模式的兴起,需要政府不断反思原有监管模式的合理性与必要性,并且要探索升级现有的出租车行业监管模式,以做到鼓励创新和加强监管之间的平衡。

专车,到底要驶向何方?对私家车接入专车平台,提供专车服务,笼统地说“YES”或“NO”,都是两个极端,并不可取,要在尊重市场需求、创新行政监管的基础上为专车的良好发展提供制度保障。[7]

(一)兼容并包,鼓励创新

专车,兴起于“互联网+”背景之下,有利于重塑创新体系、激发创新活力、培育新兴业态,推动大众创业、万众创新的发展。国务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中指出:“坚持开放共享。营造开放包容的发展环境,将互联网作为生产生活要素共享的重要平台,最大限度优化资源配置,加快形成以开放、共享为特征的经济社会运行新模式。”*参见《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》国发(2015)40号。同时,2015年10月8日,上海市交通委向滴滴快的专车平台颁发全国首张网络约租车平台经营资格许可证。

不可否认,专车这一共享经济下的新兴业态,挑战着政府部门的监管能力和智慧,机械地适用法律法规,不考虑市场需求和实际效果的做法是不可行的。出租车市场设置的特许经营,对出租车市场进行的准入管制、数量管制和租价管制等一系列监管规则,是制定在“互联网+”、共享经济出现之前,严格监管规则在其颁布之时的合理性在于其将确保出租车市场的存续放在了首位。时至今日,该监管规则已经造成了出租车行业的垄断,限制行业竞争和创新,这明显已经不适应现实和发展需要。因此,政府部门应主动调整监管思路,坚持包容开放的态度,对专车这一新兴业态持鼓励态度,为其营造开放包容的发展环境,让市场在专车发展中起决定性作用,保持政府干预的谦抑性。

(二)打破垄断,开放市场

现有出租车行业的垄断饱受诟病,而专车的出现是对垄断的有力冲击和挑战。笔者认为,保障专车的有序发展,也必须打破现有出租车行业的垄断,以减少专车发展中来自既有利益集团的阻碍,同时也将为现有出租车行业发展“松绑”,赋予其更多的市场活力。

第一,要放开市场准入。目前政府对出租车行业实行特许经营,对数量进行严格控制,这些严格准入举措在降低信息不对称的影响、保障公共安全和维持社会秩序方面起到了一定作用。但是随着市场经济体制的发展,以及市场在资源配置中逐步从基础性作用向决定性作用的转变,就需要政府调整角色,将更多的经营自主权还给市场,由市场机制进行调节,政府创新监管方式:放宽出租车市场的准入,放开数量的严格限制,根据城市规模、人口数量、发展规划等现实因素,调整已经固化且不合实际的出租车数量管制,建立动态平衡回应市场的市场准入机制和数量管理制度;第二,要减少“份子钱”,重构利益分配机制。现有的高昂“份子钱”使得出租车司机承担巨大的经济压力,导致现有的利益分配不合理,并引发了一系列的出租车停运事件。改善出租车司机的收入水平,降低过高的“份子钱”,出租车司机按客运收入的一定比例上交至出租汽车经营者,真正实现“多劳多得”,构建合理高效的利益分配制度。

(三)配套监管,保障安全

尊重市场在专车发展中的决定性作用,并不意味着政府无需作为。如前文所述,专车的安全隐患是一个令人堪忧的问题。因此,在放开专车,尊重市场在资源配置中的决定性作用的同时,政府必须配套监管,保障乘客安全,促进专车的可持续发展。

2015年10月8日,上海市交通委将首张专车平台经营资格许可证颁发给滴滴快的,这是对专车平台准入的探索。同时,专车平台经营者应加强自律,配合监管,以保障乘客安全,维护良好的专车运行环境。

首先是要确保司机资质良好。对于接入专车平台的私家车司机,要进行筛选。这就要依托于社会诚信体系的完善,能够查阅出司机的个人诚信记录、交通违章情况、是否有犯罪前科等,从而避免司机门槛过低、良莠不齐的现象发生,也在一定程度上减轻乘客的安全隐患。专车平台应对司机的年龄、驾龄、过往驾驶记录等设置明确的准入条件,建立培训制度;对接入平台的车辆和司机,进行安全核查,建立健全服务规范,设置乘客投诉渠道,维护消费者的合法权益。其次是保险问题。要积极探索私家车司机接入专车平台后的投保以及理赔的相关问题。保险公司也应该探索适合专车的新保险种类,专车的发展壮大必将会带来广阔的保险市场。保险问题在滴滴获得网络约租车平台经营许可之后,得到了实现。保险公司与滴滴达成合作,共同设计新的保险品种,滴滴将统一购买营运性交强险、第三方承运人责任险,承运人责任险和乘客意外伤害险。第三是要保障消费者的信息安全。专车平台应对消费者的个人信息和个人隐私进行保护,签订保密协议,不得用于其他商业用途,侵犯消费者信息安全的行为要受到法律的严厉制裁。第四,专车平台应对接入平台的司机客运收入进行统计,以确保司机纳税义务的实现。因考虑到专车司机的分散,税务部门难以对各个司机的收入情况进行统计。笔者认为,考虑到司机在专车平台有注册相关信息,并且客运的收入会通过移动支付系统即时反应到平台,可尝试通过平台,协助司机向税务机关纳税,以确保税收机制的有效运行。

共享经济下的专车,在转变出租汽车运营模式、方便乘客出行、提升服务质量、缓解交通拥堵、促进节能减排等方面具有重要意义,政府要充分尊重这一制度创新,为其发展扫除政策障碍。同时,专车存在的安全隐患,政府又不能坐视不管。政府要采取建立社会信用体系、探索新兴保险模式和健全信息安全保护机制等措施来降低专车带来的安全隐患,从而在鼓励创新和有效监管之间寻得平衡。

参考文献:

[1]唐清利.“专车”类共享经济的规制路径[J].中国法学,2015(4):286-302.

[2]邓纲,周璨.出租车市场的政府管制及其完善[J].经济法论坛,2011(1):235-243.

[3]宗刚,李艳梅.出租车司机收入相对偏低的原因分析:以北京市为例[J].经济与管理研究,2008(5):91-94.

[4]贺银凤.从”打车软件”的兴起看出租车管理体制改革的必要性[J].经济论坛,2015(4):144-147.

[5]杜丹阳.浅谈国内专车问题[J].价值工程,2015(23):214-215.

[6]王静.出租汽车平台公司的中国法律难题[J].行政管理改革,2015(8):51-56.

[7]刘新慧,韩振文.网络专车的法经济学分析[J].知与行,2015(4):82-87.

(责任编辑:徐杰)

收稿日期:2016-06-12;

修订日期:2016-06-30

基金项目:中南大学硕士生自主探索创新项目(2015zzts132);中南大学2015年度米塔尔学生创新创业项目

作者简介:侯秀慧(1992— ),女,河北昌黎人,中南大学法学院硕士研究生。

中图分类号:D912.29

文献标志码:A

文章编号:2095-4476(2016)07-0047-06

Study on Legal Problems of Special Car

HOU Xiuhui

(Law School, Central South University, Changsha 410012, China)

Abstract:The rise of special car in the context of “Internet +” has eased the taxi difficulty and promoted the development of sharing economy. At the same time, it has broken the existing monopoly of the taxi industry to some extent. But there are some risks for special car which is of “illegal operation” within the existing legal framework. And the development of the special car is limited. It also reflects the conflict of institutional innovation with existing regulatory approach. How to face the public administration should be responded to market demand and innovation. The government is supposed to update the regulatory thinking, seek balance in encouraging innovation and government regulation to provide a legal guarantee for the healthy development of the special car, making the car Internet innovation under way into the legitimate market.

Key words:Special car; “Internet +”; Sharing economy; Taxi monopoly; Government regulation

①2015年7月23日下午,北京市政府和滴滴快的、神州和优步等专车巨头进行约谈,明确指出其组织私家车、租赁车从事客运服务的行为,涉嫌违法组织客运经营、逃漏税、违规发送商业性短信息和发布广告等。

②参见《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》国发(2015)40号。

③目前关于共享经济的定义还未达成共识,共享经济又称为“合作消费(collaborative consumption)”“合作经济(collaborative economy)”“点对点经济(peer to peer economy)”和“同行经济(peer economy)”等。