新媒体环境下的时事新闻评论写作特色

岳 琳

(陕西理工大学 文学院, 陕西 汉中 723000)

新媒体环境下的时事新闻评论写作特色

岳琳

(陕西理工大学 文学院, 陕西 汉中 723000)

随着新媒体时代的到来,信息资源的碎片化和海量共享、传受的平等互馈、媒介把关的弱化、信息接受方式的移动化等特点日趋显著,这些都对新闻评论产生了重要的影响,因此新闻时评无论是从评论平台、评论方式还是从评论者本身、评论内容及语言上也出现了新的变化。这些变化使得对新媒体环境下新闻时评的选题内容、评论逻辑、评论方式、语言特点等时评写作新特色的讨论有了更多的意义。

新媒体; 时事评论; 新闻写作

在我国新闻史上,已经出现了两次时评热潮,当下正经历着第三次时评热潮。随着全球一体化和信息化社会的发展,第三次时评热潮除了继续继承“文人论政”的传统外,还宣示着公共表达时代的到来。[1]近年来,新媒体发展迅猛,海量的信息资源、传受的平等互馈、媒介把关的弱化、信息碎片化、接受方式的移动化等特点日趋显著,媒体已经从“贩卖新闻”走向“贩卖观点”,新闻评论的地位和作用更显重要,因此探讨新媒体环境下新闻时评的写作特色更具现实意义。

一、 新媒体对新闻时事评论的影响

传统的新闻时事评论,简称时评,一般指传播者借助大众传播工具和载体,对刚刚发生的新闻事实、现象、问题,在第一时间发表自己意愿的一种有理性、有思想的论说形式。新媒体的强势来袭对新闻时评产生了重要影响,新闻时评的表现方式更趋直观性,与用户的互动更加频繁,分享更及时,评论群体表现出极强的社会责任心与使命感,体现了公民社会的特征。

1.评论平台:变“小聚居”为“大杂居”

在传统媒体为主流的时代,新闻评论首先大多集中出现在几家权威性和公信力较强的大媒体上,再具体,它会出现在规定的时间、栏目或版面上,使得时评具有“小聚居”的特点。而在新媒体时代,随着媒介“去中心化的交流”特点日趋显著,传受角色模糊,新闻评论的门槛下降,评论平台多元化,除了专业媒体,以微博为代表的新媒体平台“发声”活跃,更加惹人关注。

2.评论方式:变“专业评论”为“泛评论”

传统媒体的新闻时评注重摆事实、讲道理,通过引出论点、逻辑推理、罗列论据最终提出策略。它是一种极强的理性表达,往往能引导阅者思考,很容易形成官方舆论场,有效引导舆论。如《人民日报》的社论、新华时评、光明时评等均是“专业评论”的典型代表。而新媒体评论,以微博为代表,标题醒目、论点独到、比喻形象、论证清晰、语言麻辣成为微评论的标准模板,篇幅限制在140字以内,虽然有的微评论很精彩,但仔细分析,发现它并非用简短的论证把问题分析清楚,而是通过形象生动的修辞和有感染力的语言,提供了崭新的分析视角。[2]由于“微”的限制,使其深入分析和严密推理的空间非常有限,因此,微评论也成为一种浅表达的“泛评论”。

3.评论员:变“专家”为“草根”

传统媒体时代,评论员都是语权很强大的人,基本为社会的“精英分子”,或是资深媒体人,或是专家、学者,总之必须“学富五车、见识过人”。2009年中央人民广播电台新闻综合频率“中国之声”进行了大规模节目改版,特聘18位专家、学者和媒体同仁,担任中央人民广播电台第一批特约评论员(观察员),足见新闻评论员的“专家”特质。而新媒体时代,人人都有话语权,评论由少数精英人士“独唱”、“领唱”变为多个声部的“大合唱”,甚至是曲风多元的KTV。评论员不仅有“阳春白雪”,更有众多的“下里巴人”,随时随地在微博或其他的新媒体平台发表自己对事物的看法,因此,评论员更具草根性。

4.评论内容:变“新闻性”为“娱乐化”

传统媒体时代的新闻评论紧跟新闻报道,对新闻报道中的热点、难点、焦点新闻进行选择性评论,在传播过程中紧扣新闻价值的重要、显著等要素,显得“新闻性”极强。而新媒体时代,时评的内容受微博等社交媒体自身信息传播个人化、碎片化、娱乐化等特点,使得新闻与言论、新闻与娱乐的边界日趋模糊,在评论内容上,减少对公共领域的关注而转向社会、生活、娱乐甚至私人领域的话题,呈现出话题琐碎、细小、陈旧、缺乏社会价值等娱乐化的趋势和特点。

5.评论语言:变“理性表达”为“情绪表达”

新闻评论的语言一直以严谨、有力、简洁的理性表达为标志,一批著名的时评人,如早期的梁启超、张季鸾,当代的鄢烈山、方舟子尽管语言风格各有不同,但都是诉诸理性表达。而当下很多的新媒体评论却充满了个性化的情绪表达,如咆哮体、私奔体、丹丹体的一夜爆红,都说明了以微博为代表的新媒体评论对言论极端化的崇尚,对理性表达和逻辑的淡化。

二、 新媒体环境下新闻时评写作特色

近期“淮南大学生扶老人”、“女孩怒斥号贩子”、 “江苏女教师监考中去世,中学生平静做题”等事件引起了媒体和大众广泛关注,文章试图通过《人民日报》、《光明日报》、《新京报》等媒体专栏时评作品的分析来探讨新媒体环境下新闻时评的写作特色。

1.选题来源:警惕“时效至上”的负效应

时下,评论的选题主要来源为新闻报道或社交媒体发布的消息,前者的评论内容多为“国计民生”,而后者多为偏社会性或私人领域的突发事件。一般来源于主流媒体的新闻报道因其来源可靠作为评论选题,是评论员的首选,但在时效上差强人意。因此,来自社交媒体等渠道的突发事件因其时效性强往往会成为新闻评论的“宠儿”,但此类新闻评论有时会因为选题来源出现虚假新闻致使新闻评论也出现事实谬误。

例如《雷锋》杂志发布的年度十大道德事件之一的“淮南扶老人被讹”:新闻的由头即事件的当事一方女大学生袁某2015年9月8日发微博称“扶老人被讹寻目击证人”,此信息一出迅即引起了高度关注,一些评论员开始围绕“扶不扶”这一大众关注的敏感话题迅速发声,岂料事件一波三折,双方各执一词,直到9月21日,警方公布调查结论认定其是一起交通事故,袁某负主要责任,老人承担次要责任,这一起“扶”或“撞”的罗生门事件似乎尘埃落定,可媒体的时评再一次转变,李思辉在新浪专栏发表《谁来向“坏老太”说声对不起?》,朱永华在《中国青年报》发表《别再想当然地谴责被扶老人“讹人”》等评论作品又极力给老人群体正名。此事件发生近两月,依然有媒体评论关注此事,如《工人日报》、《齐鲁晚报》刊载的《反转的“义举”在麻木我们的道德神经》、《“扶不扶老”关键是道德良心还是视频监控?》等时评,而此时的评论似乎秉持着媒体公正客观的原则,阐述事件本身,而不是依 “思维定势”妄下定论。

无独有偶,2016年1月17日,一则名为《江苏女教师监考中去世,中学生平静做题——冷血无知的考试机器何以造就?》的文章在微信朋友圈被大量转发。很快一些时评作品问世,纷纷谴责“冷血”学生并对时下的教育大声责问,对其口诛笔伐。随后,又有媒体发消息称联系事发学校校长得知真相并非如此,“事实是,学生第一时间发现了老师生病,并通知了隔壁班的老师,而校长也在很短时间内赶到教室”,此消息一发布,媒体的评论又跟进了,如光明时评《女教师监考猝死,别怪学生冷血无知》,北京青年报发文《别给学生乱扣“冷血”帽子》,又在为学生群体鸣不平。

以上两个例子的选题来源都是社交媒体,时评的时效性非常强,但似乎又将新闻评论的第一要务即导向性有所消解。邵华泽在《新闻评论概要》一书中强调新闻评论的导向性是第一位,而时效性排列其后。因此,新闻时评要警惕“时效至上”的负效应。

2.评论标题:短小+鲜明+冲击力

新闻时评的标题除了具备一般标题贴切、简洁、醒目等特点,还需注意新媒体时代媒介的特点、用户的阅读习惯和喜好。

近期,网上一段“女孩怒斥号贩子”的视频引起了媒体和大众的广泛关注,各大媒体的时评专栏更是纷纷跟进此事。以下选取10篇有关此事的新闻时评,来重点分析时评写作中标题的特点。

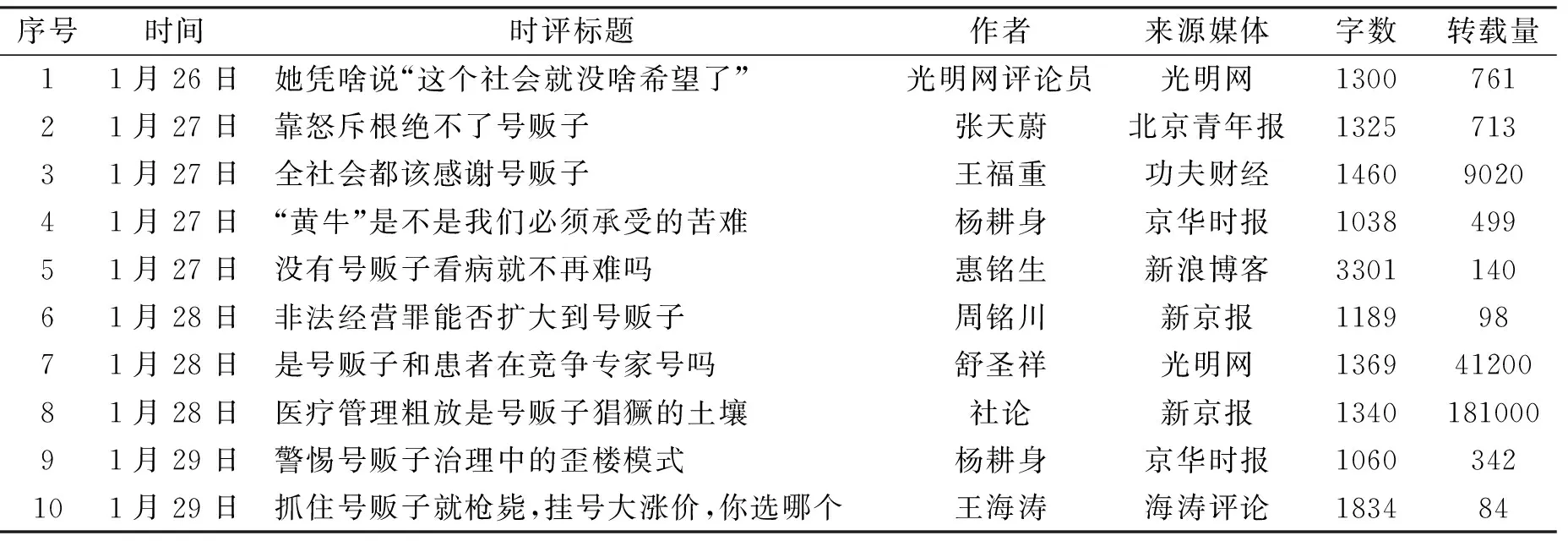

表1 “女孩怒斥号贩子”事件的新闻时评(部分)

注:以上数据均来自互联网

以上10篇新闻时评的数据均来自互联网,首先在新京报、光明网、新浪评论上浏览做出初步筛选,然后根据时间进行排列,再按照标题空格作者的格式在百度中进行搜索,得出其转载量。下面分别从字数、句式和表意等方面分别阐述。

(1)从字数上看,除第10条为20字,其余的均在15字以内,非常短小精炼,符合了新媒体时代移动化阅读的标题规制。

(2)从标题结构上看,标题均采用单行式,虽形式多样但殊途同归,都在旗帜鲜明的表达观点。或采用“引语式”,如表中的第1条“她凭啥说‘这个社会就没啥希望了’”;或采用“论断式”,如表中的第2条、8条“靠怒斥根绝不了号贩子”、“医疗管理粗放是号贩子猖獗的土壤”;或采用“号召式”,如表中的第3条“全社会都该感谢号贩子”;或采用“警句式”,如表中的第9条“警惕号贩子治理中的歪楼模式”;或采用“疑问式”,如表中的第5条、7条、10条“没有号贩子看病就不再难吗”、“是号贩子和患者在竞争专家号吗”、“抓住号贩子就枪毙,挂号大涨价,你选哪个”;或采用“假设式”,如表中的第4条、6条“ ‘黄牛’是不是我们必须承受的苦难”、“非法经营罪能否扩大到号贩子”。

(3)从表意来看,标题表达观点都很鲜明,且具有一定的冲击力。如表中第10条“抓住号贩子就枪毙,挂号大涨价,你选哪个”,表达用语就有一定的刺激性,容易引起用户的关注,且选择式标题,易引起用户思考。再如第1条“她凭啥说‘这个社会就没啥希望了’”,运用强度刺激的反问式,含有一定的悬念,表达用语也比较“劲爆”,易激起用户追根究底的好奇心。

3.评论逻辑:多方论证凸显观点

新闻评论是讲“理”的,这个“理”包含三个层次:理性、逻辑和伦理。理性是知识论上的,逻辑是方法论上的,而伦理则是道德层面对这个职业的规范。其中,方法论层面上的“逻辑”应该是时评写作中最重要的元素。[3]衡量一篇评论写作优劣的标准,作为判断的结论当然重要,但作者是通过什么“方法”得出这个结论的,论据能不能支撑结果,论证和推理合不合规则,引用的事实是不是真实,等等。若“方法”不对,结论再被受众青睐,都不是一篇成功的评论。在新媒体时代,受碎片化、快餐化的阅读方式影响,新颖的论点层出不穷,而有力的论证却经常缺位,让读者很容易放弃阅读,在一个个论点上蜻蜓点水,评论也削弱了自己应有的功能。

对时评写作中评论逻辑的分析还是以“女孩怒斥号贩子”这一网络事件为例。从时间上来讲,“女孩怒斥号贩子”的视频是1月25日在网上引起关注,因此,光明网的《她凭啥说“这个社会就没啥希望了”》是较早关注此事的新闻时评,该文截止1月31日在百度搜索中显示的转载量为760次,可以说是一篇比较成功的时评。文章主要的观点是赞同视频女孩的断言“这个社会就没啥希望了”,接着从优势资源过于集中、号贩子难治的质疑到国人对各种资源获取时的紧张心理进行了论证,而结尾以“这究竟是谁的错”这个责问结束,通篇1300字,分为7段,使用了个别上升到概括、层层深入两种评论逻辑。

接下来选的9篇时评时间段为1月27日-29日,时效性较强,时评的标题中均有“号贩子”的字样。北京青年报的评论员张天蔚发文《靠怒斥根绝不了号贩子》,可以说给狂热的舆论打了一针镇静剂,作者运用经济学知识,给读者耐心解读“号贩子”现象,并提出“完善并实行混合分配优质医疗资源的模式”才是解决问题之道。《功夫财经》刊载了中央财经大学王福重教授的文章《全社会都该感谢号贩子》,作者首先分析了号贩子产生的原因,进而指出产生这一矛盾的实质原因是定价太低,并做了细致论证,此文一出立即受到了各方的高度热议,搜狐组织了专门的民调,网友对此观点各持己见,又掀起了新的话题热潮;《京华时报》的评论员杨耕身撰文《“黄牛”是不是我们必须承受的苦难》,直陈事件的真相并非“没有勾结就没有黄牛”,而是“没有资源紧缺就没有黄牛泛滥”并旗帜鲜明的亮明观点,“黄牛问题”要靠医疗体制改革最终来解决。专业评论人惠铭生在其新浪博客发文《没有号贩子看病就不再难吗》,从患者的角度思考此问题,认为患者盲目涌向一线城市大医院是助推看病难的主要因素,应考虑推进分级诊疗来解决此问题。《新京报》的评论员周铭川撰文《非法经营罪能否扩大到“号贩子”》,由于该评论员为刑法学博士,故文章从法律的角度主张对倒号行为加大刑法打击力度,同时采取专家实名挂号、分级就诊、且政府要引导民众不要过分迷信专家等措施来解决此类问题。此文一出,又引起了热议,《京华时报》的评论员杨耕身撰文《警惕号贩子治理中的歪楼模式》,时评指出“未从医疗体制入手,也未从‘内鬼’入手,而只是一味强调打击号贩子,是一种‘歪楼’模式。建议将号贩子纳入非法经营罪、认为应当通过价格来调节挂号费及声称应感谢号贩子、号贩子也是‘天使’的观点,更是严重的歪楼。欲使医疗之楼得以扶正,仍需从医疗体制着手予以解决。”光明网的评论员舒圣祥发文《是号贩子和患者在竞争专家号吗》,提出“号贩子与患者之间本质上并不存在竞争关系,号贩子的专家号最终是要高价卖给患者的,所以实质仍然是患者与患者之间的竞争。只不过有的人愿意去排队,有的人愿意出高价。这个意义上,打不绝的号贩子并不是问题的关键,理顺就诊机制和价格机制才是最重要的。”此观点的响应度最高,转载量为41200。《新京报》发表社论《医疗管理粗放是号贩子猖獗的土壤》,从 “治标”谈到“治本”采取层层深入的逻辑,解剖了号贩子猖獗的现象。著名时评人王海涛撰文《抓住号贩子就枪毙,挂号大涨价,你选哪个》,提出采用市场化或严打的方式来解决此问题,并认真举证,文章采用辨证思维的评论逻辑引起了受众对此问题的深刻思考。

纵观这10个时评作品,均出自“名家名栏目名媒体”,从不同角度来解读此事,做到了论点鲜明、论据充分、推理严密,从评论逻辑观之,可归为四类:个别上升到概括、正反对照、辨证思维和层层深入。在新媒体环境下,新闻和观点传播的超速度会使舆论不断发酵而使事件升级,正是恰当的评论逻辑的使用,这些时评作品能够引起广泛关注,形成官方舆论场,进而引导大众正确认识此类网络突发事件,为民间舆论场及时导航。

4.评论方式:传统新闻评论与“微评论”的有效结合

传统新闻评论以写作上的思维深刻,论证严密,逻辑合理,在引发读者思维的同时,主流意识的权威性等方面的突出优势也受到了媒体的高度重视。以微博为代表的新媒体评论虽然只有140字,但已经包含了一篇好的新闻评论所应该具备的所有要素:醒目的标题、独到的论点、形象的比喻、流畅的语言和清晰的论证。其短小精悍、言简意赅、寓言深刻的微言快语网络风行。有业界人士不禁担忧,传统新闻评论会走向末路。对此《中国青年报》著名时评人曹林提出自己的观点“微博及微评不是传统评论的终结者,而是一个有益的补充;基于新闻评论的文体规范和功能要求,加上微评本身的问题,新兴的微评是取代不了传统评论的。”而著名新闻评论研究学者赵振宇也认为“在以微博为主体的新媒介格局中,传统媒体的新闻评论有其不可替代的优势,但是在微博的冲击之下,也凸显了不足之处,如时效性弱、互动性差等。”[4]由此可见,在新媒体环境下,新闻时评作为公众意见表达的一种手段与渠道,理所当然要表现出广泛的参与性,而不应成为若干“小圈子”的自娱自乐。因此,在评论方式上应该做到传统新闻评论与“微评论”的有效结合。

以“女孩怒斥号贩子”的新闻时评为例,网上的传统时评可谓掷地有声,微博评论也引起了众多的围观和转发。人民微评发表题为“号贩子向谁示威”的微评,原文如下:

“号贩子顶风作案又是打谁的脸?安保人员有号贩子的联系方式,可否印证两者勾结?三甲医院的专家号都能买到,号贩子何以如此神通?每个问号背后,或许都隐匿着一种肮脏交易,也都汹涌着患者的无奈叹息。号贩子大行其道,并非无药可治,就看是否动真格。”

短短118字,连续三问,层层深入,表达铿锵有力,直指问题核心,结论清晰。与传统新闻时评比较,少了严密、推理,但多了醒目、感性,被多家权威媒体和地方媒体转发。

综上,在新媒体时代,传统新闻评论与微博评论各有优势,可互为补充,引导主流舆论,有效发挥评论的社会功能。

5.语言风格:“精英”+“草根”

新闻评论的语言一贯被贴上“精英”、“严肃”的标签,因而显得“高高在上”、曲高和寡,成为新闻时评的诟病。而新闻评论的语言基本由词汇、句式和修辞构成。下面结合具体的时评作品分析。

(1)词汇:口语化表达的趋势明显

李佳宝撰文提出“微语境”,即微博、微信、微群、微刊、微吧等一系列以“微”字为特质的媒介形态构成了一个新的话语传播体系。[5]我们当下就处在微语境中,新闻评论的语言表达也受此影响,时评作品中俗语、流行语、网络用语使用频繁且大胆。如“重要的事情说三遍”、“屌丝”、“躺着也中枪”、“元芳,你怎么看”等热词多次出现在时评里。这种表达被网友称为“小清新”,也为正统、板结的传统新闻评论话语体系注入了新鲜血液,但也要注意段子化、极端化、情绪化等浮躁、低俗的表达倾向蔓延。

(2)句式:亲民、协商的特征凸显

处于第三次时评热潮中,时评已经从“传输观点”转向“意见表达”,故在时评作品的句式选择上也越来越凸现亲民、协商的特征。董天策等学者撰文称对人民日报官方微博做文本分析发现,《人民日报》评论在句式上已不使用“命令句”,可使用要求句 、商量句与请求句。[6]

如前文提到王海涛的时评作品《抓住号贩子就枪毙,挂号大涨价,你选哪个》中的句式表达就很有特点,第一处:“这种可以被偶然事件点燃的火山还会不会有?——这是一个堪称忧国忧民的宏大话题,不好说,说不好,不说好”;第二处:“最后,我还是想问,你敢在医院录像吗,你敢在医院痛斥吗?你不敢吧。最后的最后,我还想问,你觉得是主张抓住号贩子就枪毙好呢,还是医院的专家号大幅涨价好呢?你觉得都不可能吧。所以,很可能,号贩子,明天见,号贩子,天天见。”这种表述多采用短句,甚至有绕口令的意味,但有效的表达观点,同时尽量避免“说教式”、“灌输式”的印象。

(3)修辞:时评美感跃然纸面

修辞手法是展现新闻评论语言风格的重要手段。现代修辞理论认为,借“势”服人,即“修辞者通过对‘势’合于一定法度的运用,促使受众信服自己的说辞” 是新闻修辞的一个重要特点。在时评作品中常用的修辞手法主要有对偶、对比和比喻等。如《人民日报》针对小米的“饥饿营销”发表官微 “别把用户当猴耍 米粉必然变米愤”,就采用了比喻的手法,让用户印象深刻。再如人民微评“习马会”:“北京今年的初雪,迎来了‘双羽四脚’的习马会。打断骨头连着筋、血浓于水的表述令人人有一热;北宋张横渠的‘为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平’的陈述,让中国人看到了希望。饭后AA制,透着一种互相理解与尊重。两岸有福,中国加油!”微文仅119字,但比喻、对偶等修辞手法的使用,加之句式的工整,产生了很强的美感。

综上,在新媒体时代,时评的写作要走下神坛更接地气,就必须在语言风格方面保持“精英”话语的同时增加“草根”性,真正实现公民新闻的建构。

随着移动互联技术高速发展,新媒体不断更迭,新闻时评的发展还会受到更大冲击和挑战,但其地位和功能毋庸置疑,因此新闻时评的写作会更显重要,无论是长篇大论的传统新闻评论还是微言大义的微评论均要注意选题来源、标题制作、评论逻辑、评论方式及语言风格,要适应新媒体环境下媒体和用户的需要,时评写作才会有生命力。

[1]王国梅.试论时评的发展规律及走向——我国三次时评热潮比较研究[D].保定:河北大学,2006.

[2]曹林.微评冲击下传统媒体评论的创新空间[J].中国记者,2012(7).

[3]曹林.时评写作十讲[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[4]赵振宇.网络时代传统媒体新闻评论创新的思考 [J].中国记者,2012(8).

[5]李佳宝.微语境下主流媒体新闻评论的舆论引导——以人民日报官方微博的“人民微评”为例[J].新闻世界,2014(11).

[6]董天策,梁辰曦,夏侯命波.试论人民日报官方微博新闻评论的话语方式[J].国际新闻界,2013(9).

[责任编辑:王建科责任校对:王建科陈 曦]

2016-03-10

2016-06-14

岳琳(1978-),女,陕西汉中人,陕西理工大学文学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为新闻传播学。

G212.2

A

1673-2936(2016)03-0074-05