从英文《北平时事日报》社论看其对战后若干重大问题的态度*

英文《北平时事日报》(The Peiping Chronicle,1932—1948,见图1、2)创刊于1932年6月7日。当时北京英文报的状况是,由华人创办的《北京每日新闻》(Peking Daily News, 1909—1937)作为北京英文报的元老继续存在,《英文平西报》(The Yenching Gazette, 1932.3.2—1933.5)刚由燕京大学新闻系创办,而由南京国民政府充当后台老板的《北京导报》(Peking Leader, 1918—1932)由于得罪了日本人而停刊。《北平时事日报》被认为是《北京导报》的继任者,由华人担任社长,但首任主笔(相当于现在“总编辑”的职位)是英国人 李治(William Sheldon Ridge,1875—1946,1932—1937年担任该职)。①此人是长期在华的资深报人,曾任上海《字林西报》(North China Daily News)记者、英国人辛博森(Bertram Lenoх Simpson, 1877—1930)在北京创办的《东方时报》(The Far Eastern Times, 1923—1928)主笔(Managing Editor)等职。曾在1934—1937年间任职(acting news editor,执行新闻编辑)于《北平时事日报》的中国报人孙瑞芹在其回忆录中对该报有如下描述:“Mr.Chang Ming-wei knew nothing about newspaper management.He had been in charge of the paper since 1932 when the suppressed Peiping Leader was reorganized into the Peiping Chronicle with Mr.Sheldon Ridge as editor and Mr.C.A.Taylor as news editor.”(张明伟 [音译]先生对办报一无所知。自 1932年被停刊的《北京导报》重组为《北平时事日报》以来,他一直主管该报,李治任主笔,泰勒任新闻编辑。)国民党中央政府每月给予资金补贴,该报实际上成了国民政府的机关报。1935年底张明伟离职(但日本人占领北京前夕又回到原来岗位),李治成了名义上的社长,希图得到英国政府的保护。参见Sun Jui-chin, “The Reminiscences of Mr.J.C.Sun.” Unpublished, pp.196, 197, 213, 226, 237.该报于1937年10月底被迫出售给日本占领者,在此后的八年时间里成为了日本占领者的机关报,也是在此期间以及战后若干年北京唯一的英文报纸。“抗战”胜利后,该报由国民政府接收。1945年10月—1946年9月间,由胡适推荐,从20世纪20年代开始活跃在北京英文报业的资深报人孙瑞芹(Sun Juichin, 1898—1971)被任命为该报的主编(Director and editor-in-chief)。主编的重要职责是写社论。作为英文报,《北平时事日报》的读者对象主要是当时在北京的驻华使团、传教士、外国商人、士兵等,也包括懂英文的中国新知识分子。本文将以笔者目前能看到的该报1946年1—2月、6月及7—8月的社论为材料(均为孙瑞芹所撰,社论的位置在第二页的首栏),来审视该报(同时也是主编本人)对当时北京乃至整个中国、世界的某些问题或社会状况的态度。

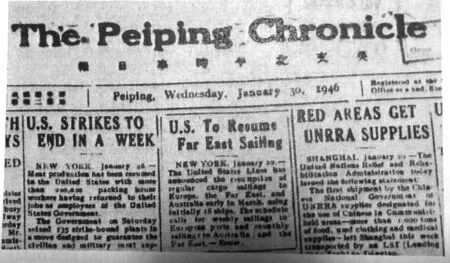

图1:《北平时事日报》刊头

图2:《北平时事日报》内版

为了叙述的方便,笔者拟就“如何对待战后的日本” “为战后受到不公平对待的人们鸣不平”“对战后世界的期盼”三个方面分述之。

一、如何对待战后的日本

1946年1月5日的社论《对日本人进行再教育》(“Re-education of Japanese”)指出:

对日本人的再教育……随着裕仁天皇在新年前夕发布敕令,废除将天皇信奉为神的神道信仰向前迈进了一大步。在敕令中,天皇呼吁子民忘掉自己为“第一种族”(master race)的幻觉,并为重建一个完全和平的日本而工作。他还呼吁人民接受战败的事实……同一天,麦克阿瑟将军[美国占领军统帅]给日本政府发布指令,命令其马上停止在日本学校里进行的宣扬军国主义与狭隘民族主义的三门课程的教学,并没收有以上内容的所有教材及讲义。

自1868年明治维新至去年8月无条件投降,自孩童以上的日本人均接受其天皇及种族来源于神的教育。结果日本人秉持一种根深蒂固的信仰:自己的国家在世界上有神授的使命,其他民族均低劣于大和民族。……这一信仰不仅存在于武士阶层,接受良好西方教育的日本人也普遍认同。

……

该教育最有害的结果是盲目的爱国主义,拒不考虑他人的观点。因此,在最近40年的中日关系中,日本总是认为中国是错误的一方,而且中国人不能被允许爱国。只有日本人才能爱国,而一旦中国人表现出爱国,即刻被贴上“反日”标签。更有甚者,日本人要把自己的思想方式强加给中国人。在其占领北平的八年里,日本宪兵因中国人的爱国活动而肆意逮捕、残害了成千上万的中国人。那些从日本刽子手屠刀下逃脱的中国人的共同经历是,他们经常被抽嘴巴或毒打,借口是亵渎日本天皇,哪怕是有一点点未遵从日本的相关礼仪都要惨遭厄运。与日本人争论是毫无作用的,因为他们以为对他们有利的也必然对其他民族有利。因此,如果中国人在行为准则上与日本人不同,日本人认为中国人就要挨揍才会明白自己的错误从而改邪归正。

如果让日本在未来的半个世纪里不再对世界的和平产生危害,其人民必须要接受重新教育。……裕仁天皇的敕令是在正确的方向上迈出的一步,但必须通过即刻的对日本宪法及历史教科书的修订才能得到实施。……这个国家及人民必须在同盟国的严密监督下,以免其军国主义与极端爱国主义(jingoism)的故态复萌。①Jianyi Zhang, ed., A Collection of English Editorials by a Chinese Editor-in-Chief in Peiping Chronicle.Not formally published,2nd printing, 2011, pp.6-9.

在另一篇以《一种令人惊奇的情境》( “An Amazing Situation”,1946.7.24)为题的社论里,日本人的本性进一步得到了揭示。据该社论称,自1945年4月开始,日本本土一个黑社会组织的分支在巴西圣保罗州(该州当时有日本侨民25万人)对于相信日本已被同盟国击败的自己的同胞大开杀戒。日本政府通过驻巴西的瑞典使团在日本侨民中散发有日本外相签署的声明,要求日本侨民不要受到不负责任谣言的蛊惑,要有尊严有耐心地直面战争以日本投降告终的结局。然而,他们绝大多数人不接受这个事实,甚至无礼地提出巴西报纸不能提日本战败投降这件事。有人甚至叫嚣着“日本人民只知道自己的不可战胜”“所有相信日本战败的国人必须死。我们的组织很强大,无人能抵”等等,这在正常人看来是匪夷所思的思维状态。社论在叙述完这个日本人在客居地自相残杀的事件后,评论道:

日本人是世界上最固执的民族之一。他们认定目标后就决不动摇,而且非常不幸的是,他们的见解越错误,他们似乎越要拼死地做到底。这个说法从表面上看很孩子气,但这仅仅是因为绝大多数人无法意识到日本人作为个体与作为民族是多么地符合儿童心理学。

日本占领中国八年的历程给予了北京人对日本人心态了解的机会,要远超过那些通过书本了解的学者或者旅居过日本的人。日本人用以掩饰其本原心灵的伪善笑容、甜言蜜语与鞠躬礼在中国的占领区一概被抛诸脑后。尽管那些为日本本土所谓的民族魅力及其似是而非的好客所欺骗的外国人信口开河,日本人的部分原形在这个圣保罗的恐怖事件中终于毕露了。典型的日本虚伪以及愈益明显的“不惜一切代价讨好占领当局”的政策(许多外国人把这误当作其“走向民主”的标志),不会允许本土的日本人像旅居圣保罗的日本侨民那样公然地犯判断上的错误。两者唯一的区别是,一个处于外国军队的占领之下,他们要千方百计地听话以便尽快将占领者迎送出门,而另一个即便展示其与生俱来的“不可战胜情结”,也显然不会有任何损失。

我们必须记住,无论是本土的还是海外的日本人,过去从未、现在与将来也决不会忏悔。他们对于侵略以及在中国所从事的所有恶行丝毫不感到道德上的罪恶。圣保罗事件应该要让同盟国警觉他们面对的是抱持怎样心态的一个民族。有着这种心态的日本人在其本土数以百万计,他们正在数着时间,而耐心是日本人的一种长处。①Ibid., pp.140-143.

从战后尤其是近二三十年来看,中日关系的起起伏伏,日本政要以及教育部门美化甚至否认近现代以来日本对中韩等国的侵略史,拒不承认南京大屠杀以及“二战”期间强征“慰安妇”等反人类的罪行。再加上美国在冷战期间以及以后出于自身利益的考虑,纵容甚至暗地里鼓励日本的倒行逆施,以便离间东亚各国的关系,让不思悔改、本性难移的日本人更是肆无忌惮。随着近年来日本放开武器出口三原则,以及解禁集体自卫权,扩军备战,插手南海争端,并公然宣称其目的就是针对中国,“潘多拉的盒子”已经被打开。日本现在以美日同盟为后盾,千方百计离间中国与东盟国家以及中韩之间的关系,以图谋重新称霸亚洲之野心已昭然若揭。毫不夸张地说,东亚上空又开始笼罩战争的雾霭。《北平时事日报》上的这两篇社论,站在曾经的受害者中国的一方,在日本战败后不久通过具体事例来揭露日本人的虚伪、固执、好斗好战、老谋深算的本性,一针见血,对于70年后我们这些曾经惨遭日本侵略的受难者的子孙们,都有莫大的警示作用。

二、为战后受到不公平对待的人们鸣不平

在这几个月的社论中,就政府的某些政策提出异议,同时为战后受到不公平对待的人们鸣不平的事例是很多的。归纳起来,大致有以下几种:

1.国民政府的司法部针对曾在傀儡政府中任职的司法官员,以及从傀儡政府获得律师资格或曾在傀儡政府法庭出庭的律师,不允许他们继续在新政府中任职或新建法庭上出庭辩护。《北平时事日报》连续发表两篇社论—《一个正确的决定》(“A Right Decision”,1946.1.6)、《若干司法问题》(“Some Judicial Problems”,1946.1.11),呼吁政府重新考虑这个政策:

既然司法部已决定维持原傀儡法庭的判决,下一个合乎逻辑的步骤应该是让所有在占领时期曾在傀儡法庭服务过的法官复职,除了少数被确证犯有通敌罪的外。同时,也要允许律师出庭,在新的法庭上执业。……似乎很少有人注意到司法官员的困境,他们中的大多数像大学老师一样是清白的,没有叛国的嫌疑。再说,他们所有人都是经过严格的考试竞争才进入司法部门服务的,收入却非常微薄。如果政府仅仅因为他们在日本占领期间继续从事司法工作,坚决要辞退他们,那么立法院为光复地区的法庭配备称职有经验的人员将困难重重。

这种考虑同样适用于律师。从可靠的权威部门我们获悉,不仅是那些从傀儡政府获得律师从业许可证,还有那些在战前获得许可证但曾在傀儡法庭上过庭的律师,都不被允许在光复后的法庭上出庭。我们希望这个裁决不是最终的,还有修正的余地。该裁决若得不到修正,那么在北平恐怕不会超过五位律师有能力为已被捕的数百名面临通敌与叛国指控的傀儡政府官员辩护……仅仅为了这一需要,也必须修正关于在光复地区律师从业资格的裁决。①Ibid., pp.12-13.

另一篇相关社论先介绍了当时北平中文大报之一《益世报》的相关报道,说如果严格执行立法院的规定,那么北平只有一位律师及四位法官有可能继续他们的工作,这显然与当时北平地区法院羁押1199名涉嫌通敌、卖国罪的疑犯需要尽快经过司法程序得到公正审判的状况相抵触。因此,社论呼吁:“可以让那些曾在傀儡法庭上出庭的律师以试用的方式恢复执业,因为他们中的绝大多数人像那些在八年被占领期间不幸在北平留下来的许多人一样是爱国的。”②Ibid., p.16.

关于如何判断并对待通敌者与汉奸以及傀儡政府的官员的问题,社论也从全球惯例与人道的角度表达了看法。例如,社论指出,关于通敌者的指控,必须要有个时间的界限,不能无限期下去,这也是英、法两国的一贯做法,我们也应该照办。③Ibid., pp.203-205.关于政府颁布法令,所有前傀儡政府的官员,在一至五年时间内,不得在政府部门就职,社论也表达了保留意见,认为这涉及的面太广,照此执行,北平各级政府中至少有80%的人员即数千人将要被清理失业。再说,战后百废待兴,正是急需人才的时候。他们在敌占八年期间留在北平生活工作,并非由于他们自己的过错。社论希望政府在正式实施该裁定前要三思而后行。④Ibid., p.238.

2.对台湾人战后财产被政府充公提出不同意见。据该社论称,在重庆的国民政府行政院关于如何处理朝鲜、中国台湾地区财产发布了一系列的法规,要求全国省、市级政府予以实施。法规规定,所有朝鲜与台湾地区的公共财产都由政府接收并充公。至于朝鲜人与台湾地区人民的个人财产,处理署要依据有关敌人与傀儡财产的处理法规,先没收、保存,然后予以处理。只有那些能提供可靠证据证明其在战争期间未为日本人提供特殊服务、未依仗日本人的势力去欺压中国人或者未为日本人掩藏财产提供帮助的人,才能被发还财产。行政院将根据提交的证据决定是否发还财产。对此,北平台湾人会馆与台湾省改革协会(The Peiping Formosans’ Guild and Formosan Province Reform Association)联合发布了一个备忘录,其中几大要点在1946年1月20日的社论里予以了转载。首先,台湾是中国的一部分,战后已无条件回归中国版图,台湾人就像广东人、福建人那样属于中国人;而朝鲜是一个独立的国家,朝鲜人不是中国人,把二者混为一谈实为不妥。诚然,台湾人中确实有人在战争期间借日本人的势力来欺压我们的中国兄弟,但这与被占领地区的中国汉奸没什么区别,应该根据汉奸法案(Traitor’s Act)予以惩处。该备忘录对政府不区分守法与通敌台湾人的财产表示遗憾。另外,要求台湾人在财产被没收后提交证据证明其在战争期间未参与日本人针对中国人的活动,这是认定有罪在先,与司法的基本原则背道而驰。备忘录最后指出:

在日本占领的50年时间里,我们台湾人已受够了日本人的政治压迫与经济剥削。因此,我们现在能回归祖国的怀抱并开始新的生活,真让人欢欣雀跃。我们会全心全意地支持政府出台的有关台湾人的法规,然而眼前的法规中有关处理台湾人财产的若干条款,我们难以保持沉默。我们希望公众能协助我们向政府呼吁对该法规能予以重新考虑。①Ibid., p.34.

当时京津地区有大约2000名台湾人。一般中国人也相信,绝大多数的台湾人是守法的、正直的。虽然也有些台湾人在占领期间被迫与日本人合作,但他们在心底里却是憎恨日本人的,而战后台湾回归祖国他们是真诚地表达了喜悦之情的。社论首先转述了台湾人的心声,这其实就是表达了对他们的同情与支持,其次是希望他们再等一等,因为大家看到的仅仅是这个法规的电报摘要版,许多不明确处有待澄清。该篇社论最后安抚说:“台湾人尽可放心,政府一定会尽其所能来保护守法台湾人的财产的。”②Ibid.

除以上外,国民政府教育部要求当时北平公立大学(如伪北大、伪北师大)的学生重新参加学业考试并写一份基于“三民主义”的“思想汇报”,否则不予承认学历,这引起了学生的不满。《北平时事日报》的社论首先表示教育部的这两个要求并非过分,但对学生的诉求也表示了一定的同情。另外,在战后物价飞涨的情况下,社论呼吁政府与社会要改善教师、报社工作人员的待遇,改善北平监狱的条件以及保护清华大学等校园的财产不因接收过程而遭受损失,等等。

三、对战后世界的期盼

对战后世界的期盼以及达此期盼我们需要做的努力,在1946年元旦的社论里有一个宏观的概括:

新年终于到来了,它把无限的机会展现在我们眼前。在未来的12个月里,将有和平、繁荣、成功与喜悦。新年将给我们带来一切美好的东西,使得人生充满希望,只要我们具备智慧,能够抓住我们面前的一切机遇,并让它们达成我们的家园、我们的国家以及整个世界的安全。

……

新年贺词是对于积极性、忍耐性、团结与坚定信念的呼吁。这个呼吁传播给全人类:男女老少。它触动着今天所有人的内心深处,让人们去追求一个崭新而更加美好的世界,一个充满和平、善意与幸福的世界。在我们驻足于新年门槛之时,让我们都鼓足勇气,坚定人类与生俱来的要求自由和平的信念,以及发扬人类一贯为推进该目标的实现而不懈奋斗的精神。③Ibid., pp.1, 2.

在《七七事变》(1946.7.7)这篇社论中,主编先简要回顾了史实以及中国军队及平民所做出的牺牲:

今天,我们将举行全国范围的纪念活动,纪念卢沟桥事变9周年,该事变发生后不到三周,日本占领了北平、天津,以致中日之间的战争全面爆发,最终酿成第二次世界大战。全国主要城市都要缅怀那些在八年抗战中失去生命的军人与平民。

……

据国防部公布的数字,在抗战中国民政府登记在案的阵亡将士是3 500 000人。如果加上平民死亡,这场战争总死亡数超过10 000 000人。虽然一千万在中国四亿五千万总人口中是个不算大的比例,中国每年的饥荒与内战的死亡人数也有数百万人,但我们必须记住在这些战争罹难者中有大量的男女正当年,他们是国家的精英。他们为这个国家的生存而死。他们的中国必将战胜日本的信念,随着同盟国军队的胜利、日本的无条件投降而得到了验证。④Ibid., pp.108, 109.

战胜日本固然不容易,但重建国家的任务必将同样艰辛,社论最后提出了希望:

在这卢沟桥事变9周年之际,我们所有的幸存者不仅应该要纪念亡者,呼吁政府尽量好地抚恤他们的遗属,而且要坚决地不使英雄们为此献出生命的民族自由与国家统一事业受到颠覆与损害。诚然,没有什么方式比坚定地团结在那些为国家和平与统一的人们的周围来纪念先烈更好的方式了。①Ibid.

显然,与元旦社论的乐观态度相比,半年多后的社论对未来的期盼带有更多的忧愁,这也与当时中国国内在举国欢庆抗战胜利后在诸多方面进展不顺利甚至越来越多的矛盾凸显有着直接的关系。

如果说以上社论的关注对象以及所表达的观点更多地可看出《北平时事日报》主编孙瑞芹作为无党派自由知识分子站在较公正的立场,在国民政府出钱办的这份英文报上,却常常不和“党国”保持一致,同情弱者,呼吁政府重新考虑所制定、颁布的政策法规(据说其战后在该报任职一年时间即被迫辞职也正是这个原因)的话,那么在本阶段关于战后建立“联合政府”、维护国家的和平与统一问题的诸多社论里,在国民政府与中共之间,该报就明显地站在国民政府一边,或明或隐地谴责其对手共产党及其领导下的根据地政府了。这种社论自 1946年2月10日的《联合政府》(“Coalition Government”)开始,到了七八月份更是接踵而至地刊登了《彭的声明》(“Peng’s Statement”,1946.7.2)、《 反 美 鼓 动 》(“Anti-US Agitation”,1946.7.10)、《共产党故伎重演》(“The Communists at It Again”,1946.7.16)、《外国报刊报道中国》(“Foreign Press on China”,1946.7.27)、《北平—天津路上枪击事件》(“Peiping-Tientsin Road Shooting Incident”,1946.8.1)、《无耻的声明》(“A Shameless Statement,”1946.8.3)、《 马 歇 尔 — 史迪威声明》(“Marshall-Stuart Statement”,1946.8.13)、《胜利日》(“Victory Day”,1946.8.15),本月在此主题上的社论以警示色彩颇浓的《来自共产党的挑战 》(“The Communist Challenge,”1946.8.22)结束。这种紧锣密鼓式、谴责调子逐渐升高的政治社论,当然是作为国民政府在北平的唯一英文机关报的职责。然而,国民政府对该报的控制并非密不透风,一直躲在后台从未冲到前台,主编有着较大发表个人看法的空间,这些社论在较大程度上同时反映出了《北平时事日报》主编对当时国内局势及国共斗争的基本看法。

美国汉学家狄百瑞获第二届唐奖“汉学奖”

2016年6月20日,美国汉学家狄百瑞(William Theodore de Bary)凭借在儒学研究领域的“开创性贡献”,获第二届唐奖“汉学奖”。

狄百瑞,美国哥伦比亚大学东亚语言与文化系教授,海外研究中国思想的著名学者,也是本刊的学术顾问。狄百瑞教授今年97岁高龄,一生出版30多本专著,其中多部具有突破性贡献。他参与编写的教材,至今仍是欧美大学生了解儒家文化的必读书。他已经被翻译为中文的著作包括《儒家的困境》《中国的自由传统》《东亚文明》《亚洲价值与人权》等。

狄百瑞对儒家思想即有同情的理解与阐扬,也不乏诚恳的批评。在目前国际快速交流的趋势下,狄百瑞教授的儒学已经不仅在于对中国传统思想的肯定、批判与反思,而且提出西方各种人文领域所欠缺的、可对话的空间,并将历久弥新的中国传统观念,嫁接到当代社会,探讨人权、公民社会、环境等前瞻性议题,提出真知灼见与解决方针,将东西对话扩展到全球对话,成为新世纪全球化下,重新思考人文领域重要性的领导人物。他主张儒学绝非现代化的阻碍,反而是东亚地区的文化资本。他认为不同文化传统间需要沟通对话,仅以西方观点看待或引导世界文明的走向,已不符合多元文化主义流行的今日,异中求同才能彰显人权和公民社会的价值,解决世界上的各种危机。并指出儒家和印度传统除了各自所具有的活力外,也抱持开放而多元的文化主义。

唐奖(Tang Prize),由台湾企业家尹衍梁个人效法诺贝尔奖精神捐助成立,旨在发扬盛唐精神,设置“永续发展”“生技医药”“汉学”与“法治”四大奖项,每两年一届。2014年首届唐奖汉学奖的获得者是华人学者余英时。