农村扶贫开发政策的定西实践:历史、成效与对策

崔敏

(中共定西市委党校,甘肃 定西 743000)

农村扶贫开发政策的定西实践:历史、成效与对策

崔敏

(中共定西市委党校,甘肃定西743000)

扶贫开发是定西发展的一条主线。党和国家关于农村扶贫开发的每一次政策改革和措施调整,都触动了定西扶贫开发的核心和基础。30多年来,定西为改变贫穷的面貌在实干苦干中开拓思路、创新发展。定西精准扶贫工作,事关全省、全国改革发展稳定大局和小康目标的如期实现。文章在对定西贯彻落实党和国家扶贫开发政策实践进行分析的基础上,提出在经济新常态下,定西精准扶贫工作应以政策为导向,以“三苦”精神为动力,因地制宜,结合实际,不断探索,推进扶贫攻坚的广度和深度,实现经济社会跨越发展。

扶贫政策;实践分析;精准扶贫;甘肃定西

定西,“苦瘠甲于天下”,农村贫困人口67万、贫困面26%、年均20万农民返贫、返贫率30%左右。贫困是定西“短板中的短板”[1]。扶贫开发30多年,国家制定了如组织保障、目标瞄准、资金投入、产业开发、异地移民等诸多政策扶持贫困地区发展。定西在各个时期都富有创造性地实践了这些政策并取得了良好的效果。当前,定西扶贫开发进入了“精准扶贫精准脱贫”的新阶段,制定适合定西特点、适应经济新常态的精准扶贫工作方案,是定西缩小城乡差距,减少贫困人口,补齐贫困短板,确保与全省、全国同步实现小康的重大战略举措。

一、农村扶贫政策的定西实践历程

国家农村扶贫开发政策的定西实践集中体现于三个重要阶段:

(一)救济式扶贫(1973-1982年)

1973年,在周总理“要想尽一切办法,帮助那里的群众解决困难”的指示下,国家以直接救济的方式每年向定西调拨1000多万元粮食、衣物等救济款物满足群众的基本生存需要,直至1982年底,定西人民过着“吃着回销粮、穿着黄衣裳”的生活[2]。救济式扶贫主要通过地方民政部门将国家、省、市以及社会组织和个人出资的款物发放到贫困户。但救济,毕竟是杯水车薪,政府用一定数量的款物维持了非常时期定西贫困群众的基本生存需要,只要停止救济,贫困群体便会立刻陷入生活的困境,并没从根本上解决问题。

(二)开发式扶贫(1983-2012年)

1983年,国家在“三西”(甘肃河西、定西、宁夏西海固)地区开始有计划、有组织、大规模的扶贫开发,定西以“领导苦抓、社会苦帮、群众苦干”的“三苦”精神,在实干苦干中扶贫攻坚、开拓思路、寻求发展,通过实施大规模流域治理、兴修梯田、种草种树等工程,历史性地改变了贫穷落后面貌,实现了由饥贫向基本温饱的过渡[3]。

1.基础开发。1983年,“三西”建设从政策、资金、物资等方面倾斜扶持定西(每年拨付甘肃1.63亿元),定西扶贫开发由单纯救济式转向以经济开发为主的基础开发阶段,到1985年底,人均占有粮食达到496斤,农民人均收入达到226元,救济粮款物发放数量大幅度减少。

2.规模开发。1986年,《关于帮助贫困地区尽快改变面貌的通知》确定了开发式扶贫方针,这一政策使定西农民人均纯收入在1993年底增加到423元,绝对贫困人口下降到85.43万人,绝对贫困面下降为35%。

3.扶贫攻坚。1994年,国家“八七”扶贫攻坚计划和甘肃省“四七”扶贫攻坚计划对贫困县实行人力、财力、物力的全面倾斜。两个《计划》使定西绝对贫困人口到1999年底下降为15.27万人,绝对贫困面下降为3.67%,提前一年实现了整体基本解决温饱。

4.综合开发。2001年,《中国农村扶贫开发纲要(2001-2010)》开始了综合开发式扶贫,《甘肃省2001-2010年农村扶贫开发纲要》提出坚持开放开发的扶贫方针和改变农业生产基本条件与增加农民收入两个重点;2011年,《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》实施新一轮扶贫攻坚。以《纲要》为指导,定西制定详尽的发展规划,按新的贫困标准,2013年底,农民人均纯收入增加到4085元,贫困人口减少到83.92万,绝对贫困面下降到31.6%。

总体上,开发式扶贫用发展经济的办法来促进了定西经济社会的发展和贫困人口的减少及贫困面的降低,但这一模式直接瞄准贫困县、乡(镇)、村,没有瞄准贫困人口,在实践中存在“人情”味大、到户资源随意、中高收入农户受益大等问题。同时,这一模式是政府制定政策、投入资金、分配资源、动员力量,政府用行政手段决策、指导、管理,地方政府为追求“当年见效”把工作重点定格在增加农户收入上,并没有充分考虑市场机制的作用,从而使扶贫开发没能充分调动起贫困人口、基层组织、社会力量主动参与的积极性,农民增收缺乏“持续、稳定”机制,资金监管难以严格、透明,强调开发而忽略救济等问题。

(三)精准式扶贫(2013年至今)

从救济式扶贫转向开发式扶贫,是党和国家在总结多年扶贫开发工作经验的基础上进行的重大改革和根本性调整,是全部扶贫政策措施的核心和基础,是治本之举。实践证明,开发式扶贫是成功典范,但与救济式扶贫一样并没能啃下“贫困”这块“硬骨头”。精准扶贫是党和国家根据当前扶贫工作中的新情况、新问题提出的新要求,传递出国家扶贫开发方式创新转变的新思维、新思路,为扶贫攻坚指明了工作方向和工作重点。

2013年10月,甘肃省扶贫攻坚推进大会提出“坚持连片开发与分类扶持相结合,走精确扶贫的路子”后,定西及早谋划精准扶贫工作,明确提出“夯实贫困人口建档立卡工作,着力做好精准扶贫”的要求,制定出台了精准扶贫示范、双联行动助推、干部驻村帮扶等22项政策措施,在全省率先走精准扶贫攻坚的新路子[4]。

二、农村扶贫开发投入与成效分析成效

(一)扶贫资金投入分析

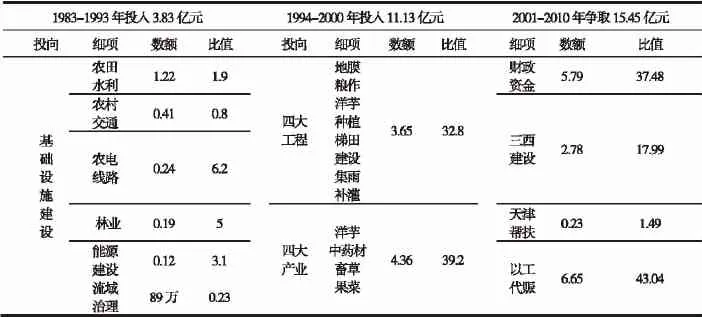

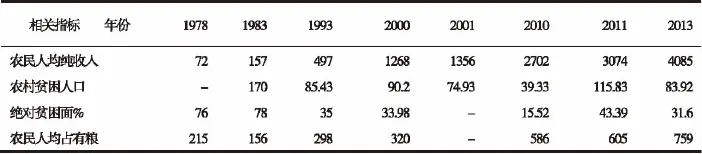

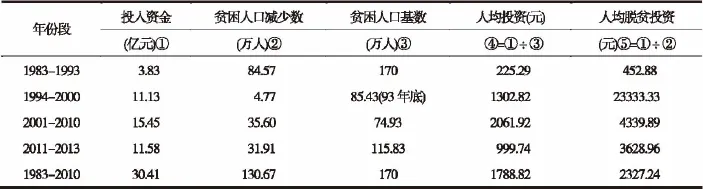

表1、表2显示,在资金投入上,1983-1993年,定西用于农村基础设施建设累计投入财政专项扶贫资金3.83亿元,占投入总量41.99亿元的9.12%,减贫84.57万人,年均减贫8.5万人。1994-2000年,发展四大工程和四大产业累计投入11.13亿元,占总投入量的26.51%,投入扶贫资金大,到1999年底,全市国内生产总值、财政收入、农民人均纯收入和城镇居民可支配收入比1978年分别增长15、10.1、15.4和14.7倍,提前一年实现了整体基本解决温饱的阶段性目标。2001-2010年,累计投入15.45亿元,占总投入量的36.79%,减贫35.6万人,年均减少3.6万人。2011-2013年,累计投入11.58亿元,占总投入量的27.58%,减贫31.91万人,年均减少10.64万人。由此可见,扶贫资金的注入对贫困人口大幅度减少有着显著影响,但受诸多因素的影响,扶贫资金投入与贫困人口减少相比,资金效益发挥较弱,意味着扶贫开发工作难度加大,进入“啃硬骨头”的攻坚阶段。

表11983 -2013年定西财政专项扶贫资金投入情况单位:亿元、%

表2 定西重点年份扶贫开发成就单位:元、万人、公斤

(二)扶贫资金投向分析

扶贫30多年,定西将各类扶贫资金的使用重点投向基础设施建设、富民产业发展、农业技术推广、劳务培训输转、发展社会事业等方面[5]。

1.基础设施。1983-1986年,投入基础设施专项资金3.83亿元。2006年后,投入整村推进、新农村建设、连片开发、人居工程、农村人饮等分别为3.32、0.75、0.96、7.38和4.24亿元,基础设施建设投入占总投入的43.52%,基本解决了贫困村行路、吃水、上学难等突出问题。

2.富民产业。1994-2000年,投向四大产业4.36亿元。2000年以后,投向马铃薯等特色优势产业专项资金4.83亿元、贴息贷款4.8亿元,投入扶贫企业贴息资金1248万元。产业发展资金投入占总投入的63.11%,体现出增加农民收入向种植、养殖、加工等高附加值产业发展。

3.实用技术。近年,投入全膜双垄沟播技术推广专项资金2880万元,投入日光温室、塑料大棚等设施农业专项资金1016万元。比例虽然小了些,但足以说明定西对科技扶贫的认识较以往有了更大的提高。科技扶贫不仅增加了贫困农民收入,而且达到了增效目的。

4.劳务培训。2007年以来,财政投入贫困家庭“两后生”技能培训0.85亿元,年培训输转扶贫工作重点乡村技能性劳动力1.3万人。2010年,12.5万贫困户借劳务输出实现了脱贫。劳务经济呈现人数逐年增加、创收逐步增长、贡献贫困农民增收越来越大的良好态势。

5.社会事业。随着学校、卫生、广电、农村危房等扶贫项目的增加,扶贫开发工作更加关注贫困人口的人文建设,道路、梯田、沼气、人饮等基础条件随着投入加大的得到极大改善。2545元,贫困人口减少了130.67万。1983年,定西贫困人口数170万,人均投资1788.82元,人均脱贫投资2327.24元,略高于人均投入数量,平均投入产出比为1∶1.3,投入与产出基本持平,扶贫效果对扶贫资金的投入数量依赖性很大。况且,这一结果测算的资金投入并非全部扶贫资金投入,若加上贴息贷款、社会帮扶等全部扶贫资金,人均脱贫投资数则更高。从这个角度看,扶贫资金使用效率低,扶贫开发效果不是很理想。2011-2013年,三年累计投入专项资金11.58亿元,农民人均纯收入增加了1383元,贫困人口减少31.91万,人均投资999.74元,而人均脱贫投资3628.96元,扶贫资金投入明显比前三期都高,扶贫效果大,变化最显著,农民得实惠最多(见表2、表3)。

表3 定西扶贫开发30年分阶段贫困人口人均投资、人均脱贫投资情况

总体上,定西扶贫开发工作更加具体化,体现出扶贫政策的三个转向。一是由过去扶持农民发展农副业转向扶持贫困地区发展特色优势产业和支柱产业。二是由单纯向贫困地区输入资金物资转向帮助其进行资源的深度开发和利用,即重视扶持经济开发。三是把提高贫困农民收入转向更加注重科技培训,更加注重提高农民自身发展能力,更加注重社会经济的全面发展。

(三)扶贫开发成效分析

从总体上看,30多年的扶贫开发使定西经济发展速度加快,基本生产生活条件得到明显改善,各项社会事业较快发展,贫困人口大幅度减少。

1.定量分析。1983-2010年,定西累计投入财政专项资金30.41亿元,农民人均纯收入增加了

2.比较分析。纵向看,1983-2013年,全市人均GDP增长46.94倍,财政收入增长102倍,社会消费品零售总额增长40.27倍,农民人均纯收入增长26.02倍,农村贫困人口减少86.08万,绝对贫困面下降46.4个百分点,经济社会发展成效显著。横向看,2013年,全市农民人均纯收入4085元,比全国8896元低4811元,比全省5093元低1008元,是全国平均水平的45.92%[7]。1983年到2013年,定西贫困人口之所以能够减少86万,绝对贫困面下降46个百分点,还有大量收入水平相对较高的贫困人口快速脱贫的影响。事实是,定西还有较多的低收入人口(2000年为74.93万人),这些低收入人口一旦再遇天灾等不可抗力或因病、因学、因婚等因素影响,则有返回到贫困人口或绝对贫困人口的可能。因此,随着经济发展差距和城乡居民收入差距的拉大,定西相对贫困问题依然突显,扶贫开发形势依然严峻,低收入人口和剩余的贫困人口是现阶段精准扶贫的重点和难点。

三、新时期定西农村扶贫开发对策

通过以上分析,定西扶贫开发经历了前期基础设施建设积累、贫困人口大幅减少、扶贫攻坚实现阶段性目标、综合开发、精准扶贫精准脱贫的发展轨迹,这是国家扶贫开发历程的一个缩影。从1983年起,定西经济社会虽然发生了显著变化,经济实力显著增强,农民人均纯收入增长,贫困人口大幅减少,贫困面降低。但近些年,定西与周边相邻地区经济发展的差距有所拉大,绝对贫困人口贫困程度加深。随着我国现代化进程的加速,生活在不同地区人们的收入差别在经济发展中“阶梯式”地持续扩大了,贫困地区实际上存在着“边缘化”的贫困[6]。因此,无论从关注最贫困人口、关注社会公正出发,还是从减少潜在的社会矛盾、建立和谐社会出发,对于这种现象,有必要重新审视现有的扶贫力度和措施。

(一)重新审定区域政策目标

地方性精准扶贫工作方案,要构筑起富有地方特色的涉及基础设施建设、公共服务保障、特色产业发展、强化保障措施等内容的扶贫政策体系,为精准扶贫注入强大活力。目前,贫困地区的贫困状况依然严峻,尤其是最低收入人口的数量减少缓慢,收入增长不快,其脱贫越来越多地依赖具体的扶贫政策以及相应的公共投资。如果只单纯追求尽快减少贫困人口总量,可能导致剩余贫困群体的平均收入降低,而且贫困群体内部的收入分配状况将进一步恶化,这与扶贫目标不相一致。因此,扶贫政策在考核指标的设计上应综合考虑深度与强度,在重视贫困群体内部分配的差距问题的基础上适当提高工作目标,否则,以较低的目标往往使贫困人口的脱贫建立在一种低水平且极不稳定的解决温饱的基础上,脱贫人口还未真正建立起自我发展的能力,抵御风险能力较弱,遇到风险极易返贫。

(二)科学论证设计规划

从根本上谋求定西扶贫开发项目投资的效益最大化,必须从扶贫项目的总体规划与设计入手。首先,精准扶贫工作组织机构,核心任务是进驻贫困乡(镇)、村、社、户,真正摸清贫困整体现状及致贫因素,以效益最大化为考量,因地制宜确定精准扶贫的整体目标与阶段性目标,规划设计科学、统一的最佳扶贫模式和项目结构体系,确保精准扶贫精准脱贫举措的时效性和实效性。

(三)灵活选择最佳模式

针对贫困人口分布的版块特点,因地制宜,灵活选择扶贫开发模式。一是商业经营模式。充分发挥城镇的商业纽带作用,强化市场功能,增加商业网点设施,给贫困居民提供经营场所,以通过经商实现脱贫致富。二是农业经营模式。政府以优惠政策和服务鼓励缺乏经商技能、技巧者承包土地,发展特色农业生产,实现脱贫致富。三是企业帮扶模式。政府筛选市内经营业绩好、社会责任感强的企业,下达任务,给有劳动能力的贫困户提供就业机会进行帮扶。四是异地搬迁模式。将基础条件艰苦区的贫困人口搬迁至适宜生产、生活的地区,这是一种一劳永逸、从根本上解决问题的模式。五是劳务输出模式。政府在技术培训、拓宽渠道、组织输转、有序管理、务工维权等方面实现新突破,使贫困劳动力通过务工增加收入,实现脱贫致富。六是结构调整模式。以市场为导向,按照“缺啥调啥”的快速反应机制调整种植、养殖结构,大力发展设施农业、绿色农业和城郊型农业,以产业化促进增收长效化。

(四)拓展教育扶贫思路

一是普通教育,试点学前教育和高中教育免费,延长贫困家庭学生接受教育、提高素质的时间,节约贫困家庭教育支出。二是布局调整,规划调整农村中小学布局,根据条件适当向城镇集中初中,向乡镇集中小学,向行政村集中教学点,让贫困农村学生接受优质教育。三是职业教育,根据市场需要,有针对、讲实效地广泛开展多层次、多渠道、多形式的全员培训,提高贫困群众从事农业生产、农村工业和劳务输出等方面的能力。四是教育资助,倾斜照顾并加大对经济困难家庭幼儿、孤儿、残疾儿、小学生、初中生、高中生的资助,确保贫困农村学生享受教育政策、制度及保障实惠。五是教育支援,协调鼓励并引进外地名校在定西开学办班。协调鼓励大专院校、科研机构建立面向贫困农村、贫困农户定向招生、定向培训、定向就业的扶持政策,实现资金、师资集约化使用[7]。

(五)培育贫困群众的自我发展能力

提高农村劳动力文化素质,促进自我发展能力的培养,应该是贫困地区扶贫开发的着眼点。目前,为解决农民增收,定西各县区都以劳务输出作为扶贫开发的重要措施,但在大量的输出人口中,只有少数人经过了输转前的培训。同时,全市农村劳动力文化素质较低,在输转的劳动力中小学文化程度者还占相当大的比重,在此情况之下,必将决定劳动力转移的低层次就业。因此,加强农村基础教育和职业培训,提高贫困人口素质,推动农村劳动力转移,理应成为扶贫工作一个很重要的方面。

(六)强化金融支持,加大科技扶贫

完善扶贫投入稳定增长机制、信贷扶贫机制,加大中央和省级财政对贫困农村基础设施及社会事业的投入,调整贴息贷款政策,提高贴息标准,延长贴息期限。鼓励各商业银行、信用社、保险公司等金融机构建立农村营业网点,加大信贷支持和新型农业保险,为贫困群众“强身健体”[8]。同时,完善农业技术推广体系,加快农业实用新技术的研发和新品种新工艺的引进,提高科技对农民增收的贡献率。同时,引进高素质的专业技术带头人,鼓励专技人员到贫困农村创业带动农户致富[9]。

总之,扶贫是一项事业、一项工作、一份责任,需要有细心、耐心和责任心。扶贫也是个技术活,符民情、合市情、顺民意的“精准”部署能以明确的目标、有力的举措、有效的行动聚合人、财、物,解决困难群众急、难、盼等问题,使扶贫不至于成为花团锦簇的“表面文章”。

[1]定西市扶贫办.甘肃定西:精准扶贫进行时肩负67万贫困百姓殷殷期望[EB/OL].2015-08-17.

[2]姬光武.世纪决战——中国西部农村反贫困纪实[M].兰州:甘肃文化出版社,2001.

[3]定西市从“苦瘠甲天下”到基本解决温饱纪实[N].甘肃经济日报,2010-06-04.

[4]定西市扶贫攻坚领导小组办公室.定西市精准扶贫政策文件汇编[M],内部资料,2015,5.

[5]新世纪新时代新定西——献给中国扶贫开发二十年[EB/OL].http://dx.gansudaily.com.cn,2007-03-20.

[6]戴金发,乐志华.关于贫困地区“贫困化”问题的调研报告[J].江西社会科学,2002,(3):161-168.

[7]幸刚国,王兴朝.新农村建设文化热点面对面[M].兰州:甘肃文化出版社,2008:8.

[8]艾云航.提高扶贫资金物资的使用效益加快脱贫致富步伐[J].中国农业资源与区划.1990,(02):3-5.

[9]刘北桦.对新时期扶贫开发工作的思考[J].中国农业资源与区划,2011,32(04):1-5.

[10]韩广富.当代中国农村扶贫开发的历史进程[J].理论学刊,2005,(07):85-88.

[11]周毅.西部生态脆弱与地区扶贫政策调整[J].天津行政学院学报,2003,5(02):68-72.

[12]定西市统计局.定西市国民经济和社会发展统计公报[R].定西,2013.

(责任编辑:李亚利)

崔敏(1972-),男,甘肃陇西人,定西市委党校政经教研室主任,副教授,研究方向:区域经济。