歌剧《浮士德》中的浮士德及梅菲斯特人物形象探究

汪 敏 ( 南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013 )

歌剧《浮士德》中的浮士德及梅菲斯特人物形象探究

汪 敏 ( 南京艺术学院 音乐学院,江苏 南京 210013 )

人物形象的塑造是歌剧创作中的一个重要命题。歌剧《浮士德》是19世纪法国作曲家古诺最优秀的作品之一,属于“抒情歌剧”类型,音乐语言朴实真挚,尤为重视对人物形象的细致刻画。作曲家古诺能够准确地把握剧中这两个主要人物形象特征变化发展的各个环节,使他们在不同的戏剧情境及矛盾冲突下倾吐其心语、抒咏其情感、表露其内心,充分调动旋律、节奏、和声伴奏等生动、个性化的音乐语言,在戏剧情节的连贯推进中逐步展示出人物形象的发展历程,从而获得了对人物形象特征的真切有力、鲜明可感的刻画。

古诺;浮士德;梅菲斯特;人物形象

歌剧《浮士德》是19世纪法国作曲家C.F.古诺(Charles Francois Gounod,1818--1893)最优秀的歌剧作品之一,在欧洲歌剧史上占有重要地位。此剧属于“抒情歌剧”①这种体裁的含义并不清晰,它介乎于喜歌剧和大歌剧之间的一种形式,篇幅比一般的喜歌剧长大,但有没有达到大歌剧式的宏篇巨制。风格像喜歌剧那般轻松平易,但重视对人物心理及情感的细致刻画。它没有大歌剧的沉重和夸张,更加真挚与温情,但有常安排大歌剧形式所必备的舞蹈场面,继承了从凯鲁比尼以来的法国歌剧传统。——引自于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001:273.类型,以生动的情节、优美的曲调、富有诗意的抒情气氛著称,音乐语言朴实真挚,尤为重视对人物形象特征的细致刻画。

这部歌剧取材于德国文学家歌德的同名诗剧《浮士德》,诗剧《浮士德》源自16世纪德国的民间传说:魔鬼梅菲斯特与上帝打赌,他认为人一旦失去理性,将会停止进取变得消极颓废。而上帝坚信人类能够战胜谬误,最终实现理想。他们把人间的浮士德作为打赌的对象。在魔鬼的诱惑下,浮士德返老还童,开始他新的人生之旅。他历经重重坎坷,领悟到人生真谛,最终灵魂升入天堂。歌德笔下的《浮士德》描写了浮士德探索人生理想、不断追求的过程,分为学者生活、爱情生活、政治生活、艺术生活、事业生活五个阶段。他并非把浮士德仅仅写成一个个体,而是通过浮士德来描写人类的前途、理想以及人生的价值,反映人类普遍的精神追求和人类社会的发展,因而富有深刻的哲理性内涵。诗剧的创作历时近60年,分上、下两部,共12111行,构思宏大、内容繁杂,融入了歌德的哲学观、文艺观、宗教观、美学观等,堪称歌德思想的一部百科全书。

这样一部集哲学、史学、社会学、自然科学、神学为一体的鸿篇巨著,显然并不符合歌剧的艺术表现本性。古诺的歌剧《浮士德》并未关注歌德原著中深邃而庞杂的哲理内涵,而只是节选了诗剧上部中的一个情节片段——浮士德与玛格丽特的爱情悲剧故事。法国剧作家J.巴比埃(Jules Barbier,1825--1901)和M.卡雷(Michel Carre,1819--1872)撰写了脚本,包括序曲和五幕戏。情节大意是:年迈的学者浮士德一生陷于空想之中,厌倦了生命想一死了之。这时魔鬼梅菲斯特前来引诱他。浮士德以出卖灵魂为筹码重新拥有了青春,并赢得了少女玛格丽特的爱情。玛格丽特怀孕后遭浮士德抛弃,其兄长瓦伦丁不能容忍妹妹受辱,在与浮士德的决斗中因梅菲斯特施魔力而不幸丧生。玛格丽特精神错乱,杀死婴儿后被判入狱。浮士德前去营救,玛格丽特拒绝逃生,她的灵魂由天使引升天国。

人物形象的塑造是歌剧创作中的一个重要命题。作曲家能否使歌剧中的人物(尤其是主要人物)在戏剧情节的展开及矛盾冲突的推进中细腻地吟咏其内心活动及情感运动,展示其性格及情感历程的各个环节,从而生动地刻画人物形象的每一个侧面,并最终在全剧冲突展开的全过程中完成人物形象的全面塑造,是判断一部歌剧成功与否的重要标准之一。综观古今中外众多的歌剧名作,作曲家们无一不是在人物形象塑造方面倾注了大量的笔墨,凭借他们成熟的歌剧思维及深厚的创作功力塑造出一个个栩栩如生的人物形象,赋予作品生动而感人的艺术魅力。笔者拟从歌剧《浮士德》的主要人物浮士德和梅菲斯特着手,探讨古诺在塑造歌剧人物形象方面的艺术成就。

一、浮士德的形象

歌德的诗剧中的浮士德,是一个资产阶级上升时期的进步知识分子的人物形象。他肯定人类的尊严和价值,对人生有着坚定的信念,胸怀理想、勇于实践、不屈不挠,不懈地追求无限的自由世界,是一个自强不息的探索者。同时,他又是“普通人类的代表”,精神上存有弱点,难以抵御庸俗享受的诱惑,沉湎于世俗的享乐,因而在性格上具有“灵”(精神追求)与“肉”(世俗享乐)、善与恶、美与丑的二重性。对此,诗剧中的浮士德本人曾有清楚的自述:“有两种精神居住在我心胸,一个要同别一个分离!一个沉溺于迷离的爱欲之中,执扭地固执着这个尘世,别一个猛烈地要离去凡尘,向那崇高的灵的境界飞驰。”[1]

浮士德对理想的追求,正是在克服自身这两种倾向的矛盾斗争中艰难地奋进。诗剧《浮士德》的“故事情节不仅发生在外部世界,而且更重要的发生在浮士德的灵魂中……是一部充满一连串内心体验、抗争与怀疑的灵魂剧”[2]。浮士德不断克服个人弱点、一次次勇敢地超越自我的过程,也就是他不断探索真理、追求理想的过程。

歌剧所节选的浮士德与玛格丽特的爱情悲剧,是歌德诗剧中浮士德的“小宇宙”之旅,表现的是浮士德的个人爱情生活。由于他精神上的弱点,给魔鬼梅菲斯特的诡计制造了可乘之机,诱惑他出卖灵魂来换取青春的享乐。浮士德经不住魔鬼的劝诱,陷入“迷离的爱欲”之中,为了自己的情欲满足,致使玛格丽特失去了哥哥,也毁灭了玛格丽特的青春。因此,歌剧中的浮士德呈现的只是他在原著中的双重形象特征的一个方面:在深切的孤独和对生活的绝望中,浮士德不惜出卖灵魂来换取情欲的满足,他忧郁悲观、苦闷彷徨、贪图享乐,渴盼爱情但又平庸鄙俗。

在歌剧众多的构成元素中,音乐始终占据着主导地位,“担负着揭示歌剧人物内心世界最微妙、最精细、最隐秘的情感活动及其相互纠葛和相互冲突,揭示歌剧人物情感和个性发展的心路历程,揭示歌剧人物所活动的时空环境和氛围的独特性及其绚丽色彩,进而揭示人物命运和歌剧主题的内在意蕴。”[3]21作曲家充分调动音乐的表现性能和手段,将其与戏剧情节、人物心理、情感变化密切结合在一起,通过生动、个性化的音乐语汇塑造出浮士德栩栩如生的形象。

第一幕第一场中,年迈的浮士德毕生都在牢狱般的书斋里度过,到了垂暮之年才意识到头脑中的知识其实毫无用处。“徒劳!一切都是徒劳!我得不到半点安慰,看不到一丝希望。黎明就要来临,又是毫无希望的一天!死神啊!你何时来解除我的痛苦?”开始的这段宣叙调是徐缓的行板,A大调,中间离调到a小调,旋律以级进起伏为主,间或有较多同度音进行,基调单一、语气沉闷,浮士德倾吐出内心的孤独、忧郁。

他已厌倦了生命,打算了却此生。随后的咏叹调“最后一个早晨”细腻地刻画出浮士德悲观厌世的情绪,歌词大意是“这是我最后一个早晨,让我与世告别,坦然地面对生命的结束,这样我才能主宰我的命运。”F大调,由a、a’、a’’组成5+4+8平行乐段,旋律多有跌宕起伏,心绪不宁,流露出孤寂与绝望。

门外传来少女和农夫们欢快的歌声,隐喻的是人生的欢乐。浮士德对青春的渴望油然升起。魔鬼梅菲斯特施魔法让他看到了年轻貌美的玛格丽特,浮士德怦然心动,愿以灵魂换取青春。他喝下魔药后,变成了一个年轻人。

浮士德重获青春后的欣喜若狂以及渴盼爱情的激动之情,很真切地表现在与梅菲斯特的二重唱中。开始的部分有对唱的性质,浮士德问“何时能与姑娘见面”,梅菲斯特回答“今天”。之后两条旋律叠置在一起,高声部的浮士德兴奋不已,高呼着“青春!恋人!爱情的欣喜!欢乐!”,旋律含较多的纯四和大六度跳进,激昂高亢,流露出内心难以抑制的欣喜、激动。低声部的梅菲斯特不仅重复浮士德的唱词,对其旋律进行变化式模仿、衬托。他极力附和着浮士德的情绪,以诱使浮士德一步步跟他走。

第二幕第五场中,浮士德在大街上第一次与玛格丽特相遇,他草率而冒失,急切地想得到玛格丽特,主动上前搭讪:“美丽的姑娘,我可以拉着你的手送你回家吗?”宣叙调的语气听上去非常委婉,但表露出浮士德求爱的迫切,显得平庸鄙俗。玛格丽特对他婉言谢绝,他仍继续示爱:“多么可爱迷人!多么优雅端庄!美丽的姑娘,我爱你!我爱你!”乐句的呼吸简短,含模进上行音型及五度、六度上行跳进。浮士德求爱的兴致不仅未减,还越发激动。

第三幕第一场中,浮士德来到玛格丽特家的花园里,望着玛格丽特整洁朴素的家,心中的爱慕之情再次萌发,他唱起了谣唱曲“纯洁的小屋”,赞美心中恋人的圣洁美丽。歌词大意是“多么纯洁、朴素的小屋,在这里我能感受到她的纯洁天真。这里只有甜蜜和幸福。大自然孕育着美丽,养育了一位天使。”

歌曲结构是复三部曲式。前奏三小节,安静平缓起伏,降A大调。呈示部是对比中部带动力再现的单二,整体情绪优美舒展、情真意切,赞美玛格丽特简朴明净的家,流露出对恋人的爱慕与渴盼。a乐段是5+4对比乐段,降A大调,旋律以级进进行为主,婉转流畅、亲切深情,充满了对纯真少女的爱慕之情(见谱例1)。b乐段是4+3+3对比乐段,旋律带有陈述性的特点,表达了对纯洁小屋的由衷赞美。第一句的后一半是前一半的下行大二度模进,具有级进起伏后再下行大跳的旋律特点,调性由降b小调转降A大调;第二句含半音下行模进的特点,由A大调转降A大调;第三句是a乐段前乐句的动力再现。

谱例1.

中部是对比中部不带再现的单二。c乐段是4+4平行乐段,前乐句在降E大调,后乐句由c小调转降B大调,曲调多有跳进,宽广深情。d乐段是4+7平行乐段,前乐句由降B大调转B大调,后乐句在C大调,旋律以级进进行为主,间或含八度、五度、六度跳进,情绪跌宕、似显激动,赞叹玛格丽特如天使般纯洁无瑕。复三的再现部是省略性的,动力再现呈示部中的a乐段,回降A大调,旋律稍作变化。尾声11小节,伴随着震音的伴奏音型,旋律出现突然的音程大跳,音乐的情绪达到最高点,延续了意犹未尽的赞美、渴望之情。

二、梅菲斯特的形象

歌德诗剧中的梅菲斯特的形象是作为浮士德的对立面出现的,浮士德不断探求、自强不息,体现肯定的精神,而梅菲斯特对任何事物都冷酷无情,蔑视人的创造力及价值,体现否定的精神。他一方面以随从的身份跟随浮士德左右,处处为浮士德帮忙,另一方面在浮士德进退维谷、不知所往时,他施展恶魔伎俩将浮士德诱入歧途,以便最终俘获浮士德的灵魂。具有辩证思维的歌德力求在矛盾冲突中塑造人物形象,正是在梅菲斯特的引诱之下,浮士德一次次在迷误中抗争、怀疑,并逐渐摸索到正途,不断向真理前进。

尽管梅菲斯特在客观上推动浮士德在探索的道路上不断前行,主观上仍体现他“恶”的本性。他蔑视浮士德的奋发图强,千方百计想诱使浮士德走向沉沦。歌剧中节选的爱情悲剧正是在梅菲斯特的一手引诱和操纵之下,浮士德犯下爱情迷误所造成的:梅菲斯特利用玛格丽特的美丽幻象来诱发浮士德向往青春的享乐;在浮士德感动于玛格丽特的贞节情操打算离去时,是梅菲斯特挡住了浮士德的去路,推动悲剧进一步发展;梅菲斯特阻止西贝尔向玛格丽特求爱,并以珠宝诱惑单纯的玛格丽特;当痛苦无助的玛格丽特来教堂祈祷时,梅菲斯特在一旁凶狠冷漠地诅咒她;由于梅菲斯特施了魔法,瓦伦丁死在浮士德的剑下;在玛格丽特极度痛楚时,梅菲斯特却引诱浮士德到哈次群山与魔女狂欢,等等。所有的这些都体现出梅菲斯特的恶魔本性。

因此,歌剧中的梅菲斯特具有虚伪的外表和阴险邪恶的心灵。他的形象特征具有多面性:善于伪装、机敏钻营,而且傲慢自负、威武强悍,玩世不恭、凶狠冷酷。

梅菲斯特善于伪装的形象特征在第一幕就鲜明地体现出来。第一幕第二场中,他突然出现在悲观厌世的浮士德面前,主动将自己描述得雍容华贵:“宝剑在手边,金币鼓又满,头戴羽毛冠,华丽斗篷披在肩!”,降B大调,均衡而轻佻的三连音节奏和气息短促的旋律完全符合剧诗的韵律,并突出了级进上扬的曲调,展现出梅菲斯特神气活现的贵族气质,他打算以此来骗取浮士德最初的信任,想以金钱来引诱浮士德。

之后,梅菲斯特伪装成浮士德的一个谦卑和善的随从,极力迎合浮士德的愿望。他在帮助浮士德重获青春后,作曲家在这首二重唱中巧妙地运用声部模仿以及衬托、同步的手法生动地揭示出两人之间的“主从”关系。高声部浮士德的旋律热情澎湃,洋溢着喜悦之情,始终占主导地位,而下方梅菲斯特的旋律一开始就以模仿的手法进入,暗示出他的随从身份,接着时而作变化模仿,时而以分解和弦衬托上方的旋律。当情绪达到高潮时,两条旋律以同步的节奏一起高歌青春的欢乐。这正是梅菲斯特麻痹、诱惑浮士德的手段。

在第二幕大街的广场上,很多人在一起嬉笑取闹,有个叫瓦格纳的年轻人刚唱了几句“老鼠之歌”,这时梅菲斯特唱起了“金牛之歌”给大家助兴。歌词大意是“你们要向金牛致敬,因为它拥有强大的威力。所有人都跪在它的脚下,没有人能抵制黄金的诱惑。为了拥有它,男人们相互争斗,所有人加入野蛮的队伍中在它的底座周围疯狂起舞。” 这首歌曲是剧作家对歌德诗剧中的“街头”场景进行改编后产生的,取代了原著中的“跳蚤之歌”,目的是为了突出梅菲斯特傲慢自负、威武强大的形象特征。

歌曲结构是单二部曲式,分节歌,附两段歌词。前奏4小节,c小调,6/8拍,弦乐奏出旋风般的连续五音音型,响亮而颇具威慑力。呈示部是14+9对比乐段,前乐句在c小调,旋律先以级进上行至长音后铿锵跳进为特征,流露出傲慢自大、不可一世的意味,随后的曲调宽广舒展,赞美金牛的强大威力,表现了世人的庸俗欲望,离调结束于g小调主和弦;后乐句突出了6/8拍强烈的节奏律动感,顿挫鲜明、迂回跳跃,颇具有洋洋自得的气质。

单二部曲式的第二部分是9+8对比乐段,梅菲斯特开始宣扬他的威力。前乐句在G大调,以均衡的节奏级进上行,落于长尾音,气息宽广;后乐句转c小调,以反复的三度下行加长尾音为典型特征,强劲有力、果敢坚定,彰显他强悍威武的形象。众人变化重复后乐句,进一步渲染了梅菲斯特咄咄逼人的气势。

在第四幕的教堂场面中,此时的玛格丽特感到痛苦无助,深爱的浮士德已弃她而去,同伴们也对她嘲笑鄙夷。她来到教堂祈求宽慰,然而梅菲斯特却在一旁无情地诅咒她,显露出凶狠冷酷的恶魔本性。

玛格丽特虔诚地祈求上帝怜悯,语气平缓安静,以级进进行为主,没有伴奏。这时一旁的梅菲斯特恶狠狠地谴责她:“不!你的祈祷无济于事!你的罪行将严惩你的灵魂!”宣叙调在c小调,前四小节的旋律体现出节奏均衡的同音进行的特点,并采用上行大三度模进的手法,低声部的管风琴以黯淡的模进旋律作以烘托,气氛阴森逼人,与玛格丽特的虔诚祈祷构成鲜明的反差。之后,伴随着乐队突强的连续震音造成的阴暗张力,音乐通过八度下行大跳、小三和弦的上行分解及五度下跃,有力地揭示出梅菲斯特阴险冷漠的内心,他对玛格丽特的处境毫不同情。

魔鬼的合唱呼唤着玛格丽特,玛格丽特的内心充满了恐慌。接着梅菲斯特以伪善的面孔叙说起玛格丽特过去的纯洁无瑕,很快又暴露出他邪恶的嘴脸:“但是现在你将受到谴责!地狱之魔正在宣告你的厄运!你将永远在黑暗中沉沦!”旋律先是建立在附点节奏和同音反复基础上的半音上行,随后突出了同音反复间或跳进的特点,他恶毒的诅咒对于痛苦中的玛格丽特来说无疑是雪上加霜。

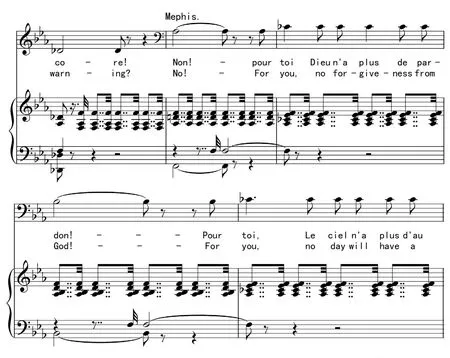

玛格丽特战栗着,修士们的合唱冰冷地发出审判的宣告。当玛格丽特再一次恳求上帝垂怜时,又遭到梅菲斯特冷漠地拒绝:“不!你得不到上帝的宽恕!你没有任何希望!”,乐队连续的双附点节奏和弦强化了这一严峻逼人的气氛(见谱例2)。梅菲斯特的诅咒声越发凶悍:“你将受到严惩!下地狱吧!下地狱吧!”,玛格丽特终于不堪重击,昏倒在地。

谱例2.

第四幕第三场,梅菲斯特与浮士德一起来到玛格丽特家的院子里,他不怀好意地对浮士德说:“你的恋人在等着你,我来替你唱首情歌!”随后,他来到玛格丽特的窗前唱起了“小夜曲”,歌词大意是“可爱的人儿,你在假装入睡吗?你的恋人在呼唤你,不要让他再徘徊。你不要打开房门,除非到结婚的那一刻。” 歌曲将梅菲斯特玩世不恭的个性特征生动地刻画出来。

歌曲结构是不带再现的单三部曲式,分节歌,附两段歌词。前奏9小节,g小调,木管奏出轻佻、滑稽的连续跳音,具有讽刺性意味。呈示部是4+4方整性平行乐段,g小调,旋律先级进平缓上行、到达高音后迅速跳进下行再反弹上升,曲调有些怪异,流露出嘲讽、不怀好意的特点。伴奏声部中含三连音的下行四度跳音音型,轻佻机敏,衬托出梅菲斯特狡黠的心理。

中部是4+4对比乐段,转降B大调,终止于D大调,前乐句曲调先级进上行、后落在三连音的迂回音型上,流露出讥讽的意味;后乐句中同音反复的嘲笑声“哈哈哈……!”更彰显梅菲斯特险恶的内心。结束部是4+4对比乐段,回g小调,前乐句旋律平缓流畅;后乐句先半音平缓下行,五度下行跳进后步步上扬到增四度、再迂回下行,曲调似显机敏、狡黠。单三重复一次,呈示部和中部的伴奏音型变化为分解和弦及16分音符的快速进行,节奏更为密集,比前一段增强了戏剧性推动力。在6小节的尾声中嘲笑声再一次响起,梅菲斯特玩世不恭、心怀叵测的嘴脸暴露无遗。

三、结 语

综上所述,《浮士德》是抒情歌剧的经典剧目,比其他歌剧类型更为注重对人物心理、性格、情感的细致描绘,突出表现鲜明生动的人物形象。“形象塑造,尤其是歌剧主人公的形象塑造,是以人物为起点,以人物的性格为内在逻辑,以戏剧冲突为推进动力,以人物的戏剧动作为外在形式,以情节发展为主要载体的一个错综复杂的戏剧性进程。用一句话概括,就是:以人物为出发点并经过充分戏剧化的展示之后最终到达形象的终点……歌剧形象的塑造是一个过程。”[3]140“用戏剧性的音乐来揭示人物的内心活动和情感运动成为歌剧塑造形象的核心环节”[3]146。

通过上述分析我们不难看出,浮士德和梅菲斯特作为这部爱情悲剧的主导者和操纵者,参与了戏剧情节的缘起、发生、高潮以及下落,他们的喜怒哀乐、命运归宿成为推动悲剧情节进展的重要支脉。作曲家古诺能够准确地把握剧中这两个主要人物形象特征变化发展的各个环节,使他们在不同的戏剧情境及矛盾冲突下倾吐其心语、抒咏其情感、表露其内心,充分调动旋律、节奏、和声伴奏等生动、个性化的音乐语言,在戏剧情节的连贯推进中逐步展示出人物形象的发展历程,从而获得了对人物形象特征的真切有力、鲜明可感的刻画。在歌剧《浮士德》中,不仅主要人物的形象栩栩如生,着墨不多的次要人物如瓦伦丁、西贝尔也能以鲜明突出的个性给观众留下强烈印象,从中足以见出作曲家卓越的戏剧禀赋及深厚的歌剧创作功力。

[1](德)歌德.浮士德(上)[M].杨武能,译.北京:中国书籍出版社,2005:54—55.

[2]彼德·贝尔纳.歌德[M].李鹏程,译.北京:中国社科出版社,1992:189.

[3]居其宏.歌剧美学论纲[M].合肥:安徽文艺出版社,2002.

[4]董问樵.浮士德研究[M].上海:复旦大学出版社,1987.

[5]王黎红,孔宪菊.论《浮士德》中“善”与“恶”及“美”与“丑”的辩证关系[J].东北大学学报(社科版),2003(3).

[6]邓双琴.论《浮士德》的典型形象[J].四川学院学报,1985(3).

(责任编辑:李小戈)

J605;J614.92

A

1008-9667(2016)03-0140-06

2016-03-21

汪 敏(1971— ),女,山东济南人,南京艺术学院音乐学院副教授,研究方向:声乐表演与教学。